山本七平 『日本的革命の哲学』

承久の乱で勝利した総大将北条泰時は、京を制圧した後、六波羅に留まり戦後処理に奔走していた。敗残兵の処置もその一部で、放っておけば盗賊化し治安の悪化が懸念された。そんな折、安達景盛が高山寺で山狩りを行い、敗残の軍兵を匿ったという僧を引き連れてきた。これが、明恵 (みょうえ) 上人と北条泰時との運命的な出会いとなった。明恵は建礼門院や後鳥羽上皇に帰依された高名な僧であり、泰時の伯母・北条政子とさえ繋がりがあった (『大日本史料』) と言われる。

北条泰時がどのような人物であったのか。『神皇正統記』で南朝正統論を著し、足利尊氏に徹底抗戦したことでも知られる北畠親房はこう述べている。「‥‥大方泰時心正しく政 (まつりごと) 素直にして、人を育み物におごらず、公家の御事を重くし、本所 (荘園領主) のわずらいを止めしかば、風の前に塵なくして、天の下すなわち鎮まりき。かくして年代を重ねしこと、ひとえに泰時が力とぞ申伝えぬ (一部の漢字は筆者の補足) 。」父親の義時にさえ、義時は人望に背かなかった。陪臣である義時が権限を揮ったからという理由だけでこれを討伐するのは、後鳥羽上皇に落ち度があるとさえ述べるのである (『神皇正統記』 )。

水戸光圀のもとで明の儒学者朱舜水に学んだ安積澹泊(あさか たんぱく)は、同様に後鳥羽上皇の政治責任の方に目を向けており、泰時にたいしては「精を励まし治を図り、専ら節倹を尊び、債券を免除し、飢饉に瀕した民を救済し、民のこれを思慕すること、赤子の慈母を仰ぐが如し (『大日本史賛藪』)」と述べている。著者の言葉を借りれば、ベタ褒めなのである。ちなみに、この澹泊は「水戸黄門」に登場する格さんのモデルとされている。

今回は、朝廷軍を敵に回して制圧し、朝廷から立法権を奪い、三人もの上皇を配流にした、いわば、天下の極悪人といわれても仕方のない朝敵であった北条泰時が、著者の山本七平さんのいう日本史上稀有な政治革命、世界的にも類を見ないと言われる日本的革命をどのように行ったのか、その御成敗式目 (貞永式目) の計り知れない影響とは何だったのかを探ってみたいと思っている。

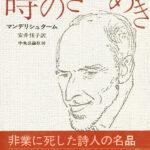

筆者 山本七平さんについて

山本七平(1921-1991)とご家族

山本七平 (やまもと しちへい) さんは1921年に東京のクリスチャンの家庭に生まれた。親戚には幸徳事件の冤罪によって死刑となった大石誠之助 (1867-1911) がいる。1942年太平洋戦争のために青山学院高等商業学部を21歳で繰り上げ卒業し、陸軍士官学校へ入校、その後ルソン島の戦役に参加。マニラの捕虜収容所に収監される。このあたりの戦争体験は後の著作『私の中の日本軍』などに影響を及ぼしているし、孫子に関する著作へと繋がった。

1947年に帰国すると、聖書学を専門とする出版社である山本書店を創業する。1970年にイザヤ・ベンダサンの著作とされる『日本人とユダヤ人』を刊行したが、ジョン・ジョセフ・ローラーとミンシャ・ホーレンスキーという二人のユダヤ人と山本さんの会話の中でまとまったものを山本書店から出版したもののようである。1977年に『空気の研究』、1979年に『勤勉の哲学』、『日本の資本主義』、1982年に本書『日本的革命の哲学』、1983年に『現人神の創始者たち』など数多くの著書を出版している。

大平・中曽根各内閣で諮問機関の委員を務めるなどの活動もあり、受賞歴としては、1973年に文芸春秋読者賞、1981年に菊池寛賞、1989に文化賞などの受賞がある。1991年に癌のため亡くなっている。

承久の乱と後鳥羽院

事の起こりは、実朝の暗殺により空席となった将軍の座に宮将軍を京から送ることを後鳥羽院が留保したことと、院の寵愛する伊賀局亀菊の所領である長江・椋橋両荘の地頭の交代を執権・北条義時に迫ったことだった。地頭の任命権は幕府にとって生命線だったのである。義時は弟の時房に兵千騎を以て上洛させ、地頭交代拒否を告げる。新将軍は頼朝の外孫である九条道家の幼児三寅とすることが決定された。後鳥羽院は、この高姿勢に対抗して幕府の瓦解を画策することになる。在京の御家人や僧兵、神人、美濃から丹波にかけての兵を集めると同時に、諸国に義時追討の院宣を下した。

北条義時 (1163-1224) 承久記絵巻

これに対して長男の北条泰時は、一天ことごとく王土であり、朝廷の天ヶ下にある者は、君の御心に従うべきだとして無条件降伏を提案したという (『梅松論』)。これに対して父の義時は、「仁に損なう者これを賊といい、義を損なう者これを残という。残賊の人は、これを一夫という。一夫紂を誅するを聞けるも、未だ君を弑せるを聞かざるなり」という『孟子』を引いたというのである。殷の湯王が夏の桀王を放逐して天下を取り、周の武王が殷の紂王を同様に処した「湯武放伐論」を引いて、民心の離れた者は、君ではないと諭したのである。

ところで、後の安積澹泊(あさか たんぱく)は、この乱を引き起こした後鳥羽上皇の即位に関して、その異常さを述べている。「人君、くらいに即 (つ) くには、その始め正しくす。その始めを正すは、その終わりを正す所以なり。古より、未だ神器なくして極に登るの君はあらず (『大日本史賛藪』)。」これは安徳天皇が神器とともに西海に向かったため、後白河法皇が高倉天皇の第四子尊成親王を後鳥羽天皇として立てたことを指している。神器の継承のない即位は、当時にあっても、その後の時代にあってもショッキングな事件であったらしい。後鳥羽上皇の天皇即位が元凶だったと言うのである。

これには訳があり、南北朝いずれを正統とするかによって『大日本史』の編纂の仕方が異なってくるためである。南朝を正統とすれば、それで正統の流れは終わりとなり、北朝は偽王朝となり、足利尊氏も徳川家康も叛臣とならざるを得ない。それで神器を持ち出さざるをえなかった事情があったという。大友皇子と天武天皇との関係は、どう扱うのかも正統論を考えれば悩ましい問題だった。それを澹泊が、どう解決しようとしたのか、詳細は山本さんの『現人神の創作者たち』をお読みになるとよい。

澹泊は、続ける。上皇は、北条義時の権限を密かに取り去ろうと企み、速やかにこれを誅せんとした。有為の人ではあったが、徳教を修めることなく、時勢に疎く、邪におもねる者が錯誤に陥れ、近畿の兵を集めて、関東の精鋭を防ごうとする。これは根本を去って枝葉を伸ばそうとするものであり、胸や腹が潰えているのに出来物を除こうとするようなものであった。将に適任なく、兵に規律なく、万馬は関を犯し、後鳥羽、土御門、順徳の三院は都を落ちのびられた。古今、このような惨状は無かったと述べるのである。後鳥羽上皇には楠木正成はいなかった。

明恵上人と法界縁起の世界

安達景盛が高山寺で捕えてきた僧に対面した泰時は、驚愕して上座をその僧に譲り、恐縮して頭を垂れた。その僧はこう述べたのである。

高山寺が落人を匿ったと言うなら事実である。自分は貴賤によって人を差別することさえ沙門にあるまじきことと思っている。三途に沈んで苦しむ者を助けることが急務であり、現世のための祈祷などしたことがない。別けても、敵に追われ、殺生禁断のこの山に逃れた者をわが身への咎を恐れて追い出すなどできることではない。前生に鳩にかわって鷹の餌となり、飢えた虎に身を投げたという釈尊の慈悲に比べようもないが、隠せるものなら袖や袈裟の下にも隠してやりたい。政 (まつりごと) にさしつかえるなら即刻我が首を刎ねられよと明恵は泰時に語るのである。

明恵にとっては、俗世のことは縁遠く上皇も天皇も幕府も権威というには特別ではなく、日本にさえ関心は無かったかもしれないが、釈尊こそが絶対的存在であった。泰時にとっても同様に上皇や天皇は絶対的な権威とすることはできない事情となっていた。明恵こそが、権力や政治の埒外にある絶対的な存在になるのである。そのことが、泰時にとって利害関係に翻弄されることなくと政治変革を行えた大きな理由ではなかったかと著者は述べている。

「その後、御変りございませんか。お別れをしまして後はよい便も得られないままに、ご挨拶もいたさずにおります。‥‥木や石と同じように感情を持たないからといって一切の生物と区別して考えてはなりません。まして国土とは実は『華厳経』に説く仏の十身中の最も大切な国土神に当たっており、毘盧遮那仏のお体の一部であります。‥‥それ故に『華厳経』の十仏の悟りによって島の理 (ことわり) ということを考えますならば、毘盧遮那如来といいましても、すなわち島そのものの外にどうして求められましょう。このように申しますだけで涙がでて、昔お目にかかりました折からはずいぶんと年月も経過しておりますので、海辺で遊び、島と遊んだことを思い出してはわすれることもできず、ただただ恋い慕っておりながらも、お目にかかる時がないままに過ぎて残念でございます (『高弁 (明恵) 状』平泉洸 訳)。」

華厳経にとって、世界は毘盧遮那仏 (密教では大日如来) の法身であり、限りなく広大で種々に荘厳された美しい世界であった。この広大で美しい仏の世界が、仏道によって永遠に維持されるためには、信者がその理想へ向わんとする決意(願)と、その実践(行)がなくてはならない。それが華厳の淨業だった。

上述の手紙は、紀伊国有田の白上の峰に遁世していた折、しばし遊行した苅磨島 (かるもじま) への恋文だったのである。島だけではない。蟻・螻 (けら)・ 犬・烏・田夫・野人、皆仏性を備え、甚深の法を行ずる者たちである。賤しいと思ってはならず、犬の臥したる傍でも牛馬の前でも、然るべき人に向うように合掌し、低頭して通り過ぎたと言う。これは華厳経の「淨行品」にある菩薩の功徳を得るための清淨の行であったと言ってよい。実際に、世界は毘盧遮那仏の法身であることを感得しようとしているのである。それに加えて、上人にはある種の超感覚的能力もあったようで、行法の最中に手桶の水の中に虫が落ちたようだと侍者に告げると、実際に蜂が水の面に落ちていたとか、そんな類のことが一度ならずあったという。

泰時の日本的革命

上田秋成は『雨月物語』の「白峰」で、保元の乱で讃岐に流されて身罷った崇徳上皇と西行法師との会話を書いている。上皇が、漢土には『孟子』という書物があるが、この書物を積んで運ばんとする船は必ず嵐にあって沈んだと語る。このような口賢しき教えによって末の世に神孫を奪って罪なしとする輩も出来することを八百万の神が憎んでそうしたのだというのである。この風説は明の謝肇淛 (しゃ ちょうせい) の『五雑俎』に紹介されていて、日本にこの書を携えてゆくものあらば、船すなわち覆溺するという言葉の引用であるらしい。『孟子』はタブー視されるきらいがあったということだろう。

一方で、この孟子には書経にある「天の視るは我が民の視るにしたがい、天の聴くは我が民の聴くにしたがう」が引かれていて天とは人民の意志であることが明白になっているという。日本の「人民信仰」は西洋型というより、この伝統に基づくものではないかと著者はいうのである。ちなみに孟子には井田制 (せいでんせい) と呼ばれる田地区画による相互互助的な共同耕作という農地改革の伝説的なアイデアがあったといわれ、それが後の中国に影響を与え、延いては班田収受法に繋がったとする一説もある。

ここで、クリスチャンであった山本さんは『申命記・サムエル記』を引く。孟子には天の意志は人民の意志であり、民心は民の人望がない方からある方へと移るという発想はあるけれど、人民が政治体制を選択するという発想はなかったという。しかし、イスラエルでは、士師 (しし/英雄指導者) による統治、王政、祭祀共和制と政治体制が変わっていて、旧約聖書では、単純に「民の声は神の声」ではないという。サムエルは、王とは人民の搾取者だとして民に王政への再考を促したが民は聞き入れなかった。しかし、列王記下22章に至って、神殿修理の際に律法の書が発見され、「神の言葉」とその「契約」に基づく、いわば憲法順守の如き政治体制が敷かれることになる。それは人類最初の「西欧型革命」ではなかったかというのである。

日本には体制の外にある絶対的な存在との契約によって政治体制が根本的に変わるということもなかったし、中国のように「天意=人心論」によって体制は変えずに支配者を放伐して取って代わる、いわば革命なき革命もなかった。

保元・平治の乱は朝廷内の内乱に武士が関与したに過ぎなかったが、承久の乱は武士団と朝廷とが正面衝突し、武士団が勝利した最初の戦いだった。天皇討伐などということは、自らの足元を掘り返すがごとき文化的崩壊を招きかねなかったし、頼朝のような武家の棟梁でもなく、一介の成り上がり豪族の北条にとってよほど切羽詰まった末のことだった。上皇自ら兵を率いて京を出ることがあれば、即刻降伏を覚悟せよ義時は泰時に命じていたという。泰時が、わずか18騎で鎌倉を出た後、御家人たちは続々と続き21日目には入京を果たした。結果、三上皇は配流され、新たに後堀河天皇が擁立されるという新時代を画する大事件となった。

それまでの支配者は廃され、新たな支配者にとって代わられ、あらたな法整備がなされた。新たな政治が行われたが、それは公家側にとってさえ満足なものだったのである。足利尊氏や直義の政治では、こうはいかなかった。しかし、新たに天皇を迎えた点では、完全な革命とは言えない。それは「半西洋型革命」というべきものだったと山本さんは言うのである。それでは、誰もが激賞した泰時の政治手腕とはどのようなものだったのだろうか。

貞永式目とあるべきよう

律令という中国経由の継受法は荘園の増加によって機能しなくなり、寺社や公家の荘園も御家人が在地領主になり、地頭の任命されるに及んでその権限を巡る紛争が増加していた。泰時たち幕府は、「いまある秩序」を認めて「道理の推すところ」を貞永式目の根幹に据えることになる。そこに込められた内容は「心の実法に実ある」振る舞いといった内的規範が外的規範となるように自然な振る舞いに人民を導くことだった。まず、律令の条文など田舎で知る者は無きに等しいため、改めて、かねての御成敗や慣例に従い、身分の高下を論ぜず、偏りなく裁定がなされるよう法整備を行ったこと、それを簡素な名前である式目 (目録) として書き記したという。実際に武家の法と民間の慣習法が取り入れられたと考えてよい。評定衆十三名の議決によって、いわば勝手に公布したのである。

こうして緊急に必要な式目五十一ヶ条が制定され、必要に応じて追加法が定められた。この中世法は、誰にも参酌できる法として世間に広まり、法規範としてだけでなく秩序意識、倫理規定のようなものになっていくのである。徳川家光・家綱の時代にあたる慶安には絵入り式目が出版されるようになり、やがて寺子屋の教科書にもなっていった。それは、正にタルドの模倣の法則を思わせる。

貞永式目で面白いと思うのは、所領の相続権についての十ヶ条の規定で、親は子の能力を見定めて譲り状を渡し、幕府がそれを追認する形になる。しかし、所領を経営せず、親を扶養せず、鎌倉への奉公も無視するようであれば、親は「悔い還 (がえ) し」として譲り状を破棄し、他の者に譲り与えることができるとしている。それに、女性にも相続権が与えられた。未婚の場合は「悔い還し」を認め、既婚の場合は認めなかったが、結婚しても親への扶養義務を果たせば相続できたのである。相続の権利は、あくまでもその人間の行為によって保障され、あるいは消滅したと言える。そのうえ未亡人が養子を得てこれに相続させることもできた。これは中国、韓国、アラブ、ヨーロッパでは有り得ないことであったらしい。父系性血縁集団では妻は他の血縁集団の一員であり、妻への相続は他家の血縁集団に財産を分与することになるからである。

しかし、泰時は法が全てだと思っていなかった。鎌倉中期の仏教説話集である沙石集には泰時のこのようなエピソード紹介されている。貧乏な父親が所領を売ってしまい、鎌倉に奉公する兄が買い戻し父に知行させたが、それを弟に譲ってしまい兄は所領が無くなってしまう。父の遺領をめぐって兄弟の相論になるのだが、式目上は所領権についての親権は動かすことができない。泰時は兄を気の毒に思い、自分の屋敷に住まわせ、結婚して幸せに暮らすことになるのだが、大きな欠所が生じたので、これをその兄に与えたという美談である。法を曲げることなく、この不合理を正した泰時は「万人の父母たり」と称えられるのである。

明恵は泰時に、人の病と同じく、その病根を知って薬を処方すれば癒すことができることは政においても同様である。ただ賞罰による対処だけでは人の心は邪 (よこしま) になるだけで、ねじけ乱れ恥をも知らず、前を治めれば後ろより乱れ、内を宥めれば外からは恨まれる。世の乱れる根源は欲にあり、欲心は一切、万般の禍いとなる。まず、この欲心を失くせば天下は自ずから治まるだろうと語ったという (『上人伝記』)。政治を行う者が執務において無欲であれば、その徳に誘われ、その用に恥じて、国家の万人は自然と欲心が薄くなり、少欲知足ならば天下は安く治まるだろうと語ったのである。

隈もなく澄める心の輝けば 我が光とや月思ふらむ (明恵)

泰時の無欲についても数々のエピソードがある。泰時は長男といえど庶子であったし、父の義時が譲り状のないまま急死した後、相続権については伯母の政子の尽力で得られた。天下の後見たるを泰時には相応の相続をと考えてのことだった。しかし、父義時は弟たちを寵愛していたのだからと言って泰時は多くを弟たちに分け与えたという。

また、寛喜の大飢饉の時、泰時は全国の富者から自分が保証人となって米を借り、来年平作になれば元金のみを返還するという条件で地方の餓死しかかっている者たちに貸し与えた。利息は自分が負担するための借用書も手許に置いた。しかし、結局資力のない者には返済を免除したために莫大な借金を抱えることになる。そのため泰時の生活は夜には燈火もなく、昼は食事を抜き、酒宴遊覧なく、この費用を補ったという。心ある者で落涙しない者はなかった。泰時亡き後、人倫は衰えたと言われ、上人の教えの如く「一人正しければ万人随える事は明らか(『明恵上人伝』)」だったというのである。

明恵上人はこう述べたという。『我に一つの名言あり、我は後生資 (たすか) らんとは申さず、只現世にあるべき様にて有らんと申すなり。聖業の中にも行ずべきように行じ、振る舞うべきように振舞えとこそ説きおかれたれ。現世にはとてもかくてもあれ、後生計 (ばかり) 資 (たすか) れと説かれたる聖教は無きなり。仏も戒を破った我を見て、何の益かあると説き給へり。仍 (よっ) て阿留辺幾夜宇和 (あるべきようは) という七文字を持つべし。』

泰時は、晩年、子弟や幕府の吏員の教育と制度を完備し、吏員たちの職務規定を完成させるために尽力を惜しまなかった。60歳で亡くなるが、不思議に彼の彫像もなく書蹟すら残っていないという。それが何となく日本的革命家たる泰時に相応しい気がすると著者は締めくくるのである。

こと繁き世の習いこそ懶 (ものう) けれ 花の散るらん春も知られず(泰時)

『現人神の創作者たち』

明治の進歩的人士は、徳川時代を無知の時代として、その歴史を消した。戦後の世代も戦争に駆り立てた根源のものを抹殺し、ひたすら働くことによって高度経済成長を成し遂げた。明治は将軍正統説を否定し、戦後は天皇=現人神説は否定される。しかし、この現人神説は、現在の我々には漠たるものでしかない。それは、思想的にいかなる経緯で生成されていったのか。本書は、それを検証しようとしている。

明を滅ぼした清は、韃靼の夷狄の国であった。そのため儒派における中国崇拝による慕中国主義は慕天皇主義へと変わり、天皇から宣下された将軍が朱子学に基づいて統治するのだから幕府も正統性を持つという疑似正統主義が生まれる。熊沢藩山の言う、中国は中国、日本は日本という比較文化論的な水土論などは有害とされた。一方、山鹿素行は、観念的な朱子学を批判し、日用の学を主張したが、『中朝事実』において当時の日本を絶対化し、朝幕併存の今の体制こそ「真の中国」であるとした。それは、日本を中国に仕立て上げようとした架空の日本でしかなかったのだが、アジアの盟主としての日本という超国家主義を残した。

熊沢藩山 (1619-1691)

林家の朱子学は、体制護持のための御用学問となったのは立場上致し方なかったが、他方、林家と異なる南家の学統であった山崎闇斎は、体制の外に絶対である「誠 (まこと) 」とその方法論たる「敬」を求めることになる。崎門学と呼ばれるが、それが個人の倫理となって動き出すとすれば危険思想となり得るのである。自己の誠を一方的に社会に押し広げる「信ずるものはただ誠」という短絡的人間が生まれる可能性があった。闇斎自身は「湯武放伐論」を否定していて一見体制護持派のようであった。だが、弟子の浅見絅斎 (けいさい) は「天下を丸めたるもの」が正統性を持つという現実に朱子学以降における中国の「正統論」の矛盾を見るのである。そこに「万世一系の帝系」があるなら朱子は、これを正統と見るだろうという飛躍が生まれた。放伐は否定し、万世一系の帝系を言挙げするとすれば、明治維新は徳川政権の初期にすでに芽生えていたことになるのである。

不思議に、この時代の儒学者たち、闇斎、藩山、素行らは神道に傾斜していった。林羅山も仏教を抑えて儒家の勢力拡大のために儒家神道を提唱した。それは仏主神従の両部神道ではなく、神儒習合というべきものだった。そこで注目されたのは神主仏従に逆転した卜部兼倶の起した唯一神道だったのである。闇斎は唯一神道や伊勢神道を総合して垂加神道さえ作り上げた。この一種神道ブームは水戸光圀に小規模な廃物希釈さえ行わせたという。ちなみに、光圀の彰考館で、安積澹泊の下で働いていた栗山潜鋒は闇斎の孫弟子であり、三宅観瀾は絅斎の弟子だった。興味深いのは観瀾が、放伐論は否定しながら、神器絶対ではなく、為政者の徳絶対を主張していることである。

本書はこの後、吉田松陰らの幕末の尊王思想に多大な影響を与えた浅見絅斎の靖献遺言 (せいけんいげん) が語られる。屈原、諸葛亮から劉因、方孝孺までの八名が忠臣義士として言祝がれる。そこにあるのは儒教の神義論であり神は義であり、それは体制の外にあると考える。その思想は、いわば宗教化されていき、人は、その義に死すことが誉となる。幕末において義に死することの試金石が攘夷論と重なってくるというのである。このような流れの中で現人神の観念が醸成されていった。

本書で述べられる説の妥当性については個々の思想家を当たってみなければ判断できないけれど、江戸時代の儒学の思想家に興味を抱かせていただいた著書として感謝したい。

『勤勉の哲学』

ヴェーバーの『プロテスタンティズムと資本主義の精神』は、戦後日本の経済成長とは関係がないとして、「日本の資本主義」は、その源泉を日本の伝統に求むべきであるという。その伝統を担ったものとして鈴木正三と石田梅岩が俎上に上がる。

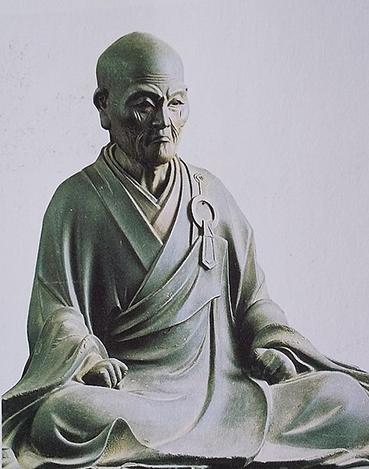

鈴木正三 (すずき せいさん/1579-1655)

江戸時代初期の曹洞宗の僧、元旗本であったが、回心を体験して僧となる。仏教思想書の『破切支丹』、怪異譚の『因果物語』などの著書がある。

正三は「己を知る」ことが肝要であり、それは己のうちの仏性を知る事だという。人は平等であるが先祖の業によって生まれは異なる。しかし、士農工商、何れの事業も皆仏行であり、その職能を一心不乱に果たすことが、貧・噸・痴の三毒を克服して「安心立命」をもたらすとした。「成仏とは自己の悪心を治め本心と成すことである」と言う。主は主、従は従、親は親、子は子であって、あくまで一人一人の個人であると考える。個人主義的ではあるが、西洋のように節理や契約といった発想がないと言われる。先祖の業因だから「仕方がない」、仕事は仏行だから「一所懸命働こう」となると言うのである。その結果として利潤を得ることになる。それが日本の資本主義の原理になるというのである。

石田梅岩(1685-1744)

江戸時代の思想家、倫理学者。京都の商家で働きながら石門心学を樹立し石門派の祖となった。著書に『都鄙問答』『倹約斉家論』がある。

梅岩は儒学を基本とするが、思想的には正三の考えに近いと著者は言う。宇宙の秩序と人間の秩序は同一であり、その宇宙の秩序を性=本心として、私欲から離れて、その本心に帰ることが社会秩序を形成すると考える。あらゆる生き物が自然によって与えられた形を成し、それが心となる。「人という形」に生まれた者が労働によって自分の生活を支えることが自然の秩序に従う道だった。これは、正三の士農工商の四民日用という考えにほぼ同じである。

二人の違いは、正三が梅岩のように弟子との共同研究という態度を取らなかった点にある。梅岩は「月次会」というセミナーを開講していた。そして、彼は「世の貧 (むさぼ) りたき思いを止めんがため」の「消費の理論」というものを打ち出していた。それは、吝嗇というべきものではなく、消費の自己規制というべきものだった。「衣食住の三つを楽しめども、今日の驕り高ぶるをもって楽しみとするにはあらず」、栄耀栄華のおごりを戒め、社会秩序に資することが倹約だった。これが、家を治める心得・『倹約斉家論』となる。鎖国によって資源の限られた徳川社会において倹約=省資源は、当然の発想だったと著者は述べている。この梅岩の思想は、日常訓として弟子の手島堵庵 (てじま そあん) により、異常なはやさで日本中に広がったと言われる。後には松平定信をはじめとして武士階級にも影響を与えた。そうだとすれば、定信の改革に影響を与えたのかもしれない。

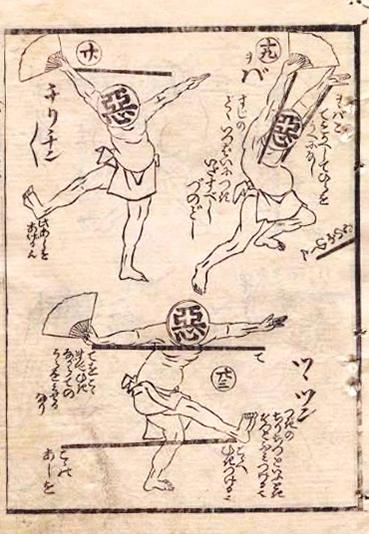

石門心学の善玉・悪玉の考え方は踊りにもなり、それを葛飾北斎が描いている。『踊獨稽古』より「悪玉おどり」 1815

『日本資本主義の精神』

江戸時代の忠孝一致の「孝」という血縁の原理が社会組織全体の原理となる。父親を中心とした血族組織が、社会組織に拡張されて疑似血族社会を形成するという。会社という共同体に所属することは、この疑似家族の一員になる事だと考えられる。したがって問題を起こさなければ終身そこに所属し、解雇は話しあいでなければ公正に欠けるとみなされる。日本の終身雇用制は、徳川時代の丁稚・手代・番頭・大番頭・宿這 (は) 入り・暖簾分けという流れが企業内秩序に受け継がれたのである。現在では終身雇用の形態は徐々に変化はしている。日本の企業は共同体としての機能集団になっていて、そこでの個人プレーは集団の動きに邪魔になる。一面、共同体の維持のみに目が向けられると、その中の不都合な真実は無視されることにもなり、往々にして共同体の瓦解をもたらすことになる。

日本には、西洋的な雇用に関する「契約」の概念がないという。西欧では3年契約は、3年間身分を保証するということであり、無契約は、いつでも解雇できるという意味になる。日本で、解雇の場合は一応「話し合い」(合意)があり、一方的な解雇はトラブルになるが西洋ではそれがない。

中盤は、ほぼ『勤勉の哲学』の内容がくり返される。日本人が働くのは「仏行の作業である」からと結論付けられ、消費に対する自制が尊ばれるのは西欧のピューリタニズムに近似しているという。

「資本主義の論理」とは「資本だけが利潤を生む」ということであり、江戸時代には、資本を「銀親 (かねおや)」と呼んだ。西鶴は自己資本としての「命の親」とこの「銀親」、つまり資本としての金銀を尊ぶことが四民の公理となったという。このような動きは藩財政の中で「藩株式会社」というべき流れを作り、明治の「富国」と戦後の「日本株式会社」の原型となった。

上杉鷹山(1751-1822)米沢藩 第九代藩主

後半は上杉鷹山の藩改革の例が挙げられる。藩財政を立て直すために「企業内失業者」たる武士に生産活動をさせたのである。ここでは「労働即忠誠」となった。鷹山は経営者の論理を構築したのである。

明治は、徳川時代を闇とし、西洋の模倣が一段落すれば、日本は模倣ばかりで試行・探求がなかったいう見方が出るが、正三、梅岩、鷹山などの例を見るように、それは誤りであるという。そして、政治経済にとって重要なのは、混乱の中にいても事態を正確に見抜く力であるというのである。

『明恵上人集』

歌集、夢記 (一部)、上人伝、遺訓が収められている。

『華厳経』鎌田茂雄 訳

非常に分かりやすい訳でありがたい。

安積 澹泊(あさか たんぱく/1656-1738)

江戸中期の儒学者。徳川光圀、綱條、宗堯、宗翰に仕えた。朱舜水に儒学を学び英才として認められたようだ。『大日本史』編纂のための彰考館に入館し編集に参画、多大な功績を残した。

朱舜水(しゅ しゅんすい/1600-1682)

明末・清初の儒学者、その学問は朱子学と陽明学の中間と言われ、実理、実学を尊んだと言われる。明朝再興運動のために日本やベトナムなどへ請援使と派遣されると同時に資金獲得のための貿易にも手を染めていたといわれる。水戸光圀らに師事され水戸学にも大きな影響を与えている。65才頃から日本に定住し、常陸で亡くなっている。

大石誠之助 (1867-1911)

社会主義者、キリスト者、医師であった。幸徳秋水や堺利彦らと親交があり、1910年に幸徳事件に連座したとされ、翌年死刑となっている。誠之助の次兄酉久の妻の従甥 (じゅうせい/いとこの息子) が山本七平である。

上田秋成(1734-1809)甲賀文麗 画

中国の白話小説 (口語体小説) を翻案した物語で、西鶴以来の浮世草子にかわる中国趣味を前面に出した小説と言われる。「白峰」「菊花の約」「浅茅が原」「夢応の鯉魚」「仏法僧」「吉備津の釜」「蛇性の婬」「青頭巾」「貧福論」の九編からなる。

『雨月物語』見返しと序文

コメント