Non-Linear Modern

Potency Op.1

2009 117cm×91cm

MTP-1

購入について/Regarding Perchase

Mirror Op.2

2009 117cm×91cm

MTM-2

購入について/Regarding Perchase

Mirror Op.7*

2010 73cm×51.5cm

MTM-7

購入について/Regarding Perchase

Mirror Op.8

2010 117cm×80cm

MTM-8

購入について/Regarding Perchase

Memory Op.1

2009 117cm×117cm

MTE-1

購入について/Regarding Perchase

Memory Op.2

2009 73cm×60.6cm

MTE-2

購入について/Regarding Perchase

Monado of Three Voices Op.1

2009-2010 194cm ×392cm

MT-1

購入について/Regarding Perchase

Mirror Op.6

2010 73cm×51.5cm

MTM-6

購入について/Regarding Perchase

Potency Op.3*

2009 117cm×117cm

MTP-3

購入について/Regarding Perchase

Potency Op.4

2010 53cm×45.5cm

MTP-4

購入について/Regarding Perchase

Memory Op.3

2010 117cm×91cm

MTE-3

購入について/Regarding Perchase

Production materials/制作素材

基底材 綿キャンバスに和紙 アクリル下地

* パネルに紙 アクリル下地

絵具 オリジナル絵具(天然樹脂、油、蜜蝋)油彩

Original paint (made from resin, oil and beewax), Oil, Acryl

Japanese paper on cotton

*Paper on panel

佐藤慶次郎 作品と資料

Kinetic Art Works of Sato Keijiro “Everything is Expressive”

佐藤慶次郎作品集より

実験工房メンバー 右端が佐藤慶次郎

撮影 大辻清司

佐藤慶次郎(1927-2007)

©Ueda Nobutaka

Monado of three voices/三声のモナド

2009-2010 追悼 佐藤慶次郎

‥‥しかし、どのような回路を経てか、「場」が作られたとき、人は、はじめて静かにこちらを向く。そして暗黙の会話が;はじまるのだが‥‥ 『物化考断章』 瀧口修造

荻窪のJRの高架を渡って、東京電力の建物を右に見ながら、すずらん通りを少し上がると佐藤慶次郎(さとう けいじろう)さんのお宅がある。この道を春の日差しに少し汗ばみながら何度のぼったことだろう。佐藤さんと知り合ったのは、もう15年近く前になる。(佐藤さんについては、佐藤慶次郎の芸術・禅精神としてのキネティックアートをご覧ください。) 私は、広島で中高一貫校の美術教師をしており、教え子の野村正次郎(のむら しょうじろう)君が、当時,佐藤さんのコンピューターを使った作曲の手伝いをしていた。彼は、後にダライ・ラマ、デズモンド・ツツ大主教、ベティ・ウイリアムズ女史を広島に招いて国際平和会議2006の開催に奔走するのだが、その頃は、まだ早稲田の哲学科でチベット仏教を学んでいた。その彼が佐藤さんを引き合わせてくれた。佐藤さんの印象は、何といったらいいだろうか?芸術家というより人心の荒廃を憂える禅の老師といった風情の人だった。とはいえ、やはり、アーティストだ。伝説の一つや二つはある。

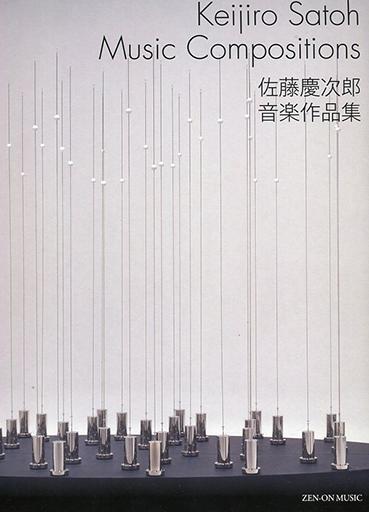

岐阜県美術館の館長をされている(2010年現在)古川秀昭(ふるかわ ひであき)さんは、家庭教師のアルバイトをしていた若い頃、バイト先の子の伯父さんに突然呼ばれて、ある作品を見せられた。それが佐藤慶次郎さんとの出会いだった。その時、見たのは「サスペンションL2B」(図版1)、細いステンレスの棒が磁性体によって振動し、その棒の中心を通る発泡スチロールの球が優雅に上下していた。しかし、その作品は、この写真のものよりはるかに長く、一階の天井はくり抜かれ、二階の床を突き抜けて天井にまで達していたという。佐藤さん曰く、「どこまで球が昇り降りするか試してみたかった」そうである。実験工房のメンバーとは、皆さんこうだったのだろうか。

撮影 宮川邦雄

最近、モナドやアルBスコンビナトリアなるものに凝っている。モナドは、単子と訳され世界の最小単位をなす。物体をつくる単一な、つまり部分のない実体であり、自然における真のアトム、森羅万象の要素である。それらは、宇宙の創造とともに一挙に創造され、自然に発生・消滅・分解することがない。神の中に、万物の源泉である力、多様な観念を含む知性、そして最善を選択する原理に基づく変化と生産を引き起こす意志があるように、モナドには、主体つまり基礎、表象能力、そして、欲求の能力がある。モナドは、他のモナドにたいして独立しており、それぞれがユニークである。それらは、内的な原理によって変化し、単一のものの中に無限の多を孕み、表現する流れをつくる。これが表象である。無意識的な表象の流れを含んでいる。世界は、最高のモナドである神から流出するように数々のモナドで充満しているのだが、それぞれのモナドは、完全に他のモナドから遮断されている。モナドには窓がない。しかし、全ての被造物が他の被造物と結び合い、対応しあっている結果、モナドには、他のモナドの全てが観念的に映し出される。表象の自動機械、宇宙の過去・現在・未来を映しだす永遠の生きた鏡なのである。しかし、この時、モナドを被造物の原子核のような物として捉えてしまうと、窓がないという意味がわからなくなってしまう。モナドは、あくまで宇宙を表出する観念的・形相的な存在である。ほとんど知覚を持たない裸のモナドは、この知覚、表象の無限の連鎖を繰り返す中で記憶するモナド、つまり魂となる。そして、意識的知覚の真の結合は、モナドを理性的、あるいは反省的にするのである。モナドは、こうして精神となる。霊的に進化するのである。モナドは、ある別の名称で呼ばれることがある。それがエンテレケイアだ。この主体としての能動的原理は、物体を組織化し、あるいは、生物と呼ばれるものを構成するのである。ライプニッツは、生物の有機的な体は、いわば、神の機械か、ある種の自然の自動体であると書いている(モナドロジー)。生命現象や化学時計にみられる場の働きが思い出されるところだ。エンテレケイアやその進化した魂に永続的にふり当てられた物質はなく、川のようにすべては、流動しているとしている。エンテレケイアについては「原形態」 「エンテレケイア」をご覧ください。

フランスの哲学者ジル・ドゥルーズは、モナドの襞を無限に形成する力、つまり力能に興味を持つ。そして、モナドが無限の折り目である二つの階層を持つことに注目する(『襞 ライプニッツとバロック』河出書房新社)。一階には感覚的、動物的な魂があり、物質の折り目がこれらの魂を囲み包んでおり、二階は、理性的な魂の襞がある。その二つの階層は、つながっているという。ドゥルーズは、このモナドの二つの階層こそが、「ライプニッツが取りあつかう壮大なバロック的編成である」と述べている。上の階の魂の内部では、いくつもの小さな鏡の反射によって表象の暗い光は、白色化される。その密閉された光は、物質と接する下階の暗い地と溶け合う。光と闇が溶け合うカラヴァッジオやレンブラントの絵画世界のような一面がある。この物質の折り目と魂の襞との間、この二つの襞の間には、一つのイメージが存在する。それは、大理石の縞のイメージなのである。このマーブル模様は、墨流しの模様と酷似する。ドゥルーズは、重ねて、ライプニッツのバロック的宇宙をこう記述する。「宇宙は、ある能動的力に圧縮されているようであり‥‥物質のもろもろの部分は、絶えず分割されて、渦の中に小さな渦を、その中にさらに小さい渦を作り、互いに接しあう渦の窪んだ間隙に、さらに渦を形作る。」これは、乱流である。そして、「物質は、それゆえ空虚をもたず、無限に穴だらけ、スポンジ状、多孔質の繊維であり、いつも穴の中には、別の穴がある。それぞれの物体は、その中に不規則な通路が穿たれ、ますます精妙な流体にとりまかれ、浸透されているかぎりで、どんなに小さくても一つの世界をそなえている。」 ここまで描写されると宇宙とは、フラクタル性を持つ乱流のような「場」に思えてくる。

それらに関連したことがらは「織り込まれる流れ運動」 「風を蒔いて旋風を刈る」に述べている。この「場」は、乱流と同じく全ての要素がつらなっている。すべてが、連続体の中をおよいでいるのである(出現と運動)。ライプニッツにとって、この連続する世界は、読み解くべき暗号であり、それらは、数学的に解析されてその構成原理を読み取り、その法則の応用によってある図表を構成しうるのである。それが、アルスコンビナトリア(結合術)なのだ。その色々な概念を組み合わせることによって未知の概念・思想までも獲得できる術である。それは、普遍学へとつながっていく。全てがつながっていると考えなければこのような発想も生まれない。モナドは、全世界を表現する「唯一の本」なのである。

ジョルジュ・ディディ=ユベルマンは、その著書 『フラ・アンジェリコ 神秘神学と絵画表現』(平凡社) の中で、フラ ・アンジェリコが、ことさら受胎告知の床面に大理石模様を描くことに注意をはらい(図版2)、それがアンジェリコと同じドミニコ会士であったアルベルトゥス・マグヌスの思想的影響であることを指摘している。その思想とは、存在を産出することに加担する「働きかける」受容器としての「場」が存在すること。この働きかける力は天に由来し、地上の物体内の要素間の結合に伝えられる。このようにして石は、その内部に私達が見いだすあの模様の全てを生み出すと考えるのである。石の内部に現れる驚くべき図像については、バルトルシャイティスの著作 『アベラシオン』 (国書刊行会)をあたられるとよい。渦のようなマーブル模様は、形態形成力をもって働きかけるこの「場」の象徴なのである。そこには、力能が存在する。受胎告知という想起や記憶の座としての場は、大理石の模様によって取り囲まれたマリアという『神の御子の受容器』として描かれる。この初期ルネサンスの絵画が、すでにライプニッツのバロックを予告していることは、驚異である。

佐藤さんの作品については、二人の偉大な詩人たちが文章を残している。一人は、谷川俊太郎。『佐藤慶次郎の作品について』の中で、このように述べている。「日常使い慣れ、用い捨ててきた言葉がある一瞬<詩>と化するとき、私たちはその言葉のむこうに無限の奥行きをかいま見る。そのように、日常の<用>のために使われてきたマグネットや電流がここではそのまま<詩>と等しいものに化している。ひとつひとつの部品をその方向へとむすびつけた力、それは、作者の想像力と、そしてその宇宙に内在するもっと大きないつまでも未知な力――」と。佐藤さんの作品では、マグネットや電流が力を発揮する。もう一人は、実験工房の主宰者である瀧口修造。佐藤慶次郎展のカタログのための文章を冒頭で紹介しておいた。佐藤さんは、一時、この実験工房に参加していた。当然ながら作曲家の武満徹や湯浅譲二とは親しい友人だった。佐藤さんのキネティックアート(動く芸術作品)のアイデアは、スピーカーの磁性体をいじっていた時に閃いたという。瀧口修造のいう「どのような回路を経てか」とは、この磁性体の回路を指す。磁性体による力の場がある。この「場」は、谷川俊太郎が書いたようにその世界に内在するもっと大きないつまでも未知な力でもあった。しかしながら、この「場」を表現するのに最も相応しい言葉を探すとすれば、西田幾多郎のいう「場」ではないだろうか。西田は、直感の受け皿に「無の場所」という概念を登場させた。この「場」は、見るものが見られものとなる異次元の「場」、意識の座を支える無底なのである。このことについては、「見るものが見られるものとなる時 佐藤慶次郎―ユニヴァーサルな一者の種子―」に書いておいた。「無の場所」は、単に無なのではない。無は、それ自身に自己を投影する。そのように、自身の中に自己の形を映すのは自己なのである。それが自覚だと言うのである。このことについて西田幾多郎は、その著書「働くものから見るものへ」の中でこう述べている。「‥‥真の場所は、自己の中に自己を映すもの、自己自身を照らす鏡という如きものとなる。」そして、「真に種々なる対象を内に包むというべきものは、空間に於いて種々なる形が成立する如き、自己の中に自己を映すものでなければならぬ。」と。まるで、動的に作用するモナドの表象機能みたいだ。そのアイデアは、主語と述語の包摂関係の逆転からうまれるのであるが、それについては、またの機会に述べよう。西田は、晩年自らの哲学を「創造的モナドロジー」と呼んだ。佐藤慶次郎の「場」は、禅的な「無の場所」なのである。それは、モナドに結びつくのかもしれない。

佐藤さんの御宅におじゃまするとだいたい4~5時間位お話しを伺うことになる。そのほとんどは、禅の話しだった。それもだいたい話しの筋は決まっていて、臨在録にある演若達多(えんにゃだった)失却頭から始まる(もともとは首楞厳経にある話し)。鏡に映る自分の姿にうっとりしていた演若達多が、ある時、鏡に映らない自分の頭が盗まれたと思いこみ、自分の頭を捜して町中を捜しまわる話しである。自覚というものが得られない人間の象徴的姿をあらわしている。その自覚を中心に話しは、西田幾多郎の哲学や、エミリー・ディキンスンの詩、時に、ニコラウス・クザーヌスの『無知の知』を巡るのである。この話しがひとしきり終わると、オリヴィエ・メシアンの話しや、シュトックハウゼンの話しをしてくださる。例えば、メシアンは、鳥の鳴き声を採譜して『鳥のカタログ』を作曲するのだが、鳥の鳴き声をそのまま音符になおしていないという。それを鳥の鳴き声を集めたCDを横に置いてメシアンの楽譜を見ながら説明してくださるのである。ここに話しが及ぶ頃には夕方6時近くになっており、奥様に夕食の心配をさせないために後ろ髪を引かれながら退散するのが常だった。佐藤さんの人柄だろうか話し方は、真面目で熱っぽかったが窮屈ではない。内容は、決まっていたが飽きはしなかった。いつも面白かった。しかし、もうその話しも聞くことができないのだ。私は、毎年春に東京で個展をしている。いつも佐藤さんに案内を出してきた。ある年、それが途切れたことがあった。その時、佐藤さんから電話がかかってきた。電話の向こうで「発表をやめちゃ、だめだ。」と怒鳴っている。胸が詰まった。八十近い老人が本気で怒っているのだ。一年研修期間をもらって神戸で勉強させてもらえることになり、その準備でこの春は、個展ができない旨を説明すると随分恐縮しておられた。もうその声も聞くことができない。しかし、佐藤慶次郎師の「やめちゃ、だめだ。」という声は、私の胸の中にいつまでも詰まったままになっている。

2010年 5月