貫名海屋 (ぬきな かいおく) こと貫名菘翁 (ぬきな すうおう) は、幕末の儒者であり、清の馮李華 (ふうりか)と陸浩 (りくこう) の春秋左氏伝に関する著作『左繡 (さしゅう) 』や超翼 (ちょうよく) が書いた読書記録形式による歴史書『二十二史箚記(にじゅうにしさつき)』を翻刻、出版している。最晩年には四書五経を中心とした経学の蔵書三千数百部を下加茂神社に奉納した蔵書家でもあった。

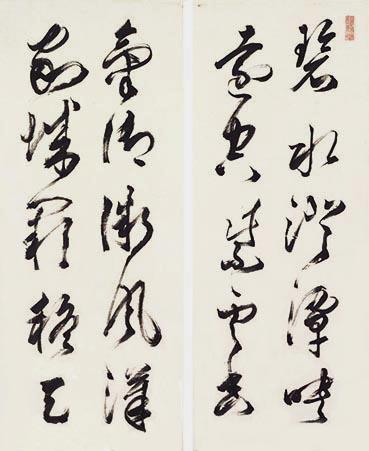

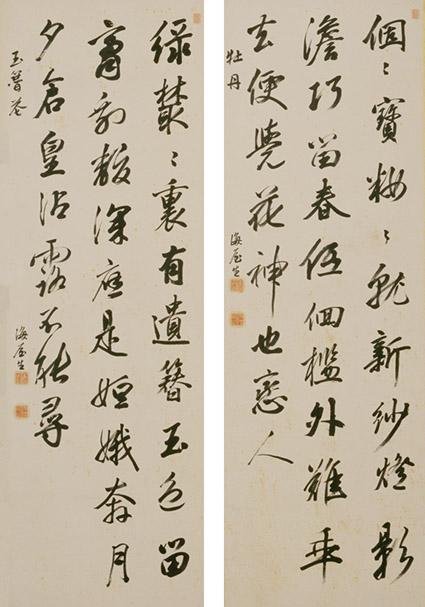

大阪、京でも多くの画人と交わり長﨑の南画三筆の一人である鉄翁祖門 (てつおう そもん/1791-1872) に学んだ。僧であった雲華 (うんげ) のために描いた『送行図巻』を田能村竹田をして傑作と言わしめる。詩では頼山陽と詩の声律について論じた詩人でもあり、ことさら杜甫の詩に耽溺した。特筆すべきはその書であり、江戸の巻菱湖 (まき りょうこ) 、市河米庵 (いちかわ べいあん) と共に幕末の三筆といわれるほどの名手だったが、その書の学び方に卓抜なものがあったと中田勇次郎さんは強調する。

今回の夜稿百話は、その菘翁の画と書を中田勇次郎さんの『日本書人伝』を中心に、日本書学体系 第三十九巻『貫名菘翁 』を参考にしてご紹介したい。ちなみに菘 (すう) は晩年の住まいがあった聖護院の名物で唐菜ことであるらしい、唐小菜というチンゲン菜のことだが唐菜がどんな物なのかはっきりしない。60歳ころの雅号を海屋としていたが、70歳ころから菘を摘む翁という意味で菘翁を雅号とした(日本書学体系 第三十九巻『貫名菘翁 』)。

中田勇次郎編 『日本書人伝』より

中田勇次郎 「貫名菘翁 」収載

著者の中田勇次郎 (1905-1998) さんは京都の繊維問屋の家に生まれた。父親は貫名菘翁の門下に書を習ったと言う。京都大学文学部中国文学科をご卒業後。大谷大学、京都市立芸術大学で教鞭を執られ同大学学長、文字文化研究所所長などを歴任され、書道史の研究では第一人者といわれた人だ。

貫名菘翁

谷口藹山(たにぐち あいざん/1816-1899) 画

貫名海屋 自賛肖像(部分)

貫名菘翁 (ぬきな すうおう) は安永7年(1778)3月、城下町徳島に藩士の吉井永助直好の二男として生まれている。吉井家は小笠原流礼式家で、母方の矢野家は料理方及び絵師として阿波藩に仕えたという。長じた後、遠祖の姓「貫名」を継いだ。儒者で医師でもあった木村蘭皐に師事し、儒学は阿波の光明寺で高橋赤水に学んでいる。17歳頃、高野山で叔父の霊瑞和尚のもと空海の書を学び山内の書物に触れ研鑽を重ねた。22歳頃に江戸中期から主に商人たちの学問所として設立された懐徳堂の四代目学主だった中井竹山のもとで四書五経といった経学や歴史を学び、やがて都講 (塾頭) となった。その後の33歳頃、京都に私塾「須静堂」を開いて儒学を教え生計を立てていくことになるのである。

菘翁 の南画

文人としての生涯を全うした菘翁は最晩年迄その志操を堅固にしていた。彼は儒者であるが、今道友信さんの言うように論語の三分の一は芸術論に関わるものだったし、詩経は中国最古の詩集だったということは忘れてはならない。書家であった日下部鳴鶴 (くさすかべ めいかく/1838-1922) の以下の言葉は菘翁の書から引いたものであると言う。「規矩 (手本) を自然にめぐらし、雄奇 (雄大な自然の風景) を静穆 (厳粛) に寓す (たくす)。 」この実直な姿勢を菘翁は、崩さなかった。同じく文人としての生涯を全うした対照的な先達に池大雅 (いけのたいが/1723-1776) がいた。彼は胸中の逸気を写すとして、その情熱は内面に向けられ、他に注意が及ばなかったらしい。それで、しばしば奇行として捉えられたようだ。大阪に向かうのに急いでいて筆箱を忘れ、妻の玉蘭が後を追って届けたが、妻が眼中になかったらしく「どこの方とは存知ませぬがよく拾ってくださった」という具合で、玉蘭の方も心得たものでそのまま筆箱を何も言わずに渡して帰ったと言う。

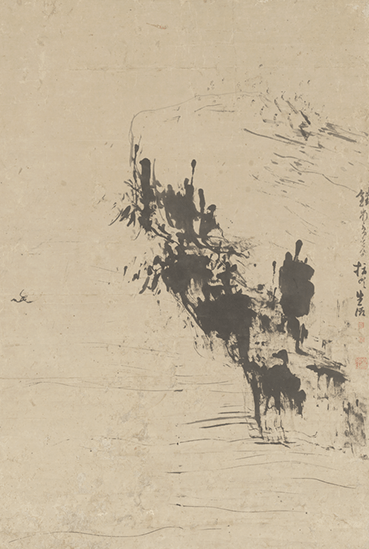

貫名菘翁『山水図/雲仙秋景図』

菘翁の母方の叔父である矢野典博は狩野派の絵師であったといい、菘翁も幼少から絵を学んでいたらしい。大阪に住んでいた頃は池大雅の門人であった鼎春岳 (かなえ しゅんがく) や濱田杏堂 (はまだ きょうどう) と交際し、京都に移ってからは浦上玉堂の子であった浦上春琴 (うらかみ しゅんきん/12779-1846) や、やはり南画家である中林竹洞や頼山陽 (1781-1832) とも親交のあった山本梅逸 (やまもと ばいいつ/1783-1856) らと親しかった。そして、先にも述べたが長﨑で臨済宗の僧でもあった鉄翁祖門に学んだが親友となっている。60歳頃のことであり、その学びに対する情熱は衰えなかった。点描で知られる米芾 (べいふつ) や董其昌 (とうきしょう) の作品に私淑したが、米芾は蘇軾や黄庭堅と並び称される書家であり、董其昌もまた書家として名高かったのは特筆して良い。

米芾(べいふつ/1051-1107)『春山瑞松』

頼山陽 『吉野の桜』 部分 MET

高其佩(1660-1734) 指画石雁图轴

ミショーのデッサンを思わせる

田能村竹田が『竹田荘師友画録』に頼山陽の『耶馬渓図巻』ともに菘翁の作品を称えているのは先にも述べたが、頼山陽も南画を多く残している。上の図は吉野の桜を描いた水墨画の部分だが、清の高其偑 (こうきはい) の影響を受けた大雅の指頭画や米芾の作品を思わせるものもあり、比較的広い作風を持っているのが分かる。一方、メトロポリタン美術館にある菘翁の『四季琵琶湖図屏風』は倪瓚 (げいさん/1301-1374) や文徴明 (1470-1559) の山水を思わせるところがある。二人は元末、明の代表的な文人画家であった。こうして見ると文人画の伝統が幕末の日本にも花咲いていることが分かるのである。蕪村の友人だった呉春 (1752-1811) の四条派の流れが幕末から明治初頭に活躍した幸野楳嶺 (こうの ばいれい) から竹内栖鳳へと展開されたのは第49話に書いておいた。

左 倪瓚 『秋亭嘉樹図軸』14世紀 右 文徴明『江南春図』1547

貫名菘翁 『四季琵琶湖図屏風』 1834 MET

貫名菘翁 『四季琵琶湖図屏風』 1834 部分 MET

書は如何にして学ぶべきか

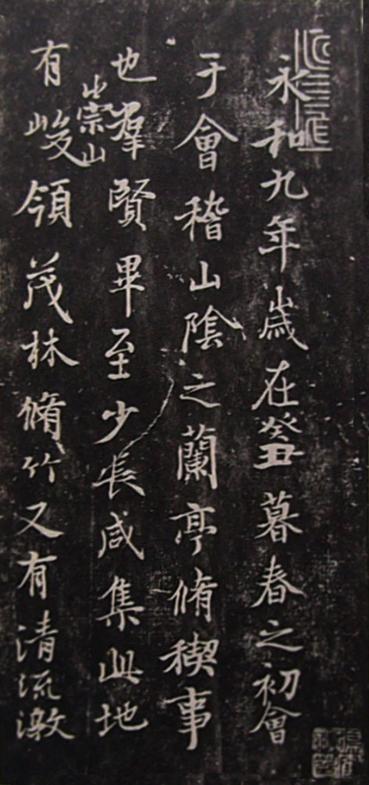

菘翁はまず、当時の習慣に倣って流通していた拓本による墨帖を手本にして習ったが当時の墨帖は質が悪く、三度にわたる長﨑行は、より良い墨帖を探すことが大きな目的だったと言われる。墨帖とは、臨書のために使われる拓本を折本仕立てにしたもののことだ。彼は王義之の十七帖の墨帖を48種持っていたと言われ、『蘭亭序』もまた同様であった。

『蘭亭序』は現在の浙江省紹興にある会稽山の四阿 (あずまや) 蘭亭に会した詩人たちが曲水の宴で詠った詩のための序文で、庭園の流れに浮かべた盃が自分の前を通り過ぎるまでに詩を詠んでその杯の酒を飲むという趣向になっていた。この序文を書いた時、王義之を酔っぱらっていて、後で清書しようとしたが、書聖王義之をして、どうしてもそれ以上の作品にならなかったと言う曰くつきの書だった。どうも唐の太宗と共にその陵墓に埋葬されたらしい。

蘭亭序には思い出深いものがある。中学の時、書道の時間があったのだけれど、いきなり蘭亭序の墨帖が渡され。一年生が永和九年から臨書するのである。木造の一階が食堂、二階が書道教室で、白髪で品格のある吉田芳香先生は坐って生徒の作品を朱墨で手直しされるのだけれど、その机の下の床はブラックホールの入り口のように食道に向かって凹んでいた。そのうち突き抜けて一階に落ちるんじゃないかと心配したものだった。「植田は自分の名前が下手じゃのう」とよく言われたのが恥ずかしかった。僕の美意識を育ててもらったのは、この書道の時間だったと思う。いまだに感謝している。

王義之『蘭亭序』張金界奴本

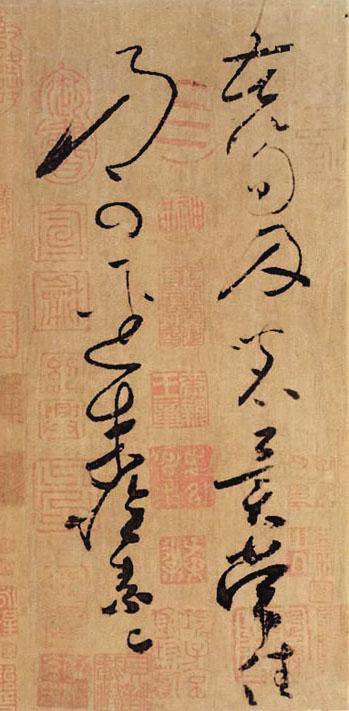

菘翁の話に戻ろう。特に唐代の書家の拓本を集めていて原石原拓にこだわった。その唐代の書家で力を入れたのは六朝の書風を伝える褚遂良 (ちょすいりょう/596-658) と顔真卿 (がんしんけい/709-785) だった。顔真卿は唐への忠義によって悲劇的死を迎えたことで知られるが、その書も人柄を映し出している。一方で、草書は狂草と呼ばれた懐素 (かいそ/737-799) を学んだ。王義之や懐素といった晋・唐の書家たちの書法を良寛も、また学んでいることはもっと知られていい。

褚遂良『倪宽赞』 7世紀

懐素『苦筍帖』 8世紀

そして、これは重要なことなのだが、晋・唐の遺法を伝えた日本の名蹟が中国のそれと遜色ないものだという認識が元禄・享保の頃には定着していて日本の古い名蹟を学ぶ流れもあったということなのである。平安時代の三筆である空海・嵯峨天皇・橘逸勢、三蹟と言われる小野道風・藤原佐理・藤原行成といった人々は王義之・王献之親子の伝統を引き継いでいて、加えて平安時代特有の優雅な優しさを感じさせる美しさがあった。当時、唐様を学ぶと言えば元や明の趙子昴 (ちょうすごう) や文徴明の書であり、やがて清の書にも及んだ。当代三筆の一人である巻菱湖 (まき りょうこ) は元の趙子昴を学び、高位高官の門人を持ち王侯さながらの人気であったと言い、もう一人の市河米庵 (いちかわ べいあん) は宋の米芾を学んで門人5千人を抱えたと言う。方や、菘翁は晋唐の伝統の上に平安期の優雅を混然と融化させ別の世界をつくりだしている。それは彼の才能だったと中田さんは言うのである。しかし、彼は貧寒の時期が長かったと言う。

趙子昴 (1254-1322)『二羊図軸』

その唐の真蹟を伝える書に対する情熱は一方ならぬものがあった。天保六 (1835) 年に菘翁は讃岐の荻原村の地蔵院を訪ね伝空海筆の『急就章(きゅうしゅうしょう)』を拝覧し、東寺で見た『風信帖』に匹敵するとしている。『急就章』は漢から唐にかけて使われた草書体のための学習書だった。その大師が学んだ浅野魚養 (あさののなかい/ななかい) の書は薬師寺にある『大般若経』別名『魚養経』の経巻に見ることができる。魚養は8世紀に活躍した官人だが、空海の書の源流はこの奈良時代の魚養にあり、さらにその源流は唐の写経に由来していることを確信するに至るのである。

貫名菘翁『詩書屏風』 部分 安政四年(1857)

東京国立博物館

また、伝教大師の将来目録に誤りがないこと証明したのが明州刺史であった鄭審側だったことが知られるが、この人物の書にも興味を持ち、比叡山に参篭して臨書したと言う。もっと多くの例もあるのだけれど、菘翁が唐代の真蹟を見ることに如何に執心していたかが分かる。それらの作品が宋以下の時代のものと比べて優れており、一種の気風を感ずるのだと彼は言う。このような唐人の真蹟に着目したことは真に卓見であったと中田さんは強調している。

貫名菘翁 『七絶詩屏風』 東京国立博物館

貫名菘翁 は86歳の長命に恵まれ、老いて増々その作品は力強さと洗練を加えた。儒学によって身を修め春風駘蕩といった温厚で明朗な性格ではなかったかと中田さんは述べている。その書の学び方には際立った側面があり、かつての唐様を取り入れようとして唐の名筆を積極的に探求し、それに日本の書の精神を浸透させたことである。中国の碑の原石からの拓本と日本に伝えられた遺法を通じて晋唐の書の本源に触れ、それを発展・展開させた。このような大きな仕事は、たゆまぬ精神力とよりよいものを取り入れようとする向上心無くしてあり得なかった。

彼の書いた書の中で鑑賞されるべきものは古人の語、座右の銘、朱子家訓、赤壁賦や帰去来辞のような古人の文章、自作の七絶、杜甫のような唐詩、時には端唄の詞などもあり多彩であったが、その中でも眼を引くのは彼がよく揮毫したといわれる朱子のこの言葉であった。「陽気発する処、金石も亦また透る。精神一到、何事か成らざらん」これはスポーツ根性ものの標語ではなく、一生をかけて花を咲かせきるということなのである。

日本書学体系 第三十九巻『貫名菘翁 』

谷口藹山(たにぐち あいざん/1816-1899)

貫名菘翁によって文人画を描くためには経学を学び詩や書にも通じる必要があることを教えられ、後に入門することになる。菅茶山を訪ねたり竹田の弟子たちとも交流した。また、攘夷思想家の西郷、大久保、木戸、頼らと交流があったといわれる。私塾の立命館に富岡鉄斎らとともに講師となり、京都府画学校 (のちの京都市立芸術大学) にて四条派の幸野楳嶺をはじめとする教授の一人となり、南画を教えた。

谷口藹山『山水図』明治25年(1892)

鉄翁祖門 (1791-1872) 『蘭図』1857

幕末における長﨑の南画家。清の江嫁圃 (こうかほ) に学び、後には陳逸舟にも学んだ。文政3年 (1820年) に臨済宗の春徳寺14世住持となる。7年後に田能村竹田が訪れ、肝胆相照らしたという。木下逸雲・三浦梧門と共に長崎南画三筆といわれる。

浦上春琴 (1779-1846) 『山水図 倣董北苑』

頼山陽 (1781-1832)『瓢箪に印章』

呉春 『白梅図屏風』1789-1801頃

コメント