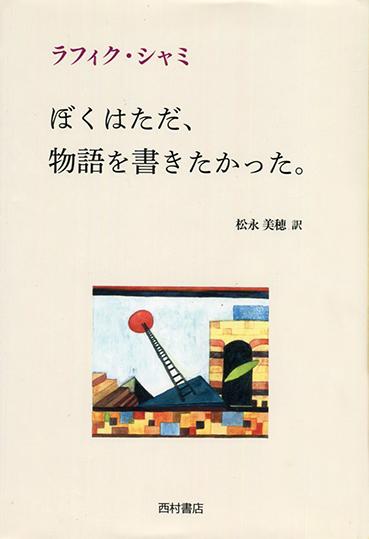

ラフィク・シャミ

『ぼくはただ、物語を書きたかった。』

1971年、ラフィク・シャミは極寒のフランクフルト空港に着いた。彼は後ろを振り返る。そこには、言葉にならない喪失感があった。故郷を失ったのだという実感が、これほど痛切とは思わなかった。愛する母、父、兄弟たち、友人たちには二度と会えないだろう。彼らと遊んだダマスカスの路地も毎夏過ごした両親の里のマアルーラ (マルーラ) にも足を踏み入れることもない。この苦い喪失の後、彼は不安に打ち勝とうと決心し、未知の世界を探索し、自分の中の未知とも出会うことになる。冷たい水の中に飛び込んだかのような肌にチカチカするかのような感覚の中で、彼はアラビア語でこうささやいた「アナ・フール/ぼくは自由だ」と。

今回の夜稿百話は、ドイツで活躍する小説家であり、千夜一夜物語に連なる語り部と言われるラフィク・シャミをご紹介する。彼は、シリアから亡命した作家であり、第七話、多和田葉子さんの『パウル・ツェランと中国の天使』で、触れたエクソフォニー (母語でない言葉によって創作する) 作家の一人である。彼が、なぜ故郷を捨てなければならなかったのか、何故ドイツ語で執筆したのか、作品を通じて何を訴えたかったのか、それらに迫りたいと思っている。

ラフィク・シャミ (1946-) 2017

『ケバブは文化なり』ムハンマドに捧ぐ、マクドナルドなんてクソくらえ

ぼくの家から五百メートルのところに、掘っ立て小屋同然だが、ぴかイチのケバブ屋があった。ケバブは焼肉料理のことだ。店は旧態のオンパレードで、氷で冷やす冷蔵庫を使い、その扉には花や棕櫚の写真と共にこんな飾り文字が書かれていた。「嫉妬する者の眼よ、つぶれよかし ! 」彼は、電気で作動する肉挽器も嫌い、羊肉の筋や皮一つ一つ取り除き、ひき肉にして丸めて寝かし、魔法の赤い調味料を何かしら呪文でも呟くように振り掛けるのだった。僕は肉屋と呼んでいたけれど店主のムハンマドは、ケバブの芸術家だと胸を張り、無愛想な彼も得意料理のことなら何時間でも話していられた。近所の店より割高なムハンマドの店だったが、家に来客があるような特別な時には、みんなそこでケバブを買うのだった。

ケバブ カバブとも呼ばれる中東を中心とした焼肉料理。

ある日、ムハンマドの店に観光客たちがやってきた。そのうちの一人は、彼やその店の写真を撮り、「オー、ワンダフル」を連発するのである。ケバブの注文が来ると彼はいつもより丁寧に作り、これは父親から受け継いだ秘伝の調理法で、父親はインドのマハラジャの料理人から習ったんだと吹聴し始めた。客の一人は「ベリー・グッド」を連発していたが、ハンドバックから何やら小さなチューブを取り出して仲間に渡し始めた。ムハンマドは、それを見て腕を振り上げ「やめろ ! 」と怒鳴った。「せっかくの料理を台無しにして、オレのケバブに何するんだ。ケチャップ 塗りたくりたいならキオスクへ行け ! 」 ( ラフィク・シャミ 酒寄進一 訳『 蠅の乳しぼり』より「ケバブは文化なり」から要約 )

話は僕の小さい頃のことで恐縮だけれど、祖母にある日、鍬を買いに連れられていったことがある。横川という街にはそういう道具を売っている商店街があった。祖母がどうしてそんな店を知っていたのか不思議だが、店に行くと年配の女の人が、木の柄の部分に祖母が指定した鉄の部分をくっ付けてくれるのだが、木の部分に何重にもビニールを巻き、鉄の部分を熱してビニールのまきついた柄に差し込むとビニールが溶けてがっちり鉄の部分がくっ付いたのが魔法を見るようだったのを覚えている。その頃は、店先でこんな名人芸を見せてくれる商店もあったんだと思う。今では、見ることのできない光景だろうな。そんな店はダマスカスにもあったのかもしれないと「ケバブは文化なり」を読んで感慨にふけった。

両親とダマスカス 祖父母とマアルーラ

ラフィク・シャミは、1946年にダマスカスのキリスト教徒の両親のもとで生まれ、そこで育った。故郷のことが大好きで物語の多くは、旧市街のこの街で展開する。隅々まで鮮明に描写できるほどだ。父親はパン屋を営んでいて、辛抱強さと頑固さ、そして、書物への愛を教えてくれたと言う。母親からは、笑いの力ともてなしという形の人類愛と優れた料理の利点、そして、女性への尊敬の気持ちを学んだ。彼の家庭の雰囲気は初期の作品から、とても良く感じ取ることができる。

ウマイヤドモスク ダマスカス

物語の語り手になることに憧れ、一方で科学者にも憧れた。10歳のとき (1956年) には、世界中の小説を読もうとしたというが、厳格な父親は彼にカトリック司祭の道を望み、レバノンのイエズス会の修道院寄宿学校で学ぶことになり、フランス語を習得。しかし、その生活には耐えられなかったのか、病気となる。ダマスカスに帰郷して数学、科学を学ぶも図書館に入り浸り、英語の小説などを読んでいる。16歳の時には文学や文化をテーマにした壁新聞を住んでいた路地に張り出し、翌年『空飛ぶ木』や『芥子の花はどうやって新しい世界を見つけたか』といった物語を書き上げた。早くから創作とその発表に関心があったようだ。この年、共産党に入党。しかし、シリアのスターリン的な共産党に失望する。1966年にダマスカス旧市街で壁新聞「アル・ムンタラク/出発点」を創刊・運営したが、1969年に発禁となった。

祖父母はダマスカスの北東50キロほどのところにあるマアルーラ (マル―ラ) の出身で、少年はよくそこを訪ねた。キリストが話していたといわれるアラム語が話される土地だ。祖父は一日中炉端に座って色々な話を聞かせてくれる人だった。祖父の言葉は威厳に満ちていたが、夏だろうと冬だろうと部屋の明かりをつけることができなかったし、暑くなると祖母に丁寧に涼しい風を起こしてくれと頼むのが常だった。祖母が壁を叩くと天上の古ぼけたプロペラが回り始める。ある日「外の明かりや風の面倒を見ているのは誰 ?」と尋ねると「神様だよ」と祖父はつぶやいた。その時、僕は神様もてっきり祖母なんだと思い込んでしまった。 ( ラフィク・シャミ 酒寄進一 訳『 蠅の乳しぼり』より「神様がまだ祖母だったとき」から要約 )

著者のシャミは後に化学と物理と数学を学ぶようになるが、物語に興味を持ったのは祖父母の影響かもしれない。指がスイッチに触れるたびに祖母を思い出し、一瞬学問が呪わしいものに思えてきたと上記の著書の中で述懐している。

エクソフォニーの作家は憎悪の対象か

著者は家庭ではアラム語、学校ではアラビア語、修道院寄宿学校でフランス語、ダマスカスの大学では英語も話した。合間にロシア語も学んだマルチリンガルだったが、全く知らないドイツ語の世界に亡命することになった。

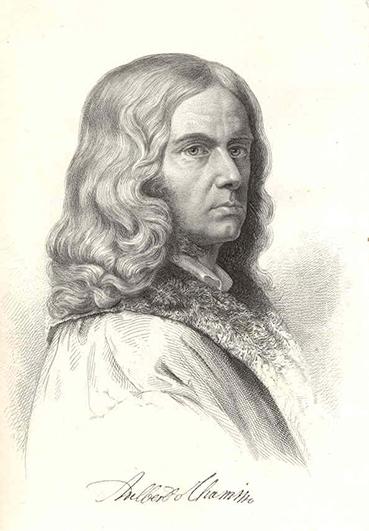

アーデルベルト・フォン・シャミッソー

(1781-1838)

自分の母語や国語で書かない作家は憎悪に満ちた批評に晒される。よそ者が、疲れ、腹を立て、悲しみに溢れ、酔っぱらったりしている時、どんな言葉の中にも見落としてしまう罠があると言う。アーデルベルト・フォン・シャミッソーやジョセフ・コンラッドのような世界的な作家でさえ、訛りが抜けないために苦しめられ、人々はそのような罠に落ちた作家がよそ者だったと気づくというのである。シャミッソーはフランス革命で両親ともどもドイツに亡命しドイツ語で詩を書いた。コンラッドは現ウクライナのベルディチフに生まれたポーランド貴族の末裔で父親がロシア支配下のポーランドで独立運動をしていたため流刑となり、両親の死後、船員となった。フランス語に比べて英語は下手だったらしいが、その言葉を執筆に選んでいる。シャミによれば、ロシア生まれでやはり貴族の出であったウラジミール・ノボコフはコンラッドに軽蔑的なコメントを投げかけたと言うし、ポーランド人達も祖国の裏切り者とさえ呼んだと言う(本書より)。こうした非難は自分にも覚えがあるというのである。

ジョセフ・コンラッド (1857-1924)

ドイツの大学で化学を学んだ著者にとってドイツ語で文学を書くことは、自分自身に高い要求をつきつけることになる。何故、そうしたかは、後で説明しよう。彼は、理系のドイツ語を振り払って、文学的なドイツ語を学び直さなければならなかった。ドイツ語の作家の書き方を学ぶために手書きで、その文章を一々書き写したのだ。まずはトーマス・マンの『ブッデンブローク家の人々』からだった。形容詞で成り立っていると言っていいアラビア文学との違いは大きい。ドイツの詩人ライナー・マルコフスキーは、光と影が様々な現象の特徴の差を浮き出させると、それがその命名を求めるが、霧の中の不鮮明な風景の中に生きて、眼で見ても豊かな言葉に結びつかない場合は、ジャンル分けで満足しなければならず、言葉は名詞が中心になると言う。

トーマス・マン (1875-1955)

著者のシャミにとって舞台に出ることは不老不死の仙薬のようなものだという。執筆を催す大いなる刺激だった。朗読をするために完璧なドイツ語の発音をマスターしたいと思ったらしい。友人や女性たちに発音のおかしな点を指摘し、直してくれるように頼んだ。ドイツ語の短い作品を書くのに二年を要したが口頭による語り (原稿なしに語られる) は、どんどん正確になり評判を得ていった。物語ることは、常に人間の希望と結びついていて、物語る人間は希望を抱いているとシャミは言う。暗い物語でさえ、暗さのない未来への萌芽だと言うのである。

何故、ドイツ語で書かねばならなかったのか

日本人はイスラムの文化や中東の情勢に弱いと言われる。かく言う僕も、アサドとサダトがどう違うかあまりよくわかっていない。宮廷の御用詩人たちは、バラ色の未来を宣伝はしても国民を抑圧したサダム・フセインやアサド・サウード一派、ナセル、サダト、カダフィらを褒め称えた。長年イラクの外務大臣だったタレク・アジズは、これらの詩人たちは毎年戦車一台分の経費しか掛からないが戦車よりずっと役に立つと語ったと言う。そのサダトも暗殺され、フセイン政権も滅ぼされ、カダフィ―も殺害されている。シリアは内戦の真っ最中だ。1982年にハーフィズ・アル=アサド政権は最初の大きな虐殺をハマーと言う都市で行い、約三万人がその犠牲になったと言われる。シャミが『片手いっぱいの星』を書いていた頃だった。

一方、サウジアラビアに逃げ込んでシリア政府を罵り、同時に信心深いふりをする腐敗したサウジの政権をイスラムの美徳の手本と褒め称えるシリア人も他国の独裁者の恩寵を受けるイラク人と同様に自らを恥じないとシャミは手きびしい。言論の自由に対してアラブの独裁者たちのスクラムは異様に堅固だった。アラビア語で、それらの国々で出版できるチャンスはシャミにはなかったのである。これが、彼がドイツ語で物語を書く理由だった。

シリア内戦によって破壊されたホムス市内

僕の大好きなサリムじいさんは、無類のストリーテラーだった。そして、ラジオに聞き入ることが何よりものたのしみだった。そのラジオが壊れて、修理に出したが1週間たっても直らない。午後はタクシーの運転手をしていた電器屋は、明日、明日と言うが修理は終わらない。ついに、じいさんは直るまで電器屋に居座ることにするのだった。めでたく修理がおわってラジオは復活した。サリムじいさんは気をよくして僕に「ブクラ (明日) 王」の話をしてくれた。

豊かな王国の国王は重い税を取り立てたために国民は貧しかった。ある日、王様は先祖を称えるための庭園を造ることにした。庭園は祖先や騎士や哲人などの大理石像で見渡す限り飾られた。しかし、その費用は、またしても重税で賄われた。農民の多くは飢え死にしそうになり町に逃げて来た。ある日、高貴な騎士が貧民街に現れ、「あの老いぼれを打倒すれば、腹一ぱい食べられるようになる、拙者ブクラが保証する」という。反乱が起こり、貧民は騎士ブクラを王位につけた。突然大きな宮殿が現れ、高い塔の上には〈未来の王ブクラ万歳〉とネオンサインが輝いていた。

勤勉な者たちの何人かは宮殿に招かれ数時間過ごし、ポスターよりも素晴らしかったと話した。人々は半信半疑ながら憧れた。ブクラ王は聡明で、たった一つのことだけを禁じた。「トマトについて話してはいけない。」三か月後、歴史の庭園には前王の為だけでなく市井の人々の像も飾られるだろうと演説した後、ジャガイモの話をすることを禁じた。すると騎士カレドはさけんだ。「お前の言う未来など何処にある。わたしは三度、家来とともに宮殿に近づこうとしたが宮殿は遠ざかるばかりだ。」カレドは、王たちの食べ残しを食べ、宮廷道化師の派手な衣装着て丸々太って二週間後路上に放りだされた。「王様は噓つきだ」と叫んだが誰も信じなかった。そして、王は小麦について話すことも禁じた。

ある日、母と娘が高級な八百屋の前でトマトの詰まった箱を見た。高価なトマトを買う余裕のない母親は、今度、お金が入ったらあのトマトを買ってあげると言ったが、娘は今、トマトが欲しいの ! と迫った。警備隊が娘を引っ立てようとしたが娘は逃げ出し「トマトが欲しいの」と大声で叫ぶと他の子どもたちや大人たちもトマトが欲しい、いますぐに ! と叫び、その声はどんどん大きくなって危険な様相を呈しはじめた。王様は逃げ出し、その国の住人は二度とブクラという言葉を口にしなくなった。( ラフィク・シャミ 酒寄進一 訳『 蠅の乳しぼり』より「ブクラ、未来の王様」から要約 )

砂漠では部族が最優先だった

アラブ人の文化の特徴は砂漠にあるという。はてしない広さ、ゆっくりとしか変化しない色彩、ほとんど聞き取れるかと思うほどの静寂がある。砂漠はアラブ人に絵画の愛着を捨てさせたかわりに音楽性とその舌に魔術を与え、語り手としての名声を世界中に轟かせた。

砂漠は、旅行者などの部外者にとっては美しいものだが、長く付き合うには危険な場所だった。そこでの生き残りを可能にする優れた慣習が部族制度であったが、今やアラブ人の文明化にブレーキをかけていると言う。部族は国家が成立する前の支配体制であり、家族以上のもので、血縁に基づいている。しかし、それが本物である場合も架空のものである場合もあった。

植民地から独立した国家において国家は部族制度を維持するための隠れ蓑だと著者は、いまいましそうに述べる。その国で支配しているのは社会主義や共和制、独裁制と言ったものではない。その時々の一つの部族なのだと言うのである。シリアでは1970年のクーデター以来、アサドの一族が国政を握っていて、サウジアラビアではサウードの一族が国の名にまで部族の名を付けてしまった。ヨルダンは「ヨルダン・ハシミテ王国」と言い、ムハンマドの血統といわれるハーシム (ハシュム) 家が握っている。アラブの独裁制ほど歴史の中で長く抵抗もされずに続いてきたものはない。その厚かましさはラテンアメリカやアフリカを上回っている。石油があるからだと著者は言う。『愛の裏側は闇』という作品で扱ってきたのはそのことだった。「アラブの部族とピラミッドに、時間の流れは関係ない (『愛の裏側は闇』)。 」

ラフィク・シャミ『 愛の裏側は闇 Ⅰ Ⅱ Ⅲ』

部族制は互助的な要素はあるだろうが、部族長にたいする絶対的な服従が要求され、たとえ不正なリーダーであっても、反対勢力になれば裏切り者と呼ばれる。批判や言論の自由は、この支配のヒエラルキーを転覆させかねない。したがって部族は独裁政治より民主政治を警戒すると言うのである。支配者自身に国家との一体感はなく、経済危機も富の浪費も、学校や健康、年金などの制度が整わず社会が苦しもうと気にならない。それは対岸の火事のように思われている。すべてが欠乏しようと独裁制だけは数十億の出費によって固められていると鰾膠 (にべ) もない。戦争になれば、実際には敗北しているのに滑稽なまでに口では勝ったと主張する。核で脅すしかない何処かの大国のようだ。「独裁者が生きているのはこの世ではなく、自分の頭の中だ(『愛の裏側は闇』)。」

ダマスカス市内 2018

部族にとって最も大切なのは部族の延命であって国の延命ではないらしい。それは至極有利な利益共同体であり、そんな組織の中では批判は許されず、不都合な真実は賄賂で覆い隠される。あらゆるレベルで腐敗が起こるのだ。そして、反対勢力のリーダーにもまた批判は許されないのである。批判や内紛は組織を弱めると考えられているからだという。

彼のシリアを中心としたアラブ国家に対する批判が、若い頃からのものであり、兵役が差し迫ったものとなった時、ドイツへの亡命は必然であったかもしれないのである。

夢の後先

ラフィク・シャミはシリア離れる前に二度同じ夢を見たと言う。嵐のような愛が最後に独裁社会のあらゆるタブーに打ち勝つと言うストーリーを満足に書き上げたが、突然一人の男が現れ、その紙をさして「これは消さなくちゃいけない。‥‥大統領のことを書いていると思われるだろうし、ひどい目にあうぞ。」彼は指示された箇所を消した。こんどはイスラム教の説教師とキリスト教の司教がやってきて「この色っぽい部分は消さなくちゃいけない、それに、一人の男が絶望して神の存在を疑う場面も。」その場所も消した。そしてアラブの風の服を着て手に鞭を持ち、それをビュンビュン振り回しながら、その老人はわめいた。「なんだってお前は部族を辱め評判を落とすようなことをするんだ。裏切り者め。俺の鞭をお見舞いしようか ?」彼は、部族に関する箇所をすべて消した。何人もの政党幹部や友人、13人のおじと9人の甥、8人の従姉妹、7人の義兄弟、3人の兄たちが来た。そして、彼は消しに消し、最後に残ったのは無だったのである。

ラフィク・シャミ 2005

1970年にダマスカス大学の理学部を卒業した。壁新聞が発禁になったのは、その在学中のことだった。兵役が迫り、失恋が背中を押した。翌年ドイツ留学するとともに亡命したのである。ドイツに来て、いっぺんに15の秘密警察と35人のおじやおばから解放されたという。ハイデルベルク大学で化学を学んだが、苦学だった。1979年に博士号を取得し、大きな製薬会社に勤めるようになる。会社で懸命に働きながらの創作活動は体に負担をかけ、医師に警告を受けるまでになった。会社を辞める時、骨の髄からバイエルン人で知的で経験豊かな上司は、「気違い沙汰とは思うけれど、もし、失敗したら、戻って来いよ。また、雇ってやるから」と声をかけてくれた。

異邦人としての彼は孤独と戦いながら、徐々に名声を得て行った。彼はこう述べる。「執筆は孤独を要求し、静かな場所に引き籠ることを求める。芸術家はある意味、非社交的でなければならない。そうすることで、後の人々に芸術作品を贈ることができるのだ。しかし、根底のところでは、作家は孤独ではない。一日二十四時間、自分の主人公たちといられるのだから(本書より)。」そう、僕は、作品を発表し始めの頃だけれど、東京の京橋のギャラリーで展覧会をした時、そのオーナーである金子多朔さんから「孤独に耐えられない者は作家にはなれない」といきなり言われて愕然としたことがある。孤独には耐えられるようになったが自分に笑いがなくなっていったと思う。シャミも自分からユーモアが失われていることに気づくようになった。これは、ドイツ文学の傾向に染まったからと言うだけではないのではないだろうか。しかし、彼には語るというもう一つの重要なテーマがあったことは忘れてはならない。

ラフィク・シャミ ノルドハウゼン市立図書館 2015

彼の仕事場には友人の書いてくれた古いアラビア語の箴言が掛かっているという。それは、こんな言葉だった。「忍耐とユーモアは、それがあればどんな砂漠でも横断できる二頭のラクダだ。」彼は孤独という砂漠を横断したのである。

ツバメのなかの一ピース

物語を書き始めようとすると、内面の世界があたかも凧かパラグライダ―のように空中に浮遊する大きな絵のようになるという。そして、最初の一行の言葉を書きだすとその大きな絵はパズルのピースのようにバラバラ崩れ落ちて、物語や小説の主人公たちと一体化していく。その一体化は、登場人物に限らないで自然や動物たちにも及ぶのだ。彼にとって物語を書くことは空中に舞い上がることだった。そのために、ただ、物語を書きたいがために故郷のダマスカスからドイツに来た。彼はこう述べている。

「どの落ち葉や海の波のなかにも、軽々と空中に舞い上がり、古巣に戻るために大陸の上を滑空するツバメのなかにも、ぼくという人間の一ピースが入っている(本書より)」と。

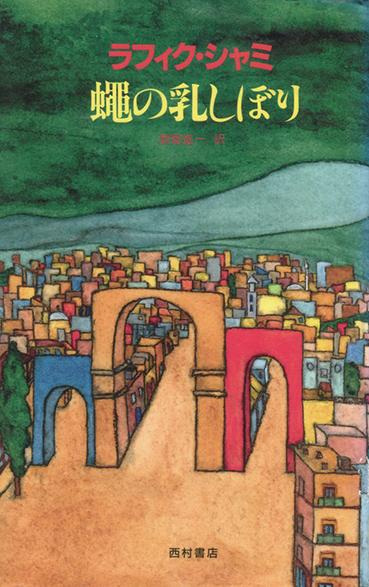

『 蠅の乳しぼり』

「神様がまだ祖母だったとき」「ケバブは文化なり」「ブクラ、未来の王様」他10篇が収載されている。「蠅の乳しぼり」は兵役検査からのがれるための作戦の一つだったが、はたして成功するのだろうか。

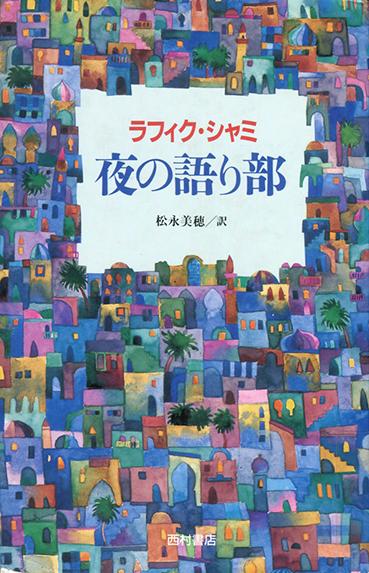

『 夜の語り部』

「言葉は繊細な魔法の花のようなもので、他の人の耳に入って初めて育つことができるのです(松永美穂 訳)。」

ある日、物語名人のサリムじいさんは、夜中、突然目覚めた。話を忘れそうになれば助け、最後の終着点まで安全に話を終えるように長年つきそってくれた〈話の妖精〉が、もう疲れたから引退すると言う。もう21の言葉しか発することができず、それを話してしまえば、お前の声は出なくなるという、しかし、7つの特別な贈り物が得られれば、自分の代わりに若い妖精が付き添ってくれるようになるだろうと言って、言葉を疎かにしてはいけないと諭すのだった。

夜ごとサリムの家に集う7人の友人たちは7つの贈り物について知恵を絞った。地理の教師だったメーディ、マクハ (茶房) の主人ユニス、床屋のムサ、移民のトゥーマ、元囚人で物売りのイサム、元大臣のファリス、錠前屋のアリは、思案の末、それぞれがサリムのために物語をすることになるのだった。

『マル―ラ村の物語』

マル―ラ村の祖母が亡くなって15年後の1984年、著者のシャミはニュルンベルクの本屋で自分の作品を朗読することになっていた。その会で聴衆の中の一人にシャミの祖父母の地マル―ラ村のアラム語について博士論文を書くと言う人に出会った。その論文には1930年代の村の生活や風俗習慣が書かれてあったが、さして興味のあるものでもなかった。しかし、最後の文献リストに村の物語や歴史、言葉について書かれた長いリストが掲載されていた。友人がハイデルベルク大学の図書館から関連の本を送ってくれ、その中の一冊に自分の知っている老人たちについて書かれている著作があった。ゼニ・ショーラという女性が二人のオリエント学者にマル―ラのはじまりについて語っていたのである。シャミは、作家魂を揺すぶられることになる。こうしてこの物語は書かれた。

『片手いっぱいの星』

児童文学として書かれた著作で、短い日記形式の体裁で書かれている。内容的には『愛の裏側は闇』を連想させるものだが、テイストは『蠅の乳しぼり』や『夜の語り部』などに近く、子供たち向けにソフトな日常の光景として描いている。毎日ラジオを聞くサリームじいさんが登場するし、恋人のナディアのこと、近所のワルデおばさんのコーヒー占いがよく当たること、観光客相手に買い物の手伝や宿の斡旋をしたりするアリが警察につかまったこと、マハムートたちと黒手団という秘密組織を作ったことなどがユーモアを交えて綴られるが、やがて、新聞記者をしていたハビーブさんと地下新聞を作り始めた頃、世情に暗雲が立ち込め始める。そして、サリームじいさんが亡くなった。

『 愛の裏側は闇 Ⅰ』

この作品では、部族社会の弊害がマーラ村を舞台にムシュターク家 (東方典礼カトリック教会信者) とシャヒーン家 (正教会信者) との確執に集約される形で展開されていく。その敵対する二つの家系に繋がるファリードとラナーという若者が恋に落ちることから物語が始まり、謎のサイード少佐殺人事件から、話は一挙に彼らの祖父たち、ジョルジュ・ムシュタークとユースフ・シャヒーンがいかにして出会い、不倶戴天の敵同士となって行ったかが語られる。祖父たちが亡くなり、その次の世代、つまり父母の代までの互いの呪われた復讐劇が続いていく。

全三巻の各章は数ページの比較的短いものが多くて304章あり、モザイクのような緊密さとペルシア絨毯のような煌びやかさをみせる。装丁もきれいな本である。

『 愛の裏側は闇 Ⅱ』

ダマスカスで少年時代を過ごし青年への過渡期となった主人公ムシュターク家のファリードは、父の里であるマ―ラ村で、その里の子たちと焚火をするのだが、その子たちの消火の仕方が悪かったためにムシュターク家にとって非常に重要な意味を持つ楡の木の半分が失われ、その責任を父親に詰られる。加えてシャヒーン家出身のラナーと駆け落ちしたが、警察に捕まってしまい、父親の逆鱗に触れ、ついに修道院学校に入学させられる羽目になった。2年間の厳しい修道院生活だったがブーロスといった仲間に助けられる。やがて、異母兄であるマッタも修道院にやって来るが、そこでの生活に馴染めず脱走を図り、折檻されて精神に異常をきたした。ファリードは、癲癇の発作が頻発するようになり、駆け付けた母親によって修道院学校の生活から抜け出すことができた。話は、故郷ダマスカスでラナーと再会し、幼馴染たちとの旧交があたためられ、ファリードが共産党の地下グループで活動するようになるまで語られる。

『 愛の裏側は闇 Ⅲ』

大学を卒業し、ファリードは教師となったが、正義感の強い彼は、イスラエルとの紛争地域へと左遷される。そこで過激派の教師たちと親交を持つが、結局彼自身は武器を持つことはなかった。ダマスカスにもどったファリードは、突然、秘密警察に逮捕され、辺境の拷問や暴行が横行する収容所に送られてしまう。そこで、ハンガーストライキを組織し、その所長であるジャラージを罷免に追い込んだ。海外のメディアがそのことを報じたからである。しかし、次の所長に就任したのは修道院学校で仲良くなったブーロスだったが、なんとムシュターク家の人間に父を射殺されたシャヒーン家の人間だったのである。この新たな所長であるサイードは、ファリードを時間をかけてなぶり殺そうとした。

一方、ラナーは母と弟の同意のもと、婚約させようとした軍人のラーミに強姦され、家族に無理やり彼と結婚させられてしまう。砂漠のサボテンと自分を形容するラナーは、やがて精神に異常をきたし、精神病院に入院することになる。

ファリードは、懇意になった衛兵の助けで家族に連絡をとった。父は、伝手を頼って秘密警察の所長に多額の賄賂を贈りファリードの釈放にこぎつける。精神病院の安定した環境の中で回復したラナーとファリードは、執拗に再逮捕を窺うサイードを出し抜いてドイツに亡命を果たした。最後は、第一巻の冒頭で紹介されたサイード少佐、つまり収容所の新たな所長でもあった人物の殺人事件について後日談が述べられ、円環は閉じられることになる。

多和田葉子『エクソフォニー』

エクソフォニーは母語の外に出た状態一般をさす言葉。第一部は世界中の各都市を訪れて、その街の言葉との出会いを描く。第二部は「ドイツ語の冒険」。多和田さんの文学論としても読める。

アーデルベルト・フォン・シャミッソー

『影をなくした男』

主人公ペーター・シュレミールは、ある金持ちの邸宅で絨毯やテントや馬までポケットから取り出す不思議な灰色の男に出会う。その屋敷からの帰りがけ、シュレミールは、灰色の男に「幸運の金袋」と引き換えに自分の影を渡してしまう。金持ちにはなったものの影のない卑屈な男としての生活を強いられた。最愛の人と巡り合った彼にその悪魔は、死後に魂を引き渡すと言う条件で影を返そうと持ちかける。ちょっと『ファウスト』的展開になるのだが、主人公は、恋も「幸運の金袋」何もかも投げ捨てる。しかし、魔法の七里靴を手に入れ、話は意外な方向へと展開していく。

ジョセフ・コンラッド『闇の奥』

船員だったジョセフ・コンラッドは、ブリュッセルの貿易会社にコネを頼って1890年コンゴ河の蒸気船の船長になった。しかし、翌年、病を得て帰国する。10年後、かれはその体験をもとに本書を執筆することになった。

小型帆船ネリー号の船長チャーリー・マーロウが、アフリカ奥地での体験を物語る形で話は進む。そこでは、象牙や生ゴムといった資源が文明化というお為ごかしのもとに収奪されていた。最奥地の出張所で原住民から神のように崇められ、管理人たちにも一目置かれるクルツという人物に出会うことになる。

コメント