ドナルド・キーン『能・文楽・歌舞伎』

だめだ。目の辺りがうるうるしてきた。涙が瞼の堤防を越えそうだ。あっ~っ、袂(たもと)に河原の石を詰めはじめた。身投げする気だ。しかし、両隣に坐っているおばさんたちは、いっこうに動ずる気配がない。ひょっとして鉄のハートなのか。大の男が一人だけ涙を流している場面はいただけないぞ‥‥なんとかしないと‥‥しかし、おォ~っ、助けがやって来た。関介だ‥‥よくぞ来た、よくぞ来た~~。

この十月 (2019年) 久しぶりに文楽を見た。生写朝顔話(しょううつしあさがおばなし)は、文化年間(19世紀初頭)、講釈師の司馬芝叟(しば しそう)が書いた長話(ながばなし)『蕣(あさがお)』が原作で、歌舞伎で上演されていたものを山田案山子が五段の時代物に翻案した人形浄瑠璃である。僕が、最初に義太夫節を聞いたのは『菅原伝授手習鑑』だったけれど、その時は義太夫節に違和感を感じたものの何か引っかかるものがあった。それが無かったなら、また見たいとは思わなかっただろう。こん度は何の障害もなくスッと入ってくる。太棹の三味の音が心をクスグル。すっかり嵌ってしまいました。

2019年文楽公演解説 生写朝顔話 他

「ヤア何、川が止まった。ハゝア悲しや」と張り詰めし力も落ちて伏し転び、前後不覚に泣きけるが、また起き上がって見えぬ目に、空を睨んで「天道様、エゝ聞こえませぬ 聞こえませぬ 聞こえませぬ 聞こえませぬ 聞こえませぬわいなあ。この年月の艱難辛苦も、どうぞ今一度その人に逢わしてたべとも片時も、祈らぬ間とてはないものを、今日に限ってこの大雨。川止めとは 川止めとは、エゝ何事ぞいの。‥‥焦がれ 焦がれたその人に、逢うても知らぬ盲目の、この目はいかなる悪業ぞや。夫の跡を恋ひ慕ひ、石になったる松浦潟、ひれふる山の悲しみも、身に比べては数ならず、三千世界を尋ねても、こんな因果がまたと世にあるべきかは。(生写朝顔話「大井川の段」床本)

儒学師範の駒澤了庵の甥である宮城阿曾次郎(儒学者・熊沢蕃山がモデル)、彼を慕う安芸国岸戸家の家老秋月弓之助の娘、深雪。親の決めた駒澤次郎左衛門(実は叔父の家督を継いだ阿曾次郎)との縁談話から家出し、阿曾次郎の後を追いながら人買いの手に落ち、そこから逃れてもなお、失明の憂き目に会う。それでも夫と心に決めた人の後を追い続けた朝顔こと深雪。

谷崎潤一郎(1886-1965)

谷崎潤一郎(1886-1965)が、関東大震災で東京を焼け出され、大阪に移って人形浄瑠璃に目覚めたことは『蓼喰う虫』などの作品で窺い知ることができる。淡路島まで人形浄瑠璃を見に行くほど熱くなるのだが、焼失前の文楽座で『法然上人恵月影(めぐみのつきかげ)』を観劇したのが契機だという。その数年前、谷崎は上海に旅行に出かけて、日本橋に住んでいた頃の30年も前の父母の面影を心に浮かべ、日本ではあらかた亡びてしまった懐かしいしきたりを思い出している。西洋崇拝から抜け出て日本回帰に向った時期だったのかもしれない。彼は、この『蓼喰う虫』の中でことさら芸の「型」について述べるのである。

谷崎は、『浄瑠璃人形の思ひ出』で『生写朝顔話』の阿波版である『朝顔日記』の序段「宇治の蛍狩り」の場面で深雪と阿曾次郎が屋形船の中でささやき交わす場面や「明石の船別れの段」で互いに名残を惜しむといった場面のお伽話的光景は俳優の舞台では演出できないと述べる。「浜松小屋」の段も取りあげて、深雪の母の死を乳母の浅香が知らせに深雪を訪ね当てた折りも折り、人買いとの血みどろの戦いになる場面をこう述べる。「二つの人形の顔と足とがカチカチ触れ合って割れそうになるほどの激しい立ち廻り。ああいう光景は生きた俳優同士の力闘ではとてもあれほどの真剣味は出ない」と書いている。人形にしか出せない演出を見出しているのだ。この『浄瑠璃人形の思ひ出』は、ドナルド・キーンの著書『文楽』に対するオマージュだったようだ。

今回の夜稿百話で、ご紹介する著作『能・文楽・歌舞伎』は、能、文楽については、内容豊かにまとめられているが、歌舞伎についての文章は他のものより短い。今回は『文楽』だけのご紹介となる。この『文楽』part1 浄瑠璃と山葵は泣きながら誉める――では、ドナルド・キーンの『文楽』を中心に、主に人形浄瑠璃での浄瑠璃の歴史と太夫の芸に関して、三味線のことも少し交えてご紹介し、最後は「型」の問題に踏み込む予定です。

著者 ドナルド・キーン

ドナルド・キーン(1922-2019) 2002

日本への永住を果たして亡くなったドナルド・キーンについては多くを紹介する必要はないと思う。1922年ニューヨーク生まれ。16歳でコロンビア大学文学部に入学したが、そのころ漢字に興味を持ち始める。ヨーロッパで猛威をふるう戦争に打ちひしがれていた時、アーサー・ウェイリーの翻訳した『源氏物語』に感動した。18歳の時だった。やがて、日本語を学び始めた。第二次大戦後、コロンビア大学に復帰し、後にハーヴァード大学に学んだ。ケンブリッジ大学でも学ぶと同時にその講師となった。そこでは、バートランド・ラッセルやウェイリーらと親交を持つ。1949年にコロンビア大学大学院東洋研究科の博士過程を修了したあと京都大学に学ぶ。1955年からコロンビア大学で教鞭を執った。同大学の名誉教授であられる。三島由紀夫や阿部公房らとも親交があり、朝日新聞の編集委員を務めるなど日本との関係は、極めて濃密だった。2011年に日本国籍を取得。2019年に心不全で亡くなっている。

浄瑠璃の黎明

人形浄瑠璃は、およそ300年ほどの歴史を持つと言われる。今日では「文楽」とも呼ばれるけれど、古くは「操り」「操り芝居」と呼ばれ、人形浄瑠璃の呼び名が一般化するのは明治以降のことである。上演する座がいくつかあった中で、この明治の初めに「文楽座」だけが残っていた時期があって「文楽」の名で呼ばれるようにもなった。物語る太夫、伴奏する三味線弾き、演ずる人形遣いの三業からなる演劇である。

この劇は「語りもの」の総称である浄瑠璃と人形操りを合わせた芝居ではあるが、本質的には「語り」が生命の芸術といわれる。15世紀に書かれた語りもの『浄瑠璃物語』の主人公浄瑠璃姫の名前からとられている。平家物語は節をつけて歌う偉大な語りものとして一世を風靡し、平曲という名で知られ、音楽的には天台系の声明から発したといわれている。この平家物語は後世に大きな影響を及ぼし、幸若舞や能、説経節といった芸能に盛んに取り入れられる。しかし、15世紀の半ばになると平家物語の文章をそのまま語ることに人気の翳りを見るようになり、同じ登場人物を廻る他の話が語りものとして創作されていった。とりわけ義経のような存在には人気があり、この『浄瑠璃物語』もそのような作品の一つとして創作される。話はこうである。

『浄瑠璃物語』

杉村治兵衛『牛若丸と浄瑠璃姫 鳳凰丸舟遊び』

江戸時代 18世紀 東京国立博物館

義経が東国に向う途中、三河の国で一人の美女と出会う。この姫が待女たちと管弦をしている所に義経は笛を合わせた。彼は、笛の美しさに惹かれた姫を口説いて一夜をともにする。義経が吹上の浦まで来ると奇妙な病に罹り生死をさまよう。すると、源氏の氏神である正八幡神が老僧姿で現れ都から人を呼んで看病させるという。そこで、義経は浄瑠璃姫の看護を願った。八幡神のお告げで事の次第を知った姫は、義経のもとにやって来る。海で斎戒沐浴し万の神に祈った。その時の涙が義経の口に入ると彼は蘇生し、十六人の山伏たちの加持によって本復する。姫との再会を約束して平家の滅亡を期し、旅立つという物語になっている。

1531年には盲目の法師がこの浄瑠璃姫の話を既に語っていたことが分かっていて、十六世紀の終わりには、浄瑠璃という名称が法師などがする語りものの総称となっていった。それほど流行っていたということだろう。1614年には後陽成院が『阿弥陀胸割(あみだのむねわり)』や能の高砂、賀茂などを傀儡子である戎舁(うびすかき)に演じさせた。『浄瑠璃物語』を人形芝居でするように発案したのはこの院であると言われている。

浄瑠璃は、能で切り捨てられてきた個性と個性の衝突とか、激しいアクションとか、英雄なら英雄ならではの際立った性格を逆に重視したため西欧の劇に近い脚本となって登場人物を小説風に細かく描写することが可能だった。浄瑠璃や仏教的な出自を持つ説経節は、このような劇的要素で民衆に訴えた。『阿弥陀胸割』は、初期の浄瑠璃の有名なものの一つである。これは『浄瑠璃物語』と異なり、最初から人形芝居の脚本として書かれた。

『阿弥陀胸割』

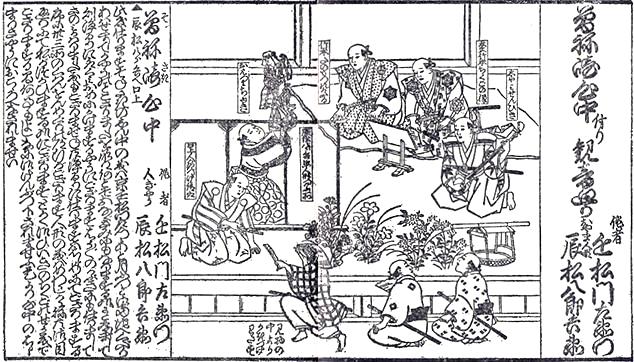

『阿弥陀胸割』 赤木文庫より転載

『阿弥陀胸割』 赤木文庫より転載

話は天竺に設定されていて、初期浄瑠璃の定石どおり六段からなる。悪魔を祓う剣や若さを取り戻させる松の木などの七つの宝を持つ長者夫婦、七歳の娘と五歳の息子を大切にしている。妻は、他の人は後生を気にかけて善行を積むが、私たちには永遠の若さがあって後生を考える必要はない。それなら悪行を積んでみましょうと夫に持ちかける。それからは寺を焼き、お布施を断り、悪事を重ねた。釈迦は二人を懲らしめようとするが、送り込んだ魔王たちは魔法の剣で追い払われる。そこで、地獄の鬼たちが呼び集められ、彼らは長者の剣を溶かし、召使いたちを殺し、夫婦は鉄を口から流しこまれて死ぬ。残された二人の子は乞食となって彷徨うのだが、両親の七回忌になっても供養できないことを悲しんで隣国に行って自分たちの身を売ろうとするが、売れない。お寺で一心に祈ると、阿弥陀仏が夢に買い手の金持ちが現われることを告げる。

『阿弥陀胸割』 赤木文庫より転載

『阿弥陀胸割』 赤木文庫より転載

その金持ちには原因の分からない病にかかった十二歳の一人息子がいて、医師によれば、この男のと同じ年の、同じ月、同じ日、同じ刻に生まれた女の子の生胆を食べさせなければ治らないという。十二歳の女の子が集められ、その中に例の姉が含まれていて、この条件にぴたりと当てはまった。金持ちの妻はその子を殺して胆を取ることを懼れた。姉は自分が死んだ後の弟が心配で泣き、金持ち夫婦もそれに同情して泣いた。姉は自分の両親のために寺を建立し、阿弥陀三尊を安置してもらい弟を大切にしてもらえることを条件に承諾する。兵士たちがやってきて約束通り姉の胆を取ろうとして躊躇するのだが、姉は兵士に指図して自分を殺させた。胆の効果は、てきめんで息子はすぐに快癒する。姉の死骸のある寺に行ってみると娘はなんと弟と手をとりあって眠っている。驚いたことに傍らの阿弥陀の胸が裂かれていて、おびただしい血が流れていた。皆、阿弥陀が姉の身代わりとなったことを知るのである。

『摂州合邦辻(せっしゅうがっぽうがつじ)』

実はこのような不思議譚は、後世繰り返し作られていて、近松の最初の成功作といわれる『出世景清』では景清の身代わりに彼が帰依する観音菩薩の首が切られることになる。生胆、生血の不思議譚は『摂州合邦辻(せっしゅうがっぽうがつじ)』や冒頭の『生写朝顔話』でも登場する。朝顔こと深雪の目のために駒澤次郎衛門こと阿曾次郎が与えた薬は甲子(きのえね)の年に生まれた男子の生血で飲まなければ効果がないとされている。嶋田の宿にある宿屋・戎(えびす)屋の主人徳衛門こそ、その甲子の年の男子で深雪の乳母浅香の父であり、深雪の父秋月には大変な恩義があった。それで、自らに刃をあてて生血を深雪にさし出すのである。こうして深雪は視力を回復して阿曾次郎の後を追う。ここでは、徳衛門が阿弥陀の役をしている。

謡から浄瑠璃へ

初期の浄瑠璃が人形芝居の脚本へと傾斜し始めた頃、人形芝居で浄瑠璃が語られる節は能の謡に近いものであった。人形芝居が宮中のような所で行われれば能のような形態に合わせることが必要とされた。浄瑠璃物語の十二段は、初期には六段に、次いで五段ものとなる。一段目は、ことの起こりで、例えば何かの悪事が描かれる。二段目はその悪に対する善の力が胎動しはじめ、三段目では登場人物の犠牲によって善の力が優位となり、四段目は善と悪との相克があって善が勝利する。五段目は最も短く、善の勝利が祝われるといった順序を踏む。この構成の根幹には能における序・破・急という要素があり、その影響は大きいといわれている。

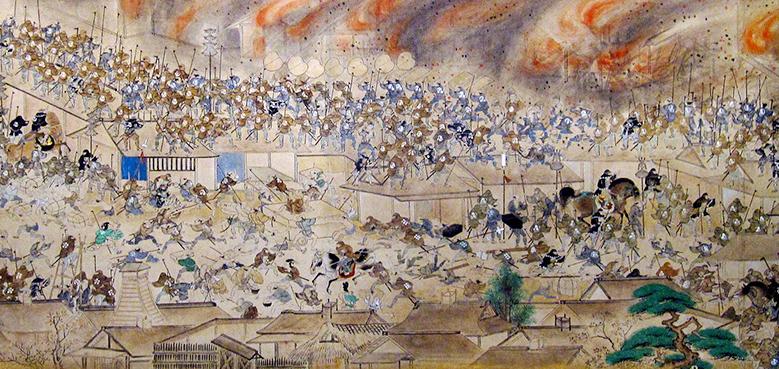

人形芝居の脚本が、それ自身のための進化を遂げていく中で、その語りを行う人、すなわち太夫の存在は極めて大きなものとなっていった。まず、挙げられるのは薩摩浄雲(1595-1672)で、坂田金時の子、金平(きんぴら)の語りで名を馳せた。きんぴらごぼうの金平だが、どうしてゴボウなのかよく分からない。ともあれ、鉄の棒を叩いて拍子を取ったと言われる。せっかく江戸に定着しかかっていた人形芝居だったが、明暦の大火で江戸が焼野原になると太夫たちの多くが上方に移り、大阪の地で人形芝居が発展していくこととなる。

明暦の大火 田代幸春『江戸火事図鑑』部分 1814年

宇治嘉太夫(うじかたゆう/1635-1711)は、宮中や公家から拝領する掾号を賜って加賀掾(かがのじょう)を名乗った人だが、芸論集『竹子集』の中で浄瑠璃の芸には手本となる先行芸はないと言いきっている。ただ、謡曲から派生したことを忘れてはいけないと言い、浄瑠璃は太夫の声だけで行うもので三味線を考慮する必要はないとも言う。声の出し方には、祝言、幽玄、恋慕、哀傷の四音あるとしていて、ここには修羅が欠けている。この人の語りは節配り細やかで、よはよはしく、たよたよしく、美しく語り出したので京都では評判が良かった。また、扇拍子でテンポの変化を三味線に伝えるようにと書いている。俗にいうタタキである。一方、井上播磨掾(1632?-1685?)は強い声で節回しもよく、言葉遣いもはっきりしていて、宇治嘉太夫と対照的だったようだ。その芸風は播磨風と呼ばれた。(倉田喜弘『文楽の歴史』)

大阪・天王寺村で生まれた五郎兵衛は、この播磨掾の流れを汲む近所の利兵衛に浄瑠璃を学び、後に京へ出て宇治嘉太夫の一座に入って、清水理太夫(きよみず りだゆう)の名で四条の芝居に出た。高低、声の良く出る、はっきりした言葉で、どんなに大入りでも声が通ったと言う。1684年西国への巡業を終わると道頓堀に竹本座の櫓を上げた。彼こそが竹本義太夫(1651-1714)だったのである。

竹本義太夫(1651-1714)『摂津名所図絵大成』

彼以前の浄瑠璃は古浄瑠璃と呼ばれるようになる。それまでの浄瑠璃を総合して新たなスタイルの浄瑠璃を創始したからだ。その後のスタンダードとなったこの浄瑠璃は義太夫節とも呼ばれる。人形芝居のための浄瑠璃の代名詞となり、歌舞伎でも使われることがある。竹本座の最初の出し物が近松門左衛門(1653-1725)の『世継曽我(よつぎそが)』であるが、1685年のことで、それが上演された時が本格的な人形浄瑠璃のはじまりとされている。ここからは、人形浄瑠璃を文楽と呼ばせていただきたい。蛇足ながら浄瑠璃は語りものの総称であるので、義太夫節の他に常磐津、清元、新内などがある。

日本のシェークスピア

近松門左衛門(1653-1725)

近松門左衛門の決定的な作品は『曽根崎心中』だった。それ以来、近松は歌舞伎にも脚本を書いていたのをやめて文楽にのみ書きはじめ、住まいも京から大阪に移した。もはや平家物語や太平記に登場する英雄や武勇談は、そこにはなく、超自然な幽霊や龍や狐といったアクションものとも異なっていた。それは世話物と呼ばれる。醤油屋の手代と遊女の心中という世間を騒がせた実話を描いたのである。

キーンは、文楽の歴史を通して写実主義に向かって不断の努力がなされてきたという。この頃、人形そのものにも改良が加えられ細かな動きが可能となった。1705年に上演された『用明天皇職人鑑』では、既に人形遣いが舞台に現われ、太夫も舞台の陰でなく観客の見える所で語っていた。誰にもお馴染みの郭(くるわ)言葉を話す芝居が書かれるようになった時、観衆は人形遣いや太夫が舞台に出て演じるという趣向を喜んでいたという。舞台上では実と虚が対立の度を深めていた。

霜釖曽根崎心中 天満屋おはつ・平野屋徳兵衛 歌川国貞 (1786–1865)

瀬川如皐 『牟芸古雅志』より 人形浄瑠璃『曾根崎心中』上演の様子

近松のもう一つの著名な心中ものは『心中天網島』である。篠田正浩監督の斬新な映画が思い出される。惜しくも2018年に亡くなった人間国宝の七世竹本住大夫さんが太夫をつとめた『心中天網島』「河庄の段」は見もの聞きものだった。近松ものは字余り、字足らずでやりにくいが、この段に出てくる孫右衛門は好きだとおっしゃる。やがて心中する紙屋治兵衛と遊女の小春を治兵衛の兄の孫右衛門が別れさせようとする場面。孫右衛門は、治兵衛が小春を思い切ったというので喜ぶものの、実は治兵衛の妻おさんからの手紙で小春がおさんへの義理立てに治兵衛にあいそつかしをさせようとしていたのだと知る。治兵衛の手前、「真実のないは女郎の常」と蔑み、そんな者と心中しようとは、「思いまわせば可笑しいやら不憫なやら」と高笑いで紛らわせようとするのだが、小春への感謝と憐憫の情がその笑いのなかに折り畳まれてく。ここは素晴らしい。

第七代 竹本住大夫

紙屋次兵衛 紀ノ国屋小春

虚と実の被膜

今の世は、理詰めで真実らしいものでなくてはならず、昔語りのようなものは受け入れられなくなっている。だから歌舞伎の役者も善人の男役である立役 (たちやく) の家老職が、本来の家老に似せるといったこともあるではないかという主張に、近松は、こう答えた。芸というものの真実のいきかたは実と虚とのうすい被膜の間にあるものなのだ。家老役が本当の家老の身振り、話し方を真似るといっても実際の家老は、立役のように顔に紅おしろいを塗ったりしないし、かといって、真の家老が顔を飾らないからと言って立役がムシャムシャとした髭をはやしたり、禿のまま舞台に出て芸をするなら慰みになるのだろうか (『日本演劇における写実性と非演劇性』) 。結局、本来のものに似るところがあり、同時に様式化されたところもあるものが心の慰みになるのであると。

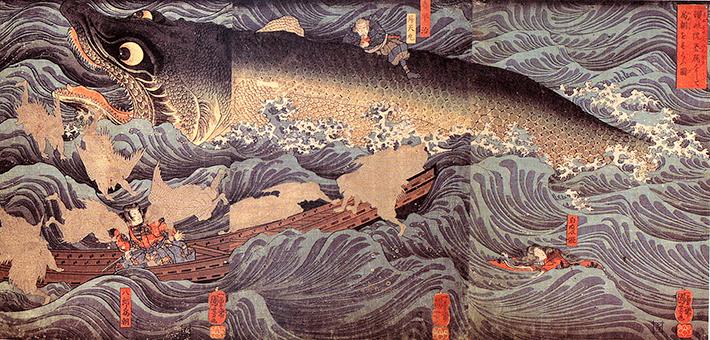

国性爺合戦 歌川国芳 (1797-1861) 部分 1846

国性爺合戦などの時代物における近松は、写実的な演劇では不可能な非現実性の追求の方に関心があった。それはスペクタクルであったのだ。一方、世話物、特に心中ものにおいて、主人公と女主人公との死出の旅路を語る時、近松の筆は比類ない美しさを発揮した。『曽根崎心中』のおはつ、徳兵衛の二人の道行は、様式美を極めている。巷のゴシップである心中は虚と実の中で妖しいまでの美しさに高められた。

しかし、近松が日本のシェークスピアと呼ばれようと、その作品は後に改悪されていったとキーンは言う。例えば『曽根崎心中』は昭和30年に改作されていて、それまで再演はなかったので新作とかわりなかった(『竹本住大夫 文楽のこころを語る』)。近松作品の世話物には、主君のために我が子を殺すと言うような法外な設定が無く、刺激に乏しいと思われたため、原文にない部分が書き加えられたり、誇張された文句が書き連ねられたりした。それに、彼の頃の人形は舞台下から操る現在のものより小さい一人遣いのそれだった。三人遣いの人形では動きが遅くなるために近松の台詞にあわせて操ると浄瑠璃が間のびするほかなく台詞はカットされた。

もっと悪いのは、人形の首(かしら)が、年齢や性別だけでなく善悪による性格分けで表現されるようになり、首そのもので善人の老人か、悪年増かが一目瞭然にされてしまったことだ。近松が登場人物に与えようとした個性を表わすには不向きになるのである。それ故に、例えば『菅原伝授手習鑑』の「寺子屋の段」で悪役風の松王丸が初めから主人の菅公に忠義だったといった思いがけない展開が逆に可能になった。キーンは、近松が意図したように、ある登場人物を完全に良い人間とも悪い人間ともつかないようにしておくことや、最後までその判断をさせないようにすることが不可能になり、後の改作では、そういう人物が完全な善玉か悪玉かに書き換えられているとしている。近松のいう虚と実の間の薄い被膜は分厚くなっていったのである。

『歌絵百番』1934年頃

女房役は時に指揮者となる

歌舞伎では、脚本は芝居の材料であって役者は舞台で即席にセリフが言えた。しかし、文楽では人形と三味線の伴奏は脚本と完全に一致しているために単に一音節それまでより長く引っ張るだけでも相当な変化となる場合もある。二世綱太夫が1822年に『艶容女舞衣(あですがたおんなまいぎぬ)』の「酒屋」で半兵衛がセリフを言っている時に咳を一つする箇所を付け加えた。これ以降、綱太夫を襲名したものは、それを伝統的に踏襲するようになる。人形遣い、三味線弾き、太夫という三者はきめ細かな共働をしているのであり、かつての宇治嘉太夫のように三味線を軽視してはいられないのである。

礒田湖龍斎 (1735–1790) 傾城、三味線を弾く 1785年頃

16世紀に三味線の原型である三線が琉球から伝わった。胴に蛇の皮が張られていて蛇皮線とも呼ばれたが、強くばちで打つと皮が破れやすかったため猫の皮にかえられて江戸初期には現在の三味線となった。珍しさもあって色々な伴奏に使われたと想像されるが、その高い打楽器に似た音が人形遣いが人形を操る際の拍子とりに最適であった。現在、人形浄瑠璃で使われる三味線は太棹(ふとざお)と呼ばれて音が大きく強いのが特徴である。

ここで、少し三味線の役割に触れておこう。文楽の脚本は太夫によって解釈され、それが三味線弾きに伝えられると、今度は三味線弾きが演出家となって指揮をとる局面がある。彼が合図をださないと太夫は語れず、人形遣いも登場できない。三味線の名手豊沢団平は、ある時、それを弾くと太夫がある叫び声を出す決まりになっている一連の音を立て続けに弾いたものだから、太夫が倒れてしまったことがある。その日の芝居では、それが必要と思ったからそうしたのであり、そんなことのできる三味線弾きは今日ではいないだろうとキーンは述べている。

娘義太夫の竹本京子と京枝

山本松谷(1870-1965) 『風俗画報』明治32年

指揮者でありながら、三味線弾きが太夫の女房役であることは確かで、まれに三味線弾きが観衆の注意を惹きつけることもあるけれど、あくまで伴奏役である。綱太夫は二十五年間(この著書『文楽』は1966年に刊行されている)、竹沢弥七の三味線で語ってきたが、綱太夫が語り始めると、その日の調子がどんなものか察知して、調子が良ければ思い切り語れるように、悪ければ、それを補うように、調子を変えて弾いたと言う。三味線弾きが掛け声を出すのも、太夫の調子が悪ければ助けになるし、良ければかえって邪魔になることもある。ちなみに文楽で作曲してきたのは三味線弾きたちで、ある部分では五・六人で演奏する華麗で快活な曲を作り、道行では当時の歌謡がアレンジされた。

余談になるけれど、三島由紀夫が、自作である歌舞伎用の『椿説弓張月(ちんせつゆみはりづき)』を文楽に改作しようとしていた途中で自決してしまった。歌舞伎用の浄瑠璃に曲をつけていたのは三味線弾きの人間国宝鶴澤燕三(つるざわ えんざ)だったという。三島は、その太棹の音を愛していた。(桐竹勘十郎『一日、一字学べば…』)。

『椿説弓張月』 歌川国芳(1798-1861)『讃岐院眷屬をして爲朝をすくふ圖』

文楽の相克

文楽は脚本に多くの文学上の傑作が書かれた唯一の人形芝居である。人形の仕組みや音楽においても発達を遂げ、写実主義的な傾向を強める一方で、観客には多くの要求が求められるようになるとキーンは指摘する。写実に一歩進むごとに、その反対の様式化に向って一歩進められた。それは文楽に携わる人間たちが、観衆を写実で食傷させる危険を心得ていたからであるという。脚本が文学的になるにつれ人形遣いのセリフを別の語り手がするようになり、近松のような日常生活に近い情景が設定されるようになると舞台裏にいた語り手は舞台に出て語るようになる。それは、人形が口を利いているといった幻覚を否定することであると共に脚本の言葉を尊重することにつながる。太夫が語る脚本の言葉も普通では使われない言葉遣いで書かれていることが多かったし、幕が上がると黒子が出てきて、いちいち太夫と三味線弾きを紹介する口上を述べるのもその関係であろう。

こういった、ある種写実に傾きながらそれを否定するような設定は、中世フランスの『薔薇物語』における寓意そのままを自らの名前としている登場人物たちを思い起こさせる。そのようなニュートラルな空間が、人形へと感情移入するためには必要ではなかったのだろうか。写実に徹した人形芝居は不気味なものとなったろう。確かに、今日でも文楽の観衆は、こういった芝居の統一感をわざと乱すような条件を克服しながら、義太夫語りと三味線弾きと人形・人形遣いをかわるがわるに見てそれを楽しむのであるとキーンは述べる。

『櫓のお七人形振り』

日本のパトスフォルメル(情念定型)

さて、この現実と非現実との均衡が、長い年月にわたって培われて来たことの結果であることは疑いない。人形遣いについては、次回 part2 で改めて取り上げるけれど、ここで人形の振りと型について触れておきたい。振りは人間が普通にする動作で、焦燥、絶望といった時の仕草、縫い物、演奏などでの日常の動作が様式化されたもので人間が普通にすることだから多数ある。これに対して人形に独特の線の美しさを表現させるのが型である。振りについて言えば、『艶容女舞衣(あですがたおんなまいぎぬ)』の「酒屋の段」では、半七の妻、お園が女を連れて家出した夫を思って独り言を繰り返しながら無意識に行燈(あんどん)の埃を払うというお園の性格を際立たせる振りがあり、別の振りでは半七を思って酒屋の入り口まで出てあちこち見回して片手を懐に入れ、悲嘆にくれて立ちつくすという美しい振りがある。

艶容女舞衣 お園

型は、それほど多くはない。人形は太夫が語る言葉一つ一つを表現するわけではないから、必ずしも脚本に忠実である必要はない。勿論、登場人物の性格を脚本から正確に解釈した上だが、人形の演技は一連の言葉の中心をなす部分に力点が置かれる。その中で視覚的に美しい表現をすることを求められる場面が多々ある。そこに型が使われるのである。舞台に文楽の独特の魅力が横溢しはじめるのはここなのである。先日見た『生写朝顔話』で深雪が帯振り乱し、嗚咽しながら天を仰げば、日本舞踊を思わせるような後姿が絵に描いたように表現される。日本のパトスフォルメル(情念定型)なのか。観客は、太夫の扇情的な声とこの人形の美しさに恍惚となる。これが文楽にしか出せない演出の秘密なのかもしれない。テレビドラマの『水戸黄門』のように定番とは知りながら、まんまと嵌るのである。それが、型の魅力なのだ。それは、まるで面影のように脳裏に焼き付いて増幅しはじめる。現実と非現実の被膜の上に文楽が乗っているなら、非現実を支えていた柱は、実はこの型であったのかもしれない。

文楽は、歌舞伎と同じく庶民のための芸であった。「お涙頂戴」は、勿論ある。僕は、けっしてこの「お涙頂戴」を蔑む気になれない。オジチャンもオバチャンも日頃の憂さを忘れて涙し、カタルシスしてきたのだから。しかし、昨今のオバチャンは鉄のハートなのではなかろうか。言っておくが、浄瑠璃と山葵(わさび)は泣きながら誉めるのである。

『日本人の美意識』

「日本人の美意識」「平安時代の女性的感性」「日本文学における個性と型」「日本演劇における写実性と非現実性」「日清戦争と日本文化」「一休頂相」「花子」「アーサー・ウエイレー」収載キーンの日本文化に対する感性の鋭さは、ハーンに匹敵すると思われ、同じように西欧的視点から日本文化を眺めることができる点においても貴重な書である。

日本の美意識の特長は以下に挙げる「暗示、または余情」「いびつさ、ないし不規則性」「簡潔」「ほろび易さ」といったものだが、「誇張」「豊穣」「持続性」といったものも無いわけではないとキーンは断っている。

●「暗示、または余情」

主語を省くことによる曖昧さが生じ、ある程度の事実や経験を曖昧にすることによって暗示や余情が保たれる。藤原公任の言う「言葉たへにしてあまりの心さへある」歌が貴ばれた。この暗示を徹底させたものが藤原俊成の「幽玄」である。この幽玄はポーの言う「曖昧で、またそれゆえに霊的な効果をかもし出す暗示的な不明確さ」に通じるという。ポーと幽玄が繋がるのだ。モノクロームの世界への嗜好を強めるのは禅の影響と言ってよいかもしれない。また、能は暗示の美学を徹底した。散り萎れた庭や咲き出ようとする花こそに見所があるとすると美学はクライマックスを避ける。

●「いびつさ、ないし不規則性」

クライマックスの否定は「完璧性」の否定でもある。それは均整と規則性の回避を意味した。事の整いたるは悪しき様であり、為し残しがあることの方が面白いし、それが何かに繋がっていくという感覚がある。茶碗はひょうげものが良く、重心のズレが面白い。システィナ礼拝堂の天上画より、一冊の本のうえにこぼれた数滴のインクが人を夢中にさせるというイギリスの批評家もいた。竜安寺の石庭に関して言われたことだ。

●簡潔」

一番無駄のない効果を達成させるという手法は、いきおい簡潔さをもたらした。竜安寺、天竜寺、西芳寺の庭は、そのような例である。自然の素材を生かしきり、着色を廃した建築物の厳しい簡素さは禅僧が選んだものだが、非中国的でもある。それは茶の湯にも言えることだった。唐物の贅沢な茶器を拒む利休の「さび」である。食卓にも天然自然の味がもたらされ、新鮮な野菜と魚の自然そのままの味である。

●「ほろび易さ」

単純さと天然自然を好む資質の彼方にあるものは、おそらく「ほろび易さ」だという。和歌をはじめとする歌の主題には美と愛の儚さが多く取り上げられる。恒久的な石の建築物は造られなかったにも拘らず世界最古の建物のいくつかは日本にある。「定めなさ」は日本の美を生み出す必要条件の一つだった。桜の潔さを愛で、金継ぎに滅びの美しさを見た。古さの中に醸成される渋さにも通じるのである。それは女性的な感性と共振し平安の女性文学の発展をみたという。

『ドナルド・キーン自伝』

‥‥1943年、海軍語学校を卒業し、キーンは真珠湾へ派遣され、押収された日本語の文書を翻訳する部署についた。翻訳するものは大抵、つまらない報告書のたぐいだったが、日本人兵士の日記には、感動的なものがあり、戦争が終わったら、この日記を家族に届けてほしいと最後に英語で書いてあるものもあった。ハワイから転属になったのはアリューシャン列島の極寒のアッツ島で、この時、初めて死体を見た。5月28日、バンザイ突撃で日本軍は玉砕したが、理解不能な出来事だった。

アメリカ軍のアッツ島上陸

その後、近くのエイダック (アダック) 島やキスカ島で捕虜の尋問や押収文書の翻訳などの任務に就く。その後、ハワイに帰った。ハワイではホノルルの翻訳局で翻訳をする一方、休日にはハワイ大学で日本語を学び『源氏物語』を読んだが、一行読むのにも1時間かかったという。やがて沖縄へと向かった。沖縄上陸前、自分の乗った船団中最大の輸送船に向かって神風特攻隊の飛行機が突っ込んで来る。デッキにいた自分は動顛して身動できなかった。しかし、その機は隣の船のマストにぶつかり水中に突っ込んだのだ。1945年4月1日に沖縄上陸は始まる。洞窟を探し回っては、誰か隠れていないか呼びかけを行っていった。千人の捕虜を載せた船で沖縄を立ち、ハワイへ戻ると広島への原子爆弾のことを聞いた。

グアムを出発し、チンタオへ向かう。終戦後、中国に派遣されたのである。その地の腐敗の匂いが鼻につき始めると上海から日本に向かった。原隊復帰の命令は無視して東京に向かう。親しかった日本人捕虜の家族を訪ねたが戦後の混乱の中で行き会えない。日光を訪れたがあまり感心しなかった。横須賀からハワイへと帰還するが、途中朝日を浴びてピンク色に輝く富士を見た。その山は徐々に色を変え、涙が出そうになった。その富士を見るのは8年後のことになる。‥‥

ケンブリッジで学ぶことになりイギリスに渡った。そこで『源氏物語』を翻訳した憧れの人、アーサー・ウェイリーに出会う。5年後、日本で学べる奨学金がおりた。やがて三島由紀夫や阿部公房、大江健三郎らと親しくなっていく。三島の近代能『班女』を英訳したのキーンだった‥‥‥

谷崎潤一郎全集 第24巻

中央公論社

『癲癇老人日記』『台所太平記』『雪後庵夜話』雑纂に「人形芝居の思い出」他 収載

「人形芝居の思い出」

文楽を見るようになったのは17~20歳の頃だった。昔、北京に住んでいた時、京劇は見るものではなく、聞くものだと中国人に言われ、文楽も見るものではなく聞くものだと大阪人に言われた。「お俊伝兵衛」の猿廻しの幕切れで、伝兵衛が猿を背負って幕になる場面や義経千本桜の狐忠信の御殿の場面、ああいった童話的で哀れな光景やお俊の兄の与次郎が寝る前に路傍で放尿するシーンなど人形ならではの可笑しみや滑稽さがある。残忍さとおどけが妙に混ざり合い一層恐怖感を増す猥雑な面白みが文楽にはあった。キーン氏の文楽論は文楽の歴史、現在の文楽に至る過程にある地方人形、浄瑠璃、三味線、人形とその類型など詳細であり、日本人でさえ及ばない内容となっている。それを欧米に紹介してくれている労にたいして深く感謝すると谷崎は書いている。

倉田喜弘『文楽の歴史』

1690年代には人形の手が動かせるようになる。1727年には目や口を開けたり閉じたり出来るようになり、指を動かすことも可能になる。1733年には指の第一関節だけが別に操作できるようになった。1734年には三人の人形遣いが一体の人形を操る方法が生まれ、文楽以外では見ることのできない微妙な動きを表現できる端緒となった。人形の頭・顔と胴、右手を動かす主(おも)遣い、左手を動かす左手遣い、足を動かす足遣いである。

竹本住大夫『人間、やっぱり情でんなぁ』

人間国宝の七世竹本住大夫さんの引退を契機になされたインタヴューを纏めた著作。興味深い箇所をいくつか拾ってみる。

●デューンと鳴る太棹の三味線の音を真ん中にしてそれより高い音かあるいは、低い音で太夫は歌い出さなければならない、細棹と合わせる長唄では三味線と同じ高さで歌い出す。

●文楽には演出家はいない。相手に気を使っているようでは切っ先が鈍って勝負にならない。三業、それぞれ勝手にやっていても、どこかでピタリと合うのが商売である。

●大夫は、腹から声を出したり、体の色々な部分から声を出す。眉間から声を出せたら楽で、のどの裏から鼻の裏へ声を持っきて、鼻に抜いていく。それができると自然と女の色気も出せるようになる。これは、裏声とは異なる。

●人形は動かすより、じっとしている方が数倍しんどい。かなりの重量があるからだ。しかし、人形遣いの体を自然に動き出させるような浄瑠璃もある。

●文楽には家元制度はなく、「家の芸」というものもない、染大夫風とか春大夫風といった「風」はファンから付けられるもので本人が言いだしたりはしない。好きな演目は有っても得意なものはない。「これで、ええ」という境地になることがないからだ。

●浄瑠璃には「ことば」、「地 (じ) 色合い」「色」の三つがある。「ことば」はセリフであり、「地」は情景描写、道行や舞踏的な場面で音曲でもりあげる場面、「色」は言葉と地の中間にあたる。「言葉」を語るのが最も難しく、語り分けられないと人形の頭と合わず、お客さんにどんな話か分からなくなる。

●大夫はあれほどの多くの言葉を口に出していながら「間」で一番多くを語っている。何も言っていない、息を詰めている時間である。この時、情を込める。大夫は文章と文章の間を語るのである。

●芸は身の内から自然と出てくる、そこに「情」、つまり語る人間の心をのせる。理屈ばかりでもいかんし、理屈に合わない浄瑠璃でもいけない。結局、素直にやることだが、基本に忠実に、基本に素直にやって、最後は人間性――これに尽きます。

ちなみに、職分の時は、太夫と表記し、人名に付ける時は大夫とするのが決まりである。これは文楽の大夫を歌舞伎の太夫と区別するためだそうだ。

桐竹勘十郎『一日に一字学べば…』

「一日に一字学べば…」は『菅原伝授手習鑑』の「寺入りの段」にある台詞。

文楽の人形遣いとは、いったい、どのような仕事なのか。部外者には測り知ることができない人形操りの修行とはどのようなものなのか。非常に興味深い内容が書かれている。詳しくは「part2 文楽人形の道行」でご紹介します。

熊沢 蕃山(1619-1691)江戸時代初期の陽明学者

熊沢藩山は京都に生まれる。陽明学者の中江藤樹に学んだ。岡山藩に出仕後、京都に私塾を開き、豊後の国岡藩で土木指導を行った。京都追放後、明石藩お預けとなり、山・川・森林を治める国土経営の思想を培った。その後も下総国にお預けとなったが治山治水の技術は歓迎されている。当時の国粋的な儒学に対して、中国は中国、日本は日本という比較文化論的な水土論は正当なものだったが、当時の朱子学者たちから有害とされた。

アーサー・ウェイーリー(1889-1966) レイ・ストレーチー 画 1925-1937

『源氏物語』を英訳したのはアーサー・ウェイリーだった。「日本の傑作‥‥驚嘆すべき美しさ‥‥この中に忘れ去られた一文明がありありと蘇る‥‥その完成度を凌駕するのはただ西洋の作家の中でも最大の作家のみであろう‥‥」と「タイムズ」の文芸付録は書評を書いた。また、その訳業はどのようなものであったのか、「イヴ二ング・スタンダード」紙は「美しさという点でも真実らしさという点でもただただ驚くばかり‥‥感情においても技法においても、極めてモダンである‥‥昨日書かれた作品だと言ってもおかしくない‥‥」。このようにして『源氏物語』は一朝にして西洋文芸の檜舞台に駆けあがることになるのである。

篠田正浩監督(1931-)1964

篠田正浩が監督した映画『心中天網島』は、篠田、富岡妙子、武満徹の三人による脚本で、極めて斬新で印象的なシーンに彩られていた。紙屋の治兵衛を片岡吉右衛門、紀伊国屋の遊女小春と治兵衛の妻おさんの二役を岩下志麻が演じた。

コメント