ヴィレム・フルッサー『テクノコードの誕生』

対話型AIチャットGPTが世界を変える? AI先生との会話で何でも答えてもらえる。Bingも対話型検索エンジンを搭載した‥‥おおっ! 一世を風靡しそうな感じです。しかし、人間の仕事が奪われる、ネットへの必要な投稿が減少する、組織的な世論操作が行われる‥‥などなど不安もある。

この対話型AIが注目される中、便利なことは確かなようだが問題は、かなり大きいらしい。ドイツの哲学者でメディア理論の先駆者の一人でもあるノルベルト・ボルツは、システムが、ある規模を超えると、それを規制するためには同規模のシステムが必要なことは数学的に明らかなのであるという。ネットの母であるインターネットは万民に幸せをもたらすものではなく、純粋に技術的な理由から政治・経済にアナーキーな問題をもたらすと言うのである。インターネットは、検閲をノイズと受けとめ迂回路を探し始めるからだ(『意味に飢える社会』)。

そんなこんなで問題含みのメディアの進化なのだけれど、今回は、メディア研究者に多大な影響を及ぼしたチェコ生まれの哲学・メディア研究者ヴィレム・フルッサーを取り上げたい。本書は1970年代半ばに執筆されたものだが、その先見性には目を見張るものがある。兼好法師ではないけれど「先達はあらまほし」というわけです。フルッサーは、人間とは世界から疎外された生物であり、失われた世界との接触をコードに整除された記号によって回復しようと試みるという。人間は何故、疎外されていったのか、コードとは何か、画像やテクストに代わるテクノ画像とは何かが問われます。

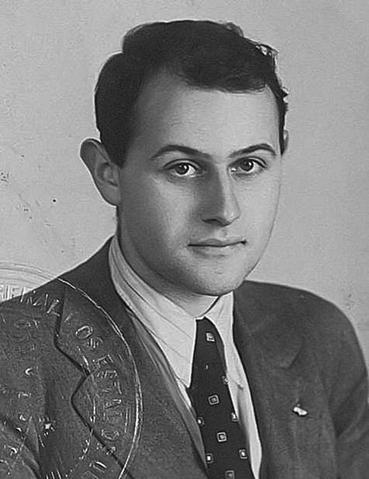

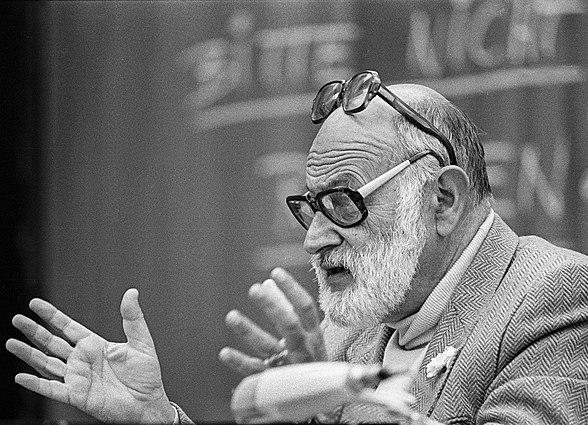

著者 ヴィレム・フルッサー

ヴィレム・フルッサー(1920-1991)

ヴィレム・フルッサーは、1920年に当時のチェコスロバキアのプラハに生まれたユダヤ人である。父は数学や哲学の学者だった。カレル大学で法学と哲学を学び始めるが、1939年に妻エーディットと共にロンドンに逃れ、翌年にはブラジルに移住した。ラジオやトランジスタの会社で働き始める。フルッサーの父母や家族はナチスの強制収容所で亡くなっている。1960年から『ブラジル哲学雑誌』の発行を手掛け、サンパウロ大学哲学講師や映像学院などの講師として教鞭を執り、サンパウロ・ビエンナーレなどの文化イヴェントにも協力するようになった。メディアとの関係が窺われるところだが、彼の視野を広げることにもなっただろう。

1963年にサンパウロ大学の正教授となったが、軍事政権下にあった1970年の大学改革で、哲学講師は全員解雇されるという憂き目にあう。1972年に渡欧、イタリアなどに滞在の後、1981年から南フランスのロビヨンに定住してメディア論の執筆を行うようになった。1991年、公演のために故郷のプラハを訪れる途中、交通事故で亡くなっている。著書に『写真の哲学のために テクノロジーとヴィジュアルカルチャー』、『サブジェクトからプロジェクトへ』、本書『テクノコードの誕生』、『デザインの小さな哲学』がある。

プログラミング化されるコミュニケーション

大衆文化は大衆的人間のためにつくられるものでもなければ、まして大衆が認めた組織によってつくられるものでもない。大衆的人間がマスメディアによって、大衆文化を消費するものとして生み出されるという。これは、さほど新しい見解ではないが、次に述べられていることは意味深長だ。

「コミュニケーション学の立場から、次のように答えることができる。大衆文化は誰の〈ため〉にもならない。すべての人間が大衆化され、〈上に〉立つ者は誰もいないからだ。われわれは全て、大衆化に向けてプログラミングされているからだ。大衆化は高度に自己運動的になっている。それは、ひとりでに進んでいく。我々は、狂気になろうとおもわないかぎり、それについていくしかない。大衆化が自己運動的になったのは、その情報の伝達に使われるコードのおかげである (本書より)。」

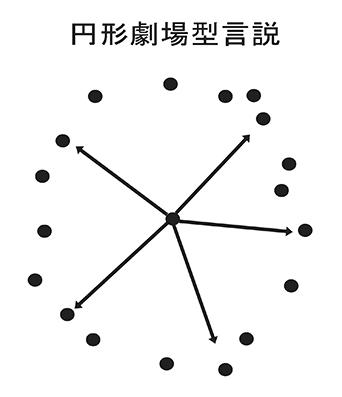

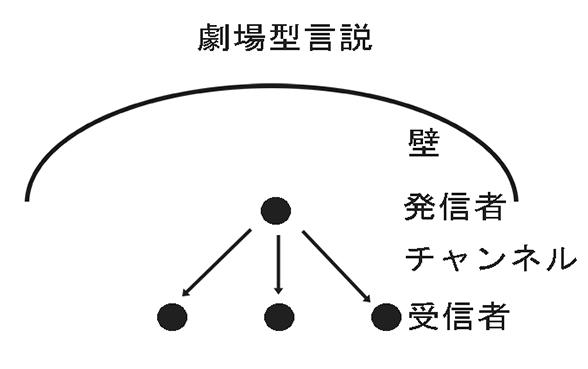

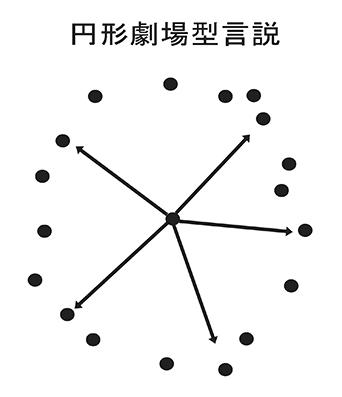

コミュニケーション革命が起こる前から円形劇場型言説 (巻末付録を参照) によるマスメディア化へのプログラムは随所に見られた。このプログラムで特に悪質なのは戦争プロパガンダである。人間は、自分自身の破滅を冒すようにプログラミングされる。

コードとは

〈記号/シンボル〉とは、どんな現象でもよいけれど、なんらかの了解によって別の現象を指すものとされる現象であり、これに対して〈コード〉とは記号の操作を整除するシステムだと定義される。つまり、〈記号/シンボル〉とは置き換えること、コードは、その意味を巡るシステムということになる。色々な記号から成るコード、例えばストーンサークル、話し言葉、テクスト、描かれた絵、図像は、世界を対象化し人間と世界の間を隔てると同時に世界に〈意味を与え〉、人間同士を結び付ける。

コードは、様々な記号の織物である。モザイクのような点々、絵画のような平面、織物のような被膜、建築のような立体、音楽のように時間に関わり、舞踏・映画・演劇・交通信号といったように極めて複雑な様相を呈するようになる。このようなコードを文化人類学者がするように一まとめにしてカタログ化することは、本書の目的ではないと著者は言う。その目的は、現在の危機の中で出口を見出そうとすることなのだと言うのである。

線形的テクスト・アルファベットの破産

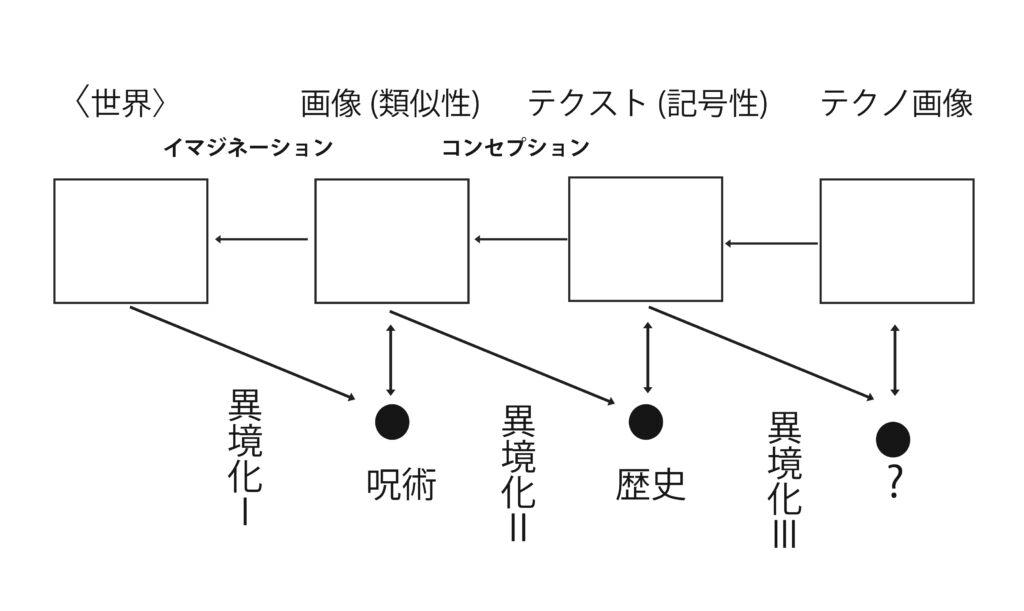

かつて、メディアとしての画像は衰退しはじめ、徐々にではあるがテクストが発達した。イメージ的な世界への信仰が失われ始めたのである。意味を支えたものが揺らぎ始めると自分の生が無意味になろうとする事態となり、新たな意味が必要になる。テクストの線形コードは、画像を説明し、呪術を解き明かし、祭儀を語り説くようになった。

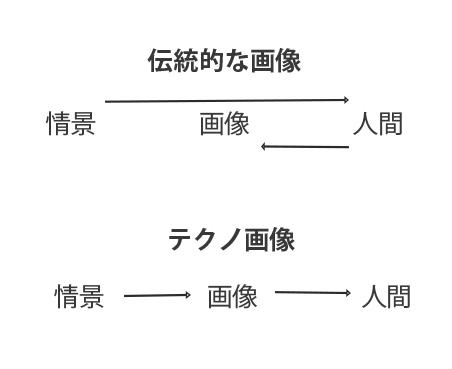

しかし、19世紀の中葉にはコード化された世界の有効性に対する信仰が、やはり失われはじめ、テクストから何かを思い描くことが困難になり、世界の解読をも困難になり始める。科学のテクストを使った世界像では、世界観を得ることができなくなりはじめた。数による思考では世界と人間は点状で、分解・組み立て可能となり、システム解析及びその合成とに切り替わる (『サブジェクトからプロジェクトへ』)。同時にテクストへの批判によって、それへの信仰が失われる。テクストが再び何かを思い描けるものにできるような [新種の] 画像が必要となったのである。こうしたなかで写真と映画が生み出される。マクルーハンの言うように20世紀に新たなメディアの進展がもたらされるのだ。その後の発展はご存じの通りと思う。

20世紀の初頭からテクノ画像がテクストに代わり、西洋文化を支配し始め、第二次大戦後、テクノ画像が円形劇場型言説 (巻末参照) に奉仕するようになるとテクストがインフレする一方で、もはや〈思い描くのに役立たない〉ものとなって、その価値は減少していく一方となる。コード化された世界をもはや支えきれなくなるのである。しかし、新たなテクノ画像によるコードは稀に見るほど危険だとフルッサーは言う。それは、自己の本質を明らかにしないままプログラミングするからである。その渡すべき橋は、現実と結びつけるのではなく不透明な壁として私たちを脅かすという。

私たちは画像を信じるようにプログラムされているため、画像が媒介物ではなく捨象であり、我々が世界に向けて投射したものであるのに、世界が我々に向けて投射したかのように思ってしまう。〈現実の〉世界と〈イメージの〉世界を区別できない。既にヴァーチャル・リアリティの素地はあった。イマジネーションは、世界から画像を引き出すことが出来、同時に画像から世界を想像させる力であり、同時に情報をスキャンし解読する機能でもある。

呪術世界では時間は循環する。日が昇り日は沈み、種蒔と収穫は毎年繰り返される。全体性の中で様々の要素を一緒に把握し、旋回する時間の中で現実を体験する。そこは、聖性と畏怖が交錯するヌミノースな世界だった。画像は呪術的な聖性を失い、世界にとって不透明になり、ただ画像として崇拝されてイマジネーションの機能が尽き果てるという。

自分と画像との世界の断絶を埋めるべく登場したテクストは、新たな視点として歴史とそれに関わる意識を育てた。本書ではアルファベットによるテクストを念頭に置いていて、象形文字などの別の歴史を持つ言葉とは区別しているが、現在では同等に考えてもよいのではないかと僕は思っている。呪術の歴史をアルファベットの原形がつくられた紀元前千五百年まで、歴史世界は紀元後千九百年までとおおよそ考えられる。テクノ画像がどのような世界をもたらすかは予測できない。テクストが覆い隠した [伝統的] 画像へと、思い描く力=表象力の世界へ立ち返るのだろうか? 悲しいかな、私たちは、思い描く前に概念によって把握しなければならないようにプログラミングされてしまっている。

上図 マネッセ写本 14世紀

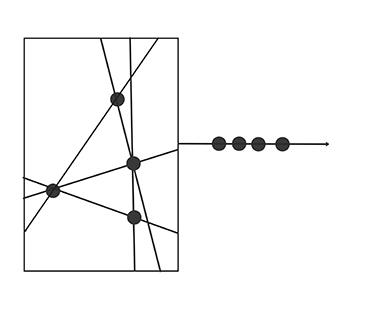

上図は中世の詩集を集めたマッセン写本の中の1ページである。概観して大人と子供、馬 (2頭) と木という4つの要素が下図の左側のように関係しあっている。しかし、これをテクスト化しようと思えば、何処から始めようと4つの要素を右側のように線形化して記述する他ない。勿論、いくらでも言葉で詳しく陳述することはできるだろう。しかし、複雑な関係性を一挙に把握できないのである。この迫力の喪失をフルッサーは神聖性の喪失と呼んでいる。線形コードは二次元の画像コードより意味の貧しいものになるという。勿論、解読できればの話なのだが。

概念化による把握とは、このように画像を分解して小石や米粒のような要素にバラして、それらのビットを合成・共時化することなのだ。デカルトの言うように小さな部分に分け、単純なものから複雑なものへという数学的な手順が援用される。すると、時間は取り戻せない一回性のものと感じられるようになる。ヴィトゲンシュタインではないが、テクストが自己撞着するとか同語反復になるということが明らかにされる。言葉への信頼性が揺らいだ。テクストがインフレーションしていくにつれて本によって世界を認識するのではなく、逆に本が世界だと認識されるようになると、テクストは世界を認識する媒介ではなくなり、世界との壁になりはじめたとフルッサーは考える。

映画の時間とテレビの脱政治化

ちなみに、映画は編集によって時間の前後は入れ替えられ、線形的な時間が錯覚であることを示す。それが映画のコードの本質であり、そこでの歴史的な意識レベルは否定されるのである。映画にはポストヒストリーのメンタリティーがある。映画のようなテクノ画像は多視点なのであり、かつての遠近法のような超越的な視点はない。

テレビを見るアメリカの家庭 1958

テレビでは、皆、受像機を囲んで半円形に座り画像を見、音声を聞く、しかし、受像機は劇場型言説 (巻末参照) にみられるような教室での教師のような立場にない。その半円形は、居間にいる人々には見えない巨大な円周の極微小な一部に過ぎないのである。いまでは、双方向的にしようと試みられている向きもある。ともあれ、受信者は、受像機により公的な空間と結びつき、政治化されたように思うが、テレビでは公的なものが私的なもののうちに立ち入っているに過ぎない。公人との対話は遮断されており、受信者は徹底的に消費的・受動的立場に置かれ、脱政治化される。〈世界との結びつき〉という見せかけのもと、受信者は孤立化させられるのである。

本書より

こうした映画やテレビをはじめとするテクノ画像が、人間を別の世界へと落とし込んでいった。それは、第三の異境化と呼ばれることは先に図示した。

テクノ画像の落とし穴

現在の私たちは画像としても概念としても思い描けない世界にいて、コード化された世界によって媒介されるのではなく、遮断される世界に生きているという。ひたすら異境化Ⅲの右下の世界へ落ち込んでいくというのである。

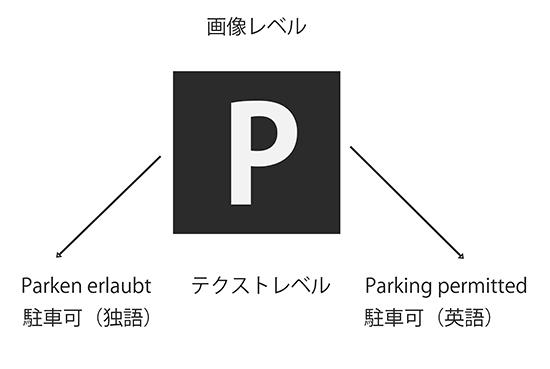

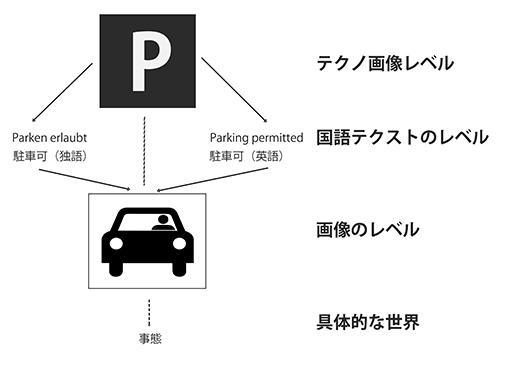

画像には二種類ある。人間の描く伝統的な画像と装置が描くテクノ画像である。伝統的な画像は情景を見る人間の見方を写し取り、テクノ画像は、情景という客体により生み出される。前者は〈記号的/シンボリカル〉で、登場する要素の意味を習得する必要があり、後者は〈反映的〉で習得の必要がない。テクノ画像は、画像一般の下位概念となる。化学記号のような表意文字、例えばH2Oは、waterや水という言葉の翻訳としてある。しかし、![]() という記号は、革命的に新しい。これが属するコードはアルファベットを滅ぼすだろうと言う。

という記号は、革命的に新しい。これが属するコードはアルファベットを滅ぼすだろうと言う。![]() ではテクストレベルが棚上げされているからだ。

ではテクストレベルが棚上げされているからだ。

テクノ画像 ![]() は表意文字のように駐車中の車に意味を与えていると考えるのは誤りだという。これはテクストの画像であり、画像に意味を与えるテクストに意味を与えているのだというのである。それは、多様な国語も不要にする。これは、テクノ画像の最も単純なものの例である。

は表意文字のように駐車中の車に意味を与えていると考えるのは誤りだという。これはテクストの画像であり、画像に意味を与えるテクストに意味を与えているのだというのである。それは、多様な国語も不要にする。これは、テクノ画像の最も単純なものの例である。

マグリットだって絵に描いたパイプはパイプではないことを示したが喫煙所のマークは煙の出るタバコではなく、タバコの吸える場所を示している。色々な記号や規則が氾濫状態になっている現在、直接のテクストから一歩引き下がらなければ意味に到達できないのである。フルッサーは、こう反問する。「我々は誰でも、こうした図の助けを借りずとも、コード化された世界をほとんど絶え間なしに読んでいるのではないか? この世界は我々に情報を与えるために、たえず四方八方から迫ってくるのだから‥‥」と。

テクノ画像には意味の解読を要求するものとそうでないものがある。科学者たち、いわばエリートたち専門家である医師は、その意味を知るためにレントゲン写真を撮影する。しかし、大衆的テクノ画像では、コードの意味を間違って読むことによって大衆は騙されるという。赤信号はブレーキを踏みなさい、ポスターを見て買い物をするときには、これを買いなさいという命令/勧誘を受け取る。これはコードの基礎にある〈規則の解読〉という真の解読ではないという。我々は、無意識にそうした機能に加担するのであって、それは一種の詐欺のように感じないかとフルッサーは言うのである。

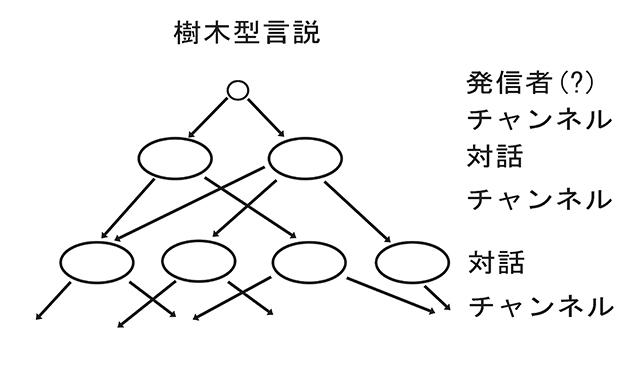

情報は、無意識的に我々をプログラミングする。建物の正面を飾る種々の多彩なデザイン、目まぐるしく変わるファッション、保存食品や雑誌、ポスターやテレビ、ネットの画像、それらの表面は我々をプログラミングするための情報の担い手となっているというのが本書の主訴と言っていい。それは、巨大な中継者であって、線形コードをテクノコードへと歴史をポストヒストリーへと変換する。それらは、人間にとっての世界をバラバラにし、その一体性を喪失させる。歴史は、科学技術の樹木型言説 (巻末参照) のテクストからテレビや映画産業広告やグラフ雑誌の円形劇場型言説へと、つまり装置とオペレーターの複合体へと流れ込む。増々、多くの人間がこの装置に飲み込まれ、全人類がオペレーターとして機能するようになるのである。

概念に意味を与える画像

そうして、われわれは無意味なテクノ画像の無反応な壁に囲まれて生きるか、テクノ画像から世界への橋を架けるかのいずれかだが、ここから、逃れるための方法は、一つしかないとフルッサーは言う。天文学者が星の画像から、自分の見ているものを解読するようにテクノ画像を解読し、テクストとテクノ画像の関係を見抜くことだというのである。その能力とは、「意識して概念から画像をつくり、その画像を解読もする〈テクノイマジネーション〉の能力」である。

人々は、テクノ画像がどのように作成されるのかを知らず、それらによってどう自分がプログラミングされているのか知らない。コンピューターやスマホがどのように機能し、どのように画像やテクストをより合わせ、ディスプレーに映し出すのか、詳しく知る人は多くない。それは、数々のテクノロジーの操作の上に成り立つブラックボックスなのである。それは奇妙で、呪術的な性格を帯びるという。

ネオンサイン広告

テクノ画像は、映画を代表とするような多視点をとるようになり、概念を描くためにどの視点を選ぶのかが問題となる。フルッサーは、客観性への到達が望まれないような科学とは何か、どんどん視点を変える政治とは何か、芸術の主観性が真実として客観性を持たない芸術とは何か、と問うのである。しかし、このような時間概念で何かを実際に試みようとするなら、たちどころに非難の雨あられとなるという。そのことが私たちの危機の克服を困難にしていると。想像力が必要なのだと。

本書より(円形劇場型言説のネガ)

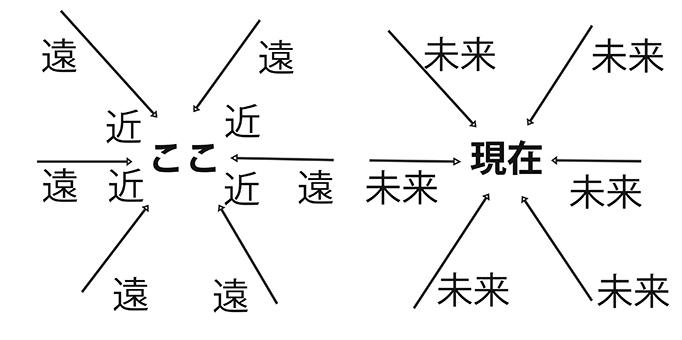

この流れの中では線形的な進歩という客観性が徐々に失われ、周縁を巡る浮動的な視点となり、時間は線形ではなく、現在と関わりながら相対的なものとなる。フロイトを援用したヴァールブルクやべンヤミンが言ったように「過去とは隠された現在」となるのである。時間は、通時化した空間となり、空間は、共時化した時間となる。対象との遠近は、自分との関わりにおいてのみ相対的になり、それは、もはや絶対的な尺度の上にない。自分に近いものがクローズアップされ遠くのものは霞んで存在しなくなる可能性を孕んでいる。

人が円形劇場型言説に繋がれ、益々画一的にプログラミングされれば、本物の情報交換によって新しい情報を生み出す構造は衰亡に瀕する。これが、AIによるチャットなどに伴う危機を意味していることはお分かりだろう。科学技術の進歩は樹木型言説を通じて益々勢いを強めて円形劇場になだれ込む。しかし、科学技術に携わる人たちでさえ、円形劇場にプログラミングされている。全員が影絵芝居を見ていることになるのである。

我々は伝来的なものから思い切って飛び出し、対話による創造的コミュ二ケーション向かうように挑まれているとフルッサーは言う。既存の装置+オペレーター複合体の自己制御及び自己運動が勝利すれば、全体主義とマス化に向かうしかない。これは、怖い。概念の画像を作るテクノイマジネーションが意識化されるなら、新種のコード化された世界、新たな人間関係、ひいては新たな社会、あらたな人間を形成する可能性を与えてくれると言うのである。ノルベルト・ボルツは『意味に飢える社会』で、こう述べる。「ポストモダンとは新しい時代などではなく、意味論的カタストロフのことである」と。

ちょっと、意地が悪いかもしれないけれど、本稿をUPする前にChatGPTにヴィレム・フルッサーの著作『テクノコードの誕生』を100字くらいにまとめてみてねと打診したらこんな答えが返ってきた。

「『テクノコードの誕生』は、言語の起源とテクノロジーの関係を探求するフルッサーの著作。彼は、言語の出現がテクノロジーの発展によって促進されたと主張し、言語を「テクノコード」と呼び、人間の知能や文化の発展に重要な役割を果たしたと考える。フルッサーの独自の言語論に基づき、言語とテクノロジーの進化の歴史を追い、人間の本質や未来についての洞察を提供している ![]() 。」

。」

皆さんは、いかが思われるだろうか。

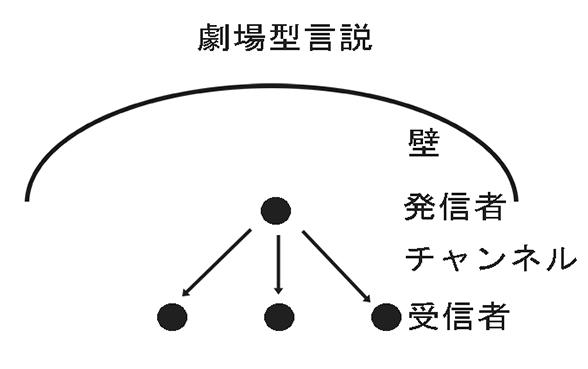

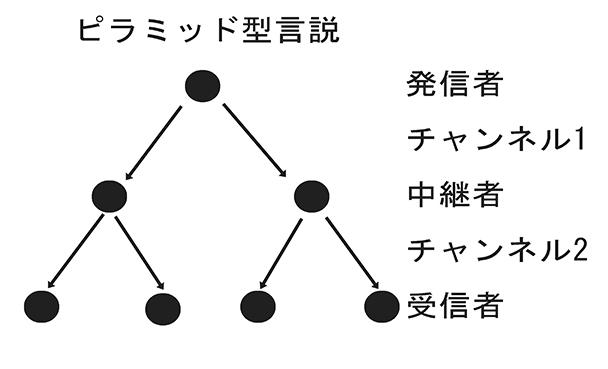

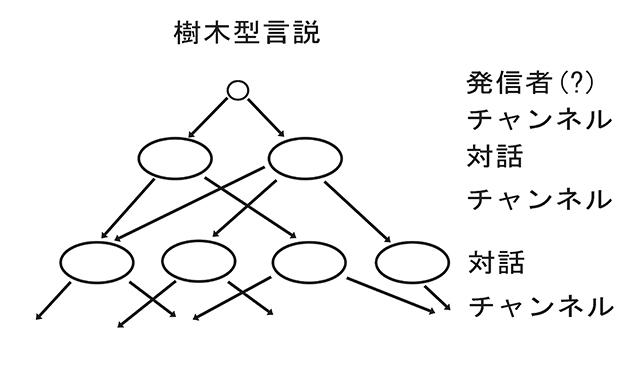

付 言説の四つの型と二つの対話構造

言説とは、情報の分配と保存の方法である。情報の精度を担保し伝搬の速度は調和させなければならない問題だが、発信者と受け手という観点から見るなら決定と意図といった政治性を孕む問題となる。著者は、言説の有りよう凡てを網羅することは不可能だが、抽象的な基本モデルとして4つの型が挙げられるという。発信者は情報を持つ記憶 (メモリー) と考えられ、チャンネルは情報をコードに乗せ分配する際の搬送路/キャリア―である。受信者は、分配された情報を貯蔵し、後に発信する記憶 (メモリー) となる。

劇場型言説は、劇場、教室、ホール、家庭の居間などが例として考えられる。古典古代の劇場の形式と考えてよい。壁があるために外部からのノイズは比較的遮られ、受信者は直接応答可能なため対話に開かれている。一方で、当初の情報が受信者のノイズに感染しやすいという欠点がある。情報と受信者の応答性に優れ、その受信者を発信者に変えていく点で優れているが、発信者の意図が忠実に保存されるかどうかは定かでない。

ピラミッド型言説は、軍隊、ファシストやコミュニスト的な政党、教会やある種の行政機関などに見られるタイプで、ローマの共和制を原型とする。発信者は情報の発信源 (メモリー) であり、情報の原作者となり、チャンネル1 はコード化 (符号化) された情報の搬送路となっている。中継者は原作者からの情報ノイズを点検し、再コード化して原作者に点検をしてもらった上で受信者に送信する権威 (メモリー) である。これをピラミッド型言説の「信仰的」機能と呼ぶ。チャンネル2 では、権威者に返送されることなく受信者に情報が分配される。このため当初の情報の保存に役立つ反面、情報の拡散が遅れ、受信者は責任を引き受けて革命を起こす可能性がない。大多数のピラミッドでは何段もの中継者と権威がみられるが、内外のノイズを排除できる。一方で、情報の流れは閉鎖系となっている。

樹木型言説のタイプでは、最終受信者が存在せず、チャンネルの交差が行われる点で全く新しい言説構造となっている。情報の発信者である情報源は、直接には特定されず、外部からの補足によって知ることになる。チャンネルの大部分は、著書、雑誌などで、記憶 (メモリー) 相互の受信した情報の分析や一部のコード変換などがあり、他の情報源と合成して先の対話圏に移される。当初の情報はどんどん解体され、コードも変換されて新たな情報が絶えず生み出される。「情報の流れ」は阻害されることなく理想的な広がりを持つが、その仕方は「破壊的」で、情報は「破裂」し特殊なコード化がなされ断片化されるため元情報の信頼度に欠ける。そして、その各断片の飛散経路は交錯している。この構造はピラミッド型言説の硬直性を打ち破りはしたものの現実の受信者を持たず、その情報は非人間的になり、せいぜい人工的・人間 ‐ 機械的と言えるサイバネティックス的な記憶 (メモリー) に蓄えられるようになる。

劇場型言説から壁を除くと「全地球的開放性」を持つ円形劇場型となる。テレビ、ポスターのようなマスメディアであり、原型は古代ローマのコロセウムのような円形興行所 (サーカス) である。がらんとした空間に発信者と新聞紙、電波、映画用フィルムと言ったチャンネルを持ち、放射性のキャリアーとなっている。受信者は、偶然何らかのチャンネルから情報を受信し、それによるプログラミングされる記憶 (メモリー) を持つ。目に見えるのはチャンネルだけで、発信者と返信能力のない受信者は結ばれていない。あるのは単純な画一的なコードで放射され、誰もが何処でも何時でも解読できる情報となっている。ここでは、発信者は、かつてのコンピューター、図書館、貸ビデオ店、ディスコテクの複合体となっている。

様々な情報を合成して新たな情報を生むための方法、例えば対話とか合成とか、総合 (ジンテーゼ) とか、他にもたくさんあるが、人間のコミュニケーションの型として重要なのは二つに絞られるという。

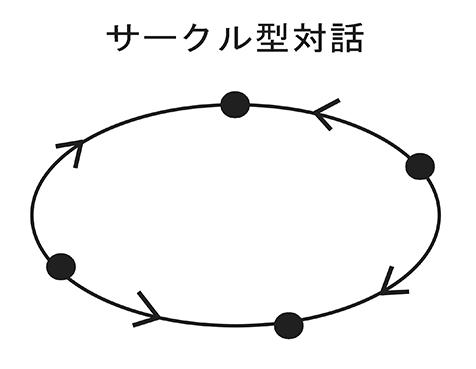

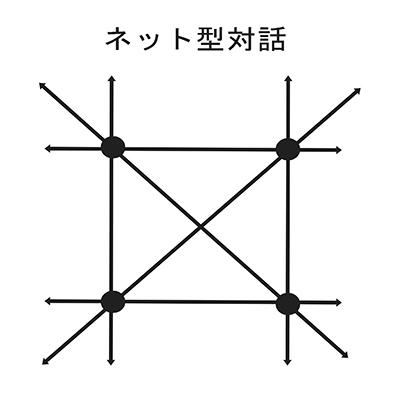

サークル型対話とネット型対話

本書より

サークル型対話は、ラウンドテーブル構造を持ち、実例としては委員会、実験室、会議や議会などに見られる。対話に参加する各自の記憶 (メモリー) に貯えられた情報が合成され、その公分母が見いだされ、それが新たな情報として格上げされる。ルソーの言う「共通理性」に比せられる。しかし、この合成は合致というより抗争と言うべきもので、対話というコミュニケーションの難しさを露呈させる。リベラルデモクラシーがなかなか機能しない理由にもなっている。これは閉じられた回路であり、エリート的コミュニケーションの形式と言え、参加者の情報が互いに異質であればあるほど実りはおおきい。

ネット型対話の実例は、無駄話、お喋り、雑談、噂話といったものから郵便や電話といったものにまで亘る。新たな情報の合成と言った意図は見当たらず、手持ちの情報がノイズに晒されて変形する結果として新しい情報が生まれる。サークル型とは対照的にネット型は民主的な開かれた回路となっている。この型では新たな情報の生成が頻繁に行われる。ネット型対話は多数派としての民衆の声、あるいは神の声と捉えられる向きもあるが、それは適当ではないとフルッサーは言う。このタイプの対話は、あらゆるコミュニケーションの基本であり、あらゆる情報が最終的に流れ込む受け皿となる。ネット型対話が世論形成として方法的に整うのは、円形劇場型言説が技術的に進歩してマスメディアを形成するようになってからだとフルッサーは言う。

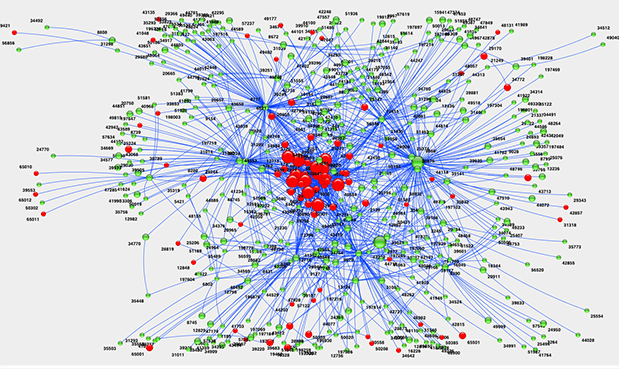

我々の状況の特徴は、技術的に高度になった円形劇場型言説が、処理の面で改善されていったネット型対話とシンクロしていることだという。現在のインターネットマップを見ているとそれも頷ける。

インターネットマップの一例

ヴィルム・フルッサー『サブジェクトからプロジェクトへ』

「現代の科学では、客体は相互に交差する場の歪となり、一個の無のようになる。現代の心理学、実存分析では、我々自身が確実な核心ではなくなり、それによって自身を識別できるという事はなくなった。個人のアイデンティティーを信じることは断念され、同時に「責任無き大衆」となる。しかし、この文化ペシミズムは、現在の実践の転換、抽象化から具象化への転換をフォローしていない。この投企 (プロジェクト) への転換が気づかれていないわけではない。そこでは、写真術から未来のシナリオへと至るすべての投企が、底なしの責任無き大衆化への落下としか見られていない。そのおかげで、文明批評家は新しい事態を直視ではないというのである。しかし、現在では従属的 (サブジェクティブ) な姿勢から背筋を伸ばし、投機的 (プロジェクティブ) な姿勢を取ろうとしているという。」本書より

ノルベルト・ボルツ『意味に飢える社会』

訳者の村上淳一氏によれば、ボルツにはフルッサーの情報社会論への傾倒が大きかったという。ボルツがベンヤミンの研究者であったことを考えると『複製技術時代における芸術作品』からフルッサーのテクノ画像へと繋がっていくことは想像に難くない。ボルツは「意味の喪失とは、全体性・一体性への執着である」という。かなり辛口な本だけど面白い。

「新しいメディア現実をどう考えたらよいかは、どんな大理論も言っていない。周知のようにミネルヴァの梟は、ようやく黄昏どきに飛びはじめる。だから、記述を仕上げること、概念を用いてみること、理論の部品集合を組み立てる以外にやることはないのだ。運がよければそれらは ―― キイが錠にあうように ―― 使える。運が悪ければ笑いものになるだけだ。思考にもリスクがあり、すでにカントが見抜いていたように勇気が肝心である。」本書より

ヴァルター・ベンヤミン『複製技術時代の芸術』

「写真小史」収載。複製技術が芸術に対してどのような変化をもたらそうとしたかが述べられる。それは、礼拝的価値から展示価値への変遷となり、アウラの喪失をもたらした。原初的な人間の感覚は、メディアによるバーチャルな感覚に置き換えられていく。

マーシャル・マクルーハン『グーテンベルクの銀河系』

アルファベットの文字と表現されたものと恣意的な関係によって、世界は音素と言うバラバラな断片によって均質に表現されるようになる。グーテンベルクの活版印刷技術の発明はその活字文化を氾濫させることになる。これに対してテレビなどの新たなテクノロジーが口承文化を中心とした触覚的な文化を再創造するだろうと予見した。マクルーハンは、数々のテクストからその兆候を洗い出そうとする。

山口裕之『映画を見る歴史の天使』

夜稿百話 第11話『映画を見る歴史の天使』メディアの進化と二つの救済へ

山口裕之『現代メディア哲学』

『映画を見る歴史の天使』の姉妹編。ベンヤミン複製技術論を援用しながら、とりわけ、メディアの政治性やハイパーテクストにかなりのページを割いている。その方面に関心のある人にはお勧めの著書。

柿木伸之『ヴァルター・ベンヤミン 闇を歩く批評』

第一次大戦から第二次大戦という暗闇の時代を『複製技術の時代における芸術作品』をはじめとしたメディア論へと通じる新たな批評を確立したベンヤミンの評伝。

コメント