聞き手 ヴァルター=ヴォルフガング・シュパーラー

人間 (ひと) は花だ、とあなたは言う、今日は乙女の胸に挿 (かざ) されて、明日は箒にかかって散るという。

人間 (ひと) は絃 (いと) だとあなたは言う、ある時は優しい調べを奏で、ある時は惨めにとぶ。

人間 (ひと) は時計だとあなたは言う、その指針はある時は一時の所にとどまり、ある時は何時のところにもとどまらぬ。

アブラハム・ア・サンタ・クララ(1644-1709)

(マルティン・ハイデッガー『二つの講演』より 西谷啓治訳)

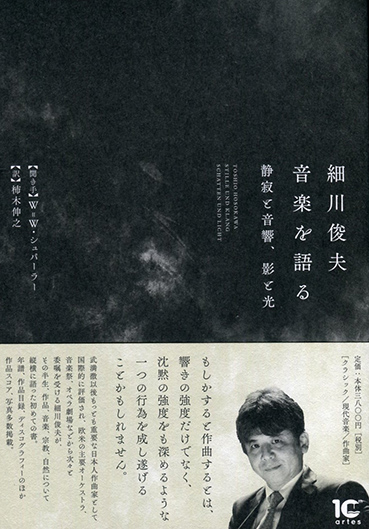

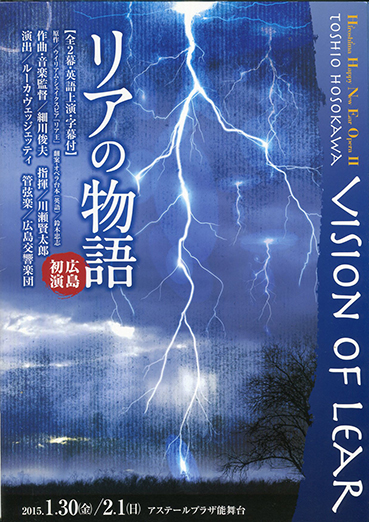

今回は、『細川俊夫 音楽を語る』が書ける。これは嬉しい。なにせ、広島に住んでるお蔭で、この人の音楽にずっと接してこれた。こんなことはヨーロッパにでも住んでいない限りそう望めそうにない。ところがである、広島は彼の生まれ故郷で、年に数回はその曲が生で聞けるのである。それも選りすぐりのソリストたちがやって来る。こんな贅沢な話はない。『ヒロシマ・声なき声』、『リアの物語』も聞けたし、『ピアノのためのエチュード』、『ヴァイオリン独奏のためのエクスタシス』も聞けた。バーバラ・ハンニガンや児玉桃や庄司紗矢香や田嶋直士やマリアンナ・シリニャンといった人たちがソリストとしてやって来た。贅沢な話である。その音楽世界が生み出される原動力、あるいはそのマトリックスは何か。今回はこれに迫りたいと思っている。しかしである、僕は残念ながら、この本を翻訳された柿木さんのように音楽の素養がない。なので、細川さんが折に触れて紹介している影響を受けた思想家や作家たちのことを中心に、時にカリグラフィックに、時に循環しながら、あるいは、ヴァーティカルに、闇と光の相克の中で書きたいと思っている。

生い立ちと立志

細川俊夫は1955年、広島市の東、船越に生まれた。実家は海の見える小高い山の麓にあった。年齢は僕の二つ上だ。同世代なんです。だから育った時代も土地もほぼ同じ。父はエンジニアで自動車メーカーでメッキの加工技術の研究をしていた。父方の祖父は建築技師で、母方の祖父は生け花の師範で、能にも尺八にも造詣があり、書も嗜んだ。ご本人が一番好きだったのは母方の祖母であった。ほとんどなんでも受け入れてしまう自分の中に深いハーモニーを見い出していた人だったという。母は、どんなに多忙であっても週末には、自分のために箏(こと)を弾いていた人だった。父方は理系で母方は芸術系だったのである。四歳の頃からピアノを習い始め、中学校の頃には父の集めたレコードを聞き始めた。付属高校の入試にモチベーションは上がらず、近くの竹藪でカセットを持参してクラッシック音楽を聴いていたという。竹藪というところが興味深い。ここまでは、よくある話なのだけれど、この15、6歳の頃には武満徹の『弦楽のためのレクイエム』や『ノヴェンバー・ステップス』を聞いていたし、小澤征爾がその頃のアイドルだったという。僕にとってのアイドルは山口百恵だったのだが‥‥。大阪万博で音楽と建築の遭遇を体験、クセナキスやシュトックハウゼンらの音楽を聴いた。少年はここである決意をする。東京で学んでいる兄の所へ住み、国立音楽大学付属高校で音楽の勉強を開始するのである。

細川俊夫 作品集 音宇宙Ⅷ CD 『ヒロシマ 声なき声』

その頃は日本の現代音楽が花開こうとしていた時期で、武満徹、湯浅譲二、一柳慧、高橋悠治などが活躍していて、武満の主宰する音楽祭「ミュージック・トゥデイ」などを通じてべリオ、クセナキス、リゲティー、ブーレーズなどの作曲家の作品を聴けたのだという。だが、現代音楽を志そうとしていた青年にとって日本の音楽教育は保守的過ぎた。海外で学びたいという思いが疼きはじめるのだ。そこに韓国生まれの作曲家・尹伊桑(ユン・イサン)が東京での演奏会にやって来る。会場の渋谷公会堂は、身辺警護のための警官がうようよいて異様な雰囲気に包まれていたという。その時の気持ちを細川さんは自らのエッセイにこう書いている。「壮大な音の世界が、強い緊張感をもって流動しぶつかりあう。しかもその根底には、深い悲しみの歌があった。ぼくはとても感動して、もしできるならば、このすばらしい作曲家に作曲を学びたいという夢を持った(『魂のランドスケープ』)。」そして、当時、東京で学んでいた作曲家・入野義郎に手紙を書いてもらって、尹の住むベルリンへ渡った。いよいよ待望の一歩を踏み出したのである。1976年、20歳の時だった。

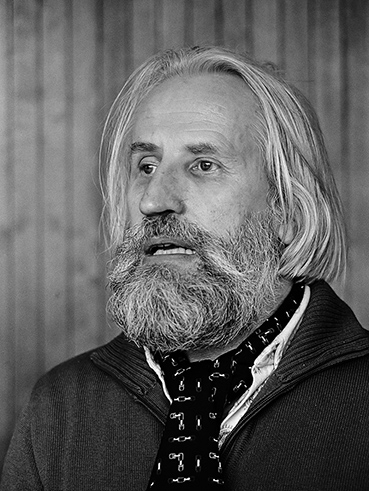

師 尹伊桑(ユン・イサン)

尹伊桑(1917-1995/ユン・イサン)

『尹伊桑の芸術Vol.16 室内楽曲Ⅰ』CD 「洛陽」「ピース・コンチェルタンテ」他

尹伊桑(ユン・イサン)は細川さんにとって第二の父親のような存在になる。本書の対談のお相手であるシュパーラー氏は、かつて、そのアシスタントをしていたこともある尹伊桑の研究者だった。尹の音楽は、さながらカリグラフィーのようであった。時に屈曲し、時にヴァーティカルに(垂直に)運ぶ筆の線。尹は自身の音楽について武満徹との対談でこのように語っている。「‥‥ひとつの音というものは常に自身の活力をグングン伸ばしながら無限に先へ行きたがるものなんだと、それが音の本性であり、本能なんだという思想、感覚で書いています‥‥(『歌の翼、言葉の杖』)。」そして、知的で概念的な音楽ではなく「言葉以外の――音によってある世界を動かす音楽を目指したい(同上)」という。音を分けて、重ね繋げるヨーロッパの音楽とは異なる自分の音楽について、1965年の講演でもこのような趣旨のことを述べている。私たちの所では、音は既に生きている。鳴り始めてから止むまで、どの音も流転する。その音には装飾音、前打音、唸り、グリッサンド(滑走音)、強弱の変化が伴う。それぞれの音の自然な揺れ動きは意識的に線のように形づくられると言うのだ。彼の音楽言語は、論理の結果ではなく、なによりも、出来事そのものの言語だったと細川さんは述べている。その出来事としての言葉とは何か。それを細川さんに教えた人は、長野の日本アルプスの懐にある高森に住み、禅の瞑想もし、祈りの生活を行うドミニコ会の修道僧だった。

人は花 コト言葉の力

押田成人(1922-2003)『祈りの姿に無の風が吹く』

クレッソンの花を摘んだ。これが今朝の「こと」だと押田成人(おしだ しげと)さんは書いている(『祈りの姿に無の風が吹く』)。この人がその修道僧である。そこは奥湯河原だった。ホテルに泊まっていると監禁されているようだった。それで、散歩に出て、それは起こった。「そこ」に起こったモノ(霊・物)コト(言・事)。その「こと」とは、花に「言祝がれ」、花に「施された」コトなのである。人は花になる。それが出来事だった。この「こと」は深い。コトを分割したとき「ことわり(理り)」が生まれる。それが概念=言葉になって「ことのは」となる。しかし、わってはいけないものもある。言葉は取り決められた記号である。何かのメッセージとしての記号。押田さんのいう理念言葉だ。それより浅い言葉は、あいさつのようなオウム言葉で、もっとも深い言葉、それがコト言葉だった。細川さんはこう述べている。「出来事」は沈黙という根底に支えられていて、沈黙そのものが出来事となる時、熟考と論理によって沈黙が破られる。その時、この根底から力が生まれて言葉や響きの領域、つまり音楽の領域に達するのだ。そこには沈黙とエネルギーの循環運動があると。

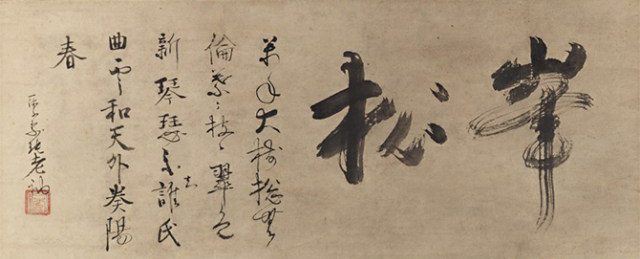

線 カリグラフィー

1982年にはダルムシュタットで、ノーノに師事したへルムート・ラッヘンマンと出会い京都学派の(つまり西田幾多郎の弟子筋にあたる)西谷啓治(にしたに けいじ)の著作を教えられる。その後、イギリス出身の作曲家ブライアン・ファーニホウやスイス出身の作曲家クラウス・フーバーに出会い、彼らのもとで学ぶことになった。フライブルク音楽大学に移るのである。フーバーは細川さんにもっと日本のことを学べと言ったという。この頃、細川さんは『線』という作品に取り組み始める。『線Ⅰ』はフルートのための作品だった。この作品はヨーロッパ的ではあっても書(カリグラフィー)の理想に由来するという。こうなると書とは何かを問わなければならない。

一休宗純(1394-1481)七言絶句『峯松』 室町時代 東京国立博物館

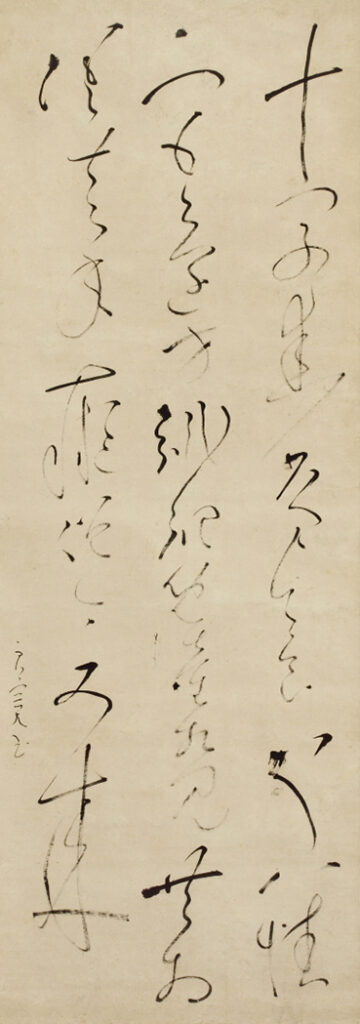

良寛 (1758-1831) 『自画賛 髑髏』 江戸時代 東京国立博物館

後に、細川さんは、イエズス会士の門脇佳吉(かどわき かきち)神父にこんなことを教えられたという。この人は大森曹玄禅師の弟子で、この禅師は横山天啓という人から書法を習い、門脇神父に伝えた。このようなものだ。起筆は混沌のうちにある。書く行為は混沌に秩序を与えることである。書き起こすことは、書が自らを開くことであり、混沌開基と呼ばれると。混沌開基は、もともと空海の言葉らしいのだが、門脇神父は、細川さんとの対談も収録している『魂よ目覚めよ』で、こう述べている。筆を持った手を最も高く掲げた空間(空中)の一点、そこから紙に向かい、書き終えてもとのその一点に戻る。墨の線は、この一点の独立しながら連続する、つまり、不連続の連続する線であるというのだ (「芸術作品は霊的息吹きから生まれる」)。これは、いささかコト割り過ぎてる。それはともかく、細川さんは、それが運動の見える部分であり、そこには目に見えない部分もある。それは、自分の音楽において響と沈黙の関係に等しいという。音や響の間にある沈黙である。雪上加霜しよう。混沌とした意識と空間から、私が筆を紙の上に走らせる時、手は線を生み、線は墨を追い、墨は線を追う。筆も走り、墨も走り、私の視線=私も走る。さて、竿頭一歩進めて、走らないものは何か。まど・みちおさん流に言えば、走るものと走らないものが、まぶしいようにぴったりな世界。ここに出来事、「コト」がある。そこから響の消息が生まれるのである。響は沈黙から生まれて、再び沈黙へと回帰するという。ではどのように ?

穴/うつろひ

細川さんは作曲の師であるフーバーの勧めもあって一学期間、休暇をとって一度日本に帰国している。1985年のことだ。国立劇場の委嘱作品『Tokyo 1985』の演奏のためだった。雅楽と30人近い僧とによる50分にわたる作品だったが、ご本人言葉を借りれば、「辛辣に過ぎた」らしい。ベートーヴェンの第九シンフォニーの「歓喜に寄せる頌歌」を変奏曲にしたもので、この時期、少しばかり政治化していて批判的でありたいと思っていたのだという。ちょっと、尖っていたのだ。だが、この雅楽アンサンブルの中に笙奏者の宮田まゆみさんがいた。これは大きな出会いとなった。笙(しょう)は17本の細い竹を束ねて、木を加工した胴部にさしこみ、その一部から息を吹き込んで、竹の下の部分に取り付けられた金属のリードを振動させて音を出す。小さなパイプオルガンと言っていい。息を吐いても吸っても音が出る、休みなく響きが立ちあがる楽器だった。細川さんが「循環する時間」と呼ぶ呼気と吸気の技法が取り入れられる。それは1986年の笙とハープのための『うつろひ』に結実した。そういえば、尺八にも龍笛にも木管や金管楽器にも穴があり、弦楽器の胴部にも空洞がある。

先ほどご紹介した押田成人さんは幼稚園の子供たちに穴の話をしてあげるそうだ。鼻の穴があるでしょ。鼻に穴がないと死んじゃうよね。耳に穴があるでしょ。穴がないと何も聞こえないよね。お尻にも穴があるよね。穴がないと詰まっちゃうでしょ。子供たちは目をぱちくりさせて聞いているらしい。でも、さすがに神父さんだ。こんな話もちゃんと付け加えておくのを忘れない。天国にも穴があるんだよ。穴がないと天国に入れないでしょ(『祈りの姿に無の風が吹く』)。こんな人は大好きだ。生きておられるうちに出会えていたら、きっと色々なことを教えてもらえただろう。混沌に穴をあけたら死んじゃったのは、中国神話の神様なのだけれど、『荘子』に出て来る物語で、無理に道理をつけることを「混沌に目鼻をつける」というようになった。でも、多分、押田さんが言いたい穴というのは、こちらと向こうをつなぐ通路なのではないだろうか。意識だけの理念言葉の世界に花がパーッと穴を開けてくれる。全く意識だけの中に穴が開く。ずっと奥から風が渡って来る。そこに誘われる時、いぶき(息吹)が生まれる。コト言葉は、その時の響を持っていると押田神父は書いている。それは存在全体に響く。そう、息吹の音、存在の音だ。響は穴から生まれる。穴は沈黙である。では、意識の穴とは本質的に何なのだろうか。ちなみに、「うつろふ」は向うの世界から魂(たま)のような存在がウツ(虚)の中に移り、そこで成長してウツツ(現)の世界にみあれすることを指す(折口信夫『霊魂の話』)。うつろな空間に入り、そこから出る動作が、「うつる」であり「うつろひ」である。

人は絃 (いと) 垂直の一瞬

曼荼羅をテーマにした密教の声明と雅楽のアンサンブル作品『観想の種子』を経て、1986年にはソプラノとギターのための『恋歌Ⅰ』が作曲されている。水平に張った絃に垂直に指がおりる。そうして、響が生まれ、音が生まれる。水平な時間の連なりの上に永遠という楔が垂直に撃ち込まれる。それが「いま、ここだ」。それが十字架の意味の一つだと誰か言った。人は絃(いと)になって一瞬一瞬を奏でる。永遠のように垂直な山が水平の時間の上を動くことだってある。青山常運歩(道元『正法眼蔵』山水経)。細川さんはこう述べている。「‥‥僕にとっては音というものは垂直的なものだという気がします。それから水平的に音楽を聴くのではなくて、垂直的に聴く、その一瞬一瞬に永遠があると言いますか、最も深い音楽的な出会いがあるということです。それが垂直的に螺旋的に来るというイメージになっているのです。(門脇佳吉との対談『魂よ、目覚めよ』)」

そして、1987年フライブルク音楽大学を卒業した細川さんは東京に住居を移した。30歳を少し過ぎた頃だった。1989年には秋吉台現代音楽祭が始まる。1993年からはダルムシュタット国際現代音楽祭と交換事業が始まった。1994年から武生国際音楽祭でコンポーザー・イン・レジデンスを務め、2001年から同音楽祭の音楽監督に就任する。1994年には、ドイツのマインツに住居を得ることができ、日本とヨーロッパを往復するようになった。2006年から2007年ベルリン高等研究所に招かれる。この本に掲載されたシュパーラー氏との対話は2008年から3年にわたってこの研究所の図書室でなされたようだ。

人は時 流れゆく風の姿/旅

1987年、オーケストラのための『遠景Ⅰ』、ヴァイオリン独奏と二つの小さな弦楽合奏グループのための『時の彼方で‥‥』が作曲されている。どちらの曲も雪舟などの水墨画や禅画に由来するという。雪舟の『山水長巻』は僕にとって特殊な絵だ。他の水墨画に比べて空間感が異様に際立つからだ。これはあまり例を見ない。それは、四季の風景、時をテーマにした作品でもある。でも、細川さんが言っているのはこの『破墨山水図』の方だろう。その後景の空漠とした空間が「時の彼方」だと細川さんはいう。前景には岩や苫屋(とまや)や水の流れなどが描かれているが縁は霞んでいる。尹伊桑(ユン・イサン)の音のように堅固な核のある形態があって影を投げかけるが、その輪郭は定かでなく、陰翳を持った対象に背景がともに現われる。絶えず線が引かれ続けるが、その縁は、ほとんど気づかないくらい背景と溶け合っているという。それは、書に墨の滲(にじ)みや擦(かす)れが伴うのに似ているし、マーク・ロスコの絵画に見られる微妙に異なる色面のズレを思い出させもする。これは細川俊夫の音楽の特質でもあるのだ。彼は速いテンポの曲が書けないという。速くしてしまえば、この滲(にじ)みや擦(かす)れは聴き手には気づかれなくなってしまうだろう。尺八の音に見られるような風の息や空気のざわめきのような音、琵琶にある棹に微妙にふれる「さわり」の糸から出るざわつくような音を思い出していただければよい。それは、自然の中に存在する竹藪のざわめきや海鳴りの音にも似る。尺八や琵琶というと武満徹の世界を思い浮かべる人も多いと思うけれど、武満さんも細川さんに大きな影響を与えた人だ。細川さんの1996年の二人の打楽器奏者のための『風の姿』、翌年のバス・フルートのための『息の歌』でも風景が発想の源になっていた。そして、風景の中への旅、彼の音楽は、ゆっくりとだが着実に展開されていく。西行も芭蕉も旅を好んだ、それは旅が好きというような楽観的なものではなかった。とりわけ西行の場合は留まることを知らない無所住の旅でもあったのだ。人は、留まることのない時にもなれるのだ。

曲とは無限に流れてゆくエネルギーの一端に過ぎないと細川さんはいう。1997年のヴァイオリンとアンサンブルのための『旅Ⅰ』は息の曲、循環する時間の曲である。そこにあるのは死に至るまで息を吐くことであり、そこから息を吸うことだった。しかし、奏者は大変かもしれない。一つの呼吸は死と生を含んでいる。どの音も呼吸を含んでいて生と死を含んでいるのだ。当時、日本の多くの芸術家は新しい芸術を求めながらアメリカやヨーロッパの影響に従属していた。細川さんが日本のことについて語ると日本の多くの知識人に奇異の目で見られたという。この頃、短期間に門脇佳吉、押田成人、井上洋治といった神父さんたちに出会っている。細川さんにとってもヨーロッパの伝統を学ぶことは重要だった。それにはキリスト教を学ぶことが必須だったという。キリスト教とキリスト教音楽はヨーロッパの音楽の重要な部分を構成するからだ。1995年の作品『庭の歌』以降、しばしば庭をテーマにした作品を作曲している。武満徹の雅楽オーケストラのための『秋庭歌』の影響もあったという。この「庭」の背後には「花」や「開花」というイメージが伴っているという。岡本太郎さんの言葉を借りれば、花は宇宙に向かって静かに爆発する。だが、生け花は切り取られることによって生けられる。死がすでに背後にあり、その死が花の美しさ儚さをいっそう引き立たせる。それを京都学派の西谷啓治のエッセイから知ったという。この人は西田幾多郎の弟子にあたるけれどドイツ神秘主義の研究でも知られる人である。

無 東洋と西洋の間 (はざま)

ドイツにはドイツ神秘主義という潮流がある。冒頭の詩の作者、アブラハム・ア・サンタ・クララ(1664-1709)は、ハイデッガーの生まれ故郷であるドイツのメスキルヒ近くで生まれた。ライプニッツやバッハの時代に生きたアウグスティヌス洗足会の僧で、後にウィーンの宮廷説教師となった。ハイデッガーは彼の語りや文章を愛していたようだ。1964年、自分の故郷メルキルヒでの講演で、このアブラハム・ア・サンタ・クララのことを紹介したのである。その3年の時を隔てた二つの講演を西谷啓治さんが訳していた。その文章はなんと鈴木大拙監修、西谷啓治編集による講座『禅』第一巻の巻末に収録されているのである。アブラハム・ア・サンタ・クララは、ある日こう述べたと伝えられている。「人間―この身の丈五尺の無」と。

エックハルトⅠ

しかし、もっと驚くべきことだが、13世紀半ばにドイツに生まれて、活躍したドミニコ会士マイスター・エックハルト(1260頃-1328)は「神は無である」と述べたのである。この獅子吼の巨大な一撃は、ニコラウス・クザーヌスを貫き、ヤコブ・ベーメを共振させ、ベーメを通じてヘーゲルにまで達した。ドイツ観念論の礎のひとつとなったと言ってもよいのではないか。西谷さんはこう述べている。「あらゆる相を絶した神の本質を無と呼び、その神性の無と全き一となることによって、魂は自己に帰って絶対の自由を得る‥‥(『宗教とは何か』)」。この無は勿論、神は無いという無神論を指してはいないし、虚無的なニヒリズムの言でもない。では、いったいなんなのだろうか。『西谷啓治著作集』第七巻「神と絶対無」には、このエックハルトについて詳しく書かれていて、実は西田幾多郎の思想を知る上でもなかなか貴重なテキストになっている。それは、人間の霊の自己自身への離脱とその霊への神の突破というプロセスを経る。それは霊「ひとり」の働きと神「ひとり」の働きとが対立し矛盾しつつも自己同一化するのだ。これは、時間の流れと永遠とが矛盾しながらも同一化するのに比較し得るだろう。「神は唯神ひとり、霊は唯霊ひとりとして、夫々絶対に自己同一的であり、絶対の二でありながら、同時にその二が能作的に絶対の一なのである。それ故に‥‥全き一の唯一否定(絶対無)、全き一の唯一肯定(絶対一)などの諸契機が、動即静の渦巻く円環をなして飜転相入する」と西谷さんは書いている。微細なコト割りが為されているのだが、そこには循環するエネルギーの上昇運動としての深まりが想定されているのである。ここで、エックハルト自身の言を見ておこう。

エックハルトはこのように説教の中で述べている。「‥‥聖パウロは『神はいかなるものも近寄れない光の中に住んでいられる』という、そして、それは純粋な一自体である。それゆえ、人間は殺されて、まったく死ななければならない。そして、自分自身において無となり、すべての同等性をまったく捨てて、いかなるものにも似てはならない、そうするなら、その人は神に真に等しくなる。なぜなら神は唯一無二で、いかなるものにも似ないのが、その特性、その本性であるからである(『ドイツ説教集』29 植田兼義 訳)。」死とは、鈴木大拙のいう大死一番であろうか。その特性とは「クレッソンの花」である。それは何故なしに咲く。だが、「それ」と言い止めたら的はずれ。人々が宗教の宗派や教派を超えた普遍宗教を意識し始めた時、禅とエックハルトの思想との類似が注目されるようになった。例えば、そのような宗教学者にルドルフ・オットーがいるし、心理学者のユングもそうであった。細川さんが、ドイツと日本の間にあって、自身の根本を問うた時、禅やエックハルトの思想を言祝ぐ西谷啓治にひかれて行ったのは、ごく自然なことだったのではないだろうか。

帰還 故郷へ・力の源泉へ

自分はヨーロッパと日本の間に立っている。日本の若い作曲家は、日本の伝統にほとんど関心がない。多くのアジア人は自分の伝統をほとんど失っており、同時にヨーロッパの音楽を極めて表面的にしか知らないと細川さんはいう。自分の作品は、日本よりヨーロッパで多く取り上げられ、演奏会も沢山あって、そこでは自分は幸せだが、一方でアジアの音楽と思想を理解する人は、ごくわずかしかいない。時折自分は思う、ここでいったい何をしているのだろうかと。自分は一匹オオカミで孤独だという。ヨーロッパの音楽は東洋のものとは異なっている。細川さんは、こう述べている。「ヨーロッパの音楽において人は、ある曲をどのように作曲しているか、ある思想をどのように表現しているか、あるいはある世界観をどのように表しているかを反省します。それに対して、これら俳句や生け花のような芸事においては、ある瞬間を掴むことだけが重要なのです。」

マルティン・ハイデッガー(1889-1976)

ハイデッガーは、先の二つの講演のうちの一つ『故郷の夕べに寄せる挨拶』で、故郷の人々にこう語った。「将来」は、私たちを否応なく、見たこともない誘惑的で刺激的な、時に楽しく、ためになる圏域へと引きずり込む。しかし、これらの圏域は、けっして人にとって永続的で信頼のおける居場所とはならない。これらに引きずられて人間は、住み慣れた地を離れて、住みつけぬものの中に移転してゆく。かつて、故郷と呼ばれたものが解体し、崩壊せんとする危機がせまっている。我々は、いかにしてそれを防ぐことができるのかと彼は問い、そしてこう述べた。

「それはただ、次のようにしてのみなされることができます。即ち、我々が住み慣れたもののもつ、恵みを与えたり癒したり保護したりすることのできるもろもろの力を、絶えず呼び覚ますということ、そして、住み慣れたものの力の源泉を常に繰り返し流出せしめ、その流れと流入とに正しい道をあてがうということであります(『二つの講演』 西谷啓治訳)。」

細川俊夫はたえず呼び覚ましてきたのである。彼の孤独は、故郷を喪失した私たちの孤独でもある。彼は音楽を通して繰り返しその源泉からある力を流失せしめるのだ。彼の音楽は絶えず「海」のような世界や「クレッソンの花」の世界を指し示し続けている。それは、きっと我々の故郷でもあるのではないだろうか。

マリアンナ・シリニャン + 植田信隆 + 細川俊夫 2016年 広島アステールプラザ

細川さんは、自分の音楽には色がないというけれど、コペンハーゲンに住むピアニスト、マリアンナ・シリニャンさんが来広して、細川さんのピアノのための『エチュード』を演奏したのだが、それには色があったのである。この人は、僕がラジオで一目ぼれならぬ一聞きぼれしたピアニストで、素晴らしい演奏だったのはいうまでもないのだが、演奏会の後のアフター・トークでも会場の方からそういう感想が聞かれていた。実は色を含む音楽なのかもしれない。色は光と闇の相克から生まれるという。

(2016年12月執筆に加筆し再録)

細川俊夫『魂のランドスケープ』

『武満徹 音の河のゆくえ』

武満徹生誕70年を記念した武満さんへのアンソロジー。佐野光司、細川俊夫、小鍛冶邦隆、野平一朗 他14名による。長木誠司+樋口隆一 編

武満徹 著作集 5

「数と夢」「歌の翼、言葉の杖―武満徹対談集」年譜、作品集他

尹伊桑『傷ついた龍 一作曲家の人生と作品についての対話』聞き手 ルイザ・リンゼイ

日本統治時代の朝鮮半島統営に生まれ、日本で学び、反日運動に身を投じ、ドイツで現代音楽を学んだ。朝鮮の南北分裂後、統一運動をヨーロッパで行うも、KCAIによって韓国に拉致され、投獄された牢の中で作曲する。その苦闘と栄光の人生が語られる。

『西谷啓治著作集』第七巻「神と絶対無」収載

押田成人『祈りの姿に無の風が吹く』

ドミニコ会神父、修道院ではなく信濃の高森に独自の共同体「高森草庵」を設立したことで知られる。「キリストに出会う」、「本来の伝承」への回帰を目指して、諸宗教の奥底の地下流を探った。『地下水の思想』、『道すがら』、『孕みと音』などの著作がある。

脇佳吉『魂よ、目覚めよ』

細川俊夫との対談『魂を震わす音楽の創造』、筆禅道の体験を綴った『芸術作品は霊的息吹きから生まれる』などを収載。禅仏教の修行とキリスト教神秘主義で知られるイエズス会士。イグナチオ・デ・ロヨラの『霊操』を翻訳した人。

道元『正法眼蔵』「山水経」収載

まど・みちお全詩集

説明はいりますまい。

キリスト教神秘主義著作集 7 エックハルトⅠ

ドイツ語説教集 神学論集 ヨハネ二世の教皇勅書 収載

一部のみをご紹介しましょう。この他に『班女』『二人静』『地震・夢』があります。

シェークスピアのリア王に仮託した作品。

能の松風をテーマに、モダンダンスのサシャ・ヴァルツとのコラボレーションした作品。

オペラ『海、静かな海』DVD

やはり、能の隅田川に仮託している。東日本大震災の犠牲者の追悼のために作曲された。

コメント