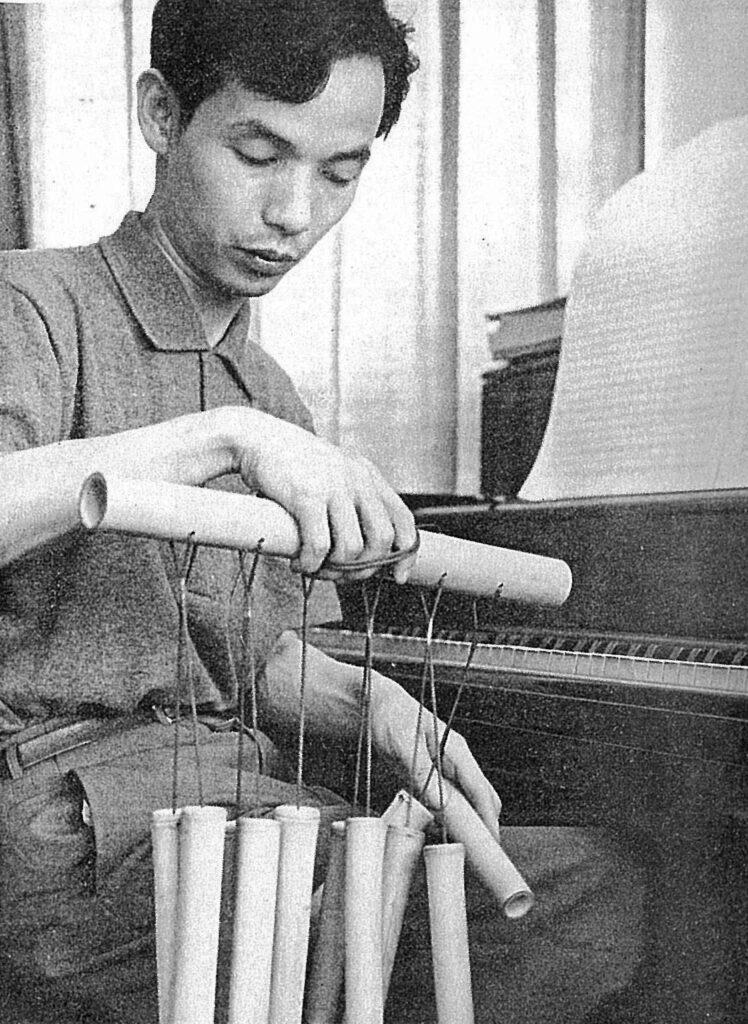

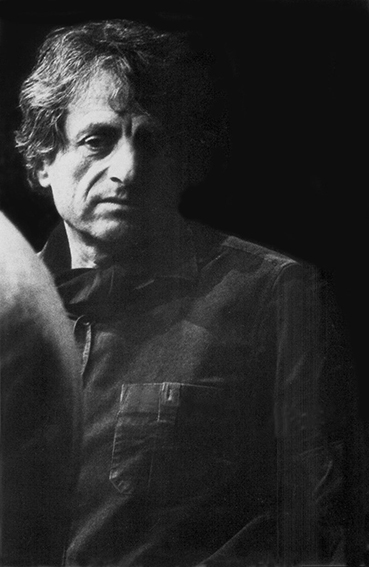

武満徹(1930-1996)

僕は、武満さんとは結局お会いすることができなかった。今から思うとお会いできる機会はあったのかもしれないのだが、残念なことだったと思う。作曲家の高橋悠治(たかはし ゆうじ)さんとは何かのコンサートの後の食事で、一度ご一緒したことがあったろうか。もう随分昔のことだ。この人はクセナキスに師事した人だが、その高橋さんは『鏡地獄の狂人』という文章(「現代思想」1976/2)で武満徹をこう批判した。しばらく立花隆(たちばな たかし)さんの『武満徹・音楽創造への旅』からご紹介したいと思う。

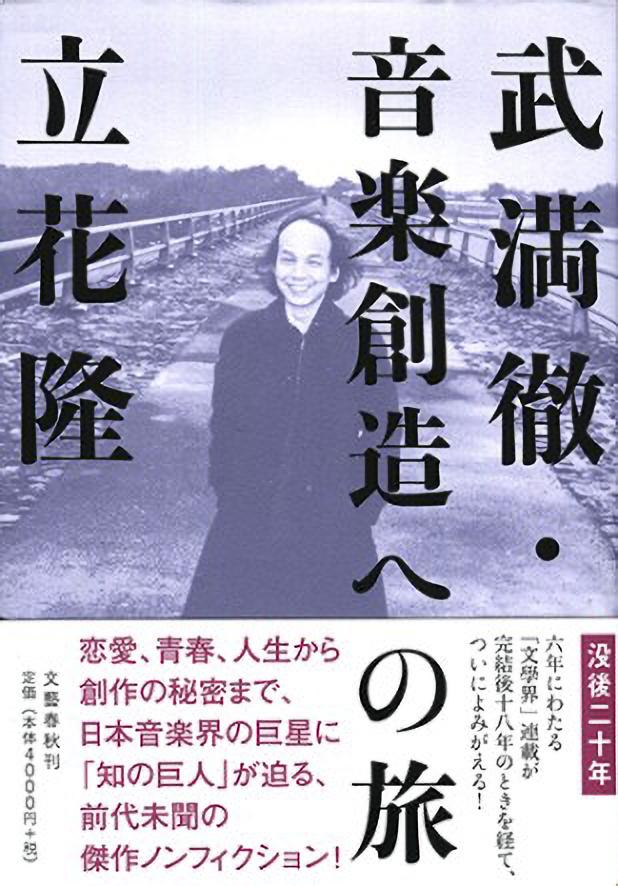

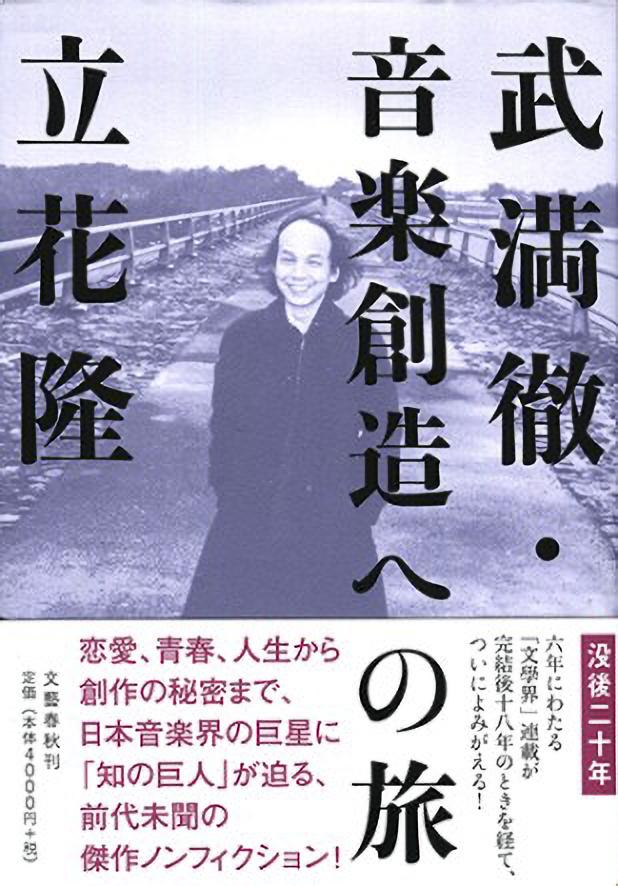

立花 隆『武満徹・音楽創造への旅』

立花さんは『臨死体験』などの著作で知られるノンフィクション作家・ジャーナリスト・評論家。1992年から98年まで「文学界」に武満さんへのインタヴューを重ねる形で連載したものを纏めた著作。そのため、貴重なドキュメントとなっている。

壊れゆく西洋

高橋さんはこう書いた。日本が真に西洋の影響を受けるのはこれからだ、という小説家や作曲家がいて、洋魂和才を思わせるこの主張とはうらはらに、当人たちは精神的中年を通りこして、無自覚な「日本回帰」をなしとげてしまっている。「かつて、私は西欧という一枚の巨大な鏡に自分を映すことが音楽することであると信じていたのだが、邦楽を知ったことで、鏡は一枚ではなく他にも存在するものであることに気付いた(『樹の鏡、草原の鏡』)」と、武満は書いた。これが現代日本の芸術家の姿だ。どこへゆこうと、彼に見えるのは自分の姿にすぎないし、とざされた心には、どのような魂の交流もない。彼は、西欧という鏡が壊れてゆくのを感じて、あわてふためいている。芸術家は、鏡の部屋に閉じこもって、ガマガエルのようにアブラ汗をながしていればよいのだろう。ありあわせの鏡がなくとも、別の鏡は日本的魂の奥底からやがてしみだしてるだろうというのである。(『鏡地獄の狂人』という文章(「現代思想」1976/2))

残念ながらこの批判は、いささか的はずれだった。武満徹が求めた音は単純に日本回帰すれば得られるものとはいささか異なっていたからである。ただ音の河のなかに取り囲まれる自分が、その中からある音を聴きだすことが重要だった。それが、日常の雑音からであろうと邦楽器からであろうと構わなかったからである。「沈黙と測りあえるほどの音」であればいいのであった。琵琶は、筑前琵琶の平田旭舟(ひらた きょくしゅう)さんから1~2週間に一度のレッスンを2年間受けたという。その後、鶴田錦史(つるた きんし)さんに出会った。尺八との出会いは篠田正浩監督の1964年の映画『暗殺』の映画音楽からで、横山勝也(やこやま かつや)さんを通してだった。この鶴田・横山、両氏によってノヴェンバー・ステップスは演奏されたのである。

西洋近代は壊れつつあるという戦後世代の作曲家の共通認識は、無調やセリー音楽の行きづまりなどから早くから存在していたようだ。だが、西洋の崩壊を東洋の伝統をもって支えることができるのか、それは疑問だったと武満さんは言う。西洋音楽は、論理的な構築物で音はその素材であるから音が自己主張することは基本的に許されない。それが彼の西洋音楽に対する疑問の焦点にある。日本の音楽は一つの美しい音をポーンと出したときにある世界を全部読み取ってしまうようなことを繰り返してきた。だが、それが落ち込んでいく退廃というようなものに怖さを感じるともいうのである。それは歌道の陥った行き詰まりのようなものを想像してもらえばよいかもしれない。

汎調性主義

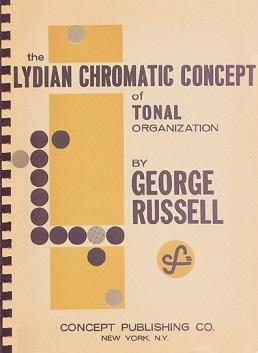

近代西洋音楽を支配してきたのは長調と短調からなる調性音楽であり、それからの解放を目指して無調音楽は立ち上げられた。そこから、1オクターブの中の12音を均等に使用する十二音技法、音の長さや強弱までも数式に置き換えて計算式で作曲するセリエルが生まれた。無調主義は、調性というものを根本的に否定する、いわば、無神論であった。これに対して、汎調性主義は、それがいたるところにあり、どう否定しようともあまねく存在しているとして、汎神論のような立場に立つものであるという。

前者にとって全ての音は平等であり、後者では全ての音が中心音に対してそれぞれの関係を持っているとされる。その中心音をリディアン・トニックと呼び、他の全ての音は、その太陽のような中心音に向って引きつけられる惑星である。これが調性引力の場である。それによって一つの音楽構造が出来上がると言う。ある音を中心音にとると、その音を中心に調性引力の場が生まれ、調性環境が形成される。その中で各音がどれだけの調性引力を受けるかをジョージ・ラッセルは調性引力表にまとめた。それは、いわば画家のパレットのようなもので、利用可能な全ての音が用意され、それらを混ぜ合わせるとどのような音響的な色彩が生まれるかがわかるというのである。

それはクラシック、ジャズ、フォーク、ポピュラーなどのジャンルを問わない。調性引力表は、無調(十二音音楽)もまた、調性組織の中の典型的なアプローチの一つであることを示唆するという。無調の中にも隠された調性があるということが分かると言う画期的な理論、あるいは哲学だった。だが、正直言って僕のような門外漢には具体的に掴むのは、はなはだ難しい。

ジョージ・ラッセル(1923-2009) ヨーロッパ音楽ではなくジャズに基づいた和声理論で、一般音楽理論に貢献した最初のジャズミュージシャンの一人とされる。

このラッセルの「リディアン・クロマティック・コンセプト」は、武満さんにとってメシアンの影響(音の響きと旋法)と並ぶものがあったという。辞書を片手に独学したジャズの理論だった。立花さんによれば、ある旋法をペアレント旋法として、それから亜種の旋法を沢山作り出し、それを積み重ねて汎旋法的な音楽を作り出していくもので、これを初めて使ったのは『地平線のドーリア』(1966年)であった。武満さん自身、最も好きな曲であるという。ラッセルは古代ギリシアのリディア調を主音階においたけれど、武満さんはドーリア調を主調音階においたのである。彼はジャズをクラシックより一段低いものとして見ることはなかった。父親はジャズのマニアで、彼も満州の大連で6歳ころまでそれを聞いて育ったことはpart1で既に述べた。1950年代終わりから60年代初めにかけてマイルス・デイビス、ギル・エバンス、ジョン・コルトレーンなどによってコード(和音)進行中心の演奏からモード(旋法)に頼る演奏がモダン・ジャズの主流になっていく。これを理論的に定式化した人がラッセルだった。

海童道祖 すき焼きの音を吹く

琵琶の鶴田錦史さんと尺八の横山勝也さんが共演したのは武満さんの『エクリプス(蝕)』が最初だった。横山さんは父親の横山蘭畝(よこやま らんぽ)に学んだ後、琴古流(きんこりゅう)の福田蘭童(ふくだ らんどう)、海童道祖(わたつみ どうそ)に学んだ。武満さんは、この海童道祖(1911-1992)の法竹(通常の尺八とはかなり異なる)の音に深く共感した。普化宗を出て海童道を開いて道祖となった人だった。「自然の生命力をうけて、これを体究練達する。」竹でもなく、人でもない「自ずからなる」自然の音に達することを目指す。民族音楽の研究家である小泉文夫(こいずみ ふみお)さんはこう書いている。海童道祖の法竹は音楽ではない。音楽と呼ぶにはあまりにその内容が大きすぎる。厳しい海童道という行の中で結果として発せられた音を、私たちが音楽としてとらえているに過ぎない(レコード『即音乱調』解説)。毎日深夜に起床して、法竹と呼ばれる、節を鉄の棒で通した太くて長い竹に子供が無造作に穴を開けたものを山中で6~7時間吹く。それも曲ではなく、一つの音を選んだらそれしか吹かない吹定(すいじょう)と呼ばれる特殊な修行を行うのであった。どんな狂った竹からでも正しい律(音程)が出せたという。

武満さんがその人に会ったのは、すき焼きがグツグツ煮えている小さな座敷で、外にはダンプカーとかが、うるさく行き交う通りに面していた。三尺(約90cm)ほどの例の竹で、しばらく荒い一つの音を吹いた後、伝統的な曲である『虚空』を吹いていたのであるが、鼻を使って息継ぎをする循環呼吸と同時に「密息(みっそく)」と呼ばれる腰を落とし(骨盤を後ろに倒し)、腹をやや張り出して、どこにも力を入れないで身体を動かすことなく呼吸をしていたという。この小さな部屋の空気の量では足りないというので、締め切った雨戸を開け放って演奏しはじめた。ダンプカーの音で演奏が聞こえないのではないかと思ったのだが、逆に全ての音がはっきり聞こえるようになった。街中でいつも聞いているような音がよりはっきり聞こえる。それも車の車輪の溝まで分かるような音であった。すき焼きの煮える音も快く感じられるのであった。演奏が終わると道祖は「武満君、今君はすき焼きの鍋の音を聴いただろう」と言う。「たしかにそうでした」と答えると、道祖は「君が聴いたそのすき焼きの音が、僕の音楽です」と語ったという。二人は意気投合しあった。(『樹の鏡、草原の鏡』「音」と「言葉」)

海童道祖(わたつみ どうそ)CD

『淘薩慈(ゆりさし)』

海童道祖は、こう解説した。法竹の近くで、すき焼きが音を立ている。そのときは、すき焼きそのものと同化して自分がすき焼きの音になるのですが、人はすき焼きと法竹とは別物だと思っている。実は、自分はすき焼きを吹いている。法竹とすき焼きは音において一如であって、法竹を止めれば、すき焼きの音に化した自分が天地いっぱいに満ちるのだという。「宇宙はあらゆるものを包含した一大音響です。石を叩いても音は発するわけです。」「音は宇宙露現の境からみますと、鳴らさなくても鳴っているのです。茶碗でも、箱でも、部屋自体でも、みな鳴っています。」「宇宙の音階――それは無です。」と述べている。尺八の名人が望む至上の音とは、風が朽ちた竹藪を吹き抜け鳴らす音であるといわれる。part1で紹介した平田旭舟さんの琵琶の演奏で述べた「自我を超えた<生>の脈絡にツラナル自在さ」とは何か、ここで再確認していただければ幸いである。五大有階響。それは地籟 (ちらい)・天籟とかつて呼ばれていた。

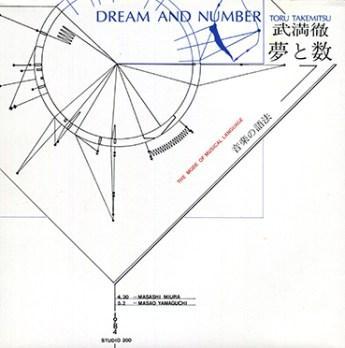

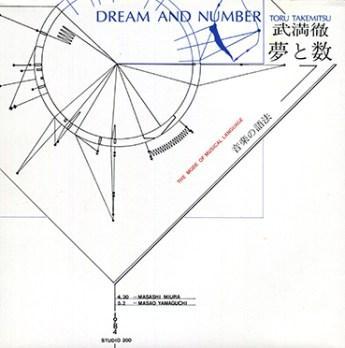

武満徹『夢と数』 身体をツラヌク音

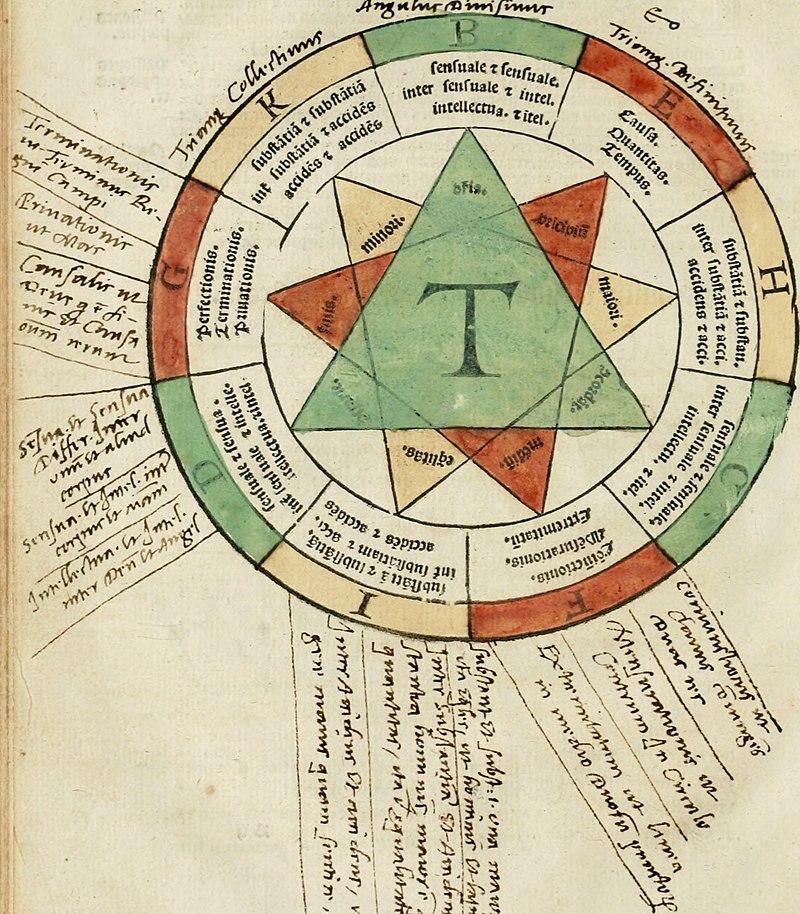

ここからは、武満さんの著作『夢と数』から意外な事実をご紹介したい。この著作は、1984年に東京の Studio200 において行われた講演を収録したもので、『鳥は星形の庭に降りる』や『地平線のドーリア』などの作品についての解説といった内容になっている。そして、それ続く編集者の三浦雅士、文化人類学の山口昌男らとの対談を併せて収録したものである。この本に紹介されている『ピアノのためのコロナ』というタイトルの作品では、6枚の正方形の図形楽譜を奏者がある角度で自由に組み合わせて、演奏するように意図されていて、ルルスの術を彷彿とさせるものがあった。その三浦雅士との対談で、武満さんは、こう述べている。

武満:「‥‥ぼくはちゃんとした教育を受けたわけではないし、音楽にしたっておおむね独学ですから。結局、頼るものは自分の感性だけです。‥‥」「‥‥いつも学がない、『対位法』がないというんで、ずいぶん永い間悩んだもんですよ。でもぼくは、負け惜しみじゃないが、ないってことはかえっていいと思っているから、まあ、そろそろ図々しく開き直れる歳になったということかな。昔はもっと純粋で神秘的でした。音楽を始めたころ、いつもじっと空を見ててね、何とも言い知れず感動して。空や星を見ないと作曲出来ないなんてバカなことを言って。(笑) また、時には、突然軀全身に音が聴こえてきた。いつまでも鳴り止まないんです。

三浦: 「実際に?」

武満: 「ええ、実際に。それが少し音楽を知るようになると、いやらしくもオーケストラで聴こえたりする。(笑) そこがなんとも具合悪い。だけど、またそうすると具合のいいことに、ぼくの感受性が生理的に衰えてきて、そんなことも稀になってきた。十七、八には、少なくとも、週に一度はそういう経験をしていました。‥‥」

音を聴くと色が見えるという人はカンディンスキーやメシアンをはじめとして稀にいるらしい。全身に音が聴こえてくるというのは、もっと稀かもしれない。例えば、ムンクの『叫び』は、画中の人物が叫んでいるのではなく、自然の巨大な叫びに耳を塞いでいる姿だと作者のムンク自身のコメントが残っている。それでさえ、全身を貫くような音であったかどうかは定かでない。武満さんが聴いた音がどのようなものであったのかは計り知ることができないし、それが彼の音楽にどれくらい影響したのかも分からない。

僕は、35歳くらいをピークによく色彩のビジョンを見たことがあったけれど、それを直接絵に反映させたいと思ったことはなかったように思う。ともあれ、世の中には「身体」をツラヌク音もあるのだということがこのエピソードから察することができるのである。武満さんにはこんな言葉もある。「図式的な掟にくみしかれてしまった音楽のちっちゃな法則から<音>をときはなって、呼吸のかようほんとうの運動を<音>にもたせたい。音楽の本来あるべき姿は、現在のように観念的な内部表白だけにとどまるものでなく、自然との深いかかわりによって優美に、時には残酷になされるのだと思う。<音>が肉体にならずに観念の所有となるのは音楽の衰弱ではないだろうか(『音、沈黙と測りあえるほどに』「自然と音楽」)。」 <音>が肉体になるとは、このような体験を踏まえて語られている。それはもっと知られてもよいことだろう。

雅楽との遭遇 『秋庭歌』

「10月6日(1961年/31歳)宮内庁にて雅楽を聞く。まさに音がたちのぼるという印象を受けた。それは、樹のように、天へ向かって起こったのである。‥‥雅楽には、西欧的な意味での拍という観念がない。もちろん、鞨鼓(かっこ/台に置かれた鼓の一種を桴で打つ楽器)と太鼓や鉦(しょう/金属製で皿状の打楽器)が織りなす律動があるわけだが、それは複雑な音の紗幕(しゃまく)をししゅうするに留まっている。それは記号のように暗示的だが肉体にむすびついたリズムとは遠い。紋様のように静的であり、時おり精神の方向を示す矢のように鋭く天に向って放たれる。ここでは楽器の不完全さということまでもが、不思議な調和をつくりだすのに役立っている。これは自然の仕掛けに似ている。平均律組織では律しえない微妙な音程のからみは官能的でさえある。(『音、沈黙と測りあえるほどに』「自然と音楽」)」

1973年に国立劇場の委託で『秋庭歌』が作曲された。当時のプロデューサーである木戸敏郎が『地平線のドーリア』を聴いて、この人は雅楽に向いていると直感したらしい。立花さんは音楽の師であった早坂さんの影響だというが、武満さん自身も雅楽の音が大変好きで、この『地平線のドーリア』という曲もその音を念頭に置いて作曲したという。相思相愛であったわけだ。先ほどの続きとしてこう述べている。「能の間はみちたりた生命感と気魄をもつものだが、それと思いあわせるならば、笙の音の河には永遠の安息があるとはいえまいか。‥‥私たちの課題は、音にたいする新しい認識の上にたって、はじめて行われる。雅楽がそれを満足させるものかどうか、私は知らない。しかし、この音の河のながれからは、未分化の豊かさが感じられる。」笙(しょう)は17本の細い竹を束ねて、木を加工した胴部にさしこみ、その一部から息を吹き込んで、竹の下の部分に取り付けられた金属のリードを振動させて音を出す。小さなパイプオルガンと言っていい。息を吐いても吸っても音が出る、休みなく響きが立ちあがる楽器だった。

この『秋庭歌』は『地平線のドーリア』と同じ17人編成で、前方と後方の二組に分けて演奏を行う方法も同じであった。その6年後、『秋庭歌』を第四曲目に置き、その前に三帖、後に二帖を加えた計6曲からなる『秋庭歌一具』が作曲された。雅楽奏者を30人必要とする演奏時間45分という大曲となった。これは、雅楽奏者たちからも雅楽の名曲として称賛されたのである。異例なことと言わなければならない。同時に武満さんは、その耳の良さに呆れられたという。笙は和音を出すようになっているので、色々重なってくると、今鳴っている音が、どの音とどの音なのか雅楽の演奏家でも聞き分けられなくなることがあるという。武満さんは、いつもそれを聞き分けていたというのである。

そして、このようにも述べている。「近年ぼくは日本の伝統的な楽器によって音楽を書いていますが、それは日本の伝統音楽が、現代音楽の困難な状況を打開するものだという気負った仕事ではありません。ただ、ぼくは世界に存在している音楽のすべてを、無垢の状態の耳で聴こうと思っているにすぎない。日本の伝統的な音楽は、それらのひとつのとっかかりにすぎないと考えているのです。したがってぼくは琵琶や尺八を単なる音響の素材として用いることはできない。しかし、それでいて古い琵琶とか尺八が、ぼくに、きわめて、新しく響くことが、いつもぼくを当惑させるのです。(『樹の鏡、草原の鏡』「音」と「言葉」)」

音のオリジンと音楽の官能性

武満さんが若い頃、ミュージック・コンクレートに没頭していた時期があったことは、part1で述べた。その頃、ドイツで、自然界には存在しない倍音を含まない純音が発見され、それとは対照的に全ての帯域の音を含んでいる雑音、つまりホワイト・ノイズが発見された。純音を煉瓦のように積み上げていくことが電子音楽の発想なら、ホワイト・ノイズから作曲家の感性にあった必要な音を引き出すのがミュージック・コンクレートだった。それは、既にある存在の中から不要な部分を取り去るいわば引算の音作りとも言えるものであった。彼は、初期のころから、そのような全体としての音の存在を想定していたことになる。

文楽における太棹の三味線、平田旭舟さんの琵琶の演奏などを契機に邦楽の音に出会った武満さんは、その邦楽の厳しい訓練とは、ただ技巧のためだけではなく、自分の呼吸を大きな自然の<生>に合致させんがためであると気付いた。やがて、海童道祖(わたつみどうそ)と出会い、彼の哲学に触れる。宇宙はあらゆるものを包含した一大音響であり、宇宙の音階――それは無だという哲学に接することになるのである。一音即仏法と言えるだろう。一音即仏、つまり、音楽は宇宙法則と合致するものであった。だが、あらゆる部分の中に全体が映しだされるという認識は、実は洋の東西に関わらず存在する。華厳経の「無量の刹界を一毛に処す」やスウェーデンボルグやブレイクの著作を思い浮かべていただければよい。

ディジュリドゥの演奏

宇宙から一つの音を聴きだす。そのような契機として琵琶があり、尺八があり、三味線があり、オーストラリアの民族楽器ディジュリドゥなどがあった。これらの音は「さわり」という言葉が示しているある複雑な音に集約されると言っていいのではないか。それは障(さわ)りであり、触(さわ)りでもあるのだ。一つの音の周囲にある種の音が、まるで布に染料がしみ出して少しニュアンスの異なる色のクマを作りだすようにつきまとう。そんな複雑な音なのであった。立花さんは、音が根源的に多層性を持っているという信念が武満さんにはあるという。ペルシアやインドの楽器が中国を経て日本に入ってくると何故か鳴りにくいように改良というか改悪された。そこには雑音と思われるような濃(だみ)た音が同時に立ちあがるのである。およそ、機能的な楽器とは言い難い。尺八は鳴りにくくされ、琵琶の弦は緩く張られ、能管には厚さ2ミリの竹管と呼ばれる異物が挿入される。それによって演奏される音は、重層的な分厚い音になって響くのである。

一方、雅楽では、笙や篳篥(ひちりき/オーボエのような構造を持つ縦笛)、龍笛(横笛)には出る音や指使いが全て決まっていて、出さない音の決まりさえあるという。そこに何か新しいものを付け加えることは不可能に近いと武満さんはいうのだ。これ以上崩せないというミニマルな構造をこの音楽は持っている。だが、それを積み重ねて作っていくことによって多層性の音楽を作れる可能性があったのである。ラッセルの「リディアン・クロマティック・コンセプト」の所でみた『地平線のドーリア』の作曲の仕方を思いだしてほしい。なにかフラクタルめいた構造さえ思い起こさせる。ここにも微妙な音程の絡みから発想される音の層というイメージがあるのであった。

バックミンスター・フラー(1895-1983) 中央

武満さんは常に新たな音を探していた。それは、フラーが科学の進化というものの価値を信じたように音楽の進化というものを信じていたからであろう。それに、西洋でもなく東洋でもないというコスモポリティックな志向が相まってくる。そのために、彼が強調してきたことは音を無垢な耳で聴くということなのである。新しい音を聴くための新しい耳が必要なのであった。それは、武満さんに大きな影響を受けた細川俊夫さんが故郷である広島の地でHappy New Ear と銘うったコンサートを定期的に開催されていることからも分かる。細川さんについては『細川俊夫 音楽を語る 人は花、人は絃、人は時』で近々再録する予定です。彼は、また、早くからその才能を武満さんから認められていた人だ(『遠い呼び声の彼方へ』他)。その新たな耳によってはじめて音楽の発生のオリジンに達することができるという。武満さんはこう述べている。

現代音楽と呼ばれるものの多くは、その音楽が生まれてくるときの官能性を、徹底的に退け、単に響きの斬新さを追求している。ときには新しい発明があって繊細なアトモスフェアを作りだすことはあるが、その音楽の肉体がない。現代音楽のなかでも、音が、機能とは違った意味の約束に縛られ、自発的な音、音自身の性格が壁のなかに塗り込められているように思えることがある。作曲家は西洋でも東洋でもない音楽の発生のオリジンをこそ求めるべきだ。音楽の起源的な構造を知るためには、ある時には、イヤニス・クセナキスのやっているような数学的な手段も有効であるかもしれないし、ジョン・ケージや一柳慧(いちやなぎ とし)がやっているチャンス・オペレーション(偶然性)の方法も役立つに違いない。それに、我々には過去からの、未来に役立つ多くの音楽がある。ハワイの音楽とか、ガムランとか、インド、中国、ベトナム、たくさんの音楽があって、琵琶とか尺八はその一部にすぎない。東洋と西洋を融合するというばかげた命題とは関係なく、自分たちはまず、世界に遍在する多様な音楽を聴くべきである。世界の多様な音楽をまず聴くことによって、しかも純粋で無垢な耳でもって聴くことによって、古い生命を持った音楽が、全く新鮮なものとして甦ってくるだろう。最初は戸惑うかもしれない、しかし、そこからしか新しい音楽は始まらないのである(『樹の鏡、草原の鏡』「音」と「言葉」)。武満さんが影響を受けたというエミリー・ディキンスンの詩にこんな一節がある。そう、こうして「美がおし寄せる、死ぬほどに」

「‥‥あんまり、はっきりしないものを書きたい、縁(ふち)がはっきりしない音楽の方がいい。‥‥いつでも、『何か』ではなく、『何かの間』にあるものを書きたいと思っていたんです。いまだにぼくが作る音楽は、そうです。‥‥武満徹」(立花隆『武満徹・音楽創造への旅』より)

武満徹 著作集 1

「音、沈黙と測りあえるほどに」「樹の鏡、草原の鏡」収録

武満徹 著作集2

「音楽の余白からⅠ₋Ⅴ」「音楽を呼びさますもの」収録

「線について述べたいことは限りないが、要するに線は最も神秘的なものであって、吾々、人間生活の根本的何物かの暗示であることはいふ迄もなく、或は宇宙の心といふも敢て過言ではあるまいと思ふ」という村上華岳の言葉が紹介されている。

武満徹 著作集 3

「遠い呼び声の彼方に」「時間の園丁」「夢の引用」収録 「無限の時間に連なるような、音楽の庭をひとつだけ造りたい。自然には十分な敬意を払って、しかも、謎と暗喩に充ちた、時間の庭園を築く。」

武満徹 著作集 4

「音・ことば・人間」川田順造・武満徹 往復書簡集 「オペラをつくる」大江健三郎との対談 収録

武満徹 著作集 5

「数と夢」「歌の翼、言葉の杖―武満徹対談集」年譜、作品集他

尹伊桑との対談で、武満さんは日本の伝統音楽には、リズムが主要になったものが少ない。能にはいくつかのリズムパターンがあるけれど曖昧だと述べていて、リズムが静的だとしているのは興味深い。

立花隆『武満徹・音楽創造への旅』5年に亘る武満さんへのインタヴューを纏めたもの。貴重な資料が満載となっている。広島の詩人である豊田和司さんが、僕の勤め先にドサッと置いていった本。

武満夫人浅香さんへのインタヴューを収録。作曲前にバッハの『マタイ受難曲』のコラールを弾くのは、音楽的なインスピレーションを受けるというより、気持ちを鎮静させるためじゃなかったのかと語る武満夫人。

武満徹生誕70年を記念した武満さんへのアンソロジー。佐野光司、細川俊夫、小鍛冶邦隆、野平一朗 他14名による。長木誠司+樋口隆一 編

コメント