井筒俊彦 英文著作翻訳コレクション『スーフィズムと老荘思想』上・下

比較哲学試論 仁子寿晴 訳

岡倉天心が英語で書いた『茶の本』で、「ビーイング・イン・ザ・ワールド」が独訳では「ダス・イン・デア・ヴェルト・ザイン」と訳された。ハイデッガーは、それをそのまま黙って使っていると今道友信さんは指摘する。これは道家の「処世」という語からの訳だったようだ。それを「世界内存在」とかいうふうに訳さないで、もともとの「* 処世」という言葉に戻してしまうくらいの歴史的フレキシビリティーがないと読んだってハイデッガーは分からないでしょうと今道さんは述べている (今道友信 井筒俊彦全集 第五巻 存在顕現の形而上学「東西の哲学」) 。言葉の乱れを正す正名 (せいめい) を尊ぶ今道さんらしい発言だった。

* (この「処世」という言葉については、関連図書の欄の中の『茶の本』で補足しておいた。)

このようなフレキシビリティーを念頭に井筒さんは生きた日本語による第三の言語というべきもので比較哲学の共通の場として作ろうと考えるようになった (同上 今道友信との対談) 。それは、一体可能だったんだろうか ? そして、「東洋」とはどのように探究されたのだろうか。今回の夜稿百話は、言語学の天才といわれた井筒俊彦さんのこの途轍もない試みの一つを英文で書かれた『スーフィズムと老荘思想』から探っている。

井筒俊彦(1914-1993)

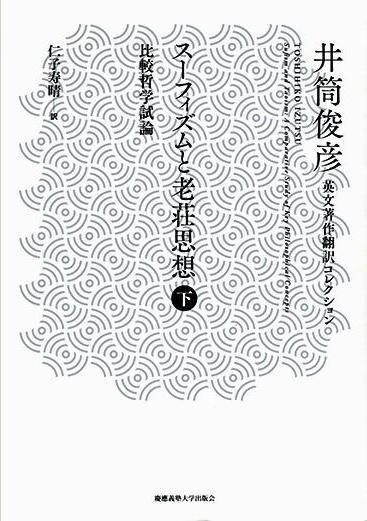

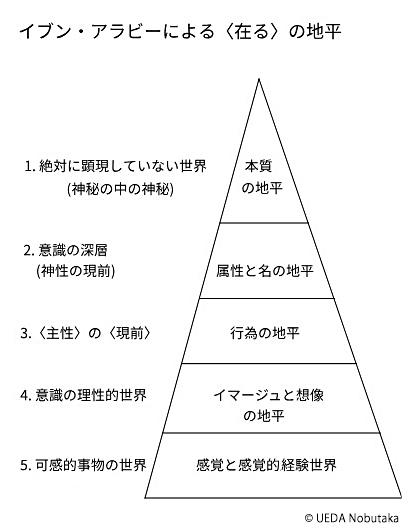

前回はスーフィズムの神秘哲学からイブン・アラビーの「在る」の自己顕現の過程を中心に、その神秘主義哲学の概観を五段階に亘る地平に即してご紹介した。今回の夜稿百話では、まず、荘子の坐忘に至る四段階をご紹介する。

荘子の坐馳と坐忘

『荘子』 清朝光绪年間刊印本 郭象 注

道家の修行には、錬金術に関わる外丹と瞑想術にかかわる内丹とがある。養生術に関わる胎息 (呼吸法) や導引 (体練) などもあるが、今回は内丹に関わると言ってよいと思うが、坐忘への道程を概観する。老子が照明された地点から議論を始めるのに対して荘子は、その段階より前の過程を述べることに重点が置かれると井筒さんは言う。そこには二つの重要な鍵概念として「坐馳/ 坐りて馳 (は) せる」 」と「坐忘 (坐りて忘れる) 」があり、それらに関わる四つの段階が語られるのである。最高の段階は、イブン・アラビーの絶対者に比せられる。西晋の郭象 (かくしょう/252-312) は、この段階の人は天地を忘れ、あらゆる存在するものたちを心の外に置き、己れ自身が存在するという意識も失い、際限なき虚の中で、ものが変わり続けるのに応じて自身も変わり続けると言う。「坐馳」から「坐忘 」までの段階、これを下から順に追ってみる。

4. 感覚と感覚経験の段階

現実の世界には多くのものがあり、それぞれに固有の名がある。そうした仕方で世界を認識することは道家の哲学者によれば病である。体が静かに坐している時にすら外界の印象に引き回されて心は動き回る。これが坐馳 (ざち) と呼ばれる「坐りて馳 (は) せる」状態であり、現実の可感的世界に沈んだままの段階と言える。

3. 本質群として現れる段階

つぎの段階は老子に従えば、自然の働きによって母である『有名=名付け得るもの』から万物が生じていることを知る段階である。「本質」とは「何であるか性」のことで、事物には、それぞれの特性がある。その本質群には、 表象 = イメージなどによる万物の区別はあるが、ここでは、それらに対する是非の分別が失われる段階にいたる。事物の間には無数の対立がある。これは外的世界のみならず精神的な内的世界においても同じであった。生死、善悪、正誤、長短、上下、グルジェフが言ったように「棒には両端がある」のである。これらの対立は相対的なものであり、理性が行使する分別や判断に過ぎない。この段階は、本質的に「正しい」ものも「誤っている」ものも実際にあるわけではなく、それらは相対的なものに過ぎないと知る相対主義的な意識の段階である。「道」への端緒には、あるが「本質群」というヴェールによって尚、隔てられている。

2. 一切の純粋可能性の段階

こうした区別に先立つ善でありかつ善でない何か、善でもなければ「善でない」でもない何か、そういった、あらゆる対立物が包摂される状態がある。それによって本質的に区別されたあらゆるものの境界のない「混沌たる一なる」状態に引き込まれるという。数々のイメージは、そのマトリックスのなかに包まれるのである。「混沌」は荘子にとってもっとも需要な鍵概念となる。万物が己れ固有の「本質」を超えて、それを離れたもともとの未分可状態へと帰還するからである。これが一切の純粋可能性の段階と言える。

相対主義が失われ、事物の明確だった区別がなくなっていく段階では、万物は本質的に未分化となる。これを荘子は「天倪 (てんげい) 」あるいは「天鈞 (てんきん) 」と呼んだ。天の均 (なら) し作用のことだ。万物は相対的に異なるが、理性のあらゆる判断に先だってある心の状態というものが存在する。山海経にある神鳥は胴体は黄色の袋のようで燃える火のようにも赤い、六本の足と四つの翼があるが奇妙にも定まった形がない。「荘周が胡蝶になった夢なのか、胡蝶が荘周の夢を見ていたのか、私には分からない。けれども、荘周と胡蝶とでは、確かに区別があるはずである。それにもかかわらず、その区別がつかないのは、何故だろうか。ほかでもない、これが物の変化というものだからである (斉物論篇27 小川環樹 訳)。」ここで、物の変化、つまり「物化」が登場する。

重点は外界から内面、つまり「こころ」に移る。外界において「事物・事象」群が様々に現れたり消えたりする一方で、人間自身の内面においても、ありとあらゆるものに行き渡る「生命」が脈打つ大きな空虚の中を何の妨げもなく動き回り、或ものから他のものへ「変転」しつづけるという。

『山海経広注』から「西山経」帝江 呉任臣 清

『荘子 胡蝶の夢』 陸治 明

聖人とは、相対的立場に依らず「天に照らす」者である。これを井筒さんは「照明」と呼ぶ。照明の哲学なのである。「人を知る者は智なり、自ら知る者は明なり ( 老子『道徳経』33)。」これを井筒さんは、こう訳す。「他人 (つまり、外側の対象) を知るのは『利口』な者だが、己れ自身を知るのは『照明された』者だ」と。荘子では、つつまれた光である葆光 (ほうこう) と呼ばれる (斉物論篇18)。普通の意識にとっては忘我状態の意識は仄かで見分けがつかない。この仄かな性格によって万物の境界は不分明になるのである。観照する者が通常の意識に帰還し始める時、意識の光はそのように見える。これに対して通常の意識はギラギラした目も眩むばかりの光をあれこれの特定の対象に当てるのである。

『荘子』の第二篇は「斉物論」と名付けられた。「全ての物が斉 (ひと) しく等化状態にあるのを論ずる」章であるからだ。ものは存在の次元で等化であることはイブン・アラビーの説と軌を一にする。荘子もまた「存在主義」と言えるのである。この次元で「在る」は無限の諸形態に変化、つまり物化し続ける。昭文が琴を弾けば、その曲/音は完璧に「成る/鳴る」が他の楽曲は、未だ演奏されることのない「成る/鳴る」の否定の状態を意味する。彼が演奏しない時のみ、全ての曲/音は完全・不完全を超えるのである。ちなみに、この全ての音は、武満徹さんの言うあらゆる音を重ね合わせたホワイトノイズを思い起させる。

周東卿 『魚楽図』部分 元 1291

メトロポリタン美術館

1. 絶対的段階

この段階は「知」の窮極の段階、始めからものなど存在していなかったという「空虚」や「何もない」段階へと至る。坐忘の最後の段階である。ここでは人は「道」、つまり「実の在り方」と一体化しているためにそれが「道」とか「実の在り方」とは感じられない。完全に天地を忘れ、心の外側では宇宙は無く、己れ自身の存在意識も失う。イスラムにおける「自己滅却 (ファナー) 」である。限りない虚となることですべてが変わり続けるのに応じて己自身も変化するが、変化のみがある。

斉物論篇には、楚の賢者である南郭子綦 (なんかくしき) のエピソードが語られている。子綦は自分の身体を忘れ、外界の対象を忘れ、脇息に寄りかかり空を仰ぎ、静かに深く息を吐く。つまり、自我喪失が起こるのである。「定まることが全くない」「無常」がある。荘子において「知」の究極の限界は、「始めからものなど存在していない」という坐忘の段階に至る時だ。この段階で人は「道」と完全に一致し、絶対的な「実の在り方」と一体化する。

全ては一つであるとしても対立差別を本質とする言葉を用いて表現することは不可能であり「一つ」であるということも差し控えねばならない。しかし、「一つである」ということを表すには言葉で表現するしかない。「一つである」という事実と「一つ」という言葉が生まれて二になり端緒の未分化を加えると三になる。道は〈一つ〉であるということは分割を許さないということであり、言葉による限り「道」は多という無限の世界に引き込まれるのである。斉物論篇16では以上のように述べられている。

「道」は絶対的な次元であり、言葉では表現できない。始めはなく、際限もなく全てに行き渡る虚なる段階を言語化する時、「一」の次元まで降ろさなければ表現し得ないのである。それを言語化するとすれば「在る」が最適ということなのである。

『永遠の道師』 梁楷の摸本 狩野安信 江戸

本質と混沌 恒常原型と天籟 (てんらい)

上記の荘子の四段階の中で第三段階にあたる「存在が本質群として現れる」段階は、井筒さんによって「本質主義」の段階と命名されている。本質とは、各々の事物をその事物と為さしめる主要な性質と言ったらいいだろうか。アラビーにおいても第三段階の「行為の地平」と呼ばれる段階である。この段階がどのように類似しているのかは、かなり分かりにくい。そこで、荘子の「本質群」とアラビーの「恒常原型」がどのようにリンクするかをここで補足しておきたい。

イブン・アラビー (1165-1240) と学匠 16世紀

アラビーの思想において絶対者が自己顕現する時、神名という経路を通って分化する。恒常原型とは、その神名が持つ形態である。イデアと言ってよいでしょう。この個々のイデア的なものによって現実の個々のものが実現する。万物は、恒常原型、つまり個々の固有の性状 (本質) によって区別される。恒常原型に馬の本質しかなければ世界には馬しかいないのである。恒常原型は可能なものたちの本質と言える。

老子は「名あるは万物の母なり」と述べる。老子や荘子においても、互いに事物を区別する本質主義は「在る= 道」の分有を否定するものではなく、「在る」という次元の延長線上での事物・事象群だと考えていたと井筒さんはいう。「存在」が「純粋に一つ」だとアラビーが言い得たのは、絶対者が自らを限定し、「自己顕現」することによって多となり、無数になり得るのを見たからである。井筒さんは、荘子の「道」も形而上学的に「純粋に一つ」であり、アラビーと同様に事物・事象群が混沌化し無差別化すると考えている。

人はもともと分けられない全体を切り分け、分節化して、それに特定の名を与える。それによって断片は「もの」に結晶する。名がそれに「本質的」固定性を与え、分解しないように保持する。スコラ学的に言えば、目の前にリンゴがなくても「リンゴがある」と言うことはできる。実在という問題から言えば、リンゴという言葉はあるともないとも言えない。善かれ悪しかれ言語とは、そういうものであり、言語が積極的に本質主義を支えると井筒さんは言うのである。

アラビーの言う各々の恒常原型は、いわば陰であり「在る」の光を受けて本質の輝きを放つ。名としての本質群が日常的な外界に「在る」とは考えられない。考えられないが、全くないとも言えない。それは、神の意識の中にあるが外界に対しては潜在的な可能態でしかないという意味である。ここにアラビーが「恒常原型」を導入した意義があると井筒さんはいう。それは、存在するとも、存在しないとも言えない形而上の原理である。神名は、この恒常原型の鋳型に沿って外界の事物を形成するが、神の意志を表す命令としてのコトバとも言える (『スーフィズムと老荘思想』上「創造」) 。恒常原型の場はコトバが個物化されるトポスなのである。井筒さんの文章からは、そう読める。

大地の穴に風が吹けば、その叫びが地の音である地籟 (ちらい) となって響き渡る。同一の風が万物に様々に吹きつければ個々の穴にその固有の音を生じさせる。万物が自分の音を出したのかと聞き紛 (まが) うが、実は音を出させたのは、その背後にある天の風である天籟 (てんらい) だと荘子は言う。「地」の音を聞きながら実は天の音を聴いているのである。無数の穴が出す無限の音は、天の絶対的な一つの音なのである。天籟を絶対者に例えるなら、われわれが理解できるのは、その働きそのものである。

8世紀のイランに現れたファズル・ッ・ラーにイスラムの文字象徴主義は端を発するといわれる。彼によれば、物質界は地水火風の四大によって成り立っており、それらが触れ合い、ぶつかる時に響きを発する。響きは即ち声であり、万物の響き、万物の声こそ他ならぬ荘子の天籟に似て神のコトバであるという。不断に変化する現世の諸行無常の中で存在世界が存在性を保っていられるのは、宇宙の存在性を保持するエネルギーの本性が 気息に似てコトバであるからだと言う (「意味分節と空海」) 。

風と象徴されるものは永遠にすべての内を流れ、全宇宙に拡がり、貫き流れ、浸透する。「生命 (つまり〈存在〉) の秘密は、水特有の『流れる』という動きのなかにある (イブン・アラビー『叡智の台座』) 。」これは、第一質料、つまりエーテルと言える。気と言ってもいいでしょう。それが、名としての本質を個々の事物に押印する働きなのである。

『道教風の観音菩薩』 19世紀

ジャーメ・モスク エスファハーン

老子の「無」と「有」 アラビーの属性と名の地平

荘子は上昇への道行を描いたが、老子はこの道行には、さほど興味は無いようで、いきなり「道」とは何かを語り始める。言葉で表現できない「絶対的な実の在り方 = 絶対者」を如何に表現するかに『道徳経』は腐心する。

「道の道 (い) う可きは、常の道に非ず。名の名づく可きは、常の道に非ず。」「道」が語りうるものであれば、それ「道」ではない。「名」がなづけうるものであれば、それは不変の「名」ではない。(道徳経1)

道は儒家の言う倫理的生き方であり、名は仁とか義、智とかいう名を指している。それらは本当の道や名ではないという宣言である。

「名なきは天地の始めにして、名あるは万物の母なり。」天地

が出現したのは「無名 (名づけ得ないもの) からであった。「有名 (名づけ得るもの) 」は、万物の (それぞれを育てる) 母に過ぎない。 (道徳経1)

このように名づけ得ないものが絶対者であり、井筒さん流に言えば「絶対的な実の在り方」であり、その絶対者が創造的に働く時の「名」は「有」つまり個々の「存在」である。

「反(かえ)る者は、道の動なり。弱き者は道の用なり。天下の万物有より生ず。有は無より生ず。」後戻りするのが「道」の動き方である。弱さは「道」のはたらきである。天下のあらゆる者は「有」から生まれる「有」そのものは「無」から生まれる。 (道徳経40)

「道は常にして名無し」「道」は永久であって名を持たない。(道徳経32)

「縄縄(じょうじょう)として名づく可からず、物無きに復帰す」次々と連続して名状しようもなく、何物もないところへ戻っていく。(道徳経14)

(以上 小川環樹 訳)

道は無であり、名が無ければ「何かで在らぬ」。それが「何も無い」のは人間の認識を超えるからであり、何物もないところへ帰っていくのは、そこが故郷であるからである。この現実世界へと展開し、次々と連なるのである。「道」は全く不分明でありながら、その内に最高にリアルな至純の「本質」があり、何らかのイマージュを持つ。そして、「道」は働きであり、荘子の考えとも一致する。

晁補之 『老子騎牛図』 部分 宋

最高にリアルな至純の「本質」があり、何らかのイマージュが「名を欠く」「一」を生み出す。

「道は一を生ず。一は二を生じ二は三を生じ、三は万物を生ず。万物は陰を負うて而うして陽を抱く。沖気 (ちゅうき) を以って和を為す。」道は「一」を生み出す。「一」から二つ (のもの) が生まれ、二 (のもの) から三つ (のもの) が生まれ、三つ (のもの) から万物が生まれる。全ての生物は背を陰 (ひかげ) にして陽 (ひかり) を抱えるようにする。そして (陰と陽二つの気[生成の力]の) まじりあった深い気によって (万物の) 調和 (平衡) ができる。 (道徳経42) (小川環樹 訳)

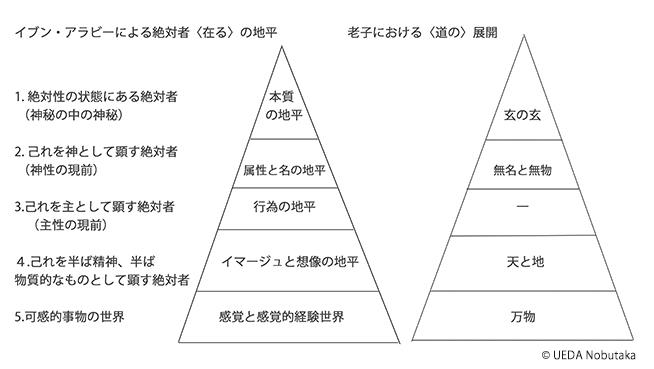

老子の生成の五段階を掲載しておく。荘子の座忘との違いは、荘子では「一切の純粋可能性の状態=混沌の地平」と「本質群として現れる段階」との間に別の段階が無いのに対して、老子では「無名と無物=何かで在らぬ無」と「天と地=何かで在る〈有〉」との間に、この「一」が挿入されており、より詳細な説明になっていることである。荘子における「至純なる一」は己れも含めて全てが包摂されるものの内にある「可能性」の段階にあるが、老子の「一」では、それがまだ他者として対象化されている段階と言えるだろう。

ここから、私たちは、イブン・アラビーの新プラントン主義とアリストテレスの存在論を底流に持つイブン・アラビーの「絶対者 = 在る = 実の在り方 = ハック」が自己展開する五つの地平、そして老子の「道」が自己展開する五段階を比較しうる段階にやって来る。

一段目 「本質の地平」と「玄の玄」は人間の認識を超えた表現不能の「在る」である。アラビー、老子いずれも「名づけ得ないもの」としている点で共通しているが、人間の理解を超えている以上、それらが同じとも違うとも言えない。「在る」は、そのようなものを暗示可能な言葉というだけである。「凄いものには手をだすな ! 」というヴィトゲンシュタインの警告に従いましょう。

二段階目 アラビーの「属性と名の地平」とは本質が完全な人間によって対象化され万物を生み出すための属性と名が内包される状態であり、老子では「物も無く名も無い」純粋に可能性の状態となっている。絶対者が限定され、「混沌」として対象化される段階である。

三段目 アラビーの「行為の地平」とは様々な名を持つ神の主性が現実界に物の属性や名を押印しうる第一質料としての地平であり、老子では万物を生み出す気の地平となる。

四段目 アラビーにおいては象徴と表象の世界が理性的に把握される「イマージュと想像」の世界であるのに対して老子では「天と地 = 何かで在る〈有〉」の世界とされている。

五段目 これは、いずれにおいても現実の感覚的世界である。

本書は「東洋の哲学」とはどのようなものかを目指す一つの試論である。そこには、神秘体験の後にそれをどのようにか表現しようとし、哲学的にまとめ上げようとした人たちの努力の軌跡がある。その例としてアラビーの照明と老子の明や荘子の葆光 (ほうこう) に象徴される光の哲学が開陳されるのである。老子においては非常にぼんやりとした「玄」として表現される。アラビーにおいては日の出前の曙光に比せられる。この「玄」には、現れたる象 (かたち) である事物・事象群が姿を見せる兆しがあり、その「玄」の暗さの中に赤がほの見える。それは、決してムハンマドの言う鮮烈な光ではないのである。

比較哲学の行へ

アラビーにおいても老荘、特に老子においても至高の存在は言葉に表現し得ず、「何かで在る」とも「何かで在らぬ」とも言えない。その神秘的在り方は「妙」であり、無から有を生み出す創造的な働きがある。本書では「至高の存在」「絶対者」「在る」「実の在り方 (ハック) 」などの言葉が執念といっていいほど頻出する。ここが二つの思想の原点だからである。ここに井筒さんの眼目がおかれていることは確かだ。

アラビーのスーフィズム神秘哲学と老荘思想が同じ類型、同じ構造を持っているのではないかということを示すのが井筒さんの意図であるのは明らかだが、その次元の指摘に留まらず、アリストテレスからトマス・アクィナスの流れである西欧哲学の存在論 (オントロジー) と道教 (タオイズム) との繋がりが、ほのかに見えたりする。これは、途方もないことなのである。ミハイル・バフチンが言うように全面的に異なるパースペクティブによって眺めた時、新たな評価やカテゴリーを発見できる (バフチン『美的活動における作者と登場人物』) というのは真実だ。しかし、誰彼ができることではない。このような凄いものに手を出せる井筒さんのような人を待望するのみである。

井筒俊彦全集 第五巻 存在顕現の形而上学

本論の冒頭で、ご紹介した今道友信さんのハイデッガーと「処世」に関わる話は、この井筒俊彦全集 第五巻 存在顕現の形而上学「東西の哲学」井筒俊彦との対話の中に出てくる。この文章のプロットは part1 に掲載しておいた。

『読むと書く』

『井筒俊彦全集 (中央公論社) 』に未収の論文、詩、エッセイ、書評、追悼文などを収載している。この中に高野山での講演「言語哲学としての真言」が収載されているので要約しておく。

「存在は言葉である。」この言葉から本講演は言挙げされる。当たり前だが、普通言う意味とは違って「森羅万象が実は全部コトバである」と井筒さんは説く。仏の悟りは言語同断だが、空海の「果分可説」では、悟りの内容である「果分」は、それを語り得るとしていることが注目される。そこには「果分」を語り得る異次元のコトバが瞑想体験上の事実としあるに違いなかった。それが「法身説法」による大日如来のコトバなのである。

言葉は現実を意味分節作用によってコト分けしてゆく。この作用は東洋では古くから知られており、唯識ではその働きは迷妄だとして「偏計所執 (へんげしょしゅう) 」などと呼ばれた。西洋ではヴィルヘルム・フンボルト (1767-1835) あたりから始まる。ソシュールが言語記号を中心とした全ての記号を聴覚的音声表象としてのシニフィエと意味表象としてのシニフィアンに分けたことよく知られている。これに対して井筒さんは、言語の深層に蠢く意味と意味可能体を一種の存在喚起エネルギーとして構想する。

そういった宇宙エネルギーの実在感を感受する人が必ずコトバのエネルギーとして感得するわけではなく、ピュタゴラスは数で、ヒンドゥー教では聖音オームで、ヴェーダーンタ哲学のバルトリハリにおける「声・ブラフマン」、あるいは人格神の創造力など表現の仕方は多様であり、旧約聖書には「太始 (はじめ) にコトバがあった」と書かれている。荘子は「天籟」として暗示した。人間の耳には聞こえない生き生きとした躍動する存在である。

易は陰陽二気が八卦に展開して万象万物を八つの元型に還元して提示する。乾・坤・‥‥ それらは六十四卦に再展開される。自然物は、けっして常識的に考える自然ではないと言う。陰陽三爻組合せからなる浮動的で柔軟なゲシュタルトであり、漠然とではあるがある方向に向かおうとする意味エネルギーの傾向性だと井筒さんは述べている。

イスラムの文字象徴主義は、8世紀のイランに現れたファズル・ッ・ラーに端を発する。チムールの息子であるミーランシャーに捕らえられ異端者として処刑され、胴体は猛犬に咬み裂かれ、首はどぶに投げ込まれるという悲惨な最後を遂げたと言われる。彼によれば、物質界は地水火風の四大によって成り立っており、それらが触れ合い、ぶつかる時に響きを発する。響きは即ち声である。万物の響き、万物の声こそ他ならぬ神のコトバであるという。荘子の天籟に似ている。不断に変化する現世の諸行無常の中で存在世界が存在性を保っていられるのは、宇宙の存在性を保持するエネルギーの本性がコトバであるからだと言う。彼にとって根源アルファベットは、絶対的言葉として宇宙根源語エネルギーが四方八方に湧出し、至る所に存在を呼び出す呼び声だった。その声は源泉から遠い現世においても事物事象の一つ一つにまで行き渡っていると考える。

ユダヤ教のカバラでは、神がコトバであるかどうかは分からないが、その無底に創造の思いが契機するとその創造への意志が全く音のないコトバとなって神の外に発出する。それが分化してヘブライ文字のアルファベットになり、それらが組み合わされて被造界を形成するという分けである。

翻って空海では、永遠に不断に大日如来は真言のコトバを語り続けるという。全宇宙を舞台とした根源語力、つまり存在喚起力である。その終わることのない円環運動はサンスクリット・アルファベットのア音から始まる。それは特定の意味に結びつかない純粋なシニフィアンだった。異次元のコトバの極限では意味としてのシニフィエは希薄化し音としてのシニフィアンが異常な宇宙的な巨大な力として地水火風空の五大を響かせて現れる。五大階響の言葉がそれを表している。アは、その絶対的シニフィアンである。存在世界は根源的にエクリチュール空間であり、そこでは声鳴り響く空間と言える。「存在はコトバ」なのである。

『意味の深みへ』東洋哲学の水位

「文化と言語の阿頼耶識―異文化間対話の可能性をめぐって」他収載

「文化と言語の阿頼耶識」には本論を補足する内容があるので端折って紹介しておく。

言葉には意味がある。しかし、一定した意味を持つ言葉は必ず「もの」をその性状である本質として固定した形で分節する。万物は存在論的に本来無差別であり、無分節である。東洋哲学の緒伝統を通じて根深い言語不信がある。言葉の意味表象喚起作用に謀られた人間意識の「妄念」すなわち現象学的他者をそのまま実在と信じてしまう根本的誤りを方法的に打ち破ろうとした。

●道教において、分節は、斉一である「道」の真相を傷つけるのとされる。「道」は、「混沌」であり、「一」と表現されるが、老子では本来「道は隠れて無名である。

●イスラムのイブン・アラビーは、天地創造以前の究極的リアリティを「玄虚 (ゲイブ) 」として底知れぬ深い闇の中に一物も無い状態を指した。「神」すら現れない極限的状態である。

中国哲学の「道」に相当する内容をインド哲学の『チャーンドギア・ウパニシャド』では、究極的な本質と言葉における色々な名の違いを土器に種類は有っても一塊の粘土に過ぎないという例を挙げている。

●ナーガルージュナは、言葉の意味喚起作用による偽りの形象・夢幻の仮象・仮名から、いわゆる「妄想分別」が生じ、苦悩一切はそのプラパンチャ (戯論/虚妄なる言葉) から生まれるとした。それが本来「無自性」、つまり「空」であることを体験して初めてその苦悩は消滅するとした。根源的一者の「空」あるいは「無」は、語の意味する分割線にそって四方に散乱する。それは、奇妙にジャック・デリダの「播種」を思い起させると言う。

●ロラン・バルトが、言葉の与える「秩序は区分けであると同時に威嚇を意味する」と述べていることを井筒さんは紹介している。言葉は何を言うべきかを強制するファシストだという。「元来、ファシズムとは、何かを言うことを禁止するのではなく、何かをどうしても言わなければならないように強制するもの」だという。デリダは言葉が固定されて動きの取れない事物事象を造り出す社会制度的側面を強調するのである。

井筒さんは表層的で社会制度的な固定された言葉の意味の構造の奥に本源的意味遊動の世界を見ている。そこには縺れ合い、絡み合う無数の「意味可能体」がある。それらが「意味」表層に現れて出ようと言語意識の薄暮の中で鬩 (せめ) ぎたわむれる。それが言語阿頼耶識なのである。

『丸山圭三郎著作集Ⅴ 人と思想』

ソシュール学の権威、つまり言葉のオーソリティーである丸山圭三郎さんが、言語の天才である井筒さんの『井筒俊彦著作集』第一巻「神秘哲学」について『新潮』に発表した文章が掲載されている。一部をご紹介する。

まず、井筒さんの存在が大きすぎて、日本の硬直したアカデミズムの枠に収まらなかったと言挙げされている。神秘主義が霊媒術や世間で言われるオカルティズムとか、人間が分際を忘れて神との合一を語る宗教的倨傲 (きょごう/驕り) とは異なり、一言でいえば「モノが在る」という実体験に他ならないという。「古今東西、あらゆる思想は、このどうにも説明できない事物と世界の存在感に端を発する。『何故無ではなくて、むしろ〈何か〉があるのか ? 』 とライプニッツは述べた。『何ものかが在る、故に我思う』のである。」

それは身体と意識の深層のリアリティ体験だと言う。一切の哲学的思惟は、この神秘体験の後に生まれる。その超越的実在が、いわばパトス的に体験され、これを言語化しようとした時、形而上学が成立すると言うのである。それは、思惟すべからざるものを思惟せざるを得ない衝動だった。時・空を超える窮極的絶対を強いてロゴス化せずにはいられない人間の営為こそが哲学と芸術の始原であると述べている。

本論における老子と荘子の訳は全て本書から引用させていただいている。有難い本だ。

岡倉覚三『茶の本』

岡倉天心が「The Book of Tea」を英語で書きあげて、東洋の美学を西洋に向けてジャーナリスティックに喧伝したのは明治39年(1906)である。一躍アメリカで有名になって各国の言葉に翻訳された。

「処世」の箇所での英文は Chinese historians have always spoken of Taoism as the “art of being in the world,”‥‥となっていて、これは中国の歴史家たちが道教を「世にある術」と呼んでいると述べていて直接に荘子の言葉として名指しているわけではない。ただ、道教、とりわけ荘子の著作が歴史家たちにそのように捉えられていたということを述べている。天心が、いわゆる「処世術」= “secret of success in life” などと英訳していないのは、やはり天心の見識の高さと言える。

ちなみに、この『茶の本』の中で荘子が名指しされている箇所は、弁論家の恵施 (けいし) と荘子との『知楽魚』の会話で、さかなの心が分かるかどうかの箇所である。part1にご紹介しておいた。

立花隆『武満徹・音楽創造への旅』

5年に亘る武満さんへのインタヴューを纏めたもの。貴重な資料が満載となっている。興味深かったいくつかのトピックスを挙げておく。

●武満さんにとってメシアンの影響(音の響きと旋法)と並ぶラッセルの「リディアン・クロマティック・コンセプト」について

●琴古流(きんこりゅう)海童道祖(わだつみ どうそ 1911-1992)の法竹(通常の尺八とはかなり異なる)への共感

●突然体全身を貫く鳴り止まない音

●既にある音の存在の中から不要な部分を取り去るいわば引算の音作りとも言えるミュージック・コンクレート時代、その初期のころから全体としての音の存在=ホワイト・ノイズの想定していた

『老子』 牧谿 部分 13世紀

老子 文徴明 (1470-1559)

『道家の不滅の山 23の殿堂』

19世紀

ジャン・バティスト・デュ・ハルデ (1674–1743) ハーグ版『中国の記述』 1736 形になり始めた天と地

ミハイル・バフチン(1895-1975)

ウクライナに近いロシアのオリョールに生まれた哲学者。

例えば、ラブレーをもとにしたグロテスク・リアリズム論はとても面白い。少しだけご紹介する。幻想と想像力が手を携える。バフチンは、グロテスクを大衆的な笑いの原理、生活の物質的・肉体的原理、アンビヴァレントな価値を併せ持つ変化の両極性、再生と復活のユートピア性を持つと規定し、宗教の厳格性や学問の抽象性をこととするお堅い文学とやはり対抗させた。フランソワ・ラブレーやそれに類するルネサンスの作家たち、ボッカチオ、シェイクスピア、セルヴァンテスらの物質的・肉体的原理に基づくイメージが民衆の笑いの文化を継承しているに違いないとバフチンは思った。生に対する独特な美的概念の継承である。近代から始まる美的概念とは鋭く対立する美的概念をゴシック・リアリズム、後にグロテスク・リアリズムと名付ける。

もっともこれだけではなく、ドストエフスキーの対話論など幅の広い思想家だ。

ジュリア・クリステヴァがまだ、ブルガリアの学生だった当時、バフチンは、革命的存在だったという。しかし、1965年にフランスに留学してみるとバフチンは全く知られていなかった。ロラン・バルトは、彼女にバフチンの著作についての報告をするように勧めたという。それが『バフチン ―― 言葉 対話 小説』というテクストであり、雑誌「クリティック」に掲載され、やがてバフチンの名が西側世界でも知られる契機となるのである(桑野隆『バフチン』)。そうして、彼女は、バフチンの思想に自分のアイデアを繋げた。

コメント