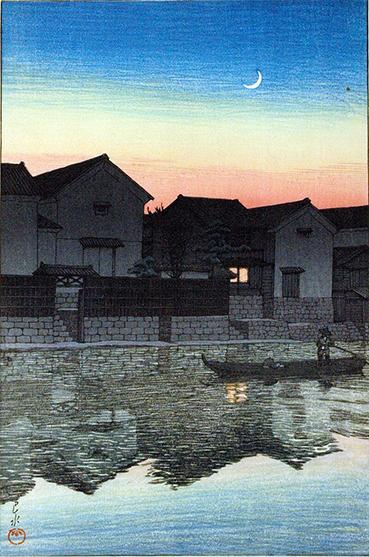

小泉八雲『日本瞥見記 上』

“Glimpses of Unfamiliar Japan” 平井呈一 訳

「来日後、数年の間、彼の日本熱は異常なほど昂進した。ハーンは神々の国を発見し、彼の『知られぬ日本の面影(日本瞥見記)』は日本を手放しで絶賛したが、その日本なるものは、実は彼が自分は見たと勝手に思いこんだところの日本にしか過ぎない。(『日本事物誌』第六版)」古事記の翻訳者であり、東京帝国大学で同僚として教壇に立っていたバジル・ホール・チェンバレン(1850-1935)は、亡くなったハーンのことをこう批判した。彼が80歳近い晩年のことである。では、本当にハーンの見た日本は幻想であったのだろうか。今回は来日してその第一印象を英語で描いた『日本瞥見記』を引用しながら、平川祐弘(ひらかわ すけひろ)さんの著作などを交えて、この際どい問題を二回に亘って考えてみたいと思っている。平川さんは比較文学、比較文化の研究者で東京大学やパリ第七大学教授などを勤めた人だ。比較文学というのは、なかなか面白いと思うようになった。

小泉八雲/ラフカディオ・ハーン (1850-1904)

「なにもかもが、言いようもなく愉快で、目新しくてたまらない。だから、どこでもいい、行けるところへ引っぱって行けと、それをいうのに身ぶり手ぶりで――それも正気の沙汰とは思われぬ身ぶり手ぶりで示す以外に、乗っている俥(くるま)やに、ことばを通じる手だてがない。‥‥なにを見ても、まるで小人の国のようだ。だいいち、住んでいる人間が、どれもこれもみんな小さくて、風変わりで、とてもこの世のものとは思われない。人間につれて、物までがやはりその通りだ。(『日本瞥見記』「極東第一日」平井呈一 訳)」

この”Glimpses of Unfamiliar Japan”は27章が収められている二冊本で、代表的な文章は松江について書いた「神々の首都」だった。「松江で、朝寝ていると響いてくる最初の物音は、ちょうど枕につけた耳の下に、どきんどきんと、大きく、ゆっくりと波打って聞こえる、あの心臓の脈搏に似た音だ。それは、大きく、しずかに、なにか物を打つような鈍い音であるが、一定の間隔をおいた規則正しい間と、どこか奥深いところから洩れひびいてくるようなその感じと、聞こえるというよりは、むしろ、知覚するという程度に、枕にかよってくるその響きぐあいとが、心臓の鼓動にまことによく似ている。この音は、ほかでもない、米を搗く太い杵の音なのだ。(『日本瞥見記』「神々の首都」平井呈一 訳)」ハーンの耳の良さについては第28話『中世は乱舞の時代だったか』に少し触れておいた。

ハーンの瞼の母

小泉八雲ことパトリック・ラフカディオ・ハーンは1850年ギリシアのレフカディア島(現レフカダ島)で生まれている。ラフカディオの名は、この島名からとられた。父親はダブリン出身の軍医で、その身勝手な行動をハーンは生涯恨んでいたようだ。母ローザはその島の女性で、彼にとっては瞼の母となる。その島に進駐したイギリス軍将校であった父と結婚した。ラフカディオの兄(生後間もなく亡くなった)が生まれた時に、二人はギリシア正教の教会で結婚式を挙げている。父はプロテスタントであった。

その父はラフカディオが生まれた二ヶ月後にはカリブ海へと転戦した。ラフカディオは二年後に母と共に父の実家があるダブリンへ移るが、プロテスタントでもなく、英語のできない母がその土地や家庭に馴染めるはずもなかったし、父はまだ、帰って来ていなかった。ラフカディオが三歳の時、父は故郷に帰ってくるのだが、弟の出産のために母がギリシアに帰国した最中に結婚証明書に彼女の署名がないことを理由に訴訟を起こして一方的に離婚してしまう。母は文盲であったらしい。そして、父親は、昔恋していた美しい未亡人と結婚することになる。傷心の母はギリシアに帰ってしまい、父は再婚相手と共にインドに旅立った。両親に見捨てられたことになるのである。やがて再婚した母は精神に異常をきたした。

ハーンは幼い頃、母の語る話の楽しさで体が震えたと書いている。そして、母と一緒に過ごした島での生活はこのようなものだったのである。「私の記憶の中には魔法にかけられたような時と処の思い出がある。そこでは太陽も月もいまよりずっと大きく、ずっと明るく輝いていた。それがこの世のものであったか、それともなにか前世のものであったか私にはわからない。私が知っているのは、青空はいまよりずっと青く、そしてもっとずっと地上に近かった、ということだ。‥‥海は生きて息づいており、なにか囁いているようだった。風も生きて息づいており、風が私にさわるたびに歓びのあまり私は大きな声で叫ばずにはいられなかった。‥‥そして、私をしあわせにしようと、ひたすらそのことのみを考えてくださった方の手で、その土地もその時も、穏やかに支配されていた。(『夏の日の夢』平川祐弘 訳)」

レフカダの浜辺

大叔母と子供部屋のお化け

ラフカディオは、大叔母のサラー・ブレナンに引き取られる。彼女はプロテスタントではなく、ハーン家やその周辺では唯一のカトリックだった。ラフカディオとその母に同情したのだろう。たいへんな資産家の未亡人で子供がいなかった。彼を跡取りにしたかったのだろうが、彼の方は異常に過敏になり、不安に苛まれるようになった。五歳の子供は毎夜子供部屋へ無理やり入れられ、灯りを消されて、施錠された。後で折檻されるのが分かっていながら大声で叫んで使用人たちを呼び寄せたのである。ハーンは夢の中で恐い人に会い、怖ろしいものに襲われ、胸を抑えつけられ、もがいて、金切り声を上げたが、もはや誰も助けには来てくれなかった。

ハーンは『私の守護天使』の中でこう述べている。「およそ有り得る限りの理由の中で最上の理由で、あのころの私はお化けや鬼や魔性のものを信じていた、――というのも私はお化けや鬼を、昼も夜もこの眼で見ていたからである。眠る前に私は自分の頭を掛布団の下に隠した。それはお化けや鬼が私を覗きこむのを防ぐためだった。それだからお化けや鬼がベッドの寝具を引っ張りに来た時、私は大声をあげて叫んだ。私にはなぜ私がこうした目にあったことをほかの人に話すのを禁じられていたのか理解できなかった。(平川祐弘 訳)」

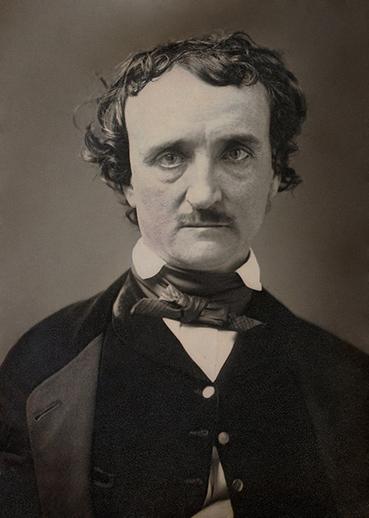

エドガー・アラン・ポー (1809-1849)

ポー 『M.ヴァルデマールの場合の事実』

ハリー・クラークのイラスト 部分

平川さんによれば、カトリックの叔母にとっては幽霊や鬼などというものはこの世に存在してはならないものであったらしい。ともかく、彼女は、この甥を跡継ぎにするには不向きであると考えるようになる。後に、日本の民話をもとに『怪談』を書くハーンは、ニューオーリンズに住んでいた頃、既に、『バンジョー・ジムの物語』の中で悪疫によって死んだはずの黒人男女が崩れかかった旧舞踏館で踊り狂う様を幻覚に見るという恐ろしい話を書いているし、一時住んでいたマルティニーク島が「幽霊の島」であることに惹かれて長く居ついたのだという。なにせ、エドガー・アラン・ポーに心酔する人になるのである。

邪神・魔神・疫病神

「妙なものが川を流れていく。諸君には、なんだか見当がつくまいと思う。いったい日本の貧しい階級の人たちが信仰するものは、仏と慈悲ぶかい神だけとは限っていない。邪神、悪神――少なくとも、そういった禍神(まがつみがみ)のなかのあるものが、時によると、そのよこしまな心を適当にやわらげて、不治の災難のかわりに、おさとしの意味で、ちょっとした一時の罰を人間に下すときがある。そういうときに、そういう悪い神に供えものを上げて、お礼をするのである。(これは、けっきょく、西インド諸島で、台風禍のために、二十万もの人命が失われたそのあとで、台風季の終わりに行われる感謝祭と同じようなもので、理屈には合わないことだが。)時によると、疫病神だの、風邪の神だの、まだそのほかにも、悪い性質を持った神に祈念をささげることもある。(『日本瞥見記』「神々の首都」平井呈一 訳)」

妙なものとは米俵の口に使う桟俵 (さんだわら) の上に土器を幾つかのせて稲荷さまや疱瘡神さまの好物の小豆飯を炊いてそれを載せて流すのである。幼い頃のハーンにとって、現実であった世界が日本の片田舎にも、このような形で、いわば、キツネ憑きがキツネを落とすための儀式のように、信仰の一部として残っていたことに彼は感動するほかはなかったのである。

流しびな 桟俵に載せたひな人形

一文無しでアメリカへ

ラフカディオにいささか期待を裏切られる結果となった大叔母に遠縁のヘンリー・モリニュークスが取り入るようになる。ラフカディオは、フランス、ノルマンディーのルーアン近くにある寄宿学校イヴトー聖職者学院に遠ざけられる。同じ時期、同い年のモーパッサンもこの寄宿学校で暮らしていたらしい。平川さんによれば、二人ともその事実を死ぬまで知らなかったという。モーパッサンは、「魚市場で魚の臭いがするように、あの学校ではお祈りが臭っていた」、「ああ、うら悲しい中学校」とほとんど呪いに近い言葉を残していた。ハーンの聖職者、宣教師嫌いもこの頃にはじまるようだ。面白いのは、後に、二人はフローベールに傾倒し、彼の文体を学んだという。ハーンは、フローベールの『聖アントワーヌの誘惑』などを英訳しているけれど、やがてモーパッサンを訳すのを好むようになったと平川さんは書いている。

この寄宿学校から英国のセイント・カスバート学校へ送られたハーンは、ジャイアンツ・ストライドという回転ブランコで遊んでいる最中に飛んできた綱の端に結ばれた木部が左目に当たり、眼球内が白濁して失明する。続いて、またも不幸が彼を襲った。モリニュークスの事業に全財産を出資していた大叔母が、その失敗の影響を蒙って破産してしまうのである。その頃、父が病死している。ハーンはかつての大叔母の使用人であったロンドンに住む女性のもとに送られたが、一文無しでほうり出されたに等しく、極貧の生活を送るようになる。17歳の時のことである。彼は生涯、親戚に叔母の財産を横領されたと思っていた。

(1821-1880)

(1850-1893)

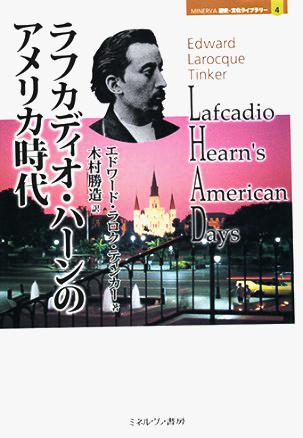

19歳の春、アメリカへの旅費を渡されたハーンはニューヨーク行の移民船に乗せられた。到着後は2年ほどそこにいたが、1971年にシンシナティに向かった。エドワード・ラロク・ティンカーの『ラフカディオ・ハーンのアメリカ時代』によれば、シンシナティに着いたとき、ハーンは無一文だった。しばらくこの本からプロットしてみよう。空き地にほうり出されたボイラーの中で寝たり、商店の裏にある荷箱の中や、干し草小屋のなかにねぐらを求めた。いつも、一張羅をていねいに脱ぎ、どうにか人前に出られるようにたたんでいたと言う。植字工の仕事をしばらくした後、「シンシナティ・インクワイアラー」紙の記者になることができた。24歳の時「タンヤード事件」と呼ばれた殺人事件を取材して名を上げることになる。その頃の彼は、人にインタビューすることが苦手だったし、事件をストレートに報道することも難しかったが、この殺人事件などはポーを思わせるような病的な筆遣いで記事を書いて成功したのだというのだ。ある時はヌードの美しさについて記事を書いているけれど、それは快く繊細な筆致で書かれていて、ヴィクトリア朝中期の道徳観に縛られていた読者もクレームをつけなかったという。この頃、ボードレールらのフランス文学に傾倒し、ゴーチェの『アヴァタール』や『クレオパトラの一夜』、フローベールの『聖アントワーヌの誘惑』を翻訳している。

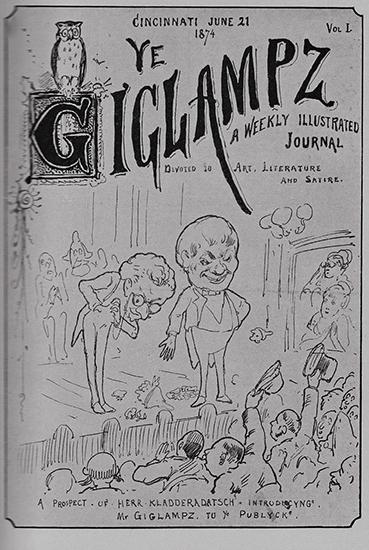

風刺週刊誌「Ye Giglampz/大眼鏡」創刊号

画家ヘンリー・ファーニーとの共作

1874年には、若い画家のヘンリー・ファーニーと共に8ページの週刊風刺誌「Ye Giglampz/大眼鏡」を発行している。同じ頃、アレシア (マティ)・フォーリーという黒人女性と結婚しようとしたのだが、当時のオハイオ州では白人と黒人の結婚は禁止されていた。それでも式を挙げようとしたハーンはスキャンダルを巻きおこし、他の新聞社に移らざるを得なくなる。どちらにしても生活の程度は低いものであったらしい。この女性もハーンのもとを去った。このことが契機となって1877年、27歳頃にニューオーリンズに移り住むことになるのだった。

クレオールなニューオーリンズ

ハーンのニューオーリンズの家

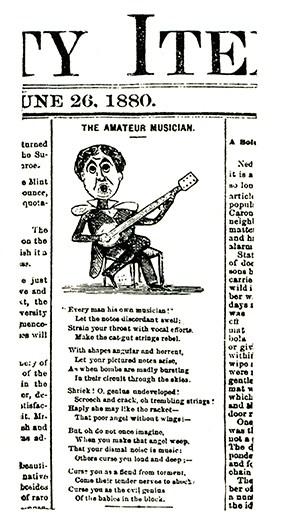

その地は、フランスとスペインの趣味が支配していてハーンにとっては嬉しく、ここぞ故郷という気分になったという。日本に到着した時と同じような感興を覚えたのかもしれない。だが、またもや1セントの金も得られなかった。苦労の末、「アイテム」という小さな新聞社に勤められるようになる。その「アイテム」紙が経済的な破綻の危機がおとずれると自分が紙面に挿絵を描くことまで提案した。

「デイリー・シティ・アイテム誌」における

ラフカディオ・ハーンの挿絵 1880

この頃、少しでも実入りのよい仕事をと考えたのか資金はハーン持ちで胡散臭いアメリカ人と「ハードタイムス亭」という安食堂を開いて経営に乗り出したが、相棒に有金を全部持ち逃げされている。これも彼の猜疑心を募らせる一因となっただろうことは想像に難くない。1881年の終わり頃、南部の「デモクラット」紙と「タイムズ」紙が合併することになり、ハーンはその新しい「タイムズ・デモクラット」紙に勤めるようになる。彼はすでにフランスを中心とした「外国の新聞」というコラムを「タイムズ」紙に寄稿していたのである。フランス文壇の彼の評論には、必ずある作家の魅惑的な解説がついていて、読者はその作家をすぐにでも読みたくなったという。この頃、エリザベス・ビスランドという若い女性がハーンの小品に惹かれて、自分の詩を見てもらいにミシシッピーのナチエズからやって来た。この「タイムズ・デモクラット」紙の記者の一人になる。やがて、ニューヨークへ移り、彼の最初の伝記作者となった。

ニューオーリンズのバニラウイスキーソースを添えた

クレオールパンプディング

助け舟も現われている。油の多いニューオーリンズの食事はハーンの体には合わなかったが、コートニー夫人はアイルランド風の料理を出してくれた。見える右目も強度の近視だったハーンは「食べ物を切っている時、鼻で皿の上の食べ物を探しているように見られる屈辱」から孤食を好む傾向にあったが、彼女は母親のように、なにくれと彼を気遣ってくれ、特別な部屋で彼に食事を出したという。さすがに、彼女にはニューヨーク、西インド諸島、フィラデルフィアから手紙を出し、日本からは最初の子供の誕生を知らせている。

それから、文学好きの若い優秀なスペイン人医師、ロドルフォ・マタスとも友人となり、その伴侶から例の『クレオール調理法』のネタを仕入れたようだ。調理法は、ほとんど彼女が教えたものだそうである。クレオールとは、植民地生まれの白人を指す言葉だが、ミシシッピー流域の広大な土地であるルイジアナについて言えば、そこに移住してきた人たちを先祖に持つあらゆる人種とそれらの混血の人々を指している。米国になる前の話である。そして、その人たちの話す言葉や文化もまた、クレオールと呼ばれた。平川さんによれば、カリブ海のフランス領のクレオール語もあれば、インド洋のフランス領で使われるクレオール語もあり、その場合フランス語とその土地の言葉との混合語というほどの意味であると言う。

彼は、いつも少数民族支持派だった。ブーズー(ブードゥー)の女王と呼ばれた女性の所へ通いつめたり、クレオールの伝承を仕入れていて、やがて西インド諸島での仕事を望むようになった。有名な雑誌の編集者たちが彼に会いに来たし、東部の雑誌が彼の論説を出版してくれるようにもなっていた。そんな時、ハーパー誌の編集長オールデンが彼の小説『チータ』に興味を示してくれた。津波にあった島から始まる物語だった。この小説は『ユーマ』とともに『カリブの女』に収録されている。ハーンは文明は気の抜けた偽物で、熱帯こそ死にゆく惑星の唯一生きた場所だという結論に達していた。1887年、カリブ海のマルティニーク島に渡った。1889年までのその滞在の記録は『仏領西インド諸島の二年間』にまとめられた。

南海の楽園 マルティニーク

マルティニーク島 ダイヤモンドビーチ

ハーンと仲の良かった「タイムズ・デモクラット」紙の編集長夫人であった、ベイカー夫人は、彼のことをこう評した。片目が見えない上に、もう一つの目も強い近視だったので、彼が読んでいる時はまるで本の頁の上を鼻でこすっているようだった、人間ほどの体積のものをこれほど接近した距離で吟味することは不可能だから、彼は知人の外見については、おおよそ感じ以上のものを持ったことがないのではないかと思う。時折、彼が若くて美しくもない人をその両方が備わっていると言っているのは可笑しかった。しかし、幻影が快いものであるなら、それを奪うのは気の毒というものだろうと。そして、彼の性格は奇妙なコントラストをなしていて、心が暖かく、情愛深かったが、同時に極度に不信感に陥りやすかったという。しばしば親友さえ、彼を軽んじたり、傷つけようとしていると疑った。時折、彼は訳の分からない怒り方をし、誠実に好意を持っている人に対して誰か仲を裂きたいと思っている人の悪意ある言葉によって容易く敵意を持ったというのである。以上、『ラフカディオ・ハーンのアメリカ時代』からご紹介してみた。

印象派の画家や作家が南海の楽園に憧れたようにハーンも地上の楽園を探し求めたのだろう。彼がマルティニーク島にいた1887年、奇しくもポール・ゴーギャンがその島のサン・ピエールという町に滞在していた。二人が出会ったかどうか僕は知らない。この島で半年の間に制作した作品がゴッホを感動させた。弟のテオはその中の1枚を購入して自分の勤めていた画廊に展示したのである。後に、ゴーギャンはタヒチに、ハーンは日本に旅立った。「およそ夏が死に絶えることのない、あの魔法がかけられた国の喜び‥‥(『夏の日の夢』平川祐弘 訳」)

日本へと続く文学の道

「幸福な人は文学を書くことを要しない。幸福はそのまま詩であるから。不幸な人は思いのたけを述べずにはいられないから」という文学観は、ハーンの切実な体験に基づいていると平川祐弘さんは書いている。人は嘆く時、永く声を引いて歌うも足らず、知らず知らず、歌に合わせて手が舞い、足が踏む。心情が声を生み出す。詠嘆から生まれるものが詩歌であり舞である。このような『詩経』の大序にある信条は日本の詩歌や能の根底にも横たわっていた。ハーンの文学観にも近かったのである。

そして、続けて「文学者は、まずなによりもその著述において利己的であってはならない。その悲哀や苦痛や損失がなんらかの価値を持ち得るのは、それは人間生活の大いなる苦しみを真に具現している時のみである。‥‥苦悩に対決し、苦悩を克服すること、特にこの克服するということが人に力を与える。人間は強くなるために苦闘するものだ(『講義録』平川祐弘 訳)。」日本の学生たちに、不幸を知らぬものの手で偉大なるものが書かれたためしは過去にもないし、未来にもないであろうと語った。そして、あのゲーテの『ヴィルヘルム・マイスター』の詩を引用している。

涙とともに糧(パン)を食べたることなき人は、

また苦しみ多き夜々

床に坐して夜を泣き明かしたことなき人は、

天の力、天の定めのいかなるものやを知らず。

ハーンの前半生を振り返ってみれば、この詩の意味は重い。同時に「タイムズ・デモクラット」紙の編集長夫人のハーン評も決して間違いではないだろう。さて、ハーンの描いた日本は、はたして幻想であったのかなかったのか。次回 part2 では日本に渡ったハーンを追ってみたい。三十九歳の時、日本への渡航が具体的になった。スポンサーとなるニューヨークのハーパー社に宛てハーンは計画書を送っている。「私の狙いは、『日本で暮らしている』『日本で生きている』という生き生きとした実感を西洋人読者の脳裏に創り出すことです。――すなわち、ただ単に外から外人観察者として見るのではなく、日本の庶民の日常生活に私自身も加わって、日本の庶民の心を心として、書いてみたい‥‥(平川祐弘 訳)」とハーンは書いている。

アメリカ合衆国とカリブ海

『カリブの女』

「チータ」及び「ユーマ」収載

数々の印象記、随筆、再話物語、論説、書評を書いたハーンだったが54年の生涯を通じて小説はこの二作品のみといわれている。

●『チータ』は、ニューオーリンズで執筆し、1888年に発表された。主人公はフランス領西インド諸島のクレオール語を話すコンチャ、愛称のコンチータの略称がチータである。この作品はアメリカの南部文学として国文学史の中で取り上げられる作品になる。

舞台は、メキシコ湾に連なる島の一つで、ニューオーリンズのフランス系 ―― いわゆるクレオール ―― の上流階級の避暑地であったイル・デルニエール島。その島全体が波に覆われるという巨大な嵐に遭遇し、一人の赤ん坊を除いて島の全員が亡くなってしまう。その子は別の島の漁師に奇蹟的に救われ、漁師の家で成人した。その娘を裕福な親戚の者が引き取りに来た。しかし、彼女は、その家を去らなかった。その話をグランド・イル島で聞いたハーンは、クレオールの名家の幼い娘がスペイン系の漁師に拾われ身元不明のまま育てられると言う筋立てを考えた。

ある日、フェリウと二人の手下は、荒れた海に小さな村なら丸ごと建てられそうなほどの丸太の漂着物に遭遇した。その中に大きな玉突き台が揺れながら流れてくる。死んだ女の手が死と同じほどの力でその台を掴んでいて、その頸には幼子が取りついていたが、母を求めて泣くだけの力が、まだ残っていた‥‥‥

●『ユーマ』はマルティニーク島で書かれ1890年に発表された。この作品は前作の『チータ』よりもマルティニーク島の風俗や民俗学的記述が豊富でハーンのルポタージュの能力を買ったハーパー社が彼を日本に派遣する決め手になったと言われる。

かつての植民地時代、マルティニーク島の豊かな家庭にはダーと呼ばれる混血黒人女性の乳母がいた。ダーに対しては肌の色に対する偏見はなく、母親代わりであり敬意をもって遇された。サン・ピエール市のぺロンネット夫人の家のユーマはその家の一人娘エメーとほぼ同い年で二人は一緒に育った。エメーのダーとして買われた奴隷であるドゥースリーヌはエメーが五歳の時に亡くなったが、その娘がユーマだった。二人は乳姉妹のように育ち成長し、素晴らしい女性として成長したユーマはエメーのお付となった。

エメーは農園主のデリヴィエールと結婚し、子供を設け、ユーマはその子のダー/乳母となる。しかし、一年後エメーは嵐に会い肋膜炎を発症してあっけなく他界してしまった。ユーマはエメーの子マイヨットの乳母になった。ある日、マイヨットの危機にユーマは、真っ暗な部屋に飛び込むと何か危険なものを踏みつけた。2メートルほどの蛇の首を足で押さえたが、脚に巻きつかれた。ユーマの叫び声聞いて彼女を救ったのは、農園の組頭であるガブリエルだった。やがて二人は相思相愛になる。しかし、ユーマの所有者であるぺロンネット夫人はユーマが結婚すれば、今より下級の身分になること慮り結婚を許さなかった。ガブリエルは英領のドミニカ島に駆け落ちすれば自由人の身分になれるとユーマを誘ったが、彼女の気持ちは揺れ始めた。マイヨットの母親代わりである自分、その母親エメーとの約束、ぺロンネット夫人への恩が彼女を躊躇させた。結局、駆け落ちはなされなかったが、二人の愛は続いた。

やがて奴隷制度撤廃の動きが顕となり、働こうとしない黒人奴隷が牢にいれられたことによって暴動が起きる。白人たちは外に出ることができなくなった。暴徒たちはユーマやマイヨットとその父親が避難していた屋敷にも迫った。屋敷の男たち何人かは殺され、屋敷に火がつけられた。しかし、そこに黒人女は助けろと叫ぶ男が現れた。ガブリエルである。しかし、ユーマは‥‥‥。

ミス・マルティニーク

2007年 ミス・ワールド大会

『ラフカディオ・ハーンのクレオール料理読本』

文学好きの若い優秀なスペイン人医師であるロドルフォ・マタスの奥さんから教えられたレシピをまとめた『クレオール調理法』。レシピの内容は、それほど細かく書かれていない。

ハーンはクレオールでの朝食を友人にこのように手紙に書いている。「朝食には朝早くレストランに行って、無花果一皿、ブラック・コーヒー一杯、クリーム・チーズ(これは北部のと違って、牛乳を固めてクリームに浮かべた素敵なものですが)、それにトウモロコシのマフィンを二、三枚と、卵一個を平らげます(鈴木あかね 訳)。」

エッグサルドゥ

ポーチドエッグを中心にしたクレオールの卵料理。

ジャンバラヤ

スペイン料理のパエリアを起源に持つニューオーリンズの名物料理の一つ。

平川祐弘『小泉八雲 西洋脱出の夢』

本文中の平川さん訳のハーンの文章については全て本書から引用させていただいている。

平川祐弘『ラフカディオ・ハーン 植民地化・キリスト教化・文明開化』

本書は副題にあるように多様な方面からハーンの足跡をたどるもので、例えば、ハーンがマルティニーク島で収録した民話もかなりあり、それが約50年後の1939年にフランスで出版されていると言う。本書でもクレオールの民話がいくつか紹介されている。一つだけご紹介しよう。

『ピエ=シク=ア』

姉のマリーと弟のピエ=シク=アというふたりの姉弟がいた。毎晩マリーは行く先も告げず出かけていった。心配した弟は母と相談の上、姉の跡をつけることにする。姉が途中できれいなズボンやチョッキ、帽子などを見つけると弟は現れてそれをもらうが、姉はその度に弟を家に返そうとする。

姉が訪れていたのは大悪魔の家で、悪魔と姉は抱き合い、食事をすると姉は寝てしまった。悪魔はこう歌いながら姉の眼玉をくりぬいて皿に載せた。

目玉を抜けや、くり抜けや、

目玉を置けや、また置けや、

ジン・ゾン・マレゾン

ゾン・ゾン !

寝椅子の下に隠れていた弟は大悪魔の歌を繰り返しながら姉の目を元に戻して、目が見えるようにしてやり、大悪魔の家から逃した。そして、悪魔の金とヴァイオリン、銀の食器を盗って別の通りから逃げる。途中悪魔の群れに二度も出会うが、「ヴァイオリンを習いに来た」と言って大悪魔の歌を歌いながら素晴らしい演奏をしたので悪魔たちは感心して弟に「とっと逃げうせろ」と言ってくれた。翌日の朝、両親はマリーに司祭様の服を着せてもらい祝福してもらうように教会に出かけた。弟は大悪魔の金を両親に渡し、みんなで大御馳走をたらふく食べた。

エドワード・ラロク・ティンカー『ラフカディオ・ハーンのアメリカ時代』木村勝造 訳

シンシナティのある晩のこと、ハーンは二人の友人といかがわしい館を訪れたが、いざ出ようとしてもハーンがなかなか出てこない。ドアの隙間から中の様子を覗くと、部屋の真ん中に裸の女性が立ち、彼が5センチほどの近さで彼女の周囲を廻りながら、こう呟いていた。「うむ、ギリシア人は間違っていなかった ―― 女のヒップの線ほど綺麗なものはこの世に無いなア。」

ハーンは二人の画家のどちらかに頼んでヌードの制作風景を物陰に隠れて取材させたもらったことがあり、その記事は評判をとった。その画家の一人が、後に週刊風刺誌「Ye Giglampz/大眼鏡」を一緒に発行することになるファーニ―だった。彼が挿絵を担当し、ハーンが文学と諷刺を担当したのだが、ハーンには、この時期、ユーモアのある文章を書くことが出来なかったために、最終の第8号では一つの欄を埋めたに過ぎなかった。それも血みどろの官能小説になった。こうして、この諷刺週刊誌の二人によるコラボは終了したのである。

コメント