ジョセフ・コンラッド『闇の奥』

テムズ河の河口付近、グレイブゼンドのあたりは暗く濁り、その向こうには哀調を帯びた薄暗闇に覆われた偉大な都市ロンドンが沈殿したかのように横たわっていた。主人公チャーリー・マーロウは、船の舳先に立って海を見つめる重役殿、ドミノをもて遊ぶ会計士、一枚きりの毛布を敷いて横になる人徳の弁護士、そして語り手である〈私〉に暗い闇に閉ざされるアフリカのコンゴ川奥地での体験を語り始める。

グレイブセンド テムズ川の下流域、ロンドンの東約30kmにある河港都市

昔はこのあたりも暗黒の土地だったんだとマーロウは語る。若いローマ市民の青年が身代を立て直そうと、知事や税管理や商人たちも伴って荒涼な未開地に上陸し、やがて内陸にたどり着く。魔境ともいうべき原始の自然が持つあの神秘的な生命が樹々や蛮人の胸の奥にうごめいている荒野の全体 (wilderness) が身に迫る。いまわしい魅力だけが募り、それに屈服すれば、ただ嫌悪だけが残る。ケルトの地、ブリテン島に足を踏み入れた者たちの感慨をコンゴの奥地での自分の体験と重ねている。〈私〉は、マーロウだけが漂泊者だと思う。精神的にも。

彼は、フランスの汽船に乗って出帆した。目の前の陸地が「微笑み、眉をひそめ、誘いをかける、雄大だったり、醜悪だったり、平凡だったり、荒涼としていたりする風景が、沈黙したまま『さあ答えをみつけにおいで』と囁きかける」ような風情に思えた。ところが、大陸の海岸には何の特徴もなく、単調な陰鬱さを漂わせ、ほとんど黒と言っていい暗緑色の巨大なジャングルの緑が遥か遠くまで広がっていたのである。

この『闇の奥』は映画陣を強く刺激した。『第三の男』を演じたオーソン・ウェールズは『闇の奥』を原作としてファシズムの脅威を描こうとしたが予算が削減され撮影開始初日で中止の憂き目をみた。ワルキューレの音楽に乗せたヘリコプターの攻撃シーンが一世を風靡したフランシス・コッポラ監督の『地獄の黙示録』は、この小説をベトナム戦争での特殊任務に置き換えたものだった。その細部まで『闇の奥』が参照されているという。このあたりは、立花隆氏の『解読「地獄の黙示録」』に詳しい。

フランシス・コッポラ監督

『地獄の黙示録』ポスター

この小説のテーマの一つである〈搾取する人間の腐敗と頽廃〉は、1970年位までは批評家たちの多大な賞賛を集めたが、それ以降、フェミニストやアフリカの文学者たちからの過激な攻撃が始まった。コンラッドのこの小説が持っている性格に由来しているのは確かなことだった。それは、何故か。今回は、二十世紀的問題を19世紀の最後の年にキックしたコンラッドの名著『闇の奥』に迫ることにしたい。

コンラッド 二重の生い立ち

ジョセフ・コンラッド (1857-1924)1904

コンラッドは1857年ロシアの支配下にあったポーランド領 (現ウクライナ) のベルディチェフ近郊で生まれた。キーウの南西にある町だ。本名はユゼフ・テオドル・コンラット・コジェニョフスキ。父は、カトリックの信仰を持ち、作家、翻訳家であり、地主階級の貴族で、所属政党は革命的「赤軍派」であった。ロシアからの民族独立と民主的革命を夢みる活動家だったのである。三歳の時、地下革命活動の罪で一家はモスクワ北方50キロにあるヴォログダの収容所に送られた。七歳の時に母を失い、流刑が解かれた後、11歳で父も失った。この夢想家の父に対する思いは、「純粋な理想主義が腐敗と変質によって固定観念に変質する様」と「人生を孤独な試練の場あるいは、悪夢の選択」として捉える契機になったのではないかと言われる (オーエン・ノウルズ『コンラッド文学案内』第一章「コンラッドの生涯」)。

父 アポロ・コジェニョフスキー

一方で、翻訳家としての父の影響は、コンラッドの文学的素養に資するものだった。父親の仕事を通してポーランド文学をはじめ、ポーランド語とフランス語でアメリカ文学、シェイクスピアやディケンズの英文学、ユゴーなどの仏文学、セルバンデスのスペイン文学などに触れた。

12歳の孤児は、母方の伯父 (叔父としている著作もある) に引き取られたが、伯父は政治や司法に携わった人であり、保守的で実際的な人だったと言われる。コンラッドを保護し、父とは相反する影響を与えたらしい。父と伯父とは二重の絆であり、同時に二重の足枷となった。コンラッドの二重性の淵源になったのではないかといわれる。1872年、15歳前後のことだが、突如船乗りになりたいと言い始めて伯父を狼狽させた。2年後、ロシア政府のパスポートを持ってマルセイユに出た。その伯父によれば、フランス船籍内でのいざこざ、密輸の遠征と破綻、モンテ・カルロでの賭博などが災いして一文無しになった挙句、自殺未遂という結果に終わったらしい。

伯父 (叔父) タデウシュ・ポブロフスキ―

政治犯の息子は25年の兵役義務が課せられていたロシアにも関わってもいられなかった。そこで、イギリス商船での働き口を見つけた。居心地は良かったようだ。29歳でイギリスへの帰化が認められた。英語はどうであったか分からないが、フランス語は得意で、彼の文体はフランスのロマン主義特有の流れるようなリズムや華麗なレトリック、イメージ喚起力を持つ文体を英語で再現したものと言われる (『コンラッド文学案内』第一章)。およそ20年の間、船乗りを生業にしながら小説を書いた。その最大の転機は1890年のベルギー領コンゴへの旅だった。本作品の舞台である。その4年後、彼は陸地での永住を決意する。

ブリュッセルの貿易会社

主人公マーロウは、子供の頃の地図上の憧れの一つだったアフリカのとぐろを巻いた巨大な大河を走る蒸気船の船長になりたいと言う夢を追った。それを、かなえてくれそうな親切な叔母のコネを頼ったのである。それでブリュッセルの貿易会社に勤めることができた。著者であるコンラッドも実際に遠縁の叔母の助力で、1889年にブリュッセルの北部コンゴ貿易会社の面接を受けて就職している。

その都市は白く塗った墓を連想させ、会社のある街路は、深い陰になった、狭い人気のない街並みで、板すだれのついた無数の窓と死んだような沈黙が支配していた。入り口の階段は塵も飾りもまるでない砂漠のようで、受付の二人の女は黒い毛糸の編み物をしていた。その内の一人が無地の洋傘の袋のような服を着て夢遊病者のように黙って自分を迎えると控室に案内してくれる。運命の女神たちモイラを彷彿とさせるという人もいるが、どんなものだろうか。面接は45秒で終わり、秘書は、「いかにも悲しげな、同情にたえない顔で、書類を差し出して、僕にサインさせた」。決して明るくない未来への序章だった。

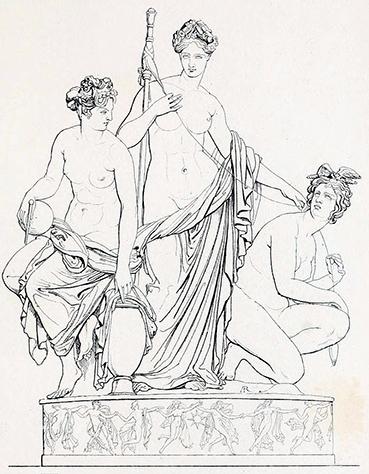

ラケシス、クロートー、アトロポス

コンゴの闇と西欧の闇

ここで、コンラッドが小説の舞台として選んだコンゴの当時の状況をご紹介しておこう。ニューヨーク・ヘラルドの発行者ジェームズ・ベネットは、アフリカ奥地で消息を絶った宣教師であり著名な探検家であるデイヴィッド・リビングストンの発見と救出を欧州特派員であったヘンリー・スタンリー (1841-1904) に命じた。1869年のことだ。彼は、9か月後にタンガニーカ湖畔のウジジで見事リビングストンを発見する。このスタンリーにベルギー国王レオポルド二世が白羽の矢を立てた。コンゴ川流域の探検調査といくつかの事業所の設立を委託したのである。

1863年にリンカーンが奴隷解放宣言を行った後、アフリカ西海岸を起点とした奴隷貿易は、ほぼ終わっていたと言われる。他国の植民地経営が垂涎の的だったレオポルド二世にとって、この頃空白の地であったコンゴの奥地は、またとない野望の土地となった。そこはコンゴ自由国という彼のいわば私有地となるのである。その国からの輸出はゴム、象牙、椰子油といったものだが、輸入は建築資材と言ったものではなく銃火器と弾薬だったようだ。通常の植民地でさえなかったのである(藤永茂『闇の奥の奥』)。

1890年頃のコンゴ川流域 概略図

闇の奥への出張所

フランス船に乗って30日目にコンゴ川の河口に到着、そこから320キロの行程を小さな海路用の蒸気船で遡る。陸では重く鈍い爆発音がしていた。鉄道を敷くための発破だ。出張所は、岩肌の傾斜に建てられた木造のバラックで三棟ある。そこは、何もかも雑然としていて黒人たちが列をなしてやって来きては、出ていき、加工製品や、屑のような綿布、ビーズや、真鍮の針金などの流れがドンドン奥地の闇の中に送り込まれていた。出張所の奇蹟的に優雅な身なりの会計士は、奥地にいる一級代理人であるクルツという人物についてしきりに吹聴してくる。本場の象牙地帯にある最重要な交易出張所を預かっている人物でヨーロッパの重役らが尊敬してやまない人物だという。

次の中央出張所でも、支配人のスパイとうわさされた一級代理人の若い男もクルツが天才で慈善と科学とそのほか色々なものの使者だと語る。その若い一級代理人は、自分の存在の忘れ難い一時点で覚えた生の感覚というものを他人に伝えるのは不可能で、その感覚こそ人生の真実だと言う。この言葉はコンラッドの信条でもあったのではないか。クルツの噂はうんざりするほど聞かされたが、いくら聞いても不思議に、はっきりしたイメージが浮かばなかった。

その中央出張所は、会計士のいた最初の出張所から32キロの道のりを60人の隊商と一緒に徒歩で移動した所にあった。しかし、そこに到着してみると自分が船長になるはずの蒸気船は難破した後、船底が割れて水の中だと言う。河に棲む巨獣の死体のような残骸だった。だらしない建物にいた支配人は平凡な男のようだが、斧のような重く鋭利な一瞥を投げかけ、物を言い終わる時のせせら笑いのような薄笑いが謎めいた。重要な出張所の責任者であるクルツが病気になり極めて重大な事態になっていると告げる。

コンゴ川上流の貿易汽船 1890年頃

ある夕暮れ、蒸気船の甲板で寝そべっていたマーロウは、支配人とその伯父のとぎれとぎれの会話を耳にする。「象牙がね」「どっさりと ―― それも極上品ばかり ―― 半端じゃない数で ―― 全く忌まわしいことに、あの男から」「来たのは象牙だけか」「請求書もね」クルツは、奥地から象牙と一緒に帰ってくるつもりだったが500キロ近くも川を下ったところで引き返してしまった。マーロウはここで、クルツなる人物をチラリとではあっても確かに見たような気がする。

どうやらクルツは「あのならず者」と呼ばれているらしい。「軍隊の駐屯地 ―― 医者 ―― 300キロ離れた ―― 今は一人だけ ―― 遅れは避けられない ―― 九か月 ―― 音沙汰なし ―― おかしな噂」そして、「〈各出張所は、より良きものへと途上の標識となるべきであり、通商の拠点となるのは当然として、同時に文明化と向上と教化の拠点にもならなければならない〉どうですこれ。 ―― あの馬鹿野郎が ! それで、支配人になりたいだと ! いや、まったく ――」(黒原敏行 訳)

言葉の魔術師と土地の悪魔

船の修理を終え、中央出張所を出て原始の森に挟まれた水路を遡る。クルツの出張所に近づいた時、奇妙な警告の看板を見た。水深が浅くなりはじめ、倒木が現れる。突然、川岸から矢が雨のように降り注いだと思うとマーロウの足元で一斉射撃が起こった。舵手の黒人は鎧戸を開けてマルティニ・ヘンリー銃を撃ちまくっていたが、槍が肋骨直下の脇腹に刺さってこと切れた。

コンゴ川と先住民の集団 1889

その襲撃を切り抜けてクルツのいる出張所に着いた。行先を心のままに定める男が孤独と寂寥に耐え、初めて踏み込むあの原始の異様さの中で、秘儀参入を果たした生霊、あの恐ろしい儀式に終わる深夜の舞踏を主宰する指導者となったこの土地の悪魔が彼なのだ。

蛮習抑制国際協会が将来のための報告書をクルツに委託し、彼がそれを名文で書き上げていたことをマーロウは知ることになる。その内容は、自分たち白人は先住民にとって超自然的存在であり、神のような力をもって彼らに接することができ、単純な意志によって際限のない善行を施しうるという、極めて壮大で雄弁なものだった。その魔術のような言葉の流れはマーロウを熱狂させさえした。しかし、クルツの理想主義は腐敗と変質を被ったのだ。コンラッドは彼に父親を重ねたのかもしれない。それは、辺境の文明化を言挙げした植民地主義の理想が搾取と抑圧に変質していったのとパラレルなのである。

ずっと後に震える手で書きくわえられたと思われる後書きにはこう記されていた「蛮人どもを皆殺しにせよ ! 」この書類はクルツからマーロウに託されることになった。この「野蛮な習慣の廃止」に関する報告書は、ベルギーに帰還した時にクルツの従兄弟とかいう人物に後書き部分は破り取って渡されるのである。

クルツの死

クルツは船の船室に横たわったまま支配人へ話しているのがカーテン越しに聞こえて来た。「私を救いだすだと ! ―― 私ではなく、象牙だろうよ。よしてくれ。私を救いだす ! 私のほうがお前たちを救ってきたんだ。お前は私の計画の邪魔をしている。病気 ! 病気だと ! 私はお前が思いたがっているほど病気ではない。だが、まあいいだろう。私はまだ自分の理念を貫くつもりでいる ―― 私はまた戻ってくる。何ができるか見せてやる。お前には小商人 (こあきんど) の根性しかない ―― 私の邪魔をしている。私はまた戻ってくるぞ。私は‥‥」(黒原敏行 訳)

クルツを崇拝するロシア人の若者は、派手な色の継ぎはぎの道化のような服を着ていた。クルツについてあれこれ話してくれた内容から、クルツは、彼を崇める村民を手下にして奥地で略奪を働いていたとマーロウは推測した。彼は自分の行為を嫌悪しながらそのことから離れられないのだった。それに、マーロウの船を襲わせたのはクルツだったのである。彼は、連れ帰られるのをひどく嫌っていた。クルツは事成って凱旋したあかつきには鉄道の駅まで国王たちが出迎えてくれることを子供ぽく夢想したりしていた。

コンゴ川の日没

ある夕方、クルツは「私は闇のなかに横たわって死を待っている」と言ってマーロウを驚かせる。象牙でできたかのような顔に現われた表情は、冥い自負と無慈悲な力、怯懦な心と烈しい絶望だった。自分の一生を、その欲望、誘惑、耽溺の微細な細部まで再び駆け抜けていったのではないか。彼は何かの幻覚を見たかのように、二度、呟くようなほとんど息だけの声で低く二度呟いて冥府に向かう。

『 怖ろしい ! 怖ろしい ! 』 (黒原敏行 訳)

『闇の奥』を巡る評価

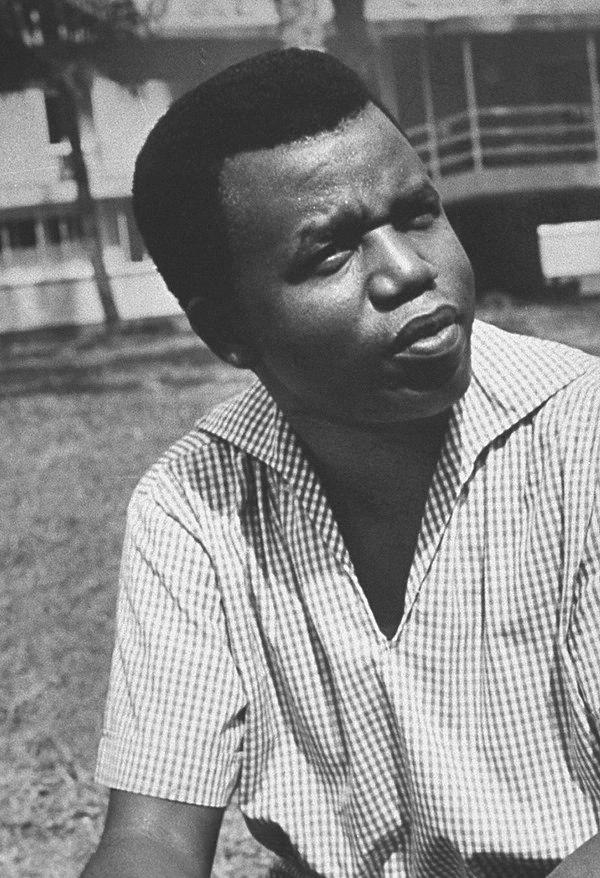

植民地主義が現在では批判の的であることは言うまでもない、極東の朝鮮半島でもそれはあった。しかし、19世紀末という時代に、コンラッドがイギリスの帝国主義に対して当時の保守層と同じような肯定的見解であったのか、あるいは、帝国主義全体に対して懐疑を持ち反植民地主義を標榜していたのか議論は分かれている。ナイジェリアの作家チヌア・アチェベは、コンラッドを人種差別主義者と考え、南アフリカの作家エゼキエル・ムファーレレは異文化集団に優れた造形をなした傑出した白人作家としている(アンドレア・ホワイト『コンラッド文学案内』 第十章「コンラッドと帝国主義」 )。

そういった議論よりもこの作品が植民地に関わる西欧人の心理的な問題を扱っているという観点のほうが興味深い。ハンナ・アーレントは、「ジョセフ・コンラッドの『闇の奥』のほうが、歴史、政治あるいは比較民俗学のこの問題に関する書物よりも〈この経験〉の背景を明らかにするのに適しているだろう (アーレント『全体主義の起原』〈〉は筆者) 」と述べている。その理由としてこう述べる。「ヨーロッパ系住民にとって黒人部族の行動が何か不気味な非現実性と奇怪さを持っていたのと同様に、人種妄想が直接に生み出した恐るべき大量殺戮 ―― ブーア人 (南アフリカを中心にいたオランダ系白人) によるホッテントット族の根絶、ドイツ領アフリカでのカール・ぺータ―ス (クルツのモデルとされている) の凄まじい殺人、ベルギー国王による平和なコンゴ住民の大量虐殺など ―― には精神錯乱の虚しさと言ったものが感じられる。人種妄想を正当化しうる根拠は、理論的なものであれ、政治的なものであれ存在しない。(同上)」

コンラッドがカール・ぺータ―ス やコンゴ住民の大量虐殺などを知っていたことは間違いないといわれている。知った上で物語の俎上に載せているのである。

現実を見る生まれながらに備わった力

この『闇の奥』という作品で、先住民について、書かれた部分は多々あるが、対照的な二つの箇所を御紹介する。

● 瀕死の先住民たちの様子。

「彼らが、ゆっくりと死につつあるのは、はっきりとわかった。敵でもない、罪人でもない。今はもうこの世で生きている者とも言えない。緑がかったうす薄闇の中でごちゃごちゃに入り乱れて横たわる病気と飢えに冒された黒い影にすぎなかった。海沿いの各地域からと合法と不合法の色合いもさまざまな年季契約で連れてこられ、身に合わない環境に置かれ、慣れない食べ物を与えられて、病気になって効率よく仕事ができなくなると、作業場から這い出して身を休めることが許される。この瀕死の影たちは、空気のように自由で、空気のように薄かった。 (黒原敏行 訳)」

ここの箇所で、コンラッドは明らかに植民地主義が引き起こした非道=闇を弾劾している。

● 船が流れの曲がり角で集落に出くわしたシーン。

「あそこでは ―― あそこでは怪物的なものが野放しになっているのが見られた。風景はこの地上のものとは思えず、原住民は ―― いや、彼らは、人間とはおもえないというわけじゃなかった。分かるかな、そこが最悪なんだ ―― ああいうものが非人間的とは言えないんじゃないかと思えることがね。じょじょにそんな気がしてくるんだ。吠える、跳ねる、くるくる回る、恐ろし気な顔をする。だがぞっとするのは、彼らも俺たちとおなじように人間だと考える時だ。自分たちもこの野性的な熱い興奮と遠いつながりを持っていると思う時だ。なんて不愉快な。そう、とても不愉快だ。 (黒原敏行 訳) 」

この部分がアチェべが論難した部分にあたる。まるで1859年に発表された『種の起源』に対する反駁の呟きも混じっているかのように聞こえる。一様に人間的な触れ合いについての記述は抑えられており、とりわけ先住民とのそれはほとんどない。しかし、この後にこういった文章が続いている。

「しかし、君らも、男らしく真実に向き合うなら自分の中にあるの怖ろしいほどの率直さに呼応するものがかすかに残っているのを認めるだろう。原始の夜から遥か遠くに離れた自分にも理解できる意味がそこにあるのではないかと何となく感じられることだろう。それはちっともおかしくない。人間の心にはどんなものでも入る ―― 過去と未来のすべてがそこにあるんだから。‥‥‥ともかく真実が ―― 時という外套を剥ぎ取られた真実が ―― そこにあったのは間違いない。―― だが男なら、その真実を知り、瞬き一つせずに直視できるはずだ。もっとも、それには、少なくとも岸にいた連中と同じくらい男らしくなければならない。自分自身の器量で ―― もって生まれた力で ―― 真実と向き合わなければならない。 (黒原敏行 訳) 」

笑顔で踊る子供たち ベルギー領コンゴ・アバ 1900年代初頭

コンラッドが、コンゴの闇と同時に西欧の闇を描いていることは疑い得ない。いささか、男性性を強調しすぎてはいるが、それ以上に歴史的社会的照射から離れて現実を直視する強さが必要だとしていることは注目に値する。より混沌化する社会の中で生きていかざるを得ない現代人にとっても痛切だ。

ヌミノーゼな闇

この作品は、植民地化する側とされる側の闇だけではなく、それらを包摂するような闇に僕たちを引き込んでいくのではないか ? それは、世界の闇でもあり、生の闇でもあり、人間の本源的な闇でもあるのではないのか ? 見えてくるパースペクティブは、オットーやユングのヌミノーゼな闇である。それは、ユングの言う元型の持つ闇の奥に突き落とされるような両義的な性格を持ち、オットーの非合理なもの、超自然なものに対する畏怖の感情というべきものに近い。そこには神話的な世界の匂いがする。

かつて闇の地であったブリテン島、砂漠のような貿易会社の階段、ブリュッセルの街の墓場のような描写、夢遊病者のような受付の女、陰鬱さを漂わせ黒と言っていい暗緑色の途方もないジャングル、緑がかったうす暗闇のなかに雑然と横たわっている病苦と飢餓の黒人労働者の影、あの恐ろしい儀式に終わる深夜の舞踏、暗闇のなかに横たわって死を待つクルツ。幾重にも船側を洗う波のように繰り返されるヌミノーゼなイメージ。それらは、この作品の通奏低音を奏でている。この点でwildernessという言葉は象徴的だ。クルツはアフリカの闇を通じて自己の闇の中に飲み込まれる人間のアレゴリーなのである。

1923年にトーマス・スターンズ・エリオットはジェームズ・ジョイスの『ユリシーズ』が神話的手法によって現代史の虚無と混沌に調和をもたらしたとしているし、彼自身も『荒地』において『闇の奥』からイメージを借りている。クルツの人物像を評して「地獄落ちは現代生活の倦怠からの救済 (『評論選集』)」とさえ述べているのである。コンラッドは、ノースロップ・フライ、ジョゼフ・キャンベル、クロード・レヴィ=ストロースらが指摘し、モダニストの作家たちが関心を寄せた神話の重要性を既に先取りしていたといわれる所以である。 (セドリック・ワッツ『コンラッド文学案内』第三章「闇の奥」)

時系列のゆがみ

帰化人のよそ者であったコンラッドが小説家として名声を得ようとすれば大きなハードルが存在したことは想像に難くない。彼は読者を表立って逆なでしないように配慮しながら実は深い部分で逆なでしようとしたのではないかと思えてしまう。それに、『闇の奥』が連載された「ブラックウッズ・マガジン」はかなり保守的な雑誌と知られていたこともある。語るのは主人公マーロウでありながら作品の冒頭で〈私〉を登場させているは、夙に指摘される所だ。

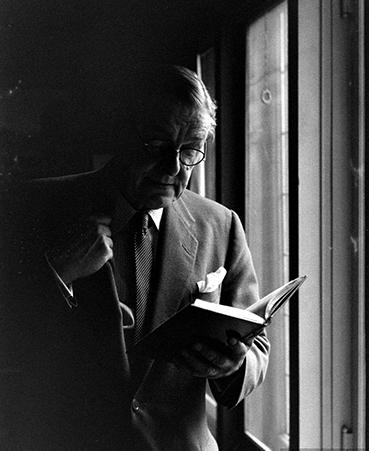

ジョセフ・コンラッド 1915

確かに文学作品は政治的マニフェストでも〈何とか運動〉のプロパガンダでもない。この物語は「ステレオタイプを押し付けるプロセスそのもの」を問題にしているという指摘は当たっているように思える。文明は野蛮でありうると誘い水を向け、同時にそれは偽善的なうわべであると再吟味し、油断なくまもられるべき貴重な努力の結晶でもあるとひっくり返してしまう。捉えどころがなく、変幻自在とも言える書き方なのだ。そして、随所に時系列の歪みがある。フラッシュバックやプロレプシス、遅延解読 (ディレイド・デコーディング/結果を先に述べ、しばらく説明を伏せて原因を描く手法) がみられる 。それらによって虚構の歴史が現実味を帯びてくるのである (ヤコブ・ルーテ『コンラッド文学案内』第九章「コンラッドの語り」)。

マーロウがクルツの婚約者に会うシーンでは、マーロウは残酷で不条理な神秘の場の出現によって心臓が恐慌をおこしそうになるのを感じたと前もって述べる。クルツへの彼女の愛が不滅であるという信念に照らされた言葉を聞きながら長い対話を重ねるうちに、彼女の期待したクルツの最後の言葉に話が移ったからである。その時、マーロウは、こう叫びそうになる「あれが聞こえないんですか」「 怖ろしい ! 怖ろしい ! 」と周囲の闇が執拗に繰り返す囁きを。しかし、嘘を嫌悪するというマーロウはこう言ってしまう『彼が最後に口にした言葉は――あなたのお名前でした。』

この作品は、論理的な価値判断や理念から現れる倫理や道徳ではなく、それらが瓦解したり成立しなくなるような現実の状況において、それを見据え、なおかつ人間が人道的に振る舞いうるのかを反問しているのである。それを線形的に表現しなかったことが、この作品に深みを与えた。

見世物を描く還元不能な二重性

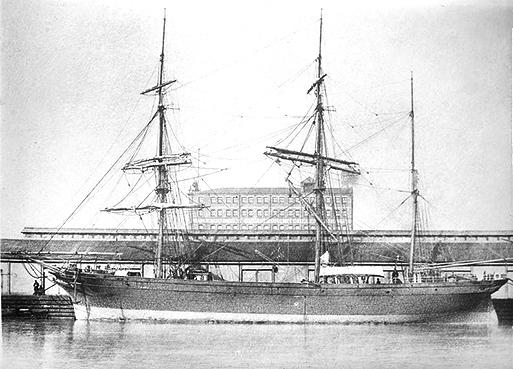

オタゴ号 1888年~89年、コンラッドが船長をつとめた

コンラッドは、ポーランド人のジョーと船乗り仲間に呼ばれ、名前はイギリス人だが、性質はイギリス人でないといわれた二重性を持つ作家である。彼の中にあるポーランドとイギリスという出自の二重性は、その葛藤と懊悩によって、捉えどころがなく、変幻自在な筋立てへと向かわせる何かだったと言えば大げさだろうか。同時に、父親の純粋な理想主義的な夢想が変質する様を見、人生がアイロニーと暗鬱な試練の場と化してしまうのを知ってしまった彼が、同時に伯父の人生に対する真摯な態度や誠実さに接したことによって二重の人生観が培われたのかもしれない。確かに海上生活は彼を鍛え上げ責任感と誠実さをもたらした。しかし、その相反する二重の呟きは還元不能なままに入り交り互いに入れ替わったのかもしれないのである。

母が療養のために流刑地から親戚の家に滞在していた時、経過の思わしくない母に療養の延期を求めたが、頑として受つけなかったロシアの官憲に対する憤りは怨念となっていたといわれる。彼は『自伝』の中でこう述べている。宇宙には倫理的に多くの残酷で馬鹿げた矛盾がある。その矛盾の中では信念、希望、博愛の最後の痕跡すらも儚く消えてしまう。だから、創作の目的は決して倫理的では有り得ない。浅はかかもしれないが、創作の目的は『純粋な見世物』である。畏敬、愛、崇拝の見世物であり、憎悪さえ含まれるが、絶望の見世物では決してないと言う。彼にとって世界は相反し矛盾する二重性に満ちていた。

だから、仕事において我々を束縛するものがあるなら、それは良心に他ならないという。これによってこそ、目にみえる驚異、心につきまとう恐怖、果てしない情熱、限りない落ち着きは作品の中で現実性を帯び、あるいは、崇高な見世物の至高の法則と不変の神秘を迫真のもとに仮構表出できるのである。これが彼の創作に対する偽らざる信条であった。彼にとって小説という「見世物」は良心の結晶であったのだ。

『ロード・ジム』 柴田元幸 訳

『青春』『闇の奥』に続き語り手としてマーロウの登場する作品。小説の構成とその展開ともに素晴らしい作品で、コンラッドの代表作と言われる。

船長を補佐する船長番として理想的な男であるジムは6フィートに1インチか2インチ足りない体つきだった。献身的で社交的な人柄は雇用主に重宝がられたが彼の匿名性が破られるとサッサと辞して東へ東へと移動していった。船長番以外に役には立たなかったがマレー人たちは彼のことをジム閣下 (ロード・ジム) と呼んだ。話は過去に遡る。

率直で若さに溢れたジムは、航海士として化石のように古い蒸気船に乗って航海に出る。しかし、海難事故に遭遇し、責任者の一人として疑われたため、警察裁判所での公式の尋問が行われた。証言台に立った際、自分の困難を理解してくれている、そんな眼差しの白人と目が会う。それがマーロウだった。話はその裁判の海事陪審員の一人、ブライアリーの話に移る。自らの能力と幸運によって若くして優秀な船長になり上がった人物だが、海に身を投げ謎の死を遂げる。ブライアリーは老齢な一等航海士に船長を譲ろうと考えていたが、結局船長になれなかった一等航海士からマーロウは事のいきさつを聞くのだった。

そのブライアリーはかつて、マーロウと警察裁判所での裁判について話したことがあった。ジムを何故あんな晒し物にしておくのか、何なら二人で奴を逃がしてやろうじゃないかとさえ待ちかけるのである。マーロウは、その鼻持ちならない語調にムッーとして申し出を断るのだが、この尋問がジムに課せられた厳罰のように思えてくるのだった。二日目の尋問の後、ジムはマーロウに「法廷の外で俺の悪口を聞こえるように言ったろう」と詰め寄った。マーロウには何のことかわからなかった。ジムは誤解を解き、マーロウは彼を食事に誘った。ジムは、事故のことを話し始める。自分の背後の船室には160人が眠っていて、かりに時間があったとしてもボートは人数の三分の一しかなかった。目の前の隔壁の鉄板は海水の圧力で大きく歪み始めていた。もう何ものも救えやしない。水が背後から押し寄せてきて自分を木っ端みじんにすることを覚悟した‥‥‥

『コンラッド中短編小説集』

「潟」「進歩の前哨基地」「闇の奥」「エイミー・フォスター」収載

この小説集の中の『進歩の前哨基地』は、コンラッドの『闇の奥』の前段階の作品で、小市民の道徳の脆さを感じさせる短編となっている。『オールメイヤーの阿房宮』の二年後に発表された作品である。

アフリカの奥地にある開発会社の貿易所にカイヤールとカルリエという対照的な二人の白人とマコラという現地人の三人が働いている。カイヤールは娘の持参金をこしらえるために電報局を辞してこの地に来た。カルリエは退役軍人で怠惰と厚かましさを嫌われて義兄にこの職に就かされた。ある日、マコラが悪い奴らと呼ぶ一団が現れると、マコラは会社が雇っていた10人の現地人を6本の素晴らしい象牙と引き換えにしてしまう。憤慨していたカイヤールとカルリエは、ついに黙認することにしたが、重役への報告をどうするかで諍うようになり、些細なコーヒー用の砂糖をめぐって銃を取り、カルリエは死んでしまう。そして、重役が貿易所を訪れた時、カイヤールは首を吊って自殺していたのである。

『コンラッド自伝』

『オールメイヤーの阿房宮』の原稿を抱えたままの航海の様子、療養のためにオーストラリアに向かったケンブリッジの学生に初めてその原稿を読んでもらった時の「面白かった」という感想などの船乗りとして最後の頃のエピソードがまず綴られる。祖国ポーランドで、大おじのニコラウスがナポレオンとの戦争の際に飢えのために犬を食べたと言う話、船乗りになりたいと打ち明けた時の後見人であったタデウシュおじさんとの真摯で開かれた対話、彼の語る家族の様子や当時の政治状況とロシアへの怨念が述べられる。

『オールメイヤーの阿呆宮』を書き始めるまでコンラッドは手紙しか書いたことがなかった。そして、至る所で噂の的だったオールメイヤー自身とのボルネオ島での小馬の陸揚げに関わるスッタモンダの出会い。コンラッドはオールメイヤーの尊敬されない名前を熱帯地方の王者のマントでくるみ、娘の父親の苦悶を吹きこもうとしたと書く。14作品が生まれたのはこの男のせいなのだと。小説家として自分は「見世物」を描いているが、星空に囲まれた深みから呼び起こされる感情にあくまで忠実だという。宇宙が見世物なら全ての霊感には存在理由があり、また、どんな芸術家にも存在理由がある。彼の芸術観と執筆の艱難辛苦が述べられた後、イギリス船に乗るようになった頃のことが語られる。船乗りになるために受けた3時間にも亘る船操技術試験に関する口頭試問に合格し、船長試験にも合格した。

時は遡り、ソラリ―という若者の紹介でフランス船籍でマルセイユから初めての航海に出たことが語られる。水先案内協会の客人という名目だった。その頃は英語の単語を6語もしらなかったという。彼の知人の中に厳めしくも美しいドレスタン婦人がいて「人生を台無しにしないでね」という彼女の言葉が後々まで心に残った。話はエルバ島からナポレオンが戻るところを目撃したという老水夫をはじめプロヴァンス地方の船乗りたちの様子が懐かしく紹介される。この時、胸ときめかす船に出会った。舷側に初めて手を添えたイギリス船ジェイムズ・ウェストル号だった。そして、その船側にボートに乗ったコンラッドたちは横づけされたのである。こうしてコンラッドの自伝は英国商船旗の光り輝く燃えるような色の記憶と共に閉じられるのである。そして船乗りになったばかりのイギリス船に搭乗したマルセイユでの感慨で終わるコンラッドの自伝である。

尚、コンラッドを後見したタデウシュ・ポブロフスキ―をこの自伝の訳注では「叔父」としているが本文では父親が自分を「母の兄の所」に送ったとあるので、伯父ではないかと思われる。

『東洋のある河のほとりの物語 オールメイヤーズ・フォーリー』

現在では『オールメイヤーの阿房宮』というタイトルの方が知られている。

20年前、オランダの郵便船から降りてセレベス島のマカッサーという港にオールメイヤーは降り立った。ジャワの植物園の下級職員であった父は、フーディッグの商会に息子が就職できることを望んでいた。商会に勤めて一年ほど経った頃、周囲から「大海の王」と呼ばれたトム・リンガードから莫大な持参金付きで海賊船から拾われて養女として育てているマレー人の娘との結婚話を持ちかけられるのである。彼はどうしても白人とその娘を結婚させたかった。かくして、二人は結婚式を挙げボルネオ島のサンバーという地へ旅立つ。島の奥地に眠る金とダイヤモンドの貿易拠点を作ろうとするが、リンガードしか知らなかったそこに通じる川をアラビア人に発見され、陰謀と貿易競争に巻き込まれるのである。結婚して2年後に娘が生まれ、女房が自分に敵対的になるとオールメイヤーはその娘を溺愛するようになるが、貿易の起死回生をもくろむリンガードはその娘をシンガポールに連れて行ってしまう。何年も後に、その娘のニーナは美しい一人前の女として帰ってきた。ボルネオ英国会社の設立の噂はオールメイヤーに未来を安易に信じさせ英国人を新たに迎えるための建物を建設するが途中で放棄され「オールメイヤーの阿房宮」と呼ばれるようになった。サンバーの地はオランダの支配下に置かれることになったのである。オランダの外交官の非合法にマレー人と火薬を取引するオランダ人よりアラビア人のほうが信用できると言う言葉を聞いて自分が罠にはまっていたのに気が付く。打ち続く不運と失敗のためにオールメイヤーはすっかり怠惰で鈍重な人間になった。しかし、彼も若いマレー人の酋長デイン・マル―ラという友人を得る。そのことが娘と自分の未来を大きく変えていくのである。

J.H.ステイプ編著 『コンラッド文学案内』2012年刊

第一章 コンラッドの生涯

第二章 短編小説

第三章 「闇の奥」

第四章 『ロード・ジム』

第五章 『ノストローモ』

第六章 『密偵』

第七章 『西欧の眼のの下に』

第八章 後期小説

第九章 コンラッドの語り

第十章 コンラッドと帝国主義

第十一章 コンラッドとモダニズム

第十二章 コンラッドが与えた影響

第一章 オーエン・ノウルズ 「コンラッドの生涯」、第三章 セドリック・ワッツ 「闇の奥」、第九章 ヤコブ・ルーテ 「コンラッドの語り」、第十章 アンドレア・ホワイト 「コンラッドと帝国主義」については本文で軽く触れている。

かなりの内容をコンパクトにまとめてコンラッドの文学世界を網羅的に紹介してくれている有難い著書である。

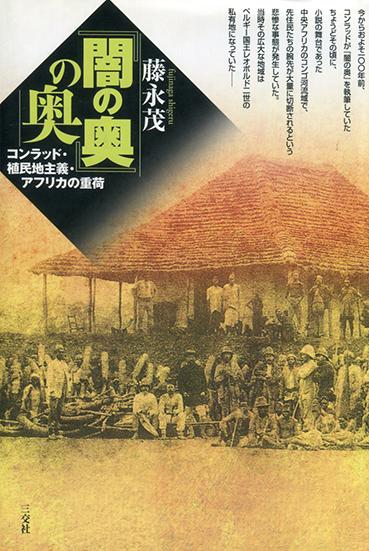

藤永茂『闇の奥の奥』2006年刊

本書は、コンラッドの『闇の奥』が反植民地主義を標榜するには不十分な作品であるという立場を明確にしており、その意味では作品の解釈にバイアスがかかっていると思われるが、レオポルド二世によるコンゴ自由国の成立の過程や、現地資源の収奪と奴隷労働の実態、数百万規模の人口喪失、そういった悪行に対するジョージ・ウイリアムやエドモンド・モレル、マーク・トウエインらの反キャンペーンなどが記されている点で貴重と思われる。

コンゴ自由国で行われた多数の先住民が手首の切断されたことを証明する写真を撮影したメアリー・キングスリーは、白人女性としてアフリカを探検した人だが、後に『西アフリカ研究』書いていて、コンラッドは、その著作を読んでいるといわれる。先住民側にも生産物の価格のコントロールと買い手を選ぶ自由があるべきだという彼女の卓越した考えは、先進的なものだった。それは、クルツの「野蛮な習慣の廃止」に関する報告書に反映されているように思える。

立花隆 『解読「地獄の黙示録」』

コッポラの『地獄の黙示録』について撮影秘話などが紹介されている著作。

撮影は17週間の予定だったが、61週に伸び、公開予定日は何度も延期されて、”Apocalypse Now”というタイトルは “Apocalypse When?”と言われ、ついに”Apocalypse Never”と呼ばれるようになったと言う。主な原因はエンディングが会心のものにならず、最後まで悩みぬいたからだという。脚本は『風とライオン』のジョン・ミリアスだったが、コッポラが撮影しながらどんどん変更し最後は自分が書く羽目になっている。コンラッドの『闇の奥』でのクルツにあたる人物がマーロン・ブランド演じるグリーンベレーの将校カーツ大佐なのだが(クルツはドイツ語の「短い」という言葉が意識されているが英語の発音はカーツと聞こえるという)、エンディングでは山岳民族の祭りの儀式で水牛を屠るシーンとカーツが殺されるシーンとが相まって『金枝篇』の王殺しと王位の継承が表現されようとしたようだ。

ハンナ・アーレント『全体主義の起原』2 帝国主義

哲学者ハンナ・アーレントは、マルクス主義者ではなく、それゆえ資本の進歩主義については語ろうとしなかった。その代わり19世紀植民地戦争から20世紀の総力戦までの帝国主義を決算する。1870年あたりから始まる大不況はブルジョアジーに純然たる略奪という原罪を否が応でも意識させた。この原罪こそ本源的蓄積を可能にし、将来の蓄積を誘発するものだったという。

コメント