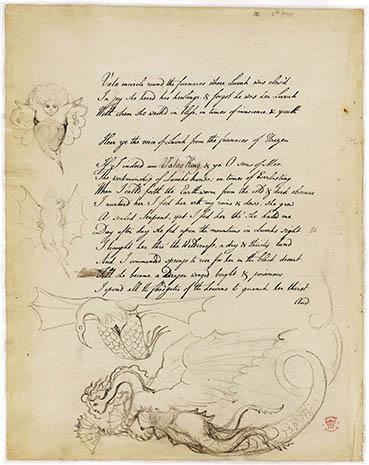

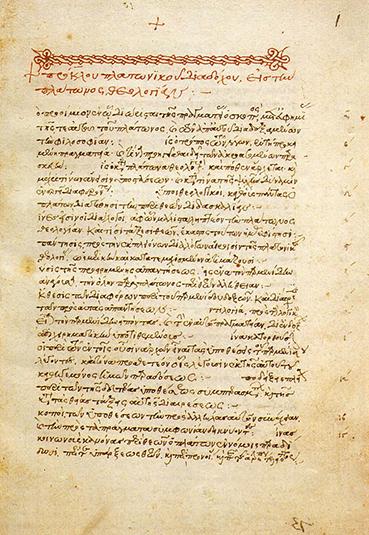

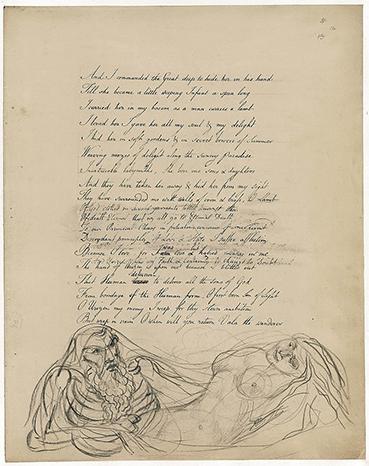

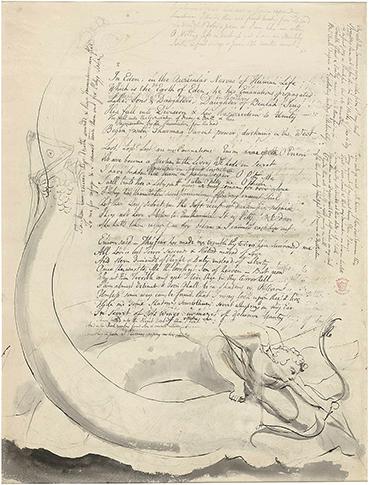

『ヴァラ/四人のゾアたち』 手稿

ウィリアム・ブレイクの『ヴァラ/四人のゾアたち』。詩としては、彼の作品中最も生気にあふれているとされる作品である。だが、10年もの歳月 (1795-1804) を費やしながら放棄された予言書あるいは神話であった。今回の夜稿百話はウィリアム・ブレイクを扱っているが、この Part2 では、『ヴァラ/四人のゾアたち』の要約をご紹介しながら大熊昭信、ジェームス・ジョイスなどの著作を織り交ぜてブレイクの問題の予言書に迫りたいと思っている。

*登場人物名は諸著作によりバラツキがあるため梅津濟美 (うめつ なるみ) さんの『ブレイク全著作』の表記に統一させていただいた。

『ブレイク全著作』梅津濟美訳

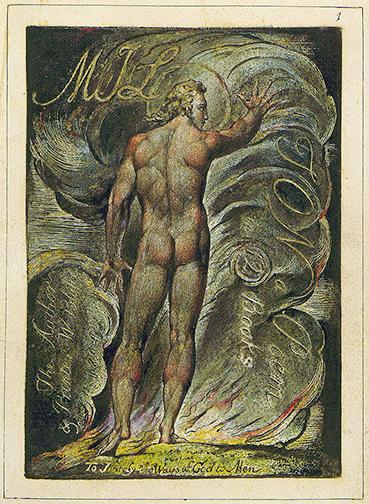

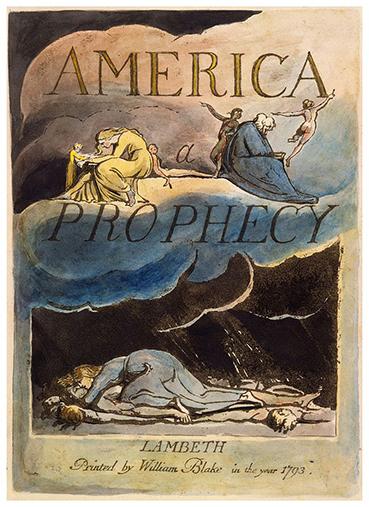

ブレイクは1793年、36歳の時『アメリカ 一つの予言』を、翌1794年『ユリゼンの第一の書』と『ヨーロッパ 一つの予言』、その翌1795年『ロスの歌』と『ロスの書』に取りかかる。この『ロスの書』は、「アフリカ」と「アジア」の2部からなり、『アメリカ』と『ヨーロッパ』によって始められた「大陸神話」は、ここに完結することになった。この書では「四つの大陸」をテーマに歌いかける形式となっていて、主にユリゼンの誤った宗教による病んだ世界を扱っている。同年『アハニアの書』、次いで、39歳でこの『ヴァラ/四人のゾアたち』に着手、この頃が制作の一つのピークとなった。1804年、47歳の時に『ミルトン』(1808年完成)と『エルサレム』(1820年完成) に着手した。『ヴァラ/四人のゾアたち』に10年近い歳月が費やされているなら、それは、『ミルトン』、『エルサレム』とほぼ同時に並行して創作されていた時期があることになるのだ。この三つが「三大予言書」と呼ばれる。

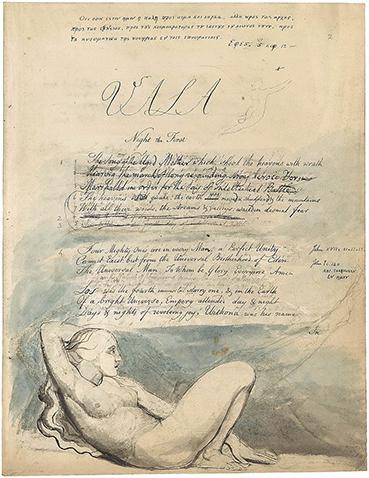

『ヴァラ/四人のゾアたち』

第一夜 手稿

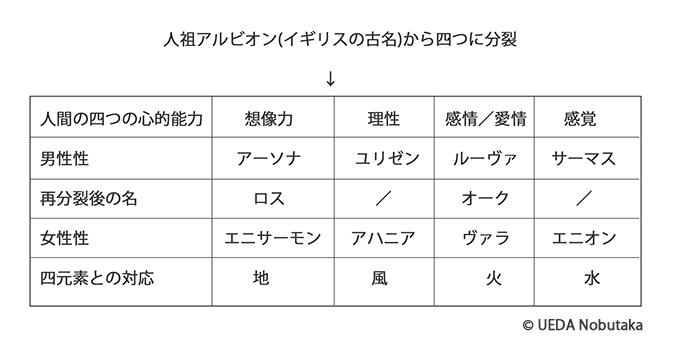

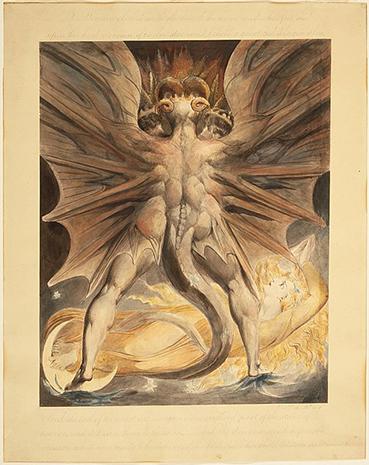

『ヴァラ/四人のゾアたち』という作品は、夢でのストーリーを扱った『ヴァラ』稿が発展・拡大したために『四人のゾアたち』と改題された経緯をもっている。ゾアはギリシア語の動物を意味する言葉の複数形で、堕落した人間を意味する。主人公はヴァラからアルビオンの後継者となったユリゼンを含めたゾアたちに変更されたが、ヴァラは影であり男たちにもて遊ばれる女性性の存在であり、ドラゴンのような鱗を持つ姿にも変わる。アルビオンは、ブレイク神話において人祖アダムに匹敵する存在であり、イギリスの古名を持つ。そのアルビオンを契機として、その四つの心的能力である想像力、理性、感情/愛情、感覚に対応する男性性であるアーソナ、ユリゼン、ルーヴァ、サーマスが登場し、この四人に対応する女性性としてエニサーモン、アハニア、ヴァラ、エニオンが現れる。アーソナとルーヴァは再度分離し、堕落した世界ではそれぞれロスとオークと呼ばれた。分離は堕落を意味している。この分離については大熊昭信さんの著作から補足したいと思っている。

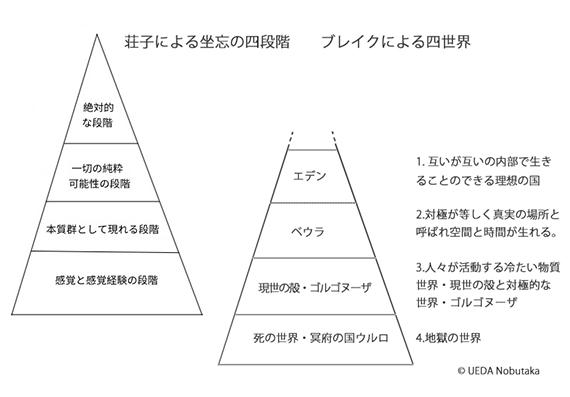

ゾアたちの存在する空間も幾つかに分かれていて、上からエデン、ベウラ、現世の殻とゴルゴヌーザ、ウルロと命名されている。楽園エデン、時間と空間が生まれゾアたちが分離し、統合される場所ベウラ、人々が活動する冷たい物質世界である現世の殻とそれと対極的な世界・ゴルゴヌーザ、そして、死の世界・冥府の国であるウルロである。

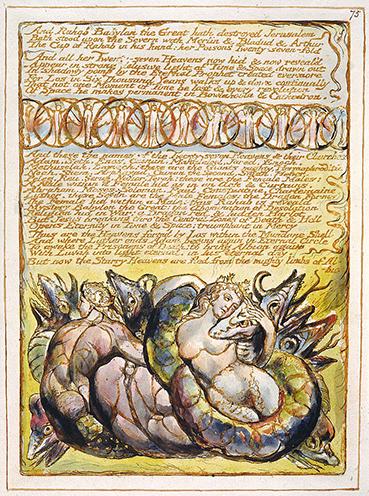

『ヴァラ/四人のゾアたち』は、九夜に構成されていて、第一夜から六夜までがアルビオンの堕落と死の眠りを端緒として、ユリゼンによる世界支配とその瓦解、ゾアたちの愛憎とロスの新たな世界の建設が語られ、ルーヴァの生まれ変わりであるオークが誕生し、ユリゼンとの戦争が語られていく。最も錯綜するのが第七夜であり、二つの異なる種類の原稿が書かれた。第八夜でキリストの降下と死、そしてゾアたちの崩壊の兆しが現れる。そして、最終章は最後の審判とゾアたちの再生、人間がキリストの血と肉とに形づくられていくヨハネの黙示録をなぞったアポカリプス(黙示)の過程が述べられていくのである。

『ヴァラ/四人のゾアたち』 第一夜から第七話まで

●第一夜

第一夜は、対極が等しく真実の場所と呼ばれるベウラの世界で始まる。サーマスの妻であるエニオンが支配者アルビオンの幽鬼と通じてロスとエニサーモンを生んだ。こうして嫉妬と諍いの種は撒かれた。クラリオンの甲高い戦争の響きが鳴り渡り、ルーヴァとヴァラが目覚める。そして脳髄の玄関で眠っていたユリゼンが降りて来た。エニオンは嘆き、老いていく。ルーヴァとユリゼンはアルビオンからの流出であるエルサレムを巡って争い、ユリゼンはルーヴァに暗黒の死のヴェールを投げかけ、逆にルーヴァはユリゼンに戦車から槍を浴びせた。一方、サーマスはエニオンを二度と生き返らないようミイラにするのだった。その時、憤怒の蛇が聖なる天幕のまわりにとぐろを巻くとユリゼンの大群は退却した。

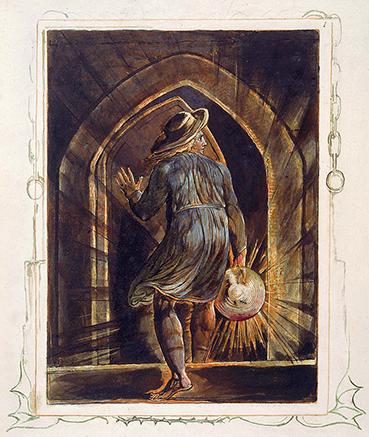

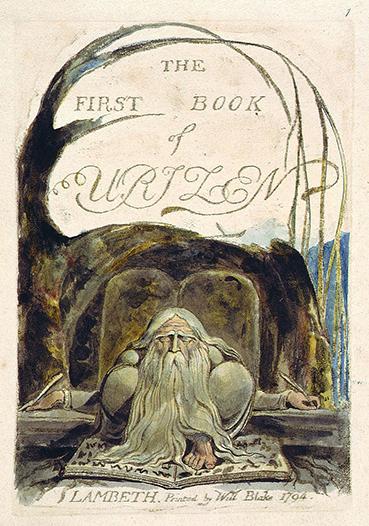

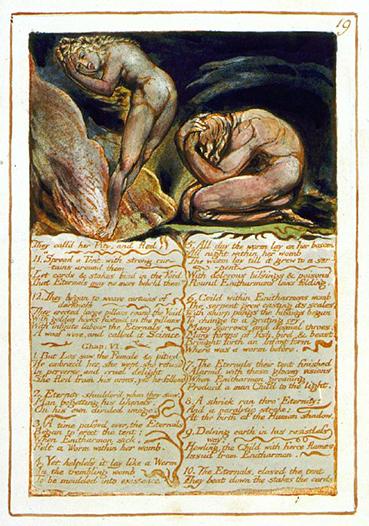

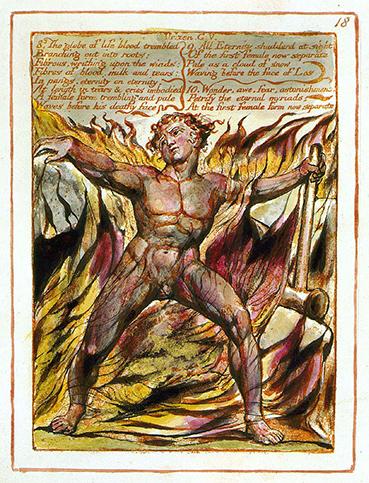

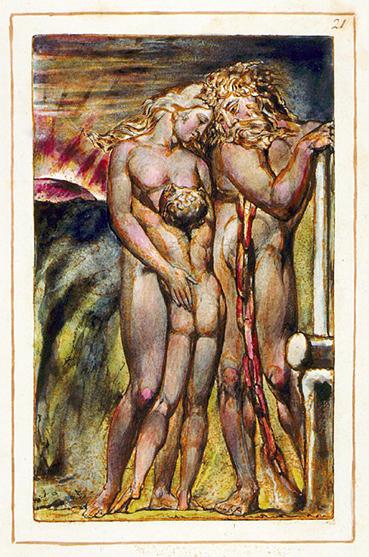

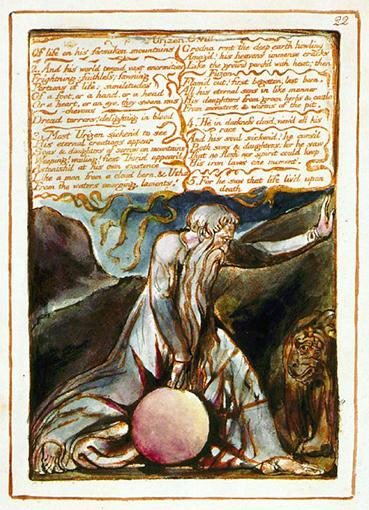

*『ユリゼンの書』 1794-96

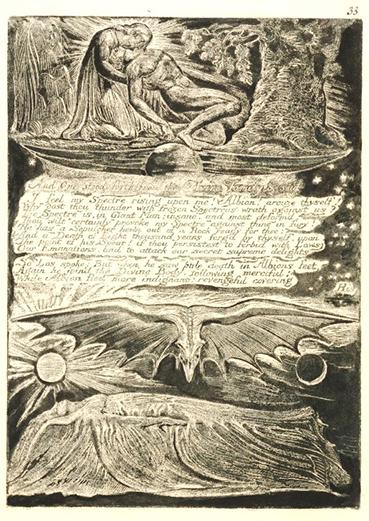

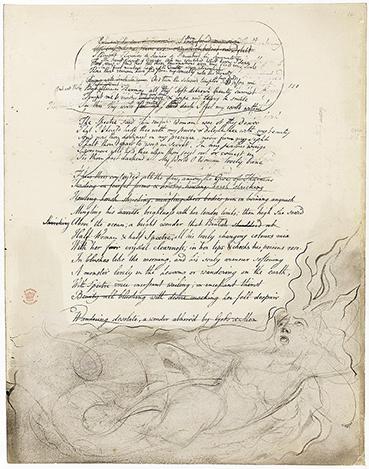

*『ヴァラ/四人のゾアたち』は未完であったため、他の予言書のように単独の頁に絵画化されていないが他の予言書と共通する登場人物や場面があるため、それらのイメージを掲載しておいた。

●第二夜

若いルーヴァに打たれたアルビオンは死の床にある。彼は、ユリゼンに向かって、この病んでいる天球層をお前が占有せよ後事を託した。天のものたちは、光の王者となったユリゼンに呼びかけながら鉄敷、織機、鍬、馬具、四分義、物差しなどを作り、溶炉が組み立てられる。冷酷な世界創造が始まる。鉄の鋤がベウラの下からウルロの世界にいたるまで畦溝を切り、ウルロでは死者たちが昼夜泣き叫んでいた。ルーヴァはこの溶炉に閉じ込められ、封印され、ヴァラは溶炉の火を食べさせられ一山の灰となる。やがて、しなやかな感覚を縮めたり広げたりしながらロスとエニサーモンが、その大地に歩み出た。エニサーモンはロスがユリゼンの妻のアハニアの映像に腕をまわしたことを詰 (なじ) り、冷たい骸を残して風に乗って消え去ると、ロスは責め苦と愛慕の疼きのために生気を失って倒れた。エニサーモンは、やがて至福に包まれて戻り、ロスの上に伏せて女の喜びを歌い、彼を生き返らせる。

『ユリゼンの書』より エニサーモンとロス

*登場人物たちは複雑に分裂したかと思うとお互いに融合してしまい、物語も突然過去に遡りもすれば、現在に戻ったりする。アルビオンに後を託されたユリゼンは、自分を神と誤解し、世界を支配しようとした。天のものたちを酷使して空虚な世界から「現世の殻」と呼ばれる悲しみと心労の物質世界を生みだし、影のような仮象の女性とその子供たちを侍らせる。つまり、グノーシスで言う悪しき神デミウルゴスさながらとなったのである。その名は、your reasonから来ているといわれる。冷徹、老年を表現する理性が支配する心のあり方全体を示していた。

●第三夜

話は遡る。ルーヴァが雲から降りてくると吐き気を催させる霧となった。すると恐怖の内にアルビオンは立ち上がった。どこからかエニオンの声が聞こえた。ルーヴァはアルビオンから支配権を奪おうと懸命になっており、ヴァラの体を巡って相争った。アルビオンはルーヴァの強打のために頭から足まで腫物で覆われ水晶の石畳の上に倒れ伏す。ルーヴァとその妻ヴァラの前で広大な自然が蛇のようにうねった。今や星月夜の王座に座るユリゼンのもと、妻のアハニアは悲嘆に暮れていた。彼は妻の受動性と服従の掟と不誠実を嫌悪し、冷酷に下界に投じると彼女は電光のように落下した。今や、罪あるエニオンが年老いてさ迷った場所をアハニアもさ迷っていた。

●第四夜

サーマスは暗い奈落にまたがり、エニオンを失った彼の嘆きの声をうねる大洪水の上に轟かせていた。そして、ロスとエニサーモンが力と輝きに満ちて奈落から現れる。ルーヴァとユリゼンとの戦いの中で、ロスの腰は痛み始め、突然破れて静脈のある血管となり、風の中で振動する球形となった。そして、その血だらけの塊は生命となっていったのである。それがエニサーモンだった。しかし、気づいてみると自分とエニサーモンは一緒に流れ出ていた。ロスは、天の門の管理者であったアーソナの分身であり、今や万能のロスとなっていた。ロスは、サーマスに向かって、エニオンの息子である自分を守り、落ちた王であるアルビオンを死から立ち上がれないように縛れ、そして、その報酬にエニサーモンを取れと告げる。しかし、サーマスは、ロスにアーソナの槌で溶炉を建て直すがいいと迫って消えた。

『ユリゼンの書』より

エニサーモンを分離するロス

ロスはユリゼンの既に破壊された溶炉を新築し、物を石化する鉄敷を作った。彼はアーソナの鳴り響く槌を手にして鉄の鎖を作り奈落で昏睡状態にあったユリゼンの手足に結んだ。一輪、一輪と悲しみの鎖がエニサーモンを鞭打ち、溶炉の火が彼女の周りに渦巻いた。エニサーモンは苦しみの叫びをあげ、ユリゼンは呻いた。次々と時代が過ぎ、第七の時代が終わる。アルビオンの死体が横たわった岩、その下の海では増殖するポリプのように人間の手足が増殖し、救い主はそれら死体の上に屈 (かが) みこみ「あなたたち兄弟は、また生き返るだろう」とやさしく語った。ロスは不思議にも神の手を感じ、彼の大いなる槌はその手から滑り落ちた。

鎖に繋がれたユリゼン

*ロスは鍛冶屋のイメージと重ねられていて、ロスの炉は産業革命の克服の場、煉獄の象徴となっている。彼の想像力は外界を克服するための重要な力となる。

●第五夜

ロスとエニサーモンはユリゼンを置き去りにして溶炉から巨大な空間のなかを後ずさった。彼女は生みの苦しみに呻き、それが大地を揺 (ゆ) する時、その心臓から己の道を引き裂いて一人の恐ろしい子供が躍り出る。それは、ユリゼンに戦いを挑んだルーヴァの生まれ変わりである真っ赤なオークだった。エニサーモンは我が火の子を暗い深みの中で育て、ロスは彼女の周囲に金の四重の柱を建て、湖畔の半透明の限界の上にゴルゴヌーザとルバンを建てる。やがて、その下には新しい天が開かれ新たな大地ができた。

『ユリゼンの書』より

右からロス、オーク、エニサーモン

十四年の歳月が過ぎ、その子が輝く母を抱いているのをロスは見た。ロスの死を目論んでいるオークの眼には悪意があった。締め付ける一つの帯が、ロスの胸の周りに血の綱のような嫉妬の鉄鎖を生じさせた。ロスはヴァラが隠されている鉄の山の頂にオークを縛り付ける。後悔したロスはエニサーモンと共にオークの鎖を解きに行くが、なんとオークの手足は岩の中に根付いて鉄の鎖となり、そのような地獄の繊維を根こそぎすることは叶わなかった。エニサーモンは彼女の心臓の内部で、突然のむせび泣きと共にヴァラが生き返るのを感じ、アハニアが暗い深みで眠っているのを見た。一方、ユリゼンはオークの吼える声を聞きながら自分が横たわっている場所で震えた。そして、何故、自分が壮大な王座から転げ落ちたのかを回想する。

*オークは、「生まれたばかりの火」であり、怒りとエネルギー、若さと情熱を表わしているが、その樹に縛り付けられた姿は、キリストあるいはプロメテウスを連想させる。管理的な理性であるユリゼンと感情/欲望を体現するオークの前身ルーヴァとの対立が象徴され、これにより合理主義一辺倒の近代社会が批判されることになる。以前の予言書『ヨーロッパ 一つの予言』などにおいて革新の火として、そのエネルギーを担っていたオークがゾアの一人として脇役にまわる。

●第六夜

ユリゼンは彼の娘たちにさえ拒まれ、死のような悲鳴を上げ、終りのない残忍な旅に出て、死の道なき世界を火の球体で照らしながら過ぎていく。吠え声、歯ぎしり、うめき声、金切り声、おののきが、むせび泣きが、張り裂ける音が、ロスのためにひとつの世界を造り出そうと混じりあっていた。ユリゼンは虚空に身を投げ落下する。そして粘土に捉えられ、死んで蘇り、また落下していく。やがて、白い織物が彼の頭から足まで覆い、雪のような白い毛が恐ろしい頭髪となった。彼は深みの怪物たちと戦いながら巡礼の旅を続けるが、頭髪は散って雪となり、肌は皺で一面樹皮状になった。

『ユリゼンの書』より火の球体を持つユリゼン

オークの洞窟は炎の溶炉で南にあり、北にはアーソナの王座、東はサーマスの絶え間ない大渦がうねり、西にはユリゼンの洞窟があった。彼は神の摂理によってアーソナの暗い地に到着した。そこではアーソナの52の軍団が真っ赤に燃えており、ユリゼンは風に乗って後方に退却するのだった。

●第七話 Ⅰ

ユリゼンがオークの洞窟に降っていくと、そこには火の宇宙があり、オークの手足は赤い煙と火を発していた。ユリゼンはオークに語る。御身を縛る鎖への憐みの心が自分の長い休息を破らせ、御身の前に知恵の姿で現れたのだと。オークは答えた。凄まじい音響とともに氷が筋交いに割れて、あられと凍った鉄が投げられ御身の白い頭髪を裂くだろう。なのに御身は、じっと動かず鉄の書を綴りながら身の毛もよだつほど未来を恐れていると。

ユリゼンの書より ユリゼンと鉄の書

ユリゼンは、蛇の姿をさせられているオークに体を伸ばさせ神秘の樹に登らせた。アーソナの幽鬼がその樹の下にいるエニサーモンを見出し、涙にくれ、のたうち回る。エニサーモンは永遠の秘密をその幽鬼に語った。永遠の人間アルビオンは砂漠の百合・ルーヴァの女性性であるヴァラに出会い結ばれるとヴァラはアルビオンを生んだ。彼はベウラの平原で育ち、多くの息子や娘たちとともに栄えた。そしてルーヴァは、ほの暗い夜にユリゼンと秘密の協議を行い、父のアルビオンを縛り、兄弟を奴隷とすることを決っしたのだと。

一方、アーソナの幽鬼は、かつて永遠の庭で、快い旋律に満ちたルーヴァと柔和なサーマスと共に、彼らの内で交互に生きていたと告げる。自分は流出してエニサーモンと共にエニオンの子宮に宿ったが、自分のか弱い肉体を蔑んでエニオンの脳髄から飛びだし、対をなす一人の男性性ロスを作るとエニサーモンとロスがその子宮から生まれたと彼らの縁 (えにし) を物語った。そして、未来に柔らかなヴァラを連れ戻し自分が作ったその肉体を破壊して再び至福のうちに合体するだろうと告げる。しかし、ロスはアーソナの幽鬼に対して、その死すべき肉体を焼き尽くして自己滅却することによってしか元の永遠の命に還ることはできないだろうと言う。そして、ロスは自分は御身の分身であり、自分たちが合体して一つになれば一つのより良い世界が生まれ、三重にして第四の宇宙は我々三者によって更新され、心の火の中で焼き尽くされるだろうと語った。

自らの罪に耐えられるならというエニサーモンの言葉に催され、ロスはユリゼンの神秘の樹の果実を食べ、永遠の死を自らに与える。そして、アーソナの幽鬼はロスとエニサーモンの媒介として合体するが、その自己否定の業は六千年の心労と悲しみと苦労なしには成就されなかった。

*エデンの永遠の庭でゾアたちは互いの中に生きていた。荘子の言う物化の世界といってもいい。しかし、欲望のために流出して分離し、ベウラの世界に落ちた。彼らのある者は幽鬼となって分離しながらも互いの合体を夢みていたのである。そして、エデンの知恵の樹の神話をなぞって自分たちの罪を贖い、不死性の回復が夢みられる。

『エルサレム』より

●第七夜 Ⅱ

神秘の根のもとにユリゼンはそっと降り、彼の戦士たちに自らの帝国の有様を寿いだ。商売と貿易は、子供たちに悲惨な窮乏をもたらし、働き続ける者たちの命を幽鬼に変え、奴隷たちを鎖に繋いだ。ユリゼンは昼は戦争を照らすため、夜は売春婦と聖職者のいる聖堂を照らすために太陽を自分の聖堂に引き入れた。血の衣服を着たサーマスはロスに自分の娘たちの悲惨を訴え、ロスは、荒れ狂う戦争の火の中で王たち、諸侯、将師たちを大虐殺し、オークの荒れ狂う黒い雷がロスの周りに轟いていた。オークの魂は、ヴァラがユリゼンの、そしてロスの、地上の王たちの売春婦になっていることによって苛 (さいな) まれ、真っ赤な憤怒が、その鎖の輪を引きちぎった。

恐ろしい戦いは続く。ユリゼンのもと、戦いの兄弟たちはルーヴァの死を評決し、彼を例の樹に釘付けにし、槍で刺し、六千年の死を死ぬように埋葬所に横たえた。ルーヴァの分霊オークはヴァラを引き裂き、彼の人間の姿は燃え尽きた。そしてヴァラの撒き散らされた五体と混じり、悲哀の涙を飲みながら満足するのだった。やがてヴァラはアルビオンが尚も生きられるようにサーマスを欺き、引き留めるために突然現れた。サーマスはエニオンとの幸福な生活をヴァラに語り、彼女を呪うのだった。ヴァラは世界をさ迷う内にすべての完璧さが四大の美しい実体となって現れるのを見た。彼女は兄弟が再び蘇るのを忍耐強く待たなければならなかったのである。そして、幾万の死者たちが墓穴の底を破ってロスが作り上げたゴルゴヌーザに突然現れた。そして彼らはサタンと名付けられた。

*第七夜はこのように輻輳したストーリーになって行った。この混乱を収拾するために聖なる者が必然的に招来される。

霊魂の分離

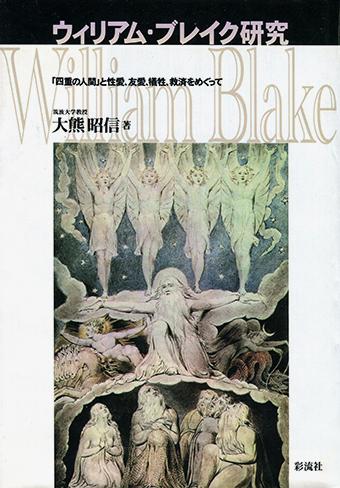

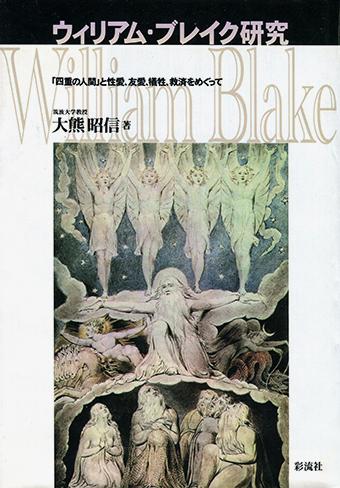

『ヴァラ/四人のゾア』『ミルトン』『エルサレム』などの予言書が20世紀の思想とどのように関係づけられているかを大熊昭信さんの著書『ウィリアム・ブレイク研究』からご紹介してみたい。彼の予言書を読む時、色々な困難がある。句読点の度重なる省略、語と語の異様な結びつきなどによって意味が容易には通らない。確かに語り手が省略されていて、誰が話しているのか分からなくなることもあるが前後関係から判断はできる。登場人物たちは複雑に分裂したかと思うと勝手にお互いに融合してしまい、時間は気ままに前後し、空間は浸透しあっている。イギリスの地にシオン山やエルサレムが突如、登場したりもする。予測もつかない変貌をしょっちゅう遂げるというわけだ。著者は、80年代以降、こうした物語が、ポストモダンや脱構築の批評的立場に立つ人たちに歓迎され始めたと言う。

大熊昭信『ウィリアム・ブレイク研究』

「四重の人間」と性愛、友情、犠牲、救済をめぐって

著者はブレイクが『エルサレム』のサブタイトルを「巨人アルビオンの流出」としているところから新プラトン主義の「一者からの流出」に基づいていると仮定した。霊魂も全て一者から流出したというわけだ。霊の体は、一般には人間の魂がこの世の生を終えた後、天界でまとう一種の衣服であると想定されている。パウロは、そう述べたという。パウロが霊界で着るとした霊体をブレイクでは霊界で脱ぐと言うのである。

これに対して、ギリシアの新プラトン主義の哲学者プロクロス(412頃-485)は、霊魂が三種類の霊の衣服をまとっているとした。人間は死ぬと肉体を脱ぎ、天界とこの世の間の霊界に幽体を脱ぎ、輝体をまとったままで天界に回帰する。中間的霊界に残された霊の衣服がデーモン(幽鬼)の類となってこの世に現われるというのである。霊魂、オケーマ、幽体、肉体という層構造が考えられている。大まかだが、神智学の分類に近い。オケーマはパラケルススのいう星の体(アストラル体)、あるいは魂の車と呼ばれるものと同じであろうという。ブレイクの予言書で、主人公的な役割を持つロスが「四番目の不死の星の存在」とか「アーソナの乗り物の形」といわれることから、筆者は人祖アルビオンから分離したロスたちがこの霊体の分離した姿ではないかと考えた。ブレイクは当時、このプロクロスを翻訳したトマス・テイラーの講演に出席していたようだ。

15世紀 写本

ブレイクの『エルサレム』では、人祖アルビオンはヒューマニティ、エメネイション、スペクター、シャドウの四つの段階に分裂する。これを著者は、それぞれ霊魂、流出霊、幻霊、影霊と名づける。流出霊は輝体であり善のニュアンスを持ち、幻霊と影霊は幽体であり悪のニュアンスがあるという。魂には男性性が、輝体は女性性が、幽体では息子が、影霊では娘のイメージが割り当てられている。人祖アルビオンから、その四つの人間的特性に対応する四人の男性性とそれに対応する女性性として四人が分離された。

この『エルサレム』では、アルビオンが天界を降下する時、輝体である女性エルサレムを一つ下の霊界であるべウラ(ビューラ)に残し、その幽体をまとって死の世界である最下層のウルロに降下する。ところが、霊魂が脱した輝体なり幽体なりが、もう一度それぞれ独立した霊的な存在として同じように分裂を繰り返して、天界を下り、この世に降下したりするというのだ。主体としての霊魂が、他者の霊の衣をまとうというのはルドルフ・シュタイナーのいう「霊の経済原理」に見られる説だが、霊の衣自体が新たな主体となるというのは、ブレイクのオリジナルだろう。

古くは日本においても、分霊の例は多く、例えば留守宅の妻や女性が、愛する者の旅立ちに自らの魂を彼等に分けて付けた。それが、万葉の「妹の結びし紐」という慣用句になる。魂結びの紐の緒のことである。その魂の来りて触れ一つになることが「たまふり」の原義だという。魂の離合は極めて自由なものであったし、分離した魂がめいめいある姿を持つこともあると考えられていたというのである(折口信夫『小栗外伝』)。なかなか興味深い話である。

また、ピュタゴラスの影響を受けたオウィディウスは、ブレイクが愛した『変身物語』の中でこのように述べている。「万物は流転するが、何ひとつとして滅びはしない。魂は、さまよい、こちらからあちらへ、あちらからこちらへと移動して、気にいった体に住みつく。獣から人間のからだへ、われわれ人間から獣へと移り、けっして滅びはしないのだ(中村善也 訳)。」輪廻転生については今はおくとして、魂が自由に他者に移るという考えは古い時代にはあった。しかし、こうしたことがらも、ブレイクがヴィジョンに従って書いたとしたら、不思議なものでもなんでもなくなるのである。ロスが、自分はアーソナの霊の衣から分離されたとブレイクに告げたなら、彼はそう書いただろう。

ジョセフ・M.W.ターナー

『ローマを出発するオウィディウス』 1838

だが、書き方は、また別の問題である。自動筆記のように書いたという自らのコメントもありはするが(トマス・バッツ宛て手紙)、全てそのように書いたとしたら『ヴァラ/四人のゾアたち』の10年にわたる苦闘を説明することはできなくなる。読者は、世界の創造と破壊と再生の物語の中に、様々な登場人物のエピソードが盛り込まれ、それにほとんど恣意的なまでに多様な寓意が説明的に張り付けられるのを目にする。おまけに、ブレイクの「対立の原理」は、相反する価値や意味を物語の中にバラバラに並置するのだ。付加される領域は広範囲に及び、抽象的な徳目あり、同時代の政治思想あり、自伝的要素まで挿入されるというわけである。

そうすると、読者はブレイクのこの虚構の世界にすんなり感情移入できなくなる。読者は物語の世界から身を引き離し、リニア―な意味の把握を断念するようになり、垂直的な読みをするようになると著者は言うのである。つまり、自ら物語を再構成し、何層もの寓意の地下水の流れを見分け、それらを平行して眺める。ロスとエニサーモンとの諍いを多様な神話に関連づけ、その中にブレイクと妻キャサリンとの関係さえ読み取ることになるというわけだ。つまり、これがポスト構造主義的読みなのである。

このようなリニア―な解釈を許さない作品が19世紀後半に生まれていたことは第23話エミリー・ディキンスンの詩でご紹介しておいた。そして、同じように語り手が誰かを意図的に曖昧にするジェイムズ・ジョイスの手法がある。彼がブレイクの影響を受けたということを知っておいてもらえればブレイク文学の先進性は理解していただけるだろう。

『ヴァラ/四人のゾアたち』 第八夜と第九話

予言書に戻ろう。

『エルサレム』より エルサレム

●第八夜

収縮の限界が定められ人間は死の床で目覚め始めた。何者もベウラの死者たちがウルロの夜まで降りていくことを止めることができなかったのだが、今や神の手がロスやエニサーモンの上にあり、神の顔がゴルゴヌーザに輝いている。そしてベウラの世界に輝くキリストの姿が現れる。エニサーモンは織機で植物的生の肉体を幽鬼たちのために織ってやった。彼女の娘たちがそれを手伝いロスとその息子たちがゴルゴヌーザの溶炉のために働いた。この愛と美とにおいて驚くべき巨大な家族が構成され、それらは普遍的な一人の女性の姿に見えた。エニサーモンは彼女をエルサレムと名付ける。彼らの働きでやがて、ウルロの恐ろしい眠りは終わった。

ユリゼンはルーヴァの長衣に包まれたキリストを見て当惑し恐れた。今や戦闘の中で幾倍も大きな蛇の姿になっていたオークに食べ物を営々として作ってやっていたヴァラが、ユリゼンにルーヴァを返せと迫る。そして、神秘の樹の枝を通して彼女の体を広げた。それは渦巻く雲となって垂れ下がり神秘の樹の果実を集め始めると、ユリゼンの体は麻痺して感覚を失った。一方、ラハブとテルザは拷問の網である外套を用意し、サタンとベルゼブルの暗い死と絶望を織りなす製作機がユリゼンの樹の根の周囲に立っていた。

『エルサレム』よりキリストの降下

戦争が、エルサレムの門の前で吼え巨大な男女同型の姿となり、その胸からサタンと名付けられた一つの驚異・破滅の息子が飛び出した。ユリゼンはキリストを殺害者・盗賊として審判し、死に至らしめんとして長老会にサタンに属する12の岩のような醜い姿の者たちを集めた。キリストは悲しみに耐え、残忍な傷を受けながらルーヴァの十二の部分を通って降りた。惑わしの女性たちの姿をしたラハブはキリストを神秘の樹に釘付けにして死の宣告を行う。ロスはキリストの体を十字架から引き取り墓に運び、ロスの子のリントラとパラブロンは、サタンをゴルゴヌーザから切り離すと彼はオークの火の舌を転がり落ちた。

ロスは、ラハブに向かって、自分は六千年前に落ちた影のような予言者であり、息子たち娘たちとして多数に分れ、自分もまた神の子羊を誇りと怒りの内に刺したという。そして、ルーヴァはオークとして蛇になった時、サタンと呼ばれる状態の中に降ったと語る。エニサーモンはオークを慈愛のもとに育て、全てのものの支配権をサタンに与えたに違いなかった。来る時代も来る時代もエデンではサタンに見張りの者たちを置き、その中のエロヒムが死すべきアダムを創造したが、アダムはサタンのために死ぬように強いられた。やがて、キリストがやってきて進んでラハブとテルザのもとで死ぬ。御身はそのラハブなのであり、エニサーモンの子供なのだと語るのである。ラハブはキリストの埋葬所の周りで宗教の網を織り続けると埋葬所の底は破れ永遠界へと開かれる。背後で彼女を呼ぶ声が聞こえ、ラハブは神の幻を見た。

『エルサレム』よりラハブ

宗教の網の中に坐りながら、鱗が体全体を覆い、一個の石となって行くユリゼンをアハニアは呪う。彼は掟を忘れ影のような女性を抱いたのだ。一方、オークは荒々しい激情のうちに天に昇って全ての上に君臨する。ユリゼンは悔い改めると彼の知恵を忘れ、サーマス、アーソナ、そしてロスも石のような麻痺を感じ始めていた。このように名もない影ヴァラは全てのものを縛り、死すべきものが死んでいくのが永久不変の定めとなった。

*この『四人のゾア』以降、ブレイクにとってその最高の存在となるのがキリストだった。このキリストがヴィジョンに登場した時、皮肉にも、それまでの神話の骨組みだった円環的時間は、キリスト教特有の直線的時間の相を呈しはじめる (土屋繁子『四人のゾア』) 。だが、この円環と直線の両極も後に統合されていくのである。渦という形態によって。ここに渦の重要な意味があった。

『神曲』愛欲者の園 1826-27 © UEDA Nobutaka

●第九夜 最終話

キリストの亡骸のもとでロスとエニサーモンがついに聖地エルサレムを建設する。傍に復活したキリストの霊が立っていることに彼らは気がつかない。ロスは右手で太陽を掴み、左手で月を覆った。それらを捥ぎ取り横ざまに無際限の両極へと罅 (ひび) 入らせると永遠界の火が巨大な音をたてて落下し、ラッパが鳴った。最後の審判が始まるのである。エニサーモンの幽鬼は混乱の中で泣き叫び、アーソナ幽鬼はそれを受け入れ彼らの肉体は宇宙の廃墟に埋められた。ラハブとエルザは焔の中で燃え、オークの蛇の身体も火の柱となりながら燃え尽きた。あらゆる混乱の中で人々は逃げまどい、永遠界の息子たちはベウラの中に降り、神秘の樹は炎を上げ、洪水の黒い奔流は全てを押し流した。

ユリゼンは石化した龍の姿となり、その遥か南の岩の上で横たわっていたアルビオンは目覚め、龍となったユリゼンに平和と喜びの内に永遠の世界があるように呼びかける。答えのないユニゼンに対してアルビオンは、活力が奴隷とされる戦争と、その張本人である宗教、動揺と争いを名誉と誇りに変える欺瞞を詰 (なじ) った。二度目の声に対してユリゼンは泣きながら「未来を投げ捨てる。自分が作った虚空に背を向ける」と吐露した。アルビオンはエルサレムの胸の中にキリストは秘められ、殺されても依然として永遠であり、彼を通じて自分は目覚めると語った。未来への畏れから解放されたアルビオンは、喜びの内に輝く若者となって天に昇って行く。喜びに満ちる妻のアハニアだったが心臓が破れ微笑みながら倒れて死んだ。

田園では武具を投げ捨てたユリゼンの息子たちが働く音が諸天に響き渡っていた。ユリゼンは犂を手にし、人間たちの種子を撒いた。死者たちの震える魂が彼の前に立ち、泣き叫びながら彼の手から飛んで行った。ユリゼンたちは人間が発芽し熟し、それらを収穫するのを待つ。アハニアは死の着物を脱ぎ棄てユリゼンの傍に喜びと共に坐る。オークは、心の炎の中で自分を完全に焼き尽くし、ルーヴァとヴァラの夫婦は彼らの黄金の時代を蘇らせた。

ヴァラの楽しい家の戸口に二人の子供が遊んでいた。その子たちはヴァラの膝にしがみつく。それは小さな男の子サーマスと小さな女の子エニオンだったのである。彼女は二人の子を胸に抱きしめて真珠のような涙を流すのだった。南方に坐っていたユリゼンが「終わった」と叫ぶと、大気を通して遠い昔の無垢の姿で吐き出され、人間たちの霊は下方で解放されるようにと叫んだ。

朝が明け、ユリゼンは熟した国々の民を脱穀しはじめた。サーマスは、もみ殻のように彼らを海に投げ入れる。ルーヴァは人間家族の房を搾り器の中に投げ落とし血がたっぷりと流れ命の臭いが天まで立ち上り、号泣と恐怖と絶望が満ちる。一方で、蘇る者の歓喜が歌った。蘇ったロスであるアーソナが脱穀された民を全ての苦悩と共にその碾き臼で引き始め、幾時代のパンを作る。その火の中から人間は歩み出て邪悪なものは焼き尽くされた。アーソナは、もはや幽鬼ロスではなくエニサーモンにも分かたれていなかった。暗い宗教は去っていた。

*こうして人間を血と号泣の中でパンと葡萄酒に作り替え、真に再生させる業・アポカリプスは終わりを告げた。

荘子とブレイクのちょっとした比較

井筒俊彦さんの『スーフィズムと老荘思想』をご紹介した第40話を読んでいただいた方には分かっていただけると思うけれど、ザックリと言って荘子の坐忘の四段階を一段、冥府の国ウルロまでスライドさせるとブレイクに重なる部分が、かなりある。

●荘子の絶対的段階はブレイクの世界には言及されない。

●エデンは互いの霊的存在が相互の中に生きている混沌そのものの世界である。

●ベウラは本質群としての事物・事象の区別は有るが是非の区分はなく、登場人物たちの生死でさえ入り乱れ、分霊が起こり、時・空が誕生する世界である。

●荘子の「感覚と感覚経験の世界」は現実の世界であり、二極対立的な善悪、生死、正誤、長短、上下などが現前と存在し、ブレイクでは「現世の殻とゴルゴヌーザ」の二極として象徴的に表現され並置されている。

こういったことは言えるが、大雑把な類型化に過ぎない。しかし、このことからブレイクの予言書が通説ほど乱脈を極めたものではなく、ある種の神秘主義的な構造のもとに描かれていることは明らかになる。

ブレイク 血の一滴から星界への飛翔

ウィリアム・バトラー・イエイツと同じアイルランド出身の小説家ジェイムズ・ジョイス(1882-1941)もまたブレイクについて書いている。『英文学におけるリアリズムとアイデアリズム』と題された評論で、『ロビンソン・クルーソー』で知られるダニエル・デフォーとこのブレイクを取り上げた。いくらか欠損のある原稿なのだけれど、ブレイクの生涯の中のメルクマールを取り上げた後、終盤でこのように述べている。

「空間と時間を無に帰し、記憶と感覚の存在を否定し、神の胸という虚空に自らの作品を浮かび上がらせることを欲した。彼の一回の鼓動よりも短い一瞬一瞬が、その周期と持続においては六千年に相当した。なぜなら、この限りなく短いこの一瞬に、詩人の作品は受胎し出生したからである。彼にとって、人間の血の赤い一滴よりも大きな空間のひとつひとつが、幻想であり、ロスの鉄槌によって作り出されたものであった。いっぽう、われわれは、血の一滴よりも小さい空間のひとつひとつにおいて、永遠へと入って行く(吉川信 訳)。」

左 ジェイムズ・ジョイス (1882-1941)

右 『ジェイムズ・ジョイス全評論』

「英文学におけるリアリズムとアイデアリズム」収載

この美文は、ブレイクの予言書ないし神話について語っている。ロスは前に見ていただいたように「想像力」の顕現であった。ブレイクは、その想像力の源をよく「詩霊」と呼んだ。poetic genius という言葉は詩の守護精霊というより、人間・自然・社会などの万象に内在する神的な力(エネルギー)と捉えた方がよいと言う人もいる(吉村正和『ブレイク詩集解説』)。時間と空間を一滴の血に圧縮し、永遠へと解き放つものは詩霊なのであった。

ジョイスは続けてこう述べる。「偽ディオニシウス・アレオパギダは、‥‥神の暗黒を前にして ―― 永遠の秩序における至高の叡知と至高の愛を予示し包含する言葉に尽くせぬ広漠を前にして ―― 恍惚となり地に伏す。ブレイクが無限の戸口に到達した精神の過程もこれと同様の過程である。彼の魂は無限小のものから無限大のものへと、血の一滴から星々の世界へと飛翔し、その飛翔の速度に自ら消尽し、神の暗い海の果てで、刷新され翼を具え不滅となっている己が姿を発見する。‥‥」

解説する必要はないだろう。ここにT.S.エリオットとの温度差(part1参照)を感じることができる。ちなみに、カナダの文芸評論家ノースロップ・フライ(1912-1991)は、ブレイクの予言書にジョイスの『ユリシーズ』の源流をみていたという(並河亮『ウィリアム・ブレイク』)。

次回、『ウィリアム・ブレイク』最終回は、彫版師や画家としてのブレイクに焦点を当てながら彼のヴィジョンがどのように表現されていったのかをご紹介する予定です。

『ブレイク全著作』梅津濟美 (うめつ なるみ) 訳

『アメリカ一つの予言』から少しご紹介する。

アルビオンの病んだ宗教から生じた不機嫌な火が大西洋を渡ってアメリカの岸にまで押し寄せようとしていた。戦争を好むウォシントン、フランクリン、ペインとウォレンらは海岸に会合し、イギリスの王は西方を見やり震えた。

エニサーモンは愛の王・ルーヴァの分身オークを産み落とす。母子のためにゴルゴヌーザの土台をサーマスが築き、ロスが仕上げた。このあたりは『ヴァラ/四人のゾアたち』の第五夜と同じストーリーになっている。

イギリスが送った13人の総督たちが会合した時、オークの火がその地を覆い、総督たちはウォシントンの足元に倒れた。一方、アルビオンの天使たちがアメリカに襲い掛かる。オークの炎は疫病たちを一まとまりにしてアイルランドやスコットランドなどの上を突進し、アルビオンは疫病に憑りつかれた。フランスはオークの光を受け入れ、フランス、エスパニャ、イタリアが恐怖の内にアルビオンを見た。荒れ狂う欲情と疫病に満ちた天はオークの火を止めることができなかったのである。

大熊昭信『ウィリアム・ブレイク研究』

「四重の人間」と性愛、友情、犠牲、救済をめぐって

大熊昭信(おおくま あきのぶ)は、1944年生まれ。東京教育大学英文科、東京都立大学大学院及び東京教育大学大学院で修士過程を修了し、文学博士号を取得した。筑波大学、成蹊大学などで教鞭を執られている。著書に『文学人類学への招待 生の構造を求めて』『D・H・ロレンスの文学人類学的考察 性愛の神秘主義、ポストコロニアリズム、単独者をめぐって』訳書にA.J.エイヤー『トマス・ペイン 社会思想家の生涯 』、エドワード・ゴールドスミス『エコロジーの道 人間と地球の存続の知恵を求めて』などがある。

並河亮(なみかわ りょう)『ウィリアム・ブレイク』

ブレイクは死の迫った頃、「芸術は生命の樹、神はキリスト」「旧約と新約は偉大な綱要である。科学は死を教える」「キリスト教は芸術である」「われわれがみるものすべてものは幻像である」という信条を述べたという。並河さんは「生命、詩霊、想像力、欲望、幻像、キリスト」が彼の芸術生活における信念だったといい、スーザン・ランガーの「神話創作の本能」をこう紹介する。思考の材料がシンボルであるとすれば、思考する生物体は、思考作用を前進させるために、その経験を絶えずシンボルに翻訳していなければならない。しかし、実際は、シンボル化が思考に先行する本質的行為であると。そして、神話を書くその思考こそが、その最後の頂点であり、その崩壊であるという。神話を作る者は、芸術的心理であるシンボルの持つリアルな迫真性に頼りながらしばしば対立物を同時に表現するという。そして、並河さんはブレイクのこの言葉を引用する。

「幻像は、集合体では、エルザレム (エルサレム) 呼ばれ霊感の娘たちに囲まれている。‥‥ヘブライの聖書やイエスの福音書は寓話ではなく、永遠の幻像、あるいは存在するあらゆるものの想像物である。寓話でも何かの幻像をもたないものはない。『天路歴程』は幻像にみちており、ギリシアの詩人も同様である。しかし、永遠の生命という点からすると、寓話と幻像は明確に二つのものであり、分けて呼ばれる (並河亮 訳) 。」

『ヴァラ/四人のゾアたち』 手稿

コメント