松山俊太郎『松山俊太郎 蓮の宇宙』 安藤礼二 編・解説 細江英公 写真

人生というものは「虚しい」と言えば虚しいですが、しかし、もとがタダですから。それをタダと思わないから、いろいろ不安になるわけで‥‥れわれが生きている〈娑婆〉なんてものは、華厳経で説いている色んな世界の中のごく一つにたまたまぶつかっただけで、俺がこの世に出してくれと言ったわけじゃないんだから責任を負わなくていいんだ‥‥という立場から言えば、あんまりこだわることは、ないと思うんですね(松山俊太郎『インドを語る』)。

この人の人生観は、なんか、あっけらかんとしていい。編者の安藤さんによると、バーに行く道すがら「ウォーン」と遠吼えたり、「バウ、ワン」と吼えたりしていたという。これは、酔っぱらう前のことなんだろうか。この本を読むと松山さんという人は随分変わったひとだったことが分かるけれど、学問に対しては一途だった。こんな人は大好きだ。

彼が50年に亘る蓮の研究の中で探求して来たもの、その中で最も重要な要素は蓮と法華経の関係ではなかったろうか。遥かかなたのエジプトで原初の湖の中から生まれたロータスは太陽神ラーともホルスとも考えられ、バビロニアやペルシアを経由してインド入る。そして、太陽存在としての釈迦は白蓮華と結びついて法華経に結実する。この壮大な仮説を松山さんは、研究の重要な眼目としていたはずである。今回は、この白蓮華としての釈尊、そして、それに対応する紅蓮華としての多宝如来という松山仮説を二回に亘ってご紹介しましょう。これは、漢訳仏教経典からの研究ではなく、サンスクリット (梵文学) からの結実だから見逃せないのです。

筆者 松山俊太郎さんについて

松山さんは、蓮のことばかり研究していたのに、本書のインタヴューでは、こう答えている。蓮ね。嫌いじゃないけど、それほど好きでもない。やらなくてもいいことしかやらないと若いころ決めた。興味を持ったのは昭和34年頃 (29歳前後) という。

大学の頃は「時間」について研究しようと思っていた。時間は生きてさえいれば存在しているし、牢屋に入っても研究できる。それで将来研究しようと思っていたが本を集める時間がないことに気づいた。たまたまインド詩をやることになったので蓮なら二・三十年やれば何とかなると思ったという。ほんとかなあ ?

インドの時間について、これほど繰り返し述べている人も珍しいのではないかと思う。インドにはヘシオドスの四 (五) 時代説とプラトンの大年を組み合わせたような説があって、ヒンドゥー教のアタルヴァ・ヴェーダからマハーバラ―タやマヌ法典へと繋がっていくユガ・カルパ説がそれである。これは、バビロニアあたりの「万有回帰説」がもとになっているらしい。これにニーチェは影響を受けた。詳しくは、エリアーデの『永遠回帰の神話』をご覧になると良い。天文学が発展した地域では、時代感覚も天文学的になるのらしい。

サンスクリット (梵文学) なら成績が悪くても卒業できるし、なんせ志望者が少なかった。しかし、そこで、辻直四郎 (つじ なおしろう) という厳密な自然科学的な方法論を持つヴェーダ学の顕学に出会った。これが良かった。芸術のような学問を見せつけられた。

松山家は金沢の骨董商を営む家系で、父は東京で産婦人科・小児科の医院を開き、父親が院長、母が副院長だった。1930年に生まれる。1943年、軍国主義的な規律の厳しい東京府立第四中学に入学。1946年、16歳の時に進駐軍に向けて飛ばす風船爆弾を作ろうとして、部屋で手製の手榴弾を分解していた時、爆発。左手の手首から先と右手の親指を失い、人差し指と中指が変形した。飛んできたのは母親で平手打ちをくらわされ、天井に張り付いていた肉片は犬に食わせたと言う。かなりあぶない青少年だった。

慶応を受験したが、面接官だった西脇順三郎と1時間も話した後に東大にいくことを勧められたという。東大文学部に入学。同級に阿部良雄、種村季弘、吉田喜重らがいた。1955年、25歳の時に紀伊国屋書店の洋書注文カウンターで澁澤龍彦と偶々同時にサドを注文して名乗り合ったと言う。これは大きな出会いであった。その後は、外国人に日本語や日本文化を教えたり、色々な大学で非常勤講師をしながら研究を重ねた。『綺想礼賛』という文芸批評集といった文学関係の著作もある。特に澁澤龍彦全集の編集委員の一人にもなっているのは特筆すべきでしょう。2014年に亡くなっている。

蓮華とクリシュナ+ラクシュミー神話

PART2 の法華経の話に入る前にまずこのヒンドゥー神話に関わるエロティックな詩について知っていただきたいと思います。

「さかしま」の交わりのさなか

臍の蓮華に坐るブラフマーをみとめたラクシュミーは

欲情の漲るゆえに

ハリの右目を たちまち 蔽ってしまう。

(ヴァッジャーラッガ 611、サッタサイー 816)

暗黒の大洋にいる難陀竜王 (アナンタ) の上の ヴィシュヌとラクシュミー

ちょっと見、これがエロティシズム溢れる詩とは思えない。松山さんは、インドではエロテックなものに対する抑制がないというが、一方で、インド人は理屈が大好きで、過剰な抒情性もありはするが論理が優先するともいう。要するに理屈コネが好きなのです。どれくらい好きかというと、この詩を解説してもらえば分かる。

この詩にはハリ、ラクシュミー、ブラフマーという三人の神様が登場します。ハリはクリシュナの別名でヴィシュヌ神の権化、つまりアヴァターラということになっている。それは、魚・亀・野猪・人獅子・矮人・ラーマ・クリシュナ (ハリ)・仏陀・救世主カルキへと進化論的な発展を見せている。ここでは、ハリ=ヴィシュヌということで、ヴィシュヌは宇宙神・太陽神とも考えられていた。ラクシュミーは仏教でいう吉祥天のことで、富と繁栄と美の神で、蓮華の神様でもある。インドでは大地=蓮華という考え方があるらしい。ラクシュミーは、もともと大地母神だったからギリシア神話のデメテルのように旦那は、いないはずですが、やがて優れた男神の配偶神となった。

ヴァラーハ (野猪)

ちなみに、この大地母神の系統には恋人や若い燕、息子がいて北はドナウ河から南はメソポタミアまでの広い地域に知られている。アナトリアのキュベレー女神にはアッティスが、シュメールのイナンナ神には息子とも夫ともされるタンムズがいるという分けです。

この詩はハリ、つまりヴィシュヌとラクシュミーの睦事が詠われています。ラクシュミーは、まだ微睡んでいる旦那のヴィシュヌに「ねえ、あなたったら‥‥しましょう」という。旦那は寝ぼけている。それで、やおら旦那に覆いかぶさった。つまり、これが「さかしま」の意味です。これ以上解説するのは野暮なので止めましょうね。ですが、臍の蓮華はいささか不可解ではある。

臍はエリアーデの『宗教学概論』にあるように世界軸、世界の中心という意味がある。ヴィシュヌは、そもそも宇宙そのものだから、この神が起きている時には宇宙は展開していて、眠ってしまうと全てはこの神の中にたたみ込まれてしまうのです。ヒンドゥー教の神話では宇宙が創られる時は蓮の花の上ということになっていた。そして、伸びた蓮の花から顔の四つあるブラフマーが、まず生まれて、大地や大空を創っていく。

つまり、コトの最中にいきなり蓮華が出現してブラフマーが顔を出したのですから、ラクシュミ―は驚くやら恥ずかしいやらこの上ない。しかし、さすがに女神です。咄嗟にヴィシュヌの右目を塞いでしまった。ヴイシュヌも人格神であり、体は宇宙そのものであったのです。右目が太陽で、左目が月なのです。どこかの国の神話とよく似ていますよね。ヴイシュヌは熱烈な嫁さんの愛で目が覚めた。それで、宇宙に太陽が出て、蓮の花が咲いてブラフマンが現れる。右目を閉じてしまえば蓮も萎み、ブラフマンも引っ込んでしまうという分けです。つまり、このたった四行の情事の詩には、間テクスト的に、これだけの話が繋がっていると言うことなのです。なるほどですね。

ブラフマーとサラスヴァティ―(弁財天)、ヴィシュヌとラクシュミー、シヴァとパールバーティー

蓮とスイレン コトはエジプトから始まる

ハス~スイレンはロータスという言葉でまとめられる。中国や日本には、この二つをまとめて表す言葉がない。インドでは、蓮を表す言葉は二つあり、パドマは紅い花の蓮であり、白い花の蓮はブンダリーカと呼ばれる。一方、エジプトでは北の花がパピルスで南の花がスイレンで代表されていて、このスイレンはロータスという名で呼ばれていた。一説には、蓮がエジプトにもたらされたのは、前700年~前300年ころらしいので、それ以前のロータスは、全て睡蓮ということになるのかもしれません。

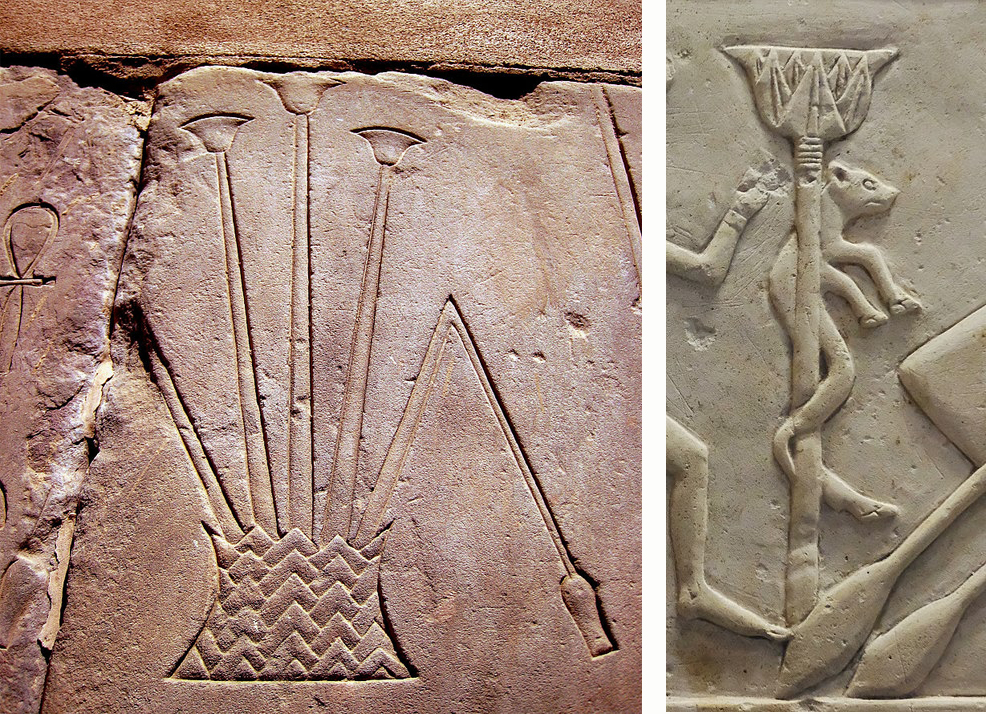

(左) エジプトにおけるパピルス (右) ロータス

ナイル川はパピルスとスイレンをそれぞれ頭に載せるハピ神として表現されました。詩文では「スイレンは、かれ (アメン・ラー神) のゆえに心愉し」とか「死が今日は眼の前に見える、スイレンの花の香のように」といった文学的遺産があるという。このロータス = スイレン (蓮) の文化的影響は建築物の面で顕著に現れる。ロータス柱頭は、東方に向かってイランでそのまま使われ、インドでは蓮柱頭になったといいます。

フランスの折口信夫と言われたジャン・プシルスキ― (1885-1944) の『大女神』には、サールナートのアショーカ王獅子柱頭が論じられている。アショーカ王はインドを統一した伝説的な王で仏教に深く帰依したことで知られる。その王がつくらせたのが獅子柱頭です。その柱のデザインの重要な意匠の要素である「獅子・日輪 ・蓮華」の源流をインド → ペルシア → アッシリア/バビロニア → エジプトと遡って論じている。仏典に見られる「無熱悩池」が、もともとエジプト的要素である湖 (日輪・獅子・睡蓮) の複合物であり、バビロニア的要素のオアシス (生命の樹・日輪)を経由してインドにもたらされたとするもので、松山さんは、これらを育んだ文化史的背景が法華経の中核である「見宝搭品」と「提婆品」を生んだというのです。

左 ペルセポリスの柱頭 前6世紀 右 アショーカ王の獅子柱頭 前3世紀

右図はサールナートのアショーカ王獅子柱頭で、左の図はペルシアのペルセポリスで建造されたロータス柱頭です。いずれも、睡蓮/蓮華を逆さにしたもの (反り花ということらしい) が意匠に使われている。これから、アショーカ王獅子柱頭を見ていきますが、反り花の上に円柱状の頂板があり、その側面に四つの二十四輻輪と象、瘤牛、獅子と馬という四聖獣が彫像され、その上に四頭の獅子がいる形になっています。二十四輻輪は釈迦の法輪と解釈もできるけれど、プシルスキ―はメソポタミアにおける惑星を表している (『FUKUJIN No.15』) と述べている。ちなみに仏教の法輪は八正道を表す8輻ですが、そのモデルとなった転輪聖王 (てんりんじょうおう) の輪宝は16輻のようですね。王権のシンボルだった。

しかし、メソポタミアにおける惑星と二十四輻輪との関係が説明されていない。二十四輻輪=日輪=釈迦と見た方がすっきりするのではないかという気もしますが、どんなものでしょう。獅子や象、瘤牛、馬の四つの彫像は、後述する「無熱悩池」と呼ばれた阿耨達池 (あのくだっち/アナヴァタプタ) から東西南北へと四つの河が流れ出すのですが、その河に対応している。

仏教の法輪 ジョカン寺 ラサ

瞻部洲 (せんぶしゅう) の中央、香山の南、大雪山の北、つまりヒマラヤの北に菩薩となった阿那婆達多 (あなばだった) 龍王が住むという阿耨達池 (あのくだっち/アナヴァタプタ) がある。周囲八百里、金、銀、瑠璃などがその岸を飾り、ガンジス河、シンドゥ河、ヴァクシュ河、シーター川という四つの大河が流れ出て全世界を潤す。それが「無熱悩池」です。「無熱悩」とは加熱されないことを指している。宮澤賢治が詩に詠った湖ですね。

宮澤賢治(1896-1933)

わたくしは水際に下りて

水にふるえる手をひたす

……こいつは過冷却の水だ

氷相当官なのだ……

いまわたくしのてのひらは

魚のように燐光を出し

波には赤い条がきらめく (宮澤賢治『阿那婆達多池幻想曲』)

この阿耨達池は釈尊の前世譚のひとつ『ジャータカマーラー』などに登場する池です。松山さんの『綺想礼賛』の文面からすると13世紀インドで成立した伝説的なヴィクマラ王の物語である『獅子座三十二話』があり、その異本にもこの阿耨達池、つまり「無熱悩池」が登場する。ウダヤ山 (日が昇る山) の頂上に湖があって「正午にその湖 (池) の中から伸びて日輪を支える蓮華」の話なのですが、邦訳がない。獅子座とは玉座のことで、かつての名君ヴィクマラ王の玉座が発見され、それに坐ろうとしたボージャ王を32人の天女が試すという教訓譚になっている。

山頂湖、蓮、獅子、法輪という繋がりが指摘されていますが、この湖はプシルスキ―によって、バビロニアにおける「世界の中心の山頂湖」が起源とされている湖です。

メソポタミアの円筒印章 アッシュル、ホルス

外円と内円の間は塩水のオケアノスで、内円の最上部に山があるが、そこに湖があるのかは不明。円の中心の穴は同心円を引っ掻くためのコンパスの跡。

ここからは、本書から少し離れる所もありますが、メソポタミアからエジプトに繋がるロータス、生命の樹、原初の湖、太陽神との関係を図像を中心に見ていきます。

まず、バビロニア的要素ですが、オアシスとそれに付随すべき生命の樹、日輪といった要素は、あまりはっきりしない。湖が世界の中心にあって、それが、最古の世界地図と言われるバビロニアの地図 (上図) に表現されているとしている。その湖が、この地図にあるとすると二重の円に囲まれた塩水のオケアノスということになる。

しかし、古代ペルシア (イラン) の神話にはヴラカシャ湖の中に島があり、そこにはハオマという老いを除き、全てを若返らせる力を持つ生命の草が生えているとされる (『アヴェスタ』)。これが、睡蓮や蓮であるかどうか分からない。ハオマは、ギルガメシュ叙事詩でギルガメシュが泉の水を飲んでいる間に蛇に奪われた生命の草だろうと考えられている (Th.H.ガスター『世界最古の物語』)。ただ、バビロニアにおける「世界の中心の山頂湖」というのは未詳です。メソポタミアには高い山がない。それでオアシスと考えた方がよいという事なのでしょう。

ペルシアでは前6世紀頃から山の水をカナートと呼ばれる砂漠の地下道を通して引き灌漑に用いている。山の湖や川などから水を引いた。その水は田畑のために格子状に分流し、作物、果樹、時には花々を潤した。この様式化が初期の庭園の形式を作ったとジョン・ブルックスは『楽園のデザイン』で述べている。四分庭園と呼ばれる形式です。こういった水をたたえた庭園はエジプトでも作られていた。

左図 エジプト第6王朝のヴィジエ・メレルカの墓の漁師のレリーフ 下段にある水鳥と睡蓮

右図 メソポタミアの円筒印章 (年代不詳) 右側に三日月と翼のある筒上のアヌンナキ (天空神アヌの息子たち) 、その下の生命の木。その両脇に崇拝者と魚化された神ないし賢者。左側下にロータスを思わせる植物とその上には16輻に輝く星と一部切れていますが左端にプレアデス星団が表現されている。

上の右図にメソポタミアで使われた円筒印章の部分写真があります。その画像の右側には、生命の樹の上に三日月と翼のある筒上の神々が表現されている。左側には16本の線で表現された巨大な輝く星 (太陽かどうかは分からない) がありますが、その下に睡蓮と思われる植物がある。睡蓮ですからオアシスと結びつけても、それほど目くじらは立てられないでしょう。何故その植物が睡蓮と分かるかというと、エジプト第6王朝に活躍し、全ての監督と呼ばれた役人であるヴィジエ・メレルカ (前24世紀) の墓には、左図の有名な漁師のレリーフがあるのですが、その下段に彫られている二種類のロータスの形の一つにかなり近いからです。他人の空似かもしれませんが、生命の樹+睡蓮 ≒ オアシスが表現されているのではないかと思われます。

上図 アッシュル神 生命の樹の上の有翼円盤として表現されている。前9世紀

下図 太陽円盤を戴くラー・ホルアクティ(ラーと習合したホルス) 前14世紀

バビロニア北部でかつて栄えたアッシリアの都市ニムルドでは、アッシリア王・アッシュルナツィルパル2世 (前883‐前859) と生命の樹が表現されたレリーフが発見されているのですが、上図は、その上部に表現されている有翼の太陽円盤としてのアッシュル神です。

次はジプト的要素ですが、下の図は、太陽神ラーと習合したホルスで、オシリスとイシスの息子とされている。このホルスの神像では頭に日輪を戴く隼の姿で表されていて、有翼円盤のアッシュル神とこの円盤を戴く隼であるホルスのイメージは、かなり近いと言えるのではないでしょうか。

ホルス、ネフェルテム、原初の湖

左図はツタンカーメンの名でスカラベが表現された太陽円盤を頭に戴くホルスです。王はそのような何重もの象徴で表現されていた。そして右図は人頭ならぬ隼頭のライオン、つまりホルエムアケト (地平線におけるホルス) です。ギザの大ミラミッドの近くにある大スフィンクスは新王国時代には、そのように呼ばれていた記録がある。スフィンクスという言葉自体はギリシア語から来た「彫像」というほどの意味でしかない。この様にラーと習合されたホルスは日輪、そして獅子とも関係づけられていたことが図像を通じて分かります。獅子と隼が何故結びつくのかは後で分かっていただけるでしょう。

左図 ロータスに坐る子供のホルス (ハルポクラテス) 前664‐前332の間

右図 アタナシウス・キルヒャー (1602-1680)

「ハルポクラテスとしてのアミダ」 『エジプトのオイディプス』より

次は極め付きのブロンズ彫刻ですが、左図は、ロータス (睡蓮と考えてよいかと思います) から生まれるホルスが表現されている。ロータスから生まれる子供のホルスは、ハルポクラテスの名で知られていた。右図は、あのキルヒャーの作品に描かれたハルポクラテスとしての阿弥陀です。この場合は蓮ですが、その上に仏を頂く。ハルポクラテスの指をくわえる姿はヒエログリフで子どもをそのように表すからです。後にギリシア化されて沈黙の神となったけれど、これは誤解から生じた。ともあれ、母神イシスが幼いホルスを育てた沼を象徴する神話的なロータスの上に太陽神ラーと習合したホルスを表現している。ホルスの右目は太陽、左目は月を表しています。ヴィシュヌと同じですね。そして、ロータスをエジプト人たちは、次のように考えていた。

太陽神とロータス (睡蓮) と湖との関連を示す神話が残っています。赤い睡蓮は、「世のはじめから存在していた」といいます。それは、原初の水であるヌン、あるいは光から現れた。それ故、混沌の暗闇と聖なる光、それぞれに密接に関わっている。夕暮れには花を閉じて水の中に潜ってしまい、夜明けには東を向いて水上に現れ、光を浴びて花開く。それは、夜が終わって明ける太陽のシンボルとなる。「太陽神は原初の湖からロータスの花に乗って現れる」と信じられていたのです。比較的大きな神殿には、この「聖なる湖」が人工的に造られている(マンフレート・ルルカ―『エジプト神話シンボル辞典』)。

このロータスの神ネフェルテムは、ピラミッド・テキストにおいて「ラーの鼻先にいるロータスの花」と呼ばれ、ホルスと結ばれて一体となります。母神は、ライオンの頭を持ち、ラーの片眼から生まれた戦争の女神セメクトです。それで、ネフェルテムは、天界のライオンの頭を頂く形で表されることがある。これが、ホルスとライオンが結びつく理由です。あるいはライオンの上に立つかワニの上に立つ姿で表されることも多いと言います。

このように、ラー、ホルス、ネフェルテム、ホルムアケト、原初の湖を巡る神話は、見事な象徴連鎖を創り上げていることが分かります。エジプトでは「日輪・獅子・赤いロータス・湖」が、しっかりと結びつくというわけです。エジプトからインドに到る「ロータスと太陽神~釈迦」という流れを概観しました。こうして見てくると、いくらかの瑕疵は有るもののプシルスキ―説は大まかには頷けるものとなります。イメージの上からは、そう言えるかもしれない。次回 part2 は、いよいよ蓮華と法華経の関係を闡明にする松山仮説を夜稿百話いたします。

本稿は、2021年8月末から9月初旬に公開した二編を再編集しています。

『インドのエロス』

『綺想礼賛』 文芸批評集

『インドを語る』インドを様々な角度から語る松山エッセイ。

ミルチャ・エリアーデ『永劫回帰の神話ー 祖型と反復』

『アヴェスタ』 ゾロアスター教の聖典

Th.H.ガスター『世界最古の物語』2017年刊

ジョン・ブルックス『楽園のデザイン』 イスラムの庭園文化

『FUKUJIN 特集 松山俊太郎 世界文学としての法華経』 表紙は松山さんを装う南伸坊 2011年刊

マンフレート・ルルカ― 『エジプト神話シンボル辞典』

コメント