フランソワ・ヴィヨン『ヴィヨン遺言詩集』

ヴィヨンという名をどっかで見たはずだ。だが、思いだせません。四苦八苦しているうちに、あった。太宰治が書いた『ヴィヨンの妻』だ。は、はぁーんと思った。太宰はどうやらフランソワ・ヴィヨンを知っていたのである。この間からジョイスのことを書いていて、彼もかなり興味を持っていたし、ロシアの思想家のミハイル・バフチンもそうだった。また、ロシアの詩人であるオシップ・マンデリシュタームもこのフランス中世末期の詩人に夢中だった。なにせ、ハイデルベルク大学まで古フランス語を習いに行くという熱の上げようだったらしい。なにが、そんなに面白かったのでしょうね。

年齢をかぞえてみれば三十のこの年に、

ありとあらゆる恥辱をなめさせられたが、

それですっかり阿呆になったり、がぜん利口に

なったりはしなかった、えらい目にあったが、

仕置にあってさんざ痛めつけられた、それが、

全部が全部、チボー・ドーシニーの裁量による、

あいつめ、司教面して群衆に投げ十字を振舞おうが、

おれの身内だろうが、おれはだんぜん否認する

(『遺言の歌 一』堀越孝一訳)

なにせ、この『遺言の歌』と題された詩集、のっけから恨み節ときている。「1456年にわけあってパリから逐電した」という。この言い方は訳者の堀越孝一(ほりこし こういち)さんの言をお借りしている。この人の訳注は面白い。多分この注は、この本の半身すらなしている。もっと一杯書いても欲しいところだが、ご本人はかなりセーブなさったようだ。じっと我慢の子であった。ヴィヨンの行状について、この訳者は放蕩無頼と4字熟語で片づけている。作家には御気の毒なことだ。鈴木信太郎(すずき しんたろう)さんの立派な翻訳もあって、こちらも大変魅力的なのだけれど、今回の夜稿百話は、堀越訳の方をメインにお送りします。この訳注に惚れました。

『中世の秋』とヴィヨン

ヨハン・ホイジンガ(1872-1945)

『中世の秋』

中世文化を知るための最良のガイドブックは、ヨハン・ホイジンガ(1872-1945)の『中世の秋』だと思うけれど、12世紀がヨーロッパ中世文化の頂点で、騎士道文化を縦糸に宮廷文化を横糸に西欧キリスト教文化はその「形態」を決定していくというのが、だんぜん否認できない前提になっているらしい。この時代が「中世の春」です。そんな土壌から咲き出た傑作が『薔薇物語』なのだけれど、このヴィヨンの詩集にも本歌としてしばしば登場する。というか登場すると訳注で指摘されている。それなら『薔薇物語』とは、なんぞやという訳だけれど、こちらをご覧いただきたい。こちら。

で、この本歌取りの内容は堀越孝一さんの『ヴィヨン遺言詩注釈』に詳しいので興味のある方はそちらをご覧になるとよい。そっち、こっちしたが、ここにはマニアックな注釈がだんぜん繰り広げられている。それと、騎士道精神、加えてエロイーズとよくペアで語られるピエール・アベラールのことも重要なテーマとしてヴィヨンの詩集には登場する。この二人、なかなか過激な宗教者というか夫婦であった。

「より美しい道」を求めて俗世を捨てるか、「夢見ること」を目指して生活に美を求め社会そのものに遊びを求めるか、中世の理想は二極化をむかえるという。社会改革という道はどうも忘れ去られていた。ヴィヨンはというと、この二つにはさっさと背を向ける。しつこいようだが、放縦無頼なのである。どちらかというと中世の造形芸術の方が贔屓なんじゃないかと思わせるホイジンガなのだが、この『中世の秋』には、16か所にわたってヴィヨンの名を挙げていて、彼の詩には宗教臭、教訓臭がなく、そこはかとないペーソスやメランコリーが感じられるなどと高い評価が与えられているのである。う~ん、おっしゃる通りだ。

本当の作者は誰なのか

ええい、ちくしょう、ちゃんと勉強していたら、

愚かな青春の日々をあそび暮らさずに、

身持ち正しく過ごしていたら、家ももてたし、

やわらかい寝台に寝ることもできただろう、

なんということだ、おれは学校から逃げだした、

まったくこれは悪いこどものすることだ、

ああ、こうした言葉を書きつづっていると、

おれの心は、いまにも張り裂けんばかりだ

(『遺言の歌 二六』堀越孝一訳)

ヴィヨン遺言詩注釈Ⅱ

『遺言の歌』上・下 堀越孝一

不良少年だった彼が、現在のわが身を振り返っての嘆き節と言ってもおかしくない。だが、訳者の堀越孝一さんは、フランソワ・ヴィヨンの詩は、このフランソワの作ではない確信しているらしいのです。どうも話の様子では、まだ、定説には至っていないらしい。どう思っているかというと、この主人公から「おれにとっての父以上の人」と詩中に熱のこもった紹介をされているメートル・ギョーム・ヴィヨンが真の作者だろうとおっしゃる。この人、後にも触れますが、ノートルダムの近くにあったサンブノワ修道院の司祭だった人で、ノートルダムともめごとを起こして参事会の管理するサンテナン礼拝堂に幽閉されたこともある。そこは、どうも牢獄として使われていた。こうなると調べ甲斐はたっぷりとあるようです。

詩集における文章は一見ベランメエ調なのだけれど、そこには、老練な視点とそこはかとない教養が滲み出ていると訳者は言う。中世の詩にはあまりないペーソスや人情味もありそうだ。ただのインテリヤクザとはちょっと違う。真の作者捜しに限らないのだけれど、訳者の注は学問って楽しいものなんですよと語りかけてくれているようです。訳者の著書『わがヴィヨン』には、その学問をどう楽しんだのかコト子細に書かれている。

ひとーつ、おれにとって父以上の人、

メートゥル・グィオーム・ドゥ・ヴィヨンに、

母親よりもおれにやさしくしてくれた、

襁褓(むつき/おむつ)のころからおれを育ててくれた、

なんどもおれを難儀から救ってくれた、

楽しんでやってくれたわけではない、

だからおれは跪いてお願いする、

どうぞ、楽しくやらせておいてください

(『遺言の歌 八七』堀越孝一訳)

老いとマカーブル

『兜屋小町恨歌』

嘆きの声がおれの耳に聞こえるようだ、

往時、兜屋小町と評判だった女が、

若いころにもどりたい、娘でありたいと、

こんなふうにせつせつと語るのが、

おお、老いよ、なんと残酷で、猛々しい、

ずいぶんと早く、あたしを打ちのめしたね、

なぜ ? あたしを止めるのはだれ ? いっそ

われとわが身を打って、死んでしまいたいのに

(『遺言の歌 四七』堀越孝一訳)

これぞ人間の美のなれの果てかねえ、

ちぢまった腕、ちぢかんだ両の手、

かたくなって、ごつごつした両の肩、

乳房はどうなったって ? しなびた、

腰のまわりも、あわれ乳房とご同様、

ツビ? ちっ! 太腿について申し上げれば、

もう、こんなの、腿ではない、腿モドキ、

腸詰めみたように、やれやれ、シミだらけ

(『遺言の歌 五五』堀越孝一訳)

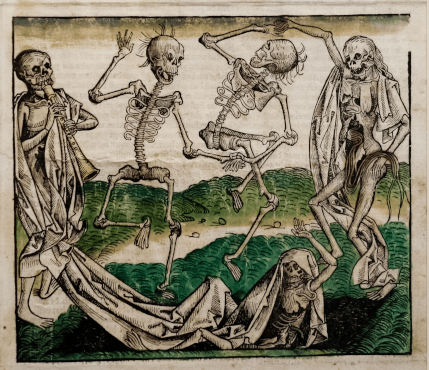

『ダンス・マカーブル(死の舞踏)』

ミヒャエル・ヴォルゲムート 1493年

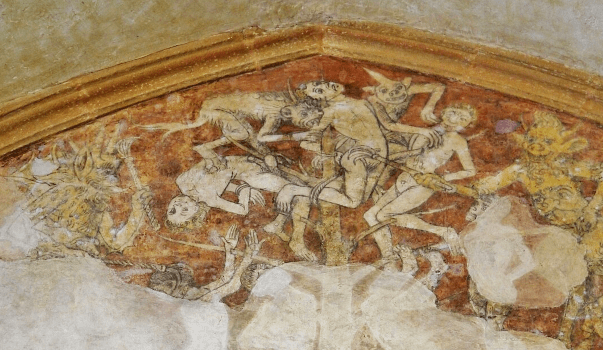

『死の舞踏』ケルナスクレーデン聖母教会 フランス 1440

ダンス・マカーブルとは『死の舞踏』です。1485年にパリの印刷業者ギョ(ギュイヨ)・マルシャンが初版本に木版刷りの飾り絵をつけた。1424年につくられた当時最も有名なパリのイノッサンス墓地の回廊壁画を写したものであったらしい。この広い墓地は回廊と納骨堂に囲まれ、その納骨堂には死者の骨が山積みになっていた。ヴィヨンにはその墓地をテーマにした詩が残されている。悲しいかな壁画は、17世紀に失われた。それは中世末期が生んだ偉大なイメージだとホイジンガは言う。死のイメージは戦慄と恐怖とともに一層豊かなものにされたのである。おどろおどろしいイメージなら唐の呉道士の絵画も負けてはいないのだが。ちなみにダンス・マカーブルについては小池寿子(こいけ ひさこ)さんの『死者たちの回廊』にくわしい。

すべて聖なるものをイメージにあらわしたい、信心にかかわる想念に完結した形を与えたい。そういう欲求は中世にあっては、制御不能であったとホイジンガは言うのです。イメージングする知を言祝ぐバーバラ・スタフォードが中世を扱ったらもっと面白かったのかなあ。死も例外ではなかった。死を直接目に見える形に表現したいという欲求のもとでは、目に見える形に表現しきれない部分は切り捨てられ、死の荒削りな部分だけが強迫観念に成り変わる。悲歌も抒情もそれには無縁だったというのです。その根底にあったものは、死に対する現世的、利己的な関心であった。

だが、われらのヴィヨンはそうではない。「女体よ、かくもやわらかな、なめらかに甘く、/ かくもたっとい、おまえでさえもこの禍事(まがごと)に、/ 耐えねばならぬか、‥‥(『遺言の歌 四一』堀越孝一訳)」といささか色っぽい表現ながら、卒塔婆小町たちへの「老い」への同情が、ペーソスを交えて歌われている。もっとも、この兜屋小町さんは、まだ在世の冷たい波に洗われてはいるのですが。死の無常だってこの通りだ。ユーモアとメランコリーがちゃんとまぶしてある。

こいつらされこうべ、生前、頭をペコペコしていた、

こいつらがあいつらに、あいつらがこいつらに、

こいつらが、あいつらが支配していた、あいつらに、

こいつらに、おそれられて、かしづかれて、いまは、

こいつらもあいつらもない、なにもかも終わりだ、

ひとつ山に集められて、いっしょくたにされて、

領地だ屋敷だなんていったって、もうそんなのない、

クレー(書記)だの、メートゥル(王家財務の役人)だのと呼ばれることもない

(『遺言の歌 一六三』堀越孝一訳)

訳者の著書『わがヴィヨン』には、ヴィヨンの詩の本領は、洒落と諧謔と嘲弄だと断言されている。ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』に出てくるアリストテレスの著書、笑いについて書かれたとされるまぼろしの『詩学第二部』が「ヴィヨン詩鑑賞の手引き」となるのではと冗談半分におっしゃる。しかし、時として、それらの可笑しみの中に信仰と愛と憎しみが閃光のように走るというのは確かだ。

宵越しの金はもたねえ

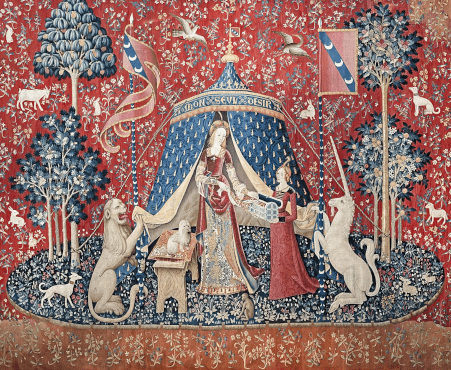

『貴婦人と一角獣』15世紀末のタピストリー

6連作の一つ「我が唯一の望みに」背後に幕舎が見える

不実な女から逃げ出すためにヴィヨンは一計を案じた。いや、そうフィクションされた。ホレた女だが別れなければと、なけなしの脳味噌をしぼった。そうだ、死んでしまえば、なんにも残らない。これから遠い国に行く。そのための形見分けを書くのだと。こうして『形見分けの歌』は生まれた。この旅立ちを思いついた25歳の若者は5年後にチボー・ドーシニーに牢屋に入れられることになったのは『遺言の歌 一』で見ていただいたとおりである。遺言で遺贈されるものは、天幕と幕舎一棟とか、立派な箱にいれた自分の心臓とか、はがねの大剣、白馬と牝ラバ、ダイヤモンドとあとずさり印のシマウマ、はては猿股から記憶術、手袋と陣羽織‥‥

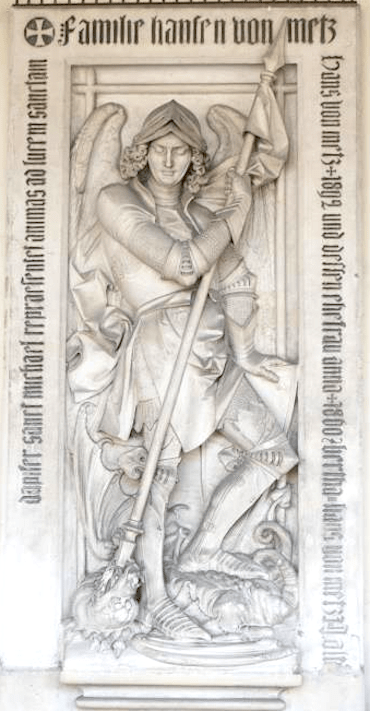

左 大天使ミカエル ハンス・フォンメッツ(1905-1975)の墓

右 ジャンヌ・ダルク像 ノートㇽダム パリ 消失後どうなったか ?

まてよ、これはいっかな庶民の持ち物ではない。騎士のものである。つまり、ヴィヨンは騎士の持ち物を結構所持していたという設定になっているわけだ。騎士と言えば中世の花形である。大天使ミカエルの武勲に発した騎士道は、この中世を不思議な色に塗ったのだが、そのペンキはすぐに剥げるとホイジンガは言う。美にまで高められた自負心とも言うべき英雄崇拝には、いささかの利己心が混じっていた。テンプル騎士団やホスピタル騎士団は、もはや過去のものであったが、14世紀の半ば以降、次々と新たな騎士団が設立されていった。君侯たるもの騎士団を持たねばならなかったのだ。

だが、この頃、あたかもローエングリンのような女性が登場してフランスを救った。騎士のメンツは何処に行った。そのジャンヌ・ダルクは1431年に火刑に処せられた。ヴィヨンの生まれた年である。1453年には、ブルゴーニュ、イギリス、そしてフランスの三つ巴の百年戦争は終結をむかえた。愛のために命を投げ出すのが男の道であったのだが、このヴィヨンの歌では不実な女と手を切る男が歌われるという逆さまな状況が形作られている。

ところで、形見分けの歌ですが、ホイジンガは中世の人びとの習慣として、所有物のいっさいを、どんなつまらぬものにいたるまで、ひとつひとつ丹念に、遺言書によって遺贈する習わしがあったという。つまり、ヴィヨンの形見分けもことさらに特異なものでもなんでもないのである。だが、今からご紹介するような視点は特殊であったようなのです。

ひとーつ、慈善の心から、おれは遺す、

すっぱだかの三人のこどもたちに、

いまこの遺言書に名前をあげる、なんせ、

すっかんぴんの、みなしごだ、実正、

靴もはかなきゃ、なあんも着てない、

まるはだか、ミミズのようだ、こりゃあ、

ともかくだ、なんか着るもんやっとくれ、

せめてさ、この冬を過ごせるようにねえ

(『形見分けの歌 二五』堀越孝一訳)

なにが、特殊かというと、騎士道精神が謳歌される貴族主義の詩歌などの中にあって、子どもや女性に対する視線はほとんど皆無に近かったということなのである。ホイジンガは、中世のエロティシズム文学、宗教文学、そのいずれを見ても女性への共感や同情は、ほとんどその痕跡だに見いだせないという。そして、子どもの生命を惜しむ声は、後期中世の文学、教会文学、世俗文学を問わず、ほんのまれにしか、聞えてはこない。重苦しくぎこちない壮大なスケールの当時の文学には子どもを入れる余地などなかったというのである。

このホイジンガの説を踏まえて、続きの詩を読み、その注を見て愕然といたしました。この三人の子供たち、次の二六の詩で名前が、それぞれ挙げられていて、三人が三人とも高利貨しやら塩の投機家で評判の悪い金持ちでありました。おまけに一人は獄死している。これは強烈な皮肉になっているのです。一筋縄ではいきません。

おのれの所業をかえりみろ

この年は四百と五十六年 おれは、

フランスェ・ヴィオン、学生である、

心をしずめ、気をおちつけて、考察するに、

ハミをかみ、首輪にかかる綱を引き、

まずはおのれの所業をかえりみろ、

そう、ヴェジェッスもいっている、

賢明なるローマ人、偉大なる助言者、

おこたれば、自分自身を測りそこなう

(『形見分けの詩 一』堀越孝一訳)

『鈴木信太郎全集』 第一巻 訳詩1

「ヴィヨン全詩集」「悪の華」他 収録

フランソワ・ヴィヨンの伝説を追うには、鈴木信太郎さんの『ヴィヨン全詩集』の訳注を覗くのがよいでしょう。堀越氏の方は、この伝説にはあまり興味がなさそうです。1431年に生まれたヴィヨンは、一説にはフランス中部のブウルボンネに領地を持つ貴族モンゴルビエ家の血縁ではないかという。生まれた2~3年後に父を亡くし、先ほど触れた叔父のメートゥル・グィオーム・ヴィオンに育てられた。サンブノワ教会の境内の一角にこの叔父と暮らした。パリ大学の文学部に学び、文学士となり、聖職者の特権を得ている。この時、モンゴルビエ姓を名乗っていた。

この頃、ブルゴーニュ公やイングランド公を支持する大学側と国王シャルル7世との対立を背景に大学は混乱状態にあった。学生たちの騒乱があり、警察との軋轢も激しく、教授たちのストで授業が中断されることもあったという。これでヴィヨンはゲバルトに走ったのか ?

1455年には、このサンブノワ教会の境内で、喧嘩の末、司教のフィリップ・シェルモアを殺害し、パリを逐電した。その翌年、聖職者特権が効いたのか国王からの赦免状二通を得ている。この頃、『形見分けの歌』が書かれた。当時「コキイユの一党」と呼ばれた盗賊団との関わりを指摘している人もいるが、その1456年の降誕祭の夜、仲間と共にパリのナヴァール学寮に盗みに入り、大枚五百金をせしめて高跳びする。またもや逐電したのだ。

ルートヴィッヒ・ルルマン 画 18世紀末~19世紀初

その後、5年間フランス西部から中部を放浪した。オルレアン司教チボー・ドーシニーにマン・シュル・ロアールの牢屋に監禁されたが、1461年には放免になり、パリに戻った。この頃は、健康にも恵まれず、金もなく友達もなく、わびしく暮らしながら『遺言の歌』を書いていた。二年後の1463年に、悪友ロバン・ドジスと仲間二人で弁護士のフランソワ・ファルブウルの事務所を通りがかり、事務所の書生をからかった。あげくに乱闘となり、ドジスがファルブウル先生に傷を負わせた。

ドジスともう一人は逃げたがヴィヨンと他の一人は捕まり、前科もたっぷりあってグラン・シャトレに投獄され、死刑判決と沙汰がおりたが、傷つけたのは自分じゃないとパリの高等法院に控訴した。バラッド形式のヴィヨンの嘆願である『法廷礼讃の詩』というのが残っている。結果、パリから10年間の所払いの刑となったが、その後の足取りは杳(よう)として知れない。おのれの所業とは、つまり、1455年の殺傷沙汰をさしているのです。だけど、省みた結果は、いっこうに芳しくなかった。

ヴィヨンの遠心力

右 ヨハン・ホイジンガ 1917 ライデン

さてさて、今回のフランソワ・ヴィヨンいかがでしたでしょうか。今回はホイジンガの『中世の秋』という絶大な助っ人を得てヴィヨンの文学が何故に輝いていたかをご紹介しました。言っときますけど何故こうなのというのは中世の習慣を知らないと分からないことが多い。つまり、『中世の秋』を併読されることを願っております。

オシップ・マンデリシュタームが何故あれほどヴィヨンに熱を上げたのか。彼はこう詩に詠っています。「ゴシックの静脈に流れる詩行で悪戯して/ 残忍な法に唾をした / 不遜の学徒 泥棒天使 / 比類なきフランソワ・ヴィヨン(1937年3月18日/鈴木正美訳)」ヴィヨンの詩には、アウトサイダーの持つ不遜な力学、そして、ゴシック建築のような「互いに洗いあうような波の」リズム構成とその内容との照応がある。それはフランス19世紀のヴェルレーヌの詩と比肩しうるとマンデリシュタームは言うのです(鈴木正美『言葉の建築術』)。しかし、原語でなくてはこのリズムは分からない。確かにヴェルレーヌも放蕩無頼だったと申せましょう。まあ、ヴィヨンの影響はラブレーをはじめ、ヴェルレーヌのみならず、ユゴー、ボードレールやランボーたちにまで及ぶのです。

太宰のヴィヨン

太宰治『ヴィヨンの妻』他

そうそう、太宰の『ヴィヨンの妻』ですが、電車の広告ポスターに夫の名前を見つけた主人公のさっちゃんは涙ぐむ。なんでも「フランソワ・ヴィヨン」という題の論文が発表されたらしい。その夫の大谷は男爵の次男で才能豊かな文学者というふれ込みになっているが、放蕩無頼の生活を繰り返している。つまり、ヴィヨンなのである。夫の借金を返すために飲屋で働き始めたさっちゃんもなんとなく放縦無頼の生活の仲間入りをしそうな雰囲気だ。「ヴィヨン」の妻は、「ヴィヨンのような妻」になってしまいそうな、なんとなく気をもたせる終わり方になっている。「さわり」の美学というのでしょうか。まあ、「おのれの所業をかえりみろ」としたヴィヨンの視点はきれいに無視されているという訳なのです。それも、到しかた無いでしょうね。訳者の堀越孝一さんの著書『わがヴィヨン』には太宰のことがもう少し詳しく書かれてあるので併せてお読みになると良い。

訳者について少し

最後になって恐縮ですが、訳者のご紹介をしておきます。堀越孝一(ほりこし こういち)さんは1933年、東京の生まれ。東京大学文学部、同大学院人文科学研究科で学び、茨城大学、学習院大学、日本大学などで教鞭を執られた。学習院大学名誉教授であられる。著書に『中世の秋の画家たち』『わがヴィヨン』『ヴィヨン遺言詩注釈Ⅰ~Ⅳ』『わが梁塵秘抄』、訳書にホイジンガの『中世の秋』『朝の影のなかに』、『パリの住人の日記』、C.B.ブシャード『騎士道百科図鑑』などがあります。

2018年1月の投稿を再録しました。

『鈴木信太郎全集 第一巻』

「ヴィヨン全詩集」が収載されている。宮下志朗さん訳の全詩集もあるけれど手に取れていないので、本文でも取り上げましたが鈴木信太郎訳だけをご紹介しておきます。

● 著作

堀越孝一『わがヴィヨン』

本書は堀越さんご自身や師の浅野貞孝氏のことなどを絡めたヴィヨンにまつわるエッセイである。ヴィヨンと太宰に関わる二篇をご紹介する。

■世俗の塵埃を、塵埃にまみれた男女のなりわいをヴィヨンの詩は詠う。『遺言の詩』の終局近くである。

乳房を見せる娘たち、/もっとたくさんお客をつかまえようと、/盗人や喧嘩の扇動者、/尾長猿を引き回す香具師、/六人ずつ組んでピィピィ笛ふいて、/豚の膀胱の豆袋をゆすり、笏杖を振り回して、/皆の衆に、おれはご赦免を請求する(堀越孝一 訳)

以下はヴィヨンの自身の葬式の式次第であるらしい。墓場はサントアヴォワにしろとか遺言執行人は誰それだと並べてこの詩に繋がる。

教会堂の照明は、そうだな、/ギョーム・デュ・リュにまかせよう、/屍衣の四隅を持つ役は、/人選は遺言執行人の方々にまかせよう、/こんなに痛むのはいままでなかったぞ、/髭とか、髪の毛とか、陰茎とか、眉毛とかが、/いままでなかったほどにうずきがせつなくて、/皆の衆に、おれは御赦免を請求する(堀越孝一 訳)

「皆の衆にご赦免」というのは助命嘆願の古風な語法で「クリエ・メルシ」というらしい。「クリエ」は近代では主に「叫ぶ」の意味であるという。現代では「創造する」という意味でしょう。似た用法には、このバラッドの第三連に「争いを避けるためにご赦免を請求すると言っているところがある。

ただし、裏切り者の犬どもには請求しない、/あいつらめ、おれに堅いパンの皮をくわせやがった、/あいつらめ糞三っころほどにもこわくないぞ、/屁をこいたり、げっぷをしたりしてみせてやりたいが、/できないなあ、なにしろおれはいま座しているんだ、/まあいいさ、もめごとは避けたいんだ、/皆の衆に、おれは御赦免を請求する/あいつらのあばら骨を十五本、たたき折れ、/でっかい頑丈な木槌で、/帯の両端に鉛玉をつけたので、/皆の衆に、おれはご赦免を請求する(堀越孝一 訳)

これを読むとラブレーがヴィヨンに参っていた訳が分かる。堀越さんは、このバラッドはスカトロジー (糞尿譚) 的な表現も含めて『遺言の詩』全編の言葉の世界を集約する見本帳であるという。オルレアン司教チボー・ドーシニーの地下牢に「座している」おれの、にっくき仇どもに屁でもおみまいしてやりたいが、できないモドカシサを詠っているというのである。

■太宰の小説で大事なのは細部だと言われるが、太宰が38歳の時に『ヴィヨンの妻』が書かれた。主人公さっちゃんの旦那の大谷は30歳に設定されている。さっちゃんは4つ下である。堀越さんは、この年齢設定をヴィヨンの『遺言の詩一』の「年齢をかぞえてみれば三十のこの年に、」を踏まえているという。ヴィヨンがその詩を書いたのは60歳前後であるが、そう設定されているのである。『形見分けの詩』では、騎士の家系でもないのにヴィヨンのライフスタイルは騎士の誉を意識させるものだった。しかし、伝説のヴィヨンはドスを懐に巷を彷徨する無頼漢のように言われていた。太宰はヴィヨンの形見の大剣のかわりにナイフに変えて飲み屋の主人にさっちゃんへこう言わせている。大谷は飲み屋に借金があった。「‥‥私ども夫婦は力を合わせ、やっと今夜はこの家をつきとめて、かんにん出来ぬ気持ちをおさえて、金をかえしてくださいと、おんびんに申し出たのに、まあ、何という事だ、ナイフなんか出して、刺すぞだなんて、まあ、なんという」これを読んで堀越さんは、わけの分からない可笑しさが込み上げてきたという。

堀越孝一『閑吟集を読む 上 下』

閑吟集は永正15年(1518)に成立した小歌の歌謡集である。一狂客が3百余首を編んで同志に贈ると記されている。室町から戦国にかけて世の中は大きく動いたが、文化もまた面白い時代だった。堀越氏は西洋中世史家として泰斗と言われた人である。なにせホイジンガの『中世の秋』を翻訳されている。しかし、晩年に心魂を傾けていたのは、この室町歌謡集の『閑吟集』だという。

● 翻訳

『パリの住人の日記』堀越孝一 訳

ヨハン・ホイジンガは『中世の秋』の中で、その頃の人々の「信じがたいほどの残酷さ、品の悪さ、残忍な悪ふざけ、あわれな人々の不幸をみて喜ぶというなさけない根性をあげつらい、『パリの住人の日記』の文章を紹介している」という。一四二五年、パリでのこと、こんな内容だった。

また、八月の最後の日曜日、サントレノ通りのアルミナックと呼ばれる屋敷で余興があった。全員が武装した四人の盲人を囲いの中に入れて、手に棒を持たせ、そこに大豚がいるのを、だれでも、もし殺せば、豚はおまえのものだとけしかけるという。なんともきみょうなコンバットで、なにしろ力一杯、棒でなぐりかかれば、なんともまずいことになる。何しろ豚めがけて棒をふりおろそうにも、うまくあたらず、結果互いになぐりあう。もしも完全武装していなかったなら、たがいに殺し合う羽目になっただろう。

また、前述の日曜日の前日の土曜日、くだんの盲人たちは全員武装し、朝、かれらは、武具をつけさせられて、豚が一匹描かれている大きな旗を前に立て、パリの町を練り歩かされた、太鼓をたたく男に先導されて。(堀越孝一 訳)

しかし、かなり悪質な悪ふざけではあるが多少の気遣いは感じられる。また、ホイジンガの『中世の秋』でも感じられることについてだけれど堀越さんは『中世人の日記を読む』の中でこのように書いている。「この季節に生きる人々は、自己疎外の無念を知らない。一つのおおきな演劇の中で‥‥細部は記述者の言語実修の厚みのなかに転写され、そこにあなたがたは人間の気配を嗅ぐ」と。ジョイスの『ユリシーズ』を思い起こす。そこで、この演劇のような場面を記録した日記をご紹介する。

『ひとつの大きな演劇の中で』

‥‥二度三度となんとか上にあがろうとしたのだが、連中がかれらを乱暴に押しもどす。なんどもなんども押しつ押されつ、なんと八十人、百人がひとかたまりになって、揉みあいへしあい。そこに盗っ人が大活躍。町のひとたちがどっと入りこみ、お歴々がやっとのことで広間に入ってみると、もう満員。どこに坐ってよいのやら、見当つきかねるありさま。どうにかこうにか定められた席にたどりついてみれば、靴直し、辛子売り、屋台酒の売り子、石工の手伝いといった連中と一緒に卓子という始末。なにしろ、そいつらをどけようにも、ひとりふたりをなんとかどかしても、隙をみて、脇から六人、八人と割りこんでくる‥‥(堀越孝一 訳)

なんとこれが王宮の大広間での戴冠祝賀の大宴会の情景なのである。

鈴木正美『言葉の建築術 マンデリシュターム研究Ⅰ』

1913年アクメイズム宣言がなされた年、雑誌「アポロン」にマンデリシュタームの「フランソワ・ヴィヨン」が掲載された。アクメイズムはロシア後期象徴派のドイツ的神秘主義に対抗してラテン的明快さに回帰しようとした運動だと鈴木さんは述べている。アクメイズムのメンバーの一人であるグミリョーフはアクメイズムにとって最重要な四人の作家についてこう述べている。人間の内的な世界を見せてくれたシェイクスピア、肉体とその喜び示してくれたラブレー、人生のために非難の余地のない形式を発見したゴーチェ、そしてヴィヨンの作品を神も悪徳も死も不死も全てを知っていながら少しの疑念もない人生について語ってくれたと述べている。マンデリシュタームがヴィヨンについて書いたのは1910年頃で、彼はこの年ハイデルベルク大学で二学期間、フリッツ・ネイマン教授のもとで古代フランス文学・古語を学び、ソルボンヌを訪れたという。1911年にはオーギュスト・ロニョン版『フランソワ・ヴィヨン全集』、翌年ピエール・シャピオン『フランソワ・ヴィヨン、生涯とその時代』が出版されている。ヴィヨン再発見の時代と言ってよかったのではないだろうか。著者の鈴木さんは、こう述べている。「マンデリシュタームとヴィヨン――この平行線問題はまだ解決されていない。『フランソワ・ヴィヨン』を読むことはそのままマンデリシュタームの思想の原点にふれることになるはずである」と。

ドビュッシー歌曲集CD

選ばれた乙女、フランソワ・ヴィヨンの3つのバラード、願い事、ようこそ春よ

かのドビュッシーには、ヴィヨンの詩に曲をつけた『フランソワ・ヴィヨンの3つのバラード』という作品もあります。演奏者は以下の通りです。

バーバラ・ヘンドリックス、ディートリヒ・フィシャー=ディスカウ、ダニエル・バレンボエム指揮、 パリ管弦楽団合唱団

フランソワ・ヴィヨン在世当時のサン・ブノワ修道院 (黒色) 地図 。その左に赤門 (la porte rouge)、左下にソルボンヌ大学。

ヴィヨンが監禁されたマン・シュル・ロワール城

マン・シュル・ロワール城は、フランス革命までオルレアン司教の居城であり、また、刑務所としても使用されていた。フランソワ・ヴィヨンはここで投獄され、拷問を受けた。1461年の夏、ヴィヨンは、金の聖杯を盗んだこと(あるいは、聖職者に禁じられている道化師の一団に加わったこと)を理由に、オルレアン司教チボー・ドーシニーによって逮捕され、地下牢に投獄され、そこで「友人たちへの手紙」を書いた。

グラン・シャトレ 1800年頃の絵画

弁護士のフランソワ・ファルブウルの事務所前での傷害事件でヴィヨンが逮捕され、投獄された牢である。ルイ6世の時代にパリ1区のサン・ドニの河口に建造された門楼を持つ要塞。フランス革命まではパリ司令官らの居城であり地下牢や拷問室、死体安置処を備えていた。

コメント