エドワード・W・サイード

『オスロからイラクへ 戦争とプロパガンダ 2000-2003』

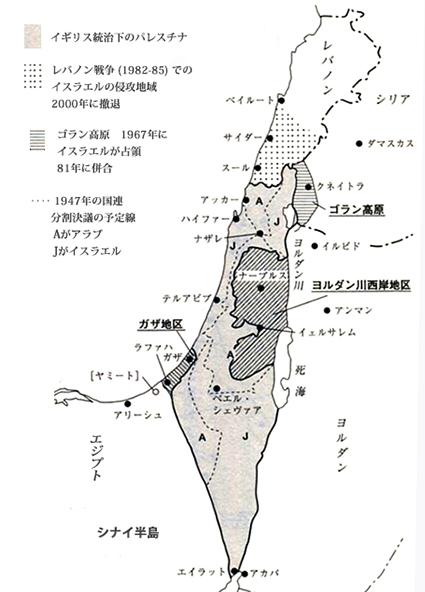

第一次大戦中の1915年、イギリスはメッカやメディナの統治権を持つシャリフだったフセインに対してアラブ人の独立の用意があると書簡を送り、オスマン帝国内でアラブが反乱を起こすことを煽った。実際にその反乱を指導したイギリス人がトーマス・E・ロレンスだった。この翌年の1916年にイギリスの外務大臣であったアーサー・バルフォアがパレスチナにおける入植に賛同する旨、シオニズムの代表者だった大財閥ウォルター・ロスチャイルドに書簡を送る。ユダヤ・マネーをあてにしたのである。一方で大戦後のオスマン帝国をイギリス、フランス、ロシアで分割統治しパレスチナを国際管理地域にするという秘密協定を結ぶことまでやってのけていた。そして、第一次大戦後の敗北によってオスマン帝国が解体し、パレスチナはイギリスが信託統治することになるのだが、ことの起こりは、イギリスがこの三枚舌外交をやってのけたことにある。これは植民地支配の悪しき遺産というほかはなかった。

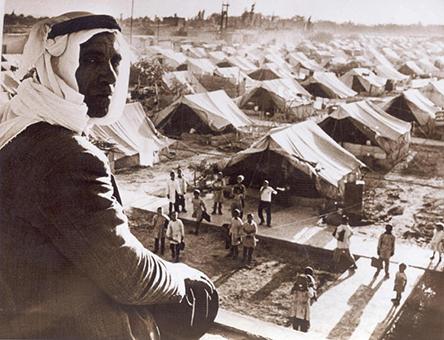

やがて、ナチス政権が誕生するとホロコーストが始まりユダヤ人の入植が進むことになる。1947年の国連総会でイスラエルとパレスチナの独立国家としての分割案を可決、イギリスがこれを拒否して1948年にはイギリスの委任統治が終了し、イスラエルは独立宣言を読み上げた。これに対してエジプト、ヨルダン、シリア、レバノン、イラクがイスラエルに侵攻し、アラブ・イスラエル戦争が勃発する。イギリスの委任統治領の78%がイスラエルであるとし、パレスチナ人の虐殺と70万人の追放、500以上の村の破壊がイスラエルによって行われ、それに伴うパレスチナ人が難民となった。イスラエルが占領した地域の歴史的建築物を含めた建物は跡形も無く一掃され、地名も変更され民族の記憶を消していった。戦時下の避難であったにも拘わらず国際法は無視されアラブ人の帰還は認められなかった。

この迫害と民族離散をパレスチナ人はナクバと呼んだ。「破局」あるいは「災厄」という意味である。このナクバは2024年の今なお続いているのは昨今のパレスチナの情勢を見ていれば分かる。

ナクバ(1948年)中に仮設学校に通うパレスチナ人の子供たち。

難民キャンプの学校を見守るパレスチナ人 1948

今も切迫しているパレスチナ問題だが、今回の夜稿百話は、それに対して一貫してその解決を模索し批判し続けたエドワード・W・サイードの著作のうち『オスロからイラクへ』を取り上げたい。オスロ合意からイラクの石油を巡る利権やイラク国民の疲弊などについても語られるけれど、主題は、当然パレスチナ問題にある。その記事を欧米やイスラエルに対して彼が書き続けたことは知られている。本書でも、その矛先は鋭いけれど、一方で、注目されるのはアラブ系の新聞を通じてアラブの同胞に対する呼びかけと非難であり、その非難はとりわけ当時の政権であるパレスチナ解放機構へと向けられた。彼にとって喫緊の問題は同胞と世界に真実を告げ知らせることだったのである。加えて四方田犬彦 (よもた いぬひこ) さんの『見ることの塩』を適宜織り込む予定です。

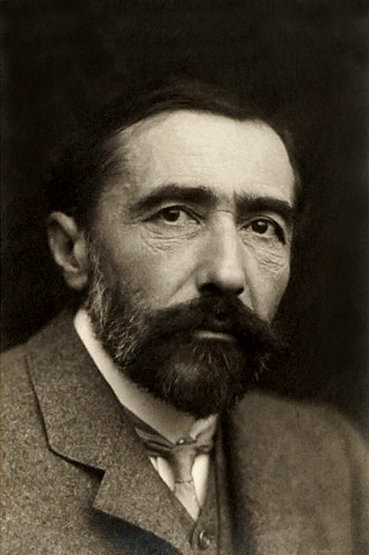

著者 エドワード・W・サイード

エドワード・W・サイード (1935-2003)

サイードはイギリスの委任統治下のエルサレムに1935年に生まれた。アラブ系のキリスト教徒でプロテスタントの家庭だった。父親は実業家で、1911年にパレスチナを離れてアメリカに渡り、第一次大戦中にアメリカ陸軍に従軍、アメリカの市民権を獲得している。その後、カイロで事業を展開した。サイードは、幼少期にカイロに住み、エルサレムの叔母の家でも過ごしている。カイロのビクトリアカレッジに通ったが中途退学。1951年に将来を危うんだ両親は彼をアメリカの大学進学を目指す寄宿学校に送り、1957年にはプリンストン大学で学士号を取得、その後ハーバード大学で博士号を取得し、コロンビア大学でも学んだ。同大学で英文学や比較文学を教え、ハーバード大学など多くの大学でも教鞭を執った。アラビア語、フランス語、英語を自由に操ったという。

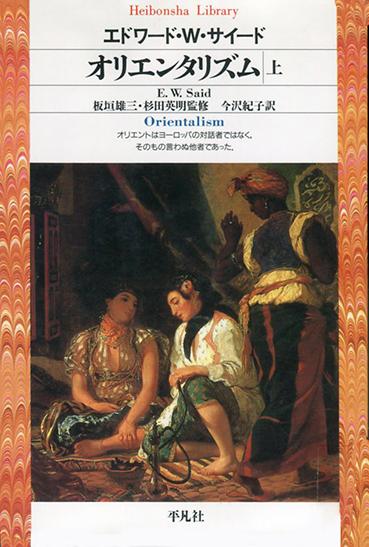

サイードが注目を集めたのは1978年に出版された『オリエンタリズム』だった。彼の著作全体の基礎となったのはジョセフ・コンラッドの小説『闇の奥』だったと言われている。この著作については第32話に書いておいた。ベルギーのレオポルド2世による奥コンゴに対する植民地化政策を背景として象牙を中心とした収奪を行うクルツという男の物語である。植民地化と反植民地化、帝国主義と文学といったテーマは、後の『文化と帝国主義』においても拡張・展開されている。このような基盤の上に構成された思想の上にパレスチナ問題もあるということは確認しておかなければならない。

第二次インティファーダ

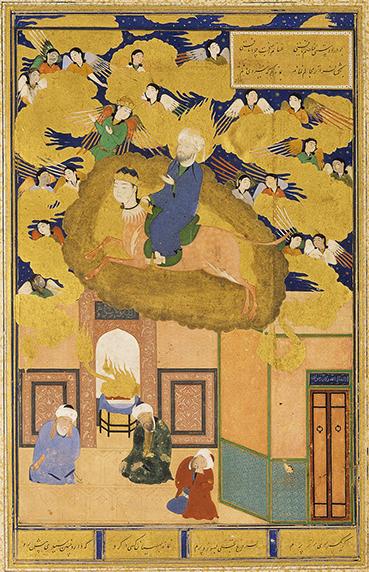

本書は第二次インティファーダの契機となった、当時のイスラエル首相アリエル・シャロンのハラム・アッシャリーフ (神殿の丘) への2000年9月の訪問の記述から始まる。イスラム教の聖地である。エルサレム旧市街の東北にあるこの場所は、ムハンマドが一夜の昇天の旅をした場所として知られる岩のドームやモスクがあった。

入り口として七つの門があったが、異教徒は嘆きの壁の手前にある門から午前と午後の定められた短い時間しか入場を許されていなかったし、ドームやモスクの中には入れなかった。狂信的なユダヤ教徒のアメリカ人青年による放火があったからだったという (四方田犬彦『見ることの塩』) 。

ハラム・アッシャリーフ 岩のドームとモスク

嘆きの壁の向こうに見えるハラム・アッシャリーフ エルサレム

シャロンはハラム・アッシャリーフへの出入りと礼拝の自由が誰にでも許されていることを視察により確認するとしたが、一千人のイスラエル兵や警官を引き連れての訪問であり、その間は同地区を閉鎖させていた。この地がエルサレムの第一・第二神殿が建てられていた場所であったことは、嘆きの壁があることで知られるが、四方田さんによれば、ゲルショム・ショーレムは壁が根も葉もないものだと述べたと言う (『見ることの塩』) 。東エルサレムが1967年にイスラエルによって一方的に併合されており国際法では軍事占領地であり、現地の住民には抵抗する資格があった。翌日には8人のパレスチナ人が射殺されている。

これが新たなインティファーダの引き金となった。インティファーダはアラビア語で蜂起を意味する。それは、手段を選ばぬ抵抗運動へと発展した。自爆攻撃へと。パレスチナ解放機構 (PLO) に代わってハマスが台頭してきたころの1987年に第一次インティファーダが起こるがテロではなく大衆による投石といった蜂起に留まっていたと言われる。サイードは、このインティファーダが解放闘争であると西側社会に映らないかぎり、無防備であり効果がないと強調する。

イスラエル兵による挑発は日常的に行われていたことが映画史の研究者で2004年にテルアヴィヴ大学に招聘された四方田さんの著作から分かる。彼は、このハラム・アッシャリーフの地でも二つの事件を目撃している。一つは、そこに礼拝に訪れたイスラム教徒の若者の内、任意に何人かを選んで家畜を追うように排除したために他のイスラム教徒が投石をはじめ、イスラエルの警官隊が催涙弾で応戦した。翌週には暴動が起きている。もう一つは、門の内側に坐りこんで山盛りのブロッコリーを売っていた老婆に兵士が軍靴で頬を蹴りつけたのを見た。老婆が蹲って伏せると兵士はブロッコリーを踏みつけ、別の兵士は隣のトマトを皿ごとひっくり返した。それは抗議してつかみかかろうとする若者を連行するためなのは明らかだったと言う。

オスロ合意という夢

オスロ合意におけるイスラエルのラビン首相、クリントン米大統領、PLOアラファト議長

和平プロセスとは何だったのかとサイードは問う。如何なる理由でオスロ合意の後のパレスチナ人の惨めな生活条件がこれほどひどく悪化したのかと。パレスチナは自前の領土主権を持たない、分割され、離散した一共同体である。パレスチナ人全体の状況を語るのさえ不可能であるという。ファタハという武装組織を持ったパレスチナ解放機構 (PLO) は、かつてレバノンにあったが、この国は事実上シリアに支配されており、PLOの活動は事実上シリアによって統制されていたと言う。PLOに属するファタハのテロは、その一部である「黒い9月」によってミュンヘン・オリンピック襲撃事件が引き起こされたことで知られる。イラクやアラビア諸国では多くのパレスチナ人が活躍しているが自国民を縛る同じ法律によって縛られていると言う。彼らは郷土の喪失と離散、それに居留先からの圧力にさらされ続けている。「パレスチナ人であるということは何処でもない場所に生きるということなのだ」とサイードは述べる (『パレスチナ問題』) 。

1993年のオスロ合意が成立した時、誰もが明るい希望を持った。イスラエルはPLOを自治政府として認め、PLOはイスラエルを国家として認めること。そしてイスラエルは占領地から撤退し、5年に亘るパレスチナの自治を認め、その3年目までに最終的な交渉を行うことが決められた。しかし、3年たっても交渉は行われずイスラエルではラビン首相がユダヤ急進派によって暗殺され、極右のネタニヤフ政権が発足して1999年まで存続する。そして2000年におけるイスラエルのベギン首相とアラファト議長とのキャンプ・デーヴィッド会談は決裂した。それは、明らかな詐欺だったと言う。パレスチナ人は彼らの領土の半分が与えられるが穴の開いたチーズのようになった細切れの土地だった。イスラエルはそのうちの10%を併合、40%は未定のまま残されるというものだった。要するに先送りして領土をなし崩しするものだったのである。

オスロ・プロセスの10年が終わってみると西岸地区とガザへのユダヤ人入植者は3万2千人弱から2000年には5万3千人強にまで拡大、入植者の人口増加は西岸地区で48%、ガザで61%に増加していた。一方でハマスによる自爆攻撃が1996年頃から頻発し始めている。サイードはオスロ合意が何も実を結ばないことを予想していた。彼は、パレスチナの完全な主権、1967年の境界線の回復、帰還の権利、エルサレムの分有を最初から議題に載せるべきであると主張していたのである。

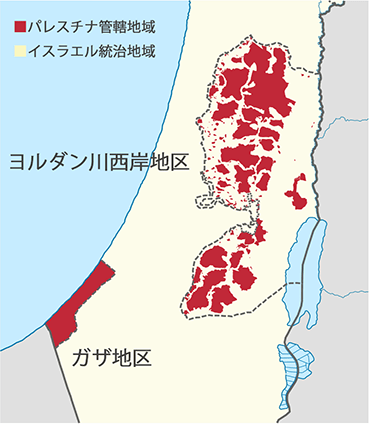

囲い込まれるパレスチナ人

オスロ合意後にイスラエルはパレスチナ人に残された地区に縦横に走る「ユダヤ人専用」の道路網を作り、入植者を守るための軍事道路にもなり、数多くの検問所によってパレスチナ人の移動を制限し、荷物の中の爆破物を検査する目的で作られた。そして、パレスチナ地区とイスラエル地区を分断する壁と共にパレスチナ地区内にも壁が設置されはじめる。囲い込みが始まったのである。

ベツレヘムに住むパレスチナ人がエルサレムに働きに行くために毎日通る検問所

2014年

再び四方田さんの著作からご紹介する。爆弾を持ち込むテロリストの進入を防ぐといっても外国国籍を持つパレスチナ人はいくらでもおり、国内で爆発物を合成することは難しくなかった。分離壁が作られるとガザ地区は北の端エレズが唯一の出入り口となり、周囲を完全に壁で封鎖されてしまった。また、西地区では、この壁を水源に近い地域の内側に設定して西岸の地下水資源を占有して耕作を疎外するだけでなく、農地を分断し、農村の共同体の分断をも意図した。本質的にパレスチナ人を追い出そうとする意図のもとに設置されたのである。

西岸からエルサレムへ向かう人々と検問所の様子 ラマッラー

マフソムと呼ばれる検問所もまたパレスチナ人の生活を大きく阻害している。西岸からエルサレムに向かう場合は厳しい検問が行われる。イスラエル国内か東エルサレムの在住者は検問を通過できるが、それ以外だと病院などの証明書があるなど特別な場合を除いて通過は難しい。西岸のプレートを持つ車のイスラエル側への入場は禁止され、イスラエルプレートを持った車が西岸側に入場したとすれば、たちまち投石にあうか、停車中に車を破壊されるだろうという。検問所は疲弊と消耗の場所であり、そこを行き来するものは予定の時間を見積もることができない。日常生活が色々な面で占領者であるイスラエル軍の手中にあるという屈辱感をもたらす。検問所は自爆攻撃の標的になることもあった。(『見ることの塩』)

四方田さんは、西岸のラマッラーでの用で遅くなりカランディアの検問所で群集のように押しかける人々の中にいた。三列にわたる人々のチェックは遅々として進まず車は一台一台検査されて大渋滞を起こしている。東エルサレムに戻りたい人々は苛立ち始めた。たまりかねた若いパレスチナ人が「ヘブライ語など分からない、アラビア語で喋れ」と怒鳴った。するとイスラエルの兵士は馬鹿にしながら淫らな言葉を吐き、傍らで聞いていた四方田さんも腹が立つような語調で言い返した。18歳でいきなり軍隊に入り、実弾入りの銃を渡され、無邪気に信じていた道徳世界とはまるで異なる世界の中で卑小な権力を揮い、子供同然の残酷さでパレスチナ人を扱う。そうした精神的荒廃がイスラエルにはあることを端々で感じたという。 (『見ることの塩』)

パレスチナ管轄地とイスラエル統治地域

イスラエルの領域的拡大 (本書より)

ヨルダン川西岸地区は1948年よりヨルダンが占領。1967年の第三次中東戦争でイスラエルが占領。

ガザ地区は1948年よりエジプトが占領、1967年にイスラエルが占領、1993年にパレスチナ自治政府が発足。

イスラエル政府から、自分たちはパレスチナ人を不当に扱ってきた、彼らを家から追い出し、その社会を破壊し、その所有権を奪った、そのことを思い出して援助の手を差し伸べようという言葉が聞こえてきた例はない。イスラエルで語られてきたことは、議論の対象になった土地を隅から隅まで何千もの条件をつけてパレスチナ人に開放し、既に分断された土地をもっと細かく再分割して、彼らの力が及ばないようにさせ、存続可能な自立国家を立ち上げさせないようにすることだったとサイードは述べる。攻撃ヘリやミサイルや戦車でパレスチナの住居を破壊し、民間人を殺し、負傷させ、経済生活を破壊し、住民の50%を貧困ラインに落とし、45%を失業させているというのである。

サイード 四面楚歌

サイードは自身のことをこのように書いていた。1977年から1991年までイスラエルが敵対機構として排斥していたパレスチナ民族評議会 (PNC) のメンバーであり、ヨーロッパ、合衆国、中東においてパレスチナ支持を明確に打ち出し、ヤシル・アラファトの側近と誤解され、アメリカのイスラエル・ロビーからはテロリストの共謀者と呼ばれていた(『パレスチナに帰る』)。1980年に、はじめて二国家分立による解決策を打ち出した時、アラファトの派閥ファタハから罵られたという。四面楚歌だった。八年後、パレスチナ民族評議会 (PNC) は最善の道はパレスチナを二つの国家に分割することだと認めた。

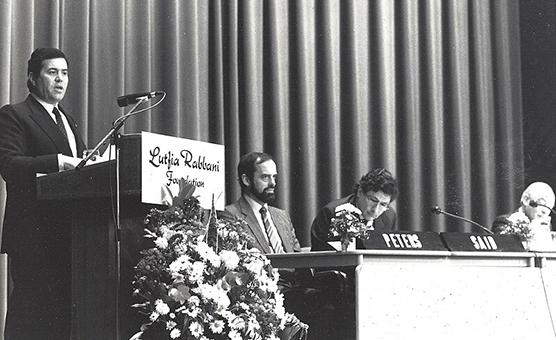

ユーロ・アラブ会議 1985 右から二人目がサイード

アラファトとそのグループについては、パレスチナの状況を一層ひどくしたのが彼らの無能さであり、この指導者たちには高等な原則も無ければ、現実的な戦略もない、彼らがパレスチナの民の苦痛や理念を代表していたのはもう大昔のことだと言う。そもそもオスロ合意やキャンプ・デーヴィッドなどの交渉にPLOが入っていったこと自体が間違いだった。イスラエルの占領と占領軍として為してきたことを無視した交渉という戦略そのものが、アメリカに擦り寄る態度が、その信用性を遡及的に損なったと言うのである。

アラブ世界に対しても凡庸と日和見主義が勝ち誇っていると述べて、はばからない。拍手喝采とおべっかで王様や大統領の宮廷をにぎわし、企業の役員室にはべって口達者に不断の賛辞を唱えるような連中の大合唱に合流することなどできないと鰾膠 (にべ) もない。これが、シリアからドイツに亡命した作家ラフィク・シャミの言うような国家よりも部族を優先する支配者たちとその取り巻きの様子なのかもしれない。そして、サイードは、周囲のアラブ諸国のパレスチナ難民に対する様々な規制による腹立たしい扱いを指摘する。

彼は、2000年にレバノンを訪れ、イスラエル軍が駆逐された南部の地域で若い観光客とおなじように小石を投げた。その写真をいつの間にか撮られ、イスラエルの新聞に掲載され、ユダヤ人殺しに血道を上げる危険な狂信者、「テロの教授」というレッテルが張られ、コロンビア大学から解雇されるように働きかけられ、新聞記事や評論で叩かれ、嫌がらせの手紙が送られ、家族を含めて殺すという強迫がなされた。しかし、同僚たちが自分への支持に結集してくれたと言う。彼は一度もテロリズムに同調したことはなかった。彼は、テルアヴィヴで自爆攻撃を行うことが政治的にも倫理的にも何の役にも立たないし、それを容認できないとしている。「組織的な不従順と大衆抗議運動」と「自分自身と罪のない他人を吹き飛ばすこと」との相違は、はっきりと表明され、本格的なパレスチナの政治綱領には必ず刻まれねばないと書いている。

鍵を握るアメリカ世論

イスラエルを支援し強国に保つと言うアメリカの一種の使命感のようなものは、現実の国家を問題にしているのではなく一つの理念、あるいは護符のようなものだとサイードは述べる。それは世界のどこの国の地位をも超越した何かのようだ。そして、何年もの軍事的占領にも拘らず、イスラエルが植民地支配をしているとみなされることがないのは奇跡に近い。それがパレスチナにとって最大の失敗であるという。完全撤退と占領の終了に基づかなければ和平を結ぶことはできない。それは一般的な問題ではなく、具体的な問題であるという。

アメリカやイスラエルという国は複雑で、全体としては民主的である。そこでの市民社会とその利害が、その国の行動に決定的な役割を持っている。それゆえ、その市民社会に呼びかけ一般の人々が抱いているイメージやその風潮にたいして働きかけることが、非常に重要になってくる。イスラエルの取っている政策は、ありのままに正確に映し出されなければならないし、アラブの知識人や一般市民だけでなくイスラエルの反体制派やアメリカの市民たちと一体となった努力が必要だと言うのである。市民権や人権のために戦い、入植地政策や軍事占領に反対し、共存と平和を信じる人たちとの協力関係である。

左 ハマスによるイスラエルのベエリに対する攻撃 2023

右 イスラエル軍によるガザへの攻撃 2023

解決への道

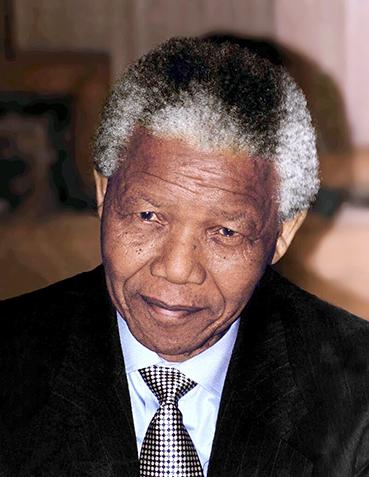

ネルソン・マンデラ(1918-2013)1994

サイードがパレスチナ問題を考える上で、最も参考になる事案が南アフリカのアパルトヘイト問題だった。2001年に南アフリカを再び訪問した時、アフリカ民族会議 (ANC) は合法化され、ネルソン・マンデラは釈放され、未だに分裂し経済的な困難を抱えている国に平等と社会正義をもたらそうという気分に満ちていたと言う。その地での教育相の主催した会議に参加した時、老齢のマンデラのスピーチに心を捉えられた。物質的にも社会的にも惨めな状態に苦しんでいる現状を語り、「わたしたちの闘争はまだ終わっていない」ということを人々に思い出させた。そしてこの二つの言葉にある種の苦さと希望を見るのだった。

・反アパルト運動は「世界の想像力をとらえた」「偉大なモラルの闘争の一つだった」。

・それは、たんなる人種差別撤廃をめざした運動ではなく「わたしたちすべてが、共通の人間性を確立するためのもの」だった。

一つ目の言葉はサイードには残酷な言葉だったという。パレスチナ問題は何故「世界の想像力をとらえられなかったのか」。偉大なモラル闘争の様相を呈することができず「事実上、全ての政治信条や政党からほぼ普遍的な支持」を受け取ることができないでいるのは何故なのか。事あるごとにパレスチナにたいする不合理と不平等を叫んできた彼にとって、それは無念だった。

二つ目の「わたしたちすべてが」という言葉の中には、南アフリカのすべての人種が、アパルトヘイトを支持する白人をも含めて、共存と寛容さと「人間的な価値の実現」を最終的な目標とする闘争に参加しているとの認識があった。そこにパレスチナの遠い希望も感じるのである。

誇りと連帯

民族浄化と呼ばれた1948年のナクバ (破局・災厄) 以来、パレスチナの状況は、今やガザやラファへの侵攻へと悪化するばかりだった。ナクバは今も続いている。本書の最終章は「誇りと連帯」と題されている。

サイードは、今日のアラブ国家が不人気な政権のもとに統治され、膨大な数の若者が原理主義宗教に曝されていることは否定できないが、アラブ社会は完全にそれらの力に統制されているわけではなく、多様な新聞や雑誌が溢れていて衛星放送には眼が眩むほどの多様な意見が流れているという。民主的なレベルに至るまでには多くの課題があるが、そこに向かっているアクティブな力が働いていると強調する。そして、悪しきオリエンタリズムは人種差別的命題であると述べる。

自分たちが何者であり、何を望んでおり、何を達成し、どこへ行きたいかを自尊心と威厳を以て語ることが必要であることを同胞に呼びかる。サイードは最晩年の10年間に亘ってパレスチナ人とイスラエル人が一つの世俗国家に共存することを提唱していたという。彼は、世界的な連帯へとつながる共存と寛容への道があることを信じ、その希望を捨てることはなかったのである。

『オリエンタリズム』

サイードは、フーコーの影響を受けてオリエンタリズムの本質を見極めようとした。端的に言ってオリエンタリズムとは、「オリエントを支配し再構成し威圧するための西洋のスタイル」であるとしている。オリエンタリズムには複数の意味合いが絡み合っている。一つはオリエント学と呼ばれる学問分野であり、人類学、社会学、歴史学などの分野である。それに、かつての詩人や小説家、哲学者、経済学者、帝国官僚といった人たちの著述などによる「東洋」と「西洋」を分ける思考様式と考えられるものかあった。それは、アイスキュロス、ダンテ、マルクスにまで及ぶものであるが、ある程度想像力に関わる分野でもあった。この二つの交流の出発点を18世紀末に設定している。オリエントへの関与は第二次大戦までは質的にも量的にもイギリス・フランスが圧倒的であり、その後はアメリカとなる。

イギリス・フランスのオリエンタリズムは、インドとレヴァント (地中海東部沿岸域) の総体、聖書と聖地、香辛料を中心とした貿易、植民地の軍隊、植民地行政の伝統、膨大な学術資料といったものによって醸成された「オリエント的」観念の複合体だと言う。それはオリエントに関する西洋の優位に輝く綺羅星のような権威を伴う型にはまった観念群である。この観念については第三章「今日のオリエンタリズム」の前書きでジョセフ・コンラッドのこの言葉を引用している。

「この地上の征服とは何だ? たいていの場合、それは単に皮膚の色の異なった人間、僕らよりも多少低い鼻をしただけの人間から、むりに勝利を奪いとることなんだ。よく見れば汚いことに決まっている。だが、それを償ってあまりあるものは、ただ観念だけだ。征服の背後にある一つの観念。感傷的な見栄、いいや、そんなもんじゃない、一つの観念なんだ。己を滅して、観念を信じ込むことなんだ、―― われわれがそれを仰ぎ、その前に平伏し、進んで犠牲を捧げる、そうしたある観念なんだ (『闇の奥』中野好夫 訳)。

『収奪のポリティックス』

第33章 「アイデンティティ、否定、暴力」から少しご紹介する。

ヴィーコによれば権威に満ちて処罰を与えるゼウスの堂々たる資質は、近代国家による強制力の独占を先取りしている。恐怖は社会的なアイデンティティの制約を超えて生きようとするあらゆる試みから生じているが、恐怖は抑制されない人間の原初の無秩序をしずめる手段でもある。後者の考えはヴィーコに繋がる近代社会や国家秩序をとらえようとする社会理論家らに受け継がれている。彼らによれば、権威の基盤は主に強制的な権力組織であり、国民の同意でもなければ慈悲の下に定められた先在的な調和でもないという。その前提から、不合理な社会の結び付きを暴力的に分断すると言うジョルジュ・ソレルのゼネストの考え方が生まれ、アルジェリアの独立運動を主導したフランツ・ファノンの植民地の対抗暴力といった考え方が登場する。

現代の争いの一方には、国籍、教育、伝統、言語、宗教など肯定的に作用する安定的なアイデンティティがあり、片方には、周辺的で疎外された反システム的な諸々の力がある。この両者の争いの中で、一方が支配力と中心性を強めれば、もう一方は益々中心性から追いやられ、暴力に向かうか、原理主義的宗教といった新たな「真正」へと向かう。その緊張関係の中で恐ろしいほどの愛国主義が強まり、自文化の優越性が誇示され、統制のメカニズムが生み出される。その力から逃れることが出来なければ、サイードがアイデンティティの論理と呼ぶものを一層強化するようになると言うのである。

『パレスチナに帰る』

サイード1992年にパレスチナの地を26年ぶりに踏みしめた。6万5千人の難民を抱えたガザのジャバリ・キャンプに入った。彼が見た場所の中で最も凄まじい場所であったと言う。水たまりの浮いた凸凹の狭い道に遊ぶおびただしい子供たちには眼の輝きがあったが、大人たちの悲しみと苦しみに満ちた顔と対照的だった。下水設備のないキャンプには悪臭が漂っている。乳児死亡率、失業率は最高を記録し、一人当たりの年収は最低、夜間通行禁止時間最長、医療設備はほとんどない。材木と泥とブリキでつくられた粗末な小屋、区画整理も景観化も、滞留し腐敗した汚水を排出することも、家屋の改築もほとんど不可能と言えるような許可を必要としていた。20人ほどの人たちと話しをしたが多くの怒りがあった。耳に残った言葉は「マウト・バティ/緩やかな死」という言葉だったという。西岸の住民に対して、彼らは特権の上に胡坐をかき、鈍くなり駄目になったとガザの人々は見ていたと言う。サイードは、こう書いている。「ガザの大きな意味での運命を、劇的に(あるいはささいなことからでも)改善する作業が想像もつかぬほど困難である以上、わたしは少なくともそれを記憶に留めることで、みずからを繰り返し慰めたのだった。(四方田犬彦 訳)」

『パレスチナ問題』

本書は『オリエンタリズム』、『イスラム報道/隠蔽』と並ぶサイード三部作の二番目といわれる。章立てをご紹介しておく。

第一章 パレスチナ問題

1.パレスチナとパレスチナ人

2.パレスチナとリベラルな西洋

3.表象の問題

4.パレスチナ人の権利

第二章 犠牲者の視点から見たシオニズム

1.シオニズムとヨーロッパ植民地主義の姿勢

2.シオニストの住民化とパレスチナ人の非住民化

第三章 パレスチナ人の民族自決に向けて

1.残留者、逃亡者、そして占領下の人々

2.パレスチナ人意識の発生

3.PLOの擡頭

4.審議未了のパレスチナ人

第四章 キャンプ・デーヴィッド以降のパレスチナ問題

1.委託された権限 ― 修辞と権力

2.エジプト、イスラエル、合衆国 ― それ以外に条約が含意したもの

3.パレスチナ人および地域の現実

4.不透明な未来

『晩年のスタイル』

本書はサイードが晩年について特に芸術に依拠しながら考察する著作になっている。ヴェルディの晩年のように諦念を滲ませるのではなく芸術的創造力を極限まで引き出している芸術家がいる一方で、イプセンのような怒り錯乱する芸術家の姿を彷彿とさせる者もいた。そのスタイルの不調和、不穏なまでの緊張、逆らい続ける、ある種の意図的非生産的な生産性がある。『晩年のベートーヴェン』というアドルノが書いたベートーヴェン晩年の作品群についての著述はサイードにとって極めて興味深いものであったようだ。その晩年において音楽という媒体を自家薬籠中のものにしていた音楽家は自ら組み入れられていた既存の社会秩序体制とコミュニケーションを絶ち、体制との間に矛盾に満ちた疎外関係を築いたとするものだった。その「荘厳ミサ曲」の難解さ、擬古典的表現、ミサに関する特異な主観的再評価などに見られる晩年の作品は「亡命者の形式」を構成していると言うのである。それはスタイルの特異性によって晩年性を特徴づけた芸術であった‥‥

ここにはパレスチナ問題とは違うサイードの表情が窺える。彼はピアノを得意とする人でもあり、音楽批評なども書く音楽通であり、グレン・グールドの熱烈なファンでもあった。そしてダニエル・バレンボエムとも親友であり、イスラエルとアラブの若者たちが友に演奏活動を行うウェスト=イースタン・ディヴァン管弦楽団を創設したことでも知られている。

本書は、映画史の研究者である四方田犬彦さんが、パレスチナとセルビアを訪ねた際の紀行文であるが、今回の紹介は、パレスチナとイスラエルの様子に焦点を当てた。

本書は2004年に彼がテルアヴィヴ大学に招聘されたことを契機とする。パレスチナやイスラエルの様子を日本から知ることは難しい。四方田さんの著作から少しだけご紹介しよう。

イスラエルが当初考えていたのはドイツ、ポーランド、ロシアといったアシュケナジームと呼ばれた移民だったが、ホロコーストによって当初考えていたよりは期待できなかった。しかし、中近東からマグレブまでの地域でイスラム教徒を中心とした国家が独立する。こうした地域からのユダヤ系の移民が増えた。こういった人々をアシュケナジームたちは軽蔑的にミズラヒームと呼んだ。彼らはアラビア語で話しアラビアの文化をもたらした。地中海沿岸からの移民は、15世紀のスペイン系移民になぞらえられセファラディームと呼ばれ、共に二級市民とされた。これにソ連が崩壊した後のロシア人、エチオピア人が加わった。ロシア系移民はユダヤ人ならだれでも無条件に受け入れるというイスラエルに特段思い入れはなかったためにロシア語を捨てずロシア文化の方がイスラエルのそれより高度だと言うプライドを捨てなかった。あっという間にロシア語の新聞雑誌からTV局まで立ち上げ、平然と肉屋で豚肉を売ったと言う。これにグルジア、アルメニア、中央アジアのイスラム圏からの移民が加わった。かれらにはイスラエルよりアメリカに移住することを目標とする者たちもいた。四方田さんが話したモスクワから来た女子大生たちは、割礼とか変な事ばかりしているとして現地生まれのユダヤ人たちを軽蔑していて、モスクワにいた時は、誰からもユダヤ人といわれたことがなかったのに、ここではロシア人といわれて不愉快だと話したと言う。イスラエル社会もけっして単純なものではなかったと四方田さんは言う。

また、イスラエルには、アラブ人も生活している。イスラエル・アラブは1948年のナクバ以降三世代にわたっていた。「生き残った世代」である最初の世代、生まれた時からイスラエル国民で差別と不正義に苦しんだ第二世代、壁の向こうでのインティファーダの報道を聞き、抵抗運動への自覚を持つようになった第三世代である。それに、1948年にイスラエル・ヨルダン国境を超えて避難したパレスチナ人はヨルダンのフセイン国王によって、ヨルダンの国籍を与えることに寛大であったと言われ、今ではその人たちの多くが政財界の中心を担っていると言われる。方や、シリアとレバノンは難民に国籍を与えなかったために未だに彼らは難民である。そして、このイスラエル・アラブと呼ばれる人々の中にはイスラエル社会に受け入れられたいと望む人から西岸やガザとの一体感を感じる人までいる。パレスチナ人と言ってもこのように多様なのだと四方田さんは書いている。

早尾貴紀『ユダヤとイスラエルのあいだ』

「国民国家」体制において、単なる「住民」ではなく、正規の構成員とされる「国民」はいかなる資格の下に定義されるのか。これが本書の問いである。今日では単一民族国家は既に神話と見なされ、「多文化主義」という思想が表面的には普及しているものの、それが根本原理になることはなく、市民権はあくまで政治的寛容さの度合いという恣意性にゆだねられていると言う。植民地下におかれた人々や移民に対して国籍が付与されたとしても、そうした人々がそのまま「真の国民」として受け入れられるわけではない、新規国民も本来国民へと不断の模倣を強いられることになる。本来国民という絶対性は、法的な線引きによって決まる以上破綻せざるを得ない。イスラエルには「帰還法」とよばれるものがあり、四祖父母の内誰か一人でもユダヤ人ならイスラエルに「帰る」ことができる。ユダヤ人のみが本来的な国民であり、アラブ系住民は、国籍は有っても「二級市民」であり、非本来的国民とならざるを得ない。実は日本もイスラエルに似た「帰還法」を持っていると言う。

コメント