ソシュール、ソルューシ、ルューソシ、ソーシュル。う~んなんだか変だけど面白い。そういえば、ソシアルという長年お世話になっている散髪屋さんが近くにある。関係ないか。言語学者の間では「二人のソシュール」という言葉があるらしい。一人は構造主義の元祖とされるソシュール。もう一人は神話・伝説の研究者、そしてアナグラムと格闘した晩年のソシュールである。勿論、同一人物のことだ。

ロマン・ヤコブソン、マロン・ヤコブソン、コヤマ・ブロンソン、ヤンマ・コロブソン、ヤブロソン・マン‥‥おっ、ヤバイ‥‥。言語学者ロマン・ヤコブソンはニューヨークの高等研究自由学院で文化人類学者のクロード・レヴィ=ストロースと出会った。二人は互いにレクチャーを聞きあうほど意気投合し、この熱い交流から、構造主義が培われ、思想界に新たな潮流の一つを生む契機にもなったが、彼が没頭していたのは詩と音との関係だった。

今回の夜稿百話は、言語学の天才だったソシュールがアナグラムと火星語から、そして構造主義の基礎を築いたロマン・ヤコブソンが研究していた詩の音韻を通して、二人が到達した言語の動的創造力について考えたい。

ソシュールとニーチェの近代批判

『丸山圭三郎著作集Ⅴ 人と思想』

『言語空間と権力 ― ソシュールとニーチェの

アポリアと超えて ―』『アナグラムの謎』

『コトバ・関係・深層意識』収載。

この間、井筒俊彦さんの著作について書いていた時、その関係でソシュール学の権威である丸山圭三郎さんの著作に触れることがあり、なかなか面白い発見があったのだが、それが今回の夜稿百話『ソシュールの「アナグラム」とヤコブソンの「音素から詩へ」』を再録した契機だった。丸山さんは『言語空間と権力 ―― ソシュールとニーチェのアポリアと超えて ――』という文章で、ニーチェとソシュールが共にソクラテス = プラトン以降の近代知とその歴史的展開を批判したという。

ニーチェの「神の死」は、世俗化したプラトン・アリストテレス主義の中で涵養されたキリスト教の神観とそれから派生した近代科学による無機的・無構造の自然観による近代知への三行半 (みくだりはん) であり、誤訳の指摘もある「権力への意志」の権力は他者への抑圧・支配欲ではなく、それまで存在し得なかった「価値基準創生」への意志であると丸山さんは喝破する。

これに対して、ソシュールは、言語学の歴史を通じて無意識に想定された実体観 (個々の事物を実体とする見方) という鋳型にはめ込まれてきたことを批判し、それによって展開した形而上学的な記号概念の解体を謳った。彼の考える権力とは、端的には表面に表れた社会制度であるラングであり、潜在的な喚起力を持つ象徴化能力としてのランガージュを上位概念に置いていた。この批判は、ソシュールのアナグラムの研究と晩年における不可解な沈黙の大きな理由になっていた。

ソシュールの沈黙

フェルディナン・ド・ソシュール(1857-1913)

フェルディナン・ド・ソシュールは、1878年に印欧祖語に関する注目すべき論文を発表。1880年ライプツィヒ大学にサンスクリット語の研究論文を提出し博士号を取り、1881年からパリ高等研究院でゴート語と古代高地ドイツ語の講師となった。パリでは、あの高名なソシュールの息子さんですかと聞かれた。若干24歳だったのである。1891年にパリから故郷のジュネーヴに帰ったソシュールは、1913年、55歳で亡くなる前年までジュネーヴ大学で教鞭を執っていた。一般言語学の教授には1906年に就任するのだが、やむなく引き受けたと言われている。

ソシュールの研究で知られる丸山圭三郎さんによれば、1894年頃からソシュールは学術論文はおろか友人への手紙でさえ書かなくなっていたようだ。この謎の沈黙に加えて、さらに三つの謎が残されている。「言語学とは直接関係のないニーベルンゲンの詩(うた)といったテーマに没頭したのは何故か。」「ロマンド地方におけるゴルゴンド族の民俗学的研究に惹かれたのは何故か。」「そして、アナグラムと呼んだ詩の謎解きにのめり込んだのは何故か。」丸山圭三郎さんの『言葉と無意識』からこの間の事情をまとめてみよう。

丸山圭三郎『言語と無意識』

彼は弟子のメイエに手紙でこのように書いている。「‥‥言葉の事象に関してまともに意味の通ずるようなぐあいに何か書こうとするのは、ただの十行だけでもまず困難なことで、これもつくづく嫌気がさします。‥‥そしてまた同時に、結局のところ言語学がなし得ることの大きな空しさもわかってきました。‥‥しかし、こういったことは私の意に反して一冊の書物になるでしょう。その書物のなかで、感動もなく、何故言語学で用いられている述語の一つたりとも私には意味があると思われないかを説明するでしょう。正直なところ、そのあとになってはじめて、私の仕事を放り出してあるところから、また始めることができるでしょう。(丸山圭三郎 訳『言葉と無意識』)」

自分の意に反する一冊の書物とは1893年頃から書き始められた手稿 9、11、12と言われているが、それも未完のままであったらしいのである。この幻の草稿を「自分でも二度と見つけられないだろうほど遠く離しておいた(同上)」のは何故か。その後に続いたニーベルンゲンの詩やアナグラムの研究は沈黙と絶望の結果なのか原因なのか、謎は深まるばかりだと丸山さんは書いている。

だが、結果的にソシュールはジュネーヴ大学でこの戦慄すべき一般言語学の教授としての職務を引き受けざるを得なくなるのだった。それは現代言語学と構造主義の祖としてのソシュールが1907年、1908-09年、1910-11年に行ったあの一般言語学講義として結実するのである。そして、翌年1912年には病に倒れてしまう。このソシュールの言語理論は、ロマン・ヤコブソンを中心とするプラハ言語学派やコペンハーゲン学派などに大きな影響を与えるとともに、レヴィ=ストロースの文化人類学、メルロ=ポンティの哲学、ロラン・バルトの文学、ジャック・ラカン精神分析学へと波及し、ジュリア・クリステヴァにも影響を与えた。「実体概念から関係概念へ」というパラダイム変換を成し遂げるトリガーとなったのはよく知られている。しかし、そのような人であるのに、いやいや、そのような人であるからこそ、古代インドの王女とマリー・アントワネットと火星訪問者の三つの経験を同時に生きたエレーヌ・スミスの火星語の分析に没頭するのである。

火星語の研究

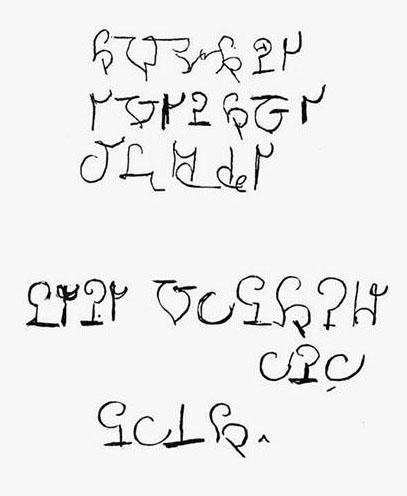

ジュネーヴのとある商店に勤めていたエレーヌ・スミス (本名エリーゼ・カトリーヌ・ミュラー) はフルールノワの家の居間で、入門希望者の何人かに交霊術の「実践上演」をしていた。精霊とのコンタクトは、彼女にテーブルの上に指でメッセージを書かせ、ペンを持たせて自動筆記させ、あるいは、直にその口から言葉を漏れ出させた。フルールノワか彼女の友人がそれを書きとめた。彼女は、ある日、サンスクリット語を話したかと思うと、翌日は火星語だったりしたのである。火星語のような異言現象は、それ以前にはスヴェーデンボリにおいてつとに有名だったが、結構な歴史を持っていて、そう珍しいことではないらしい。ただし、エレーヌ・スミスの場合は特殊なケースだった。その交霊術の場で、その言葉を筆記していたのはフロイトの弟子であり、ジュネーヴ大学の心理学教授であるテオドール・フルールノワだったのである。

テオドール・フルールノワ(1854-1920)

右 交霊会での「火星人」の自働筆記 左 エレーヌ・スミス『火星の風景』

マリナ・ヤグェーロの『言語の夢想者』を読んだ際は、あまりピンとこなかったのだけれど、丸山さんのソシュールの沈黙と火星語の分析という記述に出会った時に、この本のことを思いだした。ヤグェーロはパリ大学の言語学部門で教職についていて、言語と社会との関係を一貫して研究してきた人だ。この本の中では、火星言語などの異言語とライプニッツなどが探究した普遍言語のことなどが紹介されている。例えば、エレーヌ・スミスの語るサンスクリットもどきはソシュールが、かなりの時間かけて調べていて、彼女の発音にはフランス語訛りがあったものの、ちゃんとサンスクリット語を含んでいたらしく、火星語の方も幼児的な面を見せながらも、かなり精緻で首尾一貫したものだったらしい。ソシュールはフルールノワの求めに応じてそれらを調べたのである。

マリナ・ヤグェーロ『言語の夢想者

十七世紀普遍言語から現代SFまで』

ヤグェーロは、異言が個人的でその場限りの現象ではあっても、明らかに何かある一般法則が機能しているという。それは、まるで異言発信者が自分の母国語の一番癖になっている音やその組み合わせを本能的に捨てるかのようだと言うのだ。それは、ある言語学者のいう理論に一致していた。幼児期に早くに獲得され、失語症によっても最後に失われるような種類の音があり、それは世界中で使われているような音であったのである。同じ原理が音韻体系の簡略化現象を支配していた。その研究者がロマン・ヤコブソン(ロマーン・ヤーコブソン)だったのである。

ロマン・ヤコブソンとレヴィ=ストロース

ロマン・ヤコブソン(1896-1982)

ヤコブソンは1896年モスクワに生まれる。1915年からモスクワ言語学サークルの設立に参加し、2年後にオポヤーズ(詩的言語研究会)の創設に参加した。ロシアの政変を逃れて1920年からプラハに移り、1927年にプラハ言語学サークルの創設に参加するが、1939年のナチスの侵攻に伴い1941年にアメリカに渡った。ニューヨークには知識人移民の大きなコミュニティである高等研究自由学院があった。そこで、彼は文化人類学者のクロード・レヴィ=ストロースと出会い、互いにレクチャーを聞きあうことになるのである。その講義は『音と意味についての六章』として後にまとめられ、序文をレヴィ=ストロースが書いて出版されている。この熱い交流から、構造主義が培われ、思想界に新たな潮流の一つを生む契機にもなった。後にハーバード大学、マサチューセッツ工科大学などで教鞭を執るようになる。

(1908-2009)1973

もともと詩が好きだったヤコブソンは、マラルメの詩的構造などに興味を持っていたし、ロシア・アヴァンギャルドを担った作家たちとは、かなり近しい関係にあった。1910年代の頃、フランスの後期印象派やキュビスムの新しい絵画がロシアに入り、その潮流の後を追うようにロシア未来派の詩人たちは一連の新たな語を創造して世に示し、フィローノフやマレーヴィッチといった新進気鋭の画家たちが登場していた。ヤコブソンは、フレーブニコフやクルチョーヌィフなど詩人の友人を得る一方、画家のマレーヴィッチとも親交を持った。

当時、マレーヴィッチは、装飾に落いることなく具象を拒否し、絵画空間の中に意味を見出そうとしていて、ヤコブソンの詩における関心事と近しい関係にあった。言葉の音そのものへの純粋な追求の姿勢がマレーヴィッチのそれと重なったのである。二人は、1913年頃から年齢的な差はあったものの親しくなり、1914年にはマレーヴィッチがパリで個展を開き、ヤコブソンがフランス語で解説を書く予定まで立てていたのだが、第一次大戦のために計画は御蔵入りとなった(ヤコブソン『詩学から言語学へ』)。このような青春時代は、彼をして詩的言語一般における音的手法についての研究に向かわせることになるのである。

左からマチューシン、クルチョーヌィフ、マレーヴィチ

1912

マチューシンは美術家・作曲家、クルチョーヌィフは詩人・作家で、いずれもロシア・アヴァンギャルドの芸術家だった。

カジミール・マレーヴィッチ

(1878-1935)

シュプレマティスム(絶対主義)絵画

『八つの赤い長方形』1915

言語コミュニケーションの六つの基本要素

ヤコブソンの詩的言語一般における音的手法についての研究を具体的に説明する前に、言語コミュニケーションについてヤコブソンが述べている六つの基本要素を見ておきたい。『言語芸術 言語記号 言語の時間』の中でリンダ・ウォーがまとめている内容である。まず、発信者と受信者がいる。発信者は話し手、記号化する人、送信者、詩人、作家などであり、受信者は、聞き手、解読者、聴取者、読者などである。発信者と受信者をつなぐにはコードが必要で、それが各言語の文法や語彙である。ソシュールの用語では「体系あるいはラング」と呼ばれている。この語彙に関して、レヴィ=ストロースの『神話論理』で用いられた例で言うと、「ジャガーという音節の集まりが、ジャガーという動物に結び付けられるための色々なルールの取り決め」のことだ。それを私たちは、ほとんど無意識に使っている。これがコードにあたる。このラングについては、この後、すぐに補足しておきたい。

ヤコブソンの基本要素に戻ろう。ソシュールが「パロール」と呼んだメッセージがある。それは、話された内容や文章などのことである。そして、コンテクストは指示対象と呼ばれていて、メッセージの背景情報になっている。「そこにジャガーがいるよ」と言っても、そこがジャングルなのか動物園なのかはわからない。それを指示している関連情報がコンテクストなのである。最後に、ヤコブソンが接触と呼ぶ発信者と受信者とのあいだの物理的経路と真理的結合がある。物理的経路とは音声とか文字とかのことだ。テレパシーが含まれるのかどうか知らない。そうして、発信者の伝えたい内容が受信者に伝わる。それを真理的結合と呼んでいるのだろう。言語は、コードとメッセージの両方であって、ソシュールが指摘したように認知可能な「記号表現」と「記号内容」とを備えた「ある複雑なものの記号」である。言語コミュニケーションとは話し手と聞き手のあいだの記号交換だという。

ロマン・ヤコブソン『詩学から言語学へ』

ラングの三層構造

ラングは母国語であれば、幼年期に、第二外国語であれば、もっと後になって個人の頭の中に作り上げられる心的な構造である。ある言語には音声の組み合わせ方、語の作り方、語同士の結びつき、語の意味領域などに一定の規則があって、この規則の総体がラングであり、いわば、社会制度のようなものだ。車で道路を走る時の交通ルールのようなものである。そして、丸山さんによれば、このラングは三層構造になっている。一層目は先ほどのフランス語や日本語といったそれぞれの言語のラング。二層目は、それらから一般的な特徴を抜き出した本質的で普遍的なラングである。三層目が重要なのだけれど、ラングを社会制度的な狭い領域に限定せず、社会や文化の総体としてのラングとして捉える認識方法だった(丸山圭三郎『ソシュールの思想』)。

クロード・レヴィ=ストロース

神話論理Ⅰ『生のものと火を通したもの』

この第一巻は音楽に捧げられている。

レヴィ=ストロースの『神話論理』を読んでもらうと、彼がヤコブソンのいう基本要素を踏まえながらも二つのことに注目していたのではないか推測できる。一つは、「言葉は諸体系の体系であり、様々な下部体系を包含する総合コードである」ということだ。それが、レヴィ=ストロースのいう「より単純で、理解しやすい諸体系」の意味であると思われる。さきほど述べたように言語は記号である。リンダ・ウォーによれば、言語記号は以下のように階層構造を成している。

1.それ自体がコード化される、音素、音節、形態素(語根・接辞)、単語といった究極単位。

2.例えば、冠詞、名詞、形容詞といった語順の組み合わせ方がコード化される句、節、文。

3.そして選択的可能性の組み合わせパターンとしての発話、談話。

発話、談話、それ自体はコードに属さないが、例えば英語の発話なら英語のコードにおける選択可能な組み合わせパターンに基づいている。そういう意味でコードと間接的な関係を持っている。だから、あらゆる言語記号がコード化されるわけではない。コードと記号を同一視するのは、ある種の言語学・文学の研究では当然とされるが、それは根拠のないことだと彼女は述べている(「詩的機能と言語の性質」)。ここは、押えておくべきところだろう。

それはともかく、ヤコブソンは、言語記号が機械的な集合をなすのではなく、規則に支配されたサブコードの階層を成しているのだという。これが先ほどのソシュールのいうラングの三層構造と密接に関わる部分なのである。構造化への重要な方法論をラングが持ち得えた。このサブコードの内、どれが基本コードかを見分けることは出来ても他のサブコードを排除してしまうのは危険だという(「言語の記号と体系」)。というのも、言葉は人体のように日々新たに作りかえられながら、ある体系を維持しつつも、少しずつ変化しているものであるからだ。変化しているものまで排除する可能性がある。このことは、レヴィ=ストロースが断片的な神話でさえ丁寧に考察の対象としていたことに通じる。それは、彼のいう「神話の階層構造」と「動いてやまない現実としての神話」というイメージとパラレルになっているのである。

言葉の音とアナグラム

ロマン・ヤコブソン、リンダ・ウォー 他

『言語芸術 言語記号 言語の時間』

レヴィ=ストロースが注目した二つの内、もう一つは音の問題だった。言葉の究極の要素である音素、つまり母音や子音のそれぞれの構造的な違いや類似を分析しなければならなかったのである。まず、区別する原理が必要だった。そのための強力な手法が二項対立の対であった。例えば、子音の韻律的な特性から d-t、 z-s、 b-p、 v-f などの子音の対は有声・無声のような二項対立として弁別可能となった。母音では音の長-短といった対立特性があったのである。音素の結合によって言葉は生まれる。その最も高度な発現をみせるのは詩においてであることには異論はないだろう。ランボーは『母音』のための頌歌を書き、マヤコフスキーは子音をテーマとして実験的な詩作を試みている。音素、とりわけ子音の繋がりは潜在的な大系を形づくっていることをヤコブソンは気付くようになる。

(1893-1930)

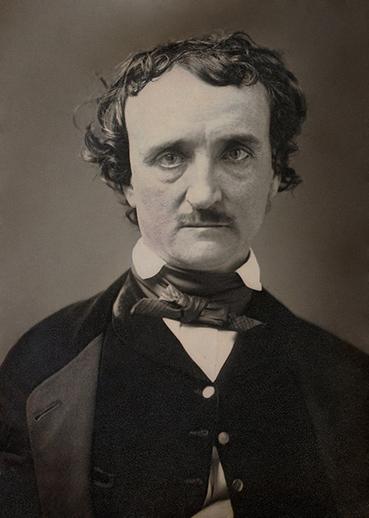

彼は、詩の修辞的な技法が言語分析学の立場からみて、意図的で、意識されて使われているものなのかよく尋ねられると書いている(「詩における識閾下の言語パターン」)。それは、確率からいっても他の文学テキストからの比較においても偶然ではありえない。例えば、ボードレールがエドガー・アラン・ポーにおいて、その詩の創造が極めて意識的な手法によることを指摘していたのは有名だ。しかし、ヤコブソンは、ある場合に直感的言語の潜在がそのような意識的検討に先行していて、その基礎をなしているのではないかと考えていた。

彼の友人であった詩人のフレーブニコフは自分の詩「きりぎりす」の中に krýlyško(小翼)という意味の単語から作った動詞 krylyškúja(小翼を震わせ) の中に uškúj(海賊船)という言葉がトロイの木馬のように潜んでいることを見つけて喜んだと言う。それは、きりぎりすの方言である konjók(小さな馬)が木馬とのアナロジーとなっているからだ。これらの言葉はロシア語の「鍛冶屋」「悪辣な陰謀」「鋳造する」などの同語源語の強烈な結びつきを持っているというのだ。krylyškúja(小翼を震わせ)という彼の造語が詩の構成全体を示唆し、方向づけているとヤコブソンはいう。ちなみに、フレーブニコフがこの「きりぎりす」を書いたのは、ソシュールがアナグラムの研究をしていた時期と重なっている。

(1809-1849)

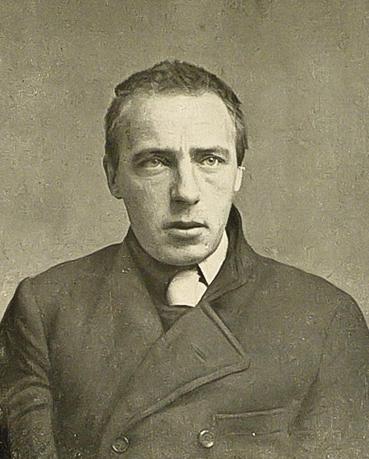

(1885-1922)

音の修辞的な技法の双璧、そのもう一つは民間伝承の中にある。これと言語理論などの抽象的な理論とは、いかなる接触も持たなかったのだけれど、それは内容のどっさり詰まった極めて有効な言語構造の素晴らしい例だとヤコブソンはいう。口承された詩文の中に異言が混じっていればすぐに気づいてしまう。そこには確かに識閾下で行われるパターン化の方法と密接に結びついた緊密な音・文法の形態が明らかにあるという。例えば、こんなロシアに伝わる民間伝承のなぞなぞが求めている答えは何か。

Šlá svin’já iz Pítera,(豚が一匹ペテルスブルクからやって来た)vsjá spiná istíkana. (背中じゅうに穴をあけられて。)

答えはNapjórstok(指ぬき)である。すでに上に挙げた文章の中にその答えの文字(マーカーを施した部分)が散りばめられているわけだ。前段、後段で7個の母音のうち/á i á i í . a/の6個は同一になっている。各母音と母音の間にある子音の数は svin’já や vsjá にある自然に生じる繋ぎ音 j を除けば前段、後段とも 2.2.1.0.2.1.1.である。この緊密な音・文法の形態の関連についての記述は、ずっと続くのだが煩雑なのでここまでとしたい。

レヴィ=ストロースは、こう問いかけている。「我々が神話素と呼んだものの中にもまた、音素のあらゆる性格が現われていないかどうか問うてみることもできる(『音と意味についての六章』の序)。」神話素とは神話の構成要素で、音素と同様に「純粋で空虚な示唆的記号」である。例えば「太陽」という神話素は、この段階では、まだ意味を持つ以前の音なのである。神話素が意味を持つのは神話の内部で他の神話素と結ぶ相関・対立の関連からだけである。空虚な音=神話素がそれを満たす内容を呼び求めるのだ。ちょうど音楽における音のように。

言語形成能力(ランガージュ)

ヤコブソンはこのように言う。口承詩の音韻組織と文法は複雑で重層的な対応の体系を示していると。その対応の入り組んだ網の目を支配する規則が認識されることもなく、生まれ、効果をあげ、世代から世代へと受け継がれていく。個々の詩人の作品においても直感が複雑な音韻組織と文法構造の設計者に成りうるし、唯一の設計者であることも稀ではないと言うのだ。このような構造は、とくに識閾下のレヴェルでは強力である(「詩における識閾下の言語パターン」)。言葉の音自体が持つ強力なネットワークがそこに想定される。

ヤコブソンは韻律の普遍性に対する精密な理解をドイツ語の頭韻、モルドヴァ語韻律の容認的法則、中国定型詩のモデュールデザインから学んだ(「中心的テーマ」)。それは、ソシュールが晩年、言語学とは直接関係のないニーベルンゲンの詩(うた)やロマンド地方におけるゴルゴンド族の民俗学的研究といったテーマに没頭し、火星語やアナグラムと呼んだ詩の謎解きにのめり込んだのと同様なのではなかろうか。ソシュールは亡くなる数か月前から中国語の研究も行っていたという(丸山圭三郎『言葉と無意識』)。

音それ自体に魔術があるのである。いろいろな音表象が連続して構築されていく。音と音の間の諸関係、例えば頭韻、脚韻、韻律などでの関連する言葉や語群の類似をあやどる掛詞(地口)などは詩にとって極めて重要な要素である。マラルメは『賽の一振り』をオーケストラのための楽譜のように書き、散文においてもトルストイは『アンナ・カレーニナ』を声を出して読むべき小説だとした。識閾下で働く「言語形成能力(ランガージュ)」がある。それを言霊と呼ぶべきか、集合的無意識の働きと考えるべきか、はたまた、ノヴァーリスの言葉の中に働く運動の表れとしての音楽なのか、シュタイナーが言うように無意識の生命活動の抽出であるのか。私たちは再び言葉とは何かという問題に連れ戻される。この鍵をにぎるのは言語のオーラルな領域なのである。

自覚せざる深層心理学者ソシュール

冒頭にもご紹介したようにソシュールは二人いた。言語学者としてではなく、神話・伝説の研究者でありアナグラム研究者としてのソシュールである。丸山圭三郎さんによれば、彼は自覚せざる深層心理学者、自らの内部に狂気、妄想、戦慄が溢れるような詩的言語の探究者であったと言うが、これは穏やかではない。ソシュールの考えるアナグラムは、従来の言葉遊びとしてのそれではなく、詩の技法としての散種、つまり詩の主題となる語があらかじめいくつかの音に分解して詩のなかに象嵌しておくことを意味していた。この研究はホメロスやヴェーダに及んだと言う。

パウル・ツェランの名字 Celanは 本名の Ancel のアナグラムになっていて、その詩『糸の太陽たち』にある詩句「黒灰色の荒野の上方に(über grausch warzen Ödnis)」には「アウシュヴィッツ(Auschwitz)」の綴りに似せていると研究者の関口裕昭さんは指摘している (第一話『パウル・ツェランとユダヤの傷』) 。神話的思考がレヴィ=ストロースの言うようにブリコラージュなら詩人たちもアナグラムに導かれながら詩をブリコラージュしているのではないかと考え及んだのである。

このテーマ語の散種は、テーマとしてのパラグラム (文章における一つのアイデア) が広範囲な作品の中全体に埋め込まれることによってテクストの背後にもう一つのテクストを存在させ、言語の表層的な意味作用を壊して深層的なポリフォニーや可逆性を回復させる働きを持つと考えられる。それは、やがてラカンの「言葉として構造化されている無意識」やクリステヴァの「間テクスト性」を生み出す源の一つとなる。アナグラムは記号に支配された論理の埒外にあり、テーマ語の音声や文字的要素はテクストの文脈中で音律組織を奏で、パラグラムは、科学のような同一化、無矛盾、真理の確立をコトとするモノローグではなく、それらを侵犯する対話なのである。テクストは不断に他のテクストと共に自己増殖するのである。

言葉が言葉を紡ぎ出す

結局ソシュールにはアナグラムが意識的なものか、偶然の産物なのか判断できなかった。ボローニャ大学の教授で詩人であったパスコリに手紙を出し、尋ねてみたが返事はなく、ソシュールは研究を投げ出してしまったという。しかし、アナグラムが示唆するものは「間テクスト性」だった。テクストの重層を可能ならしめている〈深層テクスト〉が存在している可能性である。

ここから、私たちは、丸山さんが最初に述べたニーチェとソシュールの近代知への批判へと連れ戻される。丸山さんは、こう述べる。「コトバがコトバを紡ぎ出す、と言ってもよいだろう。そこには意識的主体の明確な意図もなければ、偶然の産物でもない。‥‥私たちは、西欧の「正統」言語学者や「正統」哲学者が一度として問題にしようとしなかった意識の深層におけるコトバの姿に気づかされるのではないだろうか。もう一度繰り返そう。〈意図的でも偶然でもないもの〉こそ、いわゆる無意識において私たちを動かしているコトバの産物にほかならない(『コトバ・関係・深層意識』)。」

そこに、ニーチェが取り戻そうとしたソクラテス以前の思想家たちが想定した自然が持つ生の躍動と井筒俊彦さんが言うそこから生まれ出る言語の生成エネルギーを見ることもできる。アナグラム、ナアグラム、ナグアラム、ラナアグム、アグラナム、アムグラナ‥‥呪文みたいだ !

『丸山圭三郎著作集Ⅴ 人と思想』

●「言語空間と権力 ― ソシュールとニーチェのアポリアと超えて ―」アナグラムの謎』『コトバ・関係・深層意識』収載。

本文にもご紹介したが補足を記しておく。

20世紀の思想的焦点はコトバと深層意識にあった。そこに道筋をつけたのはニーチェとソシュールである。

ニーチェとソシュールの近代批判には、大きな落とし穴があったのではないかと丸山さんは言う。それが、ハイデッガーの言う「すべての〈反-〉は、それが立ち向かう相手の本質のなかに必然的にとらわれている(『森の道』)」という批判である。平たく言うと「近代知」も「反近代知」も同じコインの裏表だというのである。反実念論としての唯名論は逆転実念論であり、反観念論としての唯物論は逆転観念論であるという分けである。

ソシュールの研究者ドロシェフスキはラングにデュルケム的な規制主義をパロールにタルド的個人的な要因を見ていたと言う。二人とも社会学の二つの潮流を形成している。アナグラム研究以前のソシュールにとってパロールは表層意識における主体がラングの規制と条件のもとにその意志を表現する行為に過ぎなかった。

ニーチェは、簡単には観念論や主体主義の罠に囚われていないという。彼には自我の背後に本物の自己が存在していると述べている (『ツァラトゥストラ』) 。しかし、「精神の発達ということにおいては、その全ての点においてもっぱら問題となり、重要なのは、身体なのだ (『遺稿』) と述べている。彼の形而上学批判は精神の対立項としての身体や自然を新しい根拠に置いていた。それは逆転実体論になりかねなかった。ニーチェ自身も「私の哲学は逆転せるプラトン主義」だと認めている。

ニーチェとソシュールが、自らの〈反-〉を孕む考えから逃れ得はしなかった。だが、二人の思想家が晩年に取り組んだ「アナグラム」と「永劫回帰」は約一世紀後に今日の思想に大きな影響を与えることになると丸山さんは言うのである。

ソシュールについて言えば、古代史のアナグラム研究によって想定された深層意識の言葉は、制度化される以前のコトバが持つメロディー、リズム、所作と言ったものだけでなく夢の言語とも通じ合う「動的なゲシュタルト」であると言う(『夢の象徴とコトバ』)。非連続の差異であり、表層意識内のラングにおける「差異」との違いは、二分される言葉の地と図が固定されることなく絶えず新たな形となって動いていることにある。これが「コードなき差異」と呼ばれる所以であった。ここは、ドゥルーズに繋がる。

ニーチェの場合、既成の諸価値、道徳・文化・教養といった重荷を担う駱駝の段階から、その重圧と戦うライオンの段階に至るが、これはプラトニズムの裏返しである〈反-〉の段階と言える。そしとて「一切は行き、一切は帰ってくる。存在の車輪は永遠に回転する。一切は死滅し、一切は再び花開く。存在の年は永遠に通過する‥‥(『ツァラトゥストラはかく語りき』)」という段階、つまり永劫回帰の戯れ、喜ぶ小児の段階へと至る。それは、自己への同一性の回帰ではなく、「遅延させ、差異化する作用そのものであり、あるいは遅延され、差異化された「同一のもの」なのだという(デリダ『差延』)。」これは、表層意識と深層意識の中で欲動と抑圧の軋轢が繰り広げられる中でのコトバの隠密行動と関わっている。ここから丸山さんは「生のエネルギーの回路と四つの否定」という論へと展開されていくが、またの機会にご紹介する。

●「コトバ・関係・深層意識」

三章 コトバと現存在 (ダー・ザイン) より

コトバと深層意識の成立について書かれたかなり衝撃的な試論になっている。

1.特定語の表現と意味の間の関係は自然でも必然的なものではない。(表現の恣意性)

2.特定の場で話された語は他の語との関係においてのみ意味が決定される。(価値の恣意性/相対性)

この2.の恣意性の方が本源的であるが、いずれも表層意識の言葉であるラングには妥当しない。ラングは恣意的とは言えず「いまだコード化されていない深層意識のコトバの方が恣意的である。ソシュールがそれと気づかず指摘した「恣意的必然性」はランガージュの重層性を示している。

・シーニュの本質が非記号的であること、シーニュは既存の事物や観念の代行・再現物ではなくシーニュの織り成す関係が表層に物化されて実体となること、そして、この関係自体は生物学的先天性そのままの敷き写しではないこと、それらは意識の深層に降りないかぎり見えてこない。

・意識の深層において次々と置き換えられ、圧縮されるシーニュを喚起する契機は、シニフィエより圧倒的にシニフィアンの方が優勢である。

・深層のランガージュには、音のイメージを媒介にして異質なものを同一化したり、同一物を複数に分裂させる狂気のコトバに通じるものがある。それは、音のイメージを契機とした異・同の非論理統合であり、加えて、主語述語の文法的内包・外延関係の崩壊があるといわれる。述語の音の同一性よって異なるものを同一視する例は「私はニオウ」「犯人はニオウ」ゆえに「私が犯人である」というもの。主語同一性の例では「アリスは泣く」「アリスは笑う」ゆえに「泣くは笑う」というものである。

・ラカンを「無意識というランガージュ」へと導いたのは直接的にはフロイトの夢の作業における変容=翻訳という発想だったが、間接的にはソシュールの一般言語理論といわれ、それも誤読からと言われている。ラカンにとってコトバは、ソシュールのシニフィアンであり、意識レヴェルのシニフィエは仮象に過ぎない。無意識では絶えずシニフィアンからシニフィアンへと移される置き換えと圧縮によって生ずるコトバの連鎖があるのみで、その言葉の意味 (シニフィエ) は、シニフィアンが表象=代理する欲動であっても、この二つの間の絆は常にはずれて固定されないという。

フロイトには無意識を実在すると考える傾向が振り払われていなかった。ラカンの優れた点は、欲動の表象とその代理である無意識の実在性を措定したり、隠された真の意図を直接観察可能な偽りの概観に対置させようとする発想を、無意識自体をコトバとみなすことによって乗り越えた点であると言う。ラカンは超越論的かつ観念論的シニフィエの不在を明らかにし、「シニフィアンは他のシニフィアンとの相関によってのみ意味をもつ」とうソシュール的認識を共有したゆえに、西欧形而上学の呪縛から逃れた点にあると丸山さんは言う。

生後六ヶ月から十八か月のいわゆる前-エディプス期において最初に登場する知覚記号 (原初的シニフィアン) が意識野から抑圧さ無意識の核を作るメカニズムを「原抑圧」と呼び、この核によって、はじめてシニフィアンの連鎖が作り出されて事後の抑圧の対象となる。コトバと共に生まれるものは、非本質的意識の一切、自/他意識、時/空意識、生/死意識などであり、それらはコトバの習得と意識の発生・発達とは同時進行して表裏一体である。こうして意識には実体と見紛われる物象化した表層の意識と流動的な関係態として深層意識からなる二つの層が相対的に存在することになる。さらに意識の深層は二層に分れており、「下意識」と「潜意識」に分れる。「下意識」はコトバを持つ生物の個体発生のプロセスから生み出され、「潜意識」の方は系統発生のプロセスから生まれた原体験の形象でありユングのいう集合意識に近いものであるとしている。

ハイデッガーは「コトバは存在の家であり、人間本質の住居(『ヒューマニズムについて』)」と述べている。丸山さんの「言語=意識=身体の重層モデル」は「存在的」な固体、存在者としての人間研究から、個を超えた「存在論=実存論的」な人間研究へと飛躍するスプリング・ボードの役を果たすだろうとしている。

丸山圭三郎『ソシュールの思想』

名著の誉高い本書には、ソシュールの生涯についての簡略な紹介があるが、こんなエピソードがある。神のような美しい少年であったソシュールは、15歳の頃、高校進学がまだ早いとされ、公立中学で一年授業を受けることになった。ある日のことヘロドトスのテキストを読んでいた時、ギリシア語の響きの中に鳴鼻音を発見し、突如、緊張で体が震えだした。ギリシア語の形態が頭の中を駆け巡り、あるアイデアが浮かんだ。「ギリシア語の α のあるものは n から来ているのではないか、あるいは n のうちのあるものが α を生み出したのではないか(丸山圭三郎 訳)。」それは、言語学者のブルークマンの発見より3年も前のことだった。

マリナ・ヤグェーロ『言語の夢想者』

谷川多佳子、江口 修 訳

ヤグェーロはパリ第七大学の言語学部門の名誉教授であられる。父方はポーランド貴族の出で、母はロシア人であった。言語と社会との関係を一貫して研究してきた人で、特に女性性と言語の研究で知られる。この本の中では、火星言語などの異言語とライプニッツなどが探究した普遍言語のことなどが紹介されている。著作として『言葉と女性、女性の社会言語学的アプローチ』『言葉の国のアリス』『言葉の性』などがある。邦訳されたものとしては、本書と『間違いだらけの言語論―言語偏見カタログ』がある。

ロマーン・ヤコブソン『音と意味についての六章』

クロード・レヴィ=ストロース 序 花輪 光 訳

フランス語の原題は s と l のアンサンブルと言うべきもので、とても美しい。

コメント