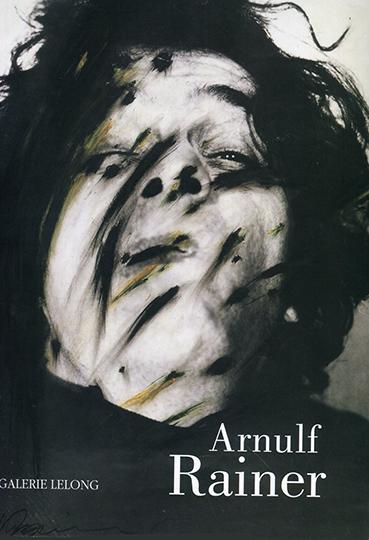

アーヌルフ・ライナー『カタログ』2006

GALERIE LELONG

まだ、かねこ・あーとギャラリーが東京は京橋にあった頃、僕はここでかなり個展をさせてもらっていた。オーナーの金子多朔(かねこ たさく)さんが、展覧会の度に「日本の作家の絵は脆弱なんだよ」と言っては、僕にアーヌルフ・ライナーのカタログを手渡してくる。最初は「はあ」と言って受けとっていたんだけれど、さすがに三度目にもらった時にはファンになっていた。「これは何かあるんだ」と鈍い僕も気がついたのである。このギャラリーはアンリ・ミショーやこのライナーを手がけた画廊として有名だった。恐らく僕のもらったカタログは、ライナーの日本初のカタログではないかと思う。勿論、このギャラリーのオリジナルであった。そのカタログは別欄に掲載しておく。

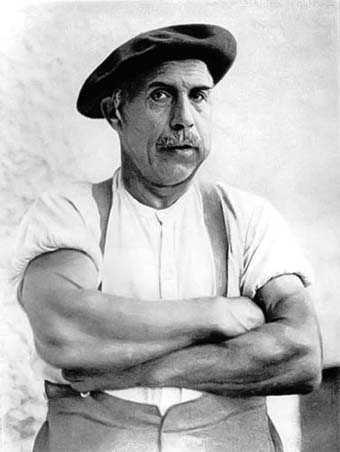

ライナーには、一度、ウィーンであったことがあるけれど何か気難しそうな人だという印象しかない。ウィーン幻想派のレームデンがとっても温かい感じの人だったのと好対照だった。ライナーは、いわゆるアール・ブリュットに興味を持ち、そのような作品を意識的に自分の作品に取り入れて制作してきたオーストリアはバーデン出身の画家である。ライナーの作品を見るとかねこ・あーとギャラリーのことを思いだす。金子さんご健在かなあ。

デュシェンヌ・ド・ブローニュ(1806-1875)

左 顔の表情のメカニズムのためのデモンストレーション

右 電気的刺激 (ファラデー運動) による表情の変化

アール・ブリュット及び精神病者の芸術の影響

既に19世紀には、デュシェンヌ・ド・ブローニュが電気生理学や神経科学の分野で筋委縮症や進行性麻痺などの患者の表情の変化を研究していたし、19世紀の末には、ジャン=マルタン・シャルコーが院長を務めたサルペトリエール精神病院でポール・リシェがヒステリーや癲癇の患者の様子を描いたりしていた。そのようなイメージについての関心が徐々に高まりつつあった。リシェのデッサンはエゴン・シーレのジェスチャーする絵画と言うべきものとの類似を見せていたし、この硬直する肢体の様子はヴァールブルクの情念定型にも関わっている。シーレもそうだけれど、ライナーも患者たちの症状の様子に興味を持ち、それらに似せてパフォーマンスしたセルフポートレイトに彩色した。その作品が、上に掲載しておいたフランス語版のカタログの表紙である。彼は1950年ころから精神病院の患者たちの身体的な特徴だけでなく彼らの作品そのものに興味を持ち、それらを収集するようになっていた。それがアール・ブリュットと呼ばれるものである。ライナーの作品からは心の奥底の澱を下からまさぐられるような不気味さがある。そんな彼が惚れこんだアール・ブリュットとは、いったいどんなアートなのだろう。

デュビュッフェ アール・ブリュットの産婆

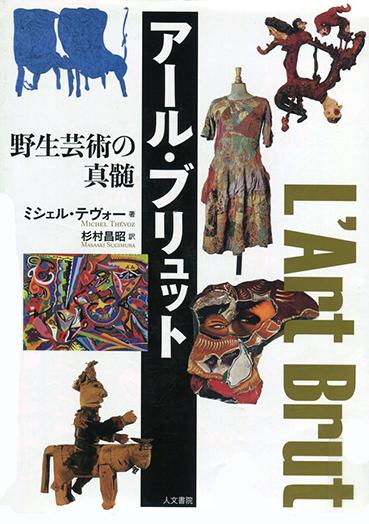

ミシェル・テヴォ―『アール・ブリュット』

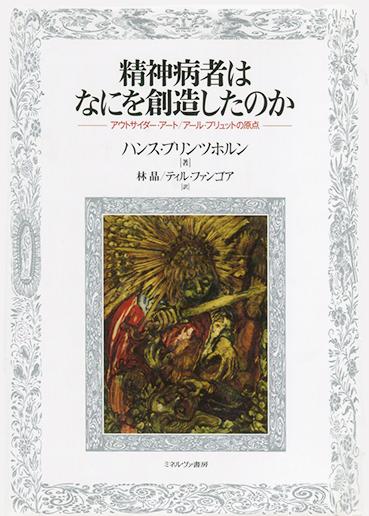

最近このアール・ブリュットのいい本に出会った。ミシェル・テヴォ―のその名も『アール・ブリュット』である。前回ご紹介したハンス・プリンツホルンの『精神病者はなにを創造したのか(原題/精神病者の造形)』が彼らの作品の芸術性に初めて美学的観点から光を当てた画期的著作であったのに対して、このテヴォ―の本はデュビュッフェ以降のいわゆる「アール・ブリュット」の概念が広まり、定着していこうとする時代の著書を代表するものと言って良いのではないかと思う。フランスでは1975年に出版されているが、日本では2017年の刊行である。

筆者は、当然、この芸術を愛しているし、それらの作者たちにも暖かい眼が向けられている。だが、そこには色々な問題が山積しているようだが、筆者はそれらの問題に直面しながらも、どのようにこのアートの地位を維持するかに腐心している様子が窺える。ともあれ、非常にバランスのとれた、良い本だと思う。アール・ブリュットは「生の芸術」、つまり調理されていない芸術という意味だが、もともと美術史家が名づけたものではない。一人の画家によって提唱された。それがフランスのアーティスト、ジャン・デュビュッフェであった。彼が敬愛したアントナン・アルトーの述べた「生の映画(シネマ・ブリュット)」から発想を得たのではないかと言われている(『評伝ジャン・デュビュッフェ』)。デュビュッフェは既成の美術界に反旗を翻し、このアール・ブリュットをそれを破壊する兵器とさえ考えていたのである。ちなみにアウトサイダー・アートという名称は1972年にイギリスの美術史家ロジャー・カーディナルが「アール・ブリュット」の英訳としたものである。

ジャン・デュビュッフェ(1901-1985)1960

パオロ・モンティ – BEIC digital library

何が生なのかの定義

デュビュッフェの「アール・ブリュット」の定義とはおよそ、このようなものである。このアートは芸術的文化の影響を免れた人たちによって作られた作品である。そこでは、ほとんどと言って模倣がない。創作者は主題、材料、表現方法などを伝統的なありきたりの型からではなく、自分自身奥深い所から引き出す。作り手自身の固有の衝動を唯一の起点として、その芸術が全ての局面において純粋で生のままの発明が遂行される芸術。したがって、ひとえに発明という機能だけが姿を表す芸術であり、文化芸術の中に絶えず姿を見せる無節操な猿真似とはおよそ異なったものだという。ミシェル・テヴォ―は、この定義から三つの特徴を引き出せるとして、こう述べている。

1. アール・ブリュットの作者は精神的にも社会的にもマージナルな人々であり、彼らの作品は通常「美術」に関係すると思われている学校やギャラリーや美術館などのネットワークの外部で構想され、作られる。制作者は必ずしも精神病者や精神的な障害を持つ人とは限らないが、アール・ブリュットと呼ばれる作品が制作される場所の多くは精神病院や老人ホーム、稀に監獄であったりする。それから、プリンツホルンも指摘していることだけでけれど制作者が霊媒というケースもある。

2.その作品は多くの場合如何なる受け手も想定されることなく慣習的な受け手を度外視して構想される。作品の中の要素は何ら他者との有機的関係を持っていないし、いかなる連続性にも配慮しないという。それは他者のための作品ではないのである。

3.それらの作品は伝統的な慣習や流行の影響を受けたものとはほとんど無関係である。それは個人の発明であり、その全特徴からして最も前衛的な形態をも含めて「文化芸術」と呼び慣わされたものと対極にある。既成文化の廃墟の中に、芸術創造がいかなる制度化された回路やいかなる社会定義とも無縁の、孤立した民衆性をもって再生しているというのである。

オーギュスタン・ルサージュ (1876-1954)

著者 ミシェル・テヴォ―

ミシェル・テヴォ―(1936-)

筆者のテヴォ―はローザンヌ大学を卒業後、名門のフランス社会科学高等学院で学んだ。ロラン・バルトやミラン・クンデラらが教えていた学校だ。ローザンヌ州立美術館の学芸員を経て1975年から同じくローザンヌにあるアール・ブリュット・コレクションの館長(1975-2001)となって美術館の管理、運営、作品収集を任された。このコレクションは「アール・ブリュット」の名付け親であるジャン・デュビュッフェが中心となって収集したもので、当然ながら彼とも親交が厚かったようだ。美学を精神分析や哲学、社会学と関連させる多くの著作があるという。日本語訳された著書に『誤解としての芸術』、『安らかな死のための宣言』、『不実なる鏡 絵画・ラカン・精神病』がある。

そういえば、何年か前の広島市現代美術館のカタログを調べてみたら、この人の名前があった。『解剖と変容』という、チェコのアーティストであるアンナ・ゼマンコヴァーとルボッシュ・プルニーの作品を紹介する展覧会だった。アール・ブリュットの古典的な作家という触れ込みになっている。この展覧会で放映されていた映画『天空の赤』のなかにはアドルフ=ジュリアン・フレという隠遁司祭が17年間鏨とハンマーで彫り続けた圧倒的なロテヌフの崖、サイモン・ローディアのアナザーワールドたるワッツ・タワー、ヘンリー・ダーカー、ズデニェク・コシェック、松本国三などの作品が紹介されていた。

ロテヌフの崖の彫刻群

ロテヌフの崖の彫刻群

どんな芸術にも危機はある

『解剖と変容 アール・ブリュットの極北へ』という展覧会で上映された、この映画『天空の赤』のなかにはテヴォ―も出演していて、こういったコメントがあった。「知るべきことは―― アール・ブリュットだけでなく 芸術一般において 錯乱にも似た狂気 狂った仮説の投影 現実との断絶は 精神の優れた機能で 人間の才能だということ 芸術に期待すべきは異常な何かだ それは新奇で私たちの思い込みを裏切る 狂気がなければ それは芸術ではない(『解剖と変容』収載)」

ここではいささかアグレッシブな発言になっているが、デュビュッフェは、「消化不良患者の芸術」や「膝の悪い人の芸術」という名称がありえないと同じ様に「狂人の芸術」などないと主張している。そこがアンドレ・ブルトンとの決別の原因となった。だが、「狂気による芸術」はありうるとして称賛している。芸術における狂気に対してポジティブな評価を与えているのである。テヴォ―も同じ立場だろう。前回紹介したプリンツホルンは、自分がいくら芸術的な幻想性の不気味さを熟知していたとしても、患者たちの作品がいつまでも不気味なままであり続けるのは彼らの個人的体験領域が基盤にあるからだと指摘している(『精神病者はなにを創造してきたのか』)。プリンツホルンが世に問うた創造的人間の世界感情と精神病患者のそれとの関係に再び照明が当てられるだろう。

『解剖と変容 アール・ブリュットの極北へ』

現代企画室 2012年刊

同じ映画の中で、コレクターのジェラール・シュライナーはこう述べている。「アール・ブリュットを買う人は、それが重要だと思って買い、それまでのコレクションを無に帰してしまう それほどに興味深い。理解しようと努力すればの話だが、この芸術には嘘がない。芸術家もどき達の市場操作とは無関係だ。奴らは芸術家と呼ばれるが何の価値もない。30人も助手がいて20万ドルで売り出される。それをテキサスのおバカさんが買う。そんなのが芸術か? 分かるだろう? アール・ブリュットだけが永遠だ。(『解剖と変容』収載)」実は、ここにもこの芸術が抱えなければならない大きな問題の一つがのぞいているのである。

例えば、精神病者のヴィジョンは特別魅力的で大きな影響力を持ってきたが、数十年くらい前から彼らの創造性がほとんど枯渇してきているという。1975年に書かれていることを考えると、現在ではその傾向はより強くなっているだろう。精神科医や看護士は病者の芸術的な表現を妨げることなく鼓舞するようになってきた。アトリエを持たない精神病院は一つもなく入院患者の作品はとてつもなく増えているという。しかし、これが創造性の低下に繋がっているというのだ。患者たちは彼らの作品に向けられる症候的・治療的関心、さらにそれが利益をもたらすことに無関心ではいられない。彼らは彼らの作品を認めた医学的な刊行物などにも触れ、その中に範を求めたりするようにもなるという。これが意識的なものか無意識的なものか僕には分からない。もっと深い意味で言えば、彼らは、その作品に「必然性」や強度の喪失を感じるようになる。かつては、いじめや抑圧にあっていた病院内で創造的な個人はそれらに立ち向かわなければならなかった。彼らの作品はこうした対立や秘密性の風土から過激性や活性的な性格を引き出してきたからだというのである。そして、精神病院の様相を一変させた神経弛緩薬(抗精神病薬)の問題があるという。

どのようなアートもやがて美術という制度の枠組みの中に組み込まれていくことは食い止めることはできないのではないかと僕は思っている。テヴォ―は、それにずっと抵抗してきた。既に欧米ではこのアール・ブリュットのマーケットが形成され、とてつもない値段で彼らの作品が売り買いされている現状がある。日本でもそれに追随する動きは当然起こる。早くからアール・ブリュットに触発されて優れた作品を制作するデュビュッフェやライナーのような作家たちがあらわれるようになり、当然ながら、単なるアール・ブリュットのエピゴーネン(模倣者)たちの作品などが溢れはじめる。このような経過を経て社会のエニグマであったものは、なおざなりに理解され無害化されてレッテルを貼られて分類されるというわけである。そうなりつつあると思う。

アール・ブリュットの作家たち

フェルディナン・シュヴァル

アール・ブリュットの作家たちの作品は色々あるけれど、僕の好みで三人の作家をご紹介したい。まずは、フランスの文化財にもなったシュヴァルの作品からどうぞ。

フェルディナン・シュヴァル(1836-1924)『理想宮』 1890

左 『理想宮』内部 右 東側正面

フェルディナン・シュヴァルがフランスの片田舎オートリーヴに創った『理想宮』。彼は郵便配達の仕事をしていたが、ある日、道々拾った石が面白くて自分の庭にコンクリートで固めながら「おとぎの国」を作り始めた。彼は精神的な障害も病気も持たなかったが、「あたまがいかれてる」などの中傷を受けることを予想し、理解できない人間を周囲の人びとが迫害し始めることも覚悟していたという。やがて、彼の名はアンドレ・ブルトンやピカソにも知られるようになり、時の文化相アンドレ・マルローによってこの『理想宮』は文化財として登録された。まさに、芸術的な制度の全くの枠外で活動したマージナルな存在、ブリコラージュを駆使した自分の楽しみのためだけのアートであった。このような人々の作品がアール・ブリュットの原点と考えられる。

加えて、デュビュッフェが中心となって収集したローザンヌのアール・ブリュット・コレクションから二人だけご紹介しておこう。

パスカル・メゾーヌヴ

パスカル・メゾーヌヴ(1863-1934)

『長い耳を持った男』1927-28 貝殻のアサンブラージュ

パスカル・メゾーヌヴ(1863-1943)は、攻撃的精神で知られるボルドーの骨董屋であったが、持ち前の反権威主義・アナーキスト的感情を滑稽極まりない手段で表現することを好んだという。64歳の時に著名な政治家や君主の肖像を貝殻でこしらえようとした。テヴォ―は、顔の形態は知覚の発生時に知覚を形成する役割を果たすところに由来するという。そう言えば顔の形態は視覚連合野だけでなく、脳のもっと古い時代に形成された部分でも把握されているという説を聞いたことがある。ミショーのデッサンではないが、顔は一生を通じて特権的なリビドー的価値を保持し、雲や岩などのカオス的相貌を伴って幻覚的形態のもとに現われたり、夢を見ていたり、ボーとしていたりすると再び現れたりするのだという。

メゾーヌヴが作る顔の奇妙な魅惑は、貝殻という突飛な素材の中へ置き換えられたために表現された人の個性がそこから取り去られ、その顔を顔が組み込まれていた心理学的なネットワークから解放されることにあるという。人は生まれて6ケ月まで顔を顔一般としてしか把握できないらしい。メゾーヌヴの作る顔は、その魂のない巨大な顔が自分に向って傾けられた時の幼児の原始的感動を覚醒させてくれるというのである。

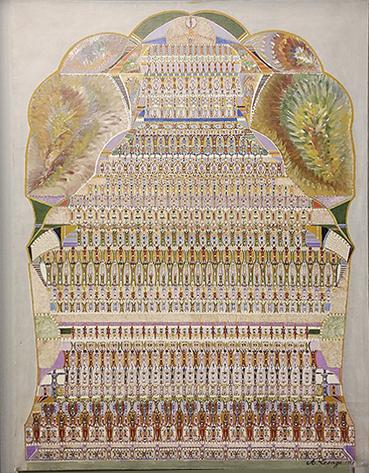

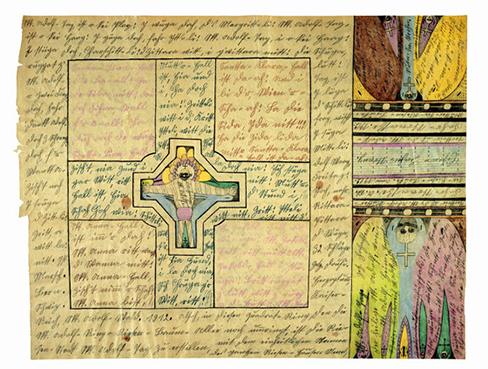

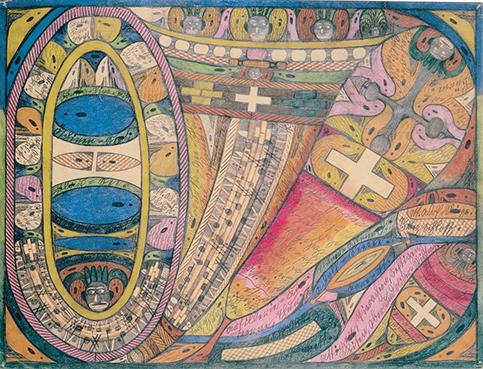

アドルフ・ヴェルフリ

アドルフ・ヴェルフリ (1864-1930)

1920頃

アドルフ・ヴェルフリは、八歳の時に母が亡くなり監獄にいた父もその数年後に亡くなる。農場に預けられるが、そこで酔っぱらいの親方による殴打と強制的な飲酒によって次第に監獄と精神病院への道を歩みはじめる。1897年から20年に亘って独房に閉じ込められたが、1899年のある日、彼はナイトテーブルを壊し、その破片で独房の戸と廊下の窓を打ち破った。しかし、逃げることなく自分で壊した穴の前で真っ青な顔をして体をこわばらせ汗まみれの状態で発見された。そのことがあった年、彼は絵を描いたり文章を書き始めるようになる。常時、作品の制作を行うようになり大量の手稿と楽譜を散りばめた絵を描いた。幅50センチの大きな紙に書かれ装飾で飾られた自伝は二メートルの高さにまでなったという。1930年に亡くなるまで間断なく制作は続けられた。

アドルフ・ヴェルフリ 『島 Neveranger の一般的な眺め』

部分

この人の作品を見ると、まず構造的な厳格さに驚かされる。形は際限のない拡張の原理にしたがって広がり、無限に重なりあい連なっていく。彼を診ていた精神科医のモルゲンターラーは「ヴェルフリは運動感覚の人である。”彼は鉛筆で考える”のであり、動きが彼の思想を触発するのである」と述べているという。彼のいたヴァルダウの精神病院の部屋の壁には彼の絵がそのまま残されていて、それを見る人は表面から狂乱的にはみ出していくエクリチュールに宇宙的使命感さえ感じるという。

彼の作品に書かれるおびただしい音符は楽譜としてだけでなく、表面を測定したり諧調化したりできる生理的なものと精神的なものの間の架け橋となるようだ。楽譜はメロディーとリズムとしての価値だけでなく造形的な価値ももっているという。文字は、彼の言葉の流れに沿ってローマン体からゴシック体、あるいは自分が発明した文字へと変貌していく。彼は時に大文字を積み重ね、いくつかの子音を繰り返し使って解読を妨害し綴りを意図的に不透明にする。それは楽譜によるメロディーと意味作用とが直結して、同時に文字がその視覚的な形によっても意味に直接働きかけるように思えるという。

アドルフ・ヴェルフリ

『サンクト・アドルフ・ムッター・ファール通りの歩道』

1912

彼のモチーフは薬物のメスカリンによる状態などと同様にあらゆる感覚印象を結びつける代数のようなものを感じさせるとテヴォ―は言う。ただ、プリンツホルンは麻薬などの一時的な異常体験は、精神的な障害によって迫りくる圧倒的な幻覚のこちら側にあると指摘している。その比ではないのだ。この人の作品もプリンツホルン・コレクションにある。ともあれ、プリンツホルンは伝達の欲求に資するための一連の絵文字、文、語、音節文字、表音文字は、ヴェルフリにとってなんらかの象徴記号として生まれるのだと指摘している(『精神病者はなにを創造したのか』)。

アドルフ・ヴェルフリ 作品

それらは代数のように変換・交換可能なのだ。ヴェルフリは言葉をもののように扱って戯れるのを好んだし、逆に形を概念のように扱い、形の様々な形態を変奏し、最も具象的な形を完全に抽象的なものにしたりするというのである。物がまだ、物体性を持っていない段階、持っていても不安定で変動しやすい状態に引き戻され、それぞれのものが常に思いがけない変換に晒される。それゆえ一つ一つのものに意味を割り振るのは無駄だというのである。これは、プリンツホルンが指摘した精神病患者の造形にある特性の一つ、遊戯性のことを言っている。

ヴェルフリが書き残した楽譜を整理して音源化したものがあるので下にご紹介しておく。現代音楽の世界に「ムジーク・ブリュット(生の音楽)」という領域があるのかどうか僕は知らない。曲調は現代音楽なのかという感じのものから突然民謡調になったりと変化が激しい曲もある。ヴェルフリの楽譜に想を得て他の作曲者が整理したものなのだろう。何曲かYoutubeに掲載されているが、一曲だけご紹介する。

白鳥 / 小丘=水=滝 (1911)、 天国の梯子 / 音楽暗号の分析

作曲者: アドルフ・ヴェルフリ+ ボードワン・デ・ヤール

芸術性と福祉が抱えるジレンマ

日本でもアール・ブリュットに対する関心は、高まりつつあるようなので、少しご紹介しておく。1950年代の山下清ブームはあったもののアール・ブリュットに対する日本の反応は鈍かったようだ。その中でも、先頭を進み始めたのは福祉の関係者であるという。コンサート活動と並行した絵画、書、語りなどの活動を開始した「たんぽぽの家」から発展した「エイブル・アート・ジャパン(日本障害者芸術文化協会)」、西宮市の知的障害者通所授産施設すずかけ作業所、それに2004年に滋賀県近江八幡市に開館した、「ボーダレス・アートミュージアムNO-MA(社会福祉法人グロー/GLOW~生きることが光になる)」が挙げられている。アートとは別に身体的であろうが、精神的であろうが障害を持つ人たちに対するケアは社会として当然あるべきものだろう。

川井田祥子『障害者の芸術表現』

福祉行政の立場から障害者の芸術活動を扱

っている。コンパクトによくまとまっている。

ただ、テヴォ―が指摘したように作家の制作に与える制度の影響はアール・ブリュットの枠そのものを破壊する。平等性や人権意識を重視する医療・福祉の論理と「芸術性の高い作品」を求める芸術の論理が衝突する場面も多いらしい(川井田祥子『障害者の芸術表現』)。障害者の中からアール・ブリュットの作家を育てようとする「アトリエ・インカーブ」というアートスタジオも2003年に設立されたようだ。当然といえば当然かもしれないが売れる作家と売れない作家の格差が生まれているという。アール・ブリュットの売れっ子たちが基金でも立ち上げられるようになればいいのかもしれないのだが、もはやそのような制度の中のアーティストはアール・ブリュットの定義から外れてしまうという矛盾が生じるのである。これはなかなか悩ましい問題と言わなければならない。

2018年 12月14日に投稿した記事を加筆・再録いたしました。

ミシェル・テヴォ―『誤解としての芸術』

本書はアート・ブリュットの世界を踏まえて20世紀末から21世紀へ向けての芸術の変遷をあとづけ未来の芸術へと展望しようとする美学書と言ってよい。優れた著作である。

レヴィ=ストロースが定義した神話のシステムは変化、転覆、際限なき更新の論理に従って神話同士が影響関係を及ぼすことによって作動するものだった。野生の思考は個人的主体の意識の埒外で人間活動全体少しずつ調整してゆく。ソシュールのアナグラム研究から導きだされる発話のプロセスは言語活動に内在したものであって、ある種の決定不可能性を持ち作者と読者との意思疎通のない対話から生まれるという。そこにはある種の無意識的必然性があるのかもしれない。それに象徴的プロセスが全面的に展開するためには、おそらく無知は必要条件である。このような事柄を踏まえれば芸術家の才能を強調することは社会‐政治‐イデオロギー的文脈を闇に葬るためのアリバイ作りに過ぎないという。

テヴォ―はこう述べている。「芸術はその起源において、もっぱら神々に向けて神々を (非‐人間的形状で) 表象したものだった。(そうした像は土中深くに、あるいは秘密の墳墓に埋められた)。次いで、専制国家やテクノクラート国家の確立にともなって、芸術は人間に向けて神々を表象するようになる。さらに民主主義の到来にともなって、芸術は人間に向けて人間を表象する。さらにまた経済的ファシズム (いわゆる新自由主義) が出現すると、芸術は人間に向けて虚無 (抽象芸術) を造形する。そして、最後に、ヒューマニズムの自殺にともなって、芸術は虚無に向けた虚無となる。‥‥それは芸術理論家アーサー・ダントーが現代芸術の特徴の一つとして取り上げた方程式である。(杉村昌昭 訳 )」

しかし、このモダン・アートの主張を逆転することも出来るとテヴォ―は言う。参照体系としての引力、存在論的重力、形而上学的変化運動といったものを喪失したのは現実の方ではないのか。ウォーホルは、なんでもない写真、缶詰の缶、コーラの瓶をポストモダンのイコンに変えた。それは、小さな誤解から大きな誤解への移行と言えた。コードを乱すのではなくコードに取って代わったのである。拡張が、ある危機的量に達すると一つのプロセスが内破し、拡張そのものの中に融解し、逆のプロセスが発動するのは芸術においてであると言う。我々が生きているポスト・ヒストリカルな時代に、象徴秩序は崩壊し、全ては平らになり新たなグローバルな再形状化へと移行するのならカオスという移行段階を通ってしか袋小路から脱出することはできない。現代アートにおいて崩壊のエントロピーは可逆性の境目にまで達していて、その先にカタストロフがあるのかグローバルなオルタナティブがあるのか、それが問題だと彼は言う。ともあれ、老子の言うように「東に行き過ぎれば西になる」のである。

アーヌルフ・ライナー カタログ

かねこ・あーとギャラリー刊

ハンス・プリンツホルン『精神病者はなにを創造したのか』

ハンス・プリンツホルンは総数450人もの精神病患者の5000点にものぼる作品をもとに『精神病患者の造形』を執筆し、その著作は1922年に出版された。それが、前回ご紹介した『精神病者はなにを創造したのか』の原題である。「狂人の芸術」というテーマの著作が、それまで無いわけではなかった。チェザーレ・ロンブローゾ『天才と狂気』(1864)、フリッツ・モール『精神病患者の絵とその診断について』(1906)、ヴァルター・モルゲンターラー『芸術家としての精神病患者』(1921)などがあったが、いずれも邦訳はなさそうだ。本書は、精神病者の病状と作品との関係だけではなく、膨大な数の造形作品そのものを精神医学と美学の両面から捉えていることに画期的な意味を持っていた。

末永照和『評伝 ジャン・デュビュッフェ』

極めて詳細にデュビュッフェの生涯を追っている立派な著書である。

デュビュッフェが「アール・ブリュット」という言葉を使ったのはジュネーブの画家ルネ―・オーベルジョノワへの手紙の中でだった。「無名の芸術」より「生の芸術」という言葉を選んでいる。彼にとって職業画家の芸術は奥が深く明晰だとは思えなかった。自分は金時計の側面より天然のままの金塊の方が好きだ。そして、生のあたたかい、搾りたて水牛のミルク万歳と書いている。

フランス語の「ブリュット」は、まだ磨かれていない、あるいは加工や変形がされていない生のまま、自然のままという意味の形容詞である。彼は精神医学的用語に閉じ込めたくなかったし自分が目指す芸術の精神にもかなう深みのある言葉を使いたかったという。この言葉のヒントはアントナン・アルトーが評論『魔術と映画』で用いた「シネマ・ブリュット/生の映画」だと言われている。映画はなによりも隠された生の全体を暴き出し私たちに直接それに関わらせる。しかし、隠された生の見抜き方を知らなければならない。意識の奥底にある揺れ動く秘密を見抜くための方法にはオーヴァーラップよりはるかにうまい方法がある。あるがままに抽象的に捉えられた生の映画は、啓示に優れて好都合な、あのトランス状態の雰囲気をわずかに引き出すものだと書いている。

アルトーは映画が絵画や演劇との区別が曖昧になりつつあることに危機感を覚え、映画固有の表現を求めた。そのためには「愚かな秩序や慣習的明晰さは敵」であった。筆者の末永さんは、アルトーの「シネマ・ブリュット」は彼の激しい表現欲求と芸術的意志をこめた企てであり、デュビュッフェが見出した芸術という意識もなく観客を持つことなく本能的制作を行う作家たちとの違いは大きい。それでもデュビュッフェは畏敬するアルトーの「ブリュット」とう言葉に、隠された本念の生、意識の奥底に揺れ動く秘密に触れるものを見、その深い洞察を密かに共有したかったのかもしれないと書いている。

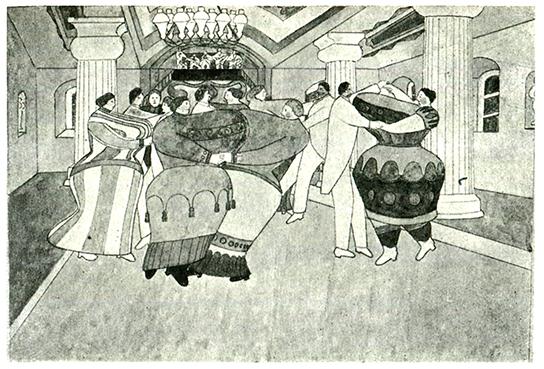

本書『アール・ブリュット』より

ギュスターヴ・S『ダンス』

オーギュスタン・ルサージュ 1912-13

オーギュスト・フォレスティエ『牛に跨った狼の耳を持つ人』

ボイスラフ・ヤキッチ『銘を刻印した大きなデッサン』

コメント