J.W.リンズラー『メタモルフォシス』

リック・ベイカー全作品

Ⅰ 1950-1989 Ⅱ 1990-2019 北川玲 他訳

凄い著作が出版された。まるで二冊本の百科事典のようだ。いやいや、これはリック・ベイカーのメタモルフォシス全仕事百科なのである。見て楽しむ図鑑のような著作である。こんな高価な本を貸し出してくれる県立図書館も豪気だ。メイクアップアーティストが彼の仕事だった。そんな名称もない時代に育んだ少年時代のフランケンシュタインの夢をそのままに実現した男である。趣味を仕事にできた。何て幸せなんだ。

著者のジョナサン・リンズラー (1962-2021) は映画史家、ノンフィクション作家でフランスに10年ほど暮らしたのちにルーカスフィルムの系列の出版社に編集長として勤めるようになる。『エイリアン』『スター・ウォーズ』など映画製作の舞台裏を描く著作で知られ、猿の惑星のメイキングやエイリアンのメイキングに関する著作も手がけている。一方、『インディ・ジョーンズ/シナイ山の謎』や『オール・アップ』といった小説も書いている人だ。

今回の夜稿百話は映画界で活躍したメイクアップアーティストであるリック・ベイカーの足跡をたどったリンズラーの著作『メタモルフォシス』をご紹介しながらメアリー・シェリーの『アランケンシュタイン』、ジル・ドゥルーズの『感覚の論理』、三木成夫の『胎児の世界』などを織り交ぜてご紹介したいと思っている。

リック・ベイカー (1950-)

今回の主人公リック・ベイカーは1950年ニューヨークで生まれたが1歳の頃にカルフォルニアに引っ越した。6歳から8歳頃、あるいはもっと後迄ホラー映画を金曜や土曜の夜によく見ていたという。そんな、ある日、映画『フランケンシュタイン』を見た。衝撃だったのだ。フランケンシュタイン博士になって何としてもモンスターを作りたかった。そのために医者になり、城を手に入れ、研究室を作り死体を掘り起こさなきゃと思ったという。

そう言えば、僕の子供の頃、広島の民放で往年の映画を午後4時頃から放映する番組があって、小学校から帰ってくるとその番組を見るのが楽しみだった。『キングコング』やソ連時代の映画『石の花』などはまだ記憶にある。その番組で僕も映画『フランケンシュタイン』を見た覚えがあった。雷で怪物に生命が宿る場面とか、首にボルトが刺さっている場面は良く覚えているが、何となく人間味がある怪物が良かった。ベイカーが魅了されたのは良く分かる。この映像が彼をモンスター制作者として映画界に引き込んだのである。10歳の頃からモンスター制作者になりたいと思ったのだ。当時はメイクアップアーティストという言葉すらなかった。

映画『フランケンシュタイン』

ボリス・カルロフとマリリン・ハリス 1931年

映画『フランケンシュタインの結婚』

ボリス・カルロフ主演

フランケンシュタインの誕生

メアリ―・シェリーの小説『フランケンシュタイン』は、1816年、ジュネーヴ郊外の別荘での怪奇譚競作に始まる。そこでは、ジョージ・バイロンと夫のパーシー・シェリーがダーウィンの祖父のエラズマが行った実験について話していた。イタリアの麺の一つであるバーミセリの切れ端が何か異常な方法によってひとりでに動き出したというもので、当時の世間で言われていた噂だった。そんなふうに生命が与えられるものではないだろうが、屍を蘇らせることはできるのではないか。ガルバーニ電流は、その証拠であり、生物の構成部分を繋ぎ合わせて、生命の熱を吹き込むことも出来るのではないかというのである。この底流にはゴーレム伝説や人造人間ホムンクルス説があった。

メアリ―・シェリー

『フランケンシュタイン 』

その夜、メアリーには、あざやかなイメージが次々と浮かんできた。青白い顔の不浄の業の研究者が己の創り上げた恐ろしい亡霊のような者の前にひざまずき、何か強力な機械が作動し、それが生命の兆候である半生命的な動きを見せる。放っておけば、もとの死せる物質に戻るだろうと期待したが、目覚めるとその恐ろしい怪物がベットの傍らに立ち黄色くうるんだ目でこちらを見つめている、そんなイメージだった。その思いは彼女に憑りつき追い払うことができない。そして、思ったのだ。読む人が今夜の私くらい震えあがるようなものを書こうと (1831年版 まえがき) 。奇怪なイメージが奇怪な小説を生んだのである。

ディック・スミスとの邂逅

リック・ベイカーの実家は規格住宅の一つで3部屋しかなく、中学生になった彼はバス・ルームと自分の寝室でマッドサイエスンティストとしての修行を始めることになる。彼は、サイエンスフェアに自分のライフマスクをとりハイド (ジキルとハイド) のメイキャプをして出品することにした。凹凸のある型から、はずしにくいアンダーカットといわれる部分に手こずった。その方法を自分で編みだし、5等に入賞した。部屋はラテックスや石膏屑が散乱し始めた。

高校生になり、ストップアニメーションのスタジオでバイトをするようになる。制作費が嵩むようになっていた。そこでは、ボディーの彫刻や小道具を作り、フォームラバーの使い方を学んだ。そうこうしている内にニューヨークの親戚の家に旅行することになるのだが、その都市には憧れのメークアップアーティストであるディック・スミスが住んでいたことを思い出して、作品の写真と一緒に手紙を出した。『エクソシスト』のリンダ・ブレアのメイキャップや『ゴッドファーザー』のマーロン・ブランドのメイクを担当した人だと言えば分かっていただけるだろう。スミスは、私に手紙をくれる人は多いが、これほど才能のあるリックのような人はめったにいないと語っている。

ディック スミス( 1922-) 右 と彼の学生 左

最初に会った日、スミスは彼に顔に付けるラバーキャストの作成の仕方、表面にテクスチャーを与えるスタンプ、皺の作り方の実演など、12時間ものレッスンをしてくれ、別の機会には、カスター将軍の最後の戦いを目撃した121歳の退役軍人にダスティン・ホフマンが変身していく様子を見せてくれたりもしたのである。(『小さな巨人』)

『エクソシスト』1973年版 ウィリアム・フリードキン監督 リンダ・ブレア主演

この映画は今、見ても凄い。1973年版の『エクソシスト』である。ウィリアム・ピーター・ブラッティの同名のベストセラー小説の映画化で、監督は『フレンチ・コネクション』や『恐怖の報酬』を手がけることになる気鋭の監督ウィリアム・フリードキンだった。メイクアップをディック・スミスが手掛けることになり、撮影が始まった。しかし、悪魔に憑かれるリーガン役のリンダ・ブレアがスタジオに入ってきたとき、如何にもマスクを着けているような印象を持たれ、監督からダメ出しされた。この時、ベイカーはスミスから手伝ってくれと切羽詰まった電話をもらった。もう時間はなかったのだ。彼にとって最大のチャンスが巡ってきたのである。

左 リーガン役のリンダ・ブレア

右 母親役のエレン・オースティン

スミスは監督と話し合い、顔を青白くして血のにじむ傷をつけることにした。これにグロテスクな義歯と舌を考案した。ベイカーはブレアのボディキャストを作り、首が360°回転できるダミーや新たな表情を造り出すためのアプライアンス (装置) を何ダースも制作したが、異様な呑み込みの早さだった。リンダは16歳で、その年頃の子がさらされるべきでないような状況によく耐えていて、メイクの間、ベイカーは彼女のためにオラウータンの絵を描いてあげたりしていた。スミスは彼と一緒に仕事をするのは、とても楽しかったと述べている。

最初の仕事 オクトマン

駆け出しの頃の苦労は、どの世界にもあるだろうが、時は2年前の1971年に遡る。当時、強力なコネでもない限りハリウッド・メイクアップ組合に入れなかったし、そこに属していない限り、低俗な内容の仕事で労働条件も悪く、撮影スケジュールも異様に短い仕事に我慢するしかなかった。そんな仕事が『吸盤男オクトマン』だった。案の定、脚本は粗悪なものでタコ男の蝕碗の足が妖精の靴のようでも、縫い合わせの部分がカメラから隠しづらい部分にあっても、手直しはできなかった。

オクトマン 本書より 部分

ロケ地はロサンゼルス近郊のブロンソン渓谷で、待ち合わせの時間に相棒と一緒にロケ地に行ったが待てど暮らせど誰も来ない。引き返して電話してみると明日に延期された、連絡するのを忘れてたという返事に愕然とした。モンスター制作者など映画の世界では最下層のスタッフに過ぎなかった。このモンスターを着るスタントマンにとっても並大抵の仕事ではない。この渓谷は夜は極寒で昼は灼熱の世界になる。その昼間に分厚いスーツを着て、眼はアイホールから12センチも離れていれば視界はきかない。両腕は触手として固定されていたから、自分が身に着けても閉所恐怖症っぽい気分になる。ベイカーの意見は、ことごとく監督から無視された。言わぬことではないが事故が起きた。それでも細切れの映像を無理やり継ぎはぎして映画は作り上げられた。ベイカーはスミスにこう書き送っている。「昨日は撮影二日目でした。製作連中には本当にイライラさせられます。いいかげんな仕事をして‥‥クレジットに僕の名が出るのが恥ずかしいです (北川玲 訳) 。」

成功への階段を駆け上がる

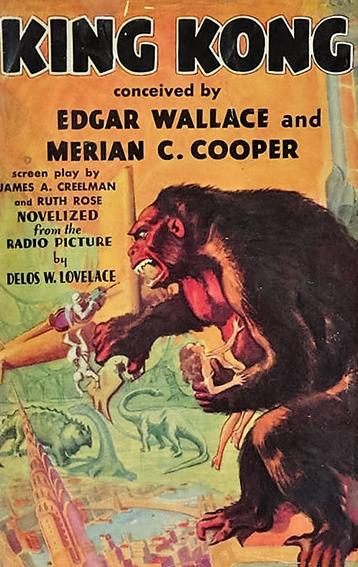

暇な時にはゴリラの頭部やスーツを作っていた。オリジナルの『キングコング』 (1933年版) へのリスペクトだった。B&Gのコマーシャルのためのオズの魔法使いに出てくる臆病な猫のメイクを、7-UPにはトマトから目と口が生えオリーブを食べるハンバーガーもどきを制作したりした。やがて顔や体からボロボロと虫が這い出てくる『スクワーム』のメイクや『キングコング』(1976年版) のスーツを作るころには新進気鋭のメイクアップアーティストして売り出していた。当然、組合からの妬みも受けた。

キングコング小説版

キングコングの話を受けたとき、ゴリラを愛するベイカーは監督やプロデューサーを自宅に呼び、いきなりゴリラスーツを着てリビングに乱入した。そのパフォーマンスは、ゴリラの動きと仕草そのもので「ついに彼らはこう言った。『君を何らかの形で使いたい。メイクアップアーティストと一緒にはたらくのはどうかね ? 』僕は言った。『僕はメイクアップアーティストです。』『彫刻担当と一緒に組むのはどうだ ? 』、『僕は彫刻も自分でやります。』(北川玲訳)」

それで、彼は自作したキングコングの23キロのスーツを着て演技することにもなる。五つの表情を持つ頭部があり、顔は何本のケーブルに繋がったレバーで操作された。セットの街並みを踏みつぶしていくことは快感に違いなかった。元々のオリジナルである『キングコング』ではエンパイヤ―ステイトビルに登るのだが、今回のリメイク版では貿易センタービルになっていた。その撮影の最中ヘリの模型が垂木にぶつかって落下しベイカーの肩に落ちた。あと、数センチずれていたら回転翼で頭を切っていたところだ。湖から出てくるシーンでは深さ6メートルのタンクに細い台が沈められ。その上を歩かなければならなかった。フォームラテックスが水を吸って数百キロもあるかと思えるほどの重さにスーツは感じられる。足を踏み外した時のためにスキューバダイバーが待機していたが、スーツの下からエアホースを入れることができるとは思えなかった‥‥

メタモルフォーゼと包まれる顔

僕は、それほど熱心な映画ファンでもないし、ホラーやモンスターものが特別好きというわけではない。本書に惹かれたのは、タイトルがメタモルフォシスであったからだ。メタモルフォーゼ、つまり「変容」は昆虫の変態や植物での異常成長に見られるもので、ゲーテの研究は良く知られている。下図左は薔薇の異常成長で花の中から枝と葉がとび出ており、右図では根・葉・愕・花びら・雄蕊・雌蕊という順序で葉の変容が示されている。いずれも『ゲーテ形態学論集 植物篇』に掲載されているものだ。

『ゲーテ形態学論集 植物篇』より

ゲーテは、形は運動するものと見ていた。植物は葉の形が変容しながら形態を繰り返していく。 ゲーテイストで解剖学者の三木成夫さんは、胎児は受胎後30日を過ぎると、あの一億年を費やした脊椎動物の進化の歴史を再現するという。32日目には鰓を持った古代魚類のような相貌になり、36日目には鰓孔は次第に耳たぶの形に近づき、両目は正面に向きかかり、手の指の兆しが現れる。魚類から両生類へと変貌している。38日目には獅子頭のような鼻翼、上顎の菟唇はなくなり下顎が発達し、手の5本の指がはっきりしてくる。爬虫類から哺乳類への顔貌に移行しているのだ。胎児の顔貌に漂うものは、まぎれもなく動物の面影であると三木さんは言う (『胎児の世界』)。

胎児の形態変化は生命進化の歴史をなぞっていく。人間も人知れずメタモルフォーゼしているのである。しかし、日常においてはどうであろうか。昨日の私と今日のわたしは同じ私でありながら幾分違う私になっている。細胞も経験も日々入れ替わり、物質的にも精神的にも少し異なっている私になっているのだ。反復は繰り返されるが異なるものに作り変えられていく。これがオートポイエーシスなのである。ジル・ドゥルーズ流に言えば、差異だけが反復されるのである。

肉体のメタモルフォーゼを解く鍵の一つは、フランシス・ベーコン (1909-1992) の絵画にあるといわれる。ベーコン論を書いたジル・ドゥルーズは、彼の絵画を「人間と動物の間の、ある識別不可能性・決定不可能性の帯域だ」と言った。その肉の形は死せる肉体のものではなく、あらゆる苦痛を保存し、自らあらゆる生きた肉体の色彩をまとっているというのである。進化の中でストラッグルされた形態の持つ遠い記憶が重ね合わされる。一方、オートポイエーシスの研究者である河本英夫さんは、同じくベーコンの絵画を引用しながら、それは包まれる感覚の異化であるという。彼の絵画では、顔の形態は歪みと起伏で覆われ、触覚的な感覚が喚起される。この気味悪さは体表に触わろうとして、その内臓に触れてしまった時のような想定外の感覚を味わってしまうのに例えられるかもしれない。

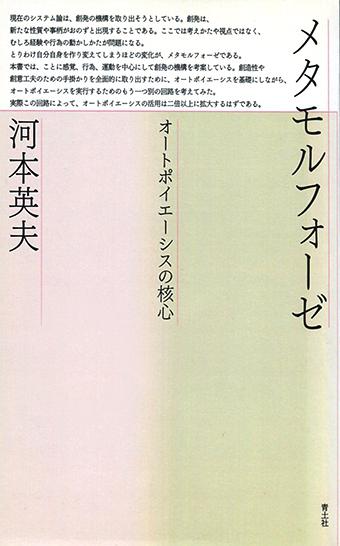

河本英夫『メタモルフォーゼ』

子宮に包まれ、皮膚に包まれ、家に覆われていれば、包まれるという安心感がある。その安心感をずらし、歪め、乱し、逸脱させようとするのがホラー感覚の戦慄であることは言をまたない。通常の標本化されたイメージは、この異化する力によって飛び回る蝙蝠のような自由が与えられる。メタモルフォシスされたベイカーのメイクアップやモンスタースーツは、繰り返し創造されながら異化されていった。その核は自由に舞う想像力の変容の喜びなのではないかと思うのである。想像力もまた差異だけが反復されたのである。

巨匠となったリック・ベイカー

スター・ウォーズ (1977年版) の特殊メイクもスチュアート・フリーボーンらと共同で担当し、マイケル・ジャクソンの1982年に発表された『スリラー』のショートフィル (ミュージックヴィデオ) のメイクアップを手がけた。マイケルからライフキャストを取り猫のクリーチャー (想像上の生き物) へと変身させるもので、ゾンビたちと踊る「アンデッドのダンス/不死のダンス」が登場する。爆発的な人気となった。マイケルの4Dフイルム『キャプテンEO』の撮影の際には、人形やクリーチャーをつくるのは君じゃなきゃダメだと指名されたという。

『ウルフマン』(2010年) 、『メン・イン・ブラック 3 』(2012年) 、『マレフィセント』(2014年) とフィナーレの花道を飾った。この頃にはC.G.画像のおかげで何千ものサンプルを作り、いろんな人間が口を出し、良さが薄まり、使いものにならなくなると漏らしている。ベイカーは疲弊し始めていた。

『ウルフマン』の出演者

左から リック・ベイカー (メイク/ジプシーの男)、エミリー・ブラント (グエン・コンリフ役)、ベニチオ・デル・トロ (ローレンス・タルボット役/狼男)

左 マレフィセントの衣装 ディスニーランドにて

右 『マレフィセント』 主演のアンジェリーナ・ジョリー

彼はC.G.も使い、イメージを歪めることによって、制作する形は溶けだすような柔軟さを帯びるようになっていった。オスカーやアカデミー賞などを何十も受賞し、多くのアシスタントを使い、その中から多くのメイクアップアーティストが育っていった。彼は映画界のフランケンシュタイン博士になったのである。『ターミネーター』や『エイリアン』のメイクをしたスタン・ウィンストンと共に不出生のメイクアップアーティストと言われた。64歳の時、引退を表明する。作りたいものをリストアップしている、スタジオを維持するためだけに仕事を取り続けたら、本当にしたいことができる時間がなくなるというのだ。彼の心は、10歳の時にフランケンシュタインに魅せられたままなのである。

両親に捧げられた大著

本書は「モンスターメーカーにとって最高の両親に捧げる」と記された。ベイカーはこう書いている。10歳の時、両親にモンスター制作者になりたいと言ったら一生懸命やれば何にだってなれると励ましてくれた。小さな規格住宅の自分の寝室が制作場所になったが、すぐにスペースが足りなくなると両親は主寝室を譲ってくれ、代わりに狭い自分の寝室だった部屋に移ってくれた。カーペットに粘土がこびりついても、キッチンの流しに石膏が詰まっても、オーブンでフォームラテックスを焼き、硫黄の匂いがしょっちゅう漂っていても、両親は我慢するだけでなく励ましてくれたという。どの親も自分の両親と同じという分けではないと知ったのは、もっと大きくなってからだと。

注意 マイケル・ジャクソンの方じゃなくてゾンビのメイクの方を見ること !

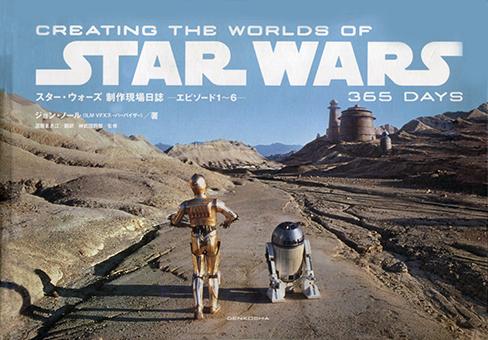

『スター・ウォーズ制作現場日誌 エピソード 1-6 』ジョン・ノール + J.W.リンズラー 著

アメリカのSFX (特撮) 及び VFX (撮影後の特殊効果) を制作している会社 ILM (インダストリアル・ライト&マジック社) におけるスーパーヴァイザーであるジョン・ノールとリンズラーとの共著となっているが、リンズナーは表紙に名前がなく、表立っては登場しない。ちょっと不思議だ。内容は文字通りスター・ウォーズの制作現場を特殊効果の専門家であるジョン・ノールが語っている。

1970年代から80年代にかけての『スター・ウォーズ』三部作ではオプティカルな合成技術は完成しておらず、ILMは宇宙船や宇宙空間の処理で手いっぱいだったが、1999年以降の新三部作ではC.G.の発達によって実際のセットを使うことは、かなり減少していったという。しかし、自然を観察する眼がなければ、いかにコンピュターと言えど自然な感じは出せないと、ILMのスーパーヴァイザーであるテニス・ミューレンは述べている。

J.W.リンズラーの著書には『メイキング・オブ・エイリアン』、『スター・ウォーズ ザ・ブループリント』などがあり、共著に『メイキング・オブ・インディ・ジョーンズ』、この『スター・ウォーズ制作現場日誌』などがあるが本書『メタモルフォシス』のように大型の豪華本が割に多い。

メアリー・シェリー『フランケンシュタイン』森下弓子 訳

『フランケンシュタイン』の成立について少し、補足しておこう。1816年、レマン湖のほとりのディオダティ荘に多情の詩人ジョージ・バイロン、小説家・医師のジョン・ポリドリ、バイロンの愛人クレア・クリアモント、小説家・詩人のパーシー・シェリー、その妻メアリー・シェリーたちが滞在していたが、長雨に閉じ込められた徒然に怪奇譚を書き比べることにした。バイロンは短編を書き後に詩集『マゼッパ』に収録し、ポリドリは『吸血鬼』を小説にして後に発表することになる。シェリーは結局断念したが、妻のメアリーは自分の見た夢をベースとして書き続け、長編小説『フランケンシュタイン、あるいは現代のプロメテウス』として結実することになる。当時18歳だった。

シェリーの父親ウィリアム・ゴドウィンは急進的革命思想家で、当時流行していたゴシック小説と呼ばれた恐怖小説のジャンルで名を馳せた『ケイレブ・ウィリアムズ』を書いた人だったし、母は『女性の権利の擁護』を書いた思想家だったがメアリーを出産後まもなく亡くなった。彼女はバイロン達と別荘に集う前に最初の子供である長女を既に失っていて、その死の幻影に悩まされた時期もあり、一説には生命の復活に対する願望がその小説を書かせたのではないかとも言われる。

メアリー・シェリー (1797-1851)

ディオダティ荘 ジョン・ミルトンの友人ジョヴァンニ・ディオダティの遠縁が所有していたスイスの別荘。

ウィリアム・ピーター・ブラッティ『エクソシスト』宇野利泰訳

映画化されて原作が読まれなくなるのはよくあることかもしれないけれど、この小説は名文だし、訳もとても良いと思う。モダンホラーの流れを変えたと言われる作品だ。確かに映画『エクソシスト』も強烈なインパクトをもっていたが、映画では原作のある部分がカットされ1時間半から2時間くらいの内に集約しなければならない。当然失われる部分がある。この本の解説で笹川吉晴さんは、多くのモダンホラーが、〈神〉に捨てられた現代人の絶望をえがいているのに対して、『エクソシスト』は悪の圧倒的力に抗してなお〈神〉とその信仰を求めようとする姿が描かれているという。とりわけモダンホラーの恐怖は暴力的・肉体的であり、それに対して受け身でしか対峙できない押し流される恐怖である。それに対して、この本では、自分たちの行動がなければこの状況を変えることができないとして能動的に関わりながらも手詰まりになっていく無力感が悪魔の恐怖として描かれるというのである。その悪による世界の破滅に対する抵抗を語り・伝えていくこと。その普遍的姿は何故か語られることが少ないと述べておられる。

自然学者としてのゲーテは19世紀のエミール・デュボア=レイモンから20世紀のカール・ヤスパースまで毀誉褒貶が絶えない。彼がただ単なる自然学者であれば問題は無かったと訳者の木村直司さんは言うのである。詩人や小説家としてだけでなく、自然学者としてもなお注目され続けるのは何故か ? それは、彼の研究成果が自然科学ではなく、自然哲学であったからだという。

ゲーテは、形態をある一つの原形から変容しながら発展していく「なりたち」を持っていると考えた。この原型は、植物では、葉の形であり、動物では、椎骨の形である。植物とは、葉のメタモルフォーゼが連続して連なった形態である。動物の胸部は、静止の極としての頭部と運動の極としての四肢の間にあって呼吸などをおこなう律動する座である。そこには肋骨の形態がリズミカルな繰り返しを見せる。ゲーテは、この胸部を中心とした背骨に本来の動物の骨格の原型を設定した。随分悪戦苦闘があったようである。人の脊椎骨が形態変化してゆく。頸椎骨の上部から胸椎、腰椎、そして最後は、頭蓋骨の底部にある蝶形骨となる。椎骨のメタモルフォ-ゼとして骨格の形態変化を考えたのである。

三木成夫『胎児の世界』人類の生命記憶

ここは、言葉の問題に関して興味深い部分なので少しご紹介しておく。哺乳動物の赤ん坊は、母親の乳房から乳を吸っているが、あたかも内臓感覚に支配された腸管の口から皮膚を通して母親の血液を濾しとっているかのようである。腸管の口とは人間が魚だった時代の鰓腸 (さいちょう) と呼ばれる部分で魚の口から鰓孔までの領域を言う。母子交流の原点をなす哺乳の世界には、このように地球誌的な時の流れが秘められている。動物や人間の音声を作るのはこの腸管の口の部分だった。マ行の「マ・ミ・ム・メ・モ」は唇音と呼ばれ、唇なしには発音できない。猫のミャー、羊のメェー、牛のモー、人間のンマンマであることは唇音の影響と考えられる。唇を持たない爬虫類では口蓋音のカ行「カ・キ・ク・ケ・コ」が出てくる。恐竜たちの発した音はカ行の音を考えねばならないという。

ドゥルーズは、「ベーコンの絵が構成するのは形態的一致ではなく、人間と動物の間の、ある識別不可能性・決定不可能性の帯域だ」という。要するに人間の動物性、あるいは種々の動物的特性と言えるような領域を指しているようだ。これは決してキメラのような形態の組み合わせではなく、人間=動物の共有する事実だというのである。「人間は彼自身の動物と絡み合っている」。この肉は死せる肉体のものではなく、あらゆる苦痛を保存し、自らあらゆる生きた肉体の色彩をまとってきた、測り知れない痙攣の苦痛と脆弱さだとドゥルーズは形容する。

コメント