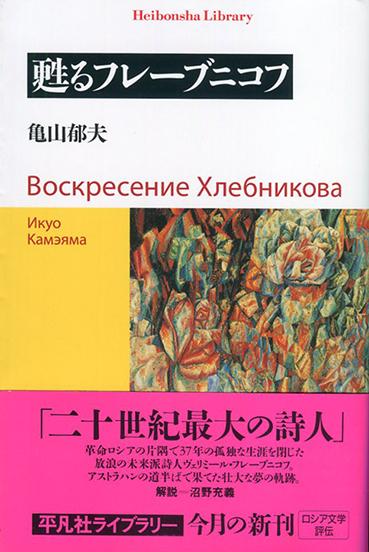

亀山郁夫『甦るフレーブニコフ』

1920年の終わりころ、ハリコフ (現ハルキウ) の中心部チェネヌイシェフスキー通りの路地裏にある茅屋に籠ったフレーブニコフは、『ラージン』や『ラドミール』といった詩作と時間の法則の研究に明け暮れていた。ちょうど、この頃教育人民委員、つまり教育大臣にあたるアナトリー・ルナチャルスキーがハリコフの「コミュニスト・クラブ」で10月革命の端緒の日々を語る催しがあり、フレーブニコフは知人の紹介で短いながらも話し合う機会を得た。そこには新生ソヴィエトの広範な読者層に「突入」しようという意気込みが窺えたと言う。このルナチャルスキーはフレーブニコフの没後、遺作と言っていいと思われる『ザンゲジ』が印刷されたものの廃棄処分になりそうになったのを救った人物である。

アナトリー・ルナチャルスキー (1875-1933)

革命家、ウクライナ生まれのロシア人

10月革命をフレーブニコフは古代の自然力の反乱、人間の原始的エネルギーの解放として捉える、いわゆるスキタイ主義という立場にあって、これに科学と理知に対する信頼に基づく未来志向の宇宙主義が結びついていた。アインシュタインの相対性理論やロバチェフスキーの四次元空間は彼の「時間の法則」とは不可分の関係にある。この革命を成就したプロレタリアートへの称賛とロバチェフスキーの非ユークリッド空間への思い入れが未来の壮大なユートピア像となり地球改造への数々のアイデアと繋がっていった。

『ラドミール』 社会主義下の生の変容

ソヴィエトの批評家から好意的に迎えられた詩『ラドミール』は、革命を謳歌する詩と言っても良いが圧制と暴力と偽善に満ちた旧き世界の秩序の破壊がまず述べられる。批評家の中にはマーケティング・アプローチだとする指摘もある一方、社会主義下の生の変容を詠ったものだというものもある。亀山さんは詩人自身の変革と革命の主題をぎりぎりまで接近させたものだとしている。ラド (Лaд) は調和であり、ミール (миp) は世界ないし平和を意味すると言う。世界に君臨するプロレタリアートは「創侶 (творяне) 」と呼ばれるが「貴族 (дворянe/ドヴォリャーネ)」の頭の子音 д (デ) を т (テ) に変えた造語である。

あれは д を т に変えて

創侶たちが練っていくのだ、

労働世界の旗竿を掲げた

調和世界の僧侶たちが。

あれはラージンの反乱が

ネフスキーの夜空まで飛んできて、

ロバチェフスキーの設計図も

空間も奪いとろうというのだ。

ロバチェフスキーの曲線よ、

労働者の頸のうえに

全世界のアーチを描き

街々を飾るがいい。

アムールはママ・エマに口づけし、

天はインドラと言葉を交わす彼方へ

ユーノーがチコノクアートルと

コレッジョを眺め、

ムリリョにうっとりする彼方へ

ウンクルンクールーとトールとは

片肘つきつつ

碁石を交えて仲睦まじく

そしてアスタルテーが

北斎にうっとりする彼方へ、彼方へ。

チョークでなくて愛で

未来の設計図を描け。

かくして運命は枕辺に降りたち

ライ麦の賢き穂を傾けることだろう。

(『ラドミール』亀山郁夫訳)

左 トールハンマーのペンダント 銀製 トール神を象っている スウェーデン

右 チコノクアートル/チコメクアトル アステカの豊穣神/トウモロコシの神

左 アントニオ・アッレグリ・ダ・コレッジオ『ユピテルとイオ』 15631-32頃

右 バルトロメ・エステバン・ムリリョ (1617-1682) 『マグダレーナ』 1649

豊穣の女神アスタルテのブローチ セビリア考古学博物館

古代近東の女神アスタルトが原型とされる。メソポタミアのイナンナ、イシュタル、ギリシアのアフロディテと同一視される。

火の国から楽園の国へ

1920年夏、1年半に及ぶハリコフ (現ハルキウ) 滞在を終えてフレーブニコフはアゾフ海に近いロストフ・ナ・ダヌー (ドヌ) を経由してアゼルバイジャンのバクーに向かった。身分証不携帯で途中拘留されたり、漁師たちの夜の焚火に惹かれて荷物の降ろすのを忘れて列車から降りたりと相変わらずだったが、特筆すべきはロストフの街で、そこの劇団によって彼の戯曲『死の過ち』が上演されたことだった。フレーブニコフにとっては最初の上演だったようだ。

火の国の語源を持つアゼルバイジャンは、その年ボルシェヴィキ政権が誕生したばかりでロシアのインフレや飢餓の窮乏を避けた芸術家たちが集まり、そこの通信会社にはアクメイズムの詩人ゴロデツキ―が、バクー大学にはかつて師と仰いだイヴァ―ノフがいた。10月の終わりにはカスピ艦隊政治教育学校図書部門の非常勤講師となるが、通信会社の職員で画家のドブロコフスキーがイランへ旅立つと「インドの幻影」がちらつきはじめ彼もまたイランへと旅立つことになる。

この年、カスピ海南西岸の要港アンゼリーで英国と国王及び大地主打倒を掲げて憲法と議会の獲得を目指すギーラン革命が勃発し、赤軍の庇護のもとにイランから独立するギーラン共和国が誕生する。しかし、テヘラン政府の掃討によって1年ほどで瓦解するが、この支援のためにヴォルガ・カスピ艦隊が1921年4月エンゼリーに派遣され、フレーブニコフは、その一員となるのである。それは、全人類に微笑みかけるかのような天候のもと、あたかも地球の代表者たちの旗が自分の後に従い翻るかのようであった。イラン滞在中、詩人は一切の職務を免除され部隊からも一時離脱して自由にイランの地を満喫した。少女との秘められた愛もあり、その風体・風貌から聖痴愚、ロシアの托鉢僧、あるいは「グリ・ムッラ/花神」として行く先々で、人が集まり来り、中には施与する人もいたと言う。

僕は白い翼を折り

血まみれの脳髄をかかえ

鷲たちの高みから

白雪のもとへ

赤い果樹園へと倒れ込み

*りんぼくの鞭でおのれを傷つける

そして海の洞窟の山の神々に

ぼくはこう叫んだのだ

助けてくれ ! 助けてくれ ! 同志よ‥‥

「ぼくらの仲間だ ! 」と樫の森の木立ちは歌いはじめる。

めざといお天道さまの何百という眼で。

眼で口づけをされ

ぼくは天に征服された

神々の白い眼が空を泳いでいく。

(『花神のラッパ』亀山郁夫 訳)

*りんぼく 材木などの重量物の仮置き用枕木

イランへの旅は復活と自己崇拝運動への予感に満ちていた。自然の中にたたずんでいるのはアニミスティックな存在ではなく詩人自身であり、神々に見守られる存在となっている。他方、ギーラン革命を支援する作品として『シャー・ナーメ』に収載されたカーヴェ伝説に取材したその名も『鍛冶屋のカーヴェ』がある。

カスピ海とテヘランの間にあるアルボルズ山脈

アジアで最も高い火山 ダマーヴァンド山 5610m

僕は信じる

かつておとぎ話であったものは事実と化すのだ。

けれど順番がめぐり来るとき

ぼくの肉体は埃と化しているだろう。

そしていくつもの旗を一束にして

ぼくは目覚めるのだ、地面に踏みしだかれ

群集が運びゆくとき、歓呼しつつ

ぼくは目覚めるのだ、地面に踏みしだかれ

埃にまみれた脳髄で恋い、こがれつつ

(『イランの歌』亀山郁夫 訳)

1921年7月フレーブニコフはバク―に帰還した。何故こんなに早く黄金の国イランから戻ったのかと問われると、彼はペルシアの何世紀にもわたる文化の古代性に圧倒されたからだと答える。インド行は中止したと言う。「生きる時間の短さを予感する詩人は、もはや、死後の生、死者の眼を通してしか予言者としての自負と喜びを託すことしかできない」のだと亀山さんは述べている。

ピチャゴルスクからモスクワへ

彼がバクーに帰った時、ヴォルガ中・下流域は過去に例のない干ばつに見舞われパボルジェやクリミアでは子供の 30% が飢饉による壊血病、チフス、くる病等で亡くなり、一部では人肉さえ食べられたと言う。

人は飢えて蝶を追い

まるまるひと袋も集めて、

今日、ママは蝶の

ボルシチを煮るだろう。

(『飢え』抜粋 1921 亀山郁夫 訳)

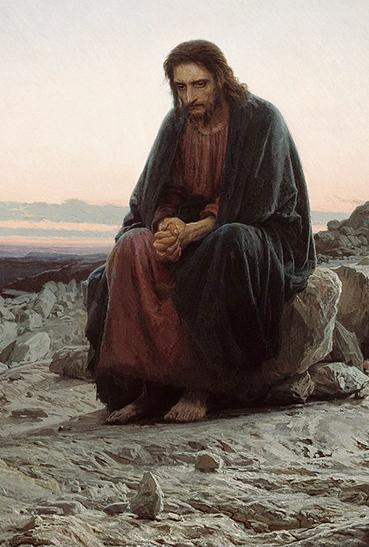

この年の10月フレーブニコフは北コーカサスのピャチゴルスクのロスタ通信の情報局にボロボロの兵隊服と靴下なしに穴だらけの古靴を履き下着一枚でクラムスコーイの描いたキリストのような姿で坐っていた。極度の心身衰弱と両足の異常なむくみがあったが、入院を断り夜警の仕事をもらい原稿の完成や清書を行った。

イワン・クラムスコイ(1837-1887)

『荒野のイエス・キリスト』1872 部分

その年の12月、冬のモスクワに帰還、ギレアの仲間たちと再会している。南部で裸にされルバシカ一枚だった。マヤコフスキーは、みんなで服を着せ靴を履かせた、長いひげを生やしていて立派な面構えだが、インテリっぽ過ぎるとブリーク宛の手紙に書いている。最初の数週間は気分的にも高揚していたが、革命後のモスクワでの生活は日に日に切迫していった。

この時期、かねてから「時間の法則」に関心を寄せる二歳年下のピョートル・ミトゥーリチ (1887-1956) がフレーブニコフに接近してくる。ロシア・アヴァンギャルドの画家で後に高等技芸工房 (ヴフテスマ) の教授となりフレーブニコフの妹ヴェラとも結婚する人物である。彼の描く絵画は有機的なフォルムと明るい色彩でニコ・ピロスマニを思わせると言われる。ミトゥーリチには、フレーブニコフと同様、鳥や昆虫、魚などの運動のメカニズムに対する興味があり、やがてタトリンを彷彿とさせるような羽ばたき飛行機の制作へと向かわせることになる。この飛行への夢は時間を行き来するフレーブニコフの共感を呼んだ。しかし、このミトゥーリチのフレーブニコフへの強い思いは過剰となって桂冠詩人となっていくマヤコフスキーへの警戒心と嫉妬を募らせていくことになる。

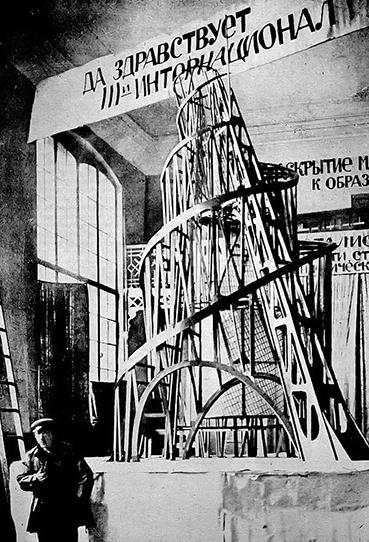

影のように静かな数の思想家

構成主義のウラジミール・タトリンが十月革命を記念する第三インターナショナル記念塔を思いたち、高さ4m97㎝のモデルが完成したのは1920年のことだった。エッフェル塔を意識したこの塔の実際に想定されていた高さは実に400mを超えるものだった。このモデルの制作にあたってフレーブニコフの時間論が一役かっている。人間の運命が、太陽、月、星と調和した時間の中で展開するという考えに基づくもので、塔は三つの部分に分れていて、一階部分は大会議場を想定したガラス張りの立方体で一年に一回転し、螺旋円錐の二階部分は一月に一回転、コミュニケーションセンターとしての最上階部分の円筒形は一日に一回転するように設計されていた。夜には野外スクリーンに照明によって、曇りの日には雲に投光機でニュースを映し出すことも考えていたようだが、これもフレーブニコフのアイデアだった(亀山郁夫『ロシア・アヴァンギャルド』)。バックミンスター・フラーばりの先進性だったのである。

左 第三インターナショナル記念塔 右 ウラジミール・タトリン (1885-1953)

その年、フレーブニコフはバク―の海軍の寄宿舎で新たな「時間の純粋の法則」を発見していた。人類の時計の鍵を見出したというのである。3n は 死、2n は 生、3n × 2n = 調和、m>n の時 3n ー 2n = 闘争となっている。3と2が基数になっているのである。3属性は子音の т (テ) に関連し、「浪費 тpata」「労働 труд」「摩擦 трение」「草 трава」などの単語に、2属性は「贈物 даp」「親切 дoбpo」「乙女 дева」「霊 дух」などの単語の子音 д (エル/ル) に関わっている。こうして世界は数と音がシンクロする記号空間となる。

地球の公転周期365日は 365=35+34+33+32+31+30+1 という見事な数式で表していて、「同じ屈曲を持った人々の誕生年を計測」するために365の倍数を用いている。

ソクラテス (前468生)

+3655 ⇒ ツォンカパ (1357生)

+365 ⇒〈ウクライナのソクラテス〉スコヴォロダ (1722生)

といった具合で、この365周期は火星から海王星までの公転周期の計算にも使われた。この数の神秘は転生と霊魂の不滅を掲げたピュタゴラスに由来しているのは間違いないが、彼の死に対する態度も変化し、「再び生まれ変わる日と時刻を知り、非在の波の中のただ一時の漂流のごとく死を眺めやる (『われらが礎』亀山郁夫 訳) 」という視点を得ることになる。

スコヴォロダの記念銘板 聖ニコラス教会 トカイ

マレーヴィッチは「時間の法則」の試みが占いなどとは縁のない真摯なものであり、フレーブニコフの死後も継続して研究されなければならないものだと考え、彼を「人類に生じた事件の天文学者」であり、「影のような静かな数の思想家」だと称揚した。亀山さんは、この言葉を「フレーブニコフが復活するための最も優れたオマージュになるだろう」と述べている。

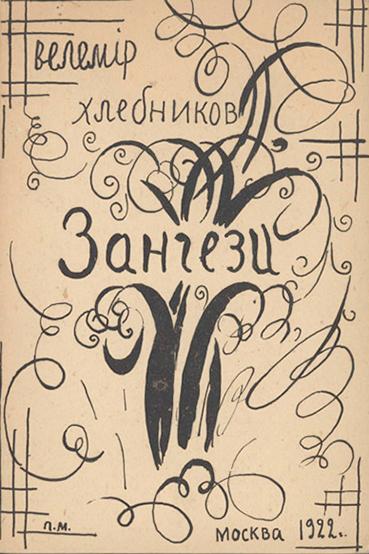

現実世界の音の楽譜『ザンゲジ』

1922年、モスクワでの出版が期待外れに終わった傷心のフレーブニコフは、ミトゥーリチに伴われてペテルブルクの南にあるノヴゴロド県の小村サンタロヴォに向かった。体もボロボロの状態だった。その3年前最初の作品集の出版計画があったが、フレーブニコフはハリコフへの出発を急ぎ、その原稿をマヤコフスキーに預けたが、彼は国立出版所での刊行を目論んで原稿を言語学者のロマン・ヤコブソンに委ねた。だが、ヤコブソンはその可能性が無かったため、モスクワ言語サークルの秘書G.ヴィノクールに預けたままチェコに渡り、プラハでフレーブニコフ論である『現代のロシア詩』(1921) を発表することになる。この時点で原稿は一時、完全に行方知れずになってしてしまう。反マヤコフスキーの立場に立つミトゥーリチは飛び交うデマに原稿はマヤコフスキーによって焼き棄てられ、他の友人たちに手渡した原稿は闇市で売買されているとまで告げるのである。

それを知らされた。フレーブニコフは残り少ない命の火が消えないうちに集大成としての作品に取り掛からざるを得ない状況となる。その作品が『ザンゲジ』なのである。死まで二か月、作品は過去の作品の記憶を頼りにカタログ形式にするしかなかった。主人公の姓はチャンガラ、名がザンゲジだった。この超小説は言葉で成り立つ第一次元の21の平面、あるいは石の建築物であり、彫像に例えるなら胴体は外套の白、衣服の青、目は黒に彩られている。

ミトゥーリチが描いた『ザンゲジ』の表紙 (左)

とフレーブニコフの肖像 (右) 本書より

話は混沌とした静寂の中、神々が言葉を交わし、透明な肉体が移動し民族の神々の寄り合いが始まる。通行人たちが森の阿呆であるザンゲジの話をしていると松の根元にあるアクツィウムの海戦からローマの崩壊までの歴史が数式で証明された紙切れに目をとめる。いよいよザンゲジの登場となる。平面六~十五までは言葉と数の戯れによる説教となっている。

こめかみに銃口を押し当てたまま

敗北したPは青ざめて最後の道を歩む。

P (エル) Pa (ラ) Po (ロ)

角 (ローク)よ ! 角 (ローク)よ !

ルーシの神よ、――

汝の神、ペルーンはいやましに膨れ、

障害物などものともせずに奪い、堀り、切り、刻む‥‥

‥‥

つまりそれはKが沈黙し、Kが退却し、地面に倒れ伏したしるしにほかならぬ。

つまりそれは Лが疫病 (モーラ) の海 (モーレ) に堤防 (モール) を築き、死 (スメルチ) に 大胆な浅瀬 (スメールイメーリ) を築くしるしなのだ。

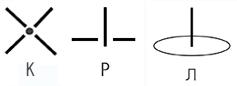

(『ザンゲジ』平面七 亀山郁夫 訳 )

K (ク/カ) は多くの運動する点の不動の点における出会い、そこからくる停止。それゆえKの究極の意味は平安であり、凝固。

P (ル/エル) は横断面を貫通する点。一次元の宇宙、点が綿々と散在する量子であり、無から無へ光子のように疾駆する。

Л (エル) は落下の停止。直線運動を横断する平面運動への点運動の移行。

言葉は意味と意味するものの関係であることを希薄化させ、音の戯れ、色彩を煌めかせる運動の部分、空間の塊となる。そこには言語が自然を切り分ける際に生じる音の摩擦のようなものがあった。

平面十八では1917年のロシア革命に至る歴史の因果律を「時間の基本法則」によって明らかにしていく。平面二十では、中世的な仮面劇となり、最終平面でザンゲジの死はへたな冗談だったと明かされる。

批評家のニコライ・プーニン (1888-1953) は『ザンゲジ』は主題構成の試みではなく、組織的な言語増殖の実験でもなく、運命の周期率の合理的な体系でもない。それは現代有数の神秘劇であり、フレーブニコフは死、戦争、革命、西欧科学の崩壊、言語を素地とする巨大なタぺストリーの職匠であると述べている(亀山郁夫『ロシア・アヴァンギャルド』)。

フレーブニコフの死

サンタロヴォに滞在して2週目に入ると両足が麻痺し立てないほどに悪化し始め、20キロほど離れた病院に緊急入院することになったが、田舎の病院では満足な治療をうけることが出来なかった。ミトゥーリチの献身的な看護とは裏腹にフレーブニコフはモスクワに帰れない苛立ちを隠さず幻覚も現れ始める。無理を押して藁を敷き詰めた荷車でサンタロヴォまで帰るが、腫れは胸や首にまで及び首を動かすことも出来なかった。体に出来た手の平大の壊疽には蛆がわくまでになっていた。カフカの『田舎医者』のシーンを思わせるような状況だった。そして、1923年6月静かに息を引き取ったのである。

‥‥

みやま桜と葉の揃いに身をつつみ、

風が帯を吹きさらう

空の青さの野原をまといつつ、

眼は震えていた――黒い滴は。

緑の水音とみずしぶき――

そして青い燦めきへと全世界はかき消えた。

(『青い鎖』亀山郁夫 訳)

フレーブニコフの作品の邦訳は少ない。手に取れたものだけをご紹介する。

集英社ギャラリー

「世界の文学」15 ロシアⅢ

ゴーリキ―『イタリア物語』

ザミャーチン『われら』

ブルガーコフ『巨匠とマルガリータ』

‥‥

ブローク『美しの淑女』(抄)

フレーブニコフ『鶴/ひもじい』

‥‥

他

『鶴』から抜粋を掲載しておきます。

揺れ出す金色の尖塔

手首に似た鉄の鉤

凝りに凝った鉄 (くろがね) 造りの豪邸

煙突たちは空を飛ぶ

鉄 (くろがね) と銅 (あらがね) の骨組みが町の上に厳めしく立ち上がる

広場の片隅の尖塔は午砲(どん)を打つ大砲もろとも鳥の胸骨をかたちづくる

鉄の鉤は骨組みを登ってゆく

軽い管状の骨、怪物の脚の骨となり

かくて無数の煙突が鳥の頸を組み立てる

半ば巨人、半ば鶴

こいつはヒトみな厳しく支配し

繊維の嵐のように翼を拡げる。

踊る鶴の途轍もないステップを見て

笑い死にせぬ者がいるだろうか !

籤で子供を選び出し、その子供らを

金色の果物のように網の底に投げ込んで

高みの鶴へと差し上げる。

鶴は翼をゆるやかに打ち振り、時折

ちっぽけなヒトを退屈まぎれに摘む。

笑いをこめ、勝ち誇って

「踏みつぶすぞ」と啼く。

血管の弓形を引きしぼって

ヒトはみな鶴に祈る。

おお、天を蹴上げるあの陽気な足 !

だが或る日、鶴は地を離れ彼方へ飛び去る。

以後その姿を見た者はない。

(小笠原豊樹 訳)

『ひもじい』は1921年、内戦下のロシア、パボルジェやクリミアでの大干ばつによる飢饉によって餓死者が続出した様子を詠っている。最後のあたりをご紹介する。

‥‥

犬が食われたのなら

赤狐もきっと食われる !

村では犬の声がしない‥‥

そこで狐は毛づくろいを始める、

赤い帆のように尻尾を立てて。

栗鼠は愚痴をこぼす

「私の胡桃や団栗はどこ

ヒトが食べちゃった !」

静かな透き通ったたそがれの中で

幽かな葉擦れ、

松と山鳴 (やまならし) のくちづけ。どちらも

あすは伐られてヒトの朝めしになるだろう。

(小笠原豊樹 訳)

世界文学の小宇宙 2 囚われて

下は中扉

パヴェウ・ヒュレ『初恋』

王蒙『木箱にしまわれたムラサキシルクの服』

ミルトン・ハトゥーン『大自然の中の東洋人』

ウィリアム・フォークナー『ドライ・セプテンバー』

‥‥

フレーブニコフ『虜囚』

‥‥

他

本書はカスピ海の孤島に住に住む漁師のイストマがチョウザメの売買にアストラハンを訪れるがカルムイク人の人さらいに捕まり、キプチャクハン国を通過してインドに着く。ブロンズの仏陀、地下洞窟のような神殿、石の象たち、神殿の傍らの悪魔憑きたち。彼はインドで5年を過ごし、ジャワを訪ねた。そして、望郷の念強く、故郷の島に帰った彼が見たものはかつて漕いだことのあるオールのみであった。

これは、フレーブニコフがバクーに旅立つ前におこなったインド旅行の予行演習といわれる作品である。

フランスの詩人・作家であるポール・ヴァレリーは、「文学とは、他者の魂を手玉に取る芸術(技術)である。」と書いていた(『文学の技術について』)。どんどん手玉に取ってほしいと思うのだが。また、あの有名な『詩学/カイエ』の中で「詩人とはもはや髪を振り乱す錯乱家でも、ひとつの詩編を熱に浮かされた一夜ですっかり書きあげてしまう人でもない。それは、鋭敏になった夢想家に仕える冷徹な学者であり、ほとんど代数学者といってよい。」とも書いている。彼はマラルメと同じようにライプニッツの結合術に強く惹かれていた。そこには、論理計算や力学のような作業に必要とされるような感覚が要求される。その一方で「一篇の詩、ひとつの尋常ならざる観念とは、語の流れの中の奇妙な偶発事である」とも書いている。論理と飛躍の恐るべき結合、詩とはそのようなものなのかもしれない。

同じヴァレリーの『詩学/カイエ』には、またこうある。「芸術―芸術の操作は、ひとつの無限を閉じ込めようとすることにある。現勢としての有限のうちにある、潜勢としての無限。」そして、「書く技術とは、《観念》を千ものやり方で捉え直し、語の好ましい形象に出会うまでそれを考え直すことを可能にするような、精神の組織化を含んでいる。」という。目の前の現実を裏返して一つの無限として押し込める。それには、その作図に応じることのできる精神の幾何学が組織化されなければならないと。

スチェパン・ラージン (1630-1671)

ステンカ・ラージンとペルシアの女王

作者未詳

スチェパン・ラージンは17世紀にロシアで君主や貴族に対する反乱を企てたコサックの首領。ステンカ・ラージンの愛称でも知られている。

ヴォルガ沿岸を水軍で占領し、カスピ海沿岸のサファビー朝ペルシア領にも侵攻した。アストラハンでコサック共和国を樹立する。その旗印のもとモスクワに攻め上ったが、1671年に捕らえられ処刑されている。ロシア民謡「ステンカ・ラージン」でも知られ、「強烈な首領にペルシアの姫の体は抱かれていた」という一節がある。

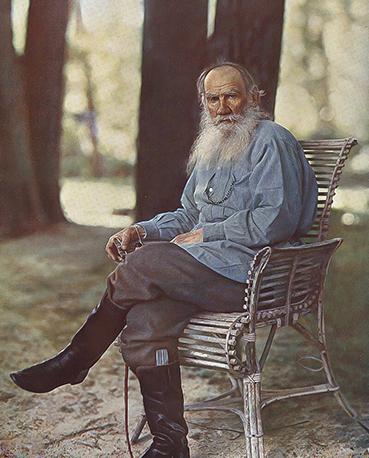

ルバシカを着たレフ・トルストイ

ルバシカはブラウス、あるいはスモック風の頭から被るプルオーバータイプのシャツ・上着のこと。

ウラジミール・タトリン (1885-1953) レタトリン/人力鳥飛行機 1930-32

ニコ・ピロスマニ (1862-1918)

『女優マルガリータ』 1909

グルジア (現ジョージア) 東部のミルザ―二に生まれた画家。8歳頃両親を亡くし、住み込みで働きながら読み書きを学び劇作を書くほどになる。グルジア鉄道で働いたり、商売を始めたりしたが、独学で絵を学び、画家を志した。放浪の画家として貧しく厳しい生活を送るようになる。ロシア未来派の詩人たちに評価されたのは既に晩年になってからだった。作風はプリミティブ派とかナイーブ派に分類されることも多いが民族芸術との関係抜きにその芸術を語ることはできない。フランスの女優マルガリータに恋した彼が彼女の滞在先の家の前の道路をバラで埋め尽くしたと言うエピソードが曲になりロシアでヒットすることになる。日本でも『百万本のバラ』で知られている。

フルィホーリイ・スコヴォロダ (1722-1794)

ウクライナ・コサックの家庭に生まれた。キエフアカデミーで学びロシアで合唱や指揮を行ったが、後にハルキウで詩論と倫理学を教える。教授法を巡って批判され、その後25年間を放浪の旅をしながら著作と翻訳を手掛けた。スコヴォロダは、ソクラテスの自覚論に基づいて、人間は自らの不可視の天性である本質を知れば、幸せになれると考えていたという。

コメント