宇宙の水を湛えるカスピ海、砂漠と水の迷宮カルムイク、ツォンカパを尊崇する土地、西洋と東洋が交差する隊商の都アストラハン。キリストとマホメットと仏陀の三角形の土地、ロシアとツラン (中央アジア) とイランの結び目。このトポスを窓としてフレーブニコフは地球政府を夢み、回帰的終末のカルパ (劫) と神の時間を測る人類の時計師、ピュタゴラスとライプニッツを猟歩する数神となる。

眼のヴォルガ、

無数の瞳が彼を見つめる。無数の眼と瞳が。

そして、ラージンは

足を洗い、

頭を起こし、久しくラーをみつめていた

(『ラー、おのれの瞳に見入る‥‥』亀山郁夫 訳)

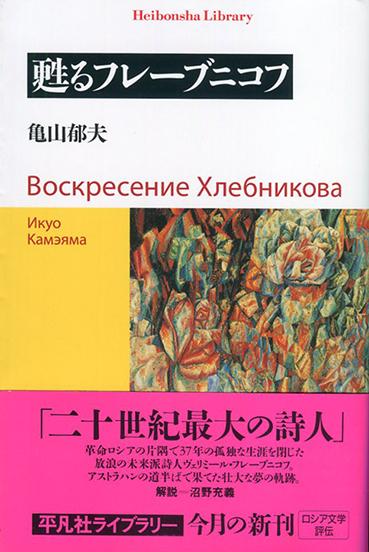

今回の夜稿百話は、東洋回帰を志向して日本語や日本の詩歌さえ学んだ詩人。強内向的で突拍子もないことをしでかすロシア・アヴァンギャルドのパルシファル、「曰く言い難い天賦の才」とパステルナークが讃え、「鉄橋と『イーゴリ軍記』のどちらが近いか見極められぬ‥アインシュタイン」とマンデリシュタームが揶揄した詩人ヴェルミール・フレーブニコフ(1885-1922)を扱った亀山郁夫さんの『甦るフレーブニコフ』ご紹介します。

亀山郁夫『甦るフレーブニコフ』

著者 亀山郁夫

亀山郁夫さんは、ドストエフスキーの翻訳者・研究者として知られ、数々の賞を受賞されている人だが、ロシア・アヴァンギャルドやショスタコ―ヴッチなどの音楽家の著作もあり、代表的なロシア文学者の一人であられる。

1949年宇都宮市のお生まれ、東京外国語大学ロシア語学科・同大学大学院、東京大学人文科学研究科博士課程で学ばれた。ソ連科学アカデミー、ロシア科学アカデミーでの在外研究もおこなっておられる。天理大学、同志社大学、東京外国語大学で教鞭を執られ、東京外国語大学学長の後、名古屋大学の学長を務められている。日本ドストエフスキー協会を設立されたことでも知られる人だ。本書は世界初のフレーブニコフの評伝として画期的な著作である。

フレーブニコフの生い立ちと青春

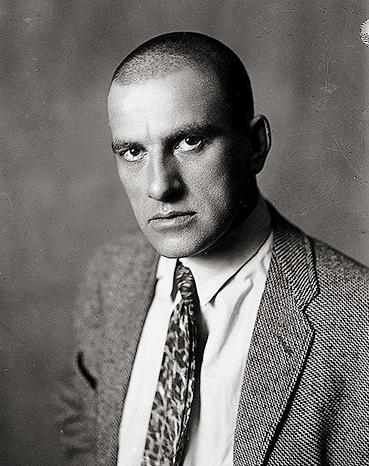

ヴェルミール・フレーブニコフ(1885-1922)

ヴィクトル・ウラジーミロヴィチ・フレーブニコフはアストラハンの北西のステップ地帯にあるカルムイク共和国のマル・デルベトゥイという小さな集落で生まれた。ヴェルミールは後のペンネームである。父親は、その地に住むモンゴル系民族 (オイラト) であるカルムイク人の保護にあたる自然学者で、ヴォルガ自然保護区の開設にも尽力し「森の総主教」として人々に慕われたという。詩人でもあった。母親は歴史学を学び、一時期革命運動にも関わったインテリ女性でザポロジ・コサックの血を引き、ロマの血も混じっていたと言われる。二度の引っ越しの後、1898年にタタール人ゆかりのカザンへと一家は移った。エカテリーナ二世が「二十の異民族が住む」町と述べた混血の都市であった。

カルムイク共和国 アストラハン

カルムイク草原

カルムイク ヴォルガ川

カルムイクやカザンといったいずれも自然の懐に抱かれた土地で野生児となって自然と睦みあった少年には厭人癖と物欲の欠如という性格がもたらされ、友人たちは彼を物思いにふける不満げな鳥に見立てた。

ヨーロッパ最東の大学であり、非ユークリッド幾何学を創始したロバチェフスキーが1846年まで学長をつとめていたことでも知られるカザン大学、その数学科に1903年入学、この時、帝政打倒と農民共同体を基盤とする社会主義運動を掲げるナロードニキの渦中にあった。二ヶ月後には拷問の末に死んだ学生のための抗議デモに参加して35名の学友とともに逮捕、一ヶ月の拘留生活を送っている。その後の2月に依願退学し、7月には自然科学科に入学し直した。この頃、ゴーリキーに宛てて作品を送っていて、激励の手紙をもらっているという。特筆すべきは、この大学にソシュールと並んで構造主義言語学創始したことで知られるヤン・ボードゥアン・ド・クルトネ (1845-1929) が教鞭を執っていたことである。

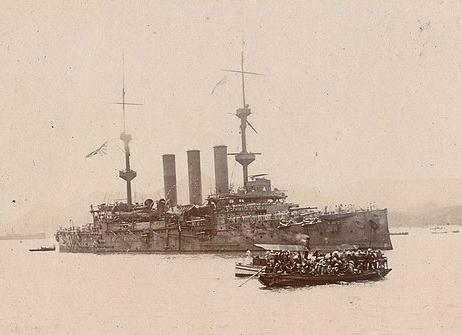

ロシア海軍によって損傷を受けた日本の旗艦磐手

フレーブニコフにとってもロシア人にとってもショッキングな出来事が1905年に起こる。ロシア軍の運命を決した対馬沖海戦におけるバルチック艦隊の敗北である。この「対馬」の衝撃はロシア全体にスラブ民族の滅亡という暗澹たる予感を呼び起こしたと言われる。

アジア民族の創造

星の単一性へのぼくらの道は、アジアの単一性を通して、大陸の自由を通して地球の自由へといたる道だ。ぼくらはこの道を死の遂行者として行くのではなく、労働者の上着をつけた若いヴィシュヌ神として行く(亀山郁夫 訳)。

スラブの雷神ペルーン

フレーブニコフは衝撃の「対馬」を流謫の神ペルーンの復讐とした。ロシア民族がキリスト教を受け入れ西欧近代を志向した結果の破綻と考えたのは、イヴァーノフ、ブロークら後期象徴主義の詩人たちと同様であったと亀山さんは述べる。異教回帰が始まるのである。この流れは文学だけに留まらず、1913年に初演されたストラヴィンスキーの『春の祭典』が、その革新的音楽とともにパリの聴衆に大きな衝撃を与えたことはよく知られている。その台本を後に内奥アジアを探検するニコライ・レーリッヒ (リョーリフ) が作曲者と共に担当していたし、同時期にストラヴィンスキーは山部赤人、源当純 (みなもとのまさずみ) 、紀貫之という三人の歌人の春の歌に『日本の三つの抒情詩』と題された作品を作曲し、アジア回帰を闡明にしている。

蓮の花はフレーブニコフにとって「インド・ロシア同盟」、「ロシアとインドと日本の三国同盟の印」であり、ロシアとアジアとの連帯と共同性の夢を託する存在だった (1915年書簡) 。ここに、エドワード・W・サイードのいう『オリエンタリズム』をみることも出来る。彼は、その中でこう述べる。シュレーゲルとノヴァーリスは、彼らの同国人に対し、またヨーロッパ一般に対して、インドを詳細に研究することを奨励した。何故なら、彼らの信ずるところでは、西洋文化における物質主義と機械論 (及び共和主義) を打破しうるものは、インド文化とその宗教であるからだった。この流れはロシアでは三四半世紀遅れていたことになる。

1908年、クリミアでロシア象徴主義の大御所ヴャチェスラフ・イヴァーノフと会い、彼の言う「全スラブ言語」をフレーブニコフは思い出した。ロシア最高のギリシア学者でありニーチェ研究の泰斗と言われた詩人だった。「詩の言語は民衆語の地下の根から生育し現代語の深層から芽ぶかねばならない」とイヴァーノフは述べている (『金羊毛』「楽しい仕事、知の楽しみについて」) 。これに反応するかのようにフレーブニコフは標準語とはかけ離れたスラブ諸語を核とした造語や方言を多用した14の実験的な詩を書いたが、その一つがこの作品である。

ありし日の陽炎のように、

かろやかな時鳥の群が

飛びかい、さざめき立つ。

影たちははげしい乱れに。

かろやかな時鳥の群よ !

その若やぐ姿は心迷わせ、

楽音のごとくに心酔わせ、

波のごとく心しみること !

(「連雀がすみ‥‥」1908 亀山郁夫 訳)

お気に入りの造語である「時間/время」と鳥の「ウソ/снегирь」の語尾とを合成した「時鳥/времяирь」、シベリア方言の「陽炎」、アルハンゲリスク (ロシア北西の白海に面する地方) 方言の「心迷い」が使われている。そこにはスラブ諸語がざわめき立つ多声的な空間が立ち上がると亀山さんは言う。同時期、『処女神』、『アスパールフ』などの物語詩、劇詩を書いているが、いずれも韻律的な手法の破壊的な快感に酔いしれていたと言う。

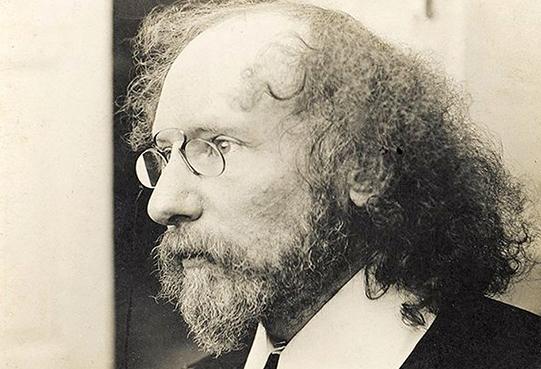

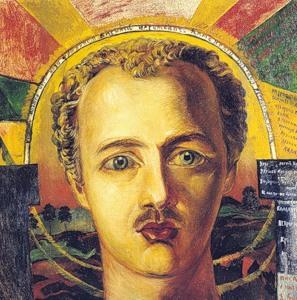

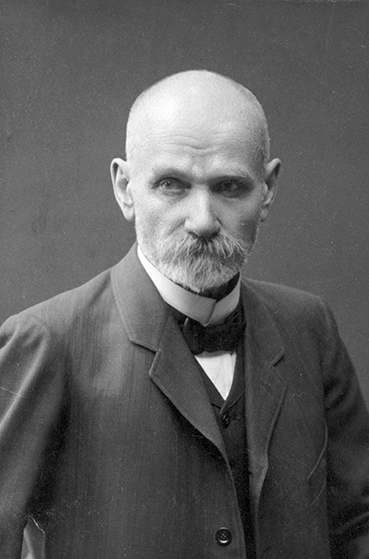

ヴャチェスラフ・イヴァーノフ(1866-1949)

クリミアを後にしたフレーブニコフは、同年ペテルブルク大学に籍を置くと共にイヴァーノフにヴェルミールのペンネームを貰い、彼のアパートでの「塔」の集いにおいて様々な象徴派の詩人たちと交わった。マンデリシュタームがアフマートヴァに出会ったのもこの集いだった。しかし、野生の彼にとって都会は暗く、「編んだ籠に挟まった柳の生きた枝」のように思えるのだった。この頃、動物園でラクダの大人しい表情に仏典を読み、虎の顔にマホメットの戒律を見出した。幼少の種である信仰の一つの石が人類を仏教とイスラム教という二つの流れに分かち動物界の不断の軸である虎と砂漠の舟を生みだしたのだという奇妙な跳躍を発想する。

1911年授業料未納につきペテルブルク大学を除籍、アストラハンを含む放浪の旅に出た。放浪癖はこの後も続く。フレーブニコフの青春はヨーロッパ的な価値観への懐疑と東洋回帰、スラブの滅亡の予感に彩られ、スラブ古語や方言といった民衆文化と共に原始志向へと傾斜していった。

ロシア・アヴァンギャルドの黎明

20世紀初頭のロシアには、フォーヴィズムやキュビズム、それにシェーンベルクやヴェーベルンの音楽といった西欧モダニズムが流入した。欄外の『ロシア・アヴァンギャルド』でも紹介しておいたが、この語は当時の作家やジャーナリストたちは一度も使ったことのない言葉であって後付けと言ってよいものだった。

フレーブニコフより一年早くウラルの鉱山技師の家に生まれ印象派風の絵を描き、新聞『春』の編集主幹だったワシリー・カメンスキー (1884-1961)、ウクライナのヘルソンに生まれで、やはり印象派風の絵を描き新聞『郷土』に書評や寄稿を続けた同年代のアレクセイ・クルチョーヌイフ (1886-1968)、そして、フレーブニコフやクルチョーヌイフらより少し若いが彼らと同じく画家を志し、学生運動に加わって逮捕される経験を持っていたグルジアのクタイシ近郊に生まれたウラジミール・マヤコフスキー (1893-1930)、彼らを核とするペテルブルクのグループはギレア派と呼ばれ、後により広がりを見せて未来派を名乗る。

その後、続々と新たなグループが誕生し百花繚乱を呈した。詩人イーゴリ・セヴェリャーニンが立ち上げ新たな哲学を標榜する「自我未来派」、ボリス・パステルナークらが参加した「遠心分離機」、マレーヴィチやアレクサンドラ・エクステルらが参加したキュビズムとイタリア未来派を総合した「立体未来派」などである。そして、グミーリョフ、マンデリシュターム、アフマートヴァらによって象徴主義の曖昧な表現に反発し明確で具体的な表現を主張するアクメイズムが立ち上げられる。

(1886-1968)

(1893-1930)

1910年四月、文集『裁判官の生贄』第一号が発刊されロシア未来派は船出した。フレーブニコフ、カメンスキー、ブリューク兄弟、グローらが寄稿したが、周囲の憎しみと嘲笑のおかげで自分たちが新たな種族であると確認できたと言う。イタリアの未来派が過去への決別と近代機械文明の称揚を旗印としたのに対して、同じく過去への決別を挙げても異教や民衆文化への関心に裏打ちされた原始志向を持つ点で、ロシア未来派は、その背景を異にしていたし、そもそも戦争賛美はなかった。その二年後、フレーブニコフ、カメンスキー、クルチョーヌイフ、マヤコフスキーを中心とするギレア派は『社会の趣味への平手打ち』を刊行し、既存の言語への嫌悪と自由な造語による語彙の増大をそのマニフェストに謳った。

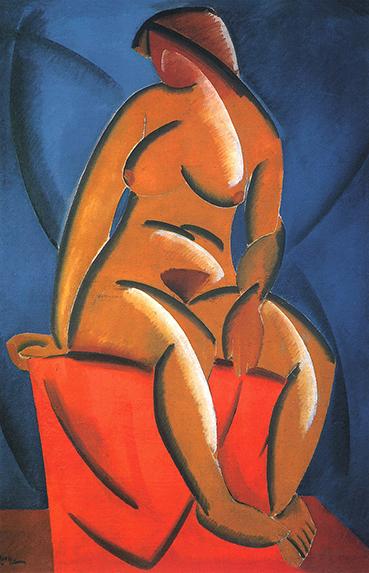

これら未来派の詩人たちと照応するアヴァンギャルドの画家たちがいた。彼らは多様な展開を見せることになるが、簡単に列挙しておく。

「ロバの尾尻」グループ、後に立体未来派に参加

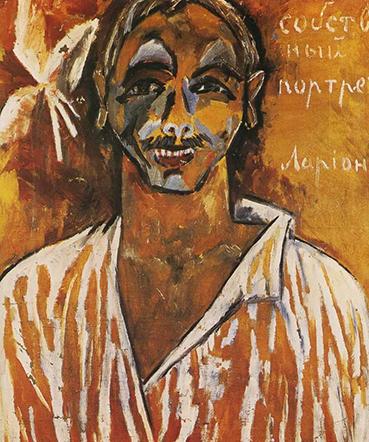

・ミハイル・ラリオーノフ (1881-1964)

・その妻ナタリア・ゴンチャローワ (1881-1962)

・カジミール・マレーヴィチ (1879-1935)

その他に

・ダヴィド・ブルリューク (1882-1967/未来派・青騎士に参加)

・パーヴェル・フィローノフ (1883-1941/分析主義を主張)

・ウラジミール・タトリン (1885-1953/バウハウス的な構成主義を掲げる)

20世紀初頭のロシア・アヴァンギャルド華やかな時期、これら詩人と画家たちの蜜月が続いていたのである。

1913

絵画化する言葉

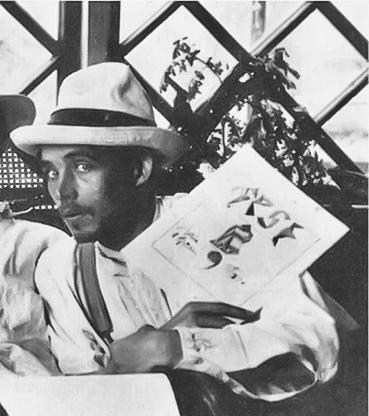

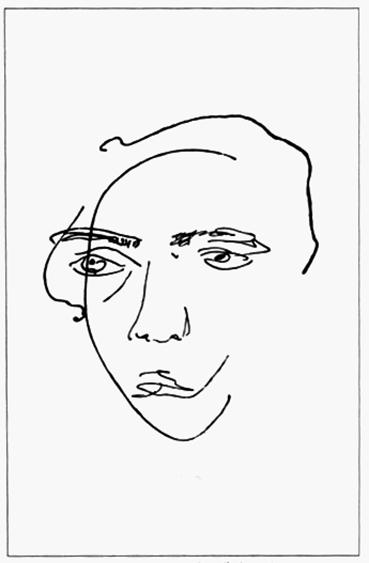

フレーブニコフ『自画像』1909 本書より

1912年の初め、フレーブニコフは象徴派に対抗するマニフェスト『ぼくらは言葉の処女が望みだ‥‥』に次のような有名な1文を掲載した。「僕らは言葉が絵画の後から大胆に歩み出すことを願っているのだ。」それはノヴァーリスのように音楽を理想とした象徴派に対してキュビズムを中心とした新たな絵画の方法論と詩の方法論を擦り合わせようとする宣言でもあった。ギレア派の面々は、いずれも画家としての技量を持っていて、絵画の平面構成の方法論をもとに質感=触覚性を破裂音や摩擦音といった「音の手触り」というべきものに見立てた。

マヤコフスキーは、色彩、線、平面は絵画における概念であり、言葉の特徴、その音韻的側面、神話、シンボルは詩における概念である (『最近のロシア詩について』) 」といった具合で、詩と絵画のアナロジーを強調している。D.ブリュークは『ロシア音韻学の絵画的要素』の中で、子音は色彩を担い、母音は時間・空間・平面を代替とする観念と考えられたと述べている。 ランボーの詩『母音』ほど闡明ではなかったにしても、フレーブニコフでは子音と色彩の関係化を試み、『ボベオビと唇は歌われ 1908-1909』を書いた。子音と色彩とがメシアンやカンディンスキーのように共感覚に裏打ちされたものかどうかは分からない。

ボベオビと唇は歌われ

ヴェエオミと視線は歌われ

ピエエオと眉は歌われ

リエエエイと貌は歌われ

(亀山郁夫 訳)

ボベオビの б (べ) は明るい赤なので唇、ヴェエオミの B (ヴェ) は青で視線、ピエエオ/пиээo の пи (ピ) の中の п (ぺ) は黒で眉という具合になっている。

プリミティブな原言語にまで遡ろうとするフレーブニコフの語源論には音素に関係する二つの柱があるといわれる。

・最初の「音-文字」が単語の全体を支配し、残りの子音全体に指令する。

・共通の子音に始まる単語は、同じ共通の概念によって結合される。

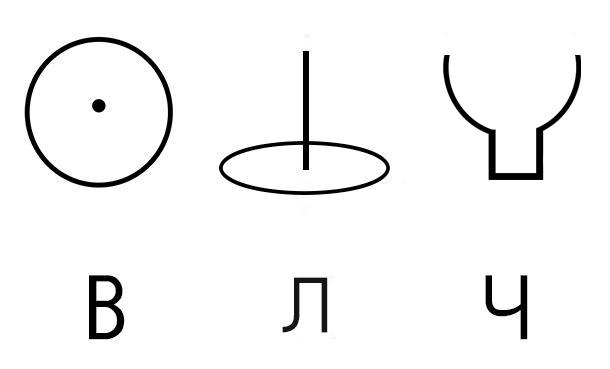

彼の考える子音の持つイメージについては構造言語学者であるコステツキーの要約があるが、とりあえず、B (ヴェ)、Л (エル)、Ч (チェ) の三つについてご紹介する。

B (ヴェ)小さなものによる大なるものへの浸透。減算法。不動の点の周囲を弧に沿って上下する波動。例(狼/волк 烏/ворона 泥棒/вор)

Л (エル) 高さを犠牲にしても広さ、幅の増大。直線運動この直線を横断する平面運動への点運動の移行。例 (水溜まり/лужа 愛/Любовь)

Ч (チェ) 殻。他の物体によって満たされる任意物体の空間(杯/чашка 頭蓋骨/череп カヌー/челн)

B、X、Ч は、それぞれ記号化されていて以下のようなアイコンになっている。これは、スラブ語の発音からイメージされる「音のぼろきれ/後述」の形と言うべきものである。

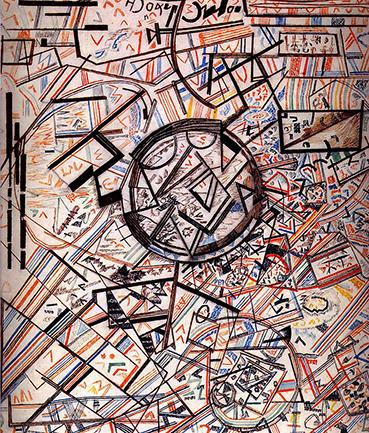

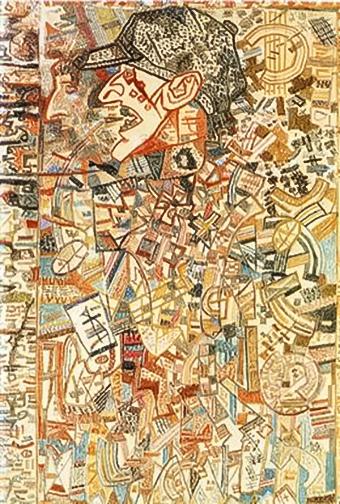

これらに加えて、彼の詩の世界には時間・空間の一体化といった四次元的世界像があり、視覚的にはキュビズム、思想的には P.D.ウスペンスキーの『ターシャム・オルガヌム』やロバチェフスキーらの非ユークリッド幾何学の影響があり、後にはアインシュタインの相対性理論の影響が加わる。こうして詩人と画家の蜜月によって協働作品が生み出されていった。特にフレーブニコフが絶賛した作品としてフィローノフのイラスト入り詩集『世界繁茂の賛歌』がある。分析主義による絵画構成は方法的にも精神的にもフレーブニコフの詩作と共通するものがあったようだ。

パーヴェル・フィローノフ 『世界的開花』

言葉の解体と融溶

ほんとにほそーい筋すけた

ぴんぴか金文字はばたかせ

キリギリスはおなかの籠に

水草、葦草いっぱいつめこむ。

ぴょん、ぴょん、ぴょん ! 四十雀がぴしゃんと打った。

おお、白鳥驚よ。

ぱっと照らせ !

(『キリギリス』1908-09 亀山郁夫 訳)

言語学者のヤコブソンの指摘もある『キリギリス』の詩なのだけれど、「羽/крыло」を語根として動詞化した「はばたかせ」、「白鳥/лебедь」と「奇跡/Чудо」を合成した「白鳥驚」といった造語があり、他の詩における例としては「チンギスはねろ」、「ツァラトゥストれ」などといった固有名詞に語尾接続によって他の品詞に置き換える手法があり、フレーブニコフのお家芸であったといわれる。

これに加えて、回文、例えば「Madam I`m Adam」のような左右対称形の音列を持つ文も登場する。円環的な音の構造が陶酔的なリズムを形作って音楽的になるけれど意味は弱められていくことになる。それが作り出す詩句は、「意識下の私によって理知の天上に投げ出され、それを未来の光が映し出した (『家路』1919)」ものだと言う 。回文に限らないかもしれないが、詩句は「未来の光」によって照らし出されるものなのである。

言葉は音のぼろきれのようなものである。その寄せ集めである人形が子供にとって生きた本当の人間として振る舞うように同一言語を話す人間たちには、この人形遊びが可能なのである。子音と母音は、この人形遊びの弦であり、それを自由な秩序で選ぶなら、それは如何なる言語にも属さないし、補足し難いが、それでも存在しているあるものを語っているとフレーブニコフは言う。

こやまい。あかろし。くもかかるくろやみ。

あまひと、ほしひと、あかひと、くもの、

ロシア語の韻律が分からない僕には、この日本語の訳だけでは良さは分からないが、明らかに言葉の合成から成るこれらの詩句が「全スラブ語」というユートピア理念の実践の過程で生まれたことは確認しておかなければならない。

1913年はロシア未来派の絶頂期であり、奇蹟の年とよばれることになる。その1912年から13年にかけてフレーブニコフは「世界言語」の創造へと羽を広げた。エスペラントよりも、ライプニッツの結合術に大きな影響を受けたとも言われる。スラブ語を自由に融け合わせた「自織語」、アルファベット文字 (音) の恣意的な組み合わせという「超理性語/ザーウミ」といった手段によって形成される言葉は約二万語に達していた。しかし、マヤコフスキ―やクルチョーヌイフ以外には全く関心が示されなかったし、言語学者のヤコブソンの研究によるまで理解の手掛かりさえなかったのである。

言葉の音と意味とは繋がりがあると述べたのはプラトンの『クラテュロス』の中でのクラテュロスの主張だったが、同様にフレーブニコフも言語は自然の模倣だと考えていた。ヤコブソンに語音の最小単位である音素の多様な繫がりを気づかせることになる「音のぼろきれ」は意味の遊戯である人形遊びと繋がりがある。その繋がりを感じながらも「自織語」や「超理性語/ザーウミ」といった造語によって別次元の繋がりを模索しようとしている。

左 ロマン・ヤコブソン、リンダ・ウォー 他

『言語芸術 言語記号 言語の時間』

右 『丸山圭三郎著作集Ⅴ 人と思想』

さて、このようなフレーブニコフの言語観から思い出されるのは、日本のソシュール研究の第一人者であった丸山圭三郎さんが、ソシュールのアナグラム研究から導き出した識閾下における言語形成能力である。言葉の入れ替えを行うアナグラムや自織語のような音素の組み合わせ言語は論理の埒外にあり、そこでの音声や文字の要素はテクストの文脈の中で音律を奏で、パラグラム (文章における一つのアイデア) は、科学におけるような無矛盾、真理の確立、言葉による表現と事実の同一化をコトとするモノローグではなく、それらを侵犯する対話となる。

そこに、テーマとなる語や音素が作品の中に広範囲に蒔かれることによって別のテクスト性を生み出すといった問題を提起したのはロマン・ヤコブソンであり、例として挙げたのはフレーブニコフの『キリギリス』だったのである。その特質は、イヴァーノフがいみじくも指摘したように「音素にはじまる、詩的言語の個々の要素の意味とテクスト全体の意味を特に重視する点」だったと言える。この母音・子音・その他の音素の散種の問題は、ラカンの「言葉として構造化されている無意識」やクリステヴァの「間テクスト性」を生み出す源の一つとなった。テクストは不断に他のテクストと共に自己増殖するというのである (第45話 ソシュールの「アナグラム」とヤコブソンの「音素から詩へ」コトバの深層構造) 。

次回、亀山郁夫『甦るフレーブニコフ』part2 は、いよいよ「時間の法則」の発見、兵役とロシア革命から内戦までのフレーブニコフを御紹介する予定です。

亀山郁夫『破滅のマヤコフスキー』

ロシア未来派に属し、革命の動乱期をかいくぐり、スターリンのお墨付きを得たロシアを代表する詩人の一人であるマヤコフスキー。これも素晴らしい著作なので、いつかご紹介できればと思っている。章立てをご紹介しておく。

プロローグ

1 生誕百年の彼方から

2 凶運の詩人

第一章 革命の記憶

1 風化する記憶

2 巡業地にて

3 ブリーク流カクテル、または三角形の愛

4 苦悶

第二章 ユーフォリア

1 レフの日常

2 交錯する愛、二人のナターシャ

3 ユーフォリア、または『とてもよい ! 』

4 ユーフォリア

第三章 熱狂をみつめて

1 大いなる実験の現場、『皇帝』

2 ゴーリキーの帰還

3 パリの恋

4 『南京虫』諷刺はわれわれに必要か?

第四章 交錯する愛

1 パリ再訪

2 仕組まれた出会い ― ヴェロニカ・ボロンスカヤ

3 破局

4 『風呂』の意味

第五章 孤立 ― 声を限りに

1 『声を限りに』

2 『仕事の二十年』展、ラップ加入

3 混迷

4 『モスクワは燃えている』

第六章 死と運命

1 最後の日々

2 死

3 葬儀 噂

4 人々の運命、第二の死、または『復権』のシナリオ

エピローグ

1 自殺か他殺か

2 反論

3 死と批評

第一章 革命の記憶 「1 風化する記憶」では年代順に1927年までの代表的な詩が紹介される。いくつかご紹介しよう。

水のシーツが腹の下にあった。

その白い歯が引き裂き波立てた。

(1911年『港』)

きみらにわかるか

どうしてぼくが

嘲笑の嵐のなかを

落着き払って

進みゆく時代の聖餐に

ぼくの魂を大きな皿に載せて運ぶかが。

広場の髭もじゃの頬から

無用の涙となって流れ落ちるぼくは

あるいは

最後の詩人なのかもしれない。

(1913年 『悲劇ウラジミール・マヤコフスキー』)

そしてぼくは感じる。

「ぼく」が

ぼくにとって不足だと。

だれかがぼくのなかから、しつこく潜り出てくる。

(年代・題名 未詳)

エピローグはマヤコフスキーがロシアンルーレットによって自殺したのか謀殺されたのかを巡る章になっていて興味深い。

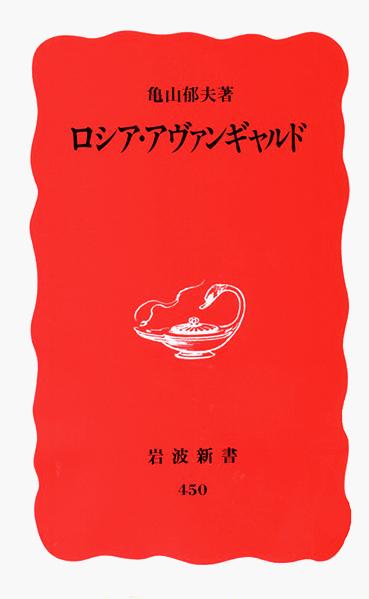

亀山郁夫『ロシア・アヴァンギャルド』

アヴァンギャルドの語が軍事用語であることは知っていたが、本書にはなかなか詳しい説明がある。「陸海軍における前哨の一機関で、主力軍への敵の急襲を封じるために前線に送られる軍事力ないし軍事手段の一部。」「階級、社会的グループなどの先進的、指導的部分。」モスクワで出版された外来語辞典の「アンヴァンギャルド」の項にはこの二つの説明がある。

元々、中世に遡るフランス語起源の軍事用語で、一般的に使われ始めたのは19世紀半ばかららしい。この頃には、マルクス主義者や無政府主義者たちの間で使われる政治用語でもあった。レーニンによれば文学は、労働者への大儀や、その階級全体から成る政治意識を備えた前衛によって動かされる歯車とネジでなくてはならなかった。アンヴァンギャルド」は軍事的意味だけではなく強い政治的色彩を帯びていた。

ところがロシアでは「アンヴァンギャルド」の用語は神性視されはじめ政治の文脈以外で使われることが無かったと言う。そのため「ロシア・アンヴァンギャルド」という用語はそれを担った芸術家たちや同時代のジャーナリズムからも一度も用いられたことが無かったようだ。それは後世の人々によって規定されたものだったのである。

その「ロシア・アンヴァンギャルド」の活動時期には四つの説がある。

1. 1910年前後に誕生するロシア未来派を起点に1930年のマヤコフスキーの死、あるいは1934年の第一回ソ連作家大会での社会主義レアリズムの採択まで。

2. 主として構成主義を主眼とするロシア革命後に誕生した芸術運動と考える。1917年の10月革命以前は、ロシア・アヴァンギャルドの前史とする。

3. ロシア・アンヴァンギャルドをもっぱら美術に限定し、無対象絵画が登場する1915年から1932年の党中央委員会決議「文学・芸術団体の改組について」までとする。

4. 1922年のソビエト連邦成立を境としてロシア・アンヴァンギャルドとソビエト・アヴァンギャルドとを分ける。

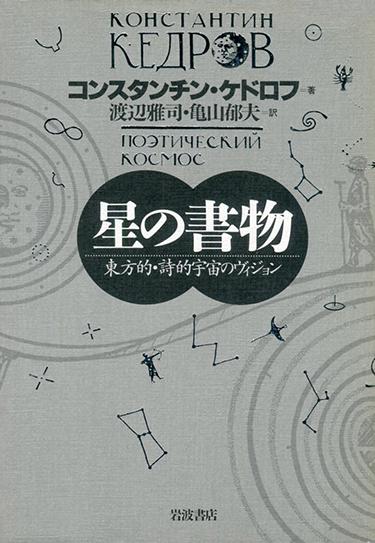

コンスタンチン・ケドロフ『星の書物 東方的・詩的宇宙のヴィジョン』

現代のロシア詩人ケドロフのこの著作にはフレーブニコフの子音のイメージとアイコンについて少し詳しく紹介されている。以下に掲載しておく。

Г(グ/ゲ) 反重力、飛翔、無重力、特異点、引力を克服した領域。

З(ズ/ゼ) 反世界と我々との出会い、柳氏と反粒子との出会いのイメージ。接触を持たない鏡の反射。

K (ク/カ) 多くの運動する点の不動の点における出会い、そこからくる停止。それゆえKの究極の意味は平安であり、凝固。

П (ぺ/プ)は、任意の一点が別の点からすみやかに遠ざかる。そこから多数の点にとっての容量の増大。分散し拡大する我々の宇宙の最良のモデル。

P (ル/エル) 横断面を貫通する点。一次元の宇宙、点が綿々と散在する量子であり、無から無へ光子のように疾駆する。

С (ス/エス) の音はそこから輝きが発する点。「不動の一点から複数店の脱出。輝き。」創造、すなわち爆発の最初の瞬間における宇宙の最良のイメージ。

X(フ/ハ) 一つの点とその点に向かって運動する別の点の間の平面の障壁。ブラックホールでの密度の壁。

ロマン・ヤコブソン、リンダ・ウォー 他 『言語芸術 言語記号 言語の時間』

レヴィ=ストロースの『神話論理』を読んでもらうと、彼がヤコブソンのいう基本要素を踏まえながらも二つのことに注目していたのではないか推測できる。一つは、「言葉は諸体系の体系であり、様々な下部体系を包含する総合コードである」ということだ。彼が注目した、もう一つは音の問題だった。言葉の究極の要素である音素、つまり母音や子音のそれぞれの構造的な違いや類似を分析しなければならなかったのである。まず、区別する原理が必要だった。そのための強力な手法が二項対立の対であった。例えば、子音の韻律的な特性から d-t、 z-s、 b-p、 v-f などの子音の対は有声・無声のような二項対立として弁別可能となった。母音では音の長-短といった対立特性があったのである。音素の結合によって言葉は生まれる。その最も高度な発現をみせるのは詩においてであることには異論はないだろう。ランボーは『母音』のための頌歌を書き、マヤコフスキーは子音をテーマとして実験的な詩作を試みている。音素、とりわけ子音の繋がりは潜在的な大系を形づくっていることをヤコブソンは気付くようになる。

『丸山圭三郎著作集Ⅴ 人と思想』

ソシュールに関して言えば、古代史のアナグラム研究によって想定された深層意識の言葉は、制度化される以前のコトバが持つメロディー、リズム、所作と言ったものだけでなく夢の言語とも通じ合う「動的なゲシュタルト」であると言う(『夢の象徴とコトバ』)。非連続の差異であり、表層意識内のラングにおける「差異」との違いは、二分される言葉の地と図が固定されることなく絶えず新たな形となって動いていることにある。これが「コードなき差異」と呼ばれる所以であった。ここは、ドゥルーズに繋がる。

ニーチェの場合、既成の諸価値、道徳・文化・教養といった重荷を担う駱駝の段階から、その重圧と戦うライオンの段階に至るが、これはプラトニズムの裏返しである〈反-〉の段階と言える。そしとて「一切は行き、一切は帰ってくる。存在の車輪は永遠に回転する。一切は死滅し、一切は再び花開く。存在の年は永遠に通過する‥‥(『ツァラトゥストラはかく語りき』)」という段階、つまり永劫回帰の戯れ、喜ぶ小児の段階へと至る。それは、自己への同一性の回帰ではなく、「遅延させ、差異化する作用そのものであり、あるいは遅延され、差異化された「同一のもの」なのだという(デリダ『差延』)。」これは、表層意識と深層意識の中で欲動と抑圧の軋轢が繰り広げられる中でのコトバの隠密行動と関わっている。

ソシュールのアナグラムを中心とした古代言語への関心とニーチェの永劫回帰は、フレーブニコフに関わる古代スラブ語への注目と時間の法則に関係しているのではないか。興味をそそられる所である。

草原のカルムイク人 19世紀後半

ストルツィギ

スラブ古来の女性の悪魔で2つの魂、2つの心臓、2列の歯を持つとされる。

ヤン・ボードゥアン・ド・クルトネ(1845-1929)

構造主義の基本概念である言葉の記号性、形態素、音素、通時態と共時態、ラングとパロール、音声学と音韻学などの概念を確立し、ロシア・構造主義言語学の創始者となった。カザン大学で教鞭を執った。

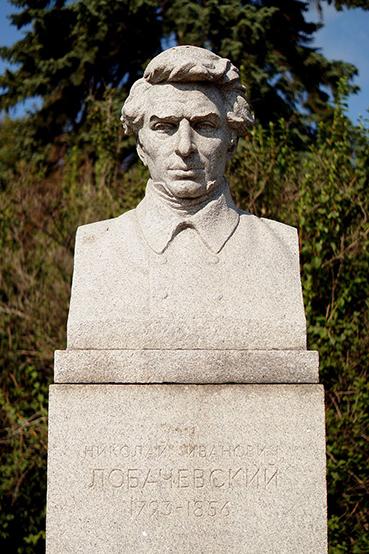

ニコライ・ロバチェフスキー (1792-1856) 非ユークリッドの一種である双曲線幾何学の創始者。カザン大学で教鞭を執り、1827-1846まで学長を兼ねていた。

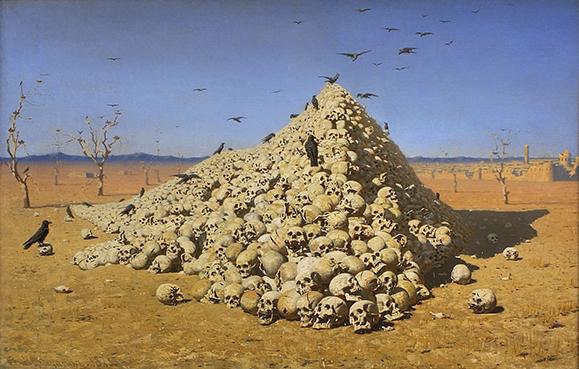

1904年にフレーブニコフはモスクワのトレチャコフ美術館で見たヴェレシチャーギンの作品を一番気に入ったが、いくつかの作品には幻滅したと家族宛ての手紙に書いていた。

ヴァシーリー・ヴェレシチャーギン(1842-1904)

『敗北/パニエダ』 1878

『戦争の結末』1872 モスクワ、トレチャコフ美術館

戦場に積み上げられた頭蓋骨の山を描いたもので、「過去・現在・未来のすべての征服者に捧ぐ」という銘文がついている。

ヴェレシチャーギンは、ロシア帝国のチェレポヴェツに、豪農の息子として生まれる。1853年、サンクトペテルブルクの海軍士官学校に入学。フリゲート艦でエジプト、西ヨーロッパに寄港、士官となるが、軍を辞し、ペテルブルク美術学校で学ぶ。パリに留学、はエコール・デ・ボザールに学び、フランス的な雅派に属し、精密な描写・鋭い造形、そして柔らかで明るいカラフルな色調の組み合わせを特徴とした。ロシア国内はもとより、西ヨーロッパ、シリア、パレスチナ、インド、日本、アメリカ、日本など世界各地を旅した。ロシア・トルコ戦争、日露戦争に参加し、戦争の風景を描くために旅順港で戦艦ペトロパブロフスク号に搭乗し、その沈没と運命をともにした。『トルキスタン戦争』(1867~73)、『バルカン戦争』(1878~81)など戦争画も多く、反戦画家として目覚めていく。

パーヴェル・フィローノフ (1883–1941)

パーヴェル・フィローノフ 作品

題・制作年 未詳

パーヴェル・フィローノフ 作品

題・制作年 未詳

1883年、モスクワに生まれ。早くに両親を失う。1908年から美術アカデミーで学び、やがてアカデミーを追われるが、ロシア未来派のグループのひとつ、「青年同盟」に参加するようになる。1913年にはマヤコフスキーの悲劇「ウラジーミル・マヤコフスキー」の舞台装置を手掛けた。1914年、マニフェスト「つくられた絵画」を出版。この頃から、「分析主義」と呼ばれる、独自の絵画構成を始める。1923年、マニフェスト「世界的開花宣言」を発表。1925年にはフィローノフ派である「分析的芸術工房(МАИ/マイー)」を結成した。

ロシア未来派のメンバー

『社会の趣味への平手打ち』のマニフェスト共同執筆時 1912年

上左からウラジミール・ブルリューク、ダヴィト・ブルリューク、 マヤコフスキー

下左から フレーブニコフ、 クズミン、ドリンスキー

コメント