川口久雄『山岳まんだらの世界』

山水もと主なし

死生もまた天有り

(詠み人知らず)

山辺の赤人は富士を「天地の別れし時ゆ 神さびて高く貴き」と詠い、大伴家持は立山を「皇神 (すめがみ) の領 (うしは) きいます」と崇え、大江匡房 (まさふさ) の『本朝八仙伝』には天武朝の頃、秦澄が白山賦を作ったと伝えたが今はない。著者の川口久雄さんは、この「奈良時代の三山の歌賦には中世的な権現信仰の影はなく、土着の古代固有の祖霊的傾斜をもった山岳信仰の讃仰であった」という。

上古の歌謡には国見歌があった。万葉集にある舒明天皇の「望国歌」がその代表的なものである。国見は歌垣と共に行われた春のはじめの行事であり、山行き、山遊び、花見に連なる春山入りの行事だった。天文暦が取り入れられた推古朝以降、春の国見と秋の新嘗祭に加えて正月の儀礼が加わったと言われる。人々が朝夕に眺める山は美しく花々の咲き乱れるたまふりの山であり、生命の芽吹く復活の季節を彩った。それは、花讃め歌と同時に山讃め歌、国讃め歌でもある。国見は景色を愛でるのだが、とりわけ雲と煙への言及が注目され、景色の中の微妙な兆しを見るのは、そのような不定形なものに意を注ぐことが肝要にもなるといわれる。そこに人々は影向 (ようごう) を感受したのかもしれない。

この予祝行事としての山行は、天竺からの仏たちが我が国の土着の山岳神として「迹 (あと) を垂れて、権 (かり) に我が国の神祇とあらわれた、いわゆる権現の鎮 (しず) まる聖なる世界 (川口久雄 本書より)」となった時、様相を変え始めた。白山の古謡には「お山が焼ける」という歌詞があり、平安期の富士の噴火は「夕ぐれに火のもえたつも見ゆ」と記憶され、立山の硫気孔は地獄谷と呼ばれてもいた。ゆかしき山に尊崇と畏敬とがオーヴァーラップしていったのである。後鳥羽院の一首は、その政治的立場を窺わせるものでもあるが、単なる白山や雷鳥を言祝いだ歌ではない。六根清浄と禊祓 (みそぎ・はらえ) の呪力をこめて念誦されたと言われる。

白山の松のこかげにかくろへて

やすらにすめるらいのとりかな (『夫木集』)

今回は、いよいよ前から気になっていた山岳信仰・修験の山に迫りたいと思っている。何故、人々は山に憧れ、修行の場とし、その懐に抱かれて安住の死地であることを願ったのか。本書『山岳まんだらの世界』は、白山や立山の地での修験の実際とそれらの曼荼羅に描かれた情景が大和絵的なゆかしさを漂わせてはいても遠く敦煌の莫高窟に由来することを説いて、極めてイコノジカルな図像世界へと展開されていく。これは、貴重な著書だ。

著者・川口久雄さんについて

国文学者・比較文学者である川口久雄 (1910-1993) さんの魅力に触れたのは法蔵館の『密教体系 第十二巻 密教と文化』の中の「弘法大師の文学と現在」を読んでからで、空海の関連の文書を詩情豊かに紹介されていた。そこには、密教を伝えた空海と山岳修行の関係が暗示されていた。こんな感じ。

空海幼少期 真魚像

光明の優婆塞は彼の信心深い檀那。漂白の仮名乞児 (けみょうこつに) は、ある時は金峰山 (かねのみたけ) に登って雪に逢い苦しみはて、石鎚岳に攀じ登って食物なく辛苦を舐める。ある時は、住吉の浦の髫髪 (うないがみ/幼子の首に懸かる髪) に心惚れ、子部の祠の遊び女に妖しくも惑わされながら、心を励ましそれらから厭い離れる。

川口さんは金沢に生まれ、1937年に東京理科大学国文科を卒業された。金沢高等師範教授、金沢大学法文学部教授を歴任され、同大学名誉教授であられる。『新猿楽記』、『和漢朗詠集』、『古本説話集』などの訳注で知られ、これだけでも素晴らしい仕事だけれど、比較文学関係では、『西域の虎』、『花の宴』などがあり、『絵ときの世界』といった美術関係の本もあるといった具合です。他に『平安朝の漢文学』、『古典の変容と新生』、『漱石世界と草枕絵』、『大江匡房』、それに『敦煌からの風1-6』などの著書がある。

日本列島の人々の世界観・世界像と山岳・山水図

ルソーやラスキンのアルピニズムはあるものの、R.A.スタン (ロルフ・スタイン) 教授は、ヨーロッパには山の神はいないと述べたようだけど、日本の山は祖霊が鎮まり、天女の舞うトポスだった。

貞観17 (875) 年の記録には、富士山での祭りの最中に晴天となり、白衣の美女二人が山嶺の上を並んで舞っていたという。それは、世阿弥の能『羽衣』を思い出させる。11世紀の藤原明衡が撰した『本朝文粋/ほんちょうもんずい』には、富士は「けだし神仙の遊び萃 (あつ) まる所」という文言が登場する。洞天福地のもとになった晋代の郭璞(かくはく)の洞庭思想や神仙思想が既に浸透していたのだろうか。『竹取物語』でもかぐや姫がその上空を飛び去ったという。そして、何より富士浅間大菩薩は木花開耶姫命 (このはなさくやひめのみこと) という女神だった。嫁のことを山の神というけれど、畏怖の対象になったのは何時の頃からなんだ。

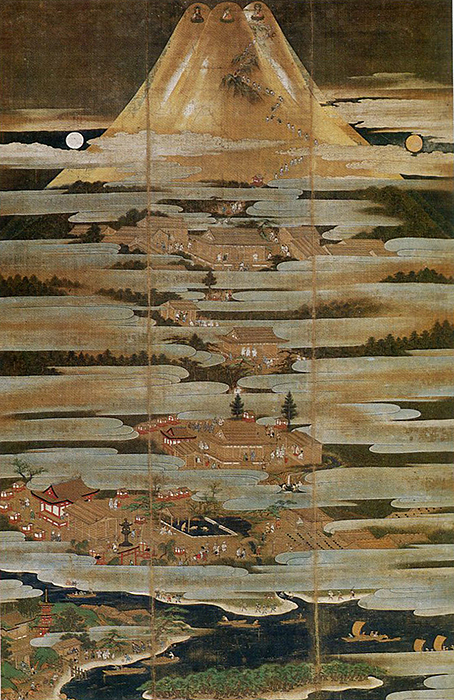

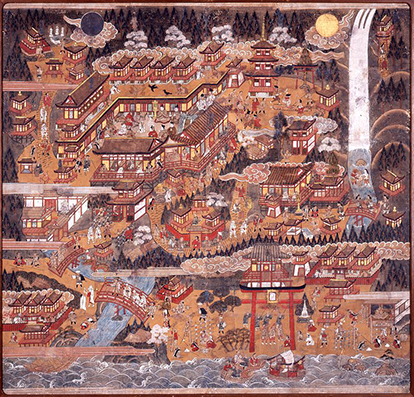

浅間大社本 富士参詣曼荼羅 伝 狩野元信

蓮華の華の形の頂上、その三峰に菩薩が鎮座し、金胎両部の象徴である日輪と月輪が描かれる。富士は日本列島の蓬莱山、妙高の須弥山になぞらえられる。ここに描かれた浅間神社の能舞台において、観阿弥が老木の花を見事に咲かせたと子の世阿弥は『風姿花伝』に書いていた。

図像が、その時代の人間精神内部において世界をどのように捉えたかを伝えるということを闡明にしたのは、アビ・ヴァールブルクによる所が大きかったけれど、川口さんも垂迹曼荼羅が中世末期という時点の人々の世界像を暗示するという。しかし、時代の差はあれ、これらによって展開される山岳・山水図は、日本人の風景感覚の一端を示すものだろうともいうのである。

白山信仰

白山本宮 (標高約500m) から白山山頂の御前峰 (標高約2700m) へと至る禅定道の途中に檜新宮 (標高約1500m/ひのきしんぐう) がある。建物は明治初期までは現存したらしい。12世紀半ばに成立した『白山記』には「霊験宝社有り、‥‥垂迹禅師権現、本地は地蔵菩薩なり」とある。夏場には練行の輩が来集し、盛んに精進勤行があったという。田楽などもあり、それは一大ページェントでもあった。入唐八家の一人、宗叡 (しゅうえい/809-884) が白山に練行した100年後のことであるが、天台系との関わりが深かったと言われている。ここまでは女性も登れ、夏衆安居に曼荼羅供が行われた。

ケ峰と御前峰)

白山を開いた泰澄 (たいちょう/682-767) は、越前麻生津 (あそうづ) の三神氏の子で十一面観音を祈念していたが、元興寺の道昭が北陸道の教化に訪れた際、この子は神童だから敬重に教育しなさいと父母に諭したという。この人は遣唐使として唐に渡り、あの玄奘三蔵の謦咳に接した人だった。泰澄は、養老元(717) 年に加賀の国、勝山に平泉寺 (へいせんじ) を開き、その林泉に影向した天衣瓔珞に身を飾った唐女のような貴女に白山天嶺こそ我が住処と啓示を与えられた。

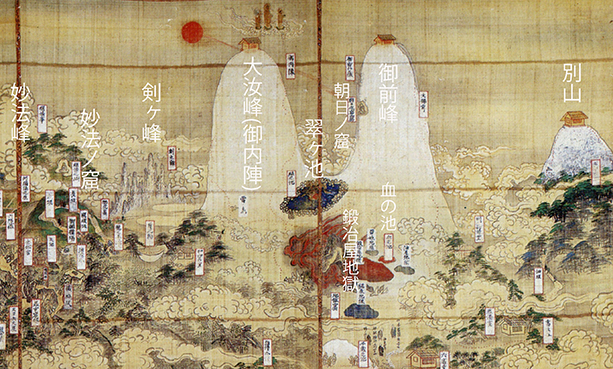

この啓示によって白山に登攀すると緑碧池(翠ヶ池)から九頭竜王が現れ、女神・伊弉冉尊 (いざなみのみこと) の化身妙理大菩薩として現われる。これが、御前峰の神体山に顕現した十一面観音の垂迹である白山姫神だった。清少納言が「しら山の観音これきえさせ給えなと物くるをし」と枕草子 (三巻本) に書いた菩薩だ。そして、大汝峰 (おおなんじみね) に阿弥陀の垂迹である大己貴命 (おおむなちのみこと) が影向し、別山 (べっさん) には女神を守護する待従武官たる聖観音の垂迹、別山大行事権現が出現するという賑やかな奇瑞が生じたのである。この別山大行事は土地神・地神・国津神であった。泰澄は元正天皇の病を癒し、天然痘鎮撫の祈願を行い、地方を行脚し布教と奇蹟を行ったといわれる。臨済僧・虎関師錬 (1278-1346) の『元享釈書』によれば、天宝2 (702) 年文武天皇が鎮護国家法師として神融禅師の号を下賜し、天平に入って泰澄和尚の号を賜ったという。

白山講式、つまり声明を伴う法会においては、「上(かみ)百王の大祖として」という詞章があって伊勢皇太神をさしおいて白山神は王たちの祖神であるとしているという。こっちが上だというのだ。伊弉冉尊 (いざなみのみこと) は天照命の母神であり、十一面観音の垂迹であるなら白山は高天原であると同時に須弥山に比せられていたことは、想像に難くない。チベットでは山はムと呼ばれる綱であり、祖先は天からそこをつたって降り来たったとされる (ロルフ・スタン『チベットの文化』)。富山、石川、福井、岐阜の四県にまたがる白山系は日本のムであったかもしれない。

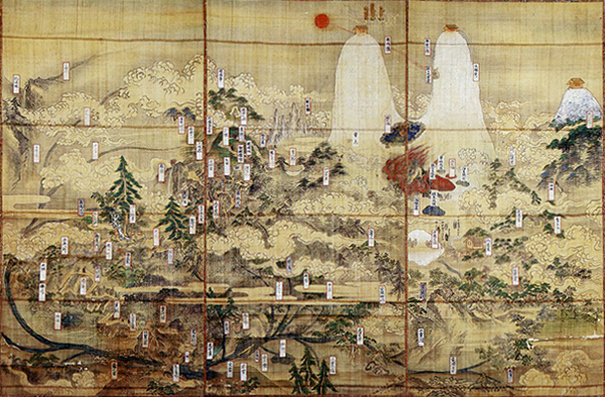

辰口本 白山曼荼羅 (本書より)

白山参詣曼荼羅 部分

大汝峰の上方に阿弥陀三尊が来臨している。妙法峰には妙法の窟、御前峰の東には朝日ノ窟という行場があった。妙法の窟は白山を開山した秦澄の禅定窟として知られる。

泰澄の弟子に能登島の小沙弥がいたが、この身辺不思議の居眠り童子だった小沙弥と泰澄との逸話が残っている。加賀の沖を官米を乗せた船が通りかかると小沙鉢は米の供養を頼んだが聞き入れられなかった。しかし、彼の後ろを米俵が雁のように連なって白山に登っていく。船師が泰澄に詫びをいれると、米俵を飛ばして船に返したという。信貴山縁起絵巻の元ネタになっているらしい。この船師も泰澄の弟子となった。泰澄もまた、役行者と同じく奇蹟を行い鬼神を使役する反体制的な呪術の験者だったのである。

『泰澄伝』には、およそ、白山の草木は常の物ではなく、理智曼荼羅 (両界曼荼羅)、林枝を交わうとし、碧厳は常の碧厳ではなく、種子三昧耶、苔色を帯びると書かれている。全てのものは、その生命力の発現だった。三昧耶形 (さんまやぎょう) とは、密教で約束を意味する象徴物のことで具体的には仏の持物や法具を指している。大汝峰と御前峰の雪を被った乳白の垂乳根を逆さにしたような双山は、この法具の形から来ているのかもしれないというけれど、不思議にエロティックだ。

三昧耶形の法具 那智出土 平安時代 東京国立博物館

莫高窟第98窟出土 五代~北宋初期 仏・菩薩供養像

唐女の面影を伝える若い女性像。

立山信仰

立山(大汝山)から望む劔岳

天平18 (746) 年、28歳ころ、大伴家持は越中守に任ぜられた。後に歌人として知られる若き官吏は、立山の風景をこう賦した。「爾比 (にひ) 川のその立山 (たちやま) に 可多加比 (かたかひ) がわの清き瀬にあさよいごとに 可多加比 (かたかひ) の川の瀬清くゆく水の」これに対して大伴池主は「峰 (みね) たかみ谷 (たに) をふかみと落ち滾 (たぎ) つ清き河内 (こふち) に朝去らず霧たちわたり」と和したという。これは本峰の雄山 (おやま) ではなく劔岳を詠っている。

立山は「立山・劔両山大権現」と呼び習わされ、立山禅定は立山御前系と劔御前系の二つの禅定に分かれると川口さんはいう。もしかすると劔御前が金剛界、立山御前は胎蔵界の両部曼荼羅として崇められたのかもしれないというのである。剱岳の日本海側と西大谷山を結び、そこからやや直角に南に進むと奥大日岳がある。その尾根筋に護摩平があって、標高2100mの箇所、2300mの所、そして2400mの所と三か所の護摩壇が見つかっている。内陸アジアでは杜松 (ねず) 焼いて神々を呼び、壇上を設けて聖山に香を焚いた。修験者たちも護摩を焚いて天に通路を架け仏・菩薩の来迎を仰いだのかもしれない。

越中守佐伯宿禰 (すくね) 有若の一子、有頼 (ありより/676頃-759頃) は、雄山 (おやま) 直下の室堂平 (むろどうだいら) で見失った白鷹を追っていて熊に遭遇し、矢を射ると手負いとなった熊と白鷹が玉殿の窟と呼ばれる岩屋へと逃げ入っていく。しかし、中には光り輝く浄土があり、そこに彼が見たのは不動明王と矢傷を負った大日如来 (後に阿弥陀仏) であった。この山を衆生済度・鎮護国家の霊山として開けとの啓示を受けるのだった。これが、佐伯有頼の立山開山縁起だった。文武天皇大宝元 (701) 年のこととされている。

ちなみに、役行者を慕って吉野の金峰山を復興した醍醐修験の祖である聖宝 (しょうぼう/832-909) の檀家であったのが、この佐伯一族だった。この一族の氏寺である平城京にあった佐伯院は空海旧跡の地でもある。

芦峅寺 雄山神社中宮祈願殿あるいは中宮寺とも呼ばれた。佐伯有頼による開山。

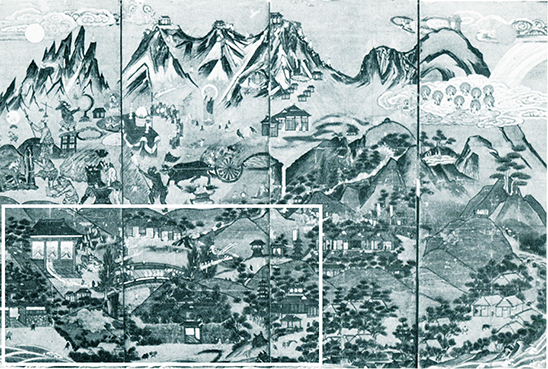

およそ17種類あるといわれる立山曼荼羅は、近世社会の美濃、尾張、三河に連なる東海道筋、信濃、飛騨、能登、加賀あたりの檀家衆や一般民家に芦峅寺 (あしくらじ) の社僧・宗徒らによってもたらされた。芦峅寺は、立山から西に降って美女平を過ぎ本宮近くにある。この寺の人々によって曼荼羅が掲げられ、立山の縁起が語られ、地獄、極楽の情景が絵解きされ、立山参詣が啓発されていった。それは、立山講の信徒たちや一般民衆への唱導講説の必需品となり、ひいては立山名所案内にもなったのである。

立山布橋灌頂会

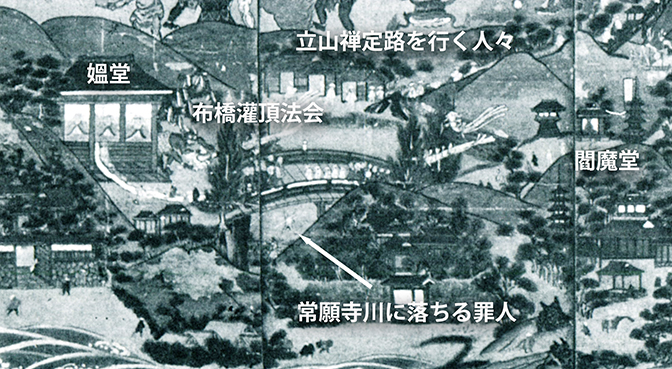

来迎寺本 立山曼荼羅 (本書より) における布橋灌頂法会に関する部分 (白枠)

布橋灌頂法会 媼堂の右脇では鬼の獄卒によって女性の衣服が剥ぎとられている。

金沢城の御台所、前田利家の妻である芳春院が夫と子に先立たれ、子の未亡人玉泉院 (信長の五女) と共に立山中宮寺・芦峅 (あしくら) 寺に逗留し、媼堂 (おうなどう) に参詣・寄進したのは、やるせない心の虚ろを慰めるためだったろうと川口さんはいう。布橋灌頂法会では、閻魔堂の閻魔様の前から三途の川に見立てられた常願寺川の支流に架かった橋の上に敷かれた一筋の白い布の上を導師に導かれて目隠しをし、経帷 (きょうかたびら) を着た女性が渡る。そして、向こう岸の神人や社僧が出迎える媼堂の前へと進む。『立山縁起』には、「弥陀来迎の橋の上に架け渡し、善人の通る時、金銀瑠璃の弥陀来迎の橋と成り、極悪罪人の人は此の橋ささがにの蜘蛛の糸の如く見え、因果の軽き重き浄玻璃の鏡のごとし」とある。ささがには蜘蛛にかかる枕詞だ。罪悪人は、橋から川に落ちるという。

媼像(本書より)

暗黒の媼 (おうな) 堂に導かれると、太古の遺風を窺わせる媼像たちの前で灌頂を受け、救済の契約がなされると目隠しがはずされる。と、四方の扉が一斉に開け放たれて、女人禁制の立山浄土である大日、早乙女の峰が仰ぎ見られた。このドラマチックな布橋灌頂法会は、浄土教的な来迎思想に基づくといわれる。それが、平安末の二河百道 (にがびゃくどう) 思想だ。

唐代の善導(613~681)が著した『観無量寿経』の註釈書『観無量寿仏経疏』で、この二河白道の譬喩が説かれた。現世を表す下方で群賊や悪獣に襲われる衆生が、西の極楽浄土に向かって走ると目前に火河と水河、つまり瞋恚と貧欲の象徴が現れる。その間にわずかに白道(極楽往生を願う清浄な心)が対岸に向かってのびていて、衆生は一心に阿弥陀を念ずることによって迷うことなく白道をわたり極楽往生をとげるという。布橋灌頂法会は、この二河百道の延長ヴァージョンだった。下の図は、いずれも鎌倉時代のものだ。

布橋勧灌頂会の淵源にはもう一つ、十王経画巻があるのではないかと川口さんは考える。人が亡くなって初七日の次の七日目、つまり二七日 (ふたなのか) には、初江王庁 (しょこうおうちょう) の奈河 (ないが)、つまり本朝でいう三途の川の受苦を経なければならない。亡者は、衣服は剥がれて樹の枝に掛けられ、牛頭 (ごず) や馬頭 (めず)によって早くしろと追い立てられ、川に追い落とされる。初江王の横には優美な唐女が侍っている。

敦煌本 『十王経図』二七日の初江王 (本書より)

初七日の泰広王から三回忌の五道転輪王までの十王の前で次々と裁可を受けて審判を待つ。ちなみに五七日が閻魔王の出番となっている。生前、自分の為にあるいは亡くなった者のために仏教儀礼である功徳を積めば、裁可を免れることができるとされていた。

陸信忠筆『十王図』より初江王図 陸信忠は宋末・元初の画家。

中唐の代宗の時代に人違いによって冥府で釈放された唱導僧である道明が地獄めぐりの様子を図説して宣伝した『還魂記』が十王経の原型といわれている。

ゾロアスター教の経典には人の魂は審判者の橋であるチンワントの橋で裁きを受け、善人は橋を渡って浄土へ、悪人は橋から落ちて地獄に直行するという。おそらくアジア内陸か中国でつくられた疑経とされている十王経の影響も布橋灌頂会にはあったのではないかと考えられる。この経には道教の影響も多分にあり、広くアジア土着の民間信仰に根差していた。それに、浄土教の二河百道思想と縄文につらなる山の老女神である媼信仰とが結合して誕生したのが布橋灌頂会であったというのが川口説である。

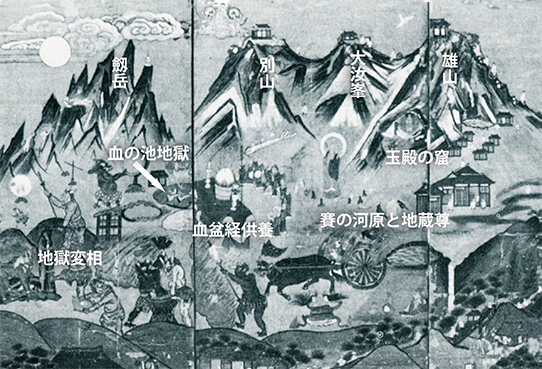

白山でもそうだが、立山でも室平の地獄谷のように地獄を連想させる地名があり、その曼荼羅にも地獄変相が描写される。とりわけ立山曼荼羅では、血の道に関わる血盆経 (けつぼんきょう) 供養が描かれていて、女性性を際立たせていることは注目してよい。ダンテの『神曲』でもそうだけれど、どうも、天国より地獄のほうが人気があるのは、どうしてでしょう。

来迎寺本 立山曼荼羅 (上半部分/本書より) に描かれた地獄変相と血盆経供養

白山の登山口、石川県白峯村桑島の「盆まつり歌」の歌詞には血の池地獄がこのように歌われていた。「また罪深き罪人は、血の池地獄に送るなり。血の池地獄の切なさは、深さが四万由旬 (ちなみに、須弥山の高さが八万由旬) なり。深さが四万由旬なり。はばも四万由旬なり。 八万由旬のその池に、糸より細き橋をかけ、数多の罪人召し寄せて、この橋を渡り、向かいの岸につくならば、成仏をとぐべしとせめ行う‥‥」

敦煌からの風と絵解き

川口さんは空海や道真といった平安朝文学の精華を研究するには漢文学の研究が必要だと感じ、その中で四六駢儷体から新潮流の口語体である白話体への移行を知った。その中国の説話文学の地盤から辺境に残る絵解きの漢文である変文 (へんぶん/へんもん) へと導かれたという。この流れは、遠く敦煌の資料が日本の古代精神に繋がるのではないかという仮説に導いた。

変文は唐の後半に起こった聴衆の前に主に絵を掲げて説唱した俗講と呼ばれるもののための大衆向けの文学である。日本でも中世に声明を取り入れた説教節が発生し、平家物語を節語る平曲の影響を受けて17世紀には最盛期となった。方言を交え、特殊な敬語で繰り返し丁寧に語られたという。中には演芸化する者もあり、「念仏おどり」や「念仏の申楽」の源にもなった。「俊徳丸」や「小栗判官」が有名だが、やがて浄瑠璃節に取って代わられ、それは人形浄瑠璃へと引き継がれていく。白山講や立山講での唱導講説もこの流れのなかにあった。

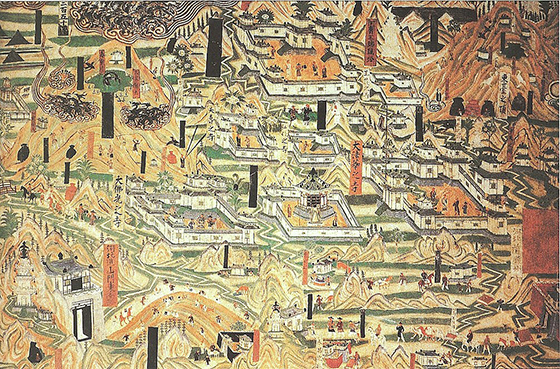

北魏時代の敦煌莫高窟では仏伝や本生譚が描かれ、唐では浄土世界の大画面が描かれる。敦煌でもこの時代は圧倒的に浄土変相が数を占めるという。しかし、わが国では、浄土変相よりも六道図がわりに多く、中でも地獄変相にアクセントが置かれたという。六道物語の唱導で知られているものが、平康頼(たいらのやすより)作の『宝物集』である。こんな具合です。「昔、父をころし、母をころし、羅漢をころし、塔を破り、堂をこぼちて、清き尼を犯し、持戒の聖人をおとし、全てのものを殺し、人のものを盗み、婬を好み、酒を飲む。皆これ地獄の因とならざるという事なし。‥‥無実によりて、菅原大臣を流したによりて、地獄におちたり‥‥。」道真の怨霊が都を騒がせ、加えて将門の亡魂は王朝社会の民衆の人心を動揺させた。『今昔物語』には平安末期の幽霊伝説が散見され、『古本説話集』には和泉式部の名歌を掲げ、世の無常に人の涙をしぼる。

いまはむかし、和泉式部がむすめ、小式部の内侍、失せにければ、その子供をみて

とどめをきて 誰をあはれとと思ふらん 子はまさるらん子はまさりけり (『後拾遺和歌集』)

性空上人への教導を願いながら無念を飲んだ歌

くらきよりくらき道にや入りぬべき はるかに照らせ山のはの月(『拾遺集』第二十 哀傷)

空海は『秘蔵宝論』において

「生れ生れ生れ生れて生の始め暗く、死に死に死に死にて死の終わり冥し」と無明の業を嘆いた。

白川院の世では、京に鬼神が横行すると妖言が立ち、この風潮に源平以来の争乱が相い続けば、亡魂の供養は切実なものとなっていき六道遊行、地獄蘇生、冥界遍歴といった伝説のたぐいは唱導説話というマスメディアによって広く深く浸透していくことになる。これに音楽、舞、戯劇の要素が加わっていった。

当麻寺における二十五菩薩の行道法会のような極楽浄土を顕現させる極楽戯が登場する一方で、そのアンチテーゼとしての地獄戯が現れる。京都の壬生寺の大念仏狂言には「賽の河原」が登場するし、他の場所にも釜茹などの情景が繰り広げられる。能の『善知鳥/うとう』には「冥途にしては、化鳥となり、罪人を追っ立て、黒鉄の嘴(はし)を鳴らし、羽をたたき、銅 (どうがね) の爪を磨ぎ立てては、眼をつかんで肉 (ししむら) をさけばんとすれども、猛火の煙に咽んで声を上げえぬは鴛鴦を殺しし科やらん、遁げんとすれども立ち得ぬは羽抜鳥のむくいか」と能にも凄惨なイメージが登場するようになる。とはいえ、狂言では閻魔や鬼たちも誑かされるのだが。

壬生寺の大念仏狂言

中国において、唱導における説話が造形化されたものが「変」であり、塑像などの立体もあるが、その代表が絵画である。「変相」という呼び名で一般的になった。これには、経変と俗変というジャンルがあった。経変で代表的なものが地獄変で、俗変の有名なものが王昭君変であろう。それをリズムのある韻文で歌い・語ったのが「ヱとき」だった。晩唐から五代にかけて、それを文書に記録されたものが「変文」なのである。唱導説話とは、単なる説話にとどまらず、今で言えばラッパー的な音楽要素と図解という視覚的要素が相いまって立体的な演変形態となったのは上に述べた通りである。

インドから西域を経る中で仏教宣伝のために釈迦の生涯である仏伝やその驚くべき前生を語る本生譚といったものが絵解きという強力なデバイスによって精力的に伝搬されていったと考えられる。今回見ていただいた垂迹曼荼羅は、日本独自の思想と日本の原始風景を描いたと信じられていた。しかし、密教、浄土教、タオイスティックな十王経などといった西方からの蒼波と共に渡来した変相は、日本の古代固有の祖霊を鎮め讃仰してきた山岳信仰という母体を浸し続けていたのである。ここに、大和絵のたおやかさと渡来のイメージとが昇華された独特の山岳曼荼羅のイメージが醸成されていった。

本書を知るに及んで、絵巻や曼荼羅といった美術ジャンルにイコノロジーの立派な研究があったということに驚かされた。それも川口さんのような文学者によってなされていたことは二重の驚きだった。絵解きの研究に川口さんを向かわせたのは、コレージュ・ド・フランスの中国・チベット学の権威ロルフ・スタン博士に「日本の絵解き研究書はあるか」と聞かれて答えに窮したことによる。博士の「日本人は、なんと怠惰な国民だろう」と言われた言葉に発奮したらしいのだが、現在の顕学の徒たちもこの発奮に続いておられるだろうか。

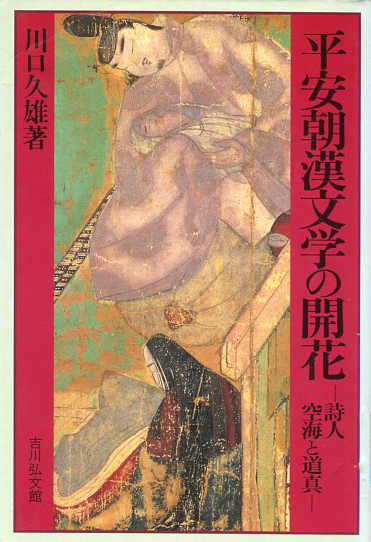

『平安朝漢文学の開花ー詩人空海と道真ー』空海、道真、華厳縁起などの世界を瑞々しい口語訳で語る。

『風土と美意識の系譜』

『山岳まんだらの世界』の続編。「日本列島の山水風景と雪月花的美意識」「葱嶺流沙の風景」「中国への旅」収載。

『絵解きの世界― 敦煌からの影 ―』

本文の最終章「敦煌からの風と絵解き」にはこの著作からいくつかを引用させていただいている。本書の中の「菅原道真と文学意識」は秀逸です。どちらかと言うと『山岳まんだらの世界』よりも研究書という趣が強い。

『大江匡房(まさふさ)』

78歳で藤原明衡が亡くなった後、その文芸を引き継いだのは、この弱冠26歳の匡房だった。しかし、晩年の彼は、こう呟く。「司馬遷謂えることあり、誰がためにか為(つく)らむ、誰をしてきかしめむと。蓋し聞く、匠石は斧を郢人(えいひと)に輟(や)め、伯牙は絃を鍾子に絶つといふことを。何に況むや、風騒の道、識る者はすくなし。功心拙目ということ、古人の傷ぶところ。」大江匡房『朝野群載』川口久雄訳 白川院政期前後の様子を描写して良書。

『平安朝の漢文学』

澗水(谷水)を一杯、朝(あした)に命を支ふ/山霞一咽 夕べに神(たましい)を谷(やしな)ふ/懸けたる籮(かずら) 細(くわし)き草 体(すがた)を覆ふに堪えへたり/荊(おどろ)の葉 杉の皮 是れ我が茵(しとね)なり (空海『性霊集 巻一』山中に何の楽しみかある)

九世紀の漢詩文の記念碑的達成として前期の空海、後期の道真が挙げられる。多くの作品が失われた中で、この二人の作品は奇蹟のように伝存する。

密教体系 第十二巻 密教と文化

川口久雄「弘法大師の文学と現在」を収載

『梅沢本 古本説話集』

本文に紹介した「和泉式部歌事」をはじめ好色滑稽譚の平中物語など今昔物語や打聞(うちぎき)集と同じ時代に成立した説話集。川口久雄校訂。

土橋寛『古代歌謡の世界』

奈良朝の風土記にある歌垣の歌のような古代民謡と明治以降の盆踊り歌である近代の民謡とは驚くほど似ているという。

藤原明衡『新猿楽記』川口久雄訳注

猿楽や当時の風俗の貴重な資料というだけでなく話としても面白い。修験の山々は、大峯、葛城、熊野の金峯 (みたけ)、越中立山、伊豆の走湯、根本中堂、伯耆大山、富士の御峯 (みたけ)、加賀の白山、高野‥‥に行を競い、験を挑む山伏と『新猿楽記』に列挙されていた。

ロルフ・スタン『チベットの文化』

『盆栽の宇宙誌』と共に貴重な邦訳、これはチベットの歴史、宗教、文化についての素晴らしい著書だった。チベットの「ム」についてはこの本に言及がある。

コメント