ゲルショム・ショーレム『ユダヤ神秘主義』

今回の夜稿百話は、ゲルショム・ショーレムの歴史的名著『ユダヤ神秘主義』をお送りしています。前回 part3 は、スペインの『ゾーハル』と同時期に存在した忘我的カバラ―の代表者であるアブラハム・アブーラーフィアの神秘主義を概観し、彼の弟子によって書き留められたアブーラーフィアの瞑想過程を開示す『シャアーレ・ツェデク/正義の門』にある瞑想の段階を概略ご紹介しました。

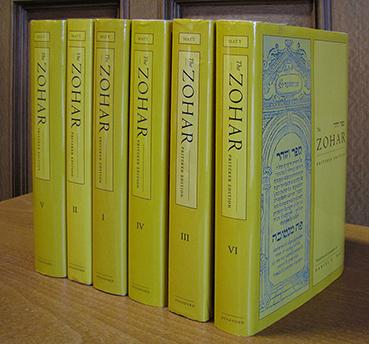

1275年後の数年間に預言者的カバラーの教理を打ち立てたアブーラーフィアは、自らの方法を「名の道」と名付け、そのための瞑想としてホクマス・ハ=ツェルーフ (文字の組み合わせの学) と呼ばれる体系を作り上げました。これに「セフィロース」の道を加味することで総合的な新たなカバラーが形成されます。カスティーリャのどこかで著されたひとつの書物が今回の主人公、『セーフェル・ハ=ゾーハル』つまり『光輝の書』でした。この『ゾーハル』を書いたのは誰なのか、その内容とはどのようなものだったのか。いよいよカバラー文学の精華『ゾーハル』をご紹介することになります。

ゲルショム・ショーレム (1897-1982) 1935

第五章 ゾーハル その成立過程

「分別のある者たちは大空の輝き (ゾーハル) のように輝いた (ダニエル書12)」

カバラー文学の一切を凌駕した『セーフェル・ハ=ゾーハル/光輝の書』は数世紀に亘って、聖書とタルムードに比肩する地位を維持した。この書が、最初はカバリストの間に伝わり、ユダヤ人のスペイン追放以降はユダヤ民族全体に広がって、ラビ文学の中で一つの規範となりうるのに、ほぼ二世紀を要したといわれる。作者は、自分自身を努めて隠そうとしながら、自身が作り上げたカバラーの特異な世界をその個性で映し出し、ユダヤ教の中枢にあった、あの神話の復活を記録に留めた。

1.『ゾーハル』の言語・表現

一見雑多な寄せ集めのような『ゾーハル』の文章は、誰が書いたのか ? そして、それは、一人だったのか、あるいは集団だったのか ? ショーレムは『ゾーハル』の五巻のうち最も重要な21作、ページ数にして二千四百ページに上ると言うが、最初の18作については、言語、文体、諸理念において同一人物の著作であるとして間違いないと言う。18作以外の3作については、その表現が、かなり劣ったものであるらしい。18作が同一人物説に決定的だったのは、書かれたアラム語が、作者に仮託された2世紀の *a シモン・ベン・ヨハイが活躍していた頃のアラム語ではなく、作者が精通していた二つのアラム語の文献であるバビロニアの *1 タルムードやトーラー (モーゼ五書) の古いアラム語訳『タールグーム・オンケーロース』を混ぜ合わせて自己流に解釈した言葉であり、13世紀のヘブライ語が下地として見えているという。そのような言葉によって書かれていることが18作全体を通じて明白だと言うのである。しかし、その文体や記述の仕方は、はなはだ不統一で、流麗であったかと思えば、訥々となり、荘重で美文調になると思えば簡略で謎めいたりするし、当時の説教師の決まり文句が使われたりしている。

ポーランドユダヤ人歴史博物館

例えば、タルムードの中で「アラビア人」と呼ばれているものがユダヤ人の「ロバ追い」を意味し、「船」を意味する語が「宝物殿」を、「強さ」を意味する言葉が「乳房」あるいは「子宮」を意味するといった具合なのである。『ゾーハル』の著者は、アラム語に翻訳しようとした自分の時代のヘブライ語が古い書物のヘブライ語とは全く別の言語になってしまっていることに気づいていなかった。自分が属する時代のアラム語辞典を引用しながら、新しい神秘主義の言語を古い語に書き換えようとして古い言葉の意味を勝手に拡大解釈し、新造語さえ使ったようなのだ。

どのように文体を変えようとも「遍 (あまね) き‥‥」という言葉が随所に現れる。名詞にデ=コーラー〈遍〉と言う言葉が付加された言い回しで、遍き完成、遍き結合、遍き形態、遍き深み‥‥といった具合なのである。この語法はグノーシス派が愛用したもので、古いユダヤ文学では、よく知られていたという。「秘儀中の秘儀」「歓喜中の歓喜」「深奥中の深奥」といった言葉もそうなのだが、新プラトン主義で使われていたものが、カバラーに浸透していった証左なのである。撞着語法、逆説法に対する偏愛も同様で、タルムードに登場する「煮えかつ煮えていない」と言う言葉が、単に生煮えを表しているのに対して『ゾーハル』の「在りかつ無い」という表現では、霊的な仕方で存在するために、的確な表現ができないことを表すのである。もう一つの言い回しとして、ある語についての反意語を否定して、その語を強調するやり方がある。「内密にして公然ならず」「短くて長からず」といった具合である。文体の癖のようなものから作者を特定しようとしている。これなどは、表章 (おもて あきら) さんが、作者名のはっきりしない文献を世阿弥のものと特定した仕方と同じだ。

『ゾーハル』の中の『老翁』の冒頭部は、このように書かれている。みすぼらしいロバ追いの老人がラビ・シモンの門弟たちの前でみずからを偉大なカバリストであることを明かすシーンである。

「空中を飛び、群れを離れて孤り飛行する蛇、この蛇とは何か。この蛇の歯のあいだに憩う一匹の蟻、仲間の中で始まり孤立の中で終わる飛翔の喜びにひたる。実在しない樹に巣を営む鷲とは何か。その雛たちは生育するが、それは生き物のあいだではない。この雛たちは創造されなかった所で創造されたのだ。この鷲の雛とは何か。上昇するときには下降し、下降するときには上昇する。二つは一つであり、一つは三つである。このようなことが該当する者たちとは何者か。‥‥」

『ゾーハル』は、どのような資料を活用して書かれたのかが、はっきりしていて、 *b モーセス・マイモニデースと *c ユダ・ハーレーヴィーの著作が知られている。特にマイモニデースの理論は作者の幾多の基本問題に関する考えに多大な影響を与えている。これに加えて、ドイツの *2 ハーシード (敬虔者) のもの、スペインのカバラー的精神風土を作り上げたといわれるゲロナの街 (カタルーニャ) のカバリスト集団が挙げられる。特にこの集団の魂と言われた *d モーセス・ベン・ナハマンは、個々の事例にまで影響を与えたと言われる。そして、アブラハム・アブーラーフィアに決定的影響を受けた *e ヨセフ・ギカティラの『ギンナース・エゴース/胡桃園』という著作である。このような、かなりはっきりした影響がみられる著作群がある一方で、あろうことか実際に存在しない過去の文献を捏造したりするのである。

『バーヒールの書』

13世紀の初頭に発展したカバラーは、様々な要素の豊かな混合から生まれたが、特に *3 『バーヒールの書』によって媒介された本質的にグノーシス派の古い伝統の残滓とユダヤ教的新プラトン主義との出会いから生まれたものだと言う。それは、新プラトン主義の流れが強まるとその反動としてグノーシスの流れを引き起こしたというのである。『ゾーハル』の作者もその流れの中にあった。ショーレムは、我々が相手にしている作者は、確かに中世のユダヤ教の教養をたっぷり身に着けた人物ではあったが、根本的に魂のずっと太古の層に生きていた人物ではないかと言う。当時、影響力の大きかった宇宙発展の七千年周期説は完全に無視しているのである。完全な原始的心性と瞑想を目指す神秘主義の深淵を開いて見せようとする情熱とが、本文の中で突如入れ替わり、しかも、その二つは調和していると言う。つまり、教養のあるシャーマンだった。マイモニデースの哲学的啓蒙も新プラトン主義の著作も知っていたが、彼には神秘主義的ミドラーシュ(探し求めるもの/ 聖書解釈から派生した文学ジャンルの一つ) こそ、神のみ言葉を感銘深く語りうるものであり、カバラー的な理解におけるユダヤ教の偉大さを人々に覚醒させうる手段と考えていたようだ。ともあれ、『ゾーハル』は様々な要素からなる多様な時代に成立した文書の集積だと思い違いをされてきたが、事実は、全く逆で、作者の生涯の最後の期間1286年から1293年の7年間に数千ページの書物を著したと考えられるのである。

モーセス・デ・レオンの生地 グアダラハラ

この書は1280年代から90年代のあいだにモーセス・ベン・シェムトープ・デ・レオンというカバリストによって広められたことが分かっている。彼は、1290年までカスティーリャの中心部にあるグアダラハラ (グアダラヤラ) という小さな町に暮らしていた。そして、1305年にヴァラドリッドの宮廷からアヴィラへの帰途にアレヴァロでなくなっている。この人物が『ゾーハル』と深く関わっていた。

2. モーセス・デ・レオンは『ゾーハル』の作者か

ショーレムは、『ゾーハル』の作者が唯一人の人間であることを確信した後も、その作者が モーセス・デ・レオンであるかどうかを決めかねていたという。アッコー出身のカバリスト、イサク・ベン・サムエルの日記には、レオンと遭遇し、彼の所持するシモン・ベン・ヨハイの古い書物 (『ゾーハル』のこと) を見せようと約束してもらったが、彼の家を尋ねると彼は死んでおり、こんな噂話を耳にはさむ。ある金持ちが『ゾーハル』の原本を譲ってくれるなら息子を故人の娘と結婚させてもいいとレオンの未亡人に申し出た。すると未亡人は、それは、夫のレオンが自分で書いたもので、シモン・ベン・ヨハイが書いたことにすれば、高く売れるからだと話したという内容だった。日記にそう書き残していたのである。15世紀の年代記作者によるイサアクの報告の続きでは、モーセス・デ・レオンの弟子の一人に『ゾーハル』についての証言を物語ってもらうとするところで話が途切れていた。

モーセス・デ・レオン (1250-1305)

『ゾーハル』の著者とされている。

レオンを作者とするには、解決されない問題が、いくつかあり、別けても *e ヨセフ・ギカティラとの関係を考慮しなければならないとショーレムは言う。モーセス・デ・レオンは、アブラハム・アブーラーフィアの預言的カバラーには興味がなかったが、アブーラーフィアの信奉者だったギカティラの書『胡桃園』の引用は、レオンのヘブライ語の著作にかなりあると言う。しかし、後のギカティラは、アブーラーフィアのカバラーも『胡桃園』に見られる諸理念も捨てて、神智学的カバラーへ完全に傾斜してしまった。その頃の著作が『セーフェル・ハ=オーラ―/光の書』であり、この書名は『セーフェル・ハ=ゾーハル/光輝の書』を連想させる。二人は、著者名をあきらかにしないまま互いの著作を引用していて、おそらく、二人ともカタルーニャにおける最も親密な神智学的カバラーのサークルにおけるメンバーではなかったかと考えられるのである。

結局、『ゾーハル』の作者がレオンであるという決め手になったのは、『ゾーハル』の記述の仕方とレオンの他のヘブライ語による著作の表現との類似性だった。そうは言っても、荘重でエキゾティックなアラム語の人工的な古めかしさがなければ、この著作がこのように成功を収めることは無かったのではないかとショーレムは考えている。

第六章 『ゾーハル』の神智学

同時代の二人のカバリストアブーラーフィアとレオンとは対照的だった。アブーラーフィアでは瞑想を通して忘我へと至る実践的な哲学だったのに対して『ゾーハル』では、叡智的世界の奥義を通じて神性世界の秘密へ迫ろうとする。それは、貴族主義的なアブーラーフィアの体系に対するアンチテーゼと言ってよかった。つまり、『ゾーハル』では、聖書の言葉に結びついた説教学者と注解者としての姿勢が濃厚であり、人々の不安に寄りそい彼らの心の琴線に触れようとしたのである。とりわけ聖書注解の形式は真にユダヤ的な思考を土着化させた形式と言われ、体系化には無縁のものだった。『ゾーハル』にとって問題の核心はユダヤ神智学であり、13世紀のカバラーの主流も合理的神学によって揺らいだ素朴な民衆信仰を堅持しようとするものだった。

神智学とは何か? それは、活動する神性の隠れた生命を予感し、把握し、記述しうると信じ、瞑想によって、その中へ沈潜することもおそらく可能と考える神秘主義的教義、ないし思想の傾向である。神智学は、神が神性の閉鎖性から秘密の生命活動へと顕れ出ることを確かめることによって創造の秘密が、この生きた神の鼓動にもとづくことを発見する。その意味で言えばキリスト教の神秘家であるヤコブ・ベーメとウィリアム・ブレイクを「神智学者」と呼びうるとショーレムはいう。

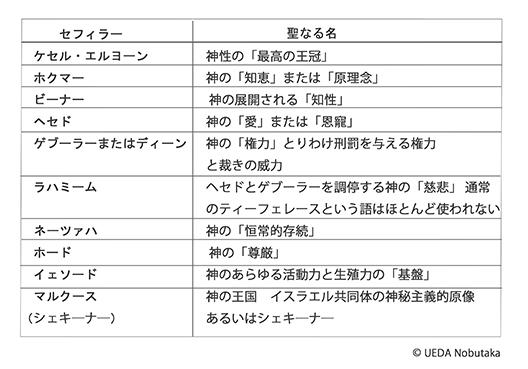

この神智学の基本概念は、セフィロースにある。この言葉は、神秘的な「領域」あるいは「境界」と訳されるが、*4 『セーフェル・イェツィーラー (創造の書/形成の書) 』では単に「数」を意味していた。それが、やがて神の潜勢力と流出の意味を帯びてくる。問題になるのはメルカーバーの玉座の神の栄光ではなく、その内側になる。『バーヒールの書』といった13世紀半ばまでの種々のテキストには玉座世界の本質とグノーシス派の原初的プレローマとは完全に分離していなかった。これを分離したのがカバラーなのである。カバリストたちはセフィロースの世界に留まる事なく深みへと突き進んでいった。瞑想の深い層から生まれた知識が浅薄になるにつれ、当初の象徴は驚異的な相貌を失い抑制のない寓意へ落下していった。それに抗して、彼らは新たな象徴によって生動する層へと突き進もうとした。

1. セフィロースの象徴体系と展開される言葉

『ゾーハル』の作者や多くのカバリストにとって神性の最も内なる自己は属性のない「無限なるもの」であり、自己が、そこから世界過程の中に流出するとき肯定的な属性が付け加わり、神的生命の現実を形成していくと考える。『ゾーハル』においても神を二重構造として捉える。第一の世界はあらゆるものの中で最も隠れたものであり、神自身のほかは誰も知らない『エン・ソーフ「無限なるもの」』の世界である。第二の世界は神が認識される属性の世界と言える。この二つの世界は石炭と焔のようにダイナミックな統一体を成している。その秘密の生命は焔となって流出するとき初めて顕現するのである。上方の世界では神のダイナミックな統一があり、下方の世界は分化と分離が起こるメルカーバーや四大元素の世界である。しかし、二つの世界は関係しあっている。ギカティラは、こう述べている。「『彼』は万物をみたす、それゆえに『彼』は万物である。」

この基本的属性は10想定されていて、神の生命が一つの運動として自身から流出し、神自身へと還流する10の段階を示している。注意しなければならないのは、このセフィロースは新プラトン主義の教説が言うような絶対者と感覚世界との中間段階を示すものではないということである。これは絶対者の外部にある。『ゾーハル』はセフィロースを段階として扱うが、神と世界のあいだにある梯子といった連続したものではなく、連続と分離を繰り返す動的なものだという。隠れた神の本質という閉ざされた殻を神自身の創造力が突き破る。この創造力は地上の創造活動の内にも内在し、認識しうるものではあるが、カバリストにとっては自然に先行する上位の神智学的世界として現れる。聖書の一語一語がこうしたセフィロースの一つ一つに一致している。そうした聖書の節が歴史的な人間世界の出来事や被造物の領域を記述しているだけでなく、その詩的象徴によって神自身の内部の秘密の出来事、神的生命の衝迫をも表現していると言う。ここに聖書の言葉とセフィロースとが結び合わされることになるのである。

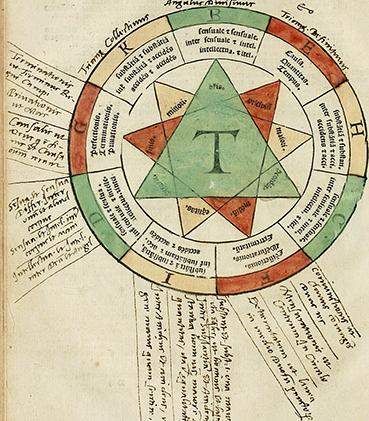

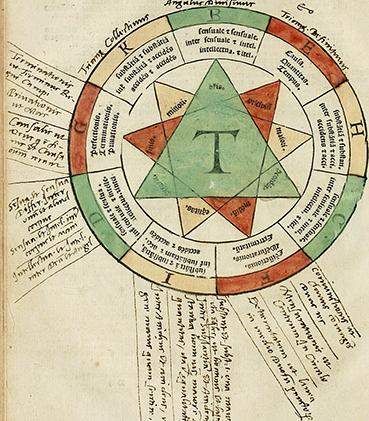

したがって『ゾーハル』にとってトーラーは神の内なる生命が表される巨大な象徴体系となり、トーラー全体が神聖な神の名になるのである。トーラーの中に絶えず新たな秘密を発見できる者にとってトーラーは、六十万の「顔」を有するのであり、「自己の魂の内奥」とその「固有の光」によって各人のみが発見しうる固有の解釈が可能であると言う。セフィロースを操作する人間の資質によって取り出しうる象徴体系は異なるのである。フラセス・イェイツが神の属性を操作して新たな神学的概念を作り出す *f ライムンドゥス・ルルス (1232-1316) の「術」の出現を『ゾーハル』などのカバラーとの接触と見ていて、その類似点を指摘しているのはさすがと言える。

ルルスの「術」

セフィロースが創造の意図の初めにエン・ソーフの秘密から分泌された一つの力であることは既に述べた。この内部における生命過程は、言語的要素の展開として捉えることが可能であり、神の流出の世界は、言語過程が神自身の中で先取りされていることになるのである。

それは、「測りがたい意欲」→「想念」→「聞こえない内なる語」→「聞き取れる声」→「発話」となっている。示顕の最も隠れた状態である神は「彼」と呼ばれ、その本質と恩寵と愛を全面的に展開するとき「汝」と呼ばれ、神が最も外部に示顕し、最後の普遍的属性において働くとき「我」と呼ばれる。

この「我」は創造における神の現在と内在を意味する *5 シェキ―ナ―である。人間が自己の自我を最も深く認識するときに出会うのが神、即ち神的「我」なのである。人間は、この出会いから「彼」へと、さらにより深い段階へと迫って行くことができる。したがって神の人格は否定されない。つまり汎神論ではないことを闡明にする。

2. 「無」からの創造と輝く点セフィラ―

自己自身の内へ向かって輝く神性の光は、外に向かって発展しようとする。このパースペクティブが、名状し難い充溢であるエン・ソーフを「無」に変貌させる。この「無」をカバリストは、第一のセフィラ― (セフィロースの単数形)、あるいは「最高の王冠」と呼ぶ。それは存在するもの一切の裂け目の中にある深淵だと言う。14世紀のラビ・ヨセフ・ベン・シャロームなどは、「現実の変化、形式の移り変わり、ある状態から別の状態への事物の移行の度にこの『無』の深淵は新たに渡られ、ある神秘的瞬間に口を開く」と述べ、この連関なき純粋状態の領域にある「無」に触れなかったものは変化することができないと言うのである。

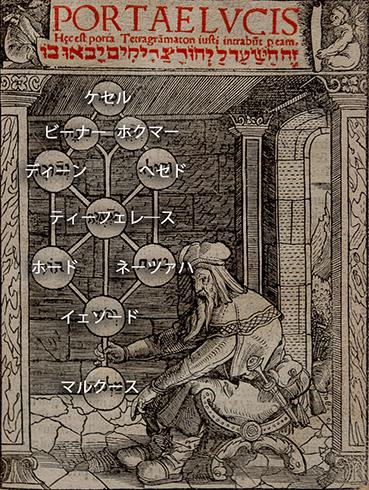

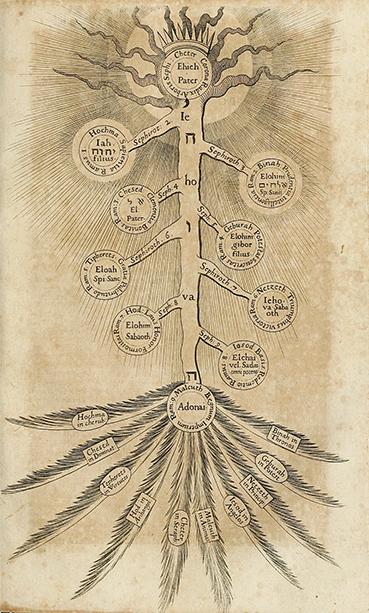

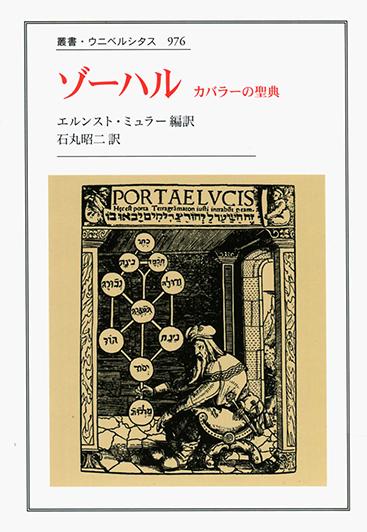

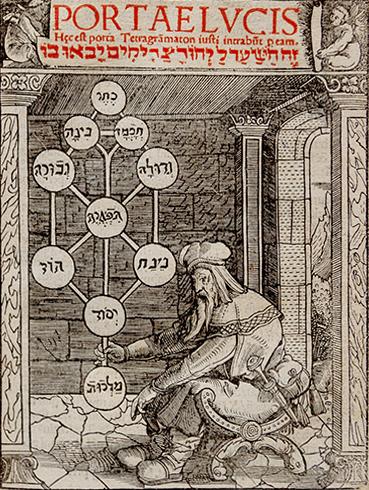

ヨセフ・ギカティラ 『シャアーレ・オーラ―/光の門』

におけるセフィロースと生命の樹

モーセス・デ・レオンのヘブライ語の著作では円の中心としての点が「無」の中から輝き出る原点として登場する。それは「無」と存在の中間にある「存在の根源」であり、聖書の最初の言葉が語っている「初め」を描き出している。原点が輝き出る様が見られるのは、「無」の領域ではなく、神のエーテル状のアウラから出るという。エン・ソーフの秘密の中から湧き出てアウラに取り囲まれて、いかなる色もない焔が広がると燦然と輝き始め、焔の深奥に泉が生まれる。この泉は取り囲むエーテルを突き破ることなく、隠れた最高点が、あふれ出る勢いによって輝くまで知られることはない。この点が神の「知恵」ホクマーと呼ばれる。一切の存在物の本質は展開されていなくてもこの存在の原型として叡智の中にある。この原点は次のセフィラ―において「宮殿」あるいは「舎殿」と呼ばれ、この領域が外に向かって働くと宇宙の「舎殿」が構築される。このセフィラーは、ビーナ―と呼ばれ「知性」を意味するだけでなく事物を区別し分離する。ホクマーにおいて未分化であったものは個別化された純粋な全体となるのである。ビーナ―の母体から流れる出る七つのセフィロースは創造の七日に相当する。「無」から発する存在は、主客分離以前の段階から分離することによって認識が可能となる。神が永遠の主体として示顕する時、ビーナ―、つまり神的知性と呼ばれるのである。第九のセフィラーであるイェソードは、秘められた「世界の生命」を意味する。神的光の最初の輝きは世界の精子でもあり、「無」から発するこの輝きが「天上の母」なる神的知性の中に入ると、その子宮から王と王妃、息子と娘が生まれる。これは古代の男性神や女性神の祖型を思い浮かべさせる。敬虔なカバリストには受け入れがたいこの表象も『ゾーハル』の作者には魅力的だった。男根の象徴表現が、彼のいうイェソードには、ついて回っているらしい。『ゾーハル』における描写のどぎつさと逆説性は類書の及ぶところではなかった。

トーラーの冒頭は「はじめに神は創造された/ベレーシース・バーラー・エロヒーム」である。ベレーシースは「初めに」、エロヒームは神の名であり、バーラーは創造である。主語のバーラーという語に潜む隠れた無が流出あるいは自己展開しエロヒームとなったのであって、エロヒームは客語であって主語ではないという。エロヒームは主客が分離した後の神の呼び名だと言うのである。それは、不可視であった世界過程の主体としての神が洞察される瞬間に過ぎず、レオンのいう「水面の陽光の戯れ」なのである。

キリスト教カバラーにおけるセフィロースと生命の樹

セフィロースは神を呼ぶ10の名であり、全体として神の大いなる名を成し、「王の顔」、つまり王が現れ出る際の「神の相貌」である。深奥の隠れた存在が、*5 シェキーナー (マルクース/神の王国) の示顕に至るまで降臨する宇宙の10の段階と言われる。同時に神的諸力は積み重なって層を成し、既に『バーヒールの書』にあるように一本の樹のような形になる。樹木は即ち人間であり、「神人同型説」を正当化するのである。

ちなみに、シェキーナーの女性性を言挙げしたことがカバラーの最大の革新といわれ、大衆に受けた理由でもあった。『バーヒールの書』を通して侵入したこの理念は、もともとグノーシス派の典拠に基づいていた。下位の叡智は、プレローマの周辺にある最後のアイオーンとして質料の深淵に降り注ぐ「光の娘」だった。それはキリスト教的なものではなく異教世界と結びついていて、男性的アイオーンと女性的アイオーンとして神の「充溢」なるプレローマの世界を構成する神的潜勢力だったのである。それが、最初期のカバリストに届いたと言う。最後のセフィラ―であるシェキーナー (マルクース) では、「光の形式」を生まれ故郷としながら遠くの地に住まねばならない「娘」となっている。スペインのカバラ―、すなわち『ゾーハル』の倫理の中心は、変わらぬ愛と神との結びつきとしてのデベクースである。これらは本来の忘我体験に代わるものだった。この愛は共同体内での生活においても実現しうるものであり、カバラ―が、民衆の倫理に影響を及ぼした点で大きな役割を演じた。

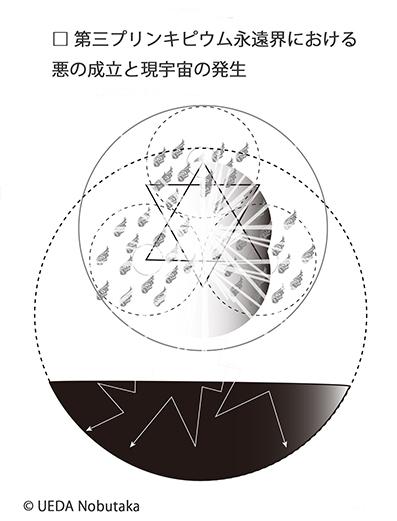

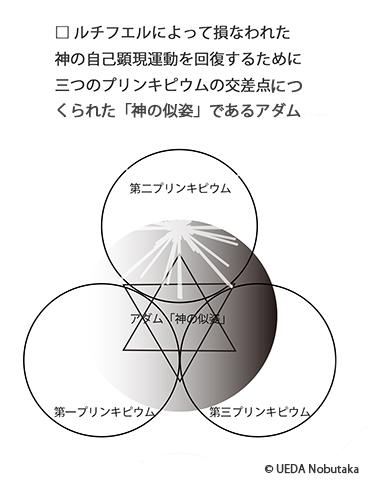

3. 悪の本性

思想的には悪を相対化し、単なる仮象として扱うことも可能だが、宗教にとって悪は現実であり、制圧しなければならないものであったとショーレムはいう。だが、『ゾーハル』の作者は悪を積極的な存在として描こうとしていて、悪魔的背信世界に対する興味は異常だという。ここにも大衆受けする要素がある。その世界は、時に人間の所行に関わりなく、あらかじめ存在している暗黒と誘惑の反社会的世界であるが、或る時には、人間が罪を犯す瞬間に神的なものから引き離して真に自由にする契機となる。道徳的悪は、この作者にとって、或る結びつきから引き裂かれて孤立させるものか、自分とは適合しない結合を強いるものであった。神が引き離したものを人間が自らに結びつけるなら神の企てに取って代わろうとするデミウルゴス的な思い上がりとなる。悪は、真正な連関する世界を破壊して、遺棄した後に偽りの連関を作り上げる。あらゆる罪業は、結び合わせていたものを引き離すのである。もともと同じ根から成長した生命の樹から認識の樹を分離したことが原罪の根底にあるという。

だが、ショーレムは悪の究極的根拠はもっと深いところにあるという。それは神の示顕そのものの中に、またはセフィロースの一つに存在していた。左手にある厳正なる正義・審判の属する神の怒り、右手にある慈悲と愛の特性、これら二つは相携え結びついたまま神の内にある。しかし、火が燃え過ぎて爆発し、外部に向かえば神性の世界を突き破って悪魔の背神的世界となるという。

ヤコブ・ベーメ 『シグナトゥラ・デ・レールム』からの図版

悪の本性はデモーニッシュなものであるが、この深い教義が、後のキリスト教神秘主義におけるヤコブ・ベーメの悪の起源についての教義に引き継がれ、ウィリアム・ブレイクにまでつながっている。とりわけ、べーメについては注目すべき類縁関係があるとショーレムは強調している。『ゾーハル』の作者にとって、悪が現実となるのはアダムの堕罪というより、アイオーンの過程そのものの中にあり、本質的にグノーシス的なのである。しかし、彼の考え方には矛盾があり、悪が神性の秘密そのものの一部と考えるのと同時に、樹木と樹皮の関係のように純良なものからの排泄される物のように表象しているのである。別の派のカバリストたちは、本来善良なものが分不相応な場所を簒奪しようとした時、悪になると考える。『ゾーハル』では、悪は定められた場所にあり、それ自体は死んでいるが神の神聖な光によって、たとえ、それがわずかであっても活性化すると信じ、左側である悪の化身サマエルそのものの中に神の生命の火花も存在する。あるいは生命過程の老廃物が人間の罪業によって生命のようなものを獲得すると考えていると言う。特筆すべきは、悪の現存は神が人間に選択の自由を与えようとしたためであり、宇宙創造の過程などから生まれたものではないと考えている点にある。「神は、人間に逆らう悪の抵抗によって、人間の道徳力が示され、増大するように、悪の現実的存在を欲せざるをえなかったのだ」と述べられている。

4. 『ゾーハル』の霊魂論

『ゾーハル』の霊魂論は、ネフェシュ (生命)、ルーアハ (精神)、ネシャーマー (霊魂)という三つの霊魂が俎上に上る。かつて、霊魂は、アリストテレスにおいて植物的魂、動物的魂、理性的魂という魂の三つの異なった能力として、あるいはプラトン主義者では三つの異なった能力というより三つの霊魂として考えられていた。これに12世紀のマイモニデースの「獲得された知性」という不死に繋がる思考力が加わる。『ゾーハル』のネフェシュ (生命)の中には、既に三つの能力が備わっていてトーラーの研究と善行によってより上位のより高い魂を獲得すると考えられている。ネシャーマー (霊魂)は、「聖なる霊魂」であり、神と世界の隠れた本性を洞察しうる最も深い直観力を持ち、神的知性であるビーナ―から発する火花と考えられる。

この霊魂に関する作者の想像力は、新たな形でかきたてられていった。神が世界を創造したとき、セフィロースの高所において様々な姿で神の前に立つものたちは天上の楽園にある宝物殿に収められ、そこでの霊魂は清浄無垢な天衣を纏っている。「王とシェキ―ナ―との合一」の結果セフィロースの領域から、その外側へと踏み出す。しかし、霊魂の地位や等級は既にこの前世の状態の中で決定されているという。霊魂は、地上での使命を全うし、善行を積み重ねながら地下の楽園で着るべき神秘の衣を織り上げる。この衣はブレイクにも19世紀末から20世紀初頭の神智学などにも登場する。この衣という概念に作者は夢中らしい。罪人には衣がないか、穴の開いた衣を纏い、裁きの後にゲヘナの「業火の河」で浄化される。トーラーの第一の戒律を破る者は別の肉体に転生するという。人間以外の転生は説いていないが、この輪廻の思想は、『バーヒールの書』かキリスト教の異端であった *7 カタリ派の影響ではないかとショーレムは言う。

『グラナダの降伏』 フランシスコ・プラディラ・イ・オルティス (1848–1921) 画

『ゾーハル』が人口に膾炙しようとしていた頃、スペインのユダヤ人たちを中心に巨大な混乱が起きていた。レコンキスタ (失地回復運動) の波がグラナダを飲み込み、陥落させたのである。これによってイスラムに残されていたナスル朝は滅亡し、イベリア半島は全てキリスト教国となった。これによって宗教の自由は失われ、ユダヤ人は離散を強制されるか改宗を余儀なくされるのである。これによってカバラーは大きな変革を強いられる。それはサフェドのイサアク・ルーリアによって形成されるのである。次回、最終回は近代カバラーの父ルーリアが登場する。

『サバタイ・ツヴィ伝 上』

『サバタイ・ツヴィ伝 下』

『カバラとその象徴的表現』

エルンスト・ミューラー『ゾーハル』

著者は、チェコのモラビアに生まれている。ウィーン大学で哲学博士号を取得。1907年から3年間パレスチナのギムナジウムで教鞭をとる。1910年からウィーンでユダヤ教区の図書館司書に就いた。1938年ナチスの進行によりロンドンに亡命。1954年に亡くなっている。 本書は『ゾーハル』の貴重な抄訳である。ただ、ドイツ語からの重訳でもあり、ショーレムのいうようなアラム語による表現の味わいは無いようである。

「胡桃の像 (かたち)で」『ゾーハル』より

「神は言った。光りあれ、と」――「ヴァーヴがなくなると」「闇」となる (光のヘブライ語からヴァーヴの文字を取るとエジプトという意味になり、イスラエルの民がエジプトを脱出する時に、神が、そこを暗闇で覆ったことを指す)。この日に人の子らの死病がおこなわれたからである。原光が隠れたあと、髄のために殻がつくられた。そして殻が伸び広がり、そのなかから再び別の殻を生み出した。‥‥

「胡桃の園に、わたしは降りて行った(雅歌6-11)といわれているように、ソロモン王が胡桃の谷に降りて行ったとき、彼は一つの胡桃を取って、その殻を眺めた。その時彼は、わるい霊から生まれたあの悦楽はすべて胡桃の殻にあたることに気づいた。それらはもっぱら人間にくっついて、人間を汚そうとする。それについてはこういわれている。「そして人の子らの楽しみ、多くの側女(コーヘレト書2-8)」それでも至聖はすべてを世界のなかに造り、それによって世界を完成へともたらさねばならない。そしてすべては内側に数多くの殻につつまれた一つの髄を持っている。上と下の、上の点の秘密である頭から全ての段階の終わりまでの世界全体はこんなふうである。それらはすべてほかの服にたいしてひとつの服であり、他の髄のなかにあるひとつの髄であり、ほかの殻をつつむ一つの殻なのである。

フランセス・イエイツ『魔術的ルネサンス』 「第一章 中世のキリスト教カバラ ― ライムンドゥス・ルルスの術」

キリスト教神秘主義著作集 『ヤコブ・ベーメ』

*1 タルムード

タルムード は研究を意味する言葉。

旧約聖書に書かれたモーゼの律法とは別系統の口伝律法を収録した文書群であり、6部、63篇ある。このタルムードは、口伝の「ミシュナー」(反復) と、その注釈である「ゲマラ」(完成する) の2つの部分に分れ、「ゲマラ」には、バビロニア版とエルサレム版の二種類がある。したがって、ゲマラの違いによって二つのタルムードがあることになる。

口伝律法=ミシュナー は、アキバ・ベン・ヨセフが集め、ユダ・ハ・ナシが200年頃に完成させた。その研究討議または注解をゲマラ と呼ぶ。ミシュナとゲマラを収録した書が『タルムード』である。

2世紀ころ成立したエルサレム・タルムードは、350年~400年頃、主にパレスチナ・アラム語で書かれていて、ティベリアとカイザリアのアカデミーを中心とするイスラエルの地のユダヤ人学者によって編集され、350~400年頃に本の形に編集された。

バビロニア・タルムードは、紀元500年頃にバビロニアのスーラ、プンベディタ、ネハルデアの学者が編纂したもので、主な編纂者は、ラヴィーナとラヴ・アシである。ヘブル語とアラム語で書かれている。一般的に「ゲマラ」または「タルムード」という場合、この版を指している。

*2 「敬虔な者/ハーシード」

「敬虔な者/ハーシード」は、有徳で思いやりのある行動を意味するヘブライ語「ヘーセド」という言葉に由来する。ハシディズムは、この言葉を起源として生まれた超正統派のユダヤ教運動だった。一般には、18世紀にバアル・シェム・トーヴが開始したとされ、ガリツィア地方 (ポーランド・ウクライナ国境地方) を中心に発展した。敬虔主義運動とも訳される。神は宇宙にあまねく存在するとしている。19世紀後半には、正統ユダヤ教の中に組み入れられた。

ベルツ大シナゴーク ハシディズムの集会 イスラエル

*3 バーヒールの書

『清明の書』。1世紀のラビであるネフニャン・ベン・ハカナのミドラーシュとして知られる。ミドラーシュ (探し求めるもの) は、聖書解釈から派生した文学ジャンルの一つ。カバリストは、バーヒールの作者を、西暦100年頃に住んでいたミシュナイク時代 (第二神殿時代/前516年から紀元70年) の終わり頃のラビであるネフニャンに帰したが、中世のカバリストは、この書は統一された著作ではなく、散らばった巻物や小冊子に見られる断片を集めたものと考えている。出版されたのは12世紀のプロヴァンスのカバリストの学校だったが、その前にいくつかの写本が存在していたと考えられている。

*4 セーフェル・イェツィーラー (創造の書/形成の書)

イェツィーラーは形成の書、または創造の書と訳される。初期の注釈者によって、カバラーとは対照的に数学と言語学の理論書として扱われた。この本は伝統的に家長アブラハムの作とされているが、ラビ・アキバが120年頃書いたとされる。また3~6世紀の成立とする説もある。*c ラビ・サーディア・ガオン (892-942) によれば、この本の著者の目的は、この宇宙の物事がどのように生まれたかを文章で伝えることであった。逆に、*d ユダ・ハーレーヴィー (1075-1141) は、この本の主な目的は、一面では多形に見えながら、一様である神の統一性と全能性を理解できる手段を人間に与えることであると主張した。

*5 シェキーナー

シェキーナーは輝くという意味だが、もともとは「留まる」「宿る」という意味だという。神の栄光が人間の間に留まる、あるいは宿るということから神の内在と関わる。『ゾハール』のセフィラ―では、「神の王国」を指し、イスラエル共同体の原像と言われている。

*6 アッガーダー (聖者伝説)

聖書の注解や格言を通して教訓的なものを引き出したり、聖書に書かれていない物語、様々な逸話などのたぐいを指す言葉。民間伝承、歴史的逸話、道徳的勧告、ビジネスから医療に至るまで様々な領域における実践的アドバイスを盛り込んだラビのテキストの大要である。

*7 カタリ派

カタリ派は、12~13世紀ヨーロッパに隆盛したキリスト教異端派。「清浄なもの」を意味するギリシア語の「カタロス」に由来している。マニ教的二元論と極端な禁欲主義を特徴とする。 11世紀後半,ブルガリアのボゴミール派の影響を受けた小派が南ヨーロッパに現れ,12世紀の後半に急速に広まった。その範囲は、ライン川沿いのドイツ西部,南北フランス,北イタリアに及んだ。 12世紀末までに多くの司教区が開設され,これらをカタリ派と呼ぶようになる。教会の数度にわたる異端宣告や改宗活動でも勢力は衰えなかったが、三次にわたる討伐十字軍 (アルビジョア十字軍 ) によって弾圧され、1270年代には滅んだ。

*a シモン・ベン・ヨハイ (シムオーン・バル=ヨーハイ) 2世紀

シモン・ベン・ヨハイの墓 イスラエル メロン

2世紀のイスラエルで活躍したユダヤ教の賢者 (タンナイーム) の一人で、第二神殿時代 (前516年から紀元70年) 後期から神殿破壊時代の最も重要なラビの一人で、ミシュナー (口伝律法) の収集に貢献したことで知られるアキバ・ベン・ヨセフの弟子であった。この人物が、『ゾーハル』の著者に仮託された。

*b ユダ・ハーレーヴィー

ユダ・ハーレーヴィ (1075-1141)

中世イスラム・スペイン時代を代表するへブライ詩最大の古典詩人、宗教哲学者。最もユダヤ的な哲学者といわれる。その著書『クサリ』は、中世モンゴル系民族 (ハザーレン) の王とユダヤ学者との対話形式で書かれている。トレド、北アフリカ、エジプトを経てエルサレムで亡くなっている。

*c モーセス・マイモニデース

モーセス・マイモニデース/モーシェ・ベン=マイモーン(1135-1204) スペイン・コルドバ

スペイン・コルドバ出身のユダヤ教徒のラビであり、医学・天文学・神学に通じ、アリストテレス哲学や新プラトン主義にも造詣が深かった哲学者。マイモニデースはラテン語名、モーシェ・ベン = マイモーンはヘブライ語名である。

エジプトに移り、アイユーブ朝の宮廷医として名を馳せた。著書として『ミシュネ―・トーラー』と呼ばれるユダヤ法典があり、膨大なユダヤ法を体系化し、後世に絶大な影響を与えたタルムード成立後の成文化された文献である。また、『迷える人々のための導き』では、ユダヤ神学の中にアリストテレス哲学の合理性をもたらそうとした。

マイモニデース 『迷える者への手引き』

*d モーセス・ベン・ナハマン/ナフマニデース(1194-1270)

カタルーニャのゲロナ生まれのラビ、カバリスト、医師、哲学者。「ナハマンの息子」を意味するギリシャ語からの造語であるナフマニデースの名で一般には知られている。マイモニデースに対する尊敬を示しつつも『迷える者への手引き』における聖書の寓意的解釈には批判的だったようだ。1267年にイスラム圏へのキリスト教側からの迫害を逃れ十字軍によって破壊されたエルサレムに移住しランバンのシナゴーグを設立、その後、アクレに移り布教を続けた。『トーラー』(モーセの5書)の注解書は、ナフマニデースの最後の著作であり、最もよく知られている。律法を学ぶ人々の興味を喚起し、その心を満足させること。神の道を正当化し、聖書の言葉の隠れた意味を発見すること。 祝日にトーラーの定められた部分を読むときの導きなどのために書かれた。*6アッガーダーや神秘主義的な解釈を織り交ぜながら、深い言語学と聖書の独自の研究に基づいて書かれているといわれる。マイモニデースが聖書の奇跡を自然現象のレベルにまでひき下げようとしたのに対し、ナフマニデースは、それを強調し、我々のすべての問題は奇跡的にコントロールされており、自然や世界の秩序に帰せられるものはないと信じなければ、我々の教師モーセのトーラーを共有できないと述べているという。

エルサレムのランバンシナゴーグに展示されたナフマニデースの息子への手紙

*e ヨセフ・ギカティラ

ギカティラは、旧カスティーリャのメディナセリに生まれ、カバラー学者アブラハム・アブーラーフィアの弟子であったが、彼の深淵なカバラ知識は、師と同じく奇跡を起こすと考えられた。 このため、「ヨセフ・バアル・ハ・ニシム/奇跡の師」と呼ばれる。ギカティラはアブーラーフィアと同じく、文字や数字の神秘的な組み合わせや転置に没頭し、実際、アブーラーフィアの流派を継承するものだった。一方で、ギカティラは、マイモニデースなどの著作に通じ、世俗の科学にかなりの知識を持ち、哲学とカバラーを調和させようとした。1305年以降、ペニャフィエルで死去した。

『ギンナース・エゴース/胡桃園』は、26歳の時の最初の作品で3部構成のカバラー論となっている。タイトルは「木の実の庭」を意味する。「Ginnat/ギンナット」は、カバラの三大要素である「Gemaṭria/ゲマトリア」「Noṭariḳon/ノタリコン」「Temurah/テムラー」の頭文字からなる。神秘主義の象徴である「エゴズ(木の実)」であるという。第1部は、聖書に登場するさまざまな神の名前について扱われている。第2部では、アルファベットの文字が扱われる。彼は、10という数字が原初の原因であるYHVHから発せられ、すべての存在の源であると宣言し、宗教、哲学、物理学、神秘主義に基づくさまざまな組み合わせによって、その発言を証明しようとする。第3部は、母音に関する論考である。

『シャアーレ・オーラ―』は、ギカティラの主著で、神智学カバラーの要素が強い。パウル・リシウスによってラテン語に翻訳され、ロイヒリンが自己の理論の擁護のために引用したと伝えられる。神の名前を扱ったもので、300の名前を取り上げ、各セフィラーごとに10章に構成されている。

本書の目的は、「そのすべての名前から流れ出る『生ける水の泉』(エレミ-2-13)を理解し体験できるようにし、これを獲得したとき『そのとき、あなたは栄え、良い成功を収める』(ヨシュア1-8)」ことだという。

ギカティラ『シャアーレ・オ―ラー/光の門』リキウス訳 1516

この書は、元来『セーフェル・ハ=オーラ―/光の書』と呼ばれていたとショーレムは書いている。

*f ライムンドゥス・ルルス (ラモン・ルル)

(1232-1316)

幻視を見るライムンドゥス・ルルス

14世紀 「テンプル騎士団の図解された歴史」

スペインのマヨルカ王国出身の哲学者、神学者、詩人、宣教師。

神の属性や形象を図形に割り当て、三重の装置を回転することによってそれらの概念の組み合わせを図示する装置。文字結合としての技術はカバラーと同じだが、名称はヘブライ語ではなくラテン語であることから聖書の秘密理解には及ばない。しかし、ルルスの術は、キリスト教カバラーの中世的形態とは言えるのではないかとイェイツは述べている(『魔術的ルネサンス』「第一章 中世のキリスト教カバラ ― ライムンドゥス・ルルスの術」)。

コメント