事の起こりは、フェイスブックで根っこ同士がコミュニケーションしているという記事をチラッと見て、後で調べようと思ったのだけれど、それが良くなかった。書名をはっきり確認してなかったし、根っこの関係で調べても、なかなか該当の本を探し当てられなかったのです。しかしながら、この間 youtube でNHKスペシャルの「超進化論」を見たときに、これは根っこ同士のコミュニケーションだけじゃなくて菌類と根っことのコミュニケーションらしいということを知り、たどり着いたのが本書で、ヤットコサという感じだったけど、これが探していた本だったかどうかは分かりません。

この地味な装丁とかなりありふれたタイトルの本が、細菌を通して根っこと大腸を結び付けるなどとは思いもよりませんでした。我々は、農耕民族の末だから農作物にとって土は大切なんだよ~ということくらいは弁えているのだけれど、じゃあ、一体土壌と植物の間でいったい何が起きているのかということは、ほぼブラックボックスだった。でも、根っこはある微生物たちを呼び寄せて巧みな共生関係のためのネットワークを張り巡らせ、コロニーを形成させ、栄養を与える代わりに害虫や病原性の細菌や菌類を駆逐さえさせて極めて巧妙な共生関係を切り結んでいる。同様に腸内細菌たちと免疫細胞たちは腸内で細やかな情報のやり取りをしながら腸の、ひいては生体の健康を守ってくれているのです。これは微細世界の驚異です。まさに生命体アルス・コンビナトリアの精華。

菌糸と根っこの巨大なネットワーク

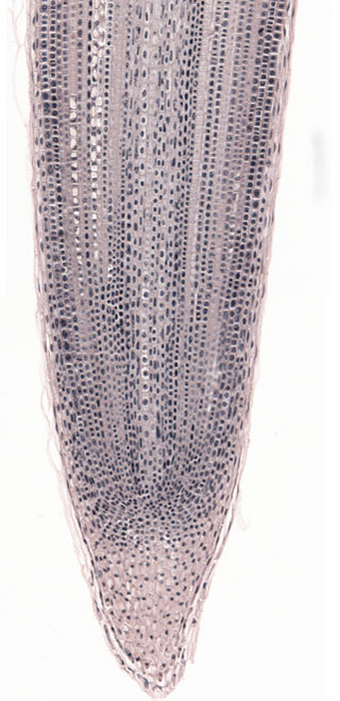

すべての根、葉、芽、果実、種子といった植物の体には微生物相 (マイクロバイオータ) と呼ばれる様々な微生物の集合体があり、それら微生物のゲノム (遺伝子の一まとまり) や発現する遺伝子群を含めた総称がマイクロバイオームです。当然我々動物にもそういう相はあります。根っこは一本の根から数百万本が分岐し、それらの根の周りを取り囲む圏内には、クモの糸ほどの菌根の周りをオーラのように取り囲む生物たちがいるのですよ。

外周に境界細胞がある。

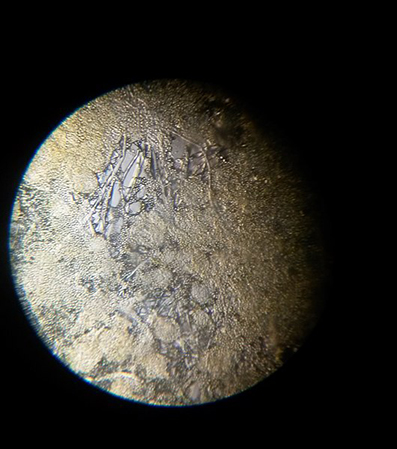

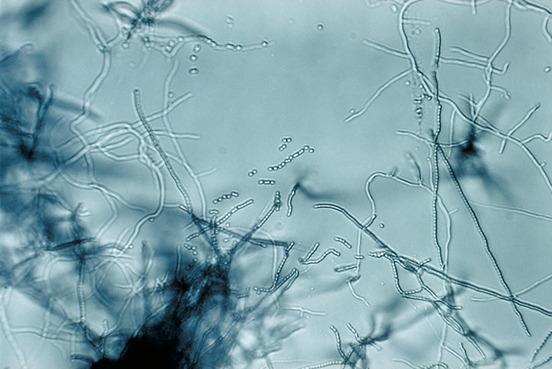

菌類と細菌は、土壌生物集団の基盤を形成しています。細菌については後程ご紹介しますね。菌類は狭義には、キノコ、カビ、単細胞性の酵母などの真菌類を指しています。菌類の持つ酵素などの化学物質は、植物の木質部が持っている炭素と水素の強固で長い鎖を時間をかけて分解することができる貴重な存在なのですね。地下に伸びるキノコの根は極めて細く繊細にできていて、数千本束ねてやっと糸くらいの太さになるというし、ティースプーン一杯の肥沃な土壌には800メートルの菌糸が渦巻くことさえあるといいます。菌糸の長さは長大なものになることができ、地球上最大の生命体と言われ、数キロに及ぶ網の目を地下に張り巡らせることができるのです。この菌糸を媒介に植物同士も繋がり、流通・情報の一大ネットワークが成立しているのです。

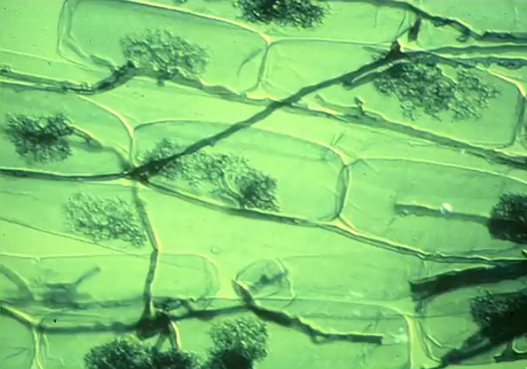

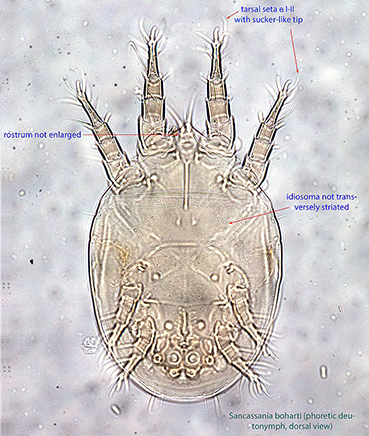

菌根の大多数を占めるアーバスキュラー菌根 植物の根から延びる菌糸と茶色の胞子

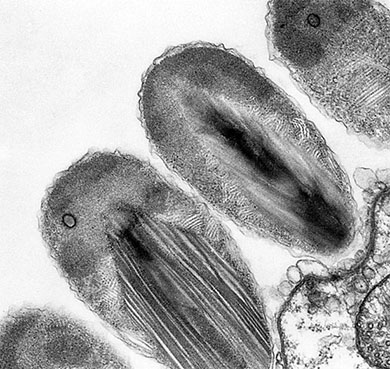

菌根(根の細胞に着生した菌糸) 顕微鏡写真

植物との共生は、菌根菌と呼ばれる菌類が、その細胞列である菌糸を植物の根に侵入させて菌根と呼ばれる共生体を形成することによって成立します。つまり、 根+菌糸の結合体です。この菌糸の先が地上部に出て胞子をばら撒くことができるように立体化したものが、僕たちの思うキノコですね。しかし、「木の子」とは、グッドなネーミングです。菌根による共生は花の咲く80%の植物と花の咲かない全ての裸子植物の間で起きていて、この蜜月はチッソ細菌とマメ科の植物との関係よりはるかに古いのです。植物が植物色素のフラノボイドを放出すると菌糸が枝分かれし始め、宿主の根の細胞間に入り込んでネットワークを形成する。この菌根は根毛の延長の役割をすることで植物が得られるリンなどの吸収量が通常の2倍から3倍になるといいます。見返りに植物は炭水化物を菌類に与えるのです。ということは、化成肥料だけでは、作物は育ちはするけれど、十分にミネラルなどが吸収されないために貧栄養の作物になるということなのですね。

菌糸の生長点からは有機酸が少しずつ滲みだして細かい破片となった落ち葉や木部がさらに分解され、それを消化すれば、その代謝物を排出して、細菌のような別の生物が活躍できる土壌を形成することになるのです。森や林の中の歩いていて、石をひっくり返すと菌糸がむき出しの岩から栄養を吸収している光景を見ることができますが、一部の菌根の菌糸は石や岩を溶かして栄養を摂取することもできるのです。

藤井一至 (ふじい かずし) さんの『大地の五億年』によれば、4億年前、土と呼ばれていいものが、初めて登場します。ムワッとするような大気と強酸性土壌に巨大なシダ植物が湿地に繁茂していました。3億年前に、この湿地を克服しようと植物は二つの解決策を見出します。稲のように通気を可能にする根を持つか、松などの裸子植物が発達させた木質成分であるリグニンを獲得することです。この木質部によって強く高い幹を形成して光をより浴びることができるように進化した。しかし、微生物にとって、このリグニンは硬くてとても不味いものだったので食べ残されて堆積しました。それが、石炭になった。それで、この時代は石炭紀と呼ばれる。しかし、2.5億年前にある一部のキノコたちが、有機酸ではなく酵素でもってリグニンを分解できるようになった。彼らは、不味い食べ残しの倒木などを独占するスペシャリストになったのです。この石炭紀を収束させた子孫が松茸やホンシメジだというのです。

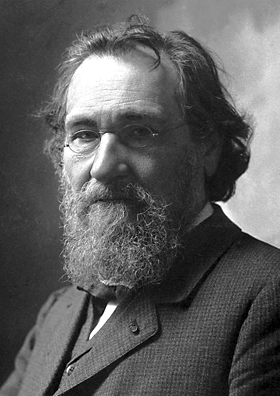

著者たち デイヴィッド・モントゴメリーとアン・ビクレー

デイヴィッド・モントゴメリー

デイヴィッド・モントゴメリーは1961年カリフォルニアのスタンフォードに生まれた。スタンフォード大学で地質学を学び、カリフォルニア大学バークレー校で地形学の博士号を得た人です。ワシントン大学、地球・宇宙科学部教授であられる。地形学から地形の進化とそれによる生態系や人間社会の変化を研究する学者さんですね。チベット、南米、フィリピン、アラスカなどのフィールドワークで知られ、ダム撤去に関するドキュメンタリー映画などにも出演している。『土の文明史』でワシントン州図書賞を受賞、2016年には本書『土と内臓』を発表した。続いて『土・牛・微生物―文明の衰退を食い止める土の話』が2018年に出版されている。邦訳のあるもののみご紹介しました。共著者のアン・ビクレーは生物学者で奥さんです。彼らは、シアトルに新居を購入し、氷礫土の不毛な土地だった庭を有機物によって黒い肥沃な土地に変え、植物のパラダイスになって、さあこれからという時に、アンは癌を宣告される。これが本書のコトの起こりでした。

土壌の開拓者たち

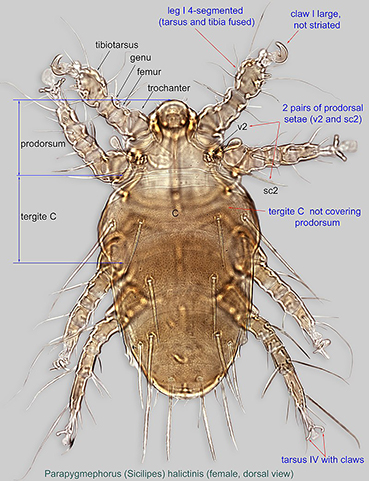

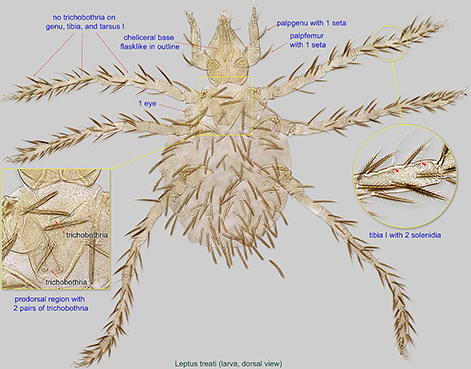

ダニを嫌がる人は多いけれど、ダニの名誉のために言いますが、マダニのように吸血する種類はほんの僅かで、中国でも西洋でもそれらは別の名で呼ばれていました (マダニ類は蜱、それ以外を蟎)。ダニたちは地中やその表層でセッセッと働いています。トビムシたちと共に、枯れ葉の葉脈以外はすべて齧り取ってレース編みのようにしてしまうのは彼らなのです。有機物はミクロサイズに切り刻まれ、水分と養分を含んだ糞粒と混ざって菌類や細菌にとってごちそうになるのです。

上図左はダニの仲間で美しいその名もクジャクダニと右は可愛らしいトビムシです。下図は働き者のダニたちいろいろ。パラピグメフォラスParapygmephorus は蜂の巣の中で蜂たちの糞の中のある成分を食べているらしい。

このほかミミズに似ているけれど砂粒より小さく、多くは無色透明で、細菌やアメーバなどの原生生物を食べながら地中を耕している陸生の線虫がいますが、海にすむものを含めると地球上のバイオマスの15%を占める膨大な数になるといわれています。陸上のこれらの一部の仲間には、植物や動物に寄生するものもあり、松枯れを引き起こすマツノザイセンチュウ、ジャガイモを枯らすジャガイモシストセンチュウ、さらに人間に寄生するのはカイチュウやギョウチュウで、海にいるのはアニサキスですね。でも、これも寄生する種類はごくわずかです。この線虫、凄いのですよ。ガン患者の尿のにおいを好み、ガンでない人のそれからは遠ざかることが知られていて、かなり高い確率でガンの診断に使えるらしいとのこと。

繊毛虫の一種であるゾウリムシは、密生した繊毛を操りながら(?)土の中を回転しながら移動し、細菌を狩ったり菌糸を齧って生きているし、やはり、ゾウリムシと同じ原生生物で、あの粘菌の仲間のアメーバは細胞壁で支持された細胞液で一時的な仮足を作って土の表面や水分の間をその形を変形させながら動きまわり捕食や逃走に明け暮れています。このように土壌には植物や動物の置き去りにされた体を上手に解体する働き者の無数の虫たちやセンチュウやゾウリムシといった小さな生き物たちでゴッタガエシテいるのです。細菌などの微細動物を捕食したりしている者もいますが、食べた後の糞は自分たちより小さな細菌や菌類などの餌になるのですね。彼らは、土壌を耕してもいる。その最大の功労者がミミズです。それによって土壌はフカフカになり、通気と保水と栄養に優れたものになるのです。化学肥料と農薬は、土壌をこの反対のものにする。

マーギュリスと共生進化

細菌、古細菌など微生物やウィルスは極めて繁殖速度が速いだけでなく、遺伝物質を交換しあっています。それも微生物同士だけでなく、原生生物、昆虫、植物、動物といった種を乗り越えた性によらない遺伝的乱交が発生していて、遺伝子の水平伝搬と呼ばれている。約20億年前、極度の劣悪な環境下でも生きる古細菌がスピロヘータで知られる遊泳細菌を吸収し、藻類や南方熊楠でご紹介した粘菌で知られるアメーバのような単細胞の原生生物が誕生します。

リン・マーギュリス

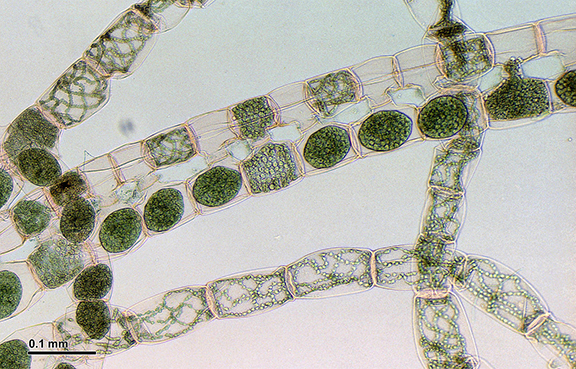

約10億年後、酸素を吐き出す光合成細菌が繁殖するのですが、原生生物がこの光合成細菌を飲み込んだものの消化しきれずにその体内に生き残ったのがミトコンドリアで、多細胞生物の細胞内で新たなエネルギー供給源となりました。こうして、第二の融合が生じて、古細菌+遊泳細菌+酸素呼吸細菌という三位一体の融合生物が生まれます。この時、細胞内に遺伝子がむき出しだった原核細胞は、遺伝子を核膜で包み、ミトコンドリアなどの細胞小器官をもつ豪華な真核細胞となったのです。これが、細胞動物と菌類の共通の先祖となり、生命進化の方向性が決まったというのがリン・マーギュリスの提唱した進化論「シンビオジェネシス」でした。途中までタイピングしたらシンビオフェルミンが登場したけど‥‥ この細胞内共生説は、葉緑体が原生生物に藍色細菌が取り込まれて生じたという考えがもとになっていました。例えば、アオミドロは葉緑体を持つ真核生物で、広島城のお濠に夏になるとよく見かけるやつですね。マーギュリスは、その説にミトコンドリアをつけ加えたことになる。

菌類と細菌と根っことの見事な連携プレイ

菌類や細菌たちには、ミミズのように砂嚢があって有機物を細かく砕くこともできないし、ダニなどの虫たちのように顎や口がないけれど、酸と酵素でいわば有機物をしゃぶっていると著者たちは言います。これら微生物は、動植物の死骸を分解して植物の三大栄養素である窒素・リン・カリウムと植物の健康に欠かせない微量栄養素に変換します。土壌有機物は全て枯れた植物由来だと考えがちだけれど、細菌の死骸が山のように積み重なっていて土壌有機物の八割を占めていたという例もあるらしい。20世紀の初頭、バイエルンの農業植物研究所でローレンツ・ヒルトナーは、微生物が植物の健康を左右することを発見し、微生物改良材を開発しました。この頃、ルドルフ・シュタイナーは、無農薬・有機農法である独特のバイオダイナミック農法を提唱していた。

ローレンツ・ヒルトナー (1862-1923)

マメ科植物の種子に根粒菌の純粋培養による「ワクチン接種」に成功した人として知られる。

微生物たちは、DNAによって暗号化されたタンパク質でもあり、ホルモンやその他の化合物でもあります。こうした物質を通して植物界は、根っこを耳として使い土壌生物の声を聞くと著者たちは言います。この双方向のコミュニケーションによって、植物や害虫や病原体を避けるための代謝経路が刺激されるというのです。それには先に述べたマイクロバイオームが不可欠な働きをするのですが、とりわけ根圏には豊富にそれらが存在するということですね。こうして微生物たちと植物とは共生と共進化の絆を深めていくのです。

植物は、炭素を光合成によって炭水化合物に変え、その形で炭素とそれに加えてアミノ酸、ビタミン、フィトケミカルを豊富に根の周囲に滲みださせます。フィトケミカルは植物性の化学物質で、一般には紫外線や害虫から自分を守るために作り出され、色や香り、渋み、エグミ、辛味、害虫を寄せ付けないための粘液や毒物なども含まれるのですが、野菜や果物の一部として人間も食べています。根の表面の細胞には他の細胞より多くのミトコンドリア、細胞内膜構造、小胞の詰まった境界細胞があって、それが滲出液を作り根から押し出しているということが分かっています。それに細菌や菌類が群がるという戦略ですね。実はそれらの微細な生物たちは、植物の敵となる微生物をガードする衛兵のような役割をしている。非病原性細菌は根の周囲を囲んでしまい、浸出液を直ちに消費して他の細菌に与える隙を与えないというふうです。

共生菌と病原菌のゲノムの差が根の表面にそのコロニーを作れるかどうかの鍵になっています。つまり、根との相性次第で病原菌になることもあれば、共生菌になることもあるということもあるのですね。微細生物にも浸出液への好みがある。そして、微細生物たちは浸出液を作り替えたりもするのです。アミノ酸のトリプトファンは、細菌に捉えられるとインドール酸という植物成長ホルモンに変換され、植物の生長をはやめている。互恵関係ですね。フィトケミカルは根の浸出液の中にもあり、細菌の遺伝子の発現を刺激、あるいは妨害します。例えば、トウモロコシは根の周囲に土壌生物を抑制できる量の抗菌物質を放出できます。それから、葉が病原菌に侵されると化学物質による長距離通信が根の細胞との間で行われ、今度は根からリンゴ酸という特殊な液が滲出するのです。すると枯草菌 (ネバネバの納豆菌の仲間、増殖の速さで知られる) が呼び寄せられて数時間で根の周囲を取り囲み、化学反応が起こって、それをトリガーに葉の病原体に対抗する滲出性の防衛剤が作られるようになる。さらに驚くべきことに病原体の進入路である気孔を閉じさせるというのです。極めて高度な共生の例ですね。

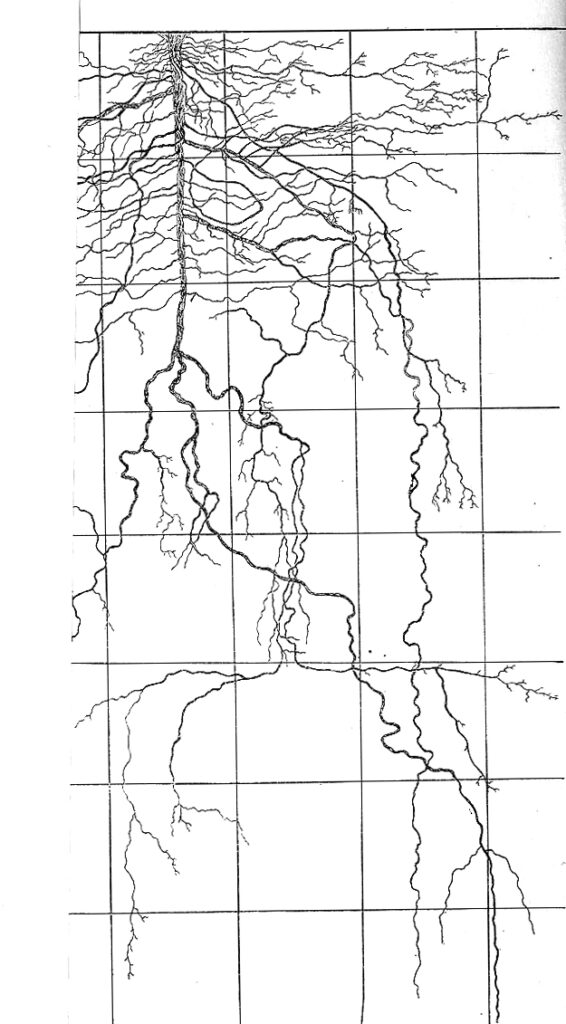

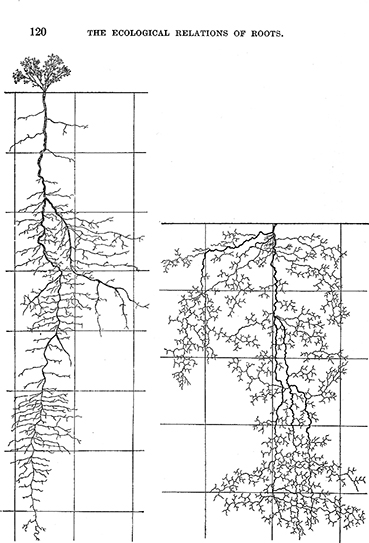

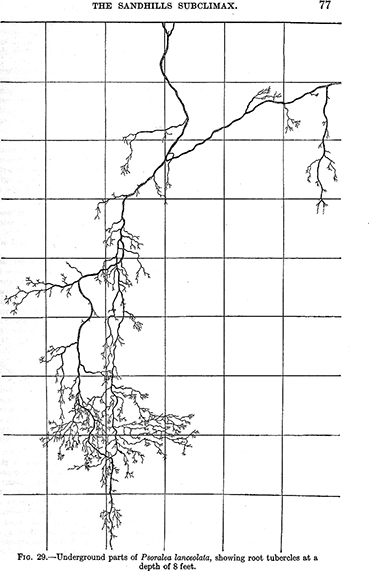

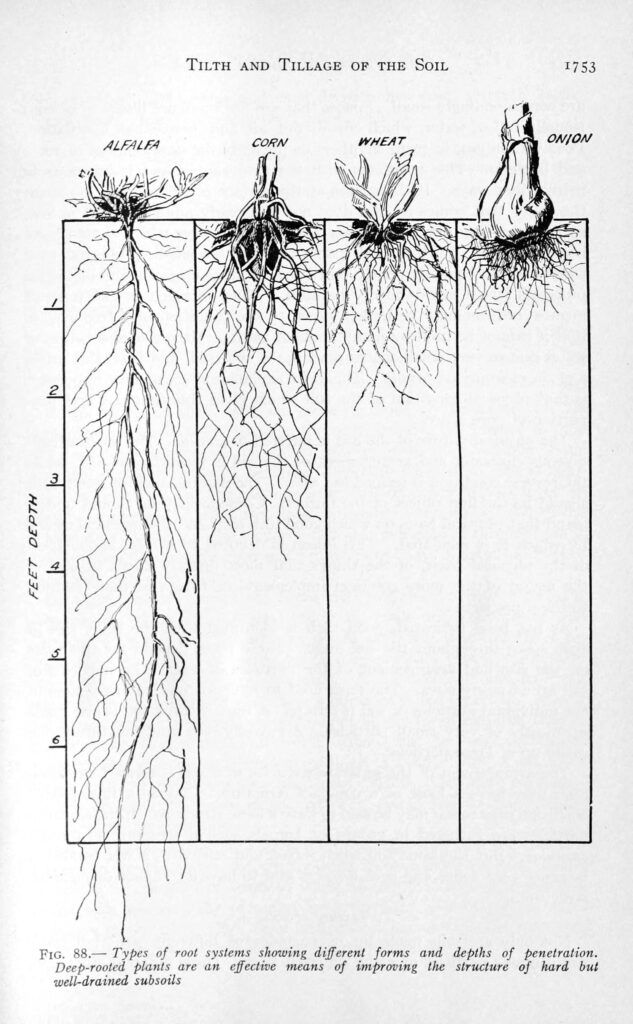

余談ですが、この春、植え替えかたが悪かったのか、我が家のボケが強力な赤さび病 (カビです) で春なのに葉が変色してどんどん落ちるので、あれこれ試した挙句、思い余って葉に防カビ剤を吹きかけたのだけれど、葉が余計にガンガン落ちて、もうだめかと観念していたら、若葉が噴出してきて、それ以来病気は発生しておりません。カビが気孔から侵入するのですが、植物にとって手強い相手もいるのですね。多分、土の微細生物たちに害はなかったようです。下図は土中での根の張り方の違いを示す図です。根っこって造形的に美しさを持っている。

1-3 土壌中の根の広がり方の違い。 4 植物の種類によって異なる根の張り方。アルファルフア (ムラサキウマゴヤシ) は根が1~2メートルと深く土壌改良に役立つ。

大腸と微細生物

庭造りも軌道に乗った頃、本書の共著者である妻のアンは子宮頸部に癌があることを宣告された。誰にとっても青天の霹靂ですよね。ある種のウィルスや細菌は癌のリスクを高めることが知られている。ヒトパピローマウィルス (略してHPV) が子宮がんを、ヘリコバクター・ピロリという細菌は胃がんを、B型・C型の肝炎ウィルスは肝臓がんを引き起こしやすくします。細胞が、それらによって炎症を起こすと細胞分裂が促進され、その過程で誤動作が起きるとがん細胞が生じるのです。一方で、癌の原因の三分の一は食生活にあるとされている。それで、アンは食生活の改善に迫られることなります。

そこで注目したのは「ヒトマイクロバイオーム」研究でした。人には、その細胞数に近い約40兆個の細菌が存在している。おおっ! 人の体にいる細菌の遺伝子の合計は200万個、ウィルス、古細菌、菌類を併せれば遺伝子の数は600万に上ります。ヒトゲノムは2万にすぎない。この研究でとりわけ重要視されているのが大腸なのです。人の腸内細菌の重量は 1.5 Kgにもなります。腸内マイクロバイオームの中で代表的な細菌は、ヨーロッパ人の場合、大腸菌で知られるプロテオバクテリア、放線菌、ウェルコミクロビウム属などです。主に土中に住む放線菌のストレプトマイセス属は抗生物質を生み出すことで知られていますね。この腸内マイクロバイオームは、狩猟採集民であるかどうか、あるいは農業地域であるかどうか、住む地域が南か北かでその構成が全く異なるといいます。地域や生活形態、あるいは年齢によっても異なるのですね。

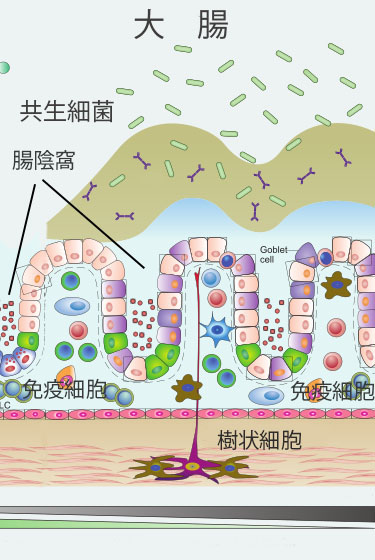

その腸内マイクロバイオームの約四分の三が1.5メートルの大腸のなかにいるのです。大量の飲み物や食べ物の洪水があり、胃酸や胆汁にさらされる場所よりも大腸の中は、遥かに穏やかな生息地だからです。彼らの中には人間の外で生きていくことができない者もいるし、胎内や分娩の過程で新しい宿主を見つける者たちもいます。分娩の数時間前、母親は特殊な膣粘液の生産を増やして、特有の微生物を育てるといいます。

驚くべきことは免疫系の約80%は大腸に関係していることです。その免疫系の重要な部分が大腸の腸管関連リンパ組織 (GALT) と呼ばれる部分なのです。腸のチューブの内壁は細胞一個分という非常に薄い壁で粘液が大量に流れています。その表面は多孔になっていて、腸陰窩と呼ばれる巾着袋 (え~と信玄袋、若い人には余計分かんないか) 、う~んと無数のカニの穴で、この中には、腸の抗菌物質から逃れる術を知っている細菌がいっぱいいる。その下に腸管関連リンパ組織 (GALT) があるのです。多量の粘液は、腸内の内容物の通りを良くし、細菌が壁に付着するのを防ぎます。一方、この粘液は炭水化物に覆われているので細菌の餌にもなります。これって、根っこと細菌の関係と同じですね。細菌のほとんどは、人の助けになったり、中立であったりしますが、腸内環境の変化で害をなすものに変身することもあり、これも土壌内の細菌と同じです。

腸管の様子 下が腸壁と関連リンパ組織 上が腸の内部

腸の薄い壁の内側にある腸管関連リンパ組織には免疫系の細胞や組織がいっぱいあるのですが、その中でも樹状細胞は、特殊な機能を持ち、大腸の壁の外側に触手を伸ばし腸の内腔や粘液からある物質をサンプリングするらしいのです。それが抗原です。この細胞は微生物たちが侵入しそうな場所、皮膚、肺、膣などに集中している。この樹状細胞って、脳細胞の樹状突起とよく似ていますね。同じ種類なんでしょうか? 脳腸相関はよく言われますが、最近では、脳+腸+細菌相関と考えられるようになっているようです。腸内細菌が働かないと人はストレスに弱いらしいのです。それに、細菌たちがプロピオン酸を作り出すと体内の脂肪細胞の表面にくっ付いて、その受容体はホルモンを放出し、脳を刺激して脳は満腹だからもう食べるなというシグナルを出すようですよ。

免疫系・慢性疾患・細菌

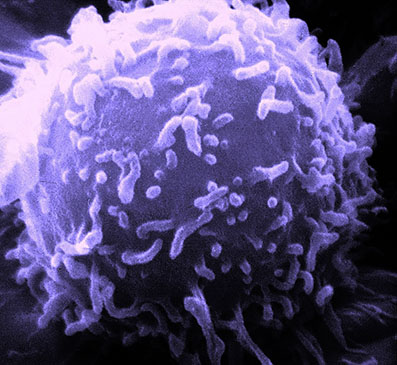

T細胞は胸腺で育てられて体中を放浪している。この細胞は6種類あるとのことですが、よく知られているのはT型キラー細胞で、がんやウィルスに感染した細胞を探してこれを殺します。これらのT細胞はリンパ節などで抗原を提示する樹状細胞とコンタクトを取っている。そうして、抗原ありとなると活性化するのです。一方、骨髄で作られるB細胞は、同じく体の中を駆け巡りながらT細胞を活性化させた抗原を見つけると抗体を素早く作り始めます。この抗体はB細胞を活性化させた抗原にキケンの標識を取り付けて他の免疫細胞の標的になるように仕向けるのです。

僕は、初めて知ったのですが、T細胞には制御性T細胞 (略してTreg) とインターロイキン17細胞 (略してTh17) という細胞があり、来る日も来る日も体の炎症を加減していると著者たちは言います。前者は炎症を抑制し、後者はサイトカインという物質を放出して煽ります。ところで、何故免疫細胞たちは共生細菌たちを攻撃しないのか。実は、免疫細胞たちは、無菌状態になることを望んでいないのです。これは謎ですね。免疫細胞の受容体の働きとは、細胞膜が外界からの刺激を受けて細胞内に伝えていることでした。私たちのゲノムは天文学的微生物を探知し、受容体をその場でたちどころに生成できるのに、何故か? 実は、根圏に住む細菌が病原体の存在を植物に知らせているように粘液層に住む細菌たちは内腔の病原体が粘液層に定着しようとしていることを化学的な物質で大腸細胞に知らせていると著者たちは言うのです。これら共生生物たちは体内の炎症を調整する上で中心的役割を果たしているのだと。

腸内細菌バランスの異常は数々の慢性病の原因になることが知られ、現在では、かなり研究が進んでいます。ざっと、肥満、喘息、一部の癌、アレルギー、自閉症、循環器疾患、一部の糖尿病、うつ病、多発性硬化症、腸管壁侵漏症候群、炎症性腸疾患などです。これに自己免疫疾患が加わる。問題は、農薬や化学肥料が土壌の微生物たちを駆逐したように、抗生物質の多用が腸内細菌などを駆逐していることが大きいと考えられている。細胞中のミトコンドリアはもともと細菌だったということを思い出してください。免疫系は異物に対して熱や炎症の力を揮っている。炎症は細菌が直接関与していなことを、イリア・メチニコフは発見した。それは、食細胞が細菌と戦う時に起きる。それら免疫細胞の中には、制御性T細胞 やインターロイキン17細胞のように身体の炎症レベルを全般的に掌握する働きを持っていることは先に述べました。ある種の共生細菌たちは、この炎症反応を細かく調整する働きを担っていて、宿主が慢性的な炎症によって起きる体の消耗や疾患を食い止めようとしているのです。ひいては癌の抑制にもなる。それが自分たち細菌の快適な生活に繋がっている。一方、人は免疫系による不必要な炎症と病原体という二重の脅威を避けることができるという分けです。

イリア・メチニコフ (1845-1916)

ウクライナのハルキウ生まれの微生物及び動物学者。ミジンコの研究などから、それらを殺す酵母の一種があること、それを飲み込んで殺してしまうミジンコの食細胞があることを発見した。1908年ノーベル生理・医学賞を受賞している。

食事と大腸環境が大きく関わっているということは、食事と免疫系とが大いに関わっているということですね。玄米や全粒粉、根菜、アブラ科などの野菜、豆類の植物性タンパク質、それに適度な動物性たんぱく質をバランスよく取ることは体にいいとされてきた。野菜や果物に含まれるセルロース、つまり食物繊維は複合糖類で、数百~数千のブドウ糖が連なった形ですが、実は、人間には消化できない代物なのです。これに対して砂糖や果糖などは2、3個の糖類が繋がっているだけなので簡単に消化されてしまう。ウシやヤギのような反芻動物は、消化管の中に微生物を住まわせて食物繊維を分解させ、消化しています。ちなみに、ミミズの腸の中にもいます。人の場合、この複雑な食物繊維は消化されずに大腸までやってきます。そこで、多糖類分解酵素を持った細菌たちの出番となり、それらを発酵させ、それによって薬効成分の宝庫である酪酸、酢酸、プロピオン酸などの短鎖脂肪酸が作られ、それらが細胞の重要なエネルギー源となるのです。大腸内層の細胞は酪酸をむさぼり食べて樹状細胞などを活性化させていると言います。こうして数パーセントのセルロースが分解され、残りは快便のもとになります。有用な細菌の外からの供給源がありますね。それが発酵食品なのです。これに対して過剰な肉類は、同じように消化されずに大腸に到着しても腐敗してしまうといいます。ちなみに、腸内フローラのバランスを改善する生きた微生物のことをプロバイオティクス (共生するの意) と言い、抗生物質 (アンチバイオティクス) に対比される言葉になっています。そして、そういった微生物の餌になる食べ物のことをプレバイオティクスといいます。

人の消化管を裏返すと植物の根になる

こうして著者たちは、腸内細菌と土壌細菌の働きの相似性に気づくのです。彼らは、人の消化管を裏返すと植物の根になると言っています。解剖学者の三木成夫さんは、内臓を隅々まで裏返すと植物の形になると言っていましたが、その通りなのかもしれませんね。これらの細菌の多くが腐生菌 (サプロファイト) の系統にあるということに気づいた。どちらの場所でも微生物相は最適な住処を与えられ、代わりに宿主のために食物を手に入れ、敵から守る働きをしている。害虫を殺す農薬と病原体を殺すための抗生物質の乱用が、対処的で生態や生体のバランスを崩していることを知ったなら、共生生物たちのまあるい働きが医療と農業を再構築できる可能性があると著者たちは言うのです。勿論、手を石鹸で洗ったり、コロナやインフルエンザが蔓延していればマスクも必要でしょう。しかし、地球全体の、生命体全体の健やかさという観点がないと懸命にレンガを積み上げている端からボロボロと崩れていることに気づかないのかもしれないのです。生命科学の中村桂子さんが指摘されていることですよね。東洋医学の観点に繋がるともいえる。注目され始めたばかりの名も知れない天文学的な微生物たちが、ゲノム解析などの新たな技術によって生命のトータルな方向性を見直すための契機になる可能性がある。それに期待しましょう。

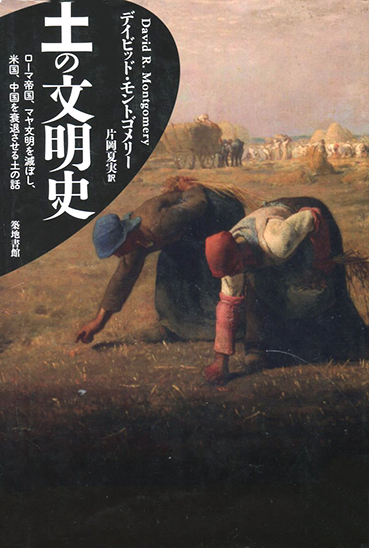

デイヴィッド・モントゴメリー『土の文明史』

ダーウィンの最後の最も知られることのない著作はミミズに関するものだった(『ミミズと土』)。ごろた石のある彼の農場は、30年後には馬が駆けても石に当たることがなかった。灰を撒いてほったらかしにしたいたが、しばらくすると土に覆われているのに気付いた。彼は、ミミズの糞を集めて、計量し一年に1エーカーあたり10~20トンの土をミミズが持ち上げていることに気づく。ミミズは、浸食されて削れていく土地を復旧していた。土壌は環境に適応する動的システムだったのである。土壌の破壊は、農業の破壊につながり、食料危機に繋がっていき、文明の衰退に繋がっていった。

デイヴィッド・モントゴメリー『土・牛・微生物』

著者は、土は耕すなという福岡正信さんと同じ立場に立つ。植物は菌糸のために栄養分の他にグロマリンというベタベタの接着剤のようなものを放出する。それが菌糸の穴だらけのチューブを塞いで栄養分の流通を円滑にし、土を団粒にして、排水と通気をよくする。耕せば、それらを失うことになり、同時に、肥料づけにされると、植物はそのような浸出物を出さなくなるという。慣行農法を全て取りやめた、農業主はこう述べる。「朝起きた時には、今日は何を殺すか考えていた。今では何を生かすか考えている。」

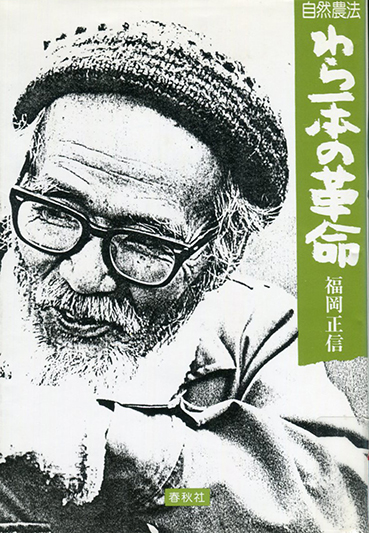

福岡正信『わら一本の革命』

30年間耕したこともなく、化学肥料や農薬も使ったことがない。草取りもしないが、米と麦を毎年連作している。それでも豊かな収穫がある。有機農法ではなく自然農法、当然それなりの工夫があった。初版が1983年の本だけど、その哲学に驚いた。農業タオイズム。

ピーター・トムキンズ、クリストファー・バード『土壌の神秘』

バイオダイナミック農法を実践する著者たちが、いかに土壌の健康が植物を健やかにするかを語っている。化学肥料が土壌をコチコチにし、微生物の適正な環境を排除し、根を窒息状態にすることによって、不味くて栄養の乏しい農産物にするかを指摘し、それに加えて農薬が昆虫たちの耐薬剤能力を加速させ、農薬の強化とのイタチごっこになり、薬に耐える品種であるスターリンクを生み出し、健全な小麦と交配していくことを指摘している。それに加えて、種苗会社が、栄養価の高い品種より発芽率の高い品種を優先して売り、優秀な種が市場に出回らくなり、ひいては、その土地特有の植物たちが絶えていくことの悲劇を語りつくす。農業と食の関係を考え直させる著書。

僕の経験を付け加えると、有機栽培の葉物、特に白菜は、通常の白菜より、見た目がごついのだけれど、調理すると柔らかくなり、美味しいのです。通常の白菜は筋張っている。

ルドルフ・シュタイナー『農業講座』

バイオダイナミック農法を学んで農業をすることは、人智学に近づく早道かもしれない。特に植物と宇宙・天体との関係は重要。

藤井一至『大地の五億年』

啓蒙書というだけでなく読み物としても大変面白い。5億年の大地の歴史と、格闘し働きかけあってきた土壌と植物との年代記、そして、植物と恐竜との関わり。大地と生物の関係を知るためのお薦めの著書。土と生き物たちの歴史は、「自然との共生」という生易しいものではなく、土を巡る競争と絶滅の繰り返しであったという。それゆえに文明にとって土は重要なのだと。一部を本文にご紹介しておいた。

ロブ・デサール&スーザン・パーキンズ『マイクロバイオームの世界』

本書は、『土と内臓』の後半に扱われている内容に重複している部分もかなりあるけれど、ウィルスで構成されたマイクロバイオームであるヴァイロームなどの紹介もある。少し専門用語過多かなあ。面白いのは、病気を治すための昔ながらの対処方が紹介されていて、アラブの遊牧民たちは、赤痢が流行りだすとラクダの後を追いかけて、温かい糞を食べて赤痢を治すというもので、この糞には枯草菌が多量に含まれていて、赤痢菌を駆逐するのだという。冷たくなったら枯草菌は死んでしまうらしい。迷信扱いされた伝統的な民間医療とマイクロバイオームがクロスする。

多田富雄『免疫の意味論』

免疫論の名著。終盤にマラリア、住血吸虫、癌などの免疫をすり抜ける病気が取り上げられている。かつて、サルジニア島はマラリアの多発地だった。ライフサイクルが多様なマラリア原虫を免疫系が駆逐できない。しかし、タラセミアという貧血の遺伝病は赤血球を変形させてしまうため赤血球に寄生するマラリアはそれらに寄生できなくなるという。

中村桂子さんの新刊『科学はこのままでいいのかな』

中村さんは、ゲノムを通してみると、DNAを分析しながら科学の方法で生命全体を考えることができる、そうすることによって「生命誌」を発想したという。科学を大事にしながら新たな知を創造できるというのである。小中学生にも読める優しい文章で書かれている。

コメント