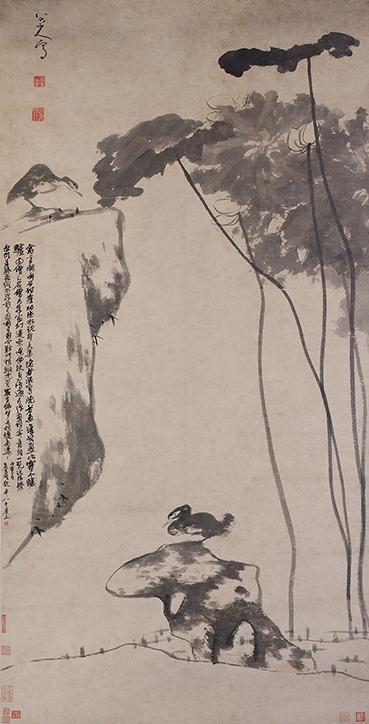

徐渭(じょい)が狂気だったのか、それを演じたのか分からない。自分の墓誌銘を作り、斧で自分の頭を叩き割ろうとした。頭の骨は折れたが死ななかった。錐で耳を刺し、血は流れ続けたが死にはしなかった。ついには職人に自分の棺を作らせて槌で自分の睾丸を叩き潰したから悶絶はしただろう。同郷の張汝霖は、彼は失脚した胡宗憲(こ そうけん)との連座を恐れて狂気を演じたのだと言った。しかし、翌年の雪の降る日に召使いの少年に衣服を与えた後妻の張氏と言い争いになり、殴り殺した。46歳の年である。狂気は本物だったのだろうか。この年、明の世宗帝が崩御、穆宗(ぼくそう)帝が即位し、大赦が行われた。徐渭が死刑にならなかったのはそのためだろうが、それから7年もの間、獄中で過ごすことになるのである。

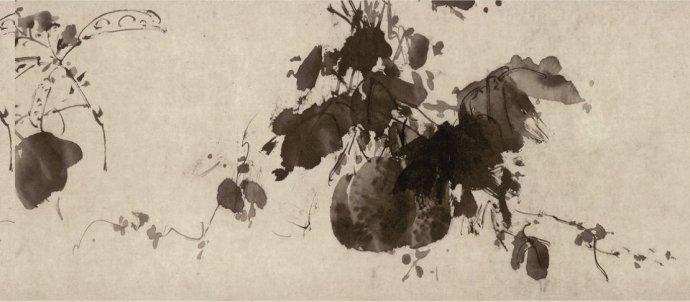

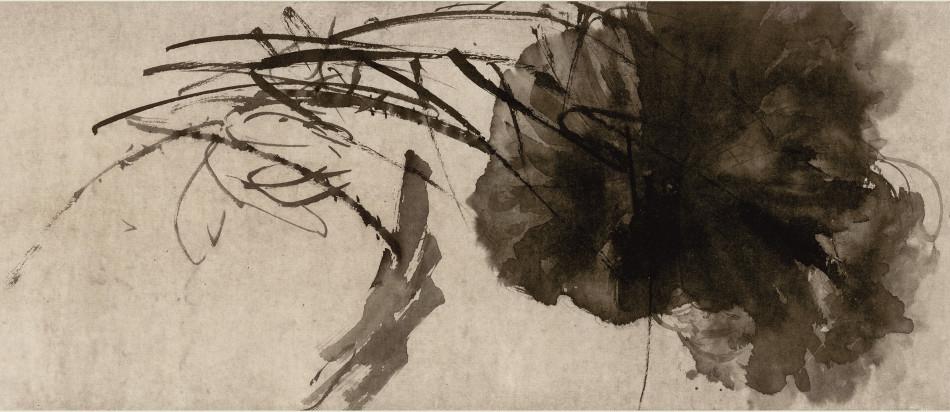

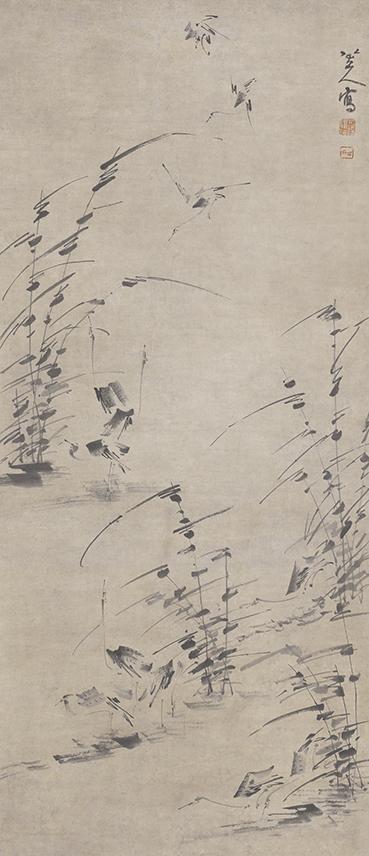

徐渭『雑花図巻』部分 南京博物院

狂気と造形作品との関係はハンス・プリンツホルン『精神病者はなにを創造したのか』の中で芸術家と精神病者の世界感情に関わる事柄が書かれているので、次回ご紹介する予定だが、徐渭の狂気がその絵画と全面的に関係しているのかどうかは断言できない。ずっと狂気に陥っていたわけではないからである。その作品は威容でもあり、異様でもある。風狂ではあったが、清狂、奇峭といった潔癖さや極端な鋭さはないと思う。その作品には、覇気があり洒脱もある。たっぷりとした墨を含んだ筆跡を見ていただければその性格を想像してもらえるのではないだろうか。

北と南

宋(960-1279)という時代は中国のルネサンスだった。絵画は技芸を越え、知性溢れる芸術となる。欧陽脩、蘇軾、黄庭堅、郭若虚らは視覚芸術が宇宙を写し出す鏡としての輝かしい芸術性を持つことに気づきはじめる。五代・宋初の山水画は荊浩(けいこう)に始まった。関同は荊浩に学び、范寛(はんかん)は関同、李成(919-967頃)によってその作風を確立した。

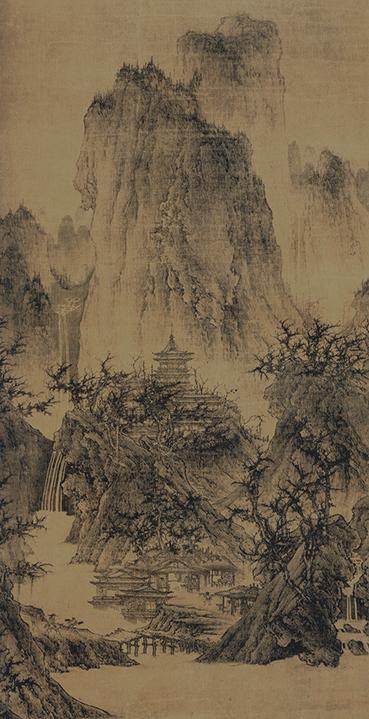

李成(919-967頃) 『晴巒蕭寺図』

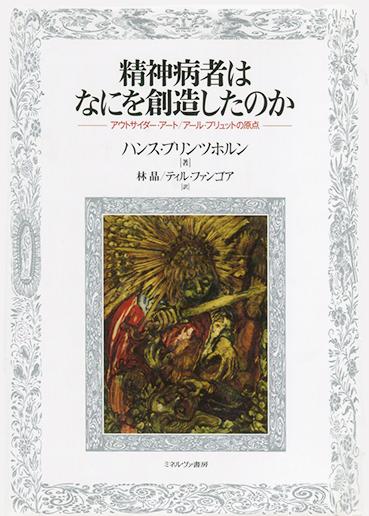

書画の鑑定をよくした北宋の董逌(とうゆう)は李成の絵に「霧と靄、自然の内的な働き、陰陽の交替」を見た。ここには風水や道教の洞天福地にみられる理想郷としてのトポスがトレースされていたはずである。風水と山水画の関係は三浦國雄さんの『風水/中国人のトポス』や中野美代子さんの『龍の住むランドスケープ 中国人の空間デザイン』をお読みになると良い。蘇軾は郭熙(かくき)の絵の中で過去を追想し、その情感の世界に遊び、華北の秋の響き、雲海に浮かぶ山々の姿に心を馳せたという。「山水は行くべきもの、望むもの、遊ぶべきもの、居るべきもの」なのである(『林良高致集』)。郭熙 (かくき) は画院画家でありながらこのような深遠な著書を書き蘇軾や黄庭堅の庇護を受け彼らに画を教えた。彼らの合言葉は「詩とは形のない画であり、画とは形になった詩」であったろう。北宋山水画は、深遠・平遠・高遠の三遠を整理したこの郭熙によって一つの完成を見たのである。

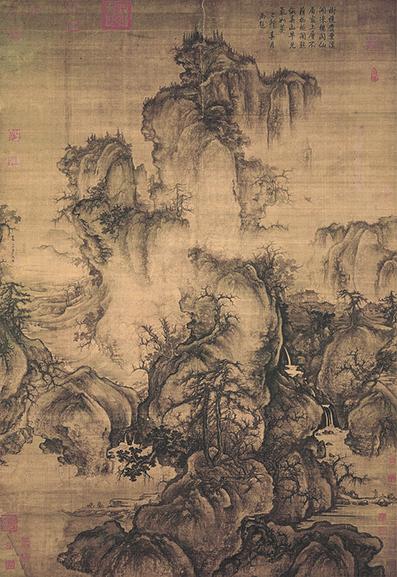

郭熙(1023頃-1085頃)『早春図』 台北故宮博物院

一世を風靡した郭熙の作品だったが、風流天子と言われた徽宗 (きそう) は、その作品の息苦しいほどの完成度を嫌った。彼が好んだのは写実性と花鳥画にみるような自然の一角だった。サブライムな宇宙的山水など彼の好みではなかったのだ。時代は米芾(べいふつ)の言った「平淡天真」へと傾斜していくのである。北宋が滅び、南宋の時代になると、もはや華北にあるような峻厳な山々はなく画の題材としては、ゆるやかな山地しかない。現実の山塊をもって北宋のような山水を描くことは不可能になるのである。

馬遠(1160-1225)『春径山行図』 台北故宮博物院

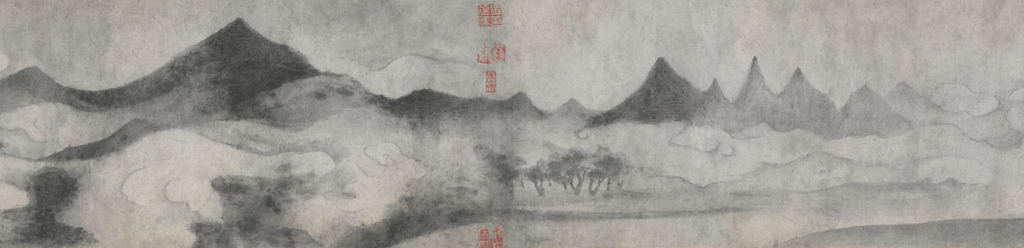

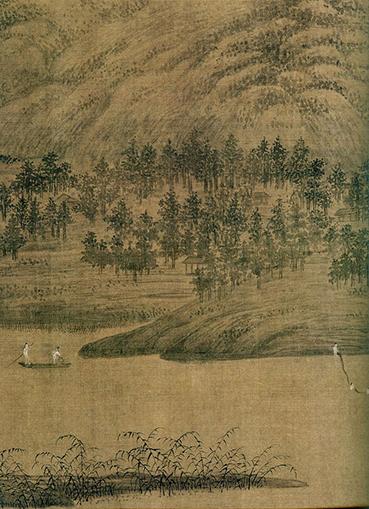

南宋四大家のうちの馬遠や夏珪は、よく自然の偏角を描いた。余白の美学である。馬遠の画面構成は馬一角とさえ呼ばれるようになる。もともと馬氏は山西の仏画家の末裔であり山水を得意としていない。画中の人物の持つ意味が大きくなったのは当然だろうという人もいる。いささかひねくれやの米芾(1051-1107)とその子の米友仁(1074-1153)は、同じ五代、宋初の画家でも江南の画家である董源と巨然を支持した。董源の用筆は大まかで、近くで見ると形をなしていなかったが、離れてみると粲然(さんぜん)として幽情遠思は異境を見るが如くだったという(沈括『夢渓筆談』)。李成や関同らの北方系の山水様式は否定され、江南画に対する強い共感が闡明にされるのである。

米友仁『潇湘奇観図卷』 北京故宫博物院藏

墨戯から文人画へ

黄庭堅は蘇軾の絵画を墨戯と名づけその筆意を讃えた。笹群や梅の枝などの自然の一角を描き、その自在な精神に禅機に似たものを見たようだ。ちょっとオーヴァーだが、その手腕を左官の鼻についた泥を落とすのに鉞を振るって旋風を起こすほどの技を以って為すことに譬えた(『東坡居士墨戯賦』)。墨と筆によって遊戯し自在を得るための手段と言って良い。宋末には文人の中に画工や画家では為し得ない精神性を表現できる者が出現するというわけである。

沈周(1427-1509)『蘆山高図』台北故宮博物院

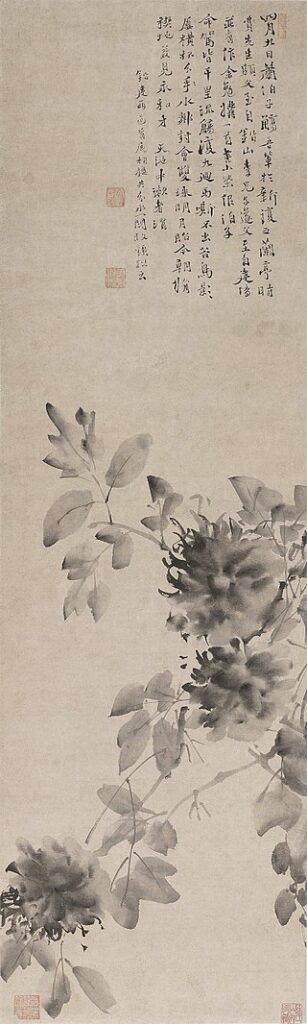

宋が滅び元の時代は、院体画は振るわず、いわゆる文人画の活況する時代であった。この頃、文人画家が文人という建前をつくろいながら画を売ることは既にさかんだった。文雅・文徳あるものを指す文人という言葉は古くからあるが、文人画と呼称するようになったのは明代からであるという(鈴木敬『中国絵画史下』)。明中期には文人画の中心は手工業や経済の中心地として繁栄を誇っていた呉、つまり蘇州だった。これに対して浙江省杭州を中心とした職業画家たちを浙派と呼んだ。その頃は、宋の時代と変わらないほど職業画家が活躍した時代でもあった。特にその中期は画院が盛期を迎えていた。このような中で文人画家も職業画家も相互に影響しあっていったのである。例えば明代中期の呉派の代表的画家である沈周(しん しゅう)だが、彼のような文人画家も職業画家のように技法的な完成を目指していたことが窺える。徐渭(じょい)が生まれるまでの時代とはこのような状況だったのである。

徐渭記念館

神童と言われた徐渭だったが20歳の時、杭州の郷試に受験するも落第。21年間に8回続けて落ちた。絶望的に退屈で画一的な勉学と受験技術の獲得には耐えられなかったのだろうと陳舜臣氏は述べている(『徐渭と董其昌』)。郷試に初めて落第した年、潘克敬の娘である介君と結婚した。入り婿のような形で妻の家族とともにその父親の任地であった広東の陽江に住んだ。四年後に息子の枚(ばい)が生まれたが、神仙を信じていた徐渭の長兄が丹薬を錬っていて亡くなり、妻も19歳の若さで亡くなるのである。束の間の幸せはあえなく消え去る。二年後に妻の実家を出て『荘子』から引いた「一枝堂」という名の塾を開いた。そして、19年も別れ別れだった実母を迎えている。

この頃、明は日本の倭寇に悩まされ続けていた。嘉靖(かせい)三十六年(1557)倭寇戦の戦死者のための慰霊祭が浙江で行われ、その時の祭文を徐渭が書いたのだが、それが、やがて兵部尚書(国防相)となる胡宗憲(こ そうけん)に認められることとなる。密貿易商人であり五島や平戸にも行き来し、やがて倭寇の頭目となった汪直も胡宗憲によって平定された。胡宗憲は厳嵩の派閥に属していたが、その八十歳の祝賀文を徐渭が書く。そして、翌年胡宗憲に代わって『鎮海楼記』を執筆。その報償として銀二百二十両という破格な金額を得る。40歳の時である。しかし、翌年再婚するもののその翌年には厳嵩が失脚した。明代にあっては、中央の派閥の頂点にあるものの失脚は、その系列にある人間たちの失脚をも意味した。胡宗憲も職を追われ、後に自殺する。徐渭の精神が歪みはじめるのはこの頃のことだ。(陳舜臣『徐渭と董其昌』)

徐渭『雑花図巻』部分 南京博物院

徐渭『雑花図巻』部分 南京博物院

逸格の系譜

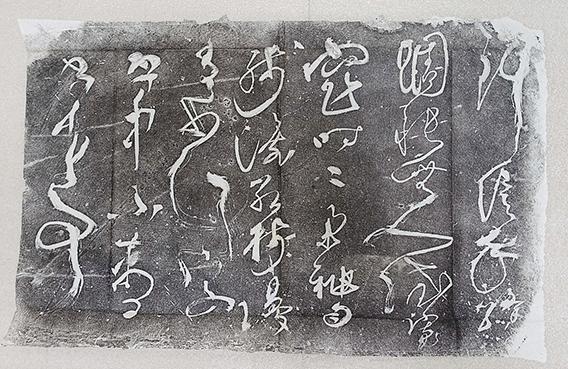

書 張旭 「肚痛帖」 詩 懷素 「寄邊衣」

唐の中期には逸品画家と呼ばれる人たちが登場する。ちょうど呉道玄の白画の線が「意気をもちいて成る」と言われたように中唐の溌墨家たちが一気呵成で意志的な線描を発展させた。王墨、張志和、李霊省といった人たちが逸格の画家として知られているが、現存する作品はない。王墨は瘋癲にして酒狂と言われ松石山水を描いたが酔っては髻 (もとどり) に墨を含ませて絹地に描いたという。張志和も山水を描くことを好み、痛飲しては興に乗って撃鼓吹笛し、目を閉じ、あるいは顔をそむけて筆が舞い墨が飛んで形を成していったと顔真卿 (がん しんけい) が『文忠集』に書いている。そう言えば顔真卿の周囲には狂草と呼ばれる草書をよくした張旭 (ちょう きょく) や懐素 (かい そ) がいた。顔真卿は茶聖といわれた陸羽のために杼 (ちょ) 山の皎然 (こうぜん) の住寺であった妙喜寺に「三癸 (き) 亭」を建ている。

ともあれ、逸格の画人たちが墨を画面に注ぎ跳ね飛ばすといった動的な作画がなされた。それは墨がなせる不定形な形態から形象が現われ出てくると言った偶然を取り込むような作画である。アクション・ペインティングとオートマチズムの萌芽とも言えなくはないが中国には早くからこのような表現主義的な作品が登場する。想念にある形をイメージしながら一筆一筆、制作を積み重ねる従来の絵画とはまさに逆方向の絵画なのである。

日観『葡萄図』元

徐渭 花卉雑画巻 葡萄 明 1575 東京国立博物館

その荒々しさや意気に溢れ画面に横溢する感情表現が禅の気風とも相まって水墨画に与えた影響は大きかった。蘇軾や黄庭堅のいう墨戯ともその精神において繋がるものもあっただろう。南宋の梁楷は院体画家であったが減筆体と呼ばれる水墨画も優れ、墨を惜しむこと金を惜しむが如しと皮肉られた。そして、元初に活躍した画僧日観は破れ袈裟と揶揄された葡萄図のような作品を描くようになる。明の中期には浙派の中に狂態邪学派と呼ばれる異端の画家たちが現われる。このネーミングはきっと呉派から揶揄だろう。郭詡(かくく)、孫隆、陳子和、鄭顚仙(ていていせん)などの作家がいたが徐渭とは直接関係はなさそうである。しかし、徐渭の作品もまたこのような唐から続く逸格の系譜の内にあった。それは、筆が走りエネルギーがみなぎる。しかし、それだけではないのである。

狂気から浮かび上がる

七年の獄中生活は徐渭に心の安定をもたらした。読書や詩作の日々が許され、実母が亡くなった時も仮出獄が認められたという。州知事が変わるとより自由となり墓誌銘や郡学校の修復記念のための執筆などの依頼もされるようになる。1572年穆宗が崩御、大赦が行われ出獄が許された。52歳だった。その後の徐渭は数千の書籍を売り、絵を売り、詩文を作って糊塗をしのいだ。現在、我々が目にする作品はこの時期のものだという。

早くから英才教育を受けた徐渭だが、子どもの頃から激しやすい性格であり鬼神が乗り移るような発作がおきたともいう。一方で頓智話でも知られるような面もあったようだし、けっして世間に対して背を向けるタイプではなかった。文人として書第一、詩第二、文第三、画第四と自らランクづけしているが、詩に

山深くして石榴 (ざくろ) 熟し

日に向って便(すなわ)ち開口す

深山 人の収ることまれにして

顆々(かか)明珠走れり

と自分の不遇を山深く省みられることのない石榴に例えている。同じ呉の後輩である詩人の袁宏道(えん こうどう)が彼を公安派の先駆と位置づけ、その伝記『徐文長伝』を書いていることは中田勇次郎さんの袁宏道『瓶史』をご紹介する折に文房清玩のことと共に書いておいた。彼が第一と自負する書に関して「玄抄類摘」という文章が残っている。一部ご紹介する。

「筆は死物である。手の支節もまた死物である。動いているところのものはまったく気にある。そして、気が精であり熟であるものを神とする。‥‥精神で死物を動かすと、死物ははじめて活きる。だからいたずらに散緩の気を託するものは、その人の書は死物に近い。」

画についても同様のことが言いうる (中田勇次郎『明末の画論』) 。

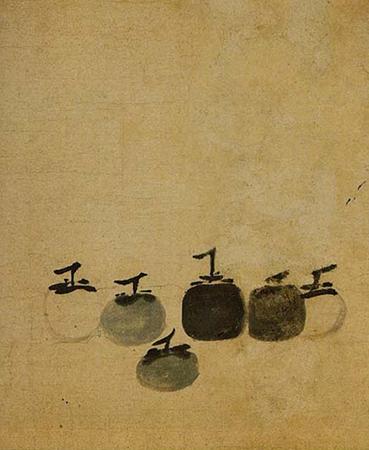

牧谿『六柿図』 南宋末・元初

複雑な性格であっても、世間との交わりを絶やさなかった徐渭なのだが、周囲の画家を手本にはしていないらしい。意外な画家を手本にしている。彼の作品がただ激しい、気魄あふれる、スピード感があるというだけではない、ある種の雅や潤いを持つのはそのためだ。その画家が牧谿なのである。この南宋末・元初の画僧の作品を最もよく理解した明の画家は徐渭ではなかったかと言われる。自然の一角を切り取って表現するような自然描写は北宋末の徽宗においては、自然景観とは完全に切り離されていなかったが、南宋の偏角画が一般化されるとこの頃には既に切枝画といったジャンルが定着していた。

「五十九年貧賤の身、何すれど嘗てみだりに洛陽の春を思いしや 然らざればあに烟脂(やに)のあること少なからん、富貴の花 墨をもって神を写す」と自跋した。高価な烟脂 (紅の絵の具) など買えなかった徐渭の後半生は貧しかったではあろうが、墨に託した作品を見る限り心は豊かではなかったろうか。おそらく狂気は身を潜めていたにちがいない。徐渭の作品は、やがて明末から清初にかけて活躍した八大山人や揚州八怪と呼ばれる画家たちに大きな影響を及ぼしていく。

実は、僕が徐渭に興味を持つのは、そこに何か東洋的な新たな絵画、それも自然に存在する形態の表象が内的に結びつくことができるような抽象と水墨画の間に存在するようなものの可能性を垣間見ているからである。その抽象と自然の形との関係はオーストリアの画家マックス・ヴェイラーによって眼を開かされた。僕にとって徐渭は、今極めて重要な作家なのである。

(2019年 1月20日の投稿を加筆・再録しました。)

左 牧谿『燕と蓮』南宋末・元初 右 徐渭 『牡丹図』

文人画粋編 5 中央公論社

『徐渭 董其昌』

評伝 「徐渭と董其昌」陳舜臣

解説 「徐渭の花卉と董其昌の山水」

吉原宏伸+呉訥孫

画論 「明末の画論」中田勇次郎

詩文 「徐渭・董其昌詩選」入江義高

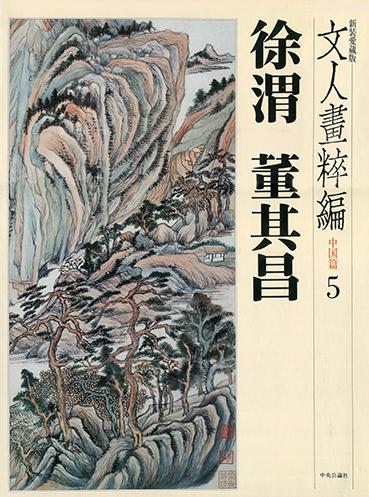

ハンス・プリンツホルン『精神病者はなにを創造したのか』

「狂人の芸術」というテーマの著作が、それまで無いわけではなかった。チェザーレ・ロンブローゾ『天才と狂気』(1864)、フリッツ・モール『精神病患者の絵とその診断について』(1906)、ヴァルター・モルゲンターラー『芸術家としての精神病患者』(1921)などがあったが、本書は、精神病者の病状と作品との関係だけではなく、膨大な数の造形作品そのものを精神医学と美学の両面から捉えていることに画期的な意味を持っていた。 「天才と狂気」というキャッチフレーズが存在するのは、昔の人たちが芸術家を襲う聖なる狂気のことを話し、恍惚や忘我状態のことを伝え、狂気の中に聖なるものを見いだしてきた過去があるからである。だが、こうした「狂気」のすべての形態の中に何か奥深い共通点があるのか、あるなら厳格な方法でより深い認識に到達すべきでないのか。何千年もの間、最高の文化的要素だとされてきた精神状態が病気だとされている現在、そう判断された手続きが完璧を期したつもりでも、その発端から誤っていたのではないか。このような様々な問いかけから本書は「芸術的インスピレーショーンや造形の過程」と「精神病患者の世界感情」の間に何らかの類似関係が見出せるかどうかを問おうとするのである。

道教では天地=宇宙が一個の巨大洞窟としてもイメージされていたことは、渾天説をみれば明らかだと三浦さんはいう。この後漢の張衡(78‐139/科学者)の説では、天は鶏の卵殻のように球形であり、地は卵黄のようにその内部に位置し、天は大きく地は小さいとする。天の表面・裏面には水があり、天と地は気に支えられて定立し、水にのって運行している。天の半分は地上を覆い、半分は地下を囲んでいる。このため星座の二十八宿は半分が見え、半分が隠れて見えない。天の両端には南極・北極の両極があり、天は極を軸として車のこしき(轂)のようにぐるぐる回転して端がない。天体はこの天に付随して日周運動をしているという。ただ、この説では黄卵である地は今日の地球のようなイメージではなく地上と地下という二面を持つ存在であるらしい。 『老子』にも「元気は眇莽(びょうもう)の内、幽明の外において空洞を生ず。空洞の内に太無を生じ、太無変じて三気明けし」とある。混沌として無限に広がる宇宙の中にぽっかり洞窟状の空間が開くのである。

風水説では山の起伏を龍に譬え、山脈、地脈を「龍脈」と呼ぶ。天地の陰陽によって生じた「生気」はこの龍脈に沿って流れる。最上部の祖宗山とは何かというと、個別の山並みから最も遠くかつ、高い山を祖山といい、その周囲を宗山というらしい。中国では崑崙山が祖山であり、崑崙から東に向かって三本の巨大な支脈が走り、そこから枝分かれして中国全土へ龍脈が走っているとされた。それは朝鮮半島を経て海をもぐり台湾や日本まで到達している。血管のようにこまかく枝分かれした龍脈の中を走る生気にも粗密があるらしく最も生気が集まるそれぞれの地点を龍穴と称した。人の身体でいえば経絡つまり「つぼ」である。実際に穴になっている必要はないのだろうが、奥まった場所という想定になっているらしい。

山中の空虚である洞は風水にあっては龍穴となり平安と繁栄をもたらすパワースポットになっていった。それでは、この風水と山水画との関係は、どのようになっているのだろうか?興味深いところである。東晋の孫綽(そんたく)は『遊天台山賦』の冒頭でこのように述べている。「太虚は遼廓にしてかぎりなく、自然の妙有をめぐらし、融けては川瀆(かわ)となり、結んでは山阜(やま)となる。」同じ東晋の画家顧愷之(こがいし344-408?)は『画雲台山記』においてこう書いている。「(その尾根は)東のふもとに発し、次第に上昇するが、山腹半ばに達せぬうちに、紫色の岩が五、六塊、まるで堅い雲のように見え、その岩が尾根をはさみ、(尾根と尾根の)あいだの谷ぞいに上につらなっているので、(その尾根の)勢いは、あたかも龍のごとくであるが、主峰の頂に達せんとするところでいったんうねりを停め、しかるがのちに一気に頂にいたる。」山を描くべく意識的に観察したことを記録に残したものとしては最古のものである。この顧愷之の活躍した時代は、風水学の祖とも言える郭璞(かくはく276‐324)が『葬経』を書いた時代のすぐ後なのである。風水と山水の誕生する時期は非常に近い。

“Der Maler Max Weiler” Das Geistige in der Natur

Gottfried Boehm

董源(934-962) 『渓岸図』

董源 『瀟湘図』 部分

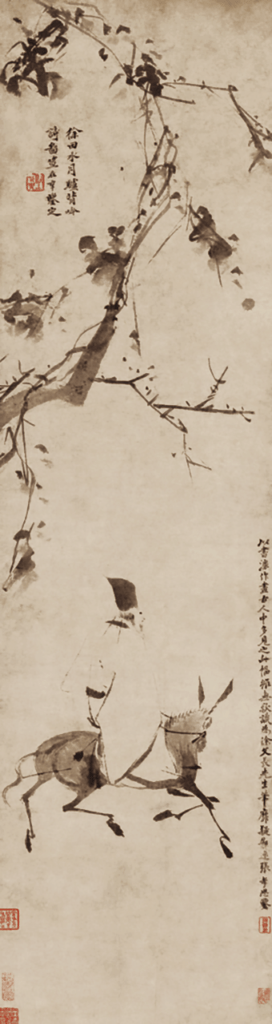

八大山人(1626-1705)

『蓮と鴨』1696年頃

八大山人『沼の草の中にいる12羽の白鷺』

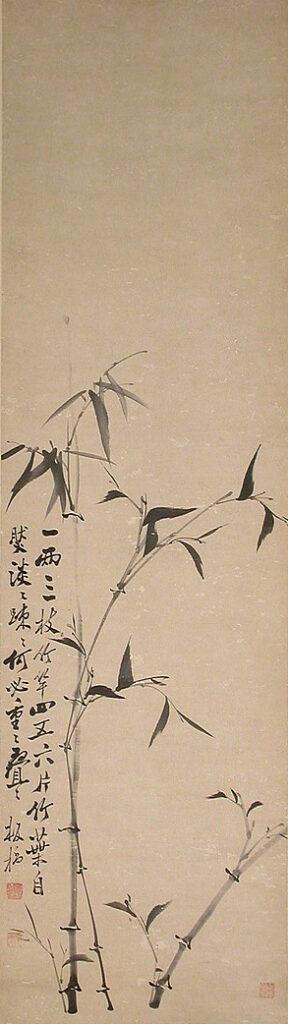

鄭燮 (ていしょう/1693-1766)

『竹と詩』 MET 揚州八怪の内の一人

コメント