今回の夜稿百話は、ついにテオドール・シュベンクの『カオスの自然学』をご紹介することにした。1986年の第一刷を読んで以来、何度もその世界に帰っていった愛読書と言っていい。矯めつ眇めつ読み返した時期が懐かしい。今回は、本書だけでなく、折口信夫、中田 力、ハンス・イェンニ、パウル・クレーといった人たちの著作をアラカルト方式でご紹介したい。

テオドール・シュベンク

『カオスの自然学』

人間を四つのレイヤーとして見る(フォトショップの好きな人は得意でしょ)。固体、液体、気体、熱の四つである。これは地、水、風、火のオーソドックスな分類だけれども固体人間は、まあいいとして、液体人間、空気人間、熱人間をイメージするのはなかなか難しい。しかし、バーバラ・スタフォード女史が強調するように医学における視の欲望には果てしないものがあるようで、例えばX線は固体に反応するし、MRIは水に、サーモグラフィーは熱に反応している。あとは空気に反応する画像診断装置が開発できそうだ。アーティストは、気楽だと言われそうなのでこのくらいにしておく。

神戸のデザインの大学で「形の科学」で著名な高木隆司 (たかき りゅうじ) 先生に渦の実験の手ほどきを受けた。もう20年くらい前になる。きっかけは、テオドール・シュベンクというドイツの流体力学者の本『カオスの自然学』を読んだからだった。高木先生も元々、流体力学の研究者で、アートと科学を結び付けようとした人だった。この本で水というもの、流体というものに対する意識が全く変わった。

著者 テオドール・シュベンク

テオドール・シュベンク(1910-1986)は、シュトゥットガルトの東にある シュヴェービッシュ・グミュントに生まれた。父親は、ルドルフ・シュタイナーが主宰したアントロボゾフィー (人智学) のメンバーで機械工学の教師であった。自身もシュトゥットガルトで機械工学を学び、ドイツの機械メーカーであるフォイトの研究所に勤務の後、ゲッティンゲンの航空力学研究所の助手として働いた。この辺りは流体力学に関係していそうな職種ではある。戦後は、1960年からウェレダ・グループの研究員として働いていて、この自然医薬品メーカーは植物の力を引き出し独自のオーガニックな化粧品を作り出していることで知られている。

シュベンクは、やはりアントロボゾフィーのメンバーであったリリ・コリスコの画像作成法をさらに発展させ、惑星や星座が純水に及ぼす影響を調べると共に、水溶液の特性を研究し、1950年代には、その水溶液の品質を検出できる「センシティブドロップ法 (点滴画像法) 」を開発する。それは、蒸留水の水滴が 5 秒ごとに水溶液サンプルに落ち、その品質に応じて形成されるバラの花冠 (ロゼット) 状の構造を分析する方法だった。ロゼットとは、生物の組織や細胞が示す形状のことである。1960年、スイス、フランス国境に近い黒い森にあるヘリシュリートに流体科学研究所を設立し、1976年まで運営している。

水の精霊 河太郎

折口信夫 (おりぐち しのぶ) という人の全集を読んでいた時のことなのだが、折口さんという人は、民族学、国文学の大学者だ。才能豊かな人だったようで、「死者の書」は、日本の小説ベスト10に入れる編集者もいるほどすばらしい。釋迢空 (しゃく ちょうくう) というペンネームを持つ小説家、歌人でもあった。

その折口さんが、『河童の話』という民俗学関係の文章を書いている。これにも感動した。河童にはいくつかの特徴がある、すこぶるなまぐさい、甲羅や水かきがある、頭に皿がある (これも上を向けたもの、下に伏せたもの、二枚貝のように重ねたものと種類がある) などの一般に知られている特徴に加え、相撲をとると腕がすぐ抜ける、きゅうりが好き、人の使いをしたり、富をもたらすなどの反面、しりこだまを抜いて人を溺死させるなどの災いをもたらすことなどをあげている。

中でもすごいのは、ほんのひとすくいの液体さえあれば、そこを自由に通り抜けるドアにしてしまうのである。どこでもドアは、未来の猫の専売特許ではないのだ。そして、このドアは竜宮城にまで通じている。これらを思い合わせて、河童とは何かと考えてみても、僕にはせいぜい亀とカエルとかわうその合体した妖怪ぐらいにしか思いうかべることができないのだが、折口さんの推理は、さすがにするどい。

『河童』 葛飾北斎 (1760-1849)

まず、人と相撲をとって腕が抜けた河童はその腕を返してもらうかわりに人の役にたつという証文を書かされる。それはかつての役 (えん) の行者のような修験者が、その呪力によって精霊たちを使役し、彼らは、行者の隙をみては自由な野や山や川へ逃げ出す。そういう考えに基づくのだという。手の抜けるのは、夏の祓(はら)えに人の邪悪を負わせて川や海に流した草人形が、水界に生を受ける、その伝承が河童と結びついた。きゅうりも昔は顔を描いて川に流したのだ。藁人形と同じなのだが、その人形の手をひっぱれば容易にぬけてしまう。

それには、こんな伝承も響きあってくる。あまんじゃくと九州の左甚五郎といわれた竹田の番匠(ばんしょう)とが一晩で橋を架けるという賭けをした。まず、あまんじゃくが、三千体の藁人形を作って呪文をかけて働かせると、あれよあれよという間にできあがる。番匠は鶏の声をまねて朝がきたことにしてしまう。すると、あまんじゃくは、くやしさのあまり藁人形の千体を海へ、千体を川に、もう千体を山に放した。それがみんな「河太郎(があたろう)」つまり河童になったのだという。

山童(やまわらわ/山の河太郎)鳥山石燕

だから海・山・川に行き渡って馬の足形ほどの水があればそこに河童がいるのである。こうひもとかれていくと、水の精霊としての河童の姿があざやかに蘇ってくる。その水の精霊は、皿をめぐって古代の水の神へと結びつけられていくのだが、今回はこれくらいにしておこう。それから余談だが、もう一つ。かつてのトイレつまり厠(かわや)の底から手を伸ばして人の尻を撫でるという妖怪がいる。それも、もとは河童ではないかと折口さんは書いている。厠もほんとうに川屋であった時代があるのだ。だが、し、しかし、これは怖い‥‥‥

さて、 水の精霊のかたちとも言うべき数々の写真を紹介してくれた学者が、今回の主人公、ぼくの大好きなテオドール・シュベンクなのである。

渦の形 カルマン渦

水の世界は壮大なサーキュレーション(循環)を持っている。海・川の表面、そして山の木々などから生ずる水蒸気は、雲となり、雨を降らせて、せせらぎとなり、それらをあつめて川ができ、また海へと帰る。その過程の中で水は渦となって様々な形を生み出すのである。

一番のお気に入りは、カルマン渦だ(図版1~3)。ハンガリー人の科学者セオドア・フォン・カルマンにちなんでいる。比較的ゆっくりした流れの中に円柱状あるいは円錐状の棒を立ておくと、その後ろに、この渦ができる。しかし、速い流れだと後ろの渦は乱流になる。それを見るためには、インクのようなものを一緒に流さないと形は見えてこない。空気のような気体にも渦は生じる。比較的形の整った山や島の風下にも条件がよければ雲を介してこの渦を見ることができる(図版3)。雲がインクの役目をするのである。小さな枝の後ろにも巨大な山の風下にもこの形はある。

セオドア・フォン・カルマン

(1881-1963)

(図版1) カルマン渦列

(図版2) カルマン渦列拡大図

カルマン渦を立体視すると、実際は鉋屑か一部開かれた巻物状の形態が棒状の側面から交互に発生する。下図 (図版3) はその様子を撮影したもので、上がカルマン渦を上部から下が側面から撮影したものである。青い部分が可視化するためのインクで棒の中央部から滲出していて水より重いために徐々に沈んでいる。渦は流体の速度や粘度の変化によって生じるが、この場合、円柱の側面で流速が変化することによって生まれる形だ。後方に生じる形はいわば、円柱のファントムと言うべきものになっている。

(図版3) カルマン渦列 上部と側面からの映像

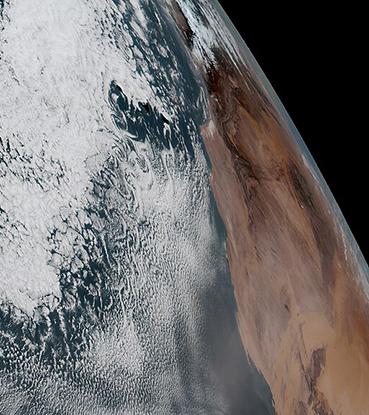

図版4は雲を媒介として見られるカルマン渦の気象映像で、左の画像は日本の利尻島 (下部中央) から生じるカルマン渦であり、右側はカナリア諸島沖に発生したカルマン渦である。この渦列が定期的に発生する場所は世界中に数多くあり、特に貿易風が盛んな場所では顕著だと言われる。世界最大のカルマン渦は、韓国沖の済州島付近に形成されるようだ。

(図版4) カルマン渦の気象映像

水のような流体が動物の器官を形作るということを教えてくれたのもこの本だった。動物に限らず植物、とりわけ樹の肌にも水の痕(あと)は現れる。すべての木では勿論ないが、ある種類の樹幹には、水の渦のような形や海の干潟に出来るような形がみられる。大地から葉っぱまでの水の旅のなごりなのである。言うまでもなく樹幹は水の通り道なのだ。その他、クラゲなどの水生生物にも流体の形は、多くみられる。

左 ユーカリの樹幹 右 干潟の水流跡

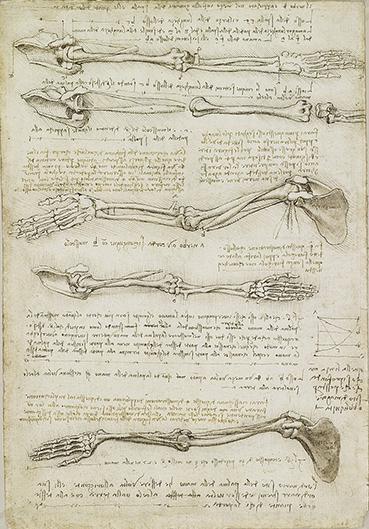

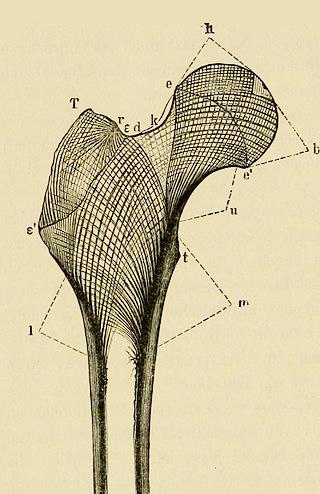

しかし、何といってもそのような水の形との関係を鮮やかに教えてくれるのは人の体である。例えば肩甲骨をうまく着色してやると表面に水の流れを思わせる形が見えてくるという。肩から胸にかけての筋肉の形は直角に曲がったパイプの中に圧をかけて水を流した時に出来る流れの形にそっくりだ。静止した水のなかに管を通して他の液体を流し込んだ時に出来る形は、人の喉の内部の形とよく似ている。下の図版を見てほしい。左側は、そのカルマン渦の形、右側は人の股関節のレントゲン映像である。

左 カルマン渦 本書より部分 右 大腿骨と股関節

人は胎児となって30日を経過する頃、えら呼吸する体の仕組みが肺呼吸できるような体の仕組みに変化していくといわれている。つわりのもっとも激しい時期にあたる。私達の喉には、魚だったころの先祖の遠い面影をみることができるのである。喉は、えらの変容したものなのだ。お母さんのお腹の中で胎児の血管や心臓ができる時、体液の中で血管は生まれ、その一部がねじれて太くなり心臓が生じる。心臓が出来てから血流ができるわけではない。動物の体の内部の器官を、液体が形成する形と考え合わせてみるのは非常に面白いのである。人間もそうだが動物の内臓である食道から大腸に至るまですべては捻じれている。内臓だけではなく、実は血管や骨や筋肉も捻じれを生じている。私たちの記憶の及ばない世界で流体が体の形を作っている。そのイメージを感じとっていただけたら幸いだ。

レオナルド・ダ・ヴィンチ 解剖図

流体が作り出す脳

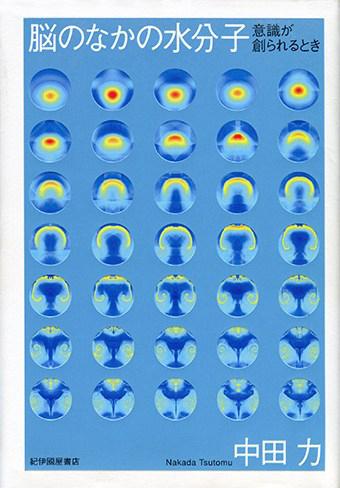

人間を水だけの要素として見る。まるで想像力のサーカスのようだが、シュベンクはやってのけている。その後、MRIの開発者の一人、中田力 (なかだ つとむ) さんが書いた『脳のなかの水分子―意識が創られるとき』を読んで歓喜した。またかと思われそうなので、これ以上は感想を述べるのは差し控える。中田さんは仮説だと断りながらも脳の成り立ちをこのように考えている。一点から三次元に均等に拡がれば球になる。ここに分子同士の衝突のような小さな変化が積み重なってできる非線形性の要素が加わり襞が形成され始める。これが脳の皺の原因だ。非線形性というのは、ちょっとしたきっかけが大きな変化をもたらすような仕組みをさしている。

中田 力『脳の中の水分子』

人間のような恒温動物は高い中核体温を持つ。胎児の場合はそれが高く、脳が形成される場所の中核から羊水に向って熱が放射される。その熱によって、その場の体液は、ある渦の形を形成し、維持する。原爆のきのこ雲のような形のプリューム型の熱対流が脳の中で生じる。その結構複雑な対流にそってラジアル繊維と呼ばれるグリア細胞の突起が、いわば脳の形をした籠を編み上げる。そこにニューロンが絡んで脳表に達し皮質を作り上げるという。

このラジアル繊維は脳が形成されると消滅して脳の活動で生じる大量の熱を放出するダクトになるらしい。よくできている。これが脳が自己形成されるという中田さんの筋書である。ここから脳の渦理論が発展していくのである。かくして、僕は、シュベンクのいうように体内の形態を形成するのは流体であるという一つの手掛かりを手にいれたのである。中田さんはこう述べておられる。「生体における機能とは形態である。」

左 静止水の中を流れる水流によって生じる形態

本書・テオドール・シュベンク『カオスの自然学』より

右 ナガサキに投下された原子爆弾によるキノコ雲

センシティブな水と振動

落下する細い一本の水流は、雫へと分離していく。水面へと落下すれば華やかな花冠状の形態を生み出す (下図左) 。ここでは、水が如何にセンシティブな媒体であることが分かる。水滴が振動によって踊るような形態を連続させるのをご存知の方もあるだろう。それは、サイマティックス (独 kymatik/英 cymatics) と呼ばれる振動版やスピーカーからの振動を用いて周波数を変えながら水溶液や細かな粒子の形態の変化を可視化させる方法である。この言葉はギリシア語のキーマ (波) から来ている。

細かな固体の粒子の振動から生まれる形はクラドニ図形として知られているが、その振動実験をスイスの医師であり、博物学者でもあったハンス・イェン二 (1904-1972) が大きく発展させた。彼は、高校生の時にルドルフ・シュタイナーと出合っている。下右の写真では11HZの振動が与えられて形成される液体の形が映像に収められているが、周波数を変えることで劇的に形態は変化する。

左 水滴が落下した水面 右 11HZの振動が与えられた水の形態

さらに下の画像はコーンスターチの水溶液に振動を与えて生まれた形で、粘度の高い液体で、どのような形態が生じるかが実験されている。これらの実験はDVDにもなっていて特に粘度の高い媒体を振動させると昆虫や軟体動物が動いているのではないか錯覚させるほどのものがあるのは特筆してよい。

正弦波による振動を与えたコーンスターチ溶液

パウル・クレーは、彼の著書『無限の造形』の中で、植物が、その精華として到達した花という形は、彼の造形の基本的なスタンスからすれば、直接描くべき対象ではないと断った上で、花はその前提となる活動によって生じたのであり、それはフォルムを規定する能動的な働きの結果として生まれる自然現象だと述べている。フォルムそのものよりも、フォルムの生成過程、ゲネシスとしてのフォルムの重要性を強調しているのは如何にもクレーらしい。この言及のある1923年11月27日のバウハウスにおける講義の章には参考図版としてハンス・イェンニの粒子を用いたサイマティックスの画像が掲載されているのである。

振動が与えられる媒体は、その間中、全体の形態を維持しながら川の流れのように移動している。極めて不思議な運動をしているのであるが、動画で見ていただければ良くおわかりだろうと思う。クレーのいうフォルムングとは何かが理解できる手助けになるのではないかと思っている。サイマティックスでは振動と取り分け液体が手を携えてフォルムを形成していくのである。流体は運動に敏感に反応する。ノヴァーリスの化学的音響学を思い出させるが、クレーは、この運動を自然の持つ表現への意志と呼ぶ。エンテレケイアと呼んでも良い。

サイマティックスDVD 英語版

水の精霊の面影

水は、どのような隙間にも入り込み、また海のような巨大なかたまりにもなる、この変幻自在な存在は壮大な循環運動の主役でもある。そう、馬の足形から竜宮城までの。流れる水のなかに、そこにひそむ精霊たちの民話の中にいきづく姿が幽かに見えてきそうな気がする。その水の形が動物の体のなかにさえ刻印されているとしたら、その霊長 (あまり褒められたものではない) である人間とはいったい何ものなのだろうかとまた考えてしまう。

既に見てきたようにシュベンクやイェンニはシュタイナーの影響を受けてきた。シュタイナーはゲーテの科学論集を校訂した人だ。この流れは自然学者としてもなお注目され続けるゲーテに由来している。それは、ゲーテの研究成果が自然科学ではなく、自然哲学であったからだと『ゲーテ形態学論集』の訳者である木村直司さんはいう。

私たちは、心にも体にも水の変容したオモカゲを宿す存在である。面影とは、遠い、あるいは朧げな過去の記憶である。その過去の記憶が変容されてファンタジーとなる時、イマジネーションは、その面影を思い起こす手段になりうるのではなかろうか。それは、理性の裏側をかいくぐってやって来る。民話や、お伽話の本質とは、きっとそのようなものなのではなかろうか。

『Water: The Element of Life』

残念ながら邦訳はない。

バーバラ・スタフォード

『グッド・ルッキング』

電子テクノロジーが古いやり方を切りはなして、どう新しいやり方で情報を結び付けていくのかを学習することが人類に問われている。結び付けるにはどうするか、スタフォードの意見を聞いてみよう。彼女は、多様性と差異を尊ぶポストモダン以降の知的プログラムの中で類同性は、影の薄いものになったという。同じはどうでもよい時代だったのである。このような風土の中では、イメージなど辺境に追いやられていた。見たことのない状況や場所と人間とに一体感をもたらす想像力のパワーをどこから得たらよいのか? イメージの復権を叫ぶ彼女は、アナロジーの重要性を強調する。人々が知覚対象を微妙に微分化できるのと同時に何かに還元することなくコンパクトな感覚配列に積分できるのは何故なのか、直観の科学とアナロジーを考え併せると通りがよいという。それは必然的に脳の研究に通じていく(この本の帯が派手に宣伝している)。神経学は、私たちがイメージをもとにした世界観を他者と分かちあい、他者は似たようなイメージをつくり、それによって私たちは、他者の生の中に入っていく自分を想像できるようになるというのである。ミラーニューロンを思い浮かべていただければよいと思う。

中田 力『脳の方程式+α ぷらす・あるふぁ』

複雑系と渦理論を基盤にした脳についてのエッセイというべき著作で『脳の方程式 いち・たす・いち』の続編になっている。

少しだけご紹介しよう。脳科学の原点は視覚や言語といった機能が脳のある場所に局在するという考え方だったが、実は生まれてすぐは脳の情報処理能力とその機構はどこでも同一だという。その後、情報処理を続ける過程で脳の部分的な使い方が決定される。感覚器官から脳のどの部分に情報が伝えられる場所が決まっているために機能局在の場所は誰でも同じなのである。

言語と音楽は、少なくとも人の脳にとっては同じ機能であるらしい。人は二足歩歩行を行うことで言語を、鳥類は翼で飛ぶことによって音楽を獲得したという。この結果、運動機能をつかさどる小脳は飛躍的に発達することになる。言語機能、発話は運動系の機能であり小脳の進化から生まれた。人の右脳と左脳の機能乖離は、人の脳が持つ最大の特徴と言われているけれど歌う鳥も同じような機能乖離を実現させているという。言語機能の基本構造が調音器官の制度の高い運動機能として登場する時、優位半球を持つことが必須になるという。

何故、優位半球を持つことが必須になったかと言えば、言葉の発生に使われる筋肉は呼吸したり食べるための基本的な作業に必要とされる球筋と呼ばれるもので、元々片方の脳がダメージを受けても、もう片方の脳で働くことができるように両方の脳が支配している。生命維持に不可欠な部分だからだ。しかし、複雑な作業をするとき、二人の監視人の合意を一々とっていたのでは不便この上ない。それで、言語機能の運動に関しては片方の脳に優先権を与えることになったのだという。発話は随意運動であるから、随意運動の信号を受けると自動的に片方の脳の支配を抑え込む機能が生まれ、脳の優位半球が登場する。しかし、これには副作用があり、言語機能に限らず随意反応全体に優位半球が登場することになった。例えば、利き腕の登場である。どっちの脳が優位になるかは生まれつき決定されているという。

サイマティックス 英語版

イェンニのサイマティックス第一巻と第二巻を収載した図書。邦訳はない。

パウル・クレー『無限の造形』

クレーはクラドニ図形に言及して、このように述べている。

「君たちはおそらく音像についての面白い実験のことをご存じと思う。うすい木の板、あるいは金属板に細かい砂をふりまき、その板の縁をヴァイオリンの弓で軽くこすって板を振動させる。振動を与えるこの行為こそが、根源的なものである。この行為の結果、物質 (砂) は、リズミカルに振動しはじめ、砂の粒子はそのリズムを目に見える形に変えて描き出す。このように振動を生じせしめる行為、生命あるものを求める心ないしその欲求が、まずはじめにあって、それが次に物質的現象へと移行し、最後に層をなした新しい物質となって姿をあらわしてくるのである。私たちはヴァイオリンの弓なのだ。私たちは表現しようとする意志であって、物質は仲介者、砂の文様が最後にフォルムとなってあらわれる結果なのである (南原 実 訳) 。」

クラドニ図形

固体の細かな粒子を薄い鋼板上でヴァイブレイターを使って振動させている。

種子田定俊 『画像から学ぶ流体力学』

内容的には専門書だけれど、シュベンクに匹敵するような素晴らしい流体の図版が多数収録されていて、見るだけでも楽しい著作だ。

煙草の煙による渦

上部では乱流に変化している。

利尻島

かなり綺麗な円錐形をしていて、カルマン渦の形成に適していることが分かる。

大腿骨の流れのライン

内部に引き込まれ軟骨構造の中で終わる。

アフリカクーズー

アフリカ東部から南部にかけて生息する大型の森林カモシカであるクーズーの角は対称性の美しい螺旋を描く。鹿などの角もそうだけれど外界に対して広がっていて、ある種の感覚器官の働きをするとも言われる。この層の積み重なった螺旋は数学的な精巧さを持っていて、目線の上あたりで、その流れが交差しているのもその美しさの原因になっている。

ナイジェル・スタンフォードによる音楽とサイマティックス映像。

ニュージーランド出身の作曲家。ミュージクヴィデオの制作でも知られる。クラドニ図形、液体の振動、炎や放電の振動の映像が見られる。

アレクサンダー・ラウターヴァッサー(1951-) 映像作家、音響学研究者。

エルンスト・クラドニとハンス・イェンニの影響を受けた彼は、サイマティックスに関する写真集や映像を制作している。この動画は主に水の振動を扱ったものである。

コメント