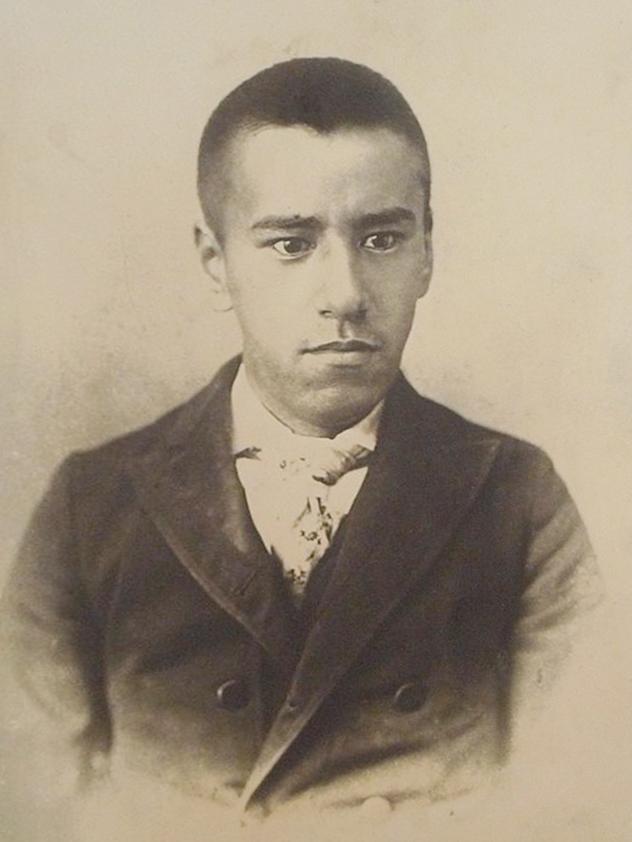

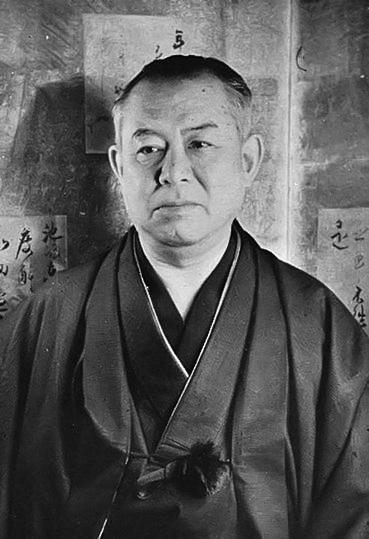

南方熊楠(1867-1941/南方熊楠記念館蔵)

南方熊楠、いったいどう読んだらいいんだろう。どう読むかで難儀した人は少なくない。ナンポウ、ミナミカタ、え~と、クマクスノキかな ? これで、どこで区切るか悩み始めると知恵の輪状態になる。ナンポウグマ・クスノキとか、ミナミ・カタクマクスとか。言葉の間合いで、意味内容が変わってくるし、それについての連想も波乱するようだ。彼は、和歌山中学校を卒業したが、それ以上の学位はない。65歳に至るまで、イギリスの学術雑誌「ネイチャー」に51篇の論文を、「ノーツ&クエリーズ」にも324篇の英文論文を発表し続けていった。大英博物館で東洋図書目録編纂係となり同図書館部長だったロバート・ダグラスに正規の館員になることを望まれたが、断っている。志那人、志那人と小馬鹿にしたイギリス人の鼻に一発おみまいし、来館する女性客の高声に抗議して監督官と悶着を起こして、ついに館を追放されたが、周囲に惜しまれた。この頃、ベトナムの領有権を巡って清仏戦争(1884-85)が起きていて、ヨーロッパでは中国人に対する風当たりが強かったトバッチリを受け、飲酒による悪癖が昂じていた。帰国してからは、アメリカ農務省のスウィングル博士から同省にこないかと自宅のある田辺にまで押しかけられたが、これも断った。研究していたのは菌類などの隠花植物を中心とした植物学で、これに東洋的な視点から西洋的な民俗学に物申す研究がパラレルに進行していった。

丁々発止 クマグスとホウリュウ

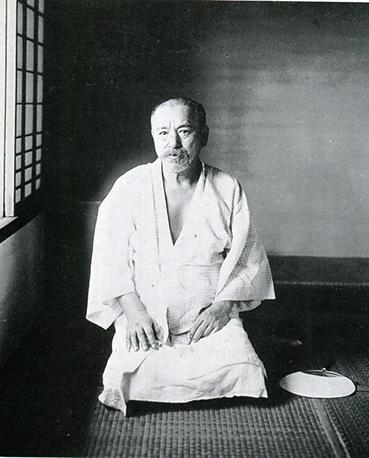

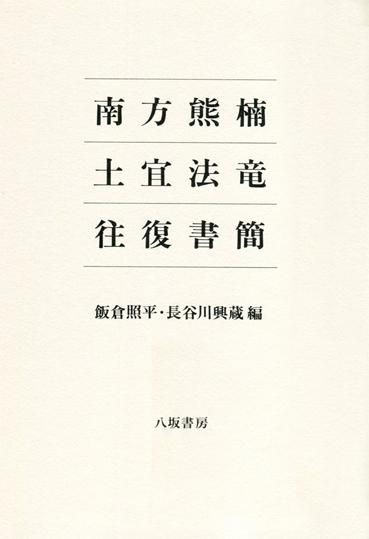

1902年から03年ころ、高山寺の住職だった土宜法竜 (とき ほうりゅう) は、気管支の病気に苦しんでいて熊楠に霊魂と死・不死の問題についてお伺いをたてた(鶴見和子『南方熊楠・茭点の思想』)。高山寺といえば夢の眼の明恵上人とお茶です。熊楠は、横浜正金銀行のロンドン支店長宅で法竜と出会っていて、大英博物館を案内している。そんな悩める米虫こと法竜に金粟 (きんぞく) 王如来こと熊楠はこう返事を書いた。霊魂の死・不死などという題目そのものが間違っている。荒魂、奇魂などと神道で言い、魂魄などと中国では言うけれど、霊魂といえば不死を既に含んだ題目である。人間の人間たる所以の精 (エッセンス) が、死か不死かという説なら自分は、他の動物と違って不死だと答えようという。しかし、他の多くの生物を観察してきたクマグスにとって生・死という状態はそれほど明確になしうるものではなかったのである。

今回は、森の巨人とか、現代ニューサイエンスの先駆とか、ハイパーポリフォニックな文筆家とか、異常な記憶力の持ち主とか、日本エコロジーの祖とか、グローバルな比較学者とか、在米民権運動家の一人だったとか、‥‥とか、‥‥とか、いろいろ言われる南方熊楠(みなかた くまぐす)が、心魂を傾けて綴ったのが、今回ご紹介する法竜宛ての手紙だった。

それは、単なる手紙ではなく、時に一通に昼夜眠りを省き、あるいは2週間をも費やした法竜をよき対手として彼の横溢する思想を文字に繫ぎとめ得た灼熱と記憶のドキュメンタリーと言えた。

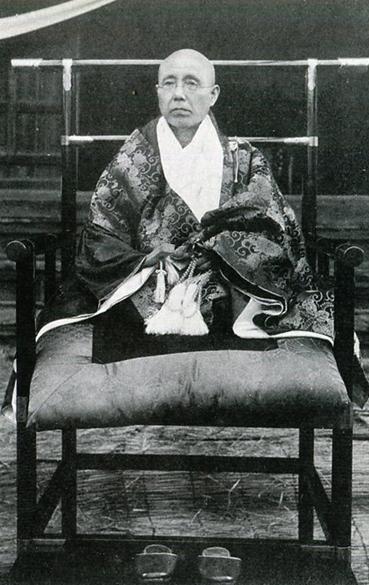

土岐法竜 (とき ほうりゅう/1854-1923) は、名古屋に生まれ、幼くして出家、15歳ころ高野山に入壇、22歳ころには慶応義塾大学に学び、福沢諭吉の学風の下、禅僧の釈宗演と並ぶ慶應義塾精神界の二大巨頭として知られた。1893年には、シカゴで開催された万国宗教会議の日本代表の一人として参加、それに続いて、ギメー博物館仏教部の要請でパリで調査・研究を行った。その頃には、クマグスとは、既に文通が始まっていた。パリの途次ロンドンで出会ったわけである。仁和寺門跡、高野派管長を歴任した人だった。

クマグスに対して法竜は、汝の傲慢なる筆法には満面の乳臭さがあって面白いが、しかし、まだ小童に過ぎなかろう。欧州の大天狗とはなりえず、金粟王ともダイヤモンド王とも名乗るなら、もっと精を出して天狗の稽古をされよと熊楠に書いてよこすし、クマグスは熊楠で、法竜に対し汝米虫の馬鹿野朗らが、なにがな俗人を誑かして飯米をせしめんとキリスト教でいう神聖を釈迦がつくったことにして、‥‥と書き送る。正に丁々発止だった。

二人を結び付けたのは真言密教と科学などの西洋思想とをどのように位置づけて考えるかという問題になるだろう。クマグスは、今日の科学が、因果は分るが、縁が分からないという。縁は因果と因果の錯雑として生じる。諸因果総体のその上の因果を求めるのが自分たちの役目だと法竜に書いている。それが、彼らの文通における共通したメルクマ―ルだったかもしれないのだ。それは、やがて南方マンダラへと発展していく。

死/不死/粘菌

人の精が不死として安心を得るなら、動物衆生の安心は如何かというと、一休禅師、汝生きて溌々としているよりは、俺に食われて成仏せよと言って食った鯉は人の身となって、その精は大安心するのだとクマグスは言うのだから勝手なものである。しかし、鯉の体はミミズの安心どころで、ミミズの体は微虫の安心どころで、微虫の体は植物の安心どころで、小植物の体は土水の安心どころとなっているという。エコシステムか食物連鎖の話かと思えば、不死のことなど10を3で割り切れないような科学や歯糞のような哲学では理解できまいと言うのである(明治35年3月22日/法竜宛て)。エコシステム輪廻。

粘菌アルゴリズムですか? 入口と出口に粘菌の食べ物を置いて迷路に閉じ込めると粘菌はいったん迷路全体に広がっても入り口と出口を結ぶ最短経路をとってその体を収縮してしまうのです。それをアルゴリズム化して災害時の避難経路を複数割り出し、その中の最短経路を示すシステムが作られたみたいです。しかし、このエンテレケイアかパンスペルミアーのような粘菌、すごいですよね。細胞流動の知性。

粘菌は波打つスライムのような形状で早いものなら1時間に数センチも移動する動物的性格と、胞子によって繁殖する植物的性格を持っていて、動物でも、植物でもなく、菌類でもない、ちょっと得体の知れないアメーバ動物の仲間で、バクテリアを食べながら湿った倒木の表面や腐葉土の中で分裂しながら数億年このかた地球上を生きてきた。寒かったり乾燥過多になると住処に潜って寝るというのか仮死状態になるというのか、じっとしている。

変形するのは真正粘菌と呼ばれる種類で、10ミクロンほどの単細胞だが、飢餓状態になるとサイクリックAMPという伝達物質が放出されてポジティブフィードバックが掛かり、集合して多核の大きな細胞に変形して膜を自在に動かして移動する。それは、一斉に同期して波打ちながら子実体とよばれるキノコ状の胞子爆弾を形成するためらしい。ヤバイとなると子作りをはじめる。生物物理学者の澤井哲氏によれば、その動きを顕微鏡で見るときれいな渦巻きだという。ベローソウ・ザポチンスキー反応ばりのオートポエーシスが始まるのだ(このことは近藤俊文さんが『天才の誕生』で既に書いておられた)。

ベローソウ・ザポチンスキー反応 ©Ueda Nobutaka

とてもカオティックな単細胞集合組織である。その時、胞子になる粘菌とそれを支える柄になる粘菌に別れ、柄になるほうは死んでしまうという。痰のような半流動の原形体を、人は死んでいると見、胞子が生えたと生きているように言うが、クマグスの言うように外見で粘菌の生死は判断できないのである。微細分子の死は微分子の生を幾分または全体を助け、微分子の死は微細分子の生を同様に助けるように鉱物、植物、動物、社会より大千世界に至るまで同様である。常に錯雑な生死があり、生死に長短があるから世間が立ち行くというのである。

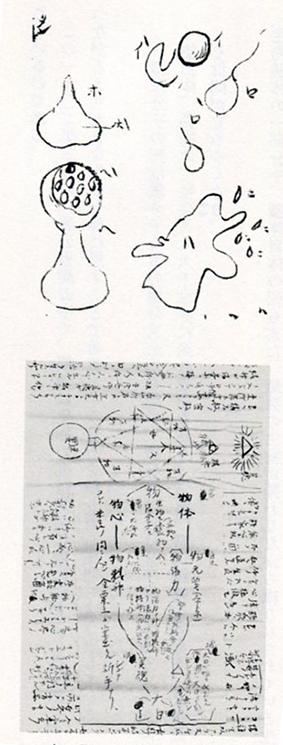

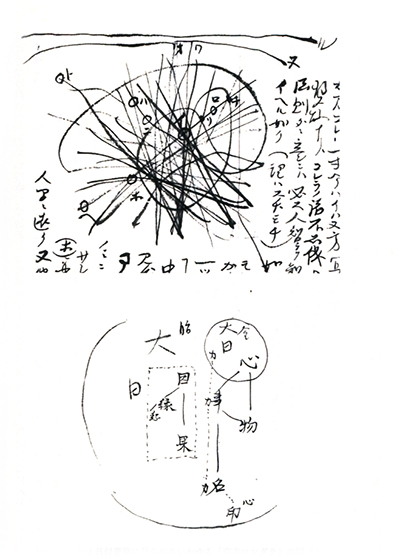

「‥‥右の変形菌体の生死不断なるに比して、予の講ずる心の生死の具合も分かるべし。取も直さず右の図をただ心の変化転生の一種の絵曼荼羅(記号/シンボル)と見て可なり。(明治35年3月25日付 土宜法竜宛て書簡)」

クマグスの凄みがここで発揮される。粘菌の生死は心の変化の転生だとした。生命の生死は、心の生死とはパラレルではないのかもしれない。この書簡にはカバラのセフィロトの図に似たユダヤの密教曼荼羅と呼ぶ図とその下に大日を中心とした曼荼羅風の略図も書かれていたようだが、図が小さくて読めない(松居竜五『南方熊楠 複眼の学問構想』より)。

粘菌のコロニーおよび子実体の画像

和漢三才図会から極東の星座へ

和歌山市の金物商の家に熊楠は生まれた。8、9歳ころには江戸時代の百科事典『和漢三才図会』を三年がかりで書き写し、続いて12歳ころまでに薬物書『本草綱目』、貝原益軒の『大和本草』を、続いて太宰春台が経世済民を書いた『経済録』、中国古代の地理書『山海経』などを読み、書き写していった。歯を食いしばり頭をガンと叩かないと忘れられないとボヤくクマグスだけれど、このような努力の結晶が後年の博覧強記に繋がっていくのである。

中学を卒業してから大学予備門に入学するも、もっぱら上野図書館で和・漢・洋の書籍を読み、寄席通いして退学し、20歳の時、渡米する。ちなみに同期に漱石、子規、山田美妙らがいた。ミシガン州のランシングの農学校で、実地のフィールドワークと得意の書き写しで過ごしたが、寄宿舎の飲酒事件を一人で被り夜逃げした。

コンラート・ゲスナー(1516-1565)

『植物誌』から野イチゴ

『動物誌』からサイ

何となくデューラー (1471-1528) の描いたサイを彷彿とさせる。

三年ほど同州のアナーバにて独学するも、アマチュアだが植物学、菌類、貝類の顕学だったウイリアム・カルキンスに標本の製作・整理を学んだ。スイスの博物学者コンラート・ゲスナ―の『植物誌』、『動物誌』に感化を受け、自由民権派の日本人たちと付き合っている。1981年には、フロリダから西インド諸島、メキシコへと向かったが、ハバナでイタリア人の主催する曲馬団に同行し、日本人の団員たちと仲良くなった。曲馬団の芸女のための艶聞を読み、返事を書いてやったりしている。1892年に渡英、この頃、父親が亡くなり、苦学を強いられたが、英国の学術誌への投稿を始め、大英博物館での研究が開始される。

クマグスが最初に『ネイチャー』に発表した中国とインドの星座を扱った「極東の星座」は、論文としての問題は有るものの、この一介の東洋人の存在を英国に知らしむることとなり、「動物の保護色に関する先駆的観察」、「蜂に関する東洋人の諸信」と着々と発表の機会を得ていくことになる。大英博物館に出入りできるようになったのは、足芸人・美津田滝治郎を仲介に古物商・片岡政行の紹介で大英博物館の古物部長であるオーガスタス・フランクスと知己となったからであり、クマグスは、この英国学士院の70歳近い老紳士に厚くもてなされたという。しかし、例の暴力事件などで博物館を離れざるを得なくなり、弟からの送金も絶え、1900年の秋に帰国する。アメリカに6年、イギリスに8年を過ごした。後のクマグスは那智で、ほとんど山人と化して隠花植物などの採集と研究で過ごし、やがて田辺に定住することになる。

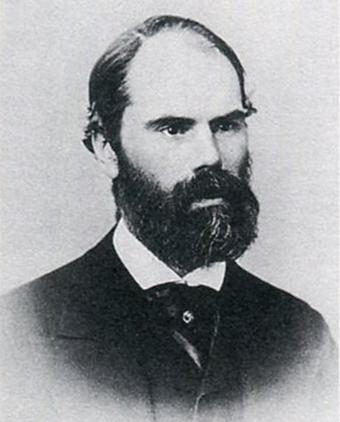

オーガスタス・フランクス(1826-1897)

大英博物館中興の祖と言われ、同館史上最も偉大なコレクターとされる。

逸脱・飛躍・きめつけ・淫聖同居

クマグスの文体は、脱線過多、連想縦横無尽、猥談過多、様々な枝葉が多く、それに気を取られていると筋道を失う。子供たちにとって何もかもが立ち止まって手に取って見るに値するもので、時にウンコをふんだりしてもキャッキャッとしたりして、気に入れば藪の中にも分け入って気づいたものに接近し、何時間もかけて家にたどり着くようなものである。細心入念だが、本論と細目とは、ほとんど同等に扱われる。本人は、英論文のように脚注がつけられないからだと言っている。

谷崎潤一郎(1886-1965)

近藤俊文さんは、『天才の誕生』の中で谷崎潤一郎の文章を紹介してくださっている。クマグスの文章は飄逸だが、流麗調の変化したもので、捉えどころがなく、技巧の上からは説明できないという。こういう文章は野心や妙な気負いのない、一切物欲や娑婆っ気がないもので、何の気魄もなく横着にやりっ放しに、仙人のような心持で書くのだとし、これこそ東洋人の持ち味だと書いている(『文章読本』)。 クマグスは喜んだらしいけれど、これって東洋人の持ち味なんだろうか。クマグスの文章には下ネタの印象が濃くなって筋道が分かんなくなるという人もいるけれど、それは読む側の注意のカーソルの問題でしょう。しかし、猥談が多いのは確かだ。一方で、対極的な聖談も多いから、淫聖同居と言うべきだろう。

クマグスは男女の営みの仕儀、男色、稚児話などに妙に詳しかったのだが、僧の淫心をあげつらいホウリュウに冗談めかして説いている。ある会合で坊さんたちが、南無妙法蓮華経の妙とは、少 (わか) い女また少 (ちっと) の意味だから、これは少 (わか) い女にほうれんげきょうとて、少し惚れるのはかまわないなどと言挙げし、狂歌をよみ、酒をあおり、踊っておったと報告する。今の世はだめだと諦めて、寺を捨て、縁覚になれと決めつける。ちなみにクマグス40歳の時、闘鶏神社の宮司の娘で28歳の松枝と結婚しているが、二人ともその時が初体験だったという。

話が脱線しそうだ。クマグスには持病の癲癇があり、このような文章のあり様は、近藤さんの言うように側頭葉癲癇者の病状の特徴として還元してよいものかどうか僕には分からない。ちなみに、クマグスは、毎日、毎晩自分の知っていることを総勘定して、いつでも間に合うように連想しておけば随読随忘などということはあり得ない、むやみに新たな知識を得ようとすること、他人の書いたものを読み返すなどは知識を得る方法ではないという。僕には、別の感想があって、こういう書き方だから、ある種見通せないけれど、その奥行きにあるものを感じさせることができるのではないかと思っている。ダンカン・ワッツの「スモールワールド」やネットワーク理論などを援用して図示するとよく分かっていただけるのだけれど、コンピューターが壊れた拍子にイラストレーターも失ってしまって、今は図示できません。また、何かの機会にご紹介します。

南方マンダラ 問題の明治36年7月18日 法竜宛て書簡

ミナカタ曼荼羅について、これまで多くの人たちが多くの論を書いてきているので、僕が重ねて書いたとしても雪上加霜でしかない。それで、いくつか指摘しておくに留めたい。

上図が、いわゆる南方曼荼羅として知られるもので、本来、幅や厚みのある立体として構想されていた。複雑に事理、つまり因果関係が浸透しあっている。ィの点は図の中心という意味ではなく、それをみる人間の位置に近いという意味である。そこは事理の交差点であり、様々な因果が交錯している中で、物事を見通すのに適した地点となる、これが、いわゆる萃点(すいてん)で、これについては後述します。科学を真言思想上に位置づけようとしているクマグスは、科学は真言の一部と言い、「宇宙一切を順序立て、人々の心の動きの分に応じて、宇宙の一部を楽しむ」ことによって深く長い喜びに繋がると述べる。人々は、この宇宙無尽の事、物、理、心の諸相を取って科学風に順序立てて、考え研究するなら米虫のような無用の飯米つぶしは、いなくなると、また毒舌を吐く。

指摘しておきたいというのは、一つに、この曼荼羅は、真言思想をベースにしたクマグス独自の図であって従来の曼荼羅図とは関係がないこと。そういう意味で、下図は、より伝統的な曼荼羅の略図となっている。1978年に鶴見和子さんが中村元さんに、この上図をみせたところ「南方曼荼羅ですね」という答えが返ってきたというから、仏教研究者の間で、この図が曼荼羅として捉えられ、知られていたということ。通常の曼荼羅も視点の移動と観想の方向性が決められているけれど、この図は、より動的なカオティックな世界を示しているということである。次は、いよいよクマグスの考える言葉の問題に入りたい。

クマグス・言葉・真言 明治36年8月8日 法竜宛て書簡

クマグスは言葉を実在として捉える思想家だった。それは、普通の言葉ではなかった。物と心の相反作用として事が生まれ。それらは、また事あるいは力の作用によって名として伝わる。こうした応作によって心物、心事、物名、名事、心物心、心名物、‥‥心名名名物事事名物心という風に心・物・名・事を組織していくとクマグスは考えた。例として明治36年8月8日の法竜宛て書簡に次の文章がある。

「熊楠(心・意識)、酒(物)を見て、酒に美趣(名)あることを人に聞き(力)、これを思い出し(心)、これを飲む(事・力)。そうして酒(名)を得る。スクモムシ(心または名)、気候の変化(事)により催され(力)、蝉(心または物)に化し、先祖代々の習慣(名)により、今まで芋を食い(力・事の変)しを止めて(力)、液(物)を吮う(事)。ただし、代々(名)松の液をすっていた(事)が、松なき場処(力・物の変)に遭遇し、止むを得ず柏の液をすう(事の変にして名の変の起こり)。」

クマグスは、このように物・事・力・心・名は相互連関していくと考えている。言い換えれば、この世の全てのものには、相(すがた)、性質、本体があり、体は力(潜在力)を持っていて、互いに原因と縁となって関係しあいながら変化し、千差万別の結果と影響を作り出すということである。そして、名と印の関係は、このように書かれている。

「酒を飲むとしても、一人が飲むのは、事、一村が飲むと言えば名、飲むと言えばこの村を表出する心の上の映が印。物にみな印があり、物に付く一切終始の事どもの総括だ」としている。

西洋科学は、名・印を実在と考えず印(表象と考えてよいと思う)のみで理論を立ち上げているのだから、印(表象)の論に過ぎず、事実の物を知らないのだというのである。クマグスがカントを知っていたかどうかは分からないけれど、ここは、なかなかだと思う。この場合の名は真言でいう真の名のことではない。

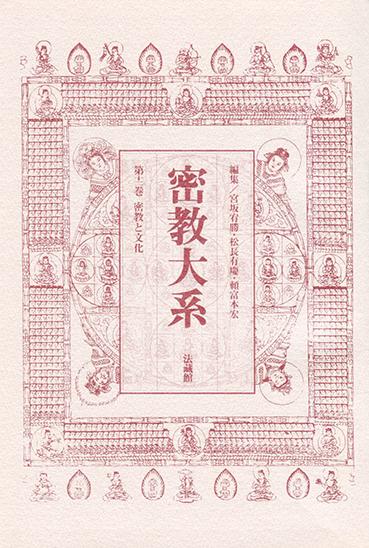

井筒俊彦さんは、真言の思想では「存在は言葉である」という。つまり、事物があって言葉があるのではないというのである。これは、常識の逆転だった。空海の「果分可説(弁顕密二教論にある)」では、言語同断な仏の悟りの内実を言葉で語ることができると述べられていた。果分とは異次元で働く言葉ということになる。潜在的な意味可能体。法身説法と呼ばれる大日如来から発せられる言葉は、法身という絶対的な原点から流出し、展じ展じて世流布(せるふ)の言葉、つまり世間一般に使われる言葉となるのである(「声字実相義」)。一般に言葉は切るものであるということは、わかっていただけると思う。複雑に絡み合ったカオスのような現実は、言葉=ロゴスによって切られることによってコスモスになる。山という言葉は、他の世界から山を切り分け、その区切りは名として固定される。これが井筒さのんいう「意味分節」の意味だけれど、分節は分別に通じるのである。これを仏教では「妄想分別」として否定的に捉えられるという。これに対して潜在的な意味可能体のような言葉の「種子」のような存在があるのではないか。これが言語阿頼耶識と彼が呼ぶものである(「密教体系 第12巻 密教と文化」より「意味分節の理論と空海」)。言葉の異次元バーコード。

弘法大師 空海全集 第二巻

弁顕密二教論、声字実相義 収載

我らのクマグスもこう述べる。真言の名とは物の名ではないと。事は現象及び現象界の事物を指しているが、物や心と異なり止めば絶えるものであり、絶えながら胎蔵大日中に名として残る、これが印である。クマグスは西洋科学でいう宗旨、言語、習慣、遺伝、伝説などは真言では実在と考えているという。物、事、心等に一つとして然るべき存在理由はなく、全く無形無実の捉えることのできない名(言語、伝説等)が現存実在するという。それに、真言仏教のいう名号というものがあるという。実質のないものでありながら実質を動かすものであるというのである。そうなら、これは、果分可説に寄り添う。

まあるく融け合う粘菌と言葉

粘菌を生命体の一つのプロトタイプとクマグスが見ていたことは、確かだと思う。真核細胞としてDNAやRNAという遺伝物質を持ち、遺伝情報をタンパク質に変換するリボソーム、我らを酸素生物にしたミトコンドリア、タンパク質を分配する集積地ゴルジ体、サイクリックAMPなどなどは空気や水や光によって外側から包まれ、内側に浸透する。全てが、排泄物や局部的な死でさえ、支えあい働きあって生命は有り、それが顕微鏡の下で見事に変態していく光景は、カオティックな力動の世界であり、全てが折り重なりあい、互いに損なうことなく、まあるく融け合って働く世界である。これは、クマグスの文体のようでもあり、華厳のいう一つの毛穴の中に不可思議にも全ての世界を見ることだとも言える。諸縁があり、そこに絶対的主体はなかった。クマグスにとって、それが実在であり、取りもなおさず大日如来から性起する言語の深みから顕れ出る「事」だったのである。それらの一片の理として把握できる稀有な時点、事象と心とが触れ合うプレグナントな点が、萃点(すいてん)なのである。これが、クマグスの言う諸因果総体のその上の因果を求める理ということなのではないだろうか。ちなみにホウリュウはクマグスが、よく引用する経典は法華と華厳だと述べている。

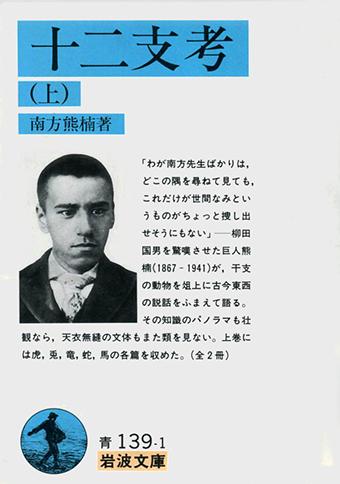

世間並のものが、ちょっと探せ出せそうにないと柳田国男を驚嘆させたクマグスの十二支に関する書。

英誌ノーツ&クエリーズ誌へのクマグスの投稿の和訳。「神跡考」「燕石考」などがあり、これは、めちゃめちゃ面白い。人物・歴史・フォークロアに関する雑誌で、一般人からの投降も多かった。巻頭にはディケンズの『ドンビー父子』からの引用「見つけたらノートを取れ」が掲げられている。投稿・質問・回答の三部構成になっていてクマグスにとって英語によるやり取りの良い訓練になったようだ。

アメリカ時代からロンドン時代初期のクマグスは科学研究を中心に行っていたが大英博物館に籠るようになってから民俗学へ傾斜していった。キルヒャーばりの思いの外の展開が楽しい。

20歳前後に美童を有していたというクマグスは、淨の男色を言祝ぐ。涅槃経の文句を粘菌の要領で説かれよ。人々はな~るほど、一事は万事そうしたものと悟るであろうと『稚児談義』に書いている。男色研究家、岩田準一との往復書簡集。

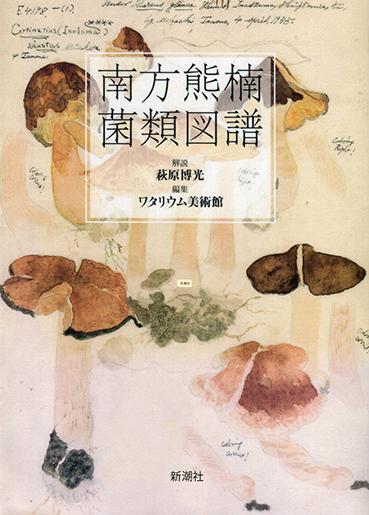

『南方熊楠 菌類図鑑』

クマグスが採集したキノコ類の彩色図鑑。4782点があったことが記録されているが、現存するものは3411点が現在データベース化されている。植物学者が、するようにキノコを押し葉標本にし、雲母の間に胞子を挟んで図版の上に添付しているという。図版には英語で分類学的記述と特徴が細かな字で書かれている。子どもの頃から『三才図会』を書き写していたという腕前ですから、図譜はなかなか見事なものです。

『柳田国男・南方熊楠 往復書簡集』

クマグスは柳田国男と初対面の際、緊張をほぐす為に酒を飲んでいたが、飲み過ぎて、会った時にはベロベロだったという。

他に南方熊楠全集 全10巻 平凡社

南方熊楠コレクション 全5巻 河出書房新社がある。

松居竜五『南方熊楠 複眼の学問構想』

クマグス研究者の松居さんの著作。真摯で丁寧な探求がなされているし、新たな発見も散見される。研究者は、こうありたし。

クマグスの長女文枝さんの父親への回想録、顔を洗うのも洗面器に顔をつけ、目を開いたままパチパチやって、キュッと顔を左右に振ってお終いだったとか。それにクマグスの資料として神社合祀反対・自然保護論集などが収録されている。クマグスの資料が残ったのは、この人の大きな功績だった。

鶴見和子『南方熊楠・茭点の思想』

クマグスについてコンパクトだけれど、なかなかよくまとめられている著作が鶴見和子さんの『南方熊楠・萃点の思想』である。1950年から60年代にかけて、民俗学者として紹介されがちな彼を「地球志向の比較学」の徒としてとらえ返したのはこの人のようだ。そして、彼女が熊楠の生命哲学的な核心部へ切り込んだのは、う~ん、なかなかかもしれません。

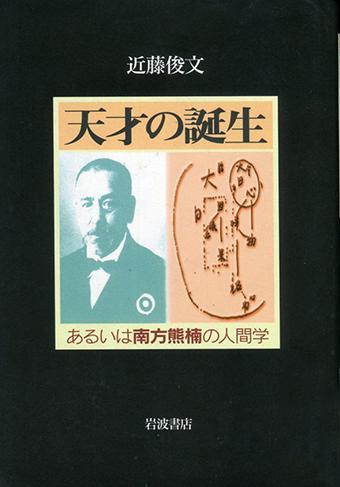

近藤俊文『天才の誕生』

著者は、日本内科学会などの指導医を務めるような医師で、医師の立場から人間学としてのクマグスを記述している点で大変面白い。

アメーバ生物であるタマリホコリカビの繁殖 『天才の誕生より』

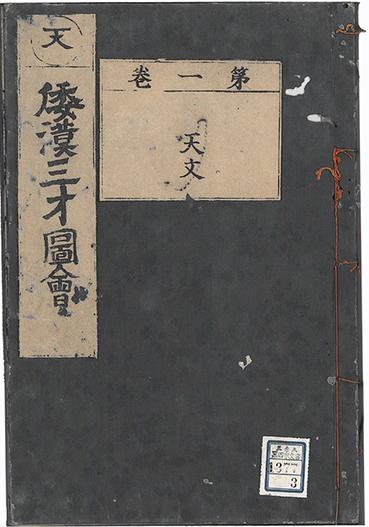

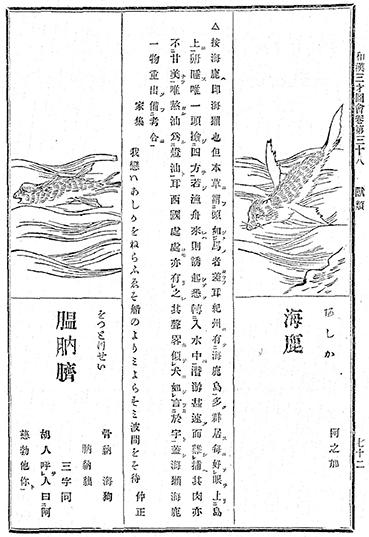

和漢三才図会 クマグスの幼心を鷲掴みにしたエンサイクロペディア。この本は「自分を苦しめるもの」「自分を憂えさせるもの」「自分はこの本の本当の知己」であり「この本もまた、自分がいなければ安心することができない」とまで語った運命の書であった。

和漢三才図会から海獣

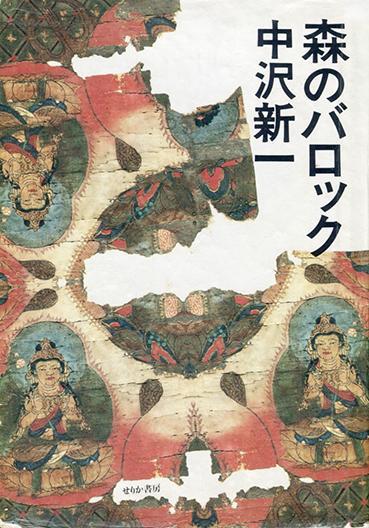

中沢新一『森のバロック』

クマグスの思想を背景に新たな知の在り方を模索する著書。ライプニッツが、同じ構造を持たないものは継げられないとしているけれど、僕には飛躍が多すぎた。

コメント