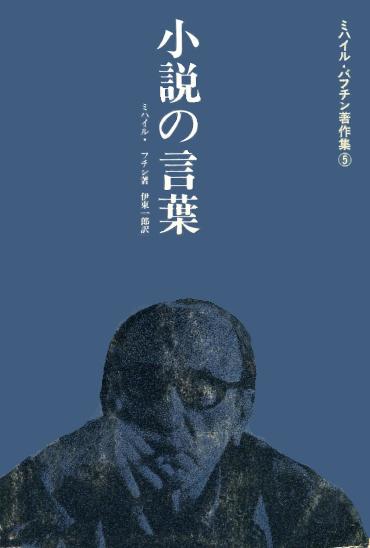

ミハイル・バフチン

『フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネッサンスの民衆文化』

今回の夜稿百話は、色々な本の中でちょこちょこ名前の出てくるミハイル・バフチン(ミハイール・バフチーン)のグロテスク・リアリズムを取りあげたい。魔術的リアリズムに近いようで遠い。エロ・グロ・ナンセンスのグロテスクとも似つかない。じゃあ、いったい何かと問われればお立合い。まずは、はるか昔のローマに遡る。

バフチンは記号論や間テクスト性などと関係づけられている先駆的な思想家として知られているけれど、本書はルネサンス的な公式文化とは異質な、絶えず生き返り、常に新しい始まりを生起する民衆文化の中に潜むカーニバル的祝祭がテーマになっている。

ミハイル・バフチン

ミハイル・バフチン(1895-1975)1924‐25年頃

ミハイル・ミハイロヴィッチ・バフチンは1895年にウクライナに近いロシアのオリョールに生まれた。伝記については、カテリーナ・クラークとマイケル・ホルクイストによる著書『ミハイール・バフチーンの世界』からご紹介する。兄と三人の妹があった。父方は貴族の家系に連なるが爵位は持っていない。祖父が市中銀行を設立していて、父はそのほうぼうの支店で支店長をしている。それで、何度かの転勤をすることになった。両親は子供たちに最良の教育を受けさせたが、家風はかたぐるしく、その中でもミハイルは打ち解けない性格だったといわれる。9歳で学校に上がる前は、ドイツ人の女性家庭教師がついていて、『イーリアス』『オデュッセイア』などをドイツ語で教え、劇にして演じさせたりしている。

9歳の時、父の転勤に伴って現在のリトアニアの首都ヴィーリニュスへ移り、15歳まで暮らすことになる。そこは、様々な文化、様々な時代の生きた博物館であり、伝説と謎に満ちていた。言語、階級、民族は多様で、異言語混交の生きた実例であったといわれる。ロシア人が支配しロシア語を公用語としたが、ポーランド人とリトアニア人が大半でユダヤ人も比較的多かったが、大勢はローマ・カトリックであり、知的・文化的にはポーランドに傾斜していた。

兄弟はギリシア語を家庭教師に学びながら学校ではロシア中心のカリキュラムを吸収した。一時的な革命熱のためにマルクス主義に浸ったこともあったが、11歳の時『悲劇の誕生』を読んだことは、後に反ニーチェ主義者になりはするものの人生の転機になったという。やがて象徴主義に興味は移った。ロシアのブローク、アンネンスキー、イヴァーノフら象徴主義の詩を終生愛した。特にイヴァーノフは、「私」がもう一人の「私」、すなわち内なる「汝」を意識化していく表現によってバフチンにとっての宗教的・認識論的体験の基礎となるコミュニケーション理論を築き上げていた。ここは、重要であろう。

ヴャチェスラフ・イヴァーノフ(1866-1949)

1911年、15歳の時に黒海沿岸のオデッサ(現ウクライナ)に移った。一年だけオデッサ大学で学んだあと1914年からペテルブルク大学で歴史・言語学部の古典学科に在籍し、1918年に卒業した。この頃ロシアでは、象徴主義に対抗する新しい運動が胎動していた。マンデリシュタームやグミリョフを中心としたアクメイズムやマヤコフスキイらの未来派である。バフチンは言葉の実験を信条にしていた未来派に興味を持った。未来派に近い立場の人たちとして、ヴィクトル・シクロフスキ―などペテルブルク大学関係のフォルマリストのメンバーに接近する。他にヤコブソンらがいるが、彼らはやがてバフチンの「あっぱれな敵」となるのである。これがバフチンの20代前半までの様子である。

バフチンは1929年にペトログラード周辺の司祭養成所で私的な講義を行い「若者を堕落させた」などのいくつもの罪状で逮捕された。彼は、非正統的・非党派的なギリシア正教にさえ接近していたが、この頃は言語学や社会学の言説に没頭してゆく時期でもある。ロシアの極北、白海に浮かぶソロヴェーツキイ諸島への10年の流刑が決まったが、副腎炎によって脚の持病が悪化していて身体障害の重度が一段引き揚げられたことがあったせいか、カザフスタンのクスナタイという町へ6年の流刑へと減刑されている。ウラル山脈の真東である。さらに4年に減刑され刑期が終わると友人のメドヴェージェフの助力でロシア南東のサランスクにあるモルドヴィア師範学校の教職に就くことができた。1936年のことだった。

だが、大粛清の波に襲われそうになって1年でそこを辞し、モスクワ近郊のサヴェロヴォに避難した。そこでは、かねての持病の骨髄炎が悪化して右足切断の手術がなされる。この頃は、定職がなく生活は逼迫したが逆に執筆は盛んだった。その論文の中に『リアリズムの歴史におけるF.ラブレー』があった。1965年に『フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネッサンスの民衆文化』として晴れて出版されることになる。戦争が終わると、かつてのサランスクのモルドヴィア師範学校に復職できた。

戦後もバフチンは、逮捕の危険には警戒を怠らなかった。彼の講演は巧みで、その授業にも抜群な人気があったようだ。バフチンはスポットライトの当たることのない静かな生活を愛していた。彼のことを紹介しようと努めたのは、シクロフスキ―やヤコブソンといった言語の詩的機能などを研究したロシア・フォルマリストたちだった。やがて若い世代たちがバフチンの著作を刊行しようと積極的に働きかけるようになる。晩年は世に知られる存在になっていった。1971年、妻のエレーナが亡くなり、失意のバフチンも肺気腫が悪化して4年後に亡くなっている。

カーニバル・タイプの祝祭、様々な広場での笑劇的要素

「そして(ウダールは)この法院族め、ぽかぽか、この法院族め、どかどかと、殴りだしましたが四ほう八ぽうからも、こんこんに張り切った籠手 (こて) が、法院族に雨霰と降り注ぎました。『めでたい嫁取り! (と一同は叫びました。)めでたや嫁入り! めでたや! めでたや! 末の世まで忘れまじ! 』と。法院族はさんざんに痛めつけられて口からも、鼻からも耳からも眼からも、血がだらだらと流れました。その上に、頭からも首も背も胸も腕も一切合財が、くたくた、がたがた、びりびりにされてしまったのでございますよ。まったく謝肉祭の折のアヴィニョンの若衆たちにしても、この法院族の時以上に、景気のよい音を立てて、殴打遊びをやったことは金輪際ございませんよ。とうとう奴めは地べたへ倒れてしまいました。皆は、その頭に葡萄酒をぶっかけ、胴着の袖に、黄と緑に染められた見事な布地を縛りつけ、奴の青洟垂らした馬の背に乗せました。(ラブレー『ガルガンチュアとパンタグリュエル/第四の書』」川端香男里 訳)

フランスの地方には、婚礼の祝の席でお互いを冗談めかして軽くこぶしで殴り合うという「二股手袋の婚礼」という風習があったが、この殴り合いは陽気な性格を持ち、笑いで始まり、笑いで終わる。法院族は道化としての王の役割が与えられ、打擲と嘲罵が加えられる。そうされながらも祝福される矛盾した存在となる。ここではアヴィニヨンのカーニバルが想起されている。それに殴られる者は葡萄酒で赤く染められ、色彩豊かに飾られる。このような祝祭的なイメージ体系には、けっして絶対的な否定はない。矛盾する統一体の中で生成の両極が捉えられるのである。

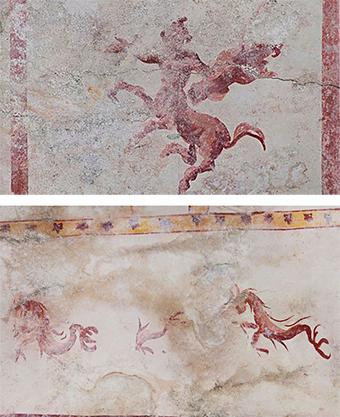

グロッテスカ

ドムス・アウレア内部 64年のローマ大火災後に

ネロが建てた黄金宮殿跡。16世紀には地下洞窟

「グロッタ」として知られていた。

西暦64年、ローマが焼野原になった後、皇帝ネロは誇大妄想建築と名高いドムス・アウレア(黄金宮殿)を建設しはじめた。その死後、宮殿は火災によって焼失する。宮殿の敷地はティトゥス浴場などの建築物に覆われドムス・アウレアは地下に埋まっていたが、15世紀末に地下道を掘って内部が見学できるようになった。

バフチンは、本書の中でこう書いている。「15世紀末のローマでティトゥス帝の共同浴場の一部が発掘された時、その時まで知られていなかった種類のローマの絵画的装飾が発見された。この種類の装飾は、洞窟、地下室を意味するイタリア語の『グロッタ』から『グロッテスカ』と名付けられた(『フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネサンスの民衆文化』川端香男里 訳)。」そこを訪れたラファエロは内部の装飾に眼をみはり、さっそくバチカン宮殿の壁画に試したという、いわくつきのフレスコやモザイクがあったのである。

このローマの装飾画には、奔放なアルス・コンビナトリア(結合術)、動物たちや人間との自由なキメラがあり、幻想と想像力が手を携えて壁面に浮遊していた。その特徴をバフチンは、このように述べる。このグロッテスカにあっては境界線は大胆に犯されていて、現実のありきたりの静態的表現はない。一定不変の世界の、植物であれ、動物であれ、出来上がった形、そのものの動きはもはやなくなり、存在自体の永遠で未完な性質に変えられている。

そこには芸術的空想の並みはずれた自由と軽やかさがある。そして、「この自由は、ほとんど笑っているような、陽気気ままな自由である」と書いている。彼によれば、この新たな発見は、グロテスクイメージ表現の一断面に過ぎなかった。そのイメージは、実は古代のあらゆる時期に存在し、中世、ルネサンスにも生存し続けていた。このグロッテスカは、その後の生産的な生命に保障を与える存在となり、グロテスクなイメージ表現が拡張され測り知れない巨大世界へと発展していく過程での護符となるのである。

ドムス・アウレア内部のフレスコ画

同上

陽気気ままなグロテスク・リアリズム

「そこでにこにこしながら、見事なその股袋をはずして、その一物を宙に抜き出し、勢い劇しく人々に金色の雨を降らしたので、そのために溺れ死んだ者の数は、女や子供を除いて二十六万四百十八人であった。これらの連中のうち何人かは、脚が速いおかげで、この小便の洪水から逃れ出て汗をだらだら、咳をこんこん、唾をぺっペっと吐きながら、息も切れ切れになって大学の丘の頂上へたどり着いたが、ある者は、かんかんに怒り、ある者は笑い転げながら(Par rys/パ リ)、神も仏もあるものかと喚き立て、呪詛の声を上げ始めた。―― 神の災いに誓って ! 主を否みまする ! 主の血にかけて ! 主の母君、みそなわせ ! 主の頭にかけて=ガスコーニュ 主の受難がお前をくじいてしまわぬように‥‥やれ聖女マミカ様、冗談ごと(Par ry)からすっかり濡れ鼠にされてしまったわい ! こういう理由から、それ以来この町はパリと名付けられたわけだ‥‥(ラブレー『ガルガンチュアとパンタグリュエル/第一の書』(川端香男里 訳)」

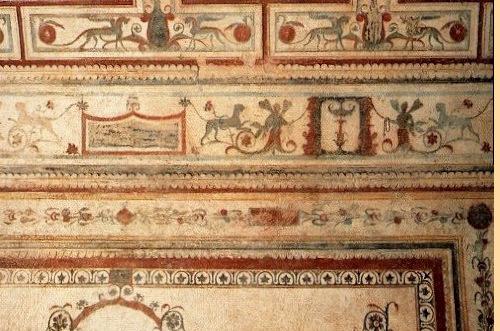

ギュスターブ・ドレ挿絵『ガルガンチュア物語』

大聖堂からオシッコをして人々をセーヌ川に

押し流すガルガンチュア

フランソワ・ラブレーやそれに類するルネサンスの作家たち、ボッカチオ、シェイクスピア、セルヴァンテスらの物質や肉体に根差したイメージが民衆の笑いの文化を継承しているに違いないとバフチンは思った。それにラブレーの『パンタグニュエル』に時々登場するあのフランソワ・ヴィヨンがいる。それは生に対する独特な美的概念の継承であり、近代から始まる美的概念とは鋭く対立する。その美的概念をゴシック・リアリズム、後にグロテスク・リアリズムとバフチンは名付けた。それは「ほとんど笑っているような陽気気ままな」自由で軽やかなグロッテスカのイメージに連なるものだった。

既に古典古代において、叙事詩、悲劇、歴史、弁論術(レトリック)などの真面目な文学と田園詩、『ソクラテスの対話』、『メニッポスの諷刺』、ソプロンの物真似といった、いわゆる真面目な茶番と呼ばれる文学とに分けることができるという。ソプロンは前5世紀の一般民衆の言葉で書いた劇作家でプラトンと交友があった。特に前3世紀に活躍したメニッポスは卓越した諷刺で知られていた。その『メニッポスの諷刺』は、カーニバル的世界観から発し、ドストエフスキイの創作の中で新たに生まれ変わったというのだ。ドストエフスキイ文学は真面目な茶番の末裔に分類される。さて、これを読んでオッたまげた人はバフチンの『ドストエフスキイ論』をお読みくださいませ。

バフチン『ドストエフスキイ論』

『ドストエフスキイ創作方法の諸問題』

1963年版の翻訳

幻想と想像力が手を携えるカーニバル的世界観。それって、シュルレアリスム、いやマニエニスムじゃないのかと不審に思われる人もあるだろう。いや、あってほしい。ルネサンス末期から登場したマニエリスムは、奇想をこととする手法主義を指している。ルネ・ホッケは、それをルネサンスの古典主義に対抗する概念にまで高め、西欧文化の二つのあざなえる縄の一つにまで持ち上げたのである。バフチンは、グロテスクを大衆的な笑いの原理、生活の物質的・肉体的原理、アンビヴァレントな価値を併せ持つ変化の両極性、再生と復活のユートピア性を持つと規定し、宗教の厳格性や学問の抽象性をこととするお堅い文学とやはり対抗させた。しかし、文化って基本的にアンビヴァレントなものなのかしら。

ラブレーの笑いは隠微な笑いでもなく、ヘラヘラ笑いでもなく、ちょっと底の抜けた笑いだ。日本の民話なら「屁ひり女房」の話に近い。生活の物質的・肉体的原理とは、そういう笑いなんだろう。女性性器露出譚なども同じジャンルでアメノウズメやデーメーテールに性器を見せるバウボーといった例があるけれど、これらの話では隠蔽すべきものをあからさまにしてしまう。タブーを破ることで底を抜いているのだ。

無遠慮で粗野な広場の言葉(罵言、誓詞、呪詛、民衆的プロパガンダ)による語り

「はっ、はっ、はあ ! ー うわーい ! こいつは一体なんだっち ? みなさま、これを、なんと呼ぶ ? 下痢便と、汚物と、うんち玉と、糞 (メルド) と、うんこと、排泄物と、糞便と、大便とでも、あるいはルペール、レース、エムー、フェメ、固いうんち (エストロン)、シバール (固くなった糞)、スピラット (ヤギなどの糞) とでも呼ぶんですかいな ? おいらが思うに、これはですね、ヒベルニアのサフランでっせ。ほっ、ほっ、ひいー ! こいつはヒベルニアのサフランでっせ。もちろんだよね (セラ) さあ飲もうじゃないの。(ラブレー『ガルガンチュアとパンタグリュエル/第四の書』宮下志郎 訳 第67章」)

この糞のオンパレードは、香具師の口上、広場での罵言のようである。さあ、さあ、みなさん、御用とお急ぎでない方は、よってらっしゃい、見てらっしゃい‥‥というのに代表される語り、あるいは、おまえのカアチャンのちょめちょめがなあ ! くそったれ ! などという罵詈雑言などの類です。

ここで、ラブレーのスカトロジー(糞尿譚)に触れます。イャダーとか言わないように。重要なのです。私が意識の座を得てからというものうんこなど食べたことも舐めたこともないことは誓って申し上げるのだが、恍惚の人となり、年齢も年齢ですから、そうなればどうなるかは定かではない。ラブレーの糞のオンパレードで、うんこがヒベルニアのサフランという何やら貴重で快いものとされていることにバフチンは気づいた。自分の尿を飲むというのは民間療法として根強い人気があるらしいのだが、うんこはさすがに食べられません。しかしながら、うんこは大地と身体との中間にあって両者を結びつけるもの、再生と改新をもたらす陽気なブツなのです。うんこは死人の肉体と同じように土地を肥沃にするものなのです。

それで、バフチンはこう書いている。「ラブレーのスカトロジー的イメージには、少しも粗野でシニカルなものはないし、また、あり得ない。(他の同様のグロテスク・リアリズムと同じように。)糞を投げつけ、尿を浴びせ、死にゆく(と同時に生み出す)世界に糞尿譚的罵言を雨あられのように浴びせること ―― これは古い世界の陽気な埋葬であり、愛情のこもった土の塊を墓に投げてやる行為や、墦種 ―― 畑の溝(大地の母胎)に種を投げる行為とまったく同様の(ただし笑いの次元における)ものなのである。陰うつな、肉体のない中世的真実に対し、これは真実の陽気な肉体化であり、滑稽な地上化である。(川端香男里 訳)」

つまり、うんこは肉体化して「くそったれ !」になるのだ。芸術的空想の並外れた自由な陽気さは、このうんこのメタファーにも見て取ることができる。いわば下方超越し、再生と復活を人間にもたらすと言うべき世界観は、古代における農耕神サトゥルヌスの黄金時代へ、全民衆的なユートピア世界への回帰に繋がっていくのである。

フランソワ・ラブレー胸像

(1483 or 1494 ー 1553)

ルイ・ヴァランタン・エラス・ロベール作 19世紀

絶えず生き返り、常に終わりは新しい始まり

バフチンは、カーニバルやフェスト、大道芸、多種多様なパロディー文化等々に見られる諸形式を三つの基本的な形式にまとめた。それが今まで挙げてきた民衆文化の三つの表現形式(1.儀式的・見世物的形式、2.滑稽な文学的作品、3.様々の形式やジャンルの無遠慮で粗野な広場の発言)である。しかし、基本的に重要な形式は 1.のカーニバルであろう。

「わたしがビール樽なら、あんたは足なしです‥‥」

「なに、わしが足なしだって」

「ええ、そうです、足なしですよ、おまけに歯欠けじいさんで、そうなんです、あんたは」

「おまけに目っかち」とマリア・アレクサンドロヴナが喚き立てた。

「あんたはあばら骨の代わりにコルセットをはめてるんでしょう」とナタリア・ドミトリエヴナがつけ加えた。

「顔はぜんまい仕掛け」

「自分の髪の毛はないし‥‥」

「口髭ときたら、バカみたい、こしらえ物でしょ」マリア・アレクサンドロヴナは黄色い声を張りあげた。

「いや、せめて鼻だけはよしてもらいたいな、マリア・ステパノヴナ、これは本ものなんだから」と意外なすっぱ抜きにびっくり仰天して公爵は叫んだ‥‥

「いやはや」と哀れな公爵はいった。「‥‥おまえ、わしをどっかへ連れ出してくれ。さもないと、八つ裂きされてしまう‥‥」。

(ドストエフスキイ『伯父様の夢』新谷敬三郎 訳)

フョードル・ドストエフスキイ

(1821-1881)

バフチンは、このドストエフスキイの作品を、解体した身体の部分を数え上げる典型的な「カーニバル的解剖」の例として挙げている(『ドストエフスキイ論』)。この数え立てはルネサンスのカーニバル化した文学において広く行われた、例えば、ラブレーにおいて盛んに、目立たなくはあるがセルヴァンテスにおいても。先のドストエフスキイの例でカーニバル王の役割をしているのはマリア・アレクサンドロヴナ・モスカリョーワであった。

彼女は娘を年老いた公爵の嫁にと画策するのだが、その手管を周りの社交界のご婦人方に非難され、彼女の名声は地に落ちる。その結婚話と対を成すのは娘とその恋人ワーシャとの関係だが、彼の悲劇的な死をもって終わる。話は互いに反映しあい、お互いに透視しあい、一方が喜劇なら他方は悲劇、一方が卑俗なら他方は崇高という相反するデュアルな関係になっているという。これが文学化されたカーニバル感覚の一つの例なのである。

ドストエフスキイは制約的で一面的な真面目さ、独断論や終末論とも無縁ではない、しかし、ひとたび小説の中に入ると開かれたまま終わることのない対話の生の声の一つになってしまうという。「彼の小説にあっては、すべてがまだ語られたことのない、予め用意されてない『新しい言葉』に向う (『ドストエフスキイ論』新谷敬三郎 訳)」というのである。新たな言葉の創発が起こるという分けだが、カーニバルの形象は絶えず生き返り常に終わりは新しい始まりであり、決定的な終局に反対するともバフチンは言う。この『ドストエフスキイ論』は『フランソワ・ラブレーの作品と中世・ルネサンスの民衆文化』とセットにするとカーニバル的世界観、ひいては、グロテスク・リアリズムが理解できる仕組みになっているのです。

間テクスト性

ジュリア・クリステヴァ

ジュリア・クリステヴァがまだ、ブルガリアの学生だった当時、バフチンは、革命的存在だったという。しかし、1965年にフランスに留学してみるとバフチンは全く知られていなかった。ロラン・バルトは、彼女にバフチンの著作についての報告をするように勧めたという。それが『バフチン ―― 言葉 対話 小説』というテクストであり、雑誌「クリティック」に掲載され、やがてバフチンの名が西側世界でも知られる契機となるのである(桑野隆『バフチン』)。そして、彼女は、バフチンの思想に自分のアイデアを繋げた。それが、「間テクスト性」の問題だった。一つのテクストが別のテクストの引用のモザイクとして形成され、テクストが全て別のテクストの吸収と変形に他ならないと考える。

バフチンはこのように述べている。実際の会話において、あらゆる具体的理解と応答は積極的なものであり、言葉の意味や話者の意図の受動的な理解だけでは、なんら新たな要素を加味できない。逆に積極的な応答は、理解されるべきものを自分の視野の中に取り入れ、同意や反対意見といった反応と分かちがたく一つとなっている。「積極的理解は、このようにして理解されるものを一連の複雑な相互関係、それに対する共鳴や不協和音の中に置き、この理解されたものを新しい緒要素で豊かにする (ミハイル・バフチン『作者と主人公』伊藤一郎 訳)。」そして、聞き手への話者の志向は話者の言葉の中に全く新しい緒契機を持ち込み、異なるコンテキスト、異なる視点、異なる視野、異なる表現的アクセントの体系、異なる社会的〈言語〉の豊かな相互作用が生まれると言うのである。

ミハイル・バフチン『小説の言葉』

会話では、一つの声が別の声の引用のモザイクとして形成され、会話が全て別の会話の吸収と変形に他ならない場合が往々にしてある。バフチンがドストエフスキイについて述べた会話のポリフォニー性とは、小説が作者のモノローグだけに終わらない、つまり、登場人物が作者の意図や思想を代弁して語る存在としてではなく、小説内で作者とは独立したそれぞれ自由な存在として登場し語ることによって生まれる。会話のポリフォニーは、カーニバル化の機能のようにジャンルや孤立化した思想の諸体系、異質なスタイル等々の柵を全て取り払う作用をしてきた。それは、あらゆる孤立化、相互の無関心を絶滅し、遠くのものを引き寄せ、ばらばらのものを一つにまとめたのである。全ては繋がっている。

これに加えてカーニバルにおける記号性についても考えなければなりません。バフチンは有意味な事・物は、全て外部になんらかの形で姿を見せると信じていた(桑野隆『バフチン』)。ここら辺りは、カッシーラの『シンボル形式の哲学』に近づいて行くのだろうけれど、今回はここまでとします。ところで、気づいたのだけれどパロディーとは世界を未完にするための手段、再生するための強力な方法だったのですね。

はっ、はっ、はあ ! わーい ! こいつは一体何じゃいな? これなるものを何とお呼びになる ? カーニバルともポリフォニーとでも、間テクスト性とでもパロディーとでも、クソッタレともグロテスク・リアリズムとでもお呼びになりますかな ? 私は思うのだが、モルドヴィアのサフランですわい。ほっ、ほっ、ひいー ! もちろんだよね (セラ) さあ飲もうじゃないの。

ミハイル・バフチン+V.N.ヴォロシーノフ

『言語と文化の記号論』バフチン・グループの一人であるヴォロシーノフの名で出版されているが、ほぼバフチンの著作とされている。

本書の訳者である北岡誠司さんは、その「解説」の中で、これはなかなか素晴らしいのですが、このように指摘しておられる。バフチンは、ソシュール言語学・記号学が自/他の対立を飛び越えて他の意識を一切排してメタレベルに構築される無人称の学であるとして批判し、あくまでも自/他の相対的な意識の相互作用による具体相という経験のレベルに固執しながら記述を進めることで人間文化の各領域の特徴を明らかにしようとしていたというのである。バフチンはソシュールのいうラングを評価せず、パロールのほうを重視したのである。

記号論においては、意味のネットワークという血管を走っているのは記号であり、それが間主観的に意識を結び合わせているということになるのだろう。「私の反復不可能なこの現実と私に先行する言葉という純粋に抽象的で反復可能な体系との境界線上に意識は出入りするのである」という。そして、意識の論理とは、どこまでもイデオロギー(文化価値)的送受のコミュニケーションの論理であるという。意識の中には孤立した行為はなく、あらゆる思考は他の思考と結びついていて、同時に他者の思考とも結びついている。その意味で意識は常に共意識であり、存在は「共存在」である。『ミハイール・バフチーンの世界』(関連図書の欄参照) の著者たちは、この同時性と共有性の強調はバフチンの全著作の特徴になっていると考えている。

ミハイル・バフチン『作者と主人公』

1920年代後半の著書と考えられている。

何故、作者は自分の作り出す対象の中にしか自分の創造物を見ることができないのだろうか。この自己の創造とそれに関わる意識の問題を別の観点から眺めて見ることもできる。主人公を描くことを自転車に乗ることと置き換えてみたい。自転車に乗ろうとする時、自己は作動しているが、それを意識が全て捉えきれているわけではない。ハンドルをどのように保ち、どれくらいの速度でペダルをこぎ、右に傾きそうになったらハンドルをどのくらい反対方向にきったらよいか、意識は全てを把握できない。でも、この時、行為はまぎれもなく形成され、それを通じてこの行為を行う自己を形成している。つまり、自転車に乗れる自分になっているわけだが、その時の自己が何であったかという問いは、すでに起きている事態とはすれ違ったものとなっている。これは河本英夫さんがオートポイエーシスを扱った「システム現象学」と呼ばれる領域の話である。

体験は体験自身を聞くことも見ることもできない。見聞きできるのは作り出された産物だけなのである。作者=創造者は、テクストの中にいるが、テクストの中にいる登場人物とは異なる次元にいる。作者は、自身が生み出すものとは別の次元にいるのである。これは、記号を作り出す能動的な「自己」とそれが生み出す「自己の記号」とは決して一致しないということを示している。内側/外側、独白/対話、完成/未完、公式/非公式、叙事詩/小説、このような二項対立の背後にあるものは、やはり自己/他者なのである。バフチンとって重要だったのは、自と他をめぐる「現象学的記述」だった。それは彼の全思想の根幹をなしている。

カテリーナ・クラーク+マイケル・ホルクイストによる著書『ミハイール・バフチーンの世界』

バフチンの代表的な評伝、部分的に本文に紹介しておいた。

桑野隆『バフチン』 バフチンに関するとても良い入門書。部分的に本文に紹介しておいた。

ツヴェタン・トドロフの『ミハイル・バフチン 対話の原理』

文化価値を持つようなものは、全て意味を持っていて、自分の外にあるものの表象となり、描写となり、その代理となりうる。つまり、自らの外にあるものの記号となっているのである。バフチンによれば、記号もそれぞれに独自な物理的な物体である。記号としてのあらゆる現象は、音なり物体なり、色なり身振りなり、様々な現象を伴うものである。その外にある記号が内面化され、形成されて心理・意識内の記号にもなる。いわば、ゲシュタルト化される。

記号は、個々人の意識と意識の間に渡され、それらの意識を互いに結び合わせていて、個人の意識も記号に充たされ、社会的な相互作用を生む。記号としての事物に媒介されて、はじめて意識は形成され、客観的に実在するようになるというわけだ。個人の意識は、記号によって養われ、記号によって成長し、自らの内に記号の論理と記号の規則性とを映しているというのである。 その記号の中でも大きな要素を占めるものが言語である。言葉は内面で働く記号であり、意識の記号的実体になっている。発声器官や紙上のインクといったものによって存在する言葉もまた物質である。同時に言葉は意味を持つという点で物質を超越している。そして、記号はけっしてそれを指示しているものではない。木という言葉は木ではない。記号の世界がそれを命名する事物世界と一致しないという二元性を人間は運命づけられている。誰でも私は「わたし」に合致しないという事実に直面しなければならない。われわれは、われわれがみんな同一であるかのように振舞い、同一という虚構を作り上げる。言語が合致という虚構に合わせて作用するのと同じである。

記号による社会的な相互作用によって社会的コミュニケーションは生まれる。その過程で生じる互いの「理解」とは、バフチンにとってこのようなことだった。「問題なのは、他者の経験を自己の内部に自動的に正確に反映することでも、自己の内部で倍加することでもまったくない(そもそもそのような倍加は不可能である)。そうではなく、この経験を全面的に異なった価値論的パースペクティブにもとづいて、新しい評価と知識のカテゴリーに翻訳することである(『美的活動における作者と登場人物』大谷尚文 訳)。」

フランソワ・ラブレー『ガルガンチュとパンタグリュエル 1』ガルガンチュア

ラブレーの『カルガンチュア』は、1532年に刊行された作者不詳の『ガルガンチュア大年代記』が契機となっていたが、ガルガンチュアは魔術師メルランの雲に乗ってイギリスに渡り、アーサー王に仕えて敵を打ち破るというかなり無理のあるストーリーだった。

ラブレーの方の物語は、巨人族の直系であるガルガンチュアが母親のガルガメルの胎内に11ヶ月いた後に生まれ、生れ落ちるやいなや大声で「のみたいよー、のみたいよー」と叫んだので、父親のグラングジエは思わず「おまえのはでかいんだなあ (ク・グラン・チュ・ア)」と言った。それで、その子の名はガルガンチュアとなったという。大量のお乳でなければ養えなかったが、1歳と10ヶ月頃にはワインを飲み過ぎてのべつまくなしにうんちをし、酒瓶やとっくりを叩く音を聞くとうっとりするので、乳母たちは酒壺をナイフで盛んに叩いたりするようになったのだった。‥‥

フランソワ・ラブレー『ガルガンチュとパンタグリュエル 2』パンタグニュエル 巻末に作者不詳の『ガルガンチュア大年代記』が収載されている。

巨人族の末裔である父親のガルガンチュアが480歳+44歳の時、ユートピア国の王女だった嫁のバドベックはパンタグニュエルを生んだ時、この子があまりにも大きく重かったので難産のあげく亡くなってしまう。この第二の書は先に刊行された作者不詳で薄っぺらい『パンタグニュエル大年代記』をヒントに書かれた。表向きは騎士道物語風だが挿入される奇想天外な話に読者は振り回されることになる。主人公パンタグニュエルがパリの郊外を散歩中に出会ったのは優雅な容姿でありながらよれよれ姿のドイツ語、イタリア語、バスク語などを話すバニュルジュで、彼は最愛の従者となった。トルコ人によって串刺しにされローストされるところを運よく逃げ出した話をパンタグニュエルたちに聞かせる。‥‥やがて話はディプソード人と巨人軍との戦いへと展開していく。

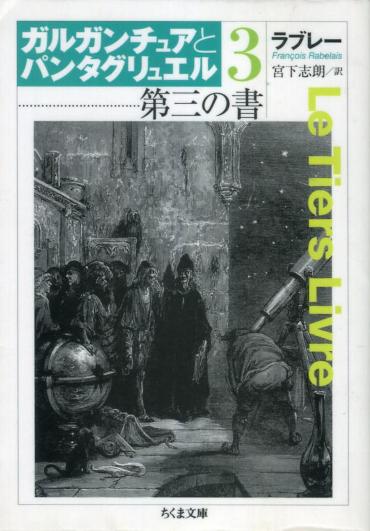

フランソワ・ラブレー『ガルガンチュとパンタグリュエル 3』第三の書

パンタグニュエルはディブソディ (喉からから) 国を制圧した後、母親の属するユートピア国の人々の植民団をそこに移住させた。その数は女子を除いて987,654,321人に及んだ。彼らはパンタグニュエル王を敬愛し、植民地は繁栄していった。その領土の一部サルミゴンダンの領地を従者のバニュルジュに譲ったが、その領地の豊かな収入三年分を14日で使い果たすという放蕩をやってしまうのだが‥‥第三の書ではバニュルジュにスポットが当てられる。

フランソワ・ラブレー『ガルガンチュとパンタグリュエル 4』第四の書

パンタグニュエルは、結婚すべきかどうかについて聖なる酒瓶 (バクブック) の神託を授かるためにパニュルジュと船出することになる。メダモチ (如何なるところでもない場所) 島での買い物、奇妙な血縁関係のエナザン (刑罰として鼻をそがれた) 島、嵐に会った後に通過するタピノワ (こっそり隠れて) 島、風を食べて暮らす人々の住むリュアック (風・息吹) 島、貧しく不幸なパプフィーグ (嘲弄する) 族の島、祝福されたパピマーヌ族の島、ハンモックで微睡んだカネフ島の沖、盗人と盗賊のガナバン (泥棒) 島といった島巡りの物語となっている。

本書を出版した後、1553年に70歳でラブレーはこの世を去った。フランスは不寛容な政治体制に移行し、『ガルガンチュ』と『パンタグリュエル』は禁書目録に含めれられている。

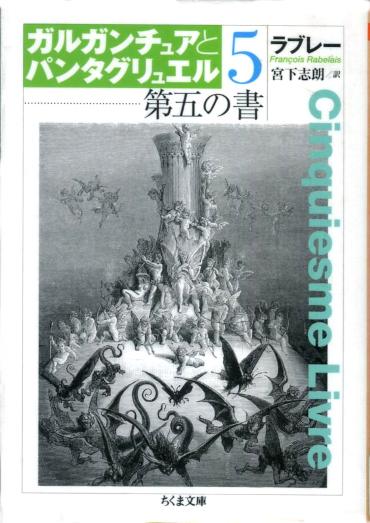

フランソワ・ラブレー『ガルガンチュとパンタグリュエル 5』 第五の書

ミョウチクリンなフランソワ・ラブレー先生の前口上の後、定められた航海の末、パンタグニュエル一行は「鐘の鳴る島」に到着することから話は始まる。この島には鳥類になったシティ―ヌ族が住んでいたのだが‥‥

この第五の書はラブレーの死後出版されていて、既刊のテクストの借用が多いため真作であることは疑われている。ラブレーの死後残された草稿をもとに他者によって加工と編集がなされたという説が有力なようだ。

オリョール (バフチンの生地) ロシアの西部に位置し、ツルゲーネフの生地としても知られる。

ヴィーリニュス 大聖堂広場

ヴィーリニュス 聖カジミェシュ礼拝堂

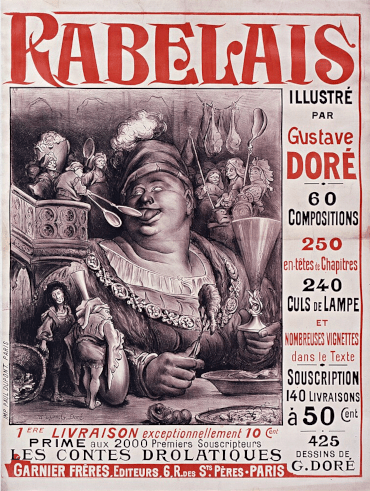

広告ポスター(リトグラフ) ギュスターヴ・ドレのイラストを基に、ガルガンチュアが食事をしている様子を描いた作品。

ピーテル・ブリューゲル(1525頃-1569)

『謝肉祭と四旬節の喧嘩』1559 部分 美術史美術館 カーニバル的世界の描写

このピーテル・ブリューゲルの作品を御覧になって、その人物たちそれぞれに吹き出しをつけて会話を挿入してアニメーションのように動かすと異種混淆の会話のポリフォニーになる。ポリフォニーというより会話のクラスター(群れ)と言った方がよいかもしれない。それは、カオティックなエネルギーに満ちた世界であり、次の年にもその次の年にも似たように繰り返される行事だった。そして、ドストエフスキイ作品の世界は、このようなものであると言う。「世界にはいまだかつて何ひとつ決定的なことは起こっていない、世界についての、また世界の最後の言葉はまだ語られていないし、世界は開かれたままであり、自由であり、いっさいはこれからであり、永遠にこれからであろう(新谷敬三郎訳)」と感じられる。つまり、開放系なのである。

コメント