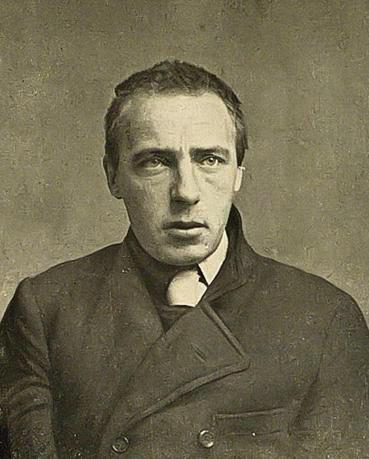

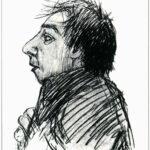

ヴェリミール・フレーブニコフ(1885-1922)

1911年、授業料未納でペテルブルク大学を除籍となったフレーブニコフは故郷アストラハンに帰った。しかし、すぐに飽きて放浪の旅に出てしまう。1914年、第一次大戦が勃発する3ヶ月前、ギレア派とは絶縁の覚悟で再びブーメランのように故郷アストラハンに帰った。乞食のような恰好だったという。時間の法則を進捗させるためだった。「対馬」ショックから10年、詩作は二の次となり、この年『戦争新説』が発表されるが、後の詩にはこのように書いている。

‥‥

世界の鉄の剥製のなかに

2と3のバネをぼくは見たのだ。

数のはずむ会話を。

かくてぼくにはわかるようになった。

これからどうなるかが

そしてブッダの笑みをほほえみ

突然うめきをあげ、稲妻のはしるのをみて、手をさしあげた。

‥‥

(『宇宙侵入』1921)

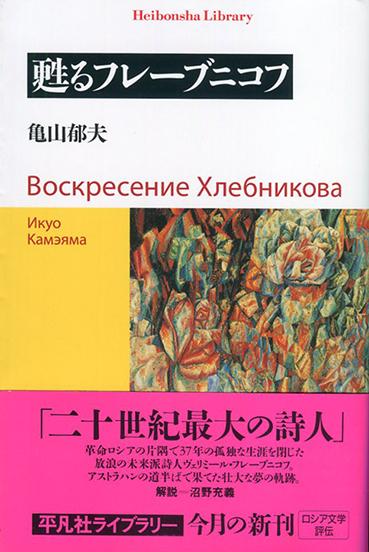

亀山郁夫 『甦るフレーブニコフ』

この頃、フレーブニコフは日本語を学び日本の詩歌に関心を持つようになっていた。日本の詩歌は韻がないが歌うようで、まるで種子のように思想を孕み、花か種を包む綿毛のように世界の幻影を見せてくれると言う。日露協約が成立し両国は一転、友好ムードになっていて、日本では「国民新聞」が懸賞金を出して「日本青年より露国青年に与ふる書」を募集し、派遣露使節団がその新聞を携えてニコライ2世に拝謁している。フレーブニコフは、アジア青年たちの真の連帯を訴え東京での第一回アジア会議の開催を呼びかけたと言うが、それは青年の国家という地理的空間を超えた超現実ではあった。それが、従来の汎スラブ主義から世界への拡大という第一歩となり、時間の法則によって一挙に拡大していくことになる。

対馬オベリスク ペテルブルク

時間の法則

既に考えられていた基本公式 Z= (365±48Y)X が恐るべき国家滅亡の年をあらわすと言うのである。2と3という数字が重要だった。それはカルデア人たちを彷彿とさせる大陸の知恵だと彼は言う。

365が基本数で、その中でも特に317が重要だと言う。海戦や制海権の変遷が317年周期やその倍数で起こると言うのである。

Yが1の時、Z= (365±48)Xとなり、-の場合 Z= (365-48)X=317Xとなる。

●1588年 スペイン無敵艦隊とイギリス海軍とのアルマダ海戦 (317×5+3=1588) ・大陸から島国への侵攻

●1905年 バルチック艦隊と日本軍との日本海海戦=「対馬」

(317×6+3=1905) ・島国から大陸への侵攻

●1281年 元寇・弘安の役 (317×4+13=1281)

・大陸から島国への侵攻

●1598年 豊臣秀吉の朝鮮出兵における慶長の役 (317×5+13=1598)

慶長の役は1597年に始まり、翌1598年まで続いた。

・島国から大陸への侵攻

といった色々な例が挙げられている。まあ、戦争は山ほどあり、都合の良いデータを選び出していると言えば、身も蓋もないけれど1905年の「対馬」が、発想の原点であり、1915= (317×6+13) 年の第一次大戦が、1281年の元寇と1597年から翌年までの慶長の役との繰り返しとして起こるとすれば、島国イギリスには異変が起きるという予測であったが不発だった。しかし、1917年の二月革命の混乱については予想が的中した (どう計算したかは僕にはよく分からない) 。

トヴェルスカヤ通でのビラ配布 1917年 二月革命当時

1916年には『時間は世界の尺度』の中で、時間と場の二つの相似条件がかなり複雑な数式で表現されていて、「数の国家」の基本理念が登場している。国家の振幅の法則と個人の振幅の法則は異なり、国家にとって 365±48n の単位は年であり、個人にとっては日となる。学生時代、カザン大学で学んだロバチェフスーキーの非ユークリッド幾何学による空間は「空想幾何学」に結びつき、やがてミンコフスキーとアインシュタインによって現実の宇宙空間となった。この頃、彼の関心は、四次元的捩れを持つ立体派のイメージ空間から時間を輪切りにして得られる出来事の共時性へと移っていった。「時間と空間を束ね、数の幾何学を生み出した (『人はみな、墓碑銘を読むがいい』1904) 」のである。そして、二月革命への予測が的中したことが世界全体の運命の予言者としての自負となった。「世界は書物なり」と書いたスラヴ・バロックの詩人シメオン・ポロツキーや世界は未来をも含めた一冊の書物であるというマラルメ風の確信は不動のものとなる。それは「地球のヴェリミール化」といった自我膨張を呼び起こすことになるのである。

幸いなるかな、地球よ、それがぼく

小指に輝くときには。

フレーブニコフは「測定単位の常数」を持たぬ「近似的な」等号でしかない言葉に過大な期待を抱くのを止め、思考の手段となる数の勝利を寿ぐ。ライプニッツ、ノヴァーリス、ピュタゴラスらと共に、時が来れば屈辱的な口論のかわりに数を数える日が来ると考えるのである。「神は、第一番目の星の国家を建設するために、人類の光を計測せんというきみの企ての捕虜だ (『対話。国家を凝視するフレーブニコフ。成功の書より』1917)」という分けである。

アレクサンドル・スクリャービン(1872-1915)

この頃、スクリャービンへの接近が語られていて、「地球は、音の純粋芸術の完成品として理解されなければならず、そこではスクリャービンが地球であり、弦が年、日であり、全作品の表題に置かれる主張和音、それが365、1、25 (太陽日は地球日で25昼夜) 」という。「数の法則」とスクリャービンの神秘音階あるいは、その生涯に何か符合するものがあったようだ。アジア回帰の主張からすれば、カルデア、インドの時代周期説を基礎としているのではないかと思われるが、それとスクリャービンも影響された神智学などの神秘主義が繋がっていた様子が窺える。

ロシアの現代詩人コンスタンチン・ケドロフは『星の書物 東方的・詩的宇宙ヴィジョン』の中で、フレーブニコフの「数の幾何学」の「数」をこのように説明している。「フレーブニコフの数は鳥のように歌い、人間の声で会話する。数は自分の趣味や色をもち、時間と空間と言った概念も、よくある顔のない大衆とは似ても似つかぬものなのだ。フレーブニコフには、人間の感情がいわゆる五感に限定されず、無限の広がりをもっているという確信があった (渡辺雅司・亀山郁夫 訳) 。」フレーブニコフにとって可視的な空間は感情や原初的な共感覚によって彩られていて、音は宇宙の空間モデルであり、光のフラッシュであり、色彩であったという。矢車菊の青はカッコウの鳴き声に融けるのである。それを数として表象しようとしているらしい。これはアクロバテックな幾何学と言える。相対性理論の宇宙モデルではどんな事象も点ではなく、時空間の全表面を通過する世界線となる。我々の世界のどんな点的事象も四次元連続体の中で扇のように広がると言うのだ。その軌跡は共感覚としての比類なきモデルである 3n や 2n といった数で表現されているのかもしれない。

コンスタンチン・ケドロフ (1942-)

ミルチャ・エリアーデ『永遠回帰の神話』を読んでいただければよいが、セネカの伝えるバビロニアの神官ベロッソスは『バビロニア誌』を著した前3世紀の人で 43万2千年周期 (120×60×60) を説いているが、楔形文字の60はもと10であったことから元々1万2千年周期 (120×10×10) と考えられるし、ペルシアのゼルヴァン教も1万2千年周期を採用していたと言う。インドもイランも早い段階で、この「時の輪」に影響されたのだろう。これに遅れて、やはりバビロニアから四つの時代を持つ「頽落的時代説」が輸入され、輪の円周は4分割されることになる。

インドの周期の最小単位は「年期」yuga である。印欧祖語で「軛」を意味する。最初のクリタ・ユガ (黄金時代) は4000年続き、その前に曙の400年とその後に黄昏の400年が加わる。そして、3000年のトレター・ユガ (白銀時代)+曙300年・黄昏300年、2000年のドヴァ―パラ・ユガ (双部) + 曙200年・黄昏200年、1000年のカリ・ユガ (濁悪時代) + 曙100年・黄昏100年となっている。時代は段々悪くなっていくのだけれど、今は最悪のカリ・ユガの時代です。かくして、一つのマハー・ユガは12000年続き、インド・アーリア的な構造が闡明にされる。四つのユガは、それに応じた維持原理としてのダルマ (法) があり、それぞれ四本から一本足で立つ「牝牛」に例えられる。このようなアジアの永遠回帰説の流れはニーチェの永劫回帰思想へと繋がっていくことになる。

フレーブニコフは「新暦の1915年12月25日をあらたなカルパの第一日」としている。12000年=1マハー・ユガであり、一つのマハー・ユガが「神の年」の1年である。それが360年続くと12000×360=432万となり宇宙の一周期である432万年となる。それが1000回続くと1カルパ (劫) 、つまり43憶2000万年となる。ちなみに2カルパはブラフマー神 (梵天) の一昼夜に当たる。ブラフマー神は100歳あるいは108歳とされていて100歳とすると、その寿命は86憶4000万年×360×100=311兆400億年となるのである。インド人は計算が好きなのかも知れない。

12000年=1マハー・ユガ (神の1年)

432万年=12000×360年 (宇宙の一周期)

43憶2000万年=432万×1000回 (1カルパ)

86憶4000万年=43憶2000万×2 (2カルパ ブラフマーの1昼夜)

311兆400億年=86憶4000万年×360日×100歳 (ブラフマーの寿命)

地球政府の樹立を目指して

1916年はフレーブニコフの大惨事の年だった。ツァリツィン (後のヴォルゴクラード) での入隊体験である。彼は書いている「第九十三歩兵連隊で、子供が死んでいくよう僕も死んでしまいました。」 彼にとって死刑とも拷問とも言える軍事訓練は母親に宛て詩人の殺害が起こるとまで書き送るようになる。連隊では「彼」ではなく「あれ」と呼ばれ、単調で重ぐるしい罵声は彼の言語感覚を滅ぼし、魂の基盤か何かが根こそぎ地面から切り離され破壊されてしまう気がした。結局、精神病院に逃れたフレーブニコフだったが、この従軍体験に加え第一次大戦によってスラブ世界の団結の夢がもろくも崩れ去った後、彼は鉄の反戦詩人となり、他に追随を許さないと言われた死を描き分ける技に拍車をかけることになるのだった。彼の関心が死とヒロイズムにあることは変わることがなかった。

鉄が体の糸をつたって流れていく。

手に銃をにぎり‥‥そして大砲のあたりの

顔たちのあわいには灰色のかたつむりや

斑の魚や美しい貝がらの雲

人間の鉄への物質化と生気ある動物たち。やがて時間の法則に貫かれた戦争と世界の運命は、抒情詩と叙事詩の混合、テクスト内部に撒かれる夥しい引用、甚だしく登場する廃語、方言、固有名詞によってポリフォニックなざわめきに満ち、とうてい既成のジャンルに収まらない「超詩」となっていった。

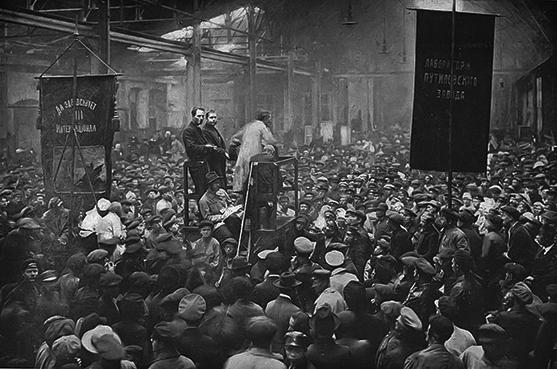

プチロフ工場での政治集会 10月革命時

ペトログラード (サンクトペテルブルク)

1917年の二月革命は帝政打と戦争継続に反対する民主革命だったが、10月にはレーニンが率いたボリシェヴィキ (社会民主労働党左派の一派/ソ連共産党の旧名) が主導する社会主義革命が起きた。二月革命後、マヤコフスキーは革命の理想を喧伝することが芸術の使命だとしてペトログラードやモスクワを中心に舞台、講演会、朗読会を精力的に行う。革命は詩人としての死と再生の契機と考えていた。一方、フレーブニコフは「地球政府」を夢みて、そのアッピールや声明文を印刷し配布するために狂おしいほどにロシア国内を放浪していた。一時は拘留され二日ほど営倉に入ったこともある。マンデリシュタームが愛唱したというその時の詩がこれである。

派出所、なかなかみあげたものさ !

そいつはぼくと国家の

あいびきの場所。

国家は思い出させてくれる。

それがまだ存在していることを。

(亀山郁夫 訳)

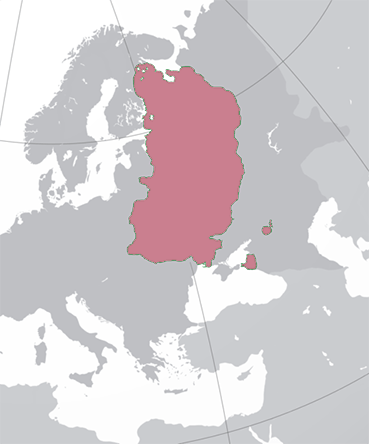

フレーブニコフを中心とした「地球の代表者たち」はマリンスキー宮殿に陣取る臨時政府に対して「臨時政府は臨時にも存在せず、総指令虫 A.F.ケレンスカヤを厳粛な監視下に置くものとする‥‥」という文章まで送りつけている。A.K.ケレンスカヤは2月革命時の臨時政府指導者である。10月革命の最中には、あたかも自分が不死身であるかのように銃弾の飛び交う通りをさ迷い、砲声の轟くモスクワの夜を探訪し、タタール人の酒場では銃撃を受けコップは粉みじん吹き飛んだ。そんな具合だった。詩人たちの血潮は煮えたぎっていたのである。マヤコフスキーにとって10月革命に見あうだけの自己の宇宙化が「僕の革命/マヤコルフィズム」であるとするなら、それに対応するものがフレーブニコフの「地球のヴェリミエール化」だったと亀山さんは述べている。

1918年 帰郷と内戦

1918年は内戦の中、補給基地とも言うべき故郷アストラハンに帰っていた。ヴォルガの入り江に蓮の花咲く水の迷宮、混血の都市アストラハン、世界最大の湖が織りなす三位一体の幻想的トポス、アーリア世界とインド世界とカスピ世界という三つが織りなす世界、キリストとブッダとマホメットを切り結ぶ三角形が重ねられ、インド=ロシア同盟という超国家的ユートピアの夢が、その場所に託される 。さらに、アジア民族同盟を目指して、アーリア民族の大会開催を呼びかける『アゾ同盟』の宣言文が書かれた。アジアが主天体となりヨーロッパはその惑星となり、沈黙が人間関係における基本原則となり、良心が崇拝される地とならなければならなかった。

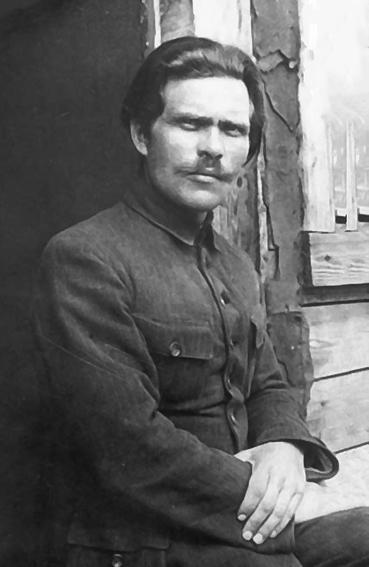

フレーブニコフの家 アストラハン 作者未詳

1918年の春から1919年の秋まで、彼はウクライナのハリコフ (現ハルキウ) にある友人のシ二ャーコフの別荘に身を寄せ、パステルナークを傷心させたマリアとその姉妹に心ときめかせながら叙事詩の執筆に精魂を傾けた。「塹壕の夜」「ラドミール」「ラージン」など4千行を超える作品が生まれている。しかし、そこにも白軍が迫り、再び徴兵の憂き目にあいそうになった彼は、県立精神病院の医師に軍務に適合するかどうか精神鑑定を受けることになる。結果、精神異常は認められないが、その並外れた「奇矯」さによって兵役は免除されることになるのだった。ウクライナの地は白軍の他、ソビエト軍/赤軍、ドイツ=オーストリア軍、マフノ軍 (ウクライナ農民革命反乱軍) と入り乱れるが、母親がウクライナのコサックの血をひくフレーブニコフはウクライナのパルチザンであるマフノへ肩入れし、その力の入れようは並々ならぬものがあったと言われる。

ネストル・マフノ(1884-1934)

ウクライナの革命家

『塹壕の夜』は赤軍と白軍が攻防を繰り返す内戦時代のロシアが描かれる。革命側が赤軍、帝国軍と白軍コサック合同軍が白軍である。戦いの前夜、不安な赤軍の部隊と指揮官の演説、内戦への詩的な断章、夜明けと白軍戦車の攻撃、赤軍の騎兵との戦い‥‥それらは異教の古代との歴史的照応によって神話化され、一挙に『イーゴリ軍記』の様相を呈し始めるという。間接的ながら赤軍のレーニンを描くにしても憂愁とペシミズムに彩られている。

無用な議論はやめろ !

時が来て、わたしもツァーリの後から

影たちの国へと赴くのだ。

議論するのはそのときだ。みな死んで

すべてを見、賢くなるのだ。

戦闘が始まり「狼の群の響きとざわめき」の中、突然「石の女神」のモノローグに遮られ、類語反復が実験的な韻律を込めながら連鎖されるという。

「石の女神 厳しい石 厳しい足 石の体 人間の業 人間の背丈 草原の女神 厳しい掌 厳しい石灰」

‥‥張りのある乙女の髪はどこ ? 人間の背のしなやかな弓は ?

そして、最後に「石の神」に対してとぐろを巻いた黒い蛇がこう問う。「戦争の代わりに来るものは誰か ? 」するとこの「厳しき石灰」は答えた。「チフス」と。押韻する石灰とチフスとは悲劇への予感ではあるが、この頃フレーブニコフは二度もチフスで入院しており、それを知る者には絶妙のユーモアとなっている。

石の女神 クルガン石碑 ウクライナ歴史博物館

是非、雪嶋宏一さんの『スキタイ 騎馬遊牧国家の歴史と考古』読んでいただきたいが、石の女神はウクライナ南部などに点在するスキタイ族の石標と考えられていた。女性像だけではなく戦士の姿を象ったものもあり、コーカサスからカスピ海草原、南シベリア、中央アジアへと広がったクルガンと呼ばれる古墳文化圏にはこのような石像が多い。この文化は古くは紀元前4千年紀から前3千年紀前半まで古墳 (クルガン) と共に伝搬していったとされる。語源は古テュルク語ではないかとされていてテュルク系遊牧民は、もともとモンゴロイドと考えられている (林佳世子『デデ・コルクトの書』をめぐる歴史について) 。特筆すべきは、原インド・ヨーロッパ語がクルガン文化の伝播につれてヨーロッパ中に広がったとするクルガン仮説だった。マリア・ギンブタスの説をもとに展開した説だが、その原郷が黒海周辺、特にヴォルガ川の付近だったとされていることなのである。

回帰するアジアの超国家ユートピア

「対馬」ショック以来、未来派の詩人たちの目は古代のスラブに向かい、やがてアジアとの新たな共生を考えるようになった。フレーブニコフが故郷のアストラハンに戻って時の秘密を計算し、永遠回帰を実感し自己満足に浸りながら世界が一冊の本であることを確信した。そうではあったが、入隊という現実に打ちひしがれ、弾が飛び交う革命の中をさ迷い、内戦の中でチフスに罹りながら思い描いていたものは帝政崩壊後のアジアを恒星とする超国家ユートピアであったことは既に述べた。20世紀半ばに提唱されたクルガン仮説が事実なら、そのユートピアが根も葉もない荒唐無稽な空想ではなかったと言うことが出来る。クルガンの語源はアジアにあり、その原郷はカスピ海西部から黒海沿岸の母なるヴォルガの辺りだとすれば、アストラハンのトポスはヨーロッパのゆりかごの一部だったことになるのである。真に詩人の直観は偉大だというほかない。

彼方へ、彼方へ、イザナギが

*ペルーンに物語を話して聞かせ

エロースが上帝の膝に腰かけ

神の禿頭の白髪が

雪の白さを思わせる彼方へ。

『ラドミール』

*ペルーンはスラブの流謫の雷神

次回、最終回はイランへの旅、フレーブニコフの傑作『ザンゲジ』と彼の悲惨な最後をご紹介することになります。

亀山郁夫『ドストエフスキー 父殺しの文学』上・下

筆者の亀山さんは20代前半、ドストエフスキーに耽溺し22歳の時に一旦封印してロシア・アヴァンギャルドやスターリン時代の文学を研究する。その過程でシャルル・フーリエの「空想社会主義」に影響され、一旦死刑判決を受けるも流刑にされたドストエフスキーの権力と共生するための手管に注目するようになるのである。ドストエフスキーの多声的な著述は自らの「回心」を演じ、内心の揺れを隠すためだったのではないか考えるようになる。

大学での講義では毎年「使嗾/しそう (人を唆して犯罪を行わせること) 」と「父殺し」をテーマに『悪霊』と『カラマーゾフの兄弟』を取り上げてきたと言う。本書のテーマは「父殺し」であり、それがどのように「使嗾」と結びつくのかが述べられている。このこだわりは次の文章の発見によって確固としたものになった。

ああ、ワーニカはピーテルに行っちゃった、あたしは彼を待ったりしない。

なぜ、ピーテル (ペテルブルク)なのか、わたしとは誰なのか。

(本書「おわりに」より)

コンスタンチン・ケドロフ『星の書物 東方的・詩的宇宙ヴィジョン』

コンスタンチン・ケドロフは1942年生まれのロシアの現代詩人、「メタメタファー派」の理論的指導者である。トルストイ、レーニン、フレーブニコフの母校であるカザン大学を卒業後、「タタール・コムソモーレツ」紙の上級編集員、1973年から86年までソ連作家同盟付属の文学大学でフォークロアを教えた。著書は本書の他に『ロゴスと言葉』があるが邦訳はなさそうだ。

彼は、地球を取り巻く宇宙と歴史の中で生み出された芸術、神話、民俗との間には普遍的なコードがあると考えている。それらは古代神話から量子論、宇宙論にまで及ぶ星空と人間との関係を網羅する。ちょっとジョン・ディーやロバート・フラッドの現代版を思わせる。

その例として色々あるなかでマンデリシュタームの『無名兵士の詩』についてのケドロフの記述をご紹介する。

「この物語詩が書かれたのは1937年二月から三月にかけてであった。物語詩全体が、来るべき世界大戦の予感に満ち、光と闇の戦いに変貌している。宇宙の、「明るいとねりこで出来た」、微かに「赤身を帯びたかえでの」火のごときマンデリシュタームのオーラが、大地の塹壕からふたつの空を獲得する。彼の頭蓋 (星のヘムで縫われた頭巾) は、われわれにはすでに馴染みの天上の盃と化す。彼は全網膜でもって光の疾走を感じ、光の速度でもってその後を追い、読者にはすでに馴染みのメタコードの法則にのっとって、世界事象の円錐の明るい盃へと出るのである。盃の細い穴へと向かいながら、彼は、「大地の白い星々」が逆行し、相対性理論の法則にしたがって「かすかに赤くなる」を見てとる。諸銀河が拡散する際に生じる名高い赤のバイパスである (亀山郁夫 訳) 。

ミルチャ・エリアーデ『永遠回帰の神話』

建造儀礼も多かれ少なかれ明白な宇宙開闢の業の模擬である。祖型的モデルとはその祖型がその初めのときにあらわれた、その神話的モーメントの再現である。神殿とか供犠壇の建造は、宇宙開闢を繰り返す。神殿はこの世界をあらわすだけでなく、種々の一時的循環をも具現化する。エルサレムの神殿では、中庭は海 (地下世界) 、聖所は大地、テーブルの上の12のパンは一年の12か月、70の枝を持つ大燭台は10年間をあらわしている (フラヴィス・ヨセフス『ユダヤ古誌』) 。

バラモン教の供犠ではさらに明確になる。それは世界の新たなる創造である。壇の基底の粘土は大地と太初の水の混合物であり、側壁は大気を、その上段にはそれぞれの宇宙的区分が造られる。供犠そのものは太初の状態の復元であると考えられる。ブラフマー神の生み出した10人の聖仙であるプラジャーパティは自らの体で、この宇宙をつくりはじめた。全てのものを作り終えた彼らは自身の空虚を感じ死を恐れるようになる。そこで神々は復活と再生の贈り物をする。この供犠はプラジャーパティの原初の復活を再現するものなのである。

太初の状態を再建しようとする供犠者の意識的努力と天地創造に先立つ全体の復活の努力は、太初の状態を渇望するインド精神の最も重要な特徴である。

もし、「プラジャーパティが年」であるなら「年は死と同じであり、年を死と知るものは、それによって破壊されない」。「ヴェーダの祭壇は物質化された時間である (ポール・ムス )。」「かの火壇もまた年である。―― 夜は、その囲まれた石で、その数は360石、それは一年が360夜であるからだ。そして、その日はヤジュシュマティ (供犠者) の煉瓦である。そこには360の煉瓦がある。それは一年が360日であるからだ。」(堀一郎 訳)

雪嶋宏一『スキタイ 騎馬遊牧国家の歴史と考古』

突然消え失せた民族。蛇女がヘラクレスに宿させた末裔たち。騒乱と戦争とを好んだ民族。そのスキタイとは何者なのか。旧約聖書における預言者エレミアは、彼等の侵入を神の下した懲罰だと言い、新アッシリア王エサルハッドン (前681-前668) は、恐怖に駆られて神託を求めた。ギリシアの歴史家ヘロドトス (前484-前424) は、この不可解な民族に興味津々だった。アーサー王伝説との繋がりも取り沙汰される昨今、ヘロドトスでなくてもいったいどんな民族だったのか探ってみたくなるのが人情ではなかろうか。見渡す限りの草原や寒冷な山塊を背景に羊や馬たちが草を食む風景を想像はしてみるものの、日本に住む者には、なかなか実感しがたい。おそらく数千年もの間、或いはもっと遥かな昔から同じ光景であっただろう。この大草原 (ステップ) の風景には、そこここに古墳の盛り上がりがあるらしい。 たった一つの古墳が辺り一帯を睥睨していることもあれば、群れをなして、ある時には鎖状に連なっていることもあるという。それが古代のクルガン (古墳)である。マリア・ギンプタスが提唱したクルガン仮説のあのクルガンだ。それらを探索したものたちの中には、熱狂的な好事家、大学者、旅行家、盗掘者たちがいた。ロシアから始まった、これらの古墳調査は考古学の黎明期が、どこの国でもそうであったように、文書にろくに記録されず、発掘誌もないものが多く、発掘者が興味もないものは、捨てられ、途中で発掘を取りやめ、他の古墳に移ることさえあった。発掘の成果は墓からどれくらいの金が出土したかによった。こうしてロシアの人知れぬ大地から世界でも有数のスキタイのコレクションが集められた。それがエルミタージュの比類のないコレクションになったのである。その多くは、スキタイ貴族の注文によってギリシアの工匠の手による古典古代の貴金属工芸と金工の傑作だったのである。

フレーブニコフの銘版 アスラハン

シメオン・ポロツキー(1629-1680)

ポーランド・リトアニア公国のポロックに生まれ、キエフ (現キーウ) で学んだ。その文学に感銘を受けた皇帝アレクセイ1世によってモスクワに召喚され教師、翻訳者として活躍した。バロック詩人として名高い。

万物の主が言葉もて書き記したる

いとも美しきこの世界 ―― 書物は偉大なり

この書物いと広大なる五葉ありて

霊妙なる文字そこに記されてあり‥‥

『世界は書物なり』より (亀山郁夫 訳)

葛飾北斎『冨嶽三十六景 甲州石班澤』

ハリコフ (現ハルキウ) の県立精神病院で兵役に適合するかどうか精神鑑定を受けた際の連想力の試験におけるフレーブニコフの回答。

・漁師―北斎の日本画 (富士を背景に網を打つ漁師の浮世絵)、弾丸 (奇妙だが、これが弾丸に関する唯一の認識だった)

・馬―アメリカの戦士 (馬は最も若い神と考えられていたことを踏まえている)

・マッチ―飼いならされた炎

この精神鑑定は一種の詩的言語の連想と言うべきものになっていた。確かに突飛だが面白い。

イーゴリ戦記

『ポロヴェツとの戦いに敗れたイーゴリ公』ヴィクトル・ヴァスネツォフ画 1880

キエフ大公国 9世紀から13世紀にかけて北ヨーロッパから東ヨーロッパに栄えた国家。古東スラブ語ではルーシと呼ばれる。

『イーゴリ戦記』は12世紀末のキエフ・ルーシー文学作品。ノヴゴロド・セヴェルスキー公イーゴリの遊牧民ポロヴェツ人に対する遠征物語である。ポロヴェツに対して勝利するも、囚われ、ポロヴェツ人の協力者を得て脱走したイーゴリ公が祖国へ帰還するまでが、韻律的散文で書かれている。

フレーブニコフの墓

ノボデヴィッチ修道院 モスクワ

墓石には遥かキルギス草原のイシク・クリ湖のほとりから運ばれてきた「石の女神」が置かれている。

コメント