ハンス・プリンツホルン

『精神病者はなにを創造したのか』

ミネルヴァ書房 2014年刊

パウル・クレーはこう書いている。「‥‥プリンツホルンの素晴らしい著書をご存じだろう。われわれも全く異論はない。そこに収容されている作品を見ると、あそこにもここにもいたるところに最良のクレーがいるのだ ! そこに示されている宗教上の主題の深さや表現力は私が絶対に到達できないものだ。それらは本当に崇高な芸術なのだ‥‥。」(ミシェル・テヴォ―『アール・ブリュット』杉村昌昭 訳)より」

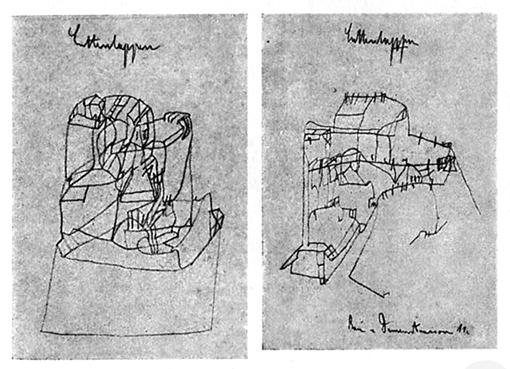

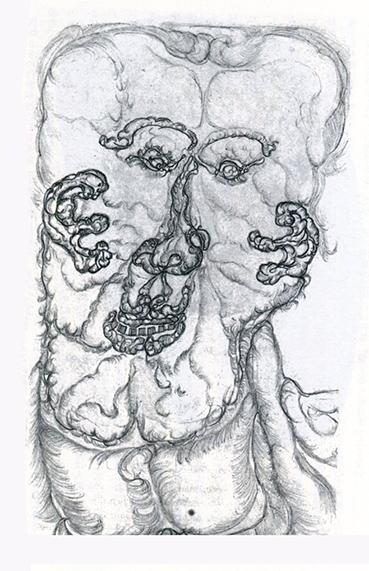

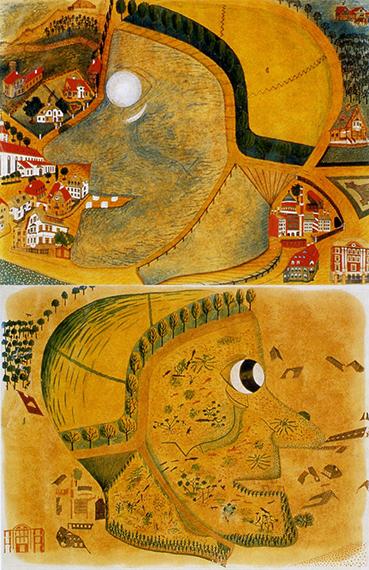

パウル・クレー

左『造形思考』より 右『建築における幼児の夢』

また、ヘルマン・ヘッセはこう書く。「狂気が、高い意味において、あらゆる知恵のはじめであるように、精神分裂症はあらゆる芸術、あらゆる空想のはじめです。学者でさえそれを既になかば認識していました。たとえば、『王子の魔法の角笛(プリンツホルンを指す/筆者)』のあの魅惑的な本、一学者の辛苦精励した仕事が精神病院に閉じ込められた多数の狂気の芸術家たちの天才的な協力によって立派になされているあの本を読めばわかるように。(『荒野の狼』魔術劇場の扉)」

ハンス・プリンツホルンは総数450人もの精神病患者の5000点にものぼる作品をもとに『精神病患者の造形』を執筆し、その著作は1922年に出版された。それが、今回紹介する『精神病者はなにを創造したのか』の原題である。「狂人の芸術」というテーマの著作が、それまで無いわけではなかった。チェザーレ・ロンブローゾ『天才と狂気』(1864)、フリッツ・モール『精神病患者の絵とその診断について』(1906)、ヴァルター・モルゲンターラー『芸術家としての精神病患者』(1921)などがあったが、いずれも邦訳はなさそうだ。本書は、精神病者の病状と作品との関係だけではなく、膨大な数の造形作品そのものを精神医学と美学の両面から捉えていることに画期的な意味を持っていた。

「天才と狂気」というキャッチフレーズが存在するのは、昔の人たちが芸術家を襲う聖なる狂気のことを話し、恍惚や忘我状態のことを伝え、狂気の中に聖なるものを見いだしてきた過去があるからである。だが、こうした「狂気」のすべての形態の中に何か奥深い共通点があるのか、あるなら厳格な方法でより深い認識に到達すべきでないのか。何千年もの間、最高の文化的要素だとされてきた精神状態が病気だとされている現在、そう判断された手続きが完璧を期したつもりでも、その発端から誤っていたのではないか。このような様々な問いかけから本書は「芸術的インスピレーションや造形の過程」と「精神病患者の世界感情」の間に何らかの類似関係が見出せるかどうかを問おうとするのである。昔は互いに類似し、今は互いに縁遠いとされる二つの心理状態の形態の関係性を問いたいのだという。

ハンス・プリンツホルン(1886-1933)

本書のあとがきによれば、1886年にドイツ西部のヴェストファーレン州のヘーマーでプリンツホルンは生まれた。テュービンゲン、ライプチッヒ、ミュンヘンの大学で美術史と哲学を学ぶ。ドレスデンの州立歌劇場などを設計した新古典主義の建築家であるゴットフリート・ゼンパーにつての研究で博士号を取得した。その後、歌手を目指して数年間ライプチッヒとロンドンで声楽の専門教育を受けたという。1913年に同じ声楽科の妻が精神を病んだ。それで彼はフライブルクやシュトラスブールで医学を学び、1919年に医学博士の学位を得ている。

第一次大戦に従軍したプリンツホルンは、野戦病院でハイデルベルク大学付属病院の精神科院長のカール・ヴィルマンスと出会い、その勧めで1919年にその医局員となった。19世紀末にエミール・クレペリンが始めた教材用の精神病患者の作品の収集・拡大が仕事だった。ヴイルマンスと共に国内はもとより国外の造形作品5000点を集めた。それらは、1850年から1920年に制作されたもので現在のプリンツホルン・コレクションを形成していている。彼はそれらの作品を収蔵する美術館の建設と教授職を夢見ていたが、果たされず1921年に病院を退職した。その後、本書を1922年に完成するのである。そして、1933年にチフスで惜しくも亡くなっている。

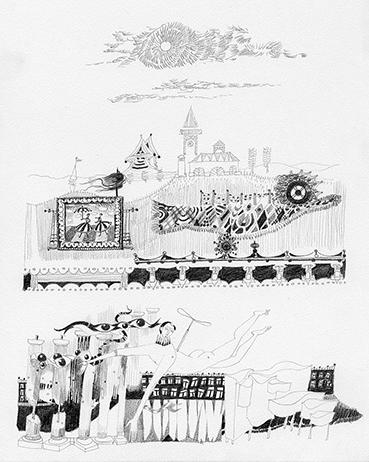

幻覚体験による『大気現象』 作者未詳

プリンツホルンは、こういった幻覚の描写は滅多にないという。

美学者としての眼識、精神科医としての知識、そして家族に患者を持つという彼の立場が本書を不朽の名著にしたと言えるのではないか。「アール・ブリュット」、つまり生の芸術を提唱したジャン・デュビュッフェは23歳頃に、このプリツホルンの著作に触れ、ドイツ語はわからないものの、それらの作品の奇態な発想、無償の神秘、剥き出しの感覚に眼を見張り、1945年、7月にスイスのモルゲンターラー博士のいるヴァルダウの精神病院を訪れる。患者たちの作品を収蔵した小美術館を見学し、声を失うほどの感動を味わったという。そこには、アドルフ・ヴェルフリやハインリヒ・アントン・ミューラーらの作品があったのである(末永照和『評伝ジャン・デュビュッフェ』)。アール・ブリュットやヴェルフリについてはミシェル・テヴォ―の著書『アール・ブリュット』で次回ご紹介する予定です。この『精神病者はなにを創造したのか』には10人ほどの患者の作品が紹介されているのだが、その中から二人の作品をご紹介しよう。

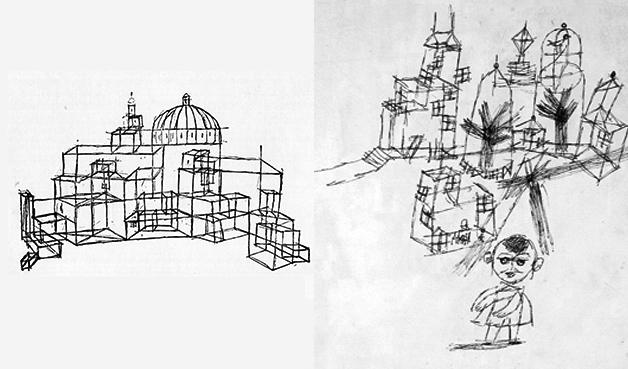

アウグスト・ネータ―

アウグスト・ネータ―は1868年にドイツに生まれた。父は銀行員だったが彼が生まれた3年後に亡くなっている。利発な子で実業学校に通い機械工の訓練を受けた。機械工として働きながら、ドイツはもとよりスイス、フランス、アメリカなどを放浪し、29歳頃にドイツで自分の店を構え10年ほどは順調だったという。鬱病傾向が続くようになり、最後の審判について不安そうにかつ興奮しながら話すようになった。やがて手首の動脈を切ろうとするようになり、施設に委ねられ、大規模な第一次幻覚体験を伴う精神分裂病(現在では統合失調症と呼ばれる)の急性期だと診断された。

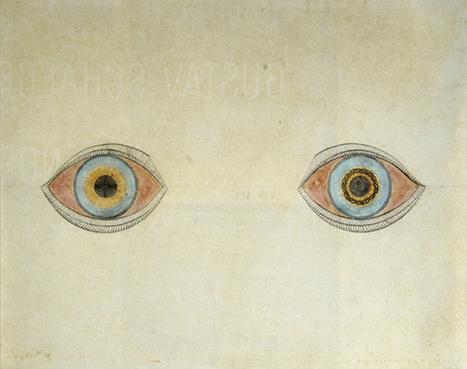

アウグスト・ネーター(1868-1933)

『出現時の私の眼』

繰り返し同じ幻影を見た。城のある都市の兵舎にいる。最初、雲の中に白い斑点を見た。雲はみな立ち止まったままで、電光石火のような光景が、半時間に一万もあらわれては消えて行く。主なる神や世界を創造した魔女が姿を現わす。数々の戦争の情景、大陸、記念碑、数々の城、宮殿、世界の栄華を極めたもの‥‥動いているのは生きている人影であり、主の変容で満たされると生命が吹きこまれた。すべては不気味で刺激的だった。それが最後の審判の啓示であったというのである。ネーターの病状は外見上、その態度に大きな変化はもたらさなかったが、すべての段階を通して、妄想傾向は発展し、体系化されていったという。彼は真の家族史を発見した。祖母はナポレオン一世とルイ15世の孫にあたるイザベラ・フォン・パルマの嫡子であったというものである。

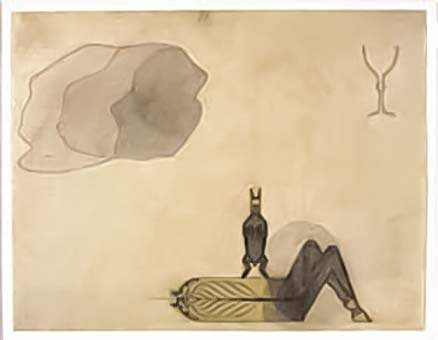

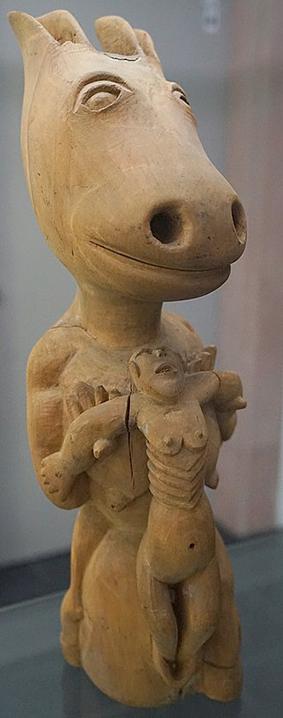

アウグスト・ネーター 『世界車軸とウサギ』

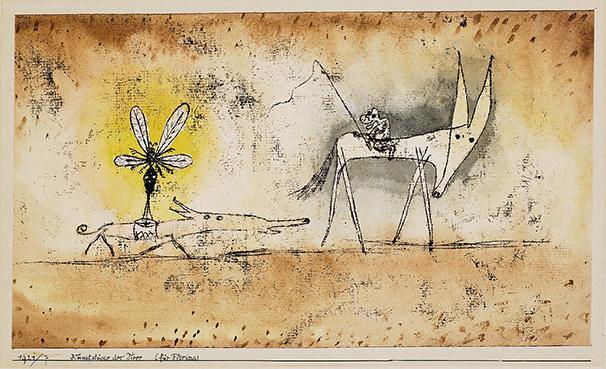

パウル・クレー『動物の偉業』

『世界軸と兎』というこの絵をみていただきたい。雲が降りてきて、そこに世界軸があった。そこから雲は板となり七本の枝をつけた樹木が生まれる。それは七本腕の燭台であった。その樹木には山羊の足である両足が付けられた。そして馬の足に変化した。悪魔だ。この樹木の上には自分の系図が現われていた。樹木は神のやさしい手に守られていたが、それは優しい女性の手であった。‥‥樹木は嵐の中でローラーのように回転させられ、樹木に代わってジュピターの頭が、戦いの神のそれが現われ出てきた‥‥。ネーターのこの絵に関する説明文である。この絵は世界大戦を暗示しており、ネーターは戦争の結末も含めてあらゆることをあらかじめ知っていたという。彼が見たものには続きがあり、雲から突然兎が飛び降り、ローラーの上に乗る。兎は「壊れやすい幸福」を意味しているという。それからシマウマになり、ガラス製のロバに姿を変え、ナプキンがかけられ、毛が剃られた。傍らにはずっと聖杯があったという。

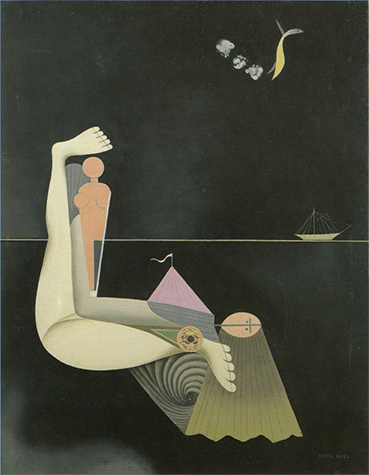

左 アウグスト・ネーター『奇跡の羊飼い』 右 古賀春江『涯てしなき逃避』

上の図の左はネーターの作品、右は日本のシュルレアリスト古賀春江がネーターの作品から発想を得て描いた作品ではないかと考えられている。1923年、大正12年には本書が日本で雑誌『みずゑ』に紹介され、図像が一点掲載されている。2年後には『アトリエ』に図像6点が掲載され紹介されていて、右の古賀春江の作品がなによりの証しとなっている。クニュッブファーの下記の作品は芥川龍之介の『歯車』にもその描写がある。

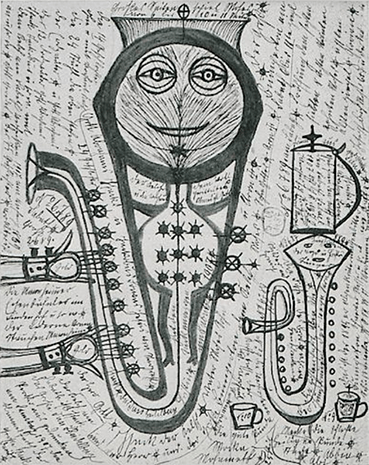

ヨハン・クニュップファー

クニュップファーは、1866年にドイツ南西部のオーデンヴァルト山地で生まれた。父は離婚後しばらくして亡くなった。学校時代は可もなく不可もない生徒だったという。製パン工場で働いた後、20歳から30歳まで、二年半ほどセメント工場、6年半ほど機械工場で働いた。母親が亡くなってから、幾度も職種を変え、頻繁に仕事を休み、酒が弱いのにしばしば酩酊するようになる。気の進まなかった結婚生活は最初から破綻しており、妻への不信感はやがて被害妄想へと発展していった。頻繁に家を出て、戻ってくると殴り合いの諍いとなった。乞食行為をしたとして7度も罰され、「ひどい嫌がらせと責苦」を受けたとしてポケットナイフで人を刺して、心身ともぼろぼろになって施設に引き渡されたという。

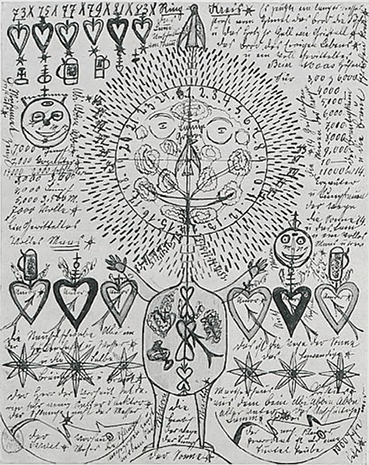

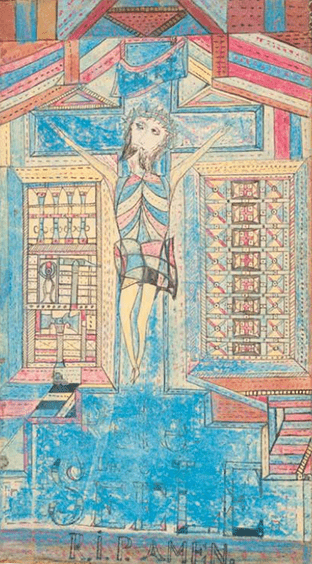

ヨハン・クニュップファー『神の子羊』

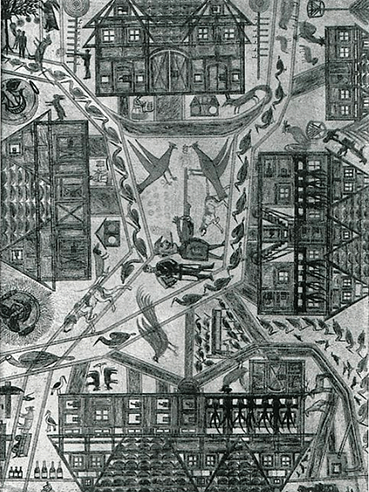

後年、彼の描く絵はほとんど親戚の農場を巡るものになっていった。母方の祖父が比較的大きな屋敷の所有者として主役を演じているという。母との強い絆を感じさせる。大きな紙に鉛筆で図面が引かれ、赤、青、緑といった色鉛筆でこってりと彩色されている。描かれた各箇所には名称が書かれ、解説文も書かれている。それは仰々しい箴言で覆い尽くされるという。「蘇った者たちが足を踏み入れる登り階段のとば口 ―― 十二世代の赤い階段石 ―― 馬小屋背後の秘密に満ちた裏庭 ―― 主がソドムとゴモラのように残酷にも炎の雨を降らせる ―― 祖父R家にある3-5の羊飼いの小屋‥‥」というわけである。

特筆すべきは彼の動物に対する愛情であった。動物たちがひしめき合っている。とりわけ、鳥たちが多く描かれるようになる。故郷の庭、少年時代にしばしば見たのであろうハトやカラス、沢山の果樹、果樹酒用に毎年搾り出される果汁といった懐かしい過去の光景が彼の心の中に浮かんでいたのは間違いないだろうとプリンツホルンは書いている。

ヨハン・クニュップファー『農場』

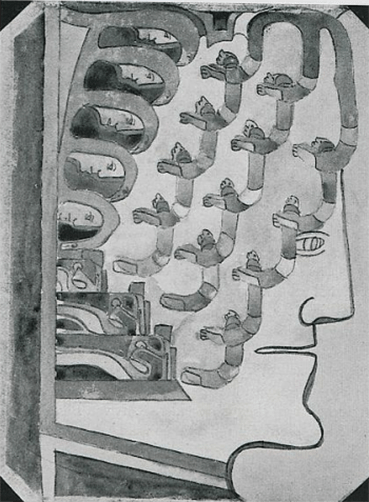

表現欲求に伴う本能

私たちが表現欲求と呼ぶものはエロスと同様に至る所に遍在する空気のようなものではないか。その表現欲求が現れる痕跡が遊戯本能と装飾本能と言える。この三つが合わさって造形衝動へと合流する。その端緒は幼児に特徴的な「殴り描き」である。この線や絵の具のカオスの縁から創造性の萌芽が生まれる。ここからオーナメントとデコレーションの構成要素がもたらされることになり、他方、教育と既成の文化に歪められがちだった模倣本能が顕在化して描写の方向へと導かれ象徴への欲求がもたらされる。ここから呪術的思考や宗教的なイメージへと展開されるのは理解していただけるだろう。

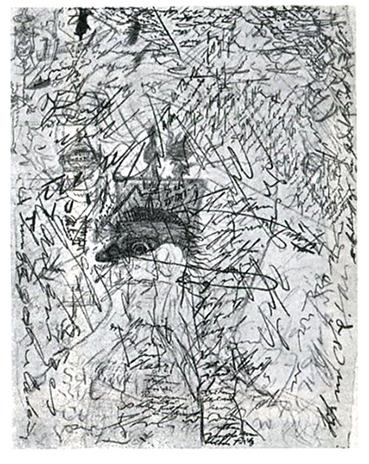

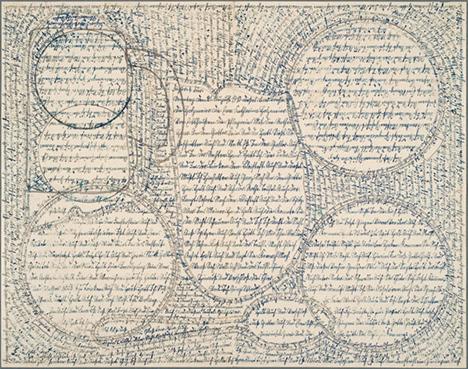

左 エマ・ハウク『夫への手紙』 右 殴り描き 本書より

遊戯的デコレーション的作品 本書より

患者の作品にみられる特徴

絵を描く患者はどのくらいいるのか。ハイデルベルク大学の当時の調査では2パーセントに満たないという。アートセラピーなど皆無であった時代である。そして、その中にすばらしい才能の持ち主がどれくらいいるかを考えれば、その割合は健常者のそれと全く同じであろうとプリンツホルンはいうのである。精神病は才能のないものを才能あるものに仕立て上げる要因ではなく、造形の素質のないものを造形活動へと催す要因でもない。ただ、潜在する創作意欲が病気によって活性化されたというほかないという。その際、強烈で独創的な作品が装飾模様や体験の描写において数多く成立していることは誰もが認めるところである。それらの作品の特徴をざっとみておきたい。

1.遊戯衝動

これらの作品から導き出される一般的な特徴の一つは遊戯衝動、つまり目的に従属しない行動への高ぶり、亢進する衝動の圧倒的な支配であるという。制作する意義や目的からは自由に、そして気まぐれに制作される。多くトイレットペーパーや新聞紙などの手近な紙に描かれるのはそのためである。それゆえ個人的特性が最も直接的に現われ出ていて、創作の過程で現われる造形的な原型を、それどころか概念に束縛されない真の直観の原型さえ表出しているという。

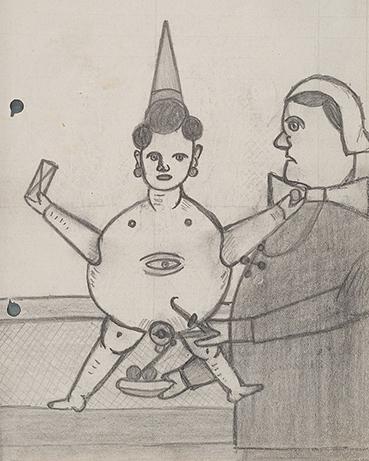

メタ・アンドレアス『帽子を被った幻想的人物』

患者は彼らに知覚可能なあらゆる「存在の隠された意味」に、そして、とりわけ「自らによって生み出されたもの」に呪縛されているという。その隠された意味を見出すように義務付けられていると言ってよいのだが、その意味付けされた解釈を今日はこう明日はこうとまるで遊戯しているように投げだしてしまうのである。患者が物に与える意味や解釈は変貌していく。物という図の意味が変われば、物の周囲の地の意味も変わるというわけだ。こうしてめくるめく世界が形成されていくのかもしれない。彼らの作品は自然な関連性が支離滅裂になっているように見えても、たいていの場合、形式や内容の統一的な法則が支配していることが分かるという。描写されているものとそこに意味されているものとは乖離していても「意味」そのものは決して欠けていないというのだ。こうした遊戯的に生まれたフォルムの意味付けが体系化されたなら、この体系の奇矯ないびつさが病的基盤から生じたものだという確かな証拠が見て取れるかもしれないとプリンツホルンは述べている。

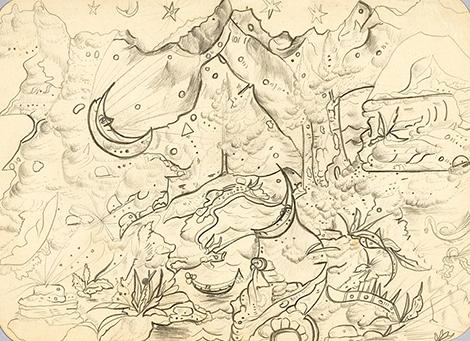

メタ・バーバラ・アンドレアス『月と星のある山の風景』

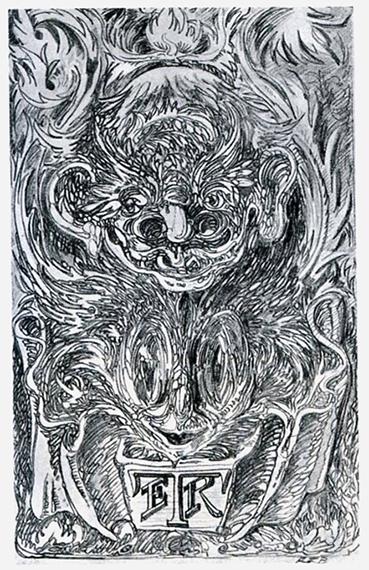

ヒエロニムス・ボス 『聖アントワーヌの誘惑』

2.装飾本能―増殖と氾濫

特徴の二つ目は、装飾本能とも言うべきものと関連する。多くの場合、自由に戯れながら展開される筆遣いの一貫したリズムは、慣習や教育によって圧殺されていない真の活気と躍動感があるという。フォルムという言語が増殖し、画面いっぱいに氾濫する豊かさの傾向である。紙面が許すかぎり色彩とフォルムはぶちまけられる。これが「真空恐怖」と呼ばれるものに由来するのか、野蛮な要素、量的なものへの過度の礼讃、あるいは自然で天衣無縫な要素を持つ喜びに由来するのかは判然としない。

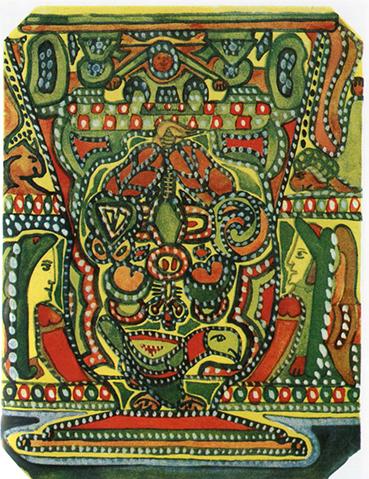

アドルフ・ヴェルフリ 作品

ただ、これ自体を疾患の要素と決めつけられないという。それが、なんらかの秩序を持ちえず、カオスになってしまう場合と配列、規則変化、厳格なシンメトリーといった抽象的な秩序と法則を突きつけてくる場合も少なくない。クニュップファーの『神の子羊』の作品のような場合である。それは、しばしば硬直した機械的な連続の規則性であって、リズミカルで柔軟な自由さは少ないという。

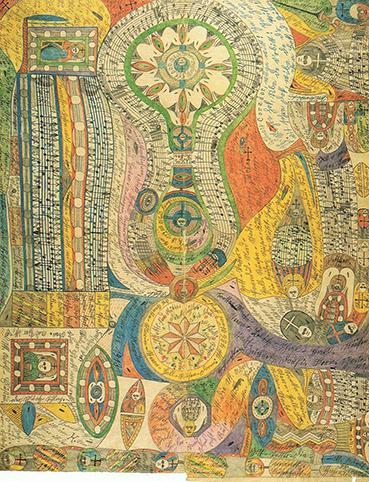

バーバラ・サックフル 作品 1910

3.無責任な幻想性

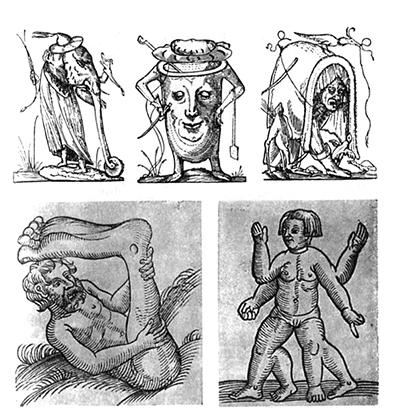

フォルムの一部を選ぶときの気ままさ、その結果の馬鹿さ加減を明らかに喜びながら無頓着に混ぜ合わせる恣意性には、ほかではめったに見られない抑制の欠如とまとまりのなさがある。例えば双頭のカバが靴脱ぎ台の上に鎮座する彫刻といったものである。患者にとって外界の事物が固有の価値を失い、それ自体何ものでもなくなれば、自分の心的な家政のための素材、つまり気ままな材料としてしか使われないという。ブリコラージュの素材になるのだ。そのような特徴は、ヒエロニムス・ボスやブリューゲルなどの作品に容易に発見できるし、古代や中世においてグロテスクなイメージは重要な要素であったのはバルトルシャイティスの『幻想の中世』を読んでいただければわかるだろう。普通、ファンタジーなどの芸術の領域で高く評価されている特性は、世界との自閉的な没交渉と独断から生まれると言って過言でないという。それは、病気のあるなしとは関係ないのだ。

左 カール・ブレンデル『ロバの十字架像』 右 ノートルダム寺院のグリロス

4.象徴とシンボル

フランツ・ポール 作品 本書より

象徴は未だに魔術的力を残しているが、興味深いのは、患者たちが象徴的フォルムを使って象徴的、装飾的構造を打ち立てようとする偏愛、そして、表象の世界を図形によって反復想起しようとする偏愛をみせることであるという。

このような表現について考える上でシンボルの問題は避けて通れない。描く人間が、どの程度伝統的なシンボルを利用するのか、どの程度新しいシンボルを生み出しているのかという問題である。伝統的シンボルの供給源は教会や民俗的な慣習、そして特別な学習である。患者たちの場合、自らの衝動と文化的な影響力との戦いが徹底して行われる時に問題はやっかいで同時に興味深いものになるという。とりわけ、エロスと宗教におけるシンボルが、健常者に比較して全く異なる規模で患者を支配していることが分かるという。プリンツホルンは、これらの作品ではシンボルの解釈が、たとえ原作者の詳細な解説があっても不可能なのだという。それは問題の一部、外面的な側面に過ぎず、造形という事象はそれ自体が元来もっと深い問題を孕んでいるというのだ。つまり、形には患者の解釈や常識や教育によって与えられる意味とは別個な意味を担い得る力があるということなのである。

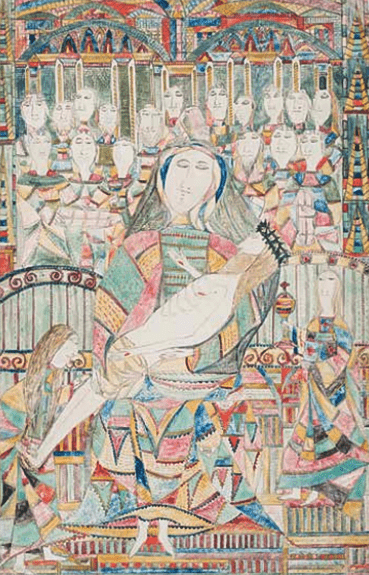

左 ペーター・マイヤー『素晴らしい原稿』 1919

右 アウグスト・ネーター 『反キリスト』本書より

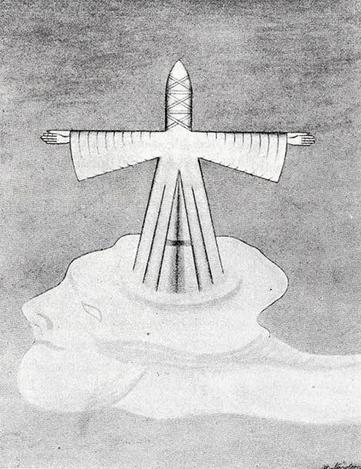

この領域の形象は、厳密な意味で再現的に描写することは不可能であって、線のリズム、フォルム間の関係、色彩の象徴性が感情の体験を伝えることで象徴的にのみ表現され得るという。彼は健常者と精神病患者の造形的基盤は同じだと見なしている。誰もが意識にのぼらない要素を造形の中に持ち込んでいるということである。それが、造形にある超個人的要素ということなのだが、これは重要な指摘ではないだろうか。こうなるとプリンツホルンがイコノロジストに見えてくる。健常者と患者の大きな差は、健常者には、いつかは自分の制作したものが受け入れられるだろうという期待が、人間との繋がりの内にあり、患者には他者との繋がりが、その意欲も能力も欠けているという点であるという。その意味で結果的に「無関心」な芸術と言える。

結論と問題点から

この本に紹介されている作品は、そのほとんどが施設の住人、つまり精神病が疑いない人たちのものであり、いかなる他者からの要求なしに、患者自身の欲求から生まれた自発的な作品である。これらの患者の大多数が学校時代以外には美術の教育や絵画やスケッチなどの訓練を受けていない素人であった。そのような人たちが誰もが認めるような芸術的で魅力的な造形作品を創作することは珍しいことではない。そして、それらは、子どもたちや発展途上国といわれる国の人たち、歴史的に文明化される以前の人たちの作品、それらの作品との驚くべき類似を見せている。

『エッケ・ホモ』 作者未詳 本書より

だが、最も緊密な類似性は我々の時代(1920年前後)の芸術とのそれであろうという。ここは美術史家としてプリンツホルンの眼が生きている。この時代の芸術は、その直観とインスピレーションを熱望する中で、精神分裂症において必然的に発生する心的な態度を意識的に追求し始める。表現主義やシュルレアリスムの作品などを見ていただければよい。この時代の傾向が、分裂病の心的な生活の理解を容易にしてくれるなら、逆にこの洞察が時代の傾向を評価する助けになるかもしれないという。そこにあるのは全世界との「神秘的合一」の中心に立って不遜に豪語する個人から湧き出る創意ではなく、伝統的な世界感情の崩壊なのである。

ウォルフガング・パーレン『分節化された雲』1938

オーストリア系メキシコ人のシュルレアリスト

エンドレ・ロズタ 1955

ハンガリー生まれのシュルレアリスト

起源が異なる芸術同士が外見的に似ている事実をどう説明してよいか分からないとプリンツホルンは嘆いている。記号、シンボル、表象が本来どのように発生したかという問題は未解決のままだというのだ。この頃、フロイトのトーテムやユングの学説は知られ始めていた。原初のイメージ(おそらく元型のこと/筆者)は大変意義深いものではあるが、系統発生論上の残痕、退化、太古の思考については避けたいという。そこには自然科学的な思考方法がある。それを乗り越えるためには心的な生活の創造的な要素がそこにあってしかるべき場所に戻って観察するしかないというのである。

自分たちの資料であるハイデルベルク・コレクション(現プリンツホルン・コレクション)と一般の造形芸術との間に境界線を引くことはできないと彼はいう。その境界は流動的であるからだ。創作力はいかなる人間にも生まれつき備わった素質である。伝統と教育はこの人間の本源的な素質を飾る装飾にすぎない。この本源的な過程では造形的な無意識の要素が純粋に具現される。この過程を研究するための資料は自分たちのコレクションが最適だろうと自信を持っている。ただ、この研究は途上にあり、その努力の焦点は創造的人間の世界感情と精神病患者のそれとの関係であるという。最近になってその最初の礎石が据えられたのであって、将来は喜びと活気に満ちた世代によっていかなる懐疑的認識をも圧倒する確信に満ちたものに取って代わられるだろうと結んでいる。

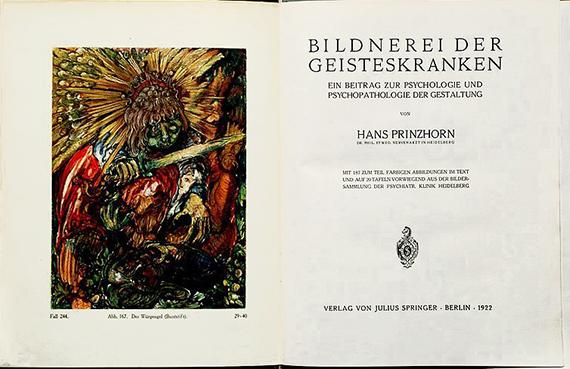

プリンツホルン『精神病者の造形』“Bildnerei Der Geisteskranken” 1922

生き残ったプリンツホルン・コレクション

プリンツホルンの死後、精神病者の芸術作品に関する関心は特定の芸術家を除いて薄らいでいった。そして、ナチスの政権下になると、新たに制作された患者の作品は全て廃棄処分にされ、プリンツホルンの著作を絶賛したマックス・エルンストらシュルレアリスト、モダニズムの芸術家たちの作品も「退廃芸術」の烙印を押され、作品は美術館から追われた。1940年以降は、患者たちもナチスの優生政策のために劣等人種とみなされ、プリンツホルンのコレクションに貢献した患者も20人以上が安楽死の犠牲になったといわれる。だが、ハイデルベルク精神科主任教授カール・シュナイダーがそれらの作品を「劣等遺伝子」の「証拠品」として残したのであった。こうして、ドイツ国内を巡回した「退廃芸術展」に貸し出された作品以外は、破壊をまぬがれた。プリンツホルン・コレクションは、皮肉にもこのような運命を経て生き残ったのである。

プリンツホルン・コレクション収蔵館 ハイデルベルク

2018年 11月30日にUPした記事を加筆・再録いたしました。

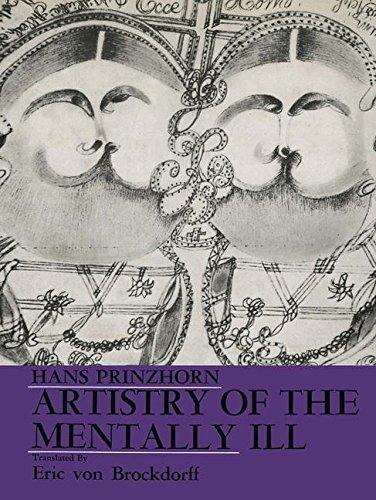

Artistry of the Mentally Ill: A Contribution to the Psychology and Psychopathology of Configuration

英語版

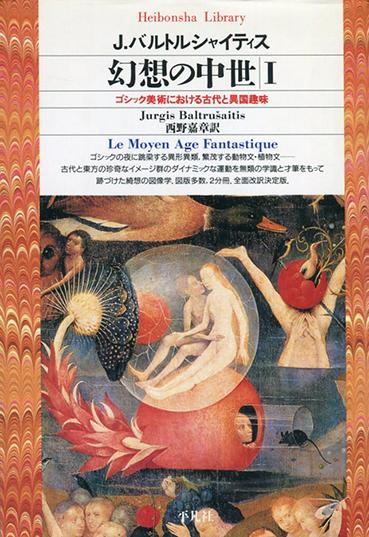

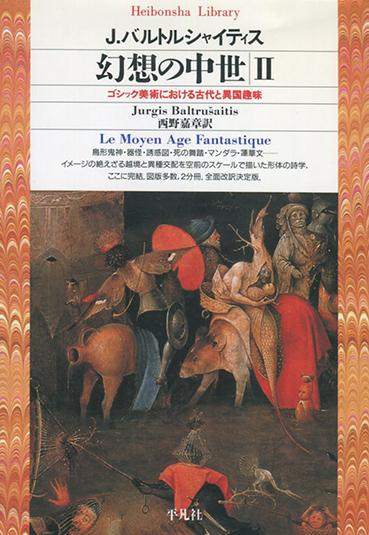

ユルギス・バルトルシャイテス『幻想の中世ⅠⅡ』

名著の誉高い著作。様式化され、抽象化された装飾、異形の族、古代東方の驚異がひしめき合う、そのような重層的土壌からロマネスクは生まれた。それが終わると「植物が青々と開花し、優美な人像が生まれ、現実界に向かっての、有機的な秩序向かっての進化が始まる。西方世界は自らの裡で勝利を収め、すべての制約から解き放たれた (西野嘉章 訳)。一方で洗練を求めると同時に、一方で錯綜していくうちに生じた破綻は、物語文学 (ロマン) に悪夢、天変地異、動乱などが登場するに及んで地獄図、怪異な生き物、動物誌、彫刻装飾などの幻想的な生き物、虚構の大々的な復活を呼び起こした。中世は幻想を切り捨てたりしなかったのである。絶えず幻想へと回帰し、想像力を育む古代や異国の文化的伝統と絶縁してはいなかった。こうした外部から影響がどのようなものであったのかが本書の俎上に上がる。

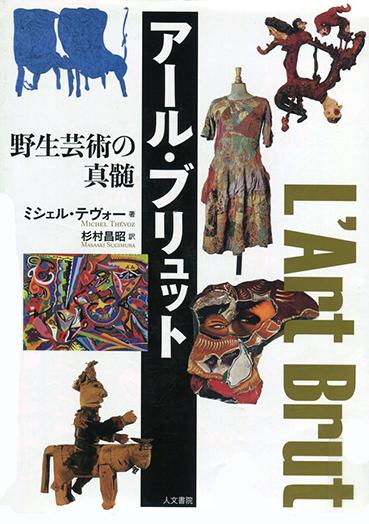

ミシェル・テヴォ―『アール・ブリュット』

アール・ブリュットは「生の芸術」、つまり調理されていない芸術という意味だが、もともと美術史家が名づけたものではない。一人の画家によって提唱された。それがフランスのアーティスト、ジャン・デュビュッフェであった。彼が敬愛したアントナン・アルトーの述べた「生の映画(シネマ・ブリュット)」から発想を得たのではないかと言われている(『評伝ジャン・デュビュッフェ』)。デュビュッフェは既成の美術界に反旗を翻し、このアール・ブリュットをそれを破壊する兵器とさえ考えていたのである。ちなみにアウトサイダー・アートという名称は1972年にイギリスの美術史家ロジャー・カーディナルが「アール・ブリュット」の英訳としたものである。

デュビュッフェの「アール・ブリュット」の定義とはおよそ、このようなものである。このアートは芸術的文化の影響を免れた人たちによって作られた作品である。そこでは、ほとんどと言って模倣がない。創作者は主題、材料、表現方法などを伝統的なありきたりの型からではなく、自分自身奥深い所から引き出す。作り手自身の固有の衝動を唯一の起点として、その芸術が全ての局面において純粋で生のままの発明が遂行される芸術。したがって、ひとえに発明という機能だけが姿を表す芸術であり、文化芸術の中に絶えず姿を見せる無節操な猿真似とはおよそ異なったものだという。

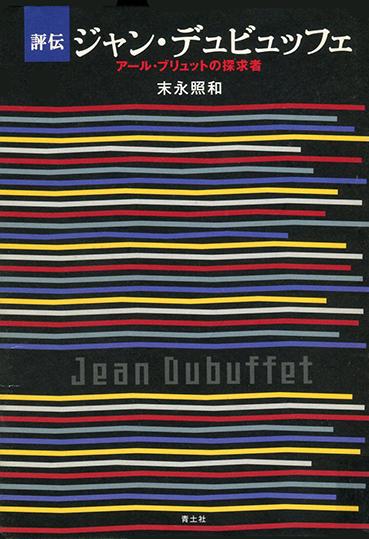

末永照和『評伝 ジャン・デュビュッフェ』

本文にも書いたけれど、デュビュッフェは23歳の時、友人からハンス・プリンツホルン博士の著作『精神障害者の造形/邦題 精神病者はなにを創造したのか』を贈られた。ドイツ語は読めなかったが、その本に掲載されていた図版に目を奪われた。そこには、奇態な発想、無償の神秘、剝き出しの感覚があった。この本の新しさは精神病患者とされた人たちの作品を芸術創造の領域の中で語ったことにある。その著作以前にドイツの画家マックス・エルンストは大学生の時、大学に近い精神病院のコレクションを訪れ、1919年のケルン・ダダ展に精神障害者の作品を一緒に展示していて、クレーも1920年にハイデルベルクとベルン郊外のヴァルダウ精神病院を訪れ、そのコレクションを見ている。プリンツホルンの著作が出版されたのは1922年のことだった。この本が出版されるとエルンストは、その本をパリの詩人エリュアールへ伝え、ブルトンへと渡り、シュルレアリストたちを挑発することになるのである。前衛芸術家たちに与えた衝撃は大きかった。

デュビュッフェは人知れず、ひたすら作りたいという衝動によって作り、それが芸術かどうかさえ知らない人たちの作品を素直に見たいと思い、スイスのヴァルター・モルゲンターラー博士に会いたいと願っていた。その医師は1921年に『芸術家としての精神障害者』を発表していてやはり患者たちの作品に美学的な照明をあてていた人なのである。これがデュビュッフェがアール・ブリュットの到達する契機なのである。

アウグスト・ネーター『魔女の頭部』1915

ヨハン・クニュップファー『バンパートンのデッサン』

メタ・バ―バラ・アンドレアス『鬘を着けた女』 1918

アウグスト・クレット『虫食いの穴、等々』 1922

ジョセフ・シュネラー『来世復活の無数の (クレヨン) 』1922

ペーター・マイヤー『聖墳墓』 1919

ヴィルヘルム・ヴェルナー 鉛筆画

1940

ノートㇽダム寺院のガーゴイル

ガーゴイルは、雨樋の機能をもち、怪物などを象った彫刻。

グロテスクの例

上 ブリューゲルによる三人の頭足類

『パンタグニュエルの滑稽な夢』

下 リュコステネスの木版画『怪奇と不思議の年代記』1557

コメント