ゲルショム・ショーレム『ユダヤ神秘主義』

今回の夜稿百話は、ゲルショム・ショーレムの歴史的名著『ユダヤ神秘主義』をお送りしています。前回 part4 は、カバラー文学の一切を凌駕したといわれる『セーフェル・ハ=ゾーハル/光輝の書』をご紹介しました。その書は、数世紀に亘って、聖書とタルムードに比肩する地位を維持しましたが、カスティーリャにいたと考えられる作者は、誰なのか、その書の修辞はどのようであったのか、その書におけるセフィロースはどのようなものであったのか、自身が作り上げたカバラーの特異な世界をその個性で映し出し、ユダヤ教の中枢にあった、あの神話の復活を記録に留めた『ゾーハル』とは何であったのかを御紹介しました。

『ゾーハル』が人口に膾炙しようとしていた頃、レコンキスタ (失地回復運動) によって、スペインのユダヤ人たちは、巨大な混乱に巻き込まれます。1492年にグラナダが陥落し、宗教的に寛容だったイスラムのナスル朝が滅ぶとイベリア半島は完全にキリスト教国となりました。宗教の自由は失われ、ユダヤ人は離散か改宗を強制された。これによってカバラーは大きな変革を強いられます。それをリードしたのは、サフェド (サーフェード) のラビ、イサアク・ルーリアでした。

ゲルショム・ショーレム (1897-1982) 1925

第七章 イサアク・ルーリアとその学派

1492年の破局は、数世代後に目に見えるものになる。ユダヤ教のメシア思想と黙示録とが古いカバラーと強固に結びつき始めたのである。古いカバラーにおいてもメシアの救済の年がヨブ記に基づいて計算されていた。それは、補足的な研究というべきものだったが、実に1492年だったのである。そうして、世界の始まりと終末が新たなカバリストたちによって結合されていった。イベリア半島から離散した世代にとって、その時代は終末の危機を呼ぶ黙示録の時代と言ってよかった。一方、メシアの待望がメシア学を過激化し、宣教の問題を浮上させた。それを闡明にしたのがエルサレムの *a アブラハム・ベン・エリーエゼル・ハーレーヴィー(1460頃-1528年以降)だった。追放の経験は、懺悔を勧める説教師の言葉と感情とが黙示録的な歴史神学と手を取り合い、この黙示録の燎原の火は、ついにカバラーの神秘主義神学を変革し始める。死と回心と再生が新たなキーワードとなり、新たなカバラーが人間の生の復興を企図する時代が来るのである。

サフェドはアラビア語表記でヘブライ語表記ではツファット

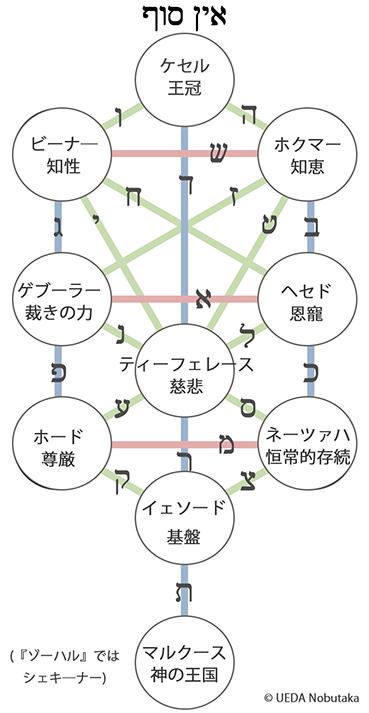

- コルドヴェロの革新

スペインからの追放後40年を経た頃、ガリラヤ地方の小さな町サフェドで新たな宗教運動が結晶化し始める。この地のカバリストの中で最も著名で対照的な二人が、*b モーセス・ベン・ヤコブ・コルドヴェロ (1522-1570) とイサアク・ルーリア (1534-1572) だった。コルドヴェロは体系的な思考のできる人で哲学的な志向を持っていた。『ゾーハル』から適宜必要な理念を再解釈し、総合的に叙述しようとしたし、セフィロースの発展の過程で、一つ一つのセフィラー (セフィロースの単数形) 内で起きる内的な過程を解明しようとした最初の人物だったと言う。エン・ソーフの実体とそれによって作用を受ける容器、あるいは器官との関係を新たに解釈し直そうともしたのである。そして、アブーラーフィアのところで問題になった汎神論と有神論との葛藤を解決し、この二つを統合しようと試みた。その結果は、この定式によって頂点に達したと言う。「神は一切の現実であるが、だからといって全ての現実が神とはかぎらない。」ここは、ルーリアのツィムツームでの問題と重なるので後でご説明する。

実在する全てのものが神の実体の中に包まれている限りにおいて、エン・ソーフは思考、つまり〈世界の思考〉とも呼ぶことができる。しかし、バラバラに地上に存在する全てのものに応じて包んでいるわけではなく、等質な実在の中で包み込んでいるのである。何故なら神と諸事物とは〈この様態おいて〉一者であり、分離しておらず、多様でもなく、外へ顕在化しているのでもない。神の実在はそのセフィロースの内部に臨在していて、神自身は全てであり、何物も神の外部に実在することは無いとしている。このように彼は、スピノザや *c マルブランシュよりも百年も前に世界と神の関係を定式化していたのである。

(1638-1715)

2. イサアク・ルーリアの流出

イサアク・ルーリアもコルドヴェロと同じく完璧な義人であったが、彼には時代を創造し、サフェドの宗教運動の目となりうる宗教的な魅力があった。ルーリアは1534年にアシュケナージ (ドイツから東欧にかけて離散したユダヤ人) の父とセファルディム (スペインから北アフリカにかけて離散したユダヤ人) の母との間にエルサレムで生まれている。父親が早くに亡くなるとカイロ出身の裕福な母親の叔父に育てられ、当時最高のラビに教育を受けた。やがて、『ゾーハル』の研究と瞑想にいそしむようになる。1569年にエルサレムに戻っている。サフェドに移る前に書かれた初期の著作に『シフラー・ディ=ツェニウサー/隠遁の書』があるが、『ゾーハル』の最も難解な部分の注釈書であり、『聖なるライオンの書』と異名を取っている。ちなみにライオンはルーリアの象徴となっていた。1572年に38歳で亡くなった時、コルドヴェロのように自己の体系をまとめたものを残していない。彼は、全てが繋がりあっていて、それを語るなどすれば防波堤の決壊をまねいて氾濫が起きると述べている。

イサアク・ルーリアの墓

1572年にサフェドで亡くなっている。

彼の思想は、最も重要な弟子であるハッイーム・ヴィタールによって『シェモーナー・シェアリーム/八つの門』として残され、その中にはルーリアのライフワークだったと言われる『エツ・ハッイーム/生命の樹』が収載された。折に触れた師の言葉をまとめたものだが、師の高潔な性格をよく後世に伝えているようだ。それに、やはり弟子のヨセフ・イブン・タブールの著作もあり、どちらもルーリアの真正の教義だと確認されている。

『エツ・ハッイーム/生命の樹』

ハッイーム・ヴイタールが著述したルーリアの思想

ヴィタールは、師の教義に関して結構な統制を敷いたが、晩年病に伏していた時に盗み出された。それをもとにイタリアでカバラーの普及に尽力していたイスラエル・ザールークが、ルーリアの非哲学的な教説に新プラトン主義的な風味を振り掛けて広く伝搬させることに益したのである。彼の弟子によってイタリア・ルネサンスの新プラトン主義的哲学とルーリア派のカバラーとの折衷的な体系が生み出されたという。こうしてルーリアの思想は、イスラエルの圏外へと広く流出していった。

3. ツィムツーム (神の収縮) とディーン (裁く力)

ルーリアは、彼の理念を古代のグノーシス神話をかりて、とても生き生きとした形で表現することに成功したが、彼の思想には、これまでのカバラーと大きく異なる点があるという。それが神の収縮なのである。簡単に言えば、古いカバラーにとって、世界は線形性だった。『ゾーハル』には、動的な要素もあるが、やはり、世界は神が自身の外へと歩み出し、その想像力を外へ投射することによって全てが歩み始めると考えられた。それは新プラトン主義の流出説に従って、はっきりと直線的に進行すると言う。ルーリアのカバラーにおいて考えられてきた最も驚くべき、気宇壮大な神秘主義理念は、ツィムツームであった。この言葉は、本来「集中」「収縮」という意味だが、ルーリアの考えに即せば「撤退」と訳した方がよいらしい。*1 ミドラーシュ (聖書解釈) のいくつかの箇所に神が *2 シェキ―ナ― (神の光/後で登場するセフィラ―のシェキ―ナ―のことではない) から至聖なるものの中へ、つまりケル―ビームという場所の一点に集約させたことが語られている。しかし、ルーリアのカバラーは、これを集中どころか、撤退させるのである。

神は「全ての中の全て」であるのなら神でないないもの、つまりここでは「無」なのであるが、それがどのように存在しうるのか ? この問いに対してルーリアが出した答えは、神は自分自身の中から撤退して創造と啓示へと歩み出す原初的な空間を作り出さなければならなかったというものなのである。この無宇宙の中のブラックホールのような空間は、外部に歩み出るのではなく、内部へ退く「自己自身から自己自身のなかへの」神の自己交錯だとショーレムは言うが、神の一層深い孤独の中への「亡命」、自己の「追放」、それはもっとも深い象徴となる。ツィムツームが、現実の出来事ではないとすると、神ではないものの現実的存在を問う問題は、以後未解決に留まってしまう。コルドヴェロの言うように「全ての現実が神とはかぎらない」のである。これが、スペインからのユダヤ教徒追放という歴史的状況にいかに肉薄した問題だったかということは、後で理解していただけよう。

ツィムツームに関連してもう一つ注目すべき理念が現れる。それが、裁く力 (ディーン) である。ツィムツームによる神の自己制限と自己否定の結果、神的存在の根底にあってまだバラバラだった諸要素は神の裁く力の対象となる。この分離によって、それぞれの境界が正しく決定され、設けられて、全てのものの中に現に在るものとしてあり続け、自己の境界に留まろうとする傾向が生まれる。神は、ディーンの後に恩寵を付け加えて世界の存続を意図したのである。ツィムツームによって作り出された原空間からエン・ソーフとそこからの光が退いたあとの残照 (レシームー) が隠された要素に深く浸透し秩序を形成していくが、その時、潮の干満のように拡散と収縮の相互作用がはじまる。それをカバリストたちは遠心 (ヒスパシュトゥース) 的出現と求心 (ヒスタルクース) 的行為と名付ける。この時、裁く力 (ディーン) に基づいて生まれたこの世の全ての悪の根源は、法則上すでにツィムツームそのものの行為の中に存在していたことになる。裁くものは、裁かれるものを前提とするからである。それは、2世紀前半に活躍したグノーシス派の *d バシリデスの体系の中にもピッタリしたものを見つけられるというし、コプト語訳のグノーシス文献『偉大なロゴスの書』にも「神が自己自身のなかへ後退する」という理念が見受けられると言う。

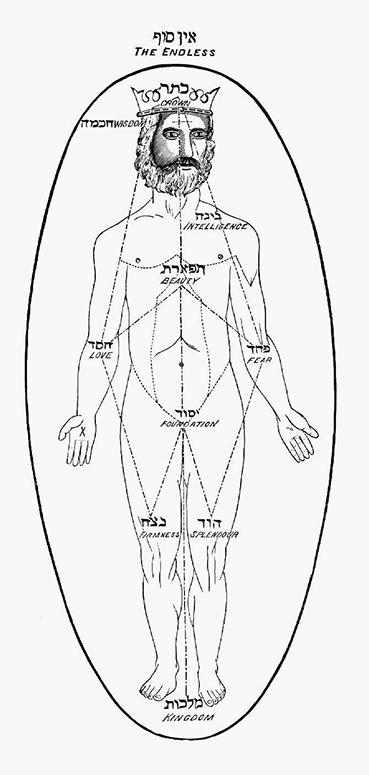

4. 容器の破裂からアダム・カドモンの出現へ

神の収縮と裁く力 (ディーン) に勝るとも劣らない神智学の要素が、またしてもルーリアによって開陳される。それが『容器の破裂/シェビーラース・ハ=ケリーム』と『破損の回復/ティック―ン』である。三次元空間が成立する以前の原空間にグノーシス的表現を借りれば神的光の充溢と呼びうる出来事が様々な段階を経て生じるのであるが、それらに先立ち、アダム・カドモンが神的精髄の光を浴びて生じる。それは、エン・ソーフの精髄から一条の光線のように一方向からツィムツームの原空間に流れ込んだ最初の形態である。アダム・カドモンは人間に表象され、その目、口、耳、鼻からセフィロースの光が飛び散る。それらは、最初にひとつの全体を成し、個々のセフィロースには分離していなかったが、眼から出た光だけは、一つ一つが孤立した点を形作った。この「点状の光の世界」をルーリアは、「混乱、無秩序の世代/オーラーム・ハ=トーフ―」と呼んだ。それと共に、まだ三次元化されていない空間にそれを捉え保持する容器が流出される。この時、最高のセフィロースの三つ (ケセル、ホクマー、ビーナ―) に対応する容器は光を受け入れたが、最下位のシェキ―ナ―を除く六つの下層のセフィロースのために定められた光は、六つ全てが混ざり合った強烈な光であったために容器は壊れるのである。この「容器の破裂」は、『ゾーハル』から独創的な形でルーリアが発展させたものだった。この破裂に関しては、以下のような『ゾーハル』の説に負っている。厳格な審判のセフィラ―であるゲブーラーの諸力が働いたために崩壊してしまった厳格さの国 *3 エドムは同情や温情によって和らげられることのなかった創造の例だった。世界は「天秤」と呼ばれる恩寵と厳格さ、男性的なものと女性的なものとの調和によってのみ存在するというのである。

*4『セーフェル・イェツィーラー』によるセフィロース

とヘブライ語の22文字

容器の殻 あるいは悪の諸力 (ケリーポース) の最も深い根は、破裂以前に、エン・ソーフの光が退いたあとの残照 (レシームー) とセフィロースの光が原空間の中で混ざり合っていた時に既にあった。それを清浄化するためには、悪を一度、現実の力として生じさせる必要がある。『ゾーハル』にあったように悪はセフィロースの生命過程における廃棄物であり、容器の破裂は現実の悪とデモーニッシュなものを生み出すパンドラの箱だった。容器の破裂は、母胎を切り裂く分娩であり、悪は穀物の種子が芽を出す際に廃棄される殻だったのである。そして清浄な新たな容器が誕生する。

しかし、この悪の発生あるいは悪の神話に関して合理的に説明にしようとすれば、何かしら不十分なものが残るのは確かだったが、ルーリア派にとってこの容器の破壊は世界が生起するための決定的出来事であったのである。その破裂に際して光が四方八方に広がると共に、一部は始原に逆流し、一部は下方に落下した。全ての事物はこの破壊の影響によって何らかの欠陥をこうむったという。

5. 理想状態の回復 ティックーン

ルーリア派のカバラーの最大の勝利は、人間を小宇宙とし、神を巨大な人間とする神人擬人観が徹底されることだった。それは、アダム・カドモンの姿で表象される。

アダム・カドモンとセフィロース

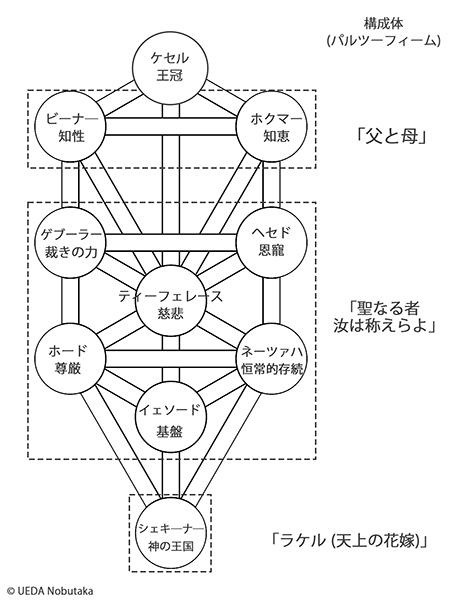

容器の破裂の後、一つの新たな光がアダム・カドモンの額から噴出したことによって無秩序な諸要素が統合され始めた。この時セフィロースは「神の顔」というべきものに変わる。各々のセフィラ―に神の人格とも言うべきものが刻印されるのである。ここに新たなグノーシス的神話が発生するのだ。神の生命過程におけるこの段階が「破損の回復 (ティクーン)」と呼ばれる。

神の知恵 (ホクマー) と知性 (ビーナ―) は「父と母」という表象になり一つの構成体 (パルツーフィーム) となる。そして、それにより下位の七つのセフィロースの潜勢力の内、シェキ―ナ― (*4『セーフェル・イェツィーラー』ではマルクース) を除く六つが、「聖なる者、汝は称えられよ (セーイール・アンピーン)」と呼ばれる一つの構成体を成す。シェキ―ナ―は、落下し、単独で *e 「ラケル (天上の花嫁)」 と呼ばれる構成体に変わる。ティック―ンがまだ完成していない時、「天上の母」の胎内から生まれた「聖なる者、汝は称えられよ (セーイール・アンピーン)」と「ラケル」は、この教義の中心となり、バロック建築のような構造性を際立たせるという。

ルーリアのセフィロースと構成体

ティック―ンの教義において人間は重要な役割を果たすようになる。神の自己撤退と自己自身を生み育てる過程は、全てが神自身の中で完結するわけではない。神の人格の誕生という内的無時間的出来事を完成させるのは、歴史的な過程の中でのユダヤ人の宗教行為なのである。ショーレムは、悪しき獄に落ちた光がひとりでに這い上がるわけではないと言う。ルーリアが言うように世界は内面と外面を持っていて、内的なものは祈りといった純粋に精神的なものに依存し、外的なものはトーラーの掟の順守によって定まる。救世主の出現は、ルーリアにとってはティックーンの回復の過程の終わりに置かれる封印であり、あらゆるものの欠陥が修正され、正しい状態になった際の完成の目に見える象徴となる。メシアが神秘主義と結びつくのは、あらゆるものが神から現れるという教義の反転、すなわち神との原初的接触へと帰還する時であり、それが真の意味での救済となるのである。悪と罪による混乱を再統一することとは、人間の内的外的行為によって補完されることによって神の名の統一が成し遂げられることだと言うのである。

七つのセフィロースの内、何故、シェキーナーが除外されたのだろうか。シェキーナーは、一般に神の王国を象徴するが、『ゾーハル』では、イスラエル共同体の神秘的原像を表していたことを思い出してほしい。スペインからの追放が起こった上は、シェキーナーの追放はメタファーではありえなかった。最下のセフィラ―であるシェキ―ナ―がラケル (天上の花嫁) として再組織化されて力を増した。こうしてシェキ―ナ―と他の六つのセフィロースの統合である「聖なる者、汝は称えられよ (セーイール・アンピーン)」との結合が成立しかかるのだが、「月の収縮」という行為によってシェキ―ナ―は再度その力を失う。この名称は意味深だ。やがて、アダムの地上での創造によってティックーンは再度本来の回復に達するはずだった。六日目のアダムの堕罪がなければ、調和は再び訪れ、シェキ―ナ―は主のもとに連れ戻されていたはずだった。シェキーナーを主と結合させることがトーラーのあらゆる戒律の真の意味となり、祈祷によって神秘主義的世界過程を遍歴する目的になるのである。

6. 魂の輪廻と民族離散

初期のカバラーと後期のカバラーは輪廻の存在を信じていたとショーレムは述べている。それは、罪のない者が罰せられ悪人が富める生活を営むなどの現実に神の正義の納得できる説明が必要とされたからだ。古いカバリストたちのヘブライ語の輪廻 (ギルグール) は、インドにおけるようなカルマとは無縁で、性的な特定の過ちを指していて、その思想は広がることはなかった。一方、16世紀のカバラーではアダムの堕罪と関わって全人類的な問題となった。アダムが全人類の魂を含み、それが現在に至るまで拡散したとすれば、個々人の魂の遍歴は、アダムによって被った魂の不完全さと同時に個々の人間の行動に対する報いを受けなければならない。輪廻はここでは、世界法則になると言うのである。サフェドの地では、この法則にいささか折衷的に流行遅れの地獄が詰め合わせのセットになっているという。動物、植物、鉱物への転生は、それだけでも恐怖だったに違いないのだが。トーラーの神の掟を遵守することによって輪廻の法則から逃れ、全ての事物が解放された暁にはアダムの原魂へと帰還する。それは自己形成のための試練なのである。

興味深いのはルーリアが、ある種の魂は人祖アダムの精神的身体なかで占めていた場所に応じた親和性を持っていると述べていることである。それらの魂は、ある種の繋がりを持ち相互に助け合い、補い合うと言うのである。この魂の教義は、聖書の物語に一条の光を投げかけ、真の世界史として魂相互の変転の関係史を描くことが可能だと言うのである。このことは、ルーリアの弟子であるハッイーム・ヴィタールの『霊魂の輪廻の書』に書かれている。輪廻は復旧の過程であり、人間の中にある悪の力は、個の遍歴を長引かせ救済をさらに遅らせるだろう。ここにおいて、典礼や贖罪や瞑想と言った宗教行為は、その過程を短縮すると述べられている。かくして、この輪廻の思想が1550年頃から急速に広まっていくのである。ショーレムはこう述べている。「そして、これこそ、何故イスラエル民族は、世界の全ての民族の奴隷になる定めにあるのか、ということの秘密なのである。イスラエル民族は全ての民族から、それらの中に落ちたあの火花を取りもどさねばならない。‥‥それゆえ、イスラエル民族が全ての民族を引き上げるために、あらかじめイスラエル民族を四方へ追い散らしておく必要があったのだ。」これは、ディアスポラの悲壮でもあり悲哀でもあるが、同時に自らの民族への鼓舞でもあったろう。

7. ルーリアのカバラーからメシアニズムへ

世界の汚点の清算、いっさいの事物の回復が成し遂げられあとのメシアの出現。これらの宗教的理念に追放後のユダヤ人の道徳的な理念を重ねたことがルーリアのカバラーの最大の宗教的意味になった。ショーレムの言葉を借りれば、「ユダヤ民族の歴史的追放と被造物がその中にあって呻吟している内的な追放を打破する精神的行為」となるのである。それを宗教的妄想と片づけてしまうには、ユダヤ人追放の天地が瓦解したともいえるカタストロフは巨大すぎた。それ故、彼の思想・再神話化は一筋の本流となって広がっていった。しかし、その内的圧力というべきものは、やがて極度に膨張し、サバタイ・ツヴィ―とガザのナータンによって引き起こされる巨大な爆発となり、崩壊の様を見せたのである。このサバタイ主義のメシアニズムについては別途ショーレムの浩瀚な著作があるので、ご紹介は、またの機会に譲りたい。最終章「ポーランドのハシディズム、ユダヤ神秘主義の終局」についても、機会があれば、他の著作と共に書きたいと思っている。長らく連載しましたゲルショム・ショーレムの『ユダヤ神秘主義』は今回をもって終了します。

『サバタイ・ツヴィ伝 上』

『サバタイ・ツヴィ伝 下』

『カバラとその象徴的表現』

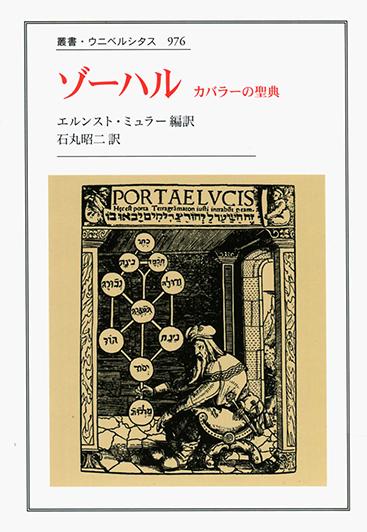

エルンスト・ミューラー『ゾーハル』

『ゾーハル』の四つの主章が翻訳さ、掲載されている極めて貴重な書といえる。

「地と人の創造 魂の三幅対」『ゾーハル』より

或る日の晩、ラビ・イツハクとラビ・イェフダは座してトーラーを研究した。‥‥至聖が人間を創造したとき、かれは人間の素材を世界の四方から拾い集め人間自身を下の聖なる場所に置き、無上の聖所から生の魂を彼の方へ引き寄せました。この生の魂は三段階にまとめられています。そのためそれには上の秘密にしたがって三つ名がそなわっています。ネフェシュ (生命)、ルーアハ (精神)、ネシャーマ― (魂そのもの) です。ネフェシュは下の段階です。ルーアハは魂を統治するもので、すべてのものにしかるべくそなわっています。ネシャーマ― はすべてのものを統治する――神聖な、上の段階です。この三つの段階が人間の中に、主に仕える資格のあるとみなされる者たちのなかにまとめられています。といいますのも、はじめに人間はネフェシュに向かうからです。これは聖なる方向で、そのなかで人間は義しい者に変わります。人間はこの段階で浄化されると、上昇して「ルーアハ」で高潔な者になれます。なぜなら、ここはネフェシュの上にある神聖な段階だからで、それによってふさわしい資格の備わった人間は高潔な者になるのです。ネフェシュとルーアハに昇って、主に仕えて義 (ただ) しい者に変わると、今度はネシャーマー、いっさいを統べる聖なる段階によって美しくなるように――かくして彼は完全無欠、すべての面で完全になり、神の恋人として、来るべき世界に入るにふさわしいものとなります。‥‥ラビ・シモンは答えた。

*1 ミドラーシュ

ミドラーシュは、ヘブライ語のダラーシュに基づくもので、一般的には「求める」という意味だが、「神を求める」「(現在の問題に対する)神の答えを聖典に求める」という意味も持っている。調査、研究、解釈などの意味で聖書などの聖句を釈義的に解釈した研究ないしその著作物の両方を意味する。

*2 シェキーナー

シェキーナーは輝くという意味だが、もともとは「留まる」「宿る」という意味だという。神の栄光が人間の間に留まる、あるいは宿るということから神の内在と関わる。『ゾーハル』のセフィラ―では、「神の王国」を指し、イスラエル共同体の原像と言った意味で使われている。

*3 エドム

エドムはパレスチナの南南東、死海の南からアカバ湾に至る地域で、一般に「エドムの地」と言われる。エドム人は後にヘレニズム文化でギリシア語化し、イドマヤ人と呼ばれるようになった。「エドムの地」とは、イサクの子エサウが住んだ地を意味する。

ベイト・ハアラバ近郊 エドム地方

*4 セーフェル・イェツィーラー (創造の書/形成の書)

イェツィーラーは形成の書、または創造の書と訳される。初期の注釈者によって、カバラーとは対照的に数学と言語学の理論書として扱われた。この本は伝統的に家長アブラハムの作とされているが、ラビ・アキバが120年頃書いたとされる。また3~6世紀の成立とする説もある。*c ラビ・サーディア・ガオン (892-942) によれば、この本の著者の目的は、この宇宙の物事がどのように生まれたかを文章で伝えることであった。逆に、*d ユダ・ハーレーヴィー (1075-1141) は、この本の主な目的は、一面では多形に見えながら、一様である神の統一性と全能性を理解できる手段を人間に与えることであると主張した。

*a アブラハム・ベン・エリーエゼル・ハーレーヴィー(1460頃-1528年以降)

スペインのトレドに生まれる。スペインから追放後、ポルトガルに短期間住み、スペインの異端審問後に普及した終末論的な感情に影響された。同時代の多くの人々と同様に1524年がメシアの時代の始まりであり、メシア自身が1530年から31年に現れると信じるようになり、聖書とタルムード、そしてカバラー文学の証拠を探すために長い年月を費やすことになる。彼はポルトガルを離れ、ギリシアに一時的に定住し、その後エルサレムに移住した。エルサレムでは、文学的および宗教的活動を通じて広く尊敬され、知られるようになる。1521年、『イゲレット・ソッド・ハ・ゲウッラー』を書き、メシアニズムに関連して『ゾーハル』を解釈している。

*b モーセス・ベン・ヤコブ・コルドヴェロ (1522-1570)

モーセス・ベン・ヤコブ・コルドヴェロ の墓

モーゼス・ベン・ジェイコブ・コルドヴェロ (1522–1570) は、16世紀のオスマン帝国シリアのサフェドにある学院のリーダーで、カバラの歴史的発展を催した人物の一人。コルドヴェロという名前から、彼の一族はスペインのコルドバにあり、おそらく1492年のスペインからの追放の際に、そこから逃れたのだろうと思われている。合理的な分類と研究に基づいて、カバラを初めて体系化することに成功した。1548年の「柘榴の庭 Pardes rimmonim」として知られる主書はトーラーの神学的解釈の体系的記述となっている。

コルドヴェロは『ゾーハル』の二元論的世界像を整理して二系列の七つの殿堂を設定したとカール・グレーツィンガーは『カフカとカバラ』の中で述べている。天上の裁きの殿堂には、いわば「神聖な当局の側」と「不浄の当局の側」が上下の階層をなしながら共に神の裁きの世界を構成しているという。その中には、人間の生を振り回し、決定する天使や天使に似たもの、逆に人間の懇願を受け入れ、慈悲を司る天使たちが存在している。特筆すべきは、ヨブ記のテーマにもある誘惑者たち、それも性的な誘惑者たちやその女王リリトさえいるのである。そこでは、弁護と告訴、異議・反論と助力と救助、誘惑と監督、処罰と報いと言ったものが交錯している。それは、カフカの作品にしばしば見られる構造だが、上部構造は極端に縮小していると言う。

コルドヴェロは、セフィロースは、この殿堂に取り巻かれていて人間は、この七つの殿堂から7つの悪の衝動を受けると述べている。悪、憎悪、石 (不毛/無情)、躓きの石、北からの禍 (エレミア書1-14) といった名称で呼ばれるものである。ゲヒノーム (冥界の煉獄) には、7つの悪の衝動に対応する7つの部屋があるとも述べる。墓穴、堕落の穴、姦淫の嫌疑、地上の泥沼、冥府、死の暗黒、そして、この世の最下界である。そして他方の殿堂には、清浄、有用性、許可、正義と言った相補するものが存在しているのである。「何故なら神はこの両者を併せて造られた」からだという。

日常世界の全ての事柄は裁きの一部であり、裁きの位階組織の最下の段階にあるとグレーツィンガーは述べている。

*c ニコラ・ド・マルブランシュ(1638-1715)

フランスの哲学者、オラトリオ会修道士。アウグスティヌスの新プラトン主義的な思想と理性を重視するデカルト哲学の総合を目指した。彼の主張は「すべての事物を神において見る」というフレーズで知られ、人間は神のうちなる観念を通して事物的世界を認識するとして、デカルト流の心身二元論の解決を試みたといわれる。あらゆる現象は神の媒介によって起こる「機会」にすぎないという「機会原因論」を打ち立てた。著書として『真理の探究』、『形而上学と宗教についての対話』などがある。

*d バシリデス

シリア生まれのグノーシス主義者。西暦117-138までアレクサンドリアで教えた。グノーシス主義の視点から福音書の多くの解釈書を手がけ、ペテロからの秘密の伝統を保持していると自称した。広範な神学的世界像を形成したと言われるが、主著は失われ伝承によってのみ、その思想を窺うことができる。

*e ラケル

ラケルは、旧約聖書の『創世記』に登場するヤコブの妻。父はラバン、姉はレアである。名前の意味は「雌の羊」。『創世記』によれば、兄エサウから逃れて伯父ラバンの元へきたヤコブはラケルを見初め、ラバンの「七年働けば結婚を許す」という言葉を信じて働く。ところが結婚式を終えて花嫁を見るとそれは姉のレアであった。ヤコブは怒るが、ラバンの求めでさらに七年働いてついにラケルと結婚することができる。レアには子供が生まれたものの、自分に子供ができないためにラケルは、自分の女奴隷ビルハにヤコブの子を産ませて自分の子とした。それがダンとナフタリである。やがて、ラケル自身にも待望の子供がうまれ、その子をヨセフと名づける。その後、エサウと和解したヤコブは、神の言葉によってベテルからエフラタ(現ベツレヘム)へ向かうが、その途上、ラケルは男子を産む。その子をヤコブはベニヤミンと呼んだ。ラケルは難産のため亡くなりエフラタに向かう道の傍らに葬られた。

ラバンの娘ラケル ジョン・トーマス(1813-1862) 作

コメント