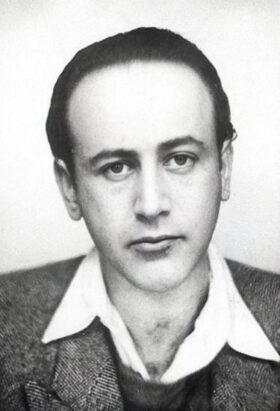

パウル・ツェラン(1920-1970)

「彼は重力の法則を説き、証拠に証拠を重ねた。けれども耳を貸す者は誰もいなかった。そこで彼は空中に浮遊し、漂いながら法則を教えた。今度は皆が彼を信じた。しかし彼が二度と地上に舞い戻らなくても、誰も不思議に思わなかった。(パウル・ツェラン『逆光』)」

詩人としてのパウル・ツェランは、1952年に第一詩集『芥子と記憶』、1955年に第二詩集『閾から閾へ』、1959年に第三詩集『言葉の格子』を刊行し、詩集を出すごとにその名声は高まっていた。1958年にはブレーメン文学賞を受賞した。詩人として順風万帆かに見えた。しかし、剽窃だという根も葉もないうわさがばら撒かれた。シュルレアリスムの詩人であるイヴァン・ゴルの作品を剽窃したとその夫人による怪文書が出回ったのである。夫の作品をドイツ語に訳すのを断ったツェランへの腹いせだと言う人もいる。1960年頃にはドイツ文壇を揺るがすほどの事件となっていた。

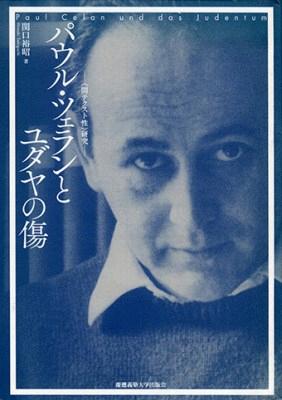

関口裕昭 『パウル・ツェランとユダヤの傷』

《間テクスト性研究》

パウル・ツェランの傷

ドイツ文壇を揺るがすこの大事件は、ドイツ語・文学アカデミーによって本格的な調査がなされ、疑いは払拭されたが、ツェランは周囲のドイツ人に対して疑念を持ち、ドイツの友人たちと次々と交友を断って行った。1960年にはドイツ語圏における最高の文学賞であるゲオルグ・ビューヒナー賞を受賞した。だが、ついに精神に異常を兆し、1962年頃から自殺する1970年までの間、入退院を繰り返したという。パリに住み、フランス人の版画家ジゼル・ド・レトランジュと結婚、息子を一人儲けていた。離婚はしなかったが、家族と分かれて暮らすようになった。傷つきやすい、孤独な人であった。彼の心には薔薇が咲いていた。それは真っ赤な大輪の傷口であったのだ。

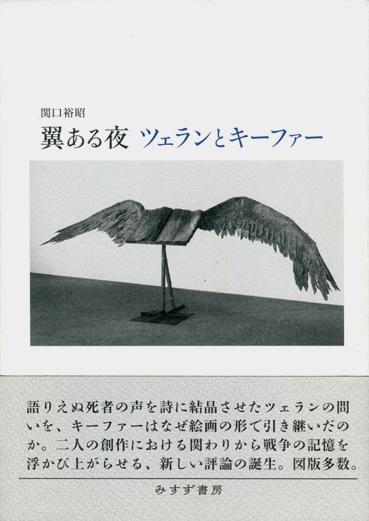

その関口裕昭(せきぐち ひろあき)さんの著作、『パウル・ツェランとユダヤの傷』を再録します。同じく関口さんの著作『翼ある夜 ツェランとキーファー』も織り交ぜてご紹介したいと思っている。著作としては前者の方が良くできていると思う。そして、サイモン・シャーマの『風景と記憶』からキーファーに関わる部分にも触れたい。関口さんの著作を選んだのは、『パウル・ツェランとユダヤの傷』が「≪間テキスト性≫研究」と副題がつけられるほどツェランの思想的星座を綿密に追っているからだ。これは見逃せない。理由としては、これが第一。『翼ある夜 ツェランとキーファー』では、僕の大好きなアーティストであるキーファーとの関係が書かれている。これが第二かな。

関口裕昭さんについて

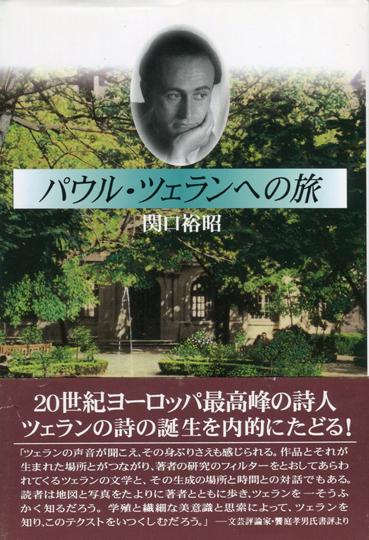

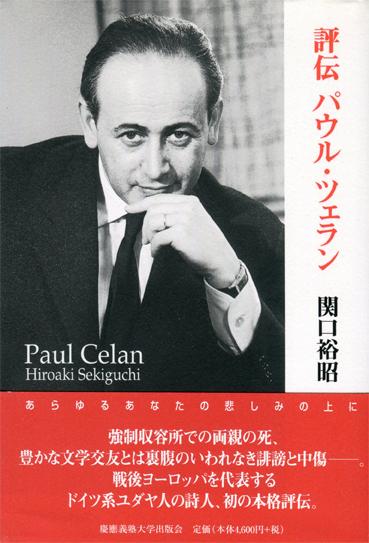

関口さんは、慶応義塾大学を卒業後、京都大学で文学博士号をとられた。在学中ゲッティンゲン大学に留学している。近・現代ドイツ抒情詩、ドイツ・ユダヤ文学を研究してこられた。ツェランを知ったのは留学先のドイツであったらしい。ツェランを深く知るため、彼の足跡のある12カ国60都市を訪れ、存命していた友人、知人にインタビューもしたという。その成果がオーストリア文学会賞を受賞した『パウル・ツェランへの旅』となった。その後、ツェランの人生を辿った『評伝パウル・ツェラン』を出版、この3冊目の『パウル・ツェランとユダヤの傷』では、詩に織り込まれた膨大な引用を読み解き、「ユダヤ精神」に迫ったという。そして、『翼ある夜 ツェランとキーファー』と連なっていく。今は、明治大学で教鞭を執っておられる。

アドルノ→カフカ→アドルノ

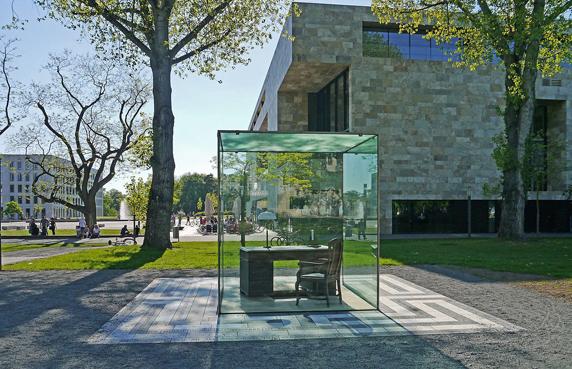

テオドール・W・アドルノ広場にあるアドルノ記念碑

フランクフルト・アム・マイン

1959年夏ツェランはスイス南部の景勝地エンガーディ―ンにあって、ポール・ヴァレリーの著作である『若きパルク』を翻訳していた。哲学者・社会学者・音楽評論家であるテオドール・アドルノ(1903-1969)が来る予定だったが、その前にツェランはパリに戻っている。

実現されなかった出会いのよすがとして『山中の対話』を書いてアドルノに送った。翌年パリで二人は会っている。アドルノ57歳、ツェラン40歳のことである。1962年には、アドルノがツェランをベケットに引き合わせようとした。二人を並べて現代文学における否定性を論じようと目論だが、実現しなかった。この頃、ツェランは、ゴル事件のために猜疑的となり、次々とドイツ人との交友を断っていた。精神的に追い詰められていたのだ。彼はアドルノに救いを求める手紙を書いた。「‥‥処理、抹殺。生きた体が、名前もなく[埋め固められた]のです。私は存在しないのです(存在を許されないものは、存在できないからです」)。[それでも治らなければ、やつを殺してしまえ][ユダヤ人にすぎないんだ]そして物体へと貶められ、文学的にもかくかくしかじか利用しつくされるのです‥‥」。関口さんの指摘によれば、この文面を理解するためには、カフカの小説『田舎医者』を見る必要があるという。

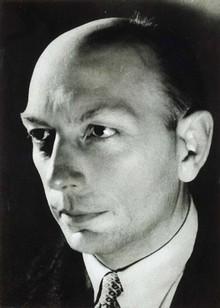

フランツ・カフカ (1883-1924)

ほめうた

誰も 私たちをふたたび 土と粘土から 捏ね上げない、

誰も 私たちの塵に 言葉を吹き込まない。

誰も。

讃えられてあれ、誰でもないものよ。

あなたのために 私たちは

花さこう。

あなたに

向かって。

ひとつの無

であった

私たちは、無である 私たちはありつづける

だろう 私たちは、花咲きながら――

あの無の、あの

誰でもないものの薔薇。

魂の明るさの花柱を

たずさえ、

空の荒涼の花糸をたずさえ、

その花冠は赤い、

私たちが 茨の上で

おお その上で歌った

真紅の言葉のために。

『誰でもない薔薇』より

(『自然詩の系譜 20世紀ドイツ詩の水脈』から冨岡悦子 訳)

エミリー・ディキンスンの『私は誰でもない』を思い出させる詩だが、関口さんによれば、ツェランはこういった「傷」を通して過去のテキストと繋がり、対話するという。‥‥脇腹に咲いた一輪の薔薇の花。それは誰でもないものの薔薇だった。抹殺され、埋め固められた存在しない者の薔薇。

アドルノは1920年代の半ばからカフカの著作に集中的に取り組んだと関口さんはいう。それは、1953年に『カフカ覚書』として纏められた。アドルノはカフカを現代と結びつけて理解したいと思っていた。カフカの小説『家長の心配』(本書では『父の心配ごと』になっている)に登場する撚糸を巻きつけたような平べったい星型の糸巻である「オドラデク」、千切れちぎれで古く、結び合わせてあってもこんがらがり、星の中央から小さな横棒が突き出ていて、さらにこの小さな棒に直角にもう一本くっついていた。それは立つこともできたのだ。アドルノはカフカを評して「とんでもないものがショックを与えるのではない、とんでもないものの自明さがショックを与えるのだ(『カフカ覚書』)」と書いている。そして「カフカはノイローゼを癒す代わりに、ノイローゼそのものの中に癒す力、認識の力を探る。すなわち社会によって個人に焼きつけられた傷は、社会が虚偽であることの暗号として、真理の陰画として、その当の個人によって解読されるのだ」という。「ノイローゼそのものの中の癒す力、認識の力」については、ジル・ドゥルーズ 『フランシス・ベーコン 感覚の論理学』 図像と器官なき身体を併せて読んでくださるといい。土方巽の「暗黒舞踏」とも是非比較してみたい所だ。それは、ともかくアドルノが強調するのはカフカにとって決定的瞬間は人間が自分が自己ではなく事物であると認める瞬間だという。そう、「オドラデク」のような物体として。

ベンヤミン→クレー→リルケ→シャガール

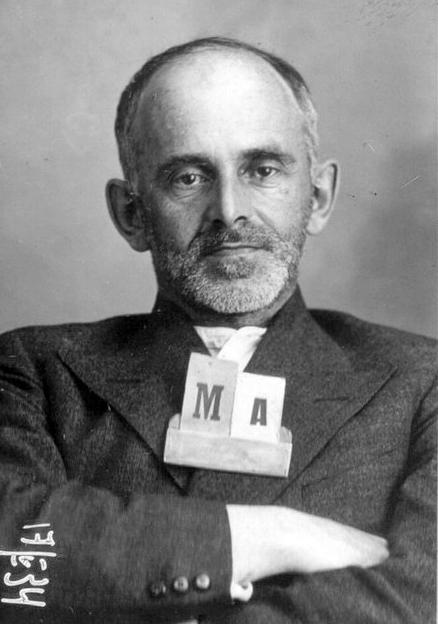

ヴァルター・ベンヤミン(1892-1940)

1929

文芸批評家、哲学者、思想家であったベンヤミンとアドルノとの間では往復書簡を通じて活発な議論がなされていた。アドルノの指摘するところのベンヤミンとの完全な意見一致は「神学に対する姿勢」にあり、それは「逆さまの神学」と呼ばれた。その「逆さま」の中には逆行する時間のイメージがあるという。それは、「聖典は過去にあるのではなく、未来にあるというそういう神学」であった。その中にはカフカを巡る話題もあった。ベンヤミンはオドラデクを太古のものとして限定したために、その今日的意味を見失っているとアドルノは批判している。そうして、こうしたためている。「オドラデクは、ものの世界の裏面性として、歪められているものの符合であります――けれども、そういうものとして、まさに超越の、つまり有機物と無機物との境界を取り払って両者を宥和させることの、あるいは死を揚棄(止揚)することの、ひとつのモティーフなのです(『ベンヤミン・アドルノ往復書簡集 野村修訳』)。」物・事・心は死を超えるのだろうか。自分が物という形にまで倒錯した世界に救済を見いだすのだ。こうして、クレーの天使と結びつけられる。「童話の鍵をなすものは罪のない世界であり、この世界が私たちに<物として>暗号化されて、出現してくるのです。(同上)」人間的なものと物の世界の境界が取り払われた時、クレーの絵との親縁性が際立ってくる。

関口さんによれば、ベンヤミンの親友でユダヤ神秘主義の世界的権威であるゲルショム・ショーレム(1897-1982)は、ベンヤミンが生まれた時、両親が彼にアゲシラウス・サンタンデルという秘密の名を与えたことを挙げて、アンゲルス・サタナス(一説には地獄を管理する天使)のアナグラムとして読み換え、「アンゲルス・ノヴス(新しい天使)」というクレーの作品と結びつけている。実はツェランの詩にもアナグラムは多いらしい。ツェランの本名はパウル・アンチェル(Ancel)であり、ツェラン(Celan)は、そのアナグラムだった。ユダヤ人が本名を隠すためにアナグラムを用いるのはよくあることだと関口さんは言う。詩においても、例えば、『糸の太陽たち』にある「黒灰色の荒野の上方に(über grausch warzen Ödnis)」は「アウシュヴィッツ(Auschwitz)」の綴りに似せていると指摘している。それでは、ここで、ベンヤミンの「歴史の天使」とクレーの天使の絵との関連を見ていきたい。

パウル・クレー『新しい天使』1920

歪められて、天使が、新たに、息を引き取る――

ひとつの顔が、自分へと戻る、

記憶の柄をもった

星型の

武器――

それを注意深く

彼らの

物思いにふけるライオンたちに挨拶する。

このツェランの詩、『壁の文句』は家族と離れ独り、パリのトゥルヌフォール街に住んでいた頃書かれた。1968年のパリ5月革命が背景にある。その時の壁に書かれた落書きが契機ではなかったかという。星型の武器はダビデの星かカフカのオドラデクを指す。関口さんによれば、ヴァルター・ベンヤミン(1892-1940)はツェランが深く傾倒していた思想家の一人であり、アドルノは彼の思想的遺産を受け継いだと言っていいという。ベンヤミンの『歴史の概念について』には、このような文章が述べられている。

「新しい天使というクレーの絵がある。そこにはひとりの天使が描かれていて、見つめる何かから今にも遠ざかろうとしているように見える。‥‥彼は顔を過去に向けている。出来事の連鎖がわれわれの前に現われてくるところに、彼はただひとつの破局を見る。‥‥彼はそこにとどまり死者たちを目覚めさせ、破壊されたものを繋ぎ合わせたいのだろう。しかし、楽園から吹き寄せる嵐に阻まれ、あまりの強さのためにもはや翼を閉じることはできない。この嵐が彼を、彼が背を向けている未来にとめどもなく押し流してゆくが、その間にも瓦礫の山が彼の前で天にも届くばかりに積み重なってゆく。われわれが進歩と呼ぶものは、この嵐である。」

死者を目覚めさせ、破壊されたものを繋ぎ合わせる天使。ベンヤミンがクレーの作品『新しい天使』に言及した比較的知られた一説である。また、「雑誌『新しい天使』の予告」のこのヶ所にも天使への言及がある。上の『壁の文句』で参照されたイメージはこちらであったかもしれないと関口さんはいう。「タルムード(口伝律法)のある伝説によれば、天使たちは――新たな瞬間ごとに無数の群れとなって――、生み出されては、神の前で賛歌を歌い終えると、存在をやめて、無の中に消えてゆく」。ベンヤミンの天使は無の中で息を引き取るのだ。

マルク・シャガール(1887-1985)『天使の墜落』

1923-47

小屋の窓

それは孤児のなかで徘徊する、

踊りながら、不恰好に、

天使の

翼となったそれは、見えないものによって重く、

傷つき皮を剥された足もとで、頭を

逆さに重りにしてバランスを保っている、

あそこにも、ヴィテブスクにも降った

黒い雹(ひょう)の重さに耐えて、

『誰でもない者の薔薇』より

キーファー→ボイス→ハイデガー→シュティフター

詩の続きはこうである。

翼は徘徊する、徘徊する、

捜す、

下に捜す、

上に捜す、遠くを捜す、

その眼で、

アルファ・ケンタウリ星を、アルクトゥルスを、

光線を、墓地から、手繰り寄せる、

ゲットーへ行く、エデンへ行く、

彼が、人間が、ここで、人間たちのもとで、

住むために必要な

星座を摘み取り集める、

関口裕昭 『翼ある夜 ツェランとキーファー』

アンゼルム・キーファーの1981年の作品『イカロス――マルク・ブランデンブルク地方の砂』は、大きな黒い翼をつけたパレットが褐色の焼け焦げた大地に舞い降りようとしているのか、あるいは、墜落しようとしている。そこは、ドイツ東部からポーランドの地域を指し、第二次大戦中の戦闘によって荒野と化した。『翼をつけたパレット』などに見られるようにパレットは、キーファーにとって1981年頃までライトモティーフとなっていたが、その後、書物がとってかわり1992年には『翼をつけた書物』という作品が生まれている。1974年の『天と地』では、画面全体を覆うように白い輪郭でパレットが描かれている。また天使もよく描かれており1977年の『天使』では真っ黒な姿の天使がパレットを手に白い太陽に落下しようとしている絵があるという。これ以降、彼は天使を描いていないと関口さんは述べている。

キーファーが生まれた1945年にドナウエッシンゲンの生家は空襲を受けた。隣家は爆弾で破壊され、住民は地下室から出てきたところを殺され、自分の家も窓ガラスが全て壊れたという。両親は怖がる子のために蝋で耳を塞いだ。フライブルク大学で法律を専攻するが、芸術への憧れは強かった。1963年、18歳の時には、ゴッホの足跡をたどってパリからアルルまで旅している。1966年にル・コルビュジェの設計で有名なラ・トゥーレット修道院に感激した。これは大きな契機であったようだ。間もなく芸術を本格的に学び始め、1971年から南西ドイツ、フランスとの国境に近いホルンバッハの学校跡地に妻と住み、制作を開始する。そこは、ゲルマンの記憶の風景であるヘルシニアの森にあった。その年からヨーゼフ・ボイスに傾倒するようになる。ここからサイモン・シャーマの『風景と記憶』から、キーファーを追ってみたい。風景の下に沈む神話と記憶を言祝いだ大著だ。といっても、彼の著書はいつも大著なのだが。

サイモン・シャーマ『風景と記憶』

キーファーの最初の作品は、ブーツと半ズボンをはいてヨーロッパの名所旧跡でナチス式の敬礼を行っている『占領』というタイトルのポートレイトだった。シャーマによれば、この困惑を引き起こそうとするその戦略の核にあるのは、ドイツにおける英雄と神話の文化的伝統の中の受け入れられる要素とその受け入れ難い歴史的結果を無理にでも一つのものとして差し出そうとする執念であったという。キーファーは挑発に終始し、ファシズムを理解するには、その誇大妄想を自らある程度演じてみる必要があると言ったという。これは、あえて誤解を招こうとする行為であり、事実そうなった。だが、ドイツのポストモダンアートの中で最も果敢で攻撃的な人物であるヨーゼフ・ボイスによって彼は鼓舞された。ボイスは彼の多様なメディアを用いて国民に自分たちの歴史的経験の現実にまともに向き合えと言った。

アンゼルム・キーファー『信仰、希望、愛』1984-86年

やがて、キーファーは絵画の伝統的形式である風景画と歴史画を再創造しようと企てる。彼は作品をオペラ的、詩的、なによりも叙事詩的な全体的経験へと組織立てられるような一貫性に興味を持ったとシャーマは言う。例えば、『ドイツの精神の英雄たち』という絵画作品では、ワーグナー、ボイス、ロマン主義的「自然」の小説家シュティフターなどの歴史的人物の名は木造の部屋の中の記されて、灯火に燃やされる危険にさらされている。彼は、描く行為を歴史的破壊の攻撃的再演、文字通り「燃やすこと」と考えるようになった。ロマン派が風景を憧憬の中に称揚していたのに対し、彼は歴史が行ったことを為した。風景を焼いたのである。後の作品『ブーヒェン地方焼灼』では文字通り書物が焼かれたという。それなら、焼いた後に残るものは灰であろうか。ここまで、サイモン・シャーマの『風景と記憶』からキーファーに関する一部を要約してみた。

1967年ツェランはフライブルク大学で詩集『息の結晶』という詩を朗読した。その聴衆の席の最前列にはハイデッガーの姿があった。翌日二人はハイデッガーの山荘に向かい、そこで話し合った。ツェランはハイデッガーの過去を問おとしたが、老哲学者から謝罪の言葉なく沈黙があったという。その時、文学の話題も出た。ツェランが訳したエミリー・ディキンスンの詩やアーダルベルト・シュティフターの小説『高い森』などについて話されたという。ツェランはこの対話が行われた場所にちなんで『トートナウベルク』という自らの限定版の詩集と『高い森』の仏訳を同封してハイデガーに送っている。

アーダルべルト・シュティフター (1805-1868)

『曇り空と月の風景』 1850 未完

シュティフターは、かつてのオーストリア領の南ボヘミアに生まれ、ウィーン大学で法律と自然学を学んだ。画家を志し、後には小説も手がけるようになる。とりわけ石に関する著作が多く興味深い。代表作『晩夏』はニーチェが絶賛したという。ウィ―ンに住んでいたクラウス・デームスは、ツェランが絶縁した友人の内、唯一交友を復活した人だった。そして、ツェランの関心をシュティフターに向けさせたのも彼だという。

詳細は省くけれども、ツェランはシュティフターの『水晶』という作品を下敷きに自らの『帰郷』という詩も作っている。ビザンチン美術研究の泰斗、オットー・デームスの息子であり、あのピアニスト、イョルク・デームスの兄だった。僕はイョルク・デームスに2,3度会ったことがあるけれど、おっかないお爺さんだった。それはともかく、クラウスは、ウィーンの女流詩人であるインゲボルグ・バッハマンとは親友であり、ツェランは彼女と一時恋愛関係にあったようだ。ちなみにクラウス・デームスの息子であるヤーコプはツェランの奥さんのジゼルに版画の手ほどきを受け、作風はシュティフターに近いらしい、キーファーもシュティフターが大好きだったと関口さんは指摘している。キーファーは、こう述べている。

「石自体が燃えている。そうロマン主義者たちは表現しました。生命を持つものと生命を持たない対象との間の違いをロマン主義者たちは取り除きました。すくなくともシュティフターはそうです。彼は樹木や石といった対象をまるで生き物であるかのように描きました。そして、人間のさまざまな関係を、まるで死んでいるかのように、石であるかのように。彼は無生物から生物へのたやすい移行を描いたのです。‥‥生きているものだけが生きているというのはせまい考え方です。ひとつの石も生きている。そのことを私はシュティフターから学びました。」

関口さんによれば、「もの」はシュティフターの、特に後期作品の鍵概念の一つであり、ハイデッガーも「シュティフターは森の氷結を端的に[もの]と呼ぶ」と指摘しているという。「もの」は人間存在が「聖なる秩序」のなかに埋め込まれている徴なのだと。キーファーは1991年にシュティフターの作品に因む『水晶』という作品を制作しており、画面は、黒い鉛に覆われた部分に白く彩色された部分がせめぎ合っている。撞着語である「黒いミルク」というツェランの詩句がここでも変奏されていると言う。その黒、白の中に赤茶色の夾雑物が混じっている。黒・白・赤は錬金術の基本色であると指摘している。

ショーレム→ベンヤミン→デューラー→キーファー

死のフーガ

夜明けの黒いミルク 私たちはそれを夕べに飲む

私たちはそれを昼に朝に飲む 私たちはそれを夜に飲む

私たちは空中に墓を掘る そこは寝るのに狭くない

ひとりの男が家に住む 彼は蛇たちと遊び 彼は書く

彼は暗くなるとドイツに書く お前の金色のマルガレーテ

彼はそれを書き 家の前に歩み出る すると星々は輝く 彼は口笛で猟犬を呼び寄せる

彼は口笛でユダヤ人たちを呼び出し地面に墓を掘らせる

彼は私たちに命令する 奏でろ さあダンスのために

夜明けの黒いミルク 私たちはお前を夜に飲む

私たちはそれを昼に朝に飲む 私たちはお前を夕べに飲む

私たちは飲む そして飲む

ひとりの男が家に住む 彼は蛇たちと遊び 彼は書く

彼は暗くなるとドイツに書く お前の金色の髪マルガレーテ

お前の灰色の髪ズラミート 私たちは空中に墓を掘る そこは寝るのに狭くない

‥‥

この『死のフーガ』は、戦争の傷跡の生々しい1945年のブカレストで書かれた。彼は、その後ウィーンを経てパリに移住した。フーガのように複数の詩句が対位法的に繰り返される。この詩は、「お前の金色の髪マルガレーテ」と「お前の灰色の髪ズラミート」の二行で終わる。「マルガレーテ」はゲーテの『ファウスト』のヒロインの名で知られるドイツ女性の象徴であり、「ズラミート」は旧約聖書の雅歌に登場するソロモンに愛される女性であり、待望されるユダヤ人女性の象徴といえる。ドイツとユダヤの象徴が相いれない両極として並置されて終わるのだ。

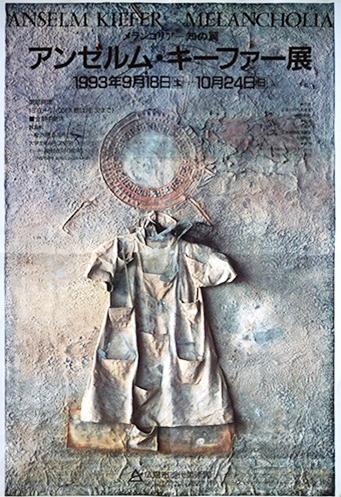

アンゼルム・キーファー展ポスター

広島市現代美術館

また、『創世記』には「神は人間を彼のツェレムの中に創造され」とあり、ツェランの『天使の質料』という作品では、「魂を吹き込まれた日に」という言葉が詠われ、人間の天使的形姿ツェレムが暗示されているという。関口さんは、このツェレムがベンヤミンにおいては「星型の肉体」という表象で捉えられており、あのオドラデグとの関連が連想されるという。ちなみに「星型の肉体(Astral leib)」は、神秘学ではそのままアストラル体と呼ばれる。

錬金術ふうに

沈黙、金のように煮られて、

炭化した

手たちのなかへ。

大きな灰色の、すべての失われたもののように近い

妹の姿――

すべての名前、すべての

ともに焼かれた

名前たち。それほど多くの

祝福されるべき灰。それほど多くの

獲得された国

あの

軽い、それほど軽い

魂の

輪の上に

‥‥

ツェランもキーファーも錬金術に興味を抱いていた。特にキーファーにあって錬金術の結合と作業(オプス)は作品のモティーフとして極めて重要な要素であり、鉛の作品抜きにキーファーを語ることはできない。錬金術では、鉛は水銀と並んで第一質料と呼ばれることがある。そして、ツェランのために言うならば、錬金術は人類史上最高の結合術の一つだったのだ。そして、物質の中に投影される意識を発見するための作業でもあった。錬金術については、カール・グスタフ・ユング 『アイオーン』や『心理学と錬金術』を読まれるとよい。

ツェランは、ベンヤミンの著作のこのようなヶ所に傍線を施していたと関口さんは書いている。「土星はその質によって、土のように重く、冷たく、乾いた星として、全く物質的で、厳しい農業労働にしか適しない人間を生みだす――、しかし、その位置のおかげで、つまりもっとも遠い惑星として、ちょうど逆に、極度に霊的な、すべての現世的生活に背を向けた<瞑想的宗教家>を生み出すのである。(『ドイツ悲劇の根源』川村二郎他訳)」

「すべて土星的なものは地下の深所を指し示し、そこに昔の播種の神の本性の名残が見られる。(同上)」

「母なる大地が憂鬱者に吹き込む数々の事柄は、思案のはての夜明けに、地中の宝物のように、脳裏にきざしてくる。電光に打たれるように湧く直観は憂鬱者の知らないことである。(同上)」

占星術の上では、土星は陰鬱の星、鉛の惑星であって、農業神である大地の神、そして耕すことから学術、文化の神とされ、クロノスあるいは、サトゥルヌスの星と言われる。この星は叡知の星であると同時に、黒胆汁と関係してメランコリーに関わる星でもある。意識の鈍磨、抑鬱、妄想、狂気の原因とされていた。そして、鉛は閉じ込める金属、遮蔽する金属とされ、事実、放射能をも通さないことでも知られている。詳しくは、クリパンスキー他のヴァールブルク学派が束になって書いた『土星とメランコリー』をご覧になるとよい。僕は1993年に広島市現代美術館で『アンゼルム・キーファー メランコリア 知の翼』展を見た。その時、鉛の持つ拒絶感のようなもの、ある種のうすら寒さのようなものを感じた。それと、同時にキーファーの細部にこだわらないおおらかさのようなものも感じたのだ。溶かされて薄板状にされた鉛の板は、パネルに張り付けられていたのだが、剥がれそうになった部分をガンタッカーで止めようとしたのだろうか、針が貫通せずに鉛の板に何本も突き刺さったままになっていたり、押し花のようにドライフラワーになったスズランが小さなガラスケースにセロハンテープで留められていたのだが、それが外れてケースの下に落ちていたりした。

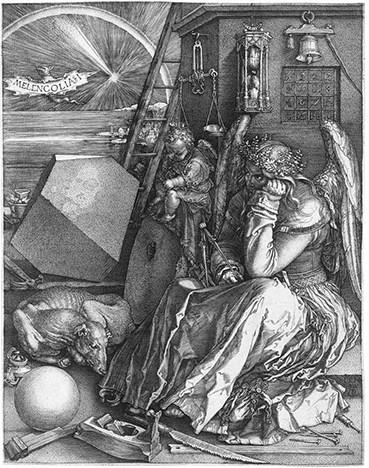

アルブレヒト・デューラー(1471-1528)

『メレンコリアⅠ』1514

この土星のメランコリーと天使の関係を描いた有名な作品がデューラーの『メレンコリアⅠ』である。ベンヤミンは、アルブレヒト・デューラーの『憂鬱』の周辺に活動的な日常生活の道具が、使われもせず思い煩いの対象として地面に散在しているのは、この概念に相応しいことだと『ドイツ悲劇の根源』の中で述べている。その道具の中にあのみょうちくりんな立体があるのだが、それをキーファーも鉛の飛行機と一緒に作品に登場させたりもしている。鉛製の飛行機は飛べないのだ。メランコリーが黒胆汁に関係しているように、錬金術の最初のステップは、ニグレド(黒化)に関わっている。それは煆焼によって生じる黒い灰であった。ツェランが詩の中に書く煙は、ホロコーストにおけるユダヤ人犠牲者を死体焼却場(クレマートリウム)で焼く死体の煙を象徴している。彼の真っ赤な傷口はメランコリアの園に咲く薔薇だったのだ。キーファーもナチスの建物を描いた。それは、しばしば溶鉱炉のような真っ黒な塊だった。彼の作品にはツェランの詩がそのまま書かれているものがあり、ことあるごとにツェランの詩を朗読したりしている。ツェランをはじめ、彼のかつての恋人であったバッハマンなど何人かの詩人の作品が彼のインスピレーションの源であったようだ。

ツェランは書いている。「ユダヤ人が問題なのではない、真実が問題なのです。そう、ユダヤ人が問題なのであり、真実も問題なのです。‥‥ドイツはどこにある。その境界の外側、空中にあるのです。ドイツが殺したユダヤ人たちのもとに(『翼ある夜 ツェランとキーファー』ライン河とニーベルンゲン)」。そして、こうも書いている。「問い続けよう、私も君も、長く、最後まで(同上)」。ドイツでは、戦後10年を経てもユダヤ人墓地が被害にあう事件が起こっていた。戦争を知らない世代であるキーファーは問いつづけたのだ。鉛や灰や土や藁が覆う巨大な画面を通じて。過ちは繰り返されるのだろうか。ドイツ人だけではなく、われわれ日本人も歴史を直視すべき時が来ているのではないか。そうでなければ、こんな戯れ歌を笑えなくなる日が遠からずやってくるだろう。「直ナラケレバ 殺シテシマエヨ タカガ非国民ダヨ タカガ非国民ダヨ‥‥」

キーファーの作品の映像を添えておくのでゆっくりご覧ください。初期から比較的最近までの作品が収録されています。

付録として、ツェランが実際に交際していた、あるいはその思想や作品を通して影響を受けた人達を一部ですが挙げておきます。

1. オシップ・マンデリシュターム

(1891-1938)ユダヤ人

スターリンを揶揄した詩を書いたためにシベリアに送られ、1938年ウラジオストック近郊の収容所で亡くなっている。ツェランは『誰でもないものの薔薇』の詩を捧げた。

2. ネリー・ザックス

(1891-1970)ユダヤ人

ゲシュタポによる逮捕の寸前、ベルリンを抜け出し母と共にスウェーデンに亡命した。ツェランと同様な精神的な病を抱えながらホロコーストの犠牲者たちへ哀悼の詩を綴った。彼にとっては母のような存在だった。

3. テオドール・アドルノ

(1903-1969)ユダヤ系ドイツ人

フランクフルト学派を代表する思想家。ナチスに協力した一般人の心理を研究した。社会心理学者であると同時にアルバン・ベルクに師事し、音楽評論でも名高い。しかし、ユダヤ人としての傷に踏み込もうとはしなかったと言われる。

4. フランツ・カフカ

(1883-1924)ユダヤ人

カフカは40歳で亡くなる時、友人のマックス・ブロートに草稿やノートを焼き捨てるように頼んだが、ブロートは自分の信念にしたがって『審判』『城』などを世に出した。慎ましい優しい人だったようだ。

5. ヴァルター・ベンヤミン

(1892-1940)ユダヤ人

フランクフルト学派の一人で、文芸批評、思想・哲学、社会批評などの分野で活躍した。ナチスを逃れてピレネー山脈を越えようとしたが、それを果たせないこと知り、服毒自殺した。

6. マルティン・ハイデッガー

(1889-1976)ドイツ人

1949年、ハイデッガーのいたバーデン=ヴュルテンベルク州を占領していたフランス軍政局はハイデッガーとナチスとの関係は「服従することなき同行者」「制裁には及ばず」と最終決定した。ツェランから詩を送られたハイデッガーは1968年の礼状で「私は幾つかのことはまだ、いつの日か、無-言を脱して対話に入れるものと思っています」と書いたという。

7. ゲルショム・ショーレム

(1897-1982)ユダヤ人

ベルリン大学で数学、哲学、ヘブライ語を学ぶ。大学でマルティン・フーバーやヴァルター・べンヤミンと知り合った。ユダヤ神秘主義思想研究の第一人者といわれた。1923年英領パレスチナへ移住し、後にエルサレムのヘブライ大学で教鞭を執った。

8. マルガレーテ・ズースマン

(1872-1966)ユダヤ人

詩人であり、パリでブラックやピカソと机を並べて学んだ人だ。『ヨブ記とユダヤ民族の運命』や『ユダヤ精神について』という著作でツェランに影響を与えた。彼女は『形姿と円環』で「すべての個々のものは存在の傷である」と書いた。

9. アンリ・ミショー

(1899-1984)

ベルギーで生まれフランスで活躍した。

幻覚剤メスカリンを用いた精神状態を絵や詩にしたことで知られる詩人・画家。ツェランはミショーの詩を翻訳しており、ミショー宅へも何度か訪れていた。

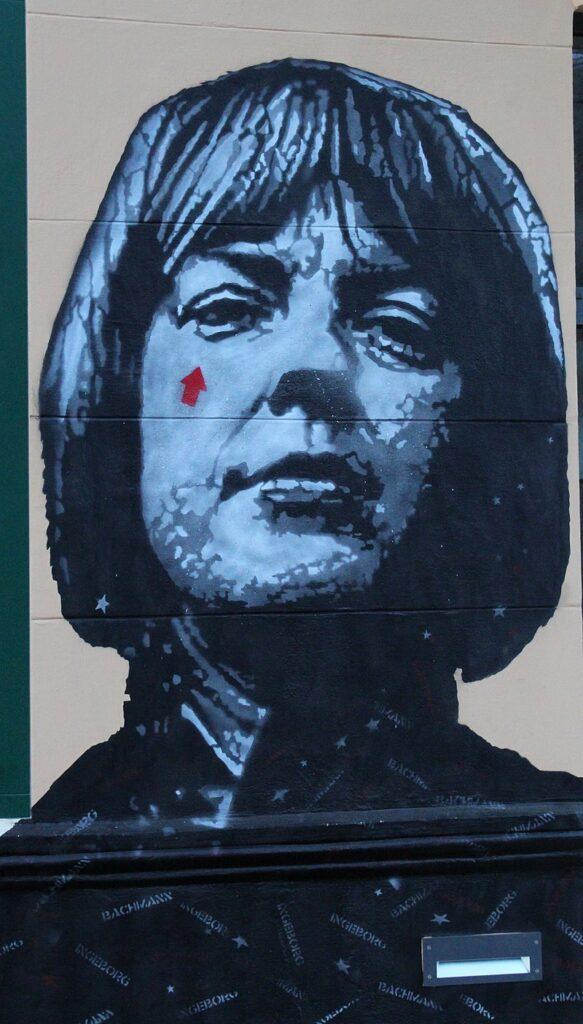

10. インゲボルグ・バッハマン

(1926-1973)オーストリア人

『猶予された時』『大熊座への呼びかけ』などの詩集で名高い。バッハマンとツェランとは一時恋愛関係にあり、その後も二人の友情は長く続いた。彼らの往復書簡は予想を超えた文学性を持ち波乱に満ちたドラマに溢れると言われる。

11. アーダルべルト・シュティフター

(1805-1868)オーストリア人

ハイデガーは、シュティフターの愛読者であり、トーマス・マンは彼を最も奥深い作家だと激賞した。フルトヴェングラーはベートーベンの田園を振るためにはシュティフターを読んだ方がよいと語ったと言う。

12. ライナー・マリア・リルケ

(1875-1926)オーストリア人

母はユダヤ系だった。オーギュスト・ロダンとの交流で知られ。『ドゥイノの悲歌』『オルフォイスへのソネット』などの詩や小説『マルテの手記』で一世を風靡した。ツェランも大きな影響を受けた。

2016年8月に投稿したものを再録

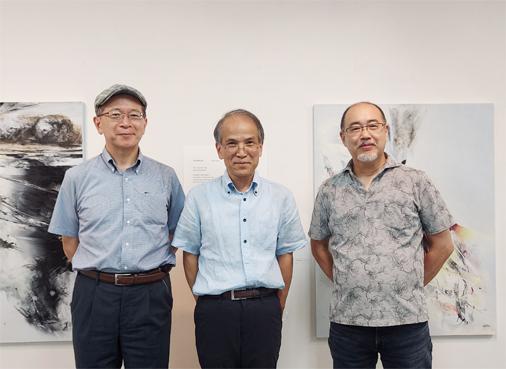

『パウル・ツェランとユダヤの傷』トーク 2022年8月23日

アートスペースキムラ ASK?

不思議なご縁で、僕が前のサイトに書いたブログに初めてコメントをくださったのがこの『パウル・ツェランとユダヤの傷』の著者関口裕昭さんだった。もう随分前のような気もするけれど、ブログを始めて、そう時を経ていない頃であってみれば、欣喜雀躍・舞い踊るとはこのことだった。その後の展開は思いもよらないことで、2022年の8月には、東京のアートスペースキムラASK?で、待望のパウル・ツェランについてのトークを御一緒に開催していただけるようになったのである。その時の様子はこちら![]() https://youtu.be/18-FKAHEXEo

https://youtu.be/18-FKAHEXEo

パウル・ツェラン『絲の太陽たち』

飯吉光夫 訳

『パウル・ツェラン詩論集』

関口裕昭+植田信隆+山裕之

『ユダヤの傷と燃え落ちる夏の花』展で、お会いした、もう一人の文学者である山口裕之さん。この方は、『ベンヤミン メディア・芸術論集』からメディア論を書いているような人だから興味津々です。この人の著作は、いずれまた夜稿百話しますね。

『パウル・ツェランへの旅』

『評伝 パウル・ツェラン』

『翼ある夜 ツェランとキーファー』

ヘルムート・ベッティガー『パウル・ツェラーンの場所』

本書はパウル・ツェラーンの評伝だが、インゲボルグ・バッハマンなどとのツェランの交友関係がわりに詳しく書かれている。

ルーマニアからパリへ

ユダヤ人であるツェランの伝記を語る上で、両親の強制収容所での死は決定的出来事である。自身も強制労働収容所に収容されていた。ソ連軍に解放された1年後、ツェランはソ連の軍用トラックでルーマニアの首都ブカレストに着いた。1945年、25歳だった。若さゆえか、そこでは意外に明るさに溢れていたという。ユーモアは、この詩人の知的構造の有機的要素として、彼の苦痛に満ちた詩の時代にあっても失われることはなかったと友人のペートレ・ソロモンは述べている。それは、彼の詩の悲劇的体系を損なうものでは無く、逆に補うものなのだと言うのだ。ブカレストのシュルレアリストたちと交流を持った後、1947年、ハンガリーのブタペストを経由してウィーンに入った。そこは、故郷よりも何もかも一回り大きかったが、かつてこのオーストリア帝国の一部であったチェルノヴィッツと何か間違いようのない雰囲気を醸し出していた。はるか遠くにあっても到達しなければならない場所ウィーン、しかし、かつてドイツに併合されていたこの街はユダヤ人には居ずらかった。期待とは裏腹に、そこは到達不可能な所となったのである。シュルレアリストのエドガー・ジュネと親交を深め、やがて詩人として名を成すインゲボルグ・バッハマンと相思相愛となったが、翌年にはパリに立った。ウィーンはドイツに近すぎた。

現在のチェルノヴィッツの街並 ウクライナ

野村真理『ホロコースト後のユダヤ人』

本書は第二次大戦末期から戦後にかけて主に東欧のユダヤ人たちとシオニズムによるパレスチナ移住の経緯が述べられていて、その中でツェランに関する記述もあるのでご紹介しておく。

ルーマニアにおけるユダヤ人排斥運動は経営権の剥奪、賦課金、労働力の搾取など苛烈になり始めていた。ソ連占領地からの流入などによる難民を含めて戦後のルーマニアにおけるユダヤ人口は42万人に達していたが、この排斥に加えて二年間にわたる干ばつによる飢饉が大きな打撃になった。困窮したユダヤ人たちは黙認されていたハンガリー通過を経てアメリカ軍占領地区のあるウィーンに向かった。ジョイント (アメリカ・ユダヤ人共同配給委員会) とよばれる国際的な組織の援助に助けられた。しかし、1947年の秋にはルーマニアがルーマニア・ハンガリー国境の警備を固め厳寒期の12月になるとハンガリーは不法越境者の強制送還に踏み切ったことからルーマニアからの流出は止まった。ツェランがウィーンに到着したのは1947年の12月であり、ルーマニア脱出に成功した最後のユダヤ人集団だったと野村さんは指摘している。

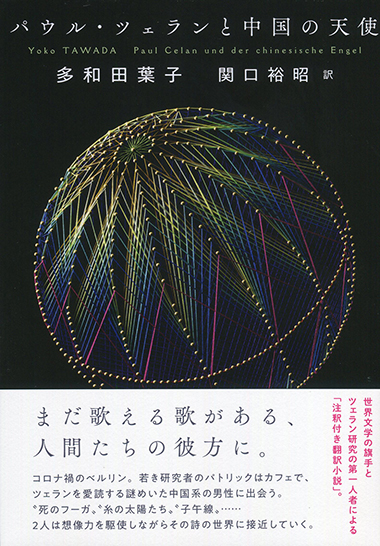

多和田葉子『パウル・ツェランと中国の天使』 関口裕昭 訳

小説家、多和田葉子さんが最も尊敬するドイツ語詩人パウル・ツェランの詩集『糸の太陽たち』をもとに書いた小説。関口裕昭さんの訳と共にこの小説のために関口さんが書いたエピローグが掲載されている。

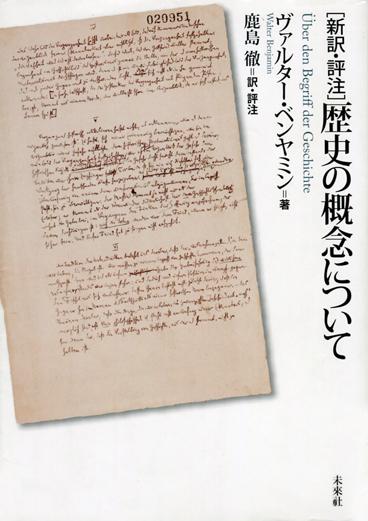

ヴァルター・ベンヤミン『歴史の概念について』

ツェランも研修したベンヤミンの歴史認識に関わる未完の著作。

コメント