僕も60半ばを過ぎて爺と呼ばれる年齢になり、どうせジジイになるなら円満な相になりたいと憧れる年になりました。考えてみると鬼ババは、あっても鬼ジジイとはあまり言われない。それで、前に書いておいた『翁』のことを思い出しました。実はこの『翁』大陸伝来と本邦由来の二つのルーツをもつという極めてユニーク、ロマンたっぷりの存在なのです。かつて、鬼やらいの行事に関係した摩多羅神 (またらじん) や毘那夜迦 (びなやか) 、それに牛頭天王 (ごずてんのう)、はては荒神に比肩する存在になっている。摩多羅神や毘那夜迦は歓喜天の別名になっているから話はややこしいのですが、ともかく、この能の『翁』は、国土安穏や五穀豊穣、子孫繁栄を約束するありがたい福の神になっている。にこやかな笑みが、僕の理想ですが、その『翁』を巡って、今回は再度ご紹介しましょう。

猿楽・修験道・忍術

徳川家康に仕えた大久保長安(ながやす)は「天下の総代官」と異名をとるほど大きな権勢を誇った。天文14年(1545年)、猿楽師の大蔵太夫金春七郎喜然の次男として生まれている。長安の祖父は春日大社で奉仕する猿楽金春流の猿楽師であったという。父は、猿楽師として武田信玄に仕えるようになったが、長安は家臣として蔵前衆に取り立てられ、武田領国における金山などの鉱山開発などに従事した。甲斐の武田が滅んだ後、長安は家康の家臣として仕えるようになり、大久保忠隣(ただちか)に預られ大久保姓を名乗った。佐渡金山や生野銀山など全国の金銀山の統轄や、木曾の林業開発、関東における交通網の整備、一里塚の建設など家康の側近として辣腕をふるった。伊豆の大仁(おおひと)金山から産出された金が慶長小判として鋳造されるなど徳川の財政を支える人物となったのである。

菅田正昭 『隠れたる日本霊性史

古神道から視た猿楽師たち』

「日本一のおごりものなれども、ならびなき出頭人」と言われたこの長安だが、娘の一人は服部半蔵の次男に嫁いでいる(菅田正昭/すがた まさあき『隠れたる日本霊性史』)。公儀御庭番のあの伊賀忍者の家系である。長安は何事にも派手好みで任地に行くときには美女二十人、猿楽師三十人を従えたという。その死後、不正蓄財が発覚、除封と切腹の沙汰がおりた。もう死んでる。一族にも累が及んだようだ。

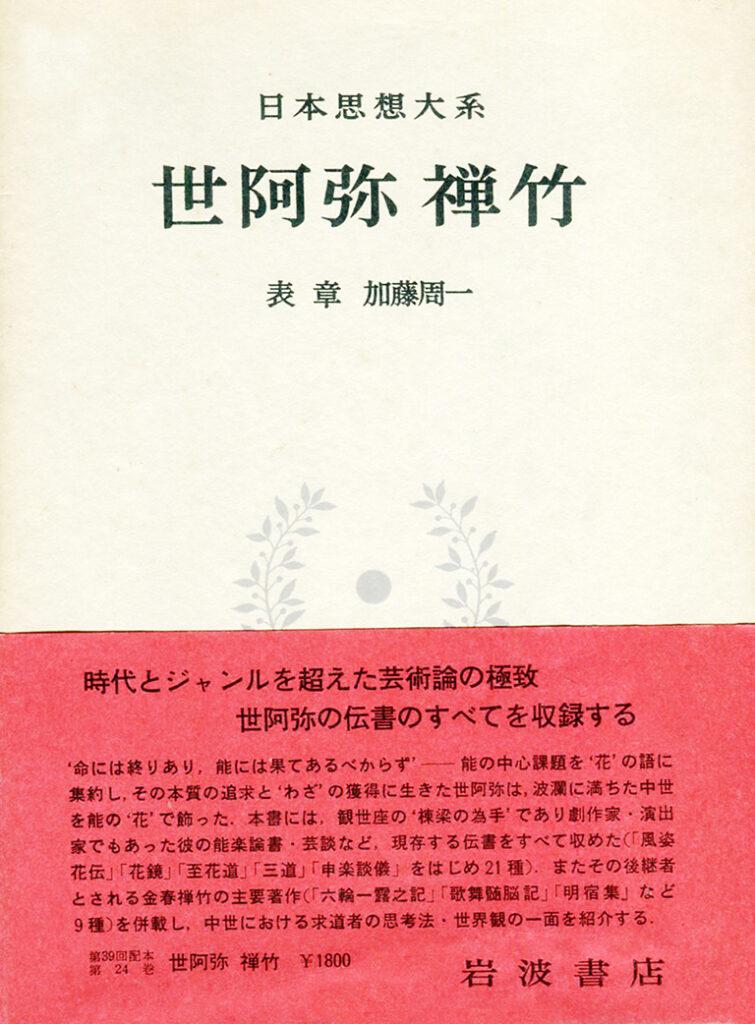

修験道と忍術、鉱山師や神人(じにん/中世で、神社に仕えて神事、社務の雑役に当たった下級神職)などの猿楽師を取り巻く人間関係やその地域性のことなどを菅田正昭さんが『隠れたる日本霊性史 古神道から視た猿楽師たち』の中でおもしろく書いている。興味のある方はそちらをご覧くださればと思う。しかし、もっと驚くべきことは長安の曽祖父が世阿弥の娘婿であった金春七郎氏信(うじのぶ)、つまり禅竹だということなのである。

猿楽 神代起源と大陸起源

平安後期の学者で漢詩もよくした藤原明衡(ふじわら あきひら 989-1066)が書いた『新猿楽記』には、猿楽が以下のように広くとらえられている。陀羅尼を唱えて散楽を行う咒師(ずし)、儒侏儛(ひきうとまい)、田祭りの神楽である田楽、人形劇の傀儡子(くぐつまわし)、大陸渡りの奇術・幻術の類である唐術、玉取の曲芸である品球、鼓を糸の上で回転させる曲芸の輪鼓(りんご)、柔軟な身体を見せる大道芸でお馴染みの骨無(ほねなし)、それから「福広聖の袈裟求(もとめ)」「妙高尼襁褓乞(むつぎこい/おむつを欲しがること)」などの狂言のたぐい、それらをすべて指している。これは広い意味での猿楽をいうのだろう。そして、猿楽には「神代」起源のものと「仏在所」伝来のものとの区別があるようだが、大道芸などを伴う音楽である散楽が仏在所つまり大陸伝来であることを考えると仏教行事と猿楽との関わりも考える必要がある。

藤原明衡『新猿楽記』川口久雄訳注

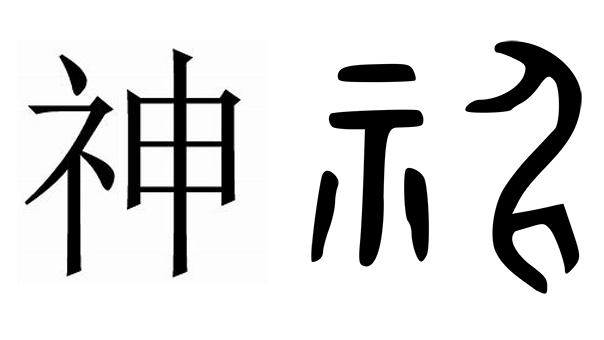

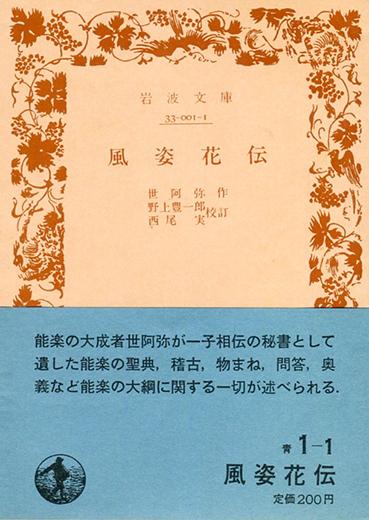

仏在所、祇園精舎で釈迦如来が説法した時のことである。提婆達多(だいばだった)が一万の異教の聴衆を伴って現れたが、あまりに騒がしいため、後戸にて阿難の才と舎利弗の知恵、富楼那の弁舌を活かして六十六番の物まねをした。後戸とは堂の背面の戸を指す(後世には本尊の背後の空間を指す場合もあった)。鼓・唱歌を整えれば、それを見、聞いた聴衆は静まりかえったという。これが天竺における申楽(猿楽)の始まりだと世阿弥はいう(『風姿花伝』神儀云)。なお、世阿弥は猿楽を申楽と言いかえだが、神という字の旁 (つくり) が申で、白川静さんによれば神のもとの字である。そういう認識が当時あったのなら世阿弥は申楽が神楽の流れであることを強調したかったのかもしれない。

神の字は、示+申の構成になっていて、示は神に供物を捧げる高坏、申は雷/稲妻で天の神を意味した。

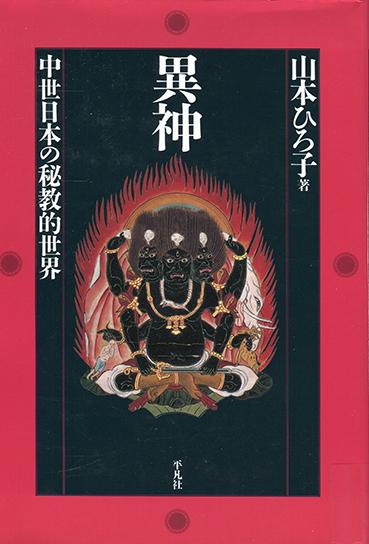

ここに現われる「後戸」という言葉に注目すると、天台寺院系の常行堂の後戸が連想されると高橋悠介さんは『禅竹能楽論の世界』で述べている。後戸では摩多羅神(またらじん)が祀られていた。ここには一時、盛んに主張されていた「摩多羅神=翁」説がふまえられているのである。それでは以下、高橋悠介さんのこの著作から翁について書かれていることをまとめてみたい。山本ひろ子さんの『異神』の内容を補足し、私のユング論も添えておいた。尚、この本の後半は禅竹の『六輪一露の記』について書かれているのだが、またの機会にご紹介したい。

高橋悠介『禅竹能楽論の世界』

風姿花伝と摩多羅神

大和猿楽には四座あり、金春禅竹はその中の円満井 (えまい) 座の棟梁であった。世阿弥の父である観阿弥とほぼ同時代の人である金春権守 (こんぱる ごんのかみ) の孫にあたる。大和猿楽にとって最も縁が深い天台系寺院は多武峰 (とうのみね) 寺である。明治の廃仏毀釈によって談山神社となった。奈良の明日香村の少し東、吉野の北にある。そこでの維摩八講には大和猿楽座が猿楽を勤める義務を負っていた。六十六番の猿楽が行われていたのである。この六十六番猿楽は『翁』という演目の源流とされている。

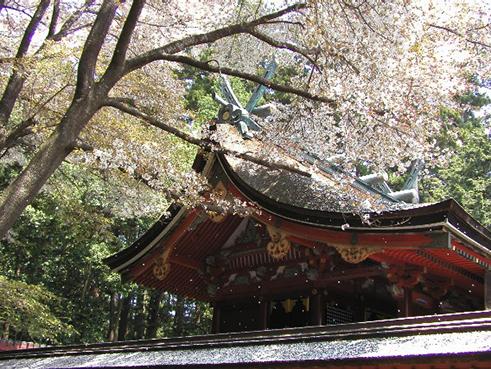

談山神社 本殿

談山神社 十三重の塔

世阿弥の『風姿花伝』には、村上天皇(926‐967)が、聖徳太子が書かれたという『申楽延年の記』をご覧になり、その創始者で、渡来系の氏族である秦河勝(はたのかわかつ)の子孫にあたる秦氏安(はたのうじやす)に申楽を紫宸殿で勤めさせたとある。国家と民の安泰を願われたのである。その後、六十六番を一日では勤め難いとして、その中から「稲経(いなつみ)の翁」、「代経(よなつみ)の翁」、「父助(ちちのじょう)」の三番を選んで演目と定めた。法・報・応の三身の如来にかたどられたという。能における最も重要な作品となっている「翁・三番猿楽・父尉(ちちのじょう)」、つまり式三番を指す。これが『翁』である。

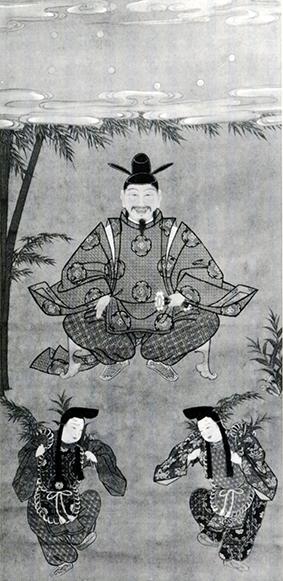

『翁舞』車大歳神社 神戸市

平安後期の11世紀から鎌倉末期の14世紀にかけて、多武峰などでの年頭行事である鬼払いの修正会や東大寺二月堂の「お水取り」で知られる修二会などでは、当初は呪師 (しゅし)と呼ばれる僧侶が「呪師走り」という聴衆にアピールする演技をしていた。それを神人 (じにん) として神社での下働に関係していたような猿楽師が代行するに至る(天野文雄『翁猿楽研究』)。お坊さんよりは芸達者だったろう。彼らが、鬼の役などを演じながら『翁舞』を成立させるのである。このあたりが、猿楽師と神人 (警護のための武装もしていた) や修験者、はては忍者や鉱山師との関係を窺わせるもとになるのだろうか。先ほどの『新猿楽記』でみられたように当時の猿楽は、様々な芸の要素を含んでいた。そこから猿楽の独自性を打ち出していったに違いない。この修正会の期間には、法会の一部として催馬楽、白拍子、早歌、田楽などの一大ページェントがあり、平安時代以来巷で演じられていた芸能と摩多羅神事の秘曲として俱舎の頌を唱える舞である俱舎舞などが行われた。その重要なトポスが後戸であった。多武峰では時(こく)部屋と呼ばれる場所であったようだ。そこは楽屋であり舞台の延長であり翁の住まいであったのである。多武峰の修正会では、摩多羅神が登場すると田楽が演じられ、翁が登場して「トウトウタラリ、タラハイランカ‥‥」と囃すのである(『常行三昧堂儀式』)。

厄神か ? 守護神か ? 習合する魔神たち

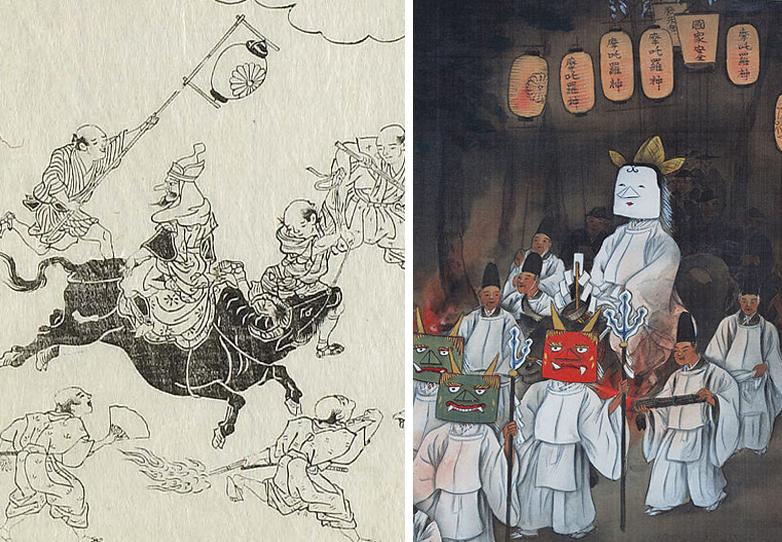

左 江戸時代の広隆寺 牛祭 摩多羅神は天狗鼻の面を付けている。

右 広隆寺 牛祭 1928年 『都年中行事画帳』摩多羅神は紙の大振りの面を付けていて、面のデザインをしたのは大和の石上神宮などで宮司の経験もある富岡鉄斎らしい。

それではまず、摩多羅神とはどのような存在であったかを見てみきたい。天台僧、円仁(えんにん 794‐864)が音楽的な調べに乗せて歌う念仏である「引声念仏(いんぜいねんぶつ)」を唐の五台山から我が国にもたらそうと帰国の途に就いた時、船の中で突如、摩多羅神の声を聞いたというのがこの神のいわれであるらしい(『渓嵐拾葉集(けいらんしょうようしゅう)』常行堂摩多羅神の事)。その後、この円仁が比叡山の常行三昧堂で念仏と阿弥陀信仰を広めることになる。法然が尊敬してやまなかった僧である。実際の引声念仏の始修は弟子の相応から始まるらしい (山本ひろ子『摩多羅神』)。

この神は、民間信仰においては、大黒天(マハーカーラ)などと習合され福徳神とされることもあるようだし、荼枳尼天(だきにてん)を御するものとして病気治療・延命の祈祷の対象にされることもあった。また、広隆寺の牛祭(うしまつり)では、摩多羅神役は仮面をかぶり、着飾って牛に乗り、寺内を一巡して国家安穏・五穀豊穣・悪病退散の祭文を読むという。一説には、この牛祭の祭神は、やはり念仏三昧で知られる源信(942‐1017)が念仏の守護神として、この神を勧請して祀ったとされ、東寺の夜叉神もこの摩多羅神であるともいわれる。浄土信仰つまり阿弥陀仏と関係が深いようだ。先に見た多武峰などでの鬼払いの修正会や東大寺二月堂の「お水取り」で知られる修二会などでは、夜叉=悪魔が登場するのだが、毘那夜迦 (びなやか) というらしい。ちなみにチベットのポタラ宮で行われる鬼やらいの鬼は大黒天です。

摩多羅神のいわれを記した先の『渓嵐拾葉集 (1318) 』や『荒神 (こうじん) 縁起 (1332) 』には、毘那夜迦は歓喜天の異名とあり、極めて淫欲熾盛 (いんよくしじょう) であったため十一面観音が衆生のために美麗の女人となって毘那夜迦に慈悲の心をもつように諌めて妻となるという話がある。ちなみに東大寺二月堂のご本尊は秘仏の十一面観音である。そして、毘那夜迦とは荒神の異名であると記されている。大障礙心と大慈悲神を合わせ持つものが双身歓喜天、つまり聖天であり、それは毘那夜迦すなわち荒神だというのである。世阿弥の『風姿花伝』神儀云にも毘那夜迦は仏法の障礙神としてあらわれるのだが、こういう話になっている。昔、舎利弗が修行しているとそれを妨げるものが現われた。一体八面八手の長大者であり八人の眷属を率いていたという。誰だと問えば、三宝荒神毘那夜迦だと答えた。

毘那夜迦= (双身) 歓喜天=〔荒神〕

また、先の摩多羅神は、平安末から鎌倉時代にかけて成立した天台宗の厳格な口伝による灌頂儀礼である玄旨帰命壇 (げんしきみょうだん) に関係している神でもある。玄旨帰命壇は玄旨壇と帰命壇という二つの別個の儀式で、玄旨壇は天台開祖智顗 (ちぎ) から伝わるという一心三観を相伝し摩多羅神を本尊とする。帰命壇は阿弥陀仏を本尊とし北斗七星信仰に関わっていて、摩多羅神の鼓の舞とも関わっている(山本ひろ子『摩多羅神の姿態変換』)。『天台灌頂玄旨帰命壇口伝』には荒神との関わりが書かれているようである。この神にもすでに中世の神仏霊験譚や神仏習合が起動していた。

摩多羅神=〔荒神〕

そこで今度は、荒神とはいったい何者なのかという問題に関わることになるのである。

禅竹の『明宿集』には秦河勝が聖徳太子の仰せに従って「六十六番の物まね」を紫宸殿で勤め、この芸を子孫に伝えた後、摂津の国、難波の浦よりうつほ舟に乗って西海に出たとある。うつほ舟とはUFOの様な舟のことで、そんな名前の展覧会もあったような‥‥そして、播磨の国、坂越の浦に着く。浦の人間が引き上げてみると、人間の形になった。諸人に憑き祟って奇瑞をなしたために「大きに荒ぶる」という意味の大荒大明神と名づけられた。神と崇めて国豊かであったという。

祇園大明神は牛頭天王と素戔嗚尊の習合神

荒神は瀬戸内沿岸を中心に竈 (かまど) 神として、スサノオの本地である牛頭天王 (ごずてんのう) として、あるいは牛馬の守護神として広く信仰されていたが、由緒正しき神とは言い難いようである。しかし、山岳修験の世界では重視されていた。それに、胞衣 (えな) を荒神とする信仰もあって、胞衣は胎児を包む胎盤であり後産で排出されるが、かつては胎児を守護するものとして信仰の対象になり供養しなければ祟りがあるとされた。大阪市の真北にある勝尾 (かつお) 寺で11世紀に荒神祓が行われたというのが文献に見える最初であった。歓喜天との習合がすでにみられるようである。歓喜天は、先ほど登場した観音様を奥方にむかえた双身歓喜天のことである。三千世界と仏・法・僧の三宝を守護するとされる神であり、インドでは象頭人身の二体が抱き合った姿であらわされる。この荒神は、また、弁財天に鎮められる粗暴な八面八臂の悪神であったり(『元亨釈書』如意尼伝)、金剛薩埵と持物を等しくし、歓喜天の障礙の姿を現じる存在として金剛薩埵との関係が指摘されてもいる(『瑜伽経』注釈書)。修行者の修行を邪魔する神であるが、供養すれば反対にそれを成就させる神でもある。荒ぶるスサノオのような神であると同時に三宝を守護する神でもあるというわけだ。法性と無明、善と悪、光と闇などの相反する要素を合わせ持つ両義的神であった。

高橋悠助『禅竹能楽論の世界』収載

これを少しまとめておくと、猿楽の祖・秦河勝=荒神であり、荒神=摩多羅神という解釈があり、毘那夜迦=(双身) 歓喜天=荒神という説がある。全部つなぐと、

荒神=秦河勝=摩多羅神=毘那夜迦=(双身) 歓喜天=荒神

となるが、断定はできません。重要なことは、摩多羅神が国家安穏・五穀豊穣・悪病退散を言祝ぐ神であるなら、多武峰 (とうのみね) 寺において、翁はそれに対峙する存在だということなのである。それを囃す翁の言葉が例の「トウトウタラリ、タラハイランカ‥‥」というわけである。

このように仏在所つまり大陸起源の後戸における阿難らの六十六番の物まねに端を発して、摩多羅神と荒神との関係は毘那夜迦すなわち仏教障礙の鬼と荒神との関係などにいきあたった。これらの神々が『翁』と重なるとすれば、『翁』は、法性と無明、善と悪のような二元的対立を止揚する存在であり、摩多羅神のように童子を伴うとなれば、ユングの元型としての「老賢者」を思い起こさずにはいられないのである。元型は意識の底から突き上げてくる集合的無意識の持っているエネルギーの型、神話的なキャラクターなのだが、それにコミットメントできるようになれば人の魂の導者の役割をしてくれるようになるし、無視するようなことになれば最悪精神に異常をきたす。摩多羅神を言祝ぐ存在である『翁』は、ユングのいう「老賢者」の元型にぴったりフィットするのである。『翁』をテーマにエラノス会議復活を!

神代の翁

高橋さんの『禅竹能楽論の世界』からの記述はひとまず置いて、ここからは「神代」起源の猿楽・翁について考えていきたいのだが、禅竹の『明宿集』には春日明神=翁の一体説が説かれており観世座の六世・観世元広が描かせた宿神図の讃にも宿神とは春日明神とある。春日大社は第一から第四御殿まであり、第一御殿では、本地を釈迦如来あるいは不空羂索観音とし、大黒天などを祀り、第三御殿では天津子兒屋根尊 (あまつこやねのみこと) 、日吉 (ひえ) 山王七社権現の一つである山王十禅師、本地は地蔵菩薩あるいは弁財天であり他に宇賀神などを祀っている。宇賀神は宇迦之御魂神 (うかのみたま/穀物・食物の神) に由来し、人頭蛇身でトグロを巻き、頭部も老翁や女性であったりするらしい。この神は胞衣 (えな) 寿福神ともされ胞衣を荒神とする信仰が媒介になったとされる (山本ひろ子『宇賀神』) 。胞衣信仰や荒神信仰と関わるとともに、ミシャグチ神とも関係しているといわれている。ミシャグチ神は諏訪大社に祀られているが、蛇身のソソウ神も同時に祀られており、宇賀神を連想させる。『明宿集』では、母の胎内の子の胞衣とは襅 (ちはや) の袖であり、胞衣はすなわち荒神であると書かれている。襅とは、潜水艦の名ではなくて巫女さんや女官たちの着た貫頭衣型の上着である。

奥州平泉の毛越寺 (もうつうじ) には、「延年舞」と呼ばれる舞が残っていて、そこに「翁舞」の原初の姿が見えるという(西川照子『民間信仰における翁』/『翁と観阿弥』に収録)。この舞は、まず田楽にはじまり、ご本尊の摩多羅神に「祝詞 (のりと) 」を唱えた後、「老女」の舞、「若女」の舞がある。祝詞を唱える唱者がつけるのは鼻高の翁面であり高い鼻を外せば切顎の翁面になるそうである。「老女」の面は三番叟(黒式尉)に似ており、「若女」の面は「延命冠者」に似ているとのこと。「老女」も「若女」も神楽鈴を持っている。

毛越寺「延年舞」 における「老女」の舞

西川さんは、江戸時代の『翁之伝』の「咲顔官者 (えみおかじゃ/延命冠者) 天鈿女命 (あめのうずめみこと) 也 猿田彦に向かう時 咲 (わらい) て立給う顔なり」を引用して延命冠者=天鈿女命ではないかとしている。天鈿女命は別名猿女君 (さるめのきみ) ともいい、猿田彦とは夫婦神である。そういえば猿田彦の面は鼻高だった。また、この『翁之伝』には「父尉、猿田彦大神也 天孫を導玉 (みちびきたまひ) 父の子をめくむ如くし玉ふに依て云」とある。父尉は猿田彦だというのである。ただ、この『翁之伝』という文献が由緒正しいかどうかは僕には分からない。

猿田彦と天鈿女

「ソノカミ、天ノ岩戸ニシテワ、神楽ヲ奏シテ、カタジケナクモ、天照大神イワトヲヒラキタマフ。ソノ神楽トイパ、猿楽ナリ。昔ワ神楽ト申ケルヲ、上宮太子ノ御時、神ノ字ノツクリヲアソバサレテ、申楽ト号ス」(禅竹/『明宿集』)とあり岩戸神事に関わっていたことを禅竹も強調したかったようである。

こうなると、なんとなく大黒天・弁財天=猿田彦・天鈿女命という関係も見えてきそうな雰囲気である。春日大社のお隣、興福寺の弁財天社では百体の大黒天神が埋められていることから大黒天と宇賀弁財天の一対観が窺えるという人もいる。宇賀神と弁財天はここでは習合している。しかし、この習合というシステムは面白い。あるいは大黒天・弁財天を一対となし「一切明神」として考える天台の教説もあるようである。

宇賀神を頂く弁財天 13世紀

宇賀弁財天 頭頂部

宇賀神 三室戸寺 宇治市

禅竹は翁を宿神(星宿の神)としている。一方で天地開闢の時より出現し、王位を守り、国土を利し、人民を助けること間断なしと書き、大日如来、阿弥陀如来、釈迦如来の法・報・応の三身を一得にしているという。宇宙神であり守護神に等しい。同時に住吉大明神、諏訪明神、塩釜明神の一体化として考えている。

住吉明神は伊弉諾尊(いざなぎのみこと)が筑紫の日向で禊をされた時に生まれた底 (そこ)・中 (なか)・表 (うわ) の筒男 (つつのお) 三神と神功皇后を祀っている。

御神楽 禊三筒男(みそぎみつつお)の底筒之男神の扇の舞

千葉県松戸神社

諏訪明神で祀られているのは、出雲系の建御名方神(たけみなかたのかみ)・八坂刀売神(やさかとめのかみ)あるいは土着のミシャグチ神やソソウ神である。ミシャグチ神を縄文神と考える人もいるが、飛躍し過ぎのような気がする。さえの神 (岐の神、塞の神、障の神、道祖神) といった土着の信仰の流れの一つには間違いないだろう。

塩釜神社は塩土老翁神(しおつちおじのかみ/塩筒老翁神という別名もある )を祀っているが、海の翁とも言うべき神で、天孫降臨の際には瓊瓊杵尊 (ににぎのみこと) に自分の国を譲っている土地神であり、潮・塩の神でもある。

住吉大社

諏訪大社には硯石の他、さざれ石、天逆鉾 (あめのさかほこ) などが祀られている。

鹽竈 (塩釜) 神社と同じ境内にある志和彦神社 宮城県 塩竈市

住吉の神は、藤原定家とも縁のある「和歌の神」でもあり、芸能と深く関わっていた。和歌にとっての枕詞が、能にとっての和歌ではないだろうか。筒(つつ)は星の義であるとされ、天体民俗学者の野尻抱影(のじり ほうえい)さんは住吉の神が三ツ星であることからオリオン座の三つ星を考えたらしい(『星の方言集・日本の星』)。能の『高砂』のシテが住吉明神であることを考えると、住吉の神は翁=宿神だったのであろう。ただ、宿神には別の意味もありそうなのだが、今回はここでとどめておきたい。

これもついでに言うと、秦河勝がこの世に現われた時、柳田國男さんのいう潜水艦(潜航艇)のような中が虚ろな壺に乗って桃太郎のように流れていたのは、泊瀬(はつせ)川、現在の初瀬(はせ)川で、そのあたりには十一面観音で有名な長谷寺がある。その下流は三輪山の麓に沿って蛇行し、大和川に合流して大阪湾に流れ込んでいる。住吉大社はこの大和川の河口近くの北にある。

長谷寺 奈良県 桜井市

長谷寺 十一面観音

長谷寺 観音万燈会

白い翁と黒い尉

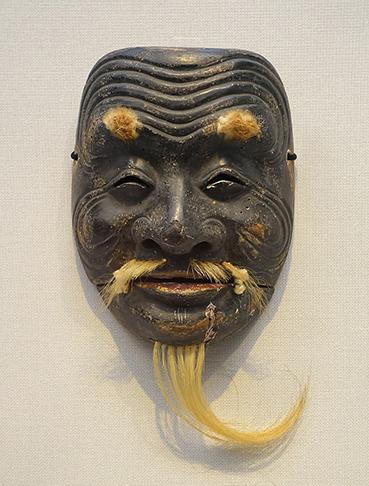

肝心の翁面のことであるが、禅竹は聖徳太子の作であり秦河勝から伝えられたる鬼面が自分の座にはあり、これと一対となる翁面があると書いている。同じく河勝から伝わる聖徳太子が所有していた舎利も伝わっているとして自分の円満井 (えまい) 座の権威の正当性を主張しているようだ。他に春日明神の御影も存在した。鬼面・御影・舎利を円満井座の三宝としている。禅竹は毎月一日に翁面と御影の供養をし、十五日には舎利の供養を、二十八日には鬼面を供養すると『明宿集』に書いている。鬼面供養を毎月二十八日に行うのは荒神供養のご縁だとしている。すると鬼面は荒神、あるいはそれに関係するものであったのだろう。仏舎利は当然如来に関係しているのであるから、春日明神としての翁は荒神と如来を一得とする存在になるのであろうか。こう考えるのは『明宿集』では、二相一如の構造は貫かれているようで、例えば猿楽六十六番の66は仏の三十三身の33の2倍となっているからである。やはり、翁=荒神と考えるべきだろうか。ほかに、観阿弥・世阿弥父子の結崎座(ゆうざきざ)には、翁の面が天から降ってきた面塚という場所の伝承があり、金春の竹田座 (円満井座) にも同様の伝承があるという。翁面には白色と肉色とがある。

春日名号曼荼羅 鎌倉時代 奈良国立博物館

それでは黒式尉の黒い面は何かというとよく分かっていないらしい。三番猿楽、つまり三番叟(さんばそう)の主人公である黒式尉の正体とその面 (おもて) である。大黒天との関係を考える方が早いと思うが、そうは簡単にはいかない。岩手県宮古市の「黒森神楽」では三番叟についてのこんな伝承が残っている。大変醜かった三番叟が美人に恋をしたが実らずその体はバラバラになって息絶えた。女は哀れに思い三番叟の体を繋ぎ合わせたが、一つたりない。顎が見つからないのだ。後から見つかったので糸で縫いつけたのだという。切顎にはなったが三番叟は蘇生し二人は結ばれる。色の黒いのはバラバラになった時、一度焼かれたからだそうだ(西川照子『民間信仰における翁』)。折口信夫(おりぐち しのぶ)さんは、黒山舞の昔から、黒川能、黒倉田楽、黒平三番叟と皆山中の黒い色に関わる特殊な舞踏芸能集団の歴史があり、「山人舞」との深い関係が窺われるという(『翁の発生』)。

丹波の山中、青垣には室町時代にさかのぼるという産土神、八幡神社の神事である「青垣三番叟」が伝えられている。八幡神社は、武人を守護する神として有名だが、応神天皇を主神とし、宗像三女神である比売神(ひめがみ)、応神天皇の母である神功皇后を祀る。翁神事とは縁が深い神社である。この「青垣三番叟」では白い翁が両手を捧げて達拝し、父尉が「烏跳び」をし、最後に黒い翁が「方固め」をして四方を祓い清めるそうである。この三つの所作は能狂言ではすべて三番叟が行うものである(西川照子『民間信仰における翁』)。

『翁と観阿弥 能の誕生 能を読む①』

『翁と観阿弥 能の誕生 能を読む①』という著書には狂言師や能楽師との座談会が収録されている。現在の能・狂言の演者たちは三番叟をどう考えているのか興味深いのでご紹介しておこう。三番叟には「揉みの段」と「鈴の段」という見どころがあるのだが、狂言の茂山千作さんはこう述べている。「揉みの段」は田を耕すので、大地を踏み固める舞であり、「鈴の段」はその耕した田に稲種を蒔いてゆく。それで鈴を籾に見立てて種を蒔くように振るのだと。「揉みの段」には「烏飛び」というのがあって、腕に衣装の袖を巻きつけ「えーい、えーい、えーい」と三回飛ぶのだそうだ。茂山千作さんは大小前から目付柱までの距離を三回で飛んでいたそうである。それから、同じく狂言方の山本東次郎さんは、江戸時代の式楽(能は公式行事で演ぜられる舞踏・音楽だった)では、「翁」が「天下泰平、国土安穏の今日(こんにち)の御祈祷なり」と祝言を述べると将軍は自分の敷物を降りて「翁」に両手をついて敬意を表したという話を聞いているという。三番叟は不思議な「間」で拍子を踏むのだけれど、そのスタイルがいくつもあって、この「間」にリズムを合わせていくことは技術的に大変難しいそうである。『翁』の動画がYou Tubeにいくつかあって、新しい収録もあるのだが、これが一番良いと思うものを巻末に掲載しておいた。あとで見ていただけたらと思う。金剛流の『翁』だが、とても品格がある。小鼓方の大倉源次郎さんは、稲作が伝墦していく中で、土地鎮めと豊作祈願は、ついて回ったはずで、春日信仰や国分寺などの勢力拡大に伴ってこの芸能も広まっていき、観阿弥の時代に祭礼芸能から能に移行したと考えている。鼓の作り方など、とても面白い話も出てくる。

三番叟は、農耕儀礼との関係を考えるのが一般的なのかもしれない。『翁』=まれびとを主張する、折口信夫さんの『能楽に於ける「わき」の意義/「翁の発生」の終篇』という意義深い一文は、「翁」に対する黒尉、即ち三番叟は、誰が見ても、白式の尉のもどきである事が理解でき、翁が神歌を謡いながら舞うた跡を、動作で示すのが三番叟であると述べている。それらのことは僕の中では今だに謎である。沖縄のあかまた・くろまたも気になるところなのだが‥‥

しかし、翁=鬼爺でもあるのか。ガーン!

世阿弥 『風姿花伝』

花なくば面白き所あるまじ。およそ、老人の立居振舞、老いぬればとて、腰・膝をかがめ、身をつむれば、花失せて、古様にみゆるなり。さる程に、面白き所、稀なり。ただ、大かた、いかにもいかにもそぞろかで、しとやかに立ち振舞ふべし。ことさら老人の舞がかり、無上の大事なり。花はありて年寄りと見ゆるる公案、くはしく習ふべし。ただ、老い木に花の咲かんがごとし。(「老人」)

日本思想体系 『世阿弥・禅竹』

翁の字につきて、秘密灌頂、口伝にあるべし。大かた「公 (キミ) の羽 (ハネ) 」と書きたり。‥‥ここによりて、四海を駆ける心を以て「公の羽」と書きたるについて、山王の習いあり。しかれば、王は山王、山王すなわち翁、一体分身にてましますなり。惣じて、翁の覚体、観念して思えば、虚無の妙身、過去の遠々の昔なるを翁という。父母未生以前、本来の面目なれば翁という。(禅竹『明宿集』)

山本ひろ子『異神』

牛頭天王(ごずてんのう)は、須彌山の豊饒国のとうむ王とさいたん国の女との間に生まれた王子で、丈九尺二分、赤い七本の角を頭に生やし、左手に瑠璃壺を持ち右の手には「百しゅの三字(薬師の三界印?)」を持つ。‥‥ある時、日本に渡ることにした天王は桑の舟に乗って出かけるが、毒蛇が舟めがけて泳いでくる。毒蛇に航海の目的を語ってやると自分はあなたの子供で一人捨て置かれたので後を追って来たという。疑心暗鬼となった后だが、毒蛇はこう語る。‥‥毒蛇は一尺四寸の十一面観音となって現われた。

『異神』より「牛頭天王島渡り」祭文の要約の一部である。

牛頭天王と薬師如来、、十一面観音、胞衣との関りが窺える。

摩多羅神二童子図 輪王寺 『異神より』

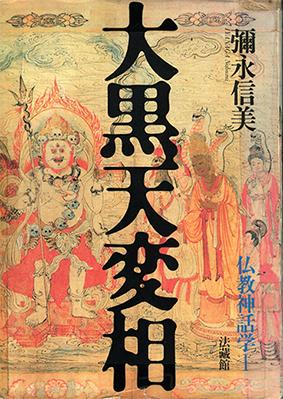

彌永信美 『大黒天変相 仏教神話学Ⅰ』

マハーカーラー (日本でいう大黒天) は、インドでは「偉大な時間」であった。Kᾱlaは時間を意味する。世界を滅ぼす死の支配者シヴァの黒い忿怒相(『マハーバーラタ』)であり、男根形で象徴されるシヴァの十二大リンガの一つである。ギリシャ神話でも時間の神クロノスは全てを食べ尽くす黒い神であった。シヴァは世界滅亡の時、世界を焼き尽くして自己の中に吸収する絶対的時間、破壊神である。その他、マハーカーラーに関する説としてシヴァの末子説があり、インド古来の聖典であるタントラでは棍棒あるいは三叉戟を持つ忿怒相の神であり、時に赤い服をまとった太鼓腹の子供の姿で登場する。ヒンドゥー教のなかでは日本における大黒天のような人気は無い。

マハーカーラ アメリカ自然史博物館

マハ―カーラ 1500年頃 チベット

天野文雄 『翁猿楽研究』

能勢朝次さんの名著『能楽原流考』を踏まえて翁猿楽の成立、翁面などについて書かれている。例えば、興福寺宗徒が近世に編纂した文献には西金堂修二会の呪師法 (しゅしはしり) は興福寺の賢璟 (けんけい) 法師の作とされ、刀を用いた軍荼利明王行法であるという。金堂の修二会は早くに廃れ、春日社に移され、猿楽が代行するようになったと言われるが、呪師法から『翁』へは飛躍があり、そのギャップが埋められていないと言う。

東大寺 修二会 お水取り

お水取り

二月堂縁起には、魚を採っていて諸神が集う二月堂への参集に遅れた若狭の国の遠敷(おにう)明神が二月堂のほとりの閼伽井 (あかい) から香水 (清水) を涌き出ださせ観音さまに奉ったというのが「お水取り」の由来。

「お水取り」の行列は、13日の午前1時過ぎ、咒師 (のろんじ) 童子が抱える咒師松明が行列を先導し、篝火(かがりび)を焚き、奏楽の中、堂童子、御幣を捧げ持つ警護役、汲んだ水を入れる閼伽桶を運ぶ庄駈士(しょうのくし)らが、しずしずと石段を下り、途中興成神社で祈りを捧げ、閼伽井屋(若狭井)に到着する。「お水取り」の井戸は閼伽井屋という建物の中にあり、当役の者以外は誰も入ることも窺うことも出来ないという。そこに到着すると咒師、堂童子等が中に入り水を汲み、閼伽井屋と二月堂の間を三往復して、お香水が内陣に納められる。

夜叉/ヤクシャ

夜叉の王クベーラ

ヒンドゥー教の半神で富の神であり、矮星を指す。

ヤクシ二 クベーラの配偶神

ヤクシャ アータヴァカ 14世紀

森の奥に住むと人を食べると言うヤクシャ。仏陀によって回心し、八大ヤクシャ将軍の一人、大元師明王となった。

五秘密曼荼羅

中央に大きく金剛鈴と五鈷杵を持つ金剛薩埵を描き、 矢を持つ欲金剛、背後から金剛薩埵を抱く触金剛、摩竭魚幢というのぼりを持つ愛金剛 (右端)、両手を握って(二手金剛拳)座っている慢金剛を描く。 『図録 別尊曼荼羅』

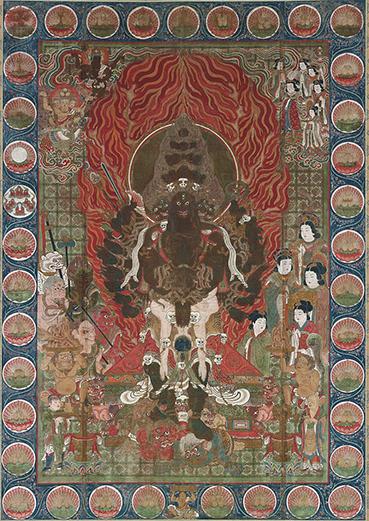

如来荒神曼荼羅

高橋悠助『禅竹能楽論の世界』収載

五秘密曼荼羅の持物である宝冠、金剛鈴、金剛杵、宝珠、蓮華、羯磨、宝塔は如来荒神曼荼羅 (南北朝-室町時代 徳楽寺) にみられる持物と等しくする。

春日大社

四つの本殿のうち奥から

●第一殿 武甕槌命 (たけみかづちのかみ) 藤原氏守護神(常陸国鹿島の神)

●第二殿 経津主命(ふつぬしのかみ) 藤原氏守護神(下総国香取の神)

●第三殿 天児屋根命 (あめのこやねのみこと) 藤原氏の祖神(河内国平岡の神)

●第四殿 天美津玉照比売命(あめのみつたまてるひめのみこと) 天児屋根命の妻神 藤原氏の祖神(河内国平岡の神)

コメント