中国詩人選集6 『蘇軾』

山東半島から望める渤海湾は古くから「仙界の入り口」として知られていた。秦の始皇帝はこの山東半島の山々に足繁く通ったという。渤海の水平線の彼方には蓬莱 (ほうらい)、方丈、瀛州 (えいしゅう) といった仙人たちの住まう世界があると信じられていた。始皇帝が徐福に命じて不老不死の仙薬を求めに行かせた地もここである (司馬遷『史記』) 。そこには時折、実在せぬはずの楼閣が浮かび上がった。

元豊八年 (1085) 、北宋。 山東半島の東端、海に突き出した登州の地に蘇軾は立った。ここには海市、つまり蜃気楼が立つと言う。長官として赴任したわずか五日目には都に呼び戻されたのだった。開封に戻る前にその神威を一度はこの眼で見たかったのである。土地の老翁は「長官、蜃気楼は春や夏に出るもので、こんな歳の暮れには、まずお目にかかれませんな」と言う。残念に思い海神の広徳王 (東方を封じている四海竜王のうちの一尊) の廟に祈ったのだが、その翌日の海は神がかった。こうして、この詩は誕生したのである。

『海市 (かいし) 并 (なら) びに叙 (じょ) 』

予 (よ) 登州の海市を聞くこと旧 (ひさ) し。父老云う、「常に

春夏に出ず、今歳晩 (く) れたり、復た見えじ」と。予

官に至り五日にして去る。見ざるを以って恨みと為す。

海神広徳王の廟に禱 (いの) りしに、明日 見えたり。乃 (すなわ) ち

この詩を作る。

(叙)

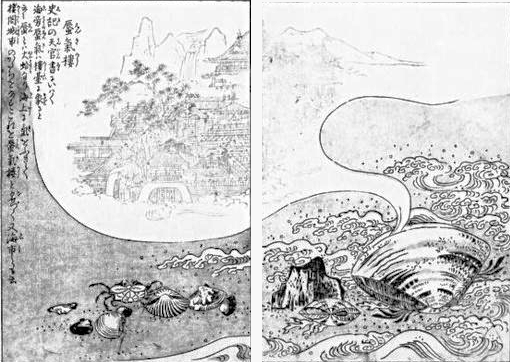

出現したのは壮麗な楼閣だった。伝説の蜃が、その怪異を吐き出したのだ。蜃とは大蛤のことである。古来、孟冬の月には「水始めて氷り、地始めて凍り、 雉大水に入りて蜃と爲り、虹藏 (かく) れて見えず」とある (『礼記』「月令 (がつりょう) 」) 。キジが海に入って大蛤になり、あるいは龍がキジと交わって生まれた、この怪物が、「ハァーッ」と息を吐くと空中に楼閣を作り出すのだという。

ハマグリなどの二枚貝は舌状の腹足を出して海底を移動したり海中を浮き上がり移動する。砂を吐けば気を吐いているように見え、それが蜃気楼という分けである。貝と蜃気楼はイメージ的に繋がる。しかし、雉は何なんだろ ? 山東半島から見る渤海湾は日本の富山湾などと同様に蜃気楼のメッカだった。それを見て蘇軾が欣喜雀躍したかは、その後の連をみていただきたい。

蜃気楼 鳥山石燕 『今昔百鬼捨遺』

東方の雲海 空 ( くう) 復 (ま) た空

群仙 出没す 空明の中

浮世 (ふせい) を蕩揺 (とうよう) して 万象を生ず

豈に 貝闕 (ばいけつ) の珠宮を蔵する有らんや

心に知る 見る所の皆 (みな) 幻影なるを

敢て 耳眼を持って 神工を煩わす

「歳寒うして 水冷かに 天地閉じたれども

我が為に蟄 (ちつ) を起し 魚竜を鞭うて」と

重楼 (じゅうろう) 翠阜 (すいふ) 霜暁 (そうぎょう) に出で

異事 (いじ) 百歳の翁を驚倒せしむ

(第一・二連)

東の彼方の空漠とした映光のなかに群仙が現れ、浮遊する揺らぎの中から万象が生まれる。陶淵明の曽祖父・陶侃(とうかん/259‐334)は天門にまで上り詰めて最後の門の所で門番の杖に打たれて地上に墜落した夢を記し (『晋書』陶侃伝) 、あるいは、ウィリアム・ブレイクが幻視の不思議を詩に成したように、蘇軾も詩を書いた。老翁を驚愕させはしたが、そこに見えるものは幻影だ。ハマグリの吐き出した楼閣に真の宮殿などあろうはずはあるまい。現実を見よ。人間は夢幻から醒めようとしていたが、冷たい水の中に眠る龍を叩き起こしてまで、この景色を顕現した海神に感謝するのである。

人間の得る所は力もて取る容 (べ) し

世外 (せがい) は物無し 誰か雄を為せる

率然として請うこと有りしに 我を拒まず

信 (まこと) に我は人の厄 (わざわい) にして 天の窮せしめしに非ざりき

潮陽の太守 南遷 (なんせん) より帰り

喜び見る 石廩 (せきりん) の 祝融 (しゅくゆう) と堆 (うずた) かきを

自から言う 「正直 山鬼をうごかせり」と

豈 (あ) に知らんや 造物の竜鍾 (りゅうしょう) たる哀 (あわ) れみしを

眉を信 (の) べて一笑す 豈に得易 (えやす) からんや

神の汝に報ずること 亦已 (またすで) に豊なり

斜陽 万里 孤鳥 没す

但だ見る 碧海の青銅を磨 (みが) けるを

新詩 綺語 亦た安 (いずく) んぞ用いん

相与 (あいとも) に変滅して 東風に随わん

(第三~五連)

蘇軾の人生観が滲む。 高楼が建ち並び、真珠の宮殿が輝くとしても風が吹けば消えてしまう儚い現象に過ぎない。かつて権力の中枢にいた彼が、一晩で罪人として流されたように、人の世の栄華もまた、海市と同じ「空(くう)」に過ぎなかった。この世では力任せで、ものは得られる、だが、この世のものではない神霊が自分の願いを聞き届けて下さった。自分の境遇は人がもたらした災厄であり、天意によるものではなかったろう。

唐の韓愈が潮州 (台湾対岸の地域) に左遷され、この南方の旅からの帰途、衡山七十二峰の石廩 (せきりん) 、祝融の峰を見た喜びを詠い「自らの正直な心が山の神を動かした」と誇った。しかし、それは黄州での自分の境遇と同様な韓愈のそれを哀れんだ神の恵だった。

夕日の光の中を万里の彼方に一羽の鳥が消えてゆく。海面は磨かれた青銅のように輝いている。煌びやかな言葉も何の役に立つだろう。東風が一たび起これば万象と同じように変滅をたどるだろうに。

衡山 (湖南省)

禍福糾う生涯

1036年、四川の眉州に蘇軾は生まれた。その三年後に弟の蘇轍が生まれている。父の蘇洵と合わせて世に三蘇と呼ばれる文学者だった。紫式部が亡くなって22年後 (長和三年説による) のことである。20歳の頃、都の開封に上り文官試験に兄弟共に合格、官吏としのキャリアを積んで行った。試験官が大物政治家で詩人として高名な欧陽脩であったことは僥倖と言う他なかった。

蘇軾の六十六年の歩みは、まさにローラーコースターの如くだった。 天才と謳われながらも、王安石の変法を批判したことで、都を追われ、黄州 (湖北省) へと流された。そこで彼は、小さな土地を耕し、自らを「東坡居士」と称した。東坡肉(トンポーロー)を作ったかどうかは知らないが、土にまみれて生きることに親しんだ。彼は悟る。 「人生の苦難は、天が与えた窮乏ではない。それは人が作り出した厄災に過ぎない」と。山東の登州の長官になって海市を見たのは、この流罪が解かれた直後のことだった。

皇帝の秘書官となったが保守派のやり方を厭って地方へと転出しては都に呼び返されということを繰り返していく。1094年 (59歳) 、改革派が復権すると台湾に近い恵州への左遷、流罪となり、さらに後に最南端の海南島へと流された。だが、三年の後、皇帝の哲宗が崩御したことで再び名誉回復し、帰都への途についた。正に禍福の糾 (あざな) える縄の如くだった。

花ひらく中国ルネサンスと蘇軾

「春宵一刻値千金」と詩に詠んだ蘇軾、第一級の文人である。山水に遊び、禅を極め、書を尊び、茶に目覚めた。流浪の日々の中、蘇軾を支えたのは「美」と「知」の世界だった。

その頃、絵画は技芸を越え、知性溢れる芸術となる。視覚芸術が宇宙を写し出す鏡として輝かしい芸術性を誇っていた。蘇軾をはじめ、欧陽脩、黄庭堅、郭若虚らは、そのことに気づきはじめる。盟友である郭熙 (かくき) が描く『早春図』、雲海に浮かぶ山水のその懐で遊ぶ。「詩は形のない絵であり、絵は形のある詩である」 と。

郭熙(1023頃-1085頃)『早春図』部分

台北故宮博物院

蘇軾の中で自然は神霊と等しいものとなり彼に語りかける。彼は廬山 (ろざん) を訪れ、その壮大な自然の中で一つの真理に目覚めた。滝の音を聞き、夕闇に染まる山々を眺めた瞬間、彼の心に何事かが起きる。道元の『正法眼蔵』の「山水経」は、蘇軾が東林寺の常総禅師に送ったこの悟道の詩から着想を得ている。自然は語ったのだ。

渓声 便 (すなわ) 是 (こ) れ広長舌 (こうちょうぜつ)

山色 (さんしょく) 豈 (あに) 清浄身 (しょうじょうしん) に非(あら) ざらんや

谷川のせせらぎ、それこそが仏の説法である

山の姿、それ自体が仏の清らかな体ではないか

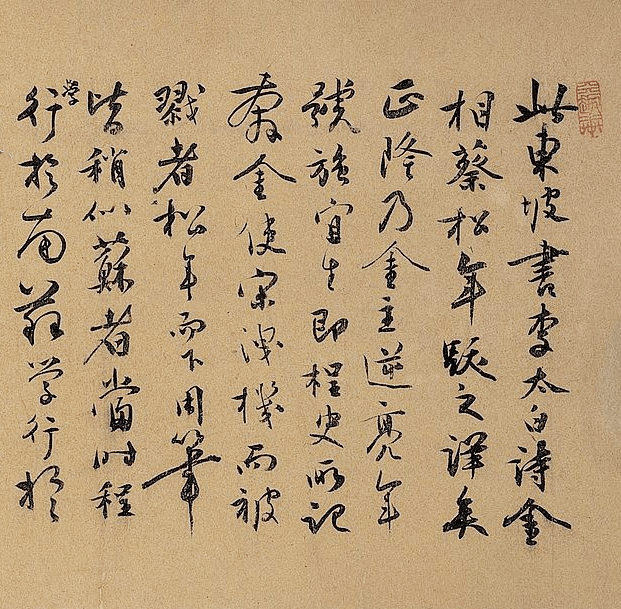

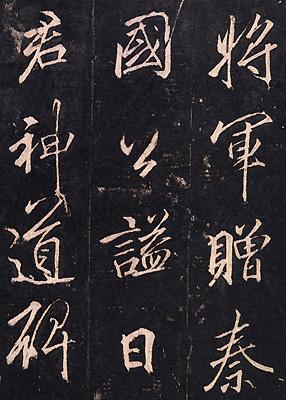

書画同源と言われ、特に士大夫層にとって書の技芸は精神の発露と変わらなかった。王義之・献之や顔真卿と定石どおりに学んだ後、唐代の楊凝式と李邕 (りりょう) を学んだ。蘇軾は米芾 (べいふつ)・黄庭堅・蔡襄と並ぶ書の名手と評され、ことに『赤壁の賦』、『寒食帖』は名筆として名高い。ここでは蘇軾の『李白仙詩』と李邕の『李思訓碑』をご紹介しておく。

左 蘇軾 『李白仙詩』 部分 1093

右 李邕『李思訓碑』李思訓は北画の祖と呼ばれた。

酒を愛し、その「酔」の中に詩情を見出す蘇軾だったが、同時に茶を愛し、その「醒」の中に清風の逸楽を見出していた。 茶を煎じる時、湯の中に生まれる小さな泡を「蟹の眼」「魚の眼」と呼び、松風のような沸騰の音に耳を澄ます。魚眼や、松風、煎じるという表現があることから陸羽の茶経が言祝がれているのは確かだ (『試院煎茶』) 。西蜀は昔からの茶の産地だった。一杯の茶の中に、飛雪のような軽やかな泡が踊る。その「醒(せい)」のひと時こそが、過酷な現実を生き抜くための彼の武器だったのかもしれない。

蘇軾(1037-1101)

趙孟頌 画『赤壁二賦冊』

東風と共に去る

宮廷の高級官吏の拝命と左遷が繰り返される人生。最晩年の66歳の年のこと、赦免され海南島の流刑の地から都へ戻る途上、蘇軾は病に倒れる。南京を過ぎて常州に至った時である。沈みゆく夕日の中、万里の彼方へ一羽の鳥が消えていった。その光景を眺めながら、彼はかつて登州の海で見た青銅のような海面を思い出していたかもしれない。きらびやかな言葉も、もはや無用。すべては東風に従い、消えてゆくのだ。華々しい都での栄光ではなく、最も苦しかったはずの流浪の日々と詩作こそが自らの人生の誇りであったという。こうして、宋代ルネサンスの巨星は逝った。

夜稿百話関連リンク

第80話 西有穆山『正法眼蔵啓迪』

第85話 識られざるもののイメージ part2

西有穆山 (にしあり ぼくざん)『正法眼蔵啓迪』

曹洞宗管長(1902)による『正法眼蔵』の解説。

弁道話、魔訶般若波羅蜜、現成考案、一顆明珠、即心是仏、有時、山水経、心不可得 収載

『中国の茶書』

布目潮渢・中村喬編訳

とりわけ宋代の茶の記述に詳しい。宋二代皇帝太宗の時代の北苑の茶園・龍焙、宋代の文人陶殻の『清異録』、葬襄 (さいじょう) の『茶録』、徽宗の『大観茶論』、蘇軾の『試院賎煎茶』などが収録されている。

コメント