心理学という経験領域においては白と黒、光と闇、善と悪は等価的対立物である。したがって、キリストというシンボルにもその反対物が付き従う。これが反キリストという形姿にほかならない。それはまた、先鋭的に対立化する現代のさまざまな出来事の中にも映し出されている。これらの現代の出来事の本性は、終焉に近づきつつある双魚宮というキリスト教の時代に照応しているからだとユングは考えているのである。

魚座における春分点

古代より占星術では太陽が通過する黄道に12宮が配されてきた。春分点が黄道のどの宮にあるかが重要視されていた。 地球の地軸は黄道面に対して23.5゚の傾きを持っていて、傾きはじめたコマが見せるような首振り運動をしている。 これを「歳差運動」といい、25,920年かけて1回転している。この運動により春秋分点(地球の赤道の真上にある天の赤道と太陽の通過する黄道の交点)は徐々に移動する。春分点が双魚宮に移った時、一つの時代(アイオーン)が始まったのである。西欧において、それはキリスト教の時代といってよかった。

魚座のある双魚宮の前は、春分点は牡羊座のある白羊宮にあった。キリストは去っていく時代の最後の雄羊(新約の子羊)として犠牲となり、同時に、人となり給うた神は「魚」として、あるいは「人を漁る漁師」として新しい時代の幕開けを飾ったのである。キリストがエジプトの神々と同じく太陽と深い関わりを持つことが分かる。現在は双魚宮から宝瓶宮へと春分点は移行しつつある。水瓶座の時代が到来しているのである。

魚座は二匹の魚が紐で繋がれている形をしている。第一の魚は垂直で頭を北に向けて位置し、もう一方の魚は水平で頭を西に向けている。この二匹の魚の向きは垂直とまではいえないにしても、それに近い。占星術的に考えるならキリストを北向きの魚であるとすると西向きの魚は反キリストに当たるだろうとユングは考えている。それを「上方を志向するゴシック的努力」と「地球の征服と自然の制圧というルネサンス以降の水平的志向」という構図に結びつけることも可能だという。15世紀後半には『反キリスト』という本が版を重ねたことを強調している。ユングにとってルネサンス以降は反キリストの時代なのである。そうなのか‥‥

バビロニア、フェニキア、インドなどシンボル史上に現われる魚は野心的で、好色で、飽くことをしらず、物欲しげであって、要するに世俗的な虚栄と地上の快楽のイメージを一身に担う、呑み込もうとする貧欲さの考えられうる千姿万態であるようだ。デュポンによって切り取られたオシリスの男根をたいらげたのはオクシリュンコスという魚であった。キリスト教の魚のシンボルであるイクテュスは、ギリシア語であるが、神の釣竿の餌であるらしい。死と悪魔であるレヴィアタンは、この神の釣竿で捕らえられる。ユダヤの慣習ではレヴィアタンは聖体を表す食べ物の一種で、信者の死後の生活にとっておかれる。信者たちは死ぬと魚の衣をまとうという。

イクテュス (生ける魚) 3世紀 ローマ

リシニア・アミアスの墓碑 最古のキリスト教碑文

レヴィアタン(右) アンブロジアナ聖書 1238

キリストは人を獲る漁師ばかりではなく、「聖体として」食べられる魚でもあった。しかし、イクテュスは一匹であり、二匹の魚座との関係は、はっきりしている訳ではない。シリア・フェニキアではかつて魚祭祀が盛んであったし、エジプトでもそうであった。魚は一方で不純で憎悪のしるしであったが、他方では魂のシンボルとして祭られたのである。まさにアンビヴァレントな存在だった。

対立物の一致というのは原始時代の神概念においてはごく普通のことだったとユングはいう。神は深く考えられることもなく無造作に受け入れられていたからだというのである。それが、熟考反省する意識の段階になると、誰もがなんとか回避しようとする大問題になってしまうという。悪魔の地位がキリスト教の教義においては隔靴搔痒の感があるのはそのためだというのである。心理学の見地からすれば集合的な考え方の中にそれを補償するような存在を確認できるはずであり、錬金術師たちは、原始的な神のイメージをある程度意識的に再生しているように見受けられる。地獄の業火に燃え盛る愛の神のイメージなどという大胆きわまりない見解も、地獄に関わる一切のものとキリスト教的神概念とが必然的に新しく結びついた結果なのだというのである。

錬金術に魚象徴が最初に登場するのは十一世紀といわれている。「海の中にまるい魚がいて、その魚には骨もなければ皮もない(『錬金の術叢書』)」。‥‥魚とは言えないのではなかろうか。ゆっくり暖めるなり煮るなりすると「光輝く」。それは水母のイメージに近い。真の熱や火としての海の星(ステラ・マリナ)あるいは「ひとで」という愛の象徴になる場合もあった。それは、海の中で燃えて赤く光るサンゴでもある。神自身がその中で燃えているところの生きた火、消えることのない火の中に固定されるメルクリウスとされ、あるいは哲学者の火とされる。‥‥要するに熱と関わっている。この火はメルクリウス(水星)と太陽を統合し誰にも分解できない一体のものにする。「火であると同時に水である」。‥‥対立的一対であるらしい。

その見えない火の内に業(わざ)の秘密が隠されているという。それは同時に磁石に引きつけられる真の鋼鉄=第一質料でもある。‥‥シンボルは変換し変容するという原則がある。マグネシアは磁力に似た隠れた力を指すものでもあり、体に石を持ち磁力を放つ魚が錬金術には登場するのである。一方で海の星は体の中の器官も意味するという説がある。舌である。ヤコブの手紙にあるように「舌は火である。不義の世界である。舌は私たちの器官の一つとしてそなえられたものであるが、全身を汚し、生誕の車輪を燃やし、自らは地獄の火で焼かれる」とある。悪しき魚は抑制がきかない魂の破壊者でもあるのである。

アラビアの蛇『リプリー巻物』

写本、16世紀

やはり11~13世紀に南ヨーロッパを中心に勃興した清浄なるものを意味する「カタリ派」は、グノーシス的な色彩を色濃く持っていたが、キリスト教異端派とされた。ユングによれば、彼等には牛のように繋がれた二匹の魚についての記述があり、それを「統治する力」の象徴と考えていたようである。11世紀は双魚宮時代の半ば、二匹の魚の中間を結ぶ紐の時代にあたり、占星術との関連を強く窺わせている。ついでに言うと、12~13世紀は錬金術がシチリアとスペインを経由して西ヨーロッパに侵入した時代である。こうして、彼等の思想も錬金術に浸透していった。魚が泳いでいる海は「永遠の水」、「秘密物質」であり、魚は霊と魂という二重の姿として描かれる。鹿と一角獣、二匹の獅子、犬と狼などのような組み合わせと同じであり、メルクリウスの二重性を暗示している。

part1 キリストの影で述べたように、心理学的には、キリストは「自己 (セルブスト) のシンボル」である。キリストと「自己」が似ているのは心理学上の問題であり、それはキリストと魚が類似しているのが神話学の問題であるのと同じである。キリストは一連のシンボルないし「寓喩」を悪魔と共有している。例えば獅子、蛇、毒蛇、鳥(悪魔のことを夜の鳥という)、鴉、鷲、魚といったもので、ルシフェルつまり明けの明星はキリストと悪魔両方を指している。魚と並んで蛇が最も古い寓喩の一つであるとユングは書いている。

ヒポリュトス(初期キリスト教の対立教皇のことか)は神の息子とは蛇のことであり、彼は父なる神のしるしを上から持っておりたが、彼らが眠りから覚めさせられてしまったために、その「しるし」をまた天に持ち帰るのであると書いている。‥‥どうも蛇は天と地を結ぶものらしい。

『真鍮の蛇の飼育』

ウィレム・イグナティウス・ケリックス(1682-1745)

原始キリスト教では蛇のシンボルは人気がなく、一方グノーシス教徒にはヌース(理性)の象徴として人気があったようである。創世記第三章の蛇は、「樹木神霊の化身」を具現化したものだとユングは書いている。蛇は伝統的に樹木に沿うなりその上にいるなりした図が描かれてきた。樹木は変容過程の進展、段階を表している。‥‥樹は天への梯子でもある。グノーシスのセツ派では父なる神を脳に、神の息子を脊髄になぞらえていたようで、脊髄は蛇をイメージさせる。その蛇が象徴するのは精神的・抽象的な傾向であり、同時に動物的あるいは性向的な「冷血」、つまり人間味のない傾向である。端的に言えば人間の中の超人間的なものであった。‥‥超人のシンボルであるツァラトゥストラのような蛇。

エヴァを誘惑した蛇以外にもキリスト教で知られているのは、モーゼの「銅(あらがね)の蛇」であろう。モーゼは神の言葉に従って青銅で蛇を作り旗竿の先に掲げ、この蛇を見たイスラエルの民は炎の蛇にかまれても命を永らえたとある。

メルクリウスの噴水

「鉱物、植物、そして動物である水銀は

ひとつである」

『哲学者の薔薇園』 1550

錬金術には磁石が登場する。ユングはそれに見られる磁性体の牽引力の出どころはロゴスであり、系統だてて明確に表現された思想、つまり意識内容であるとし、それは「教義の水」が意味するところに近いという。人間的な領域から上に引き上げられたものに対する畏怖の念をそれは生じさせる。つまり蛇のような作用である。蛇は魚と同じように暗闇、深淵、水底、洞窟、夜を表す化身であり、超人間的な体験のことを指している。それは神の息子であった。

17世紀の錬金術書である『化学の劇場』 における『アリストテレスの論説』には、蛇についてこう書かれている。「蛇は地上のどの動物よりも狡知に長けている。美しい皮膚をして無邪気な顔をのぞかせる。そして水に沈められると、<原物質>さながらに、幻想の力で己を形づくる。すなわち水の中で大地のエネルギーを吸収する。これが蛇の体である。ところが蛇は大いに渇いているために、水を飲みに飲んで度を過ごし、かくして己と一つに結びついている自然(己の体)を飲みつくして消滅させてしまう」。‥‥後半は己の尾を噛むウロボロスのイメージでもあり脱皮のことを指しているようでもある。

J.I.Hollandus

Chymische Schriften,Vienna,1773

水銀としての魚

錬金術で蛇は、啓示する神、ヘルメスあるいは「卑賤ならざるメルクリウス」と同類と考えられる。ヘルメスはトリックスターであり魂の導者である。メルクリウスは水銀と水星に関係する。蛇は天地創造の際の隠された「混沌塊ないし球形の塊」という根源的混沌の小塊の中に生息しているとされた。錬金術の作業の際にあらゆる悪さを仕掛ける誘惑者たる悪魔でもある。‥‥そういえばメフィストフェレスの伯母さんは蛇であった。

蛇はおおかたの予期に反して原人間の対応物となる。蛇は良く知られたキリストの寓喩であり、他方で知恵と極めて高度の精神性という天分を付与されたものとみなされている。楽園、樹、大地のシンボルへと導く蛇はイシドルスの「異常生成した魂」、オリゲネスの「人間の中に含まれる動物」である。それは影であり、劣等的な人格、動物の本能とは区別できない人格部分を指すという。蛇は無意識的なもの、意識化不能のものに対応する。ただ、無意識な集合的無意識として、あるいは本能として独特の知恵としばしば超自然的とも思われる知識を所有している。この知恵こそ蛇(龍)が護っている「財宝」なのであるという。

『哲学者の薔薇園』 1550

さて、キリストのシンボルとして使われてきた魚と蛇についてそれぞれの変遷をご紹介してきたが、これからは実際の錬金術の業(オプス)を簡単に見ていきたい。ユングは『パラケルスス論』の中でこう書いている。「錬金術は太古からアルカナ(秘儀)を含んでいた。それはアルカナ哲学として生き続けた。その中心は<ヘルメス>ないし<メルクリウス>であり、水銀と宇宙霊としての二重の意味を持っていた。しかも、太陽(金)と月(銀)とを両脇に従えている。

錬金術の作業は、本質的には<プリマ・マテリア(第一質料)>、すなわちカオスをアクティブなものとパッシブなもの、すなわち魂と体に分離することであった。その分離の後で、両者は人格化された姿で「結合」もしくは「化学の結婚」の中で再び合一される。この「結合」は、「聖なる結婚」として太陽と月との祭儀的な「床入りの儀」として寓意的に表現される。この合一から「英知の子」もしくは「賢者の子」が生み出される。これが変容したメルクリウスであり、完全無欠な状態を示すために両性具有として描かれてきた」と。

第一質料=カオスは遍在性という性質を持つ。それはいついかなる場所にも見つかる。多くの言葉で記されてきたが、ユングに言わせれば何も語っていないに等しいらしい。‥‥やれやれ‥‥それはむしろ心的な発端条件を表す直観的一概念であるという。‥‥やれやれ‥‥生命の水、天、影、海、母、龍、金星、混沌、混沌塊、小宇宙、マグネシアなどの多数の名前を持つ。「マグネシアの場合のように錬金術師たちが没頭したのは無意識を表すために用いられたあれこれ数多い表現の中の一つを探し求めることだったからである。この無意識なるものは錬金術師たちの場合には穏秘なる魂の一部と目されていて、これは自発的な投影によって外界の未知なる化学物質の中に入りこんでしまっており、何百という秘密物質の姿に化けて彼らを手玉にとったのである」とユングはいう。これらのことがらは錬金術が化学的な事象などには全く無縁で「投影」などの心理学的な機能を必要としていたことを暗示しているという。投影はいついかなる場所においても起こりうるというのである。

「両性具有の息子あるいは王」

『哲学者の薔薇園』 1550

媒介者としての<息子>は、3と1の蛇を持ち

それらを結合する。蝙蝠の翼を特徴としている。

右手に「循環する蒸留」を象徴するペリカン、

足下に下界の三位一体を示す3つの頭を持つ蛇、

左手に黄金の花をつけた「賢者の樹」がある。

パラケルススは第一質料を「インクレアトゥム」という特殊な呼び名でよんだ。なんら元素的性質をもたない、霊気界(エーテル界)全体を満たす四大と万物の母である。いまだかつて創造されざりし神秘として将来にも存在せず過去の状態にも二度と戻ることがない。それは堕落したものであり、もはや復元されることがない。‥‥なんてややこしい言い方だ。神的なものより下位ではあるが、それと同時に生まれた一回かぎりの普遍的存在ということらしい。

カオス=混沌塊はニグレド(黒化)に照応する。それは意識と無意識の衝突であり、それによる混乱である。錬金術の作業はまさに暗黒への降下、ないしは無意識への下降とともに始まる。死と再誕の「腐敗」運動である。遍在する第一質料から原物質が生み出されるのである。

原物質だけでは同類のものが結合しているだけなので何も生み出すことができない。この時、隔絶された無意識の深みから王の叫び声が聞こえる。意識はこの叫びに応じなければならない。それは、「穴の中への降下」という儀式、あるいは「夜の航海」という冒険行となる。その目的は生の再興、死の克服と復活である。王と王女、金と銀、水と火、水銀と硫黄、などなどの対立物が結びあわされる。「対立物の結合」は、坩堝やレトルトの中の化学の結婚でもある。肉体を意味する父王は若返り、「王の息子」の姿に変る。変容が起こるのである。別の描写では父が息子を喰うという形で表現される‥‥あのゴヤが描いた『わが子を喰らうサトゥルヌス』を思い浮かべて欲しい。あるいは、太陽がメルクリウス(水銀溶液)の中で溺れる、太陽が獅子に呑み込まれるイメージでも表現される。男性的霊的な光のロゴスは自然との抱擁合体の内に埋没するのである。それは近親相姦のイメージをも伴う。

しかし、その罪ゆえに王の息子は死ぬ。意識は自分で自分を抹殺するのである。これは「魂の危機」に他ならない。それまで無意識の闇の中で死の影に覆われていた心の領域に豊穣な生をもたらすために自ら進んで死に身をゆだねる。生の可能性は兄―妹という対立対によって暗示されている。生を生み出す原動力になるためには、無意識が意識の介入によって活性化されなければならない。英雄神話の下降のためのメルクマールは、ほとんど例外なく危険な領域(海底、洞窟、森、島、山中)において「めったに手に入れることのできない宝」(宝石、処女、生命の妙薬、死の克服)を発見することである。その下降の冒険は地獄行きに等しい。心の未知の領域に突き進んだ意識が、無意識の太古的諸力に打ち負かされる危険を伴うからである。

錬金術の四要素構成。三位と一者

(肉体である女性)

『哲学者の薔薇園』 1550

錬金術師ヨハネス・グラセウスは、第一質料は哲学者の鉛であり、「(空)気の鉛」であるとし、この鉛の中に輝く白い鳩が居て「諸金属の塩」と呼ばれる。この白い鳩は白いヴェールに身を包み、純潔と叡知と金銀財宝を持ち、智慧の王ソロモンに屈するシバの女王であるとしている。キリストの母マリアは、「大地」「肉体」を指しているが、錬金術の書『パンドラ』では、冠をつけた彼女の上に鳩が舞い降りている。この「母」は、神即ち王のかたわらで玉座についている天の女王である。大地に属する物質は、この女王の内において変容し、復活した肉体として浄化され、神性に受けとられる。白い鳩は、時に楽園のイメージにもなる。楽園は錬金術師たちが好んだシンボルで「アルベド(白化)」すなわち再び手に入れた無辜の状態を象徴する。楽園の泉は「永遠なる水」のシンボルである。

『アリスレウスの幻像(錬金の術叢書)』では、死せる王の息子が生き返るには哲学の樹の実を食べなければならなかった。『リプリー巻物』で知られるリプリーの病める王も特殊な「生命の霊薬」によって病を癒さなければならなかった。それによって再生するとされる木は、キリストの十字架であり奇跡の木の実をつけた不滅の樹だった。母親は再び産むものとしての樹に等しいとユングはいう。母親が妊娠中に摂る養分は孔雀の肉と血である。孔雀は救済者を示す古代キリスト教の象徴の一つだった。孔雀は不死鳥の親しい親戚らしい。このキトリニタス(黄色化)の段階は錬金術の後期の歴史の中では省略されることが増えた。

錬金術書『化学の術について』では、メルクリウスは「宇宙の魂」としてグノーシスの「光の乙女」、キリスト教における「処女マリア」に比較される。そうなると「男の子」は「大宇宙の息子」ということになりこれもキリストのアナロジーとなる。それは「賢者たちの石」「原人間」「知恵の息子」と同じものを指す。キリストはいかなる罪にも陥らなかったので、その肉体においても諸元素は緊密な親和状態と結合状態にある。それゆえ神的精髄の不思議な合一ゆえに、キリストは彼の出生の目的である人間の救済のために自ら死を求めなければ、決して死ぬことはなかっただろうと作者は結論付けている。

キリストは、みずから進んで死に、復活する。金もまたいかなる欠陥もなく不易であって、あらゆる試練に耐える力を持ち、栄光に充ちている。しかし、不完全で病んでいる兄弟のために死に、その栄光の内に蘇り、兄弟姉妹を救済し、永遠の生へと染め変える。それらを完全ならしめて純粋なる黄金と化すのである。これがルベド(赤化)の段階をさしている。赤みがかった黄金の色に変容するのである。

「哲学者の息子」の象徴である復活したキリスト

『哲学者の薔薇園』 1550

だが、一人のヘラクレスとして神の「業(オプス)」を成就すべく地獄の闇に降りて行った哲学者は、もはや思弁的な実験者になりさがったとユングは書いている。パラケルススとベーメの思想において錬金術は、自然科学とキリスト教プロテスタンティズム的神秘主義の二方向に引き裂かれたというのである。17世紀には錬金術は衰退の一途をたどりはじめていた。薔薇十字結社が登場したのも錬金術の秘密が底をついたためだとユングは見ている。その後三百年以上を経て、日増しに色濃くなる唯物主義の時代精神にとって錬金術は嘘のかたまり、不合理の迷妄に過ぎないだろう。しかし、「メルクリウスの内に在る決して死に絶えることのないある実体」はけっして微動だにしないとユングは結んでいる。

錬金術師ゲラルドゥス・ドルネウスは「人間の体にはある形而上的物質が隠れていて、ほとんどの人には知られていない。この物質は‥‥治療薬を必要としない。これ自体が腐敗することなき治療薬にほかならない」と書いている。エーテルを思わせる記述だがこうも書いている。「哲学者たちは、いわば一種の神的な霊感によって知ったのである。この力と天上的な強さがその桎梏から解放されるということを。しかも解放するのはその対立物ではなく、‥‥この力自身に似ているものなのだということを。つまり、そのようなものはこの物質に相等しいがゆえに人間の中か人間の外側に見出されるので‥‥」。意識的に習得されなければならない教義は、肉体のなかに虜になっている教理または学理という対象を解き放つ器具でもあるというのである。教義を表すシンボルは教義の語る神秘的な対象そのものにほかならないとユングは強調する。ドルネウスは錬金術のとてつもないジレンマ「秘密物質は人間の内部に見出されようと外部に見出されようと、一つの同一のものであるというジレンマ」を極めて明確に意識した最初の思想家であったという。

「投影」は、決して作為的に行われるものではなく、自ずから生じるものであり、知らず知らずのうちに起こっているものであるとユングは書いている。「曖昧で未知なる何らかの外的なものの内に、それと気づかないまま自分自身の内面もしくは心をみいだす、これが投影である。精神と自然の照応関係の理論が先にあったのではなく、むしろ反対に投影関係の理論化が試みられていたと見るべきだというのがユングの意見である。「錬金術の実験者たちは化学の実験を行っていた間中、一種の心的体験をしていたということ、だがその心的体験が本人には化学過程の特殊な状態としか見えなかったということである。それは投影であったから、その体験が物質そのもの(つまりわれわれが今日物質として理解しているもの)とは全然関係のないものであることに実験者はもちろん気付いていなかった‥‥彼が実際に体験したのは彼の無意識だったのである(『心理学と錬金術Ⅱ』)」。錬金術師たちは、暗示的には知っているが、根本的には未知である事柄や事実というもの、当の本人にさえ明瞭に意識はできないが秘密の言葉で語りかけてくるような存在、そのようなものを記述していたのではなかったのだろうかとユングは結論づける。

‥‥全て幻影だったということではないだろうと僕は思っている。錬金術を実際に体験した松本夏樹さん( ハルニッシュフェガー著 『バロックの神秘』の翻訳者)に聞いたことがあるのだが、実際の実験ではまさに龍と獅子が組み合っているような驚異的な形が現われるようである‥‥これも投影なのかもしれないが。‥‥僕は実際に見たことはない。だとすれば実験の成果そのものが一つの象徴となっていたことが十分想像しうる。それは見るものに神的畏怖(ヌミノーゼ)をいだかせるほどのものだったに違いない。芸術作品が時に無意識のヴェールを引き裂くのと同様ではなかったのだろうか。

フリッツ・ザクスル『シンボルの遺産』

ヴァールブルクの高弟であり、ドヴォルジャークやヴェルフリンからも美術史を学んだ‥‥なんて豪華なメンバーだろう‥‥フリッツ・ザクスルは、『シンボルの遺産』の中でこう述べている。「象徴的な形態は、人間の経験の奥底で形づくられる。蛇は稲妻のシンボルであり(張光直 「中国青銅時代」を参照))、ユディトは男に対する勝利に酔いしれて熱狂する女のシンボルなのだ。こうしたシンボルは怖れと畏敬に輪郭を与え、凝縮する力を持っている。そして、こうしたシンボルは深みから身を起こし、同時にその深みを表現するので、ヴァ―ルブルクなどの学者たちが集団的記憶と呼んだ奇妙な媒体の中で生き続けているのである」。

シンボルにはその盛衰があり復活もある。ザクスルはこう書いている。「心象の歴史の研究は、すべての人文学者の共通の主題の一つになっている。‥‥イメージが一度その時代と場所に固有な意味をもって生み出されれば、イメージは自らの領域に他の理念を誘い込む、いわば磁石のような力を持つのである。こうしたイメージはたちまち忘れ去られることもあるだろうし、忘却の幾世紀を経て再び思い出される場合もあるだろう」と。歴史上に生き続けるイメージについてはディディ=ユベルマンの『残存するイメージ』をお読みいただきたい。

古代の人々は魚のシンボルを持ち出すことによって、キリストについてある程度のことは言いおおせたと考えた。同様に錬金術師たちも自分たちが石との類似関係を認めたことによってキリスト像は解明され、掘り下げられたというように見ていた。そして、魚や蛇のシンボルが時代の経過と共に姿を消したように、賢者たちの石も消えていった。

ユングは、全ての神経症の根底には理屈では解決できない倫理上の対立問題があって、この問題を解きうるのは当事者より上位の第三者、つまり心の両方の部分を表現できる象徴でしかないという。この「真理」(ドルネウス)あるいは「学理」(パラケルスス)を手に入れるためには、昔の医師や錬金術師たちはキリスト教的啓示を自分たちの表象世界の中に受け入れるより他なかった。彼らはグノーシス派教徒や教父たちの仕事を新しい時代に引き継いだのであり、新しい酒を古い革袋にいれてはいけないように、あるいは蛇が脱皮するごとくに、神話も、その治癒力を失わないよう時代(アイオーン)が新しくなるたびに新しい衣装が必要となることを本能的に正しく認識していたという。

太陽を表す雄蛇と月を表す牝蛇を持つ両性具有の神

バビロン王朝後期の印刻宝石

ユングが高く評価している錬金術師であるドルネウスはこう書いている。「だれも自分自身が誰ではなく、何であるかを知らないと、自分(自身)を認識することができない。自分が誰(あるいは何)に依拠しているか、また自分が誰のものなのか(ないしは誰また何処へ自分が所属するのか)、そしてどんな目的のために自分が創造されているのか、それを知らないと自分を認識できない」。

ユングが何度もくり返し書いたことは、キリストは自己のシンボルであるということである。そのシンボルは、錬金術の業(オプス)に見られるよう自己分裂や相互融合のようなダイナミズムを含んでいた。そして、以下のように述べている。キリスト像は、ほぼ完璧である。しかし、自己の元型の方は完全を意味していて、完璧であることとはずいぶん隔たっている。元型は名状しがたいものないしは超越的なものを言い表そうとする一表現にほかならない。自己が優れたものだということが認められたら、つづいて起こらざるをえない自己の実現、これは根本に関わる重大な葛藤に通じる。実際は対立関係における宙吊り(強盗たちに挟まれて磔にされる十字架)であり、近似的な全体性であって完璧さを欠いている。

完成への努力は正当なものであるばかりでなく、人間に生来備わっている特徴であり、その特徴こそ文化を支える最も強力な根の一つにほかならない。この努力は一切のものを自分に奉仕させる情熱と化す。完璧を求めて努力すれば人は、ある方行性を持たざるをえない。元型の方は意識とは全く違った方向での完全さをいわば力ずくで勝ち取ろうとする。人は自分の完全さを思えばこそ、自分の意図とは逆のことに耐えなければならないのである。‥‥それは、ゲーテの『ファウスト』第二部五幕(最終部)のテーマの一つだったはずである。それはキリスト像とぴったり一致するという。キリストとは現代を生きる人間にとって未だ古い革袋ではない。偉大なシンボルとしての地位を失ってはいないのである。それは啓示というゆるぎない歴史的事象を背景として持つが故なのであった。

ユング『心理学と錬金術Ⅰ』

人格の暗黒の半身である影との対決は、治療がある程度徹底して進めば必ず自然に生じるものらしい。影との葛藤は不可避であると同時に極めて厄介なものであるという。患者は激しい力で押し寄せてくる悪が心の内部で優勢を占めないように「行為による自己の正当化」を必要とする。時として「信仰」は経験の欠如を代理するに過ぎないという。影は個人的無意識であり、その諸内容が最初の内は元型の諸内容と分かちがたく結びついている。影を意識化すると、それらは一緒に引き上げられ意識に対して不気味さを引き起こす。迷信的なものが自分に執拗に迫って来ると感じるのである。それは「狂気に陥ることへの恐怖」として現れる。集合的無意識の元型の内容が夢や空想の中でグロテスクで恐ろしい姿をとることは事実である。これらの像は必然的に神話や宗教史の中で現れる元型表象と一致する。本書は個人の夢表象と中世の錬金術との間の関係を扱い、キリスト教やグノーシスとの関連からキリストと錬金術における「賢者の石」との関係を扱う。

ユング『心理学と錬金術Ⅱ』

実際に錬金術が金の生成を成し遂げたことはない。ある種のメッキや合金程度なら可能だったろうが、何世紀にも亘って執拗に作業は続けられてきた。金の生成故にその作業は秘密とされてきたが、ユングは、その作業の過程の中で「ひそかに」暗示的な形では知っているが、根本的には未知の事柄や事実があったというのである。それは自然=物質のうちに〈観念〉が、まぎれもなく現存しているということを体験したからに他ならないという。それは個々の探求者の投影体験のうちに、つまり実験中にある種の心理的な体験をしていたということなのである。それは、かつて星辰のなかに自分たちの無意識の支配者である神々を見出したように、物質の変容過程のなかに驚異のイメージを見たからである。18世紀に『アブタラ・ユラインの《ヒュレとコアヒュル》』という文献には30~40リットルの雨水を密閉して10日以上放置し、上澄みを取り木製の球状の器に入れ、それを真っ二つに切って正午に陽に晒す。その後、祝福を受けた葡萄酒を一滴垂らすと創造の第一日のような霧と深い闇が見える。二滴目には闇の内から光が射すのが見え、7分30秒毎に次々と垂らしてゆくと、水の面に創造の七日の有様が見えるだろうと述べられている。何となくロールシャッハテストの錬金術版のような気もするが、これが投影の内容なのである。さらに16世紀テーオバルト・デ・ボーゲランデのテクストには、このように書かれている。「物体が溶解する際には、ある時は二本、ある時は三本ないしは、それ以上の数の枝が、またあるときは爬虫類の姿が現れるであろう。また、場合によっては、頭も手足もちゃんと揃ったひとりの人間が説教壇に坐っているように見えることもある (池田紘一・鎌田道生 訳) 」という。僕は、実際に錬金術の実験に立ち会ったことは無いけれど、映像文化史家の松本夏樹さんの話だと龍とライオンの格闘が真に迫って見えていたという。一概に幻覚とも言えないようなものであるらしい。このように液体にせよ、結晶などの個体にせよ、物質の生成過程であらわれるフィギュアには人を驚かせるものがあるのは確かなようだ。ただ、それには、「いささか知性と想像力を必要とする(『化学の新しき光』)」。

錬金術過程は能動的想像力によって支えられるということ、そして「汝自らのうちに一なる者が生まれなければならない (『瞑想の哲学』) 。」それが「奇跡の石」の発見につながるというわけである。それゆえ、「錬金術の根本的秘密は、人間の精神の中に、現代的表現を用いれば無意識の中に隠されている (池田紘一・鎌田道生 訳)」という結論になる。とりわけ重要なのは賢者の石とキリストのアナロジーであるが、これについては『アイオーン』にも詳しく書かれているので、それをまとめた本文の方をお読みくださればと思います。投影という心理作用には、錬金術師の心と、物質の内に閉じ込められている霊との間に無意識的同一性があると考えられてきた。その霊は作業の中で出現する物質のフィギュアに表象される。この霊的物質は、物質内にある様々な作用・結合力と考えてよいかもしれないが、体の中にも当然存在し、不滅の医薬とされ、形而上的性質、自然的性質、倫理的性質という三つの性質が備わっているとされている。この不滅の医薬は悟性によって知覚される真理とされる。物質のもつ作用力は精神の中の作用力とパラレルになるのである。その心理の内に、かの霊を肉体の軛から解き放つ秘術が存在するという。「人間において信仰が奇蹟を引起すように、この力、すなわち『作用力甚大な真理』は物質において奇蹟を引起す。この心理は最高の力であり、『賢者の石』を内に護るところの不落の砦である (ドルネウス『思弁哲学』池田紘一・鎌田道生 訳) 。ここにヘルメス学やグノーシスとの関係も垣間見えるのである。

フリッツ・ザクスル『シンボルの遺産』

本書は最初に生と死に関わる三つのイメージが取り上げられる。一つは紀元前三千年紀のメソポタミアの二頭の獅子の上に立ち両手に一匹ずつ蛇を持つ神の図である。第二の例は英雄が動物の体を膝で押さえつけ頭を掴み一方の足を地につけている図である。そして、三番目は天使の像となる。一番目のみをご紹介する。

●二頭の獅子の上に立ち両手に一匹ずつ蛇を持つ神 (本書より)

原エラム花瓶 前2600-前300

緑泥石の碗 シュメール初期王朝時代

インドとメソポタミアが幾らか接触を保っていた時代の作といわれる。

シリアの女神カデシュ (ケテシュ)

前1292-前1186

いくらか省略されているが上記のシュメールの神のエジプト版であるが、豊穣の女神としての意味合いに変っている。

蛇の女神 前17世紀 クノッソス出土

地中海文明には神の力である蛇を巡るイメージが存在していたことである。

マイナデス (喚きたてる者たち/ディオニュソスの女性信奉者) の踊り。新アッティカ時代

蛇や獣を掴んで踊り狂う女性信者たちはこの神の狂気を表現している。

この蛇を掴む人間の像は12世紀のフランス、ドイツ、イギリスに再生するけれどもすっかり生気を失ったものになっているという。

●イランの創成神話では死すべき〈原人〉が、宇宙の似姿として創造され、太陽の如く輝いていた。生と死の擬人像とザクスルは呼んでいる。その「身体の幅は身の丈と同じで、その肌は空、二句は大地であった。骨は山々となり、血管は河、身体を流れる血は海の水、腹は大洋、髪は植物、骨の髄は鉱石のようであった(松枝到 訳)。」ヘブライの神話でいうアダム・カドモンだけれどインドなどの他の地域にも似た神話はある。後期へルメス思想やグノーシスでは、この像が一層重要なものになるという。ヘレニズム期に〈原人〉は占星術の世界に導かれる。この後期古代の思想は中世絵画の文献上の基礎を作り上げたとザクスルは述べている。

メロテシア 11世紀 パリ国立図書館

天体と人体との関係を考える医療占星術。(本書より)

ビンゲンのヒルデガルド『神による叙事詩の書』12世紀

人体の周囲は風の表象に囲まれていて星辰はなく、キリスト教の図像体系に吸収されている。星辰的要素はキリスト教的図像から一旦は退けられる。しかし、12世紀の終わりにはアラビア語文献の翻訳がヨーロッパにもたらされ、占星術や魔術はキリスト教のフィルターをすり抜けていった。

『ベリー公のいとも豪華なる祈祷書』

ランブール兄弟他 15世紀

メロテシアだが黄道12宮はアーモンド型になり風の表象も加わっている。

『世界図』〈運命〉と〈知恵〉12世紀

ケンブリッジ、コーパス・クリスティ・カレッジ (本書より)

ビンゲンのヒルデガルドにおけるように占星術的イメージは退けられるが、この頃、後期古代の「運命の輪」という図像が6世紀の哲学者ボエティウスらによってもたらされる。

既にpart1でご紹介しておいたがアイオーンだが、メロテシア、そして運命の輪とは一つの円環を成すようにも思える。

ローマ時代のセンティヌム別荘の床モザイク中央部

200~250年頃。黄道十二宮の天球に立つアイオーン。

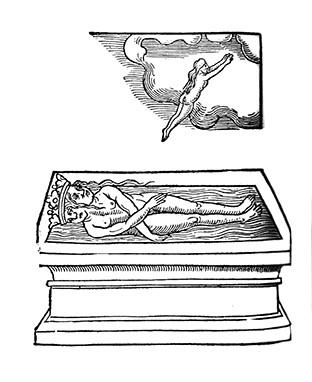

レヴィアタンに座す反キリスト

『花の書』1120

太陽神マラクーべル

シリアの古代都市パルミアで崇拝された太陽神。

D.ストルキウス『化学の庭園』太陽を飲む緑の獅子

緑の獅子は哲学者の胆礬(たんばん/硫酸塩鉱物)という暗号名で知られる「緑の獅子の血」は7つの金属と金を溶かす普遍的溶剤である。その中でもカルカンサイトは青緑色の水溶性硫酸塩鉱物で溶解しやすい。

カルカンサイト

以下の二つの像と上述のシリアの女神カデシュの像と比べていただけると何らかの推論が浮かび上がる。

獅子頭神 バチカン美術館

『聖なる三位一体の書』15世紀

反キリスト的ルシファーとその母親を起源とする両性具有。四大の四要素は分離された善と悪を永遠にもたらす。それらは「太陽、石、金属、肉体」としての「闇の記憶の太陽」において否定的に結合する。

ネフェルテム (ホルス)

BC360-BC343 MET

ワニの背に乗り両手に蛇とサソリ、片手にライオンとアンテロープを握る。ライオンの頭部を持つべス神を頭部にいただく。

母神イシスは幼いホルスを原初の湖で育てた。湖を象徴する神話的なロータスの上に太陽神ラーと習合したホルスが表現されるようになる。この太陽神とロータス (睡蓮) と湖との関連を示す神話が残っています。赤い睡蓮は、「世のはじめから存在していた」という。それは、原初の水であるヌン、あるいは光から現れた。それ故、混沌の暗闇と聖なる光、それぞれに密接に関わっている。夕暮れには花を閉じて水の中に潜ってしまい、夜明けには東を向いて水上に現れ、光を浴びて花開く。それは、夜が終わって明ける太陽のシンボルとなる。「太陽神は原初の湖からロータスの花に乗って現れる」と信じられていたのです。比較的大きな神殿には、この「聖なる湖」が人工的に造られている(マンフレート・ルルカ―『エジプト神話シンボル辞典』)。

この湖に花ひらくロータスの神ネフェルテムは、ピラミッド・テキストにおいて「ラーの鼻先にいるロータスの花」と呼ばれ、ホルスと結ばれて一体となります。母神は、ライオンの頭を持ち、ラーの片眼から生まれた戦争の女神セメクトです。それで、ネフェルテムは、天界のライオンの頭を頂く形で表されることがある。これが、ホルスとライオンが結びつく理由です。あるいはライオンの上に立つかワニの上に立つ姿で表されることも多いと言います。詳しくは第8話 松山俊太郎をお読みください。

コメント