カール・グスタフ・ユング

マリー=ルイーズ・フォン・フランツ

『アイオーン』

今回の夜稿百話でご紹介する『アイオーン』という本は、「キリスト教の時代 (アイオーン) 」とそのシンボルについて心理学的な観点から書かれている。スイスの心理学者、カール・グスタフ・ユング(1875- 1961)の代表的な著作の一つである。マリー=ルイーズ・フォン・フランツの「ぺルぺㇳゥアの殉教」については今回は触れないので、ご了承願いたい。

C.G.ユングのボーリンゲン塔にあるギリシャ語碑文

「アイオン(時間、永遠、永遠の時代)は遊ぶ子供、

賭博する者。王権は子供のものだ。テレスフォロス

(成就者) は世界の暗き場所を横断し、深淵から閃く

星のごとく、太陽の門と夢の国への道案内をする」と

碑文には書かれている。

ここにあるのは、無限の時間の擬人化であるアイオーンという変遷する時間の流れに区分を設けようとするペルシア・ユダヤ的な歴史観に根差している時代意識である。インドのマハー・ユガ (神の時間) を思い浮かべていただければよい。西欧において、双魚宮の2千年に亘る時代がキリスト教の精神的発展の共時的な随伴現象と捉えることができる。その間に原人間の形象はシンボル化され人間の思想におおきな影響を及ぼしてきたとユングはいう。それがいわば光の側面であり、影の部分は見過ごされてきた。そこに心理学的な補償が必要なのではないか。本書はそのことを巡って展開する。

メルヘンの中の影

『グリム童話集』 1

グリム童話にこんな話があるのをご存じだろうか?

「小さな子供たちが、お父さんが豚を屠殺(つぶす)ところを見ていた。戯れに一人がもう一人に『おまえ、豚におなり。ぼくは、豚をつぶす人になる』といって抜身のナイフで弟の喉をぐさりと突く。赤ちゃんを湯船につけていたお母さんは、弟のけたたましい声を聴いて、階下に降りるやその子の喉からナイフを引き抜くと、もう一人の子の心臓に腹立ちまぎれにナイフを突き刺した。湯船の赤ちゃんはおぼれ死に、それを悔いた母親は首をくくって死に、夫はその出来事以来ふさぎこんで間もなく亡くなった(『グリム童話1』金田鬼一 訳)」。

『子供たちが屠殺ごっこをした話』という童話である。一家全滅の話、これは童話なのだろうか。最近のグリム童話集にはこんな話は削除されているのだろうけれど、まぎれもないグリム童話なのである。

ユング心理学の元型

カール・グスタフ・ユング

(1875 – 1961)

心理学の浸透にともなって「人間の意識」は意識と無意識に分けられるということは常識となっている。無意識には、意識に侵入してくるものと、けっして意識にのぼらないものとがある。前者は個人的な内容を持ち、後者は非個人的=集合的な内容を持つ。前者と後者の関係は、ちょうど個人に顕在化する本能が普遍的な本能基盤の部分的な一現象を意味するにすぎないのと同じであるとユングはいう。自我は人格に関与してはいるが、人格全体ではありえない。自我にはその認識の及ばない領域が存在するからである。

ユング心理学では集合的無意識の内容は先験的、恒常的に存在し、元型と呼ばれる。それは心の奥底にある計り知れない広大な岩盤の中からマグマのように人類の普遍的な心像(イメージ)や観念を押し出す動因である。時代と文化を超えた神話・物語・文芸・儀礼に、あるいは、個々人の夢や幻覚・幻想のなかにそれらは刻印される。元型には、影、アニマ、アニムス、トリックスター、太母、老賢者、自己などがある。

自我に影響を及ぼす元型には影、アニマ、アニムスがあり、自我を妨げる性格を持つ。影は個人の人格の暗い面である。少なからず道徳的な判断力がなければ影を認めるのは長期間の困難な作業になるようである。分別と善意があれば、影はある程度まで意識的な個人に組み込まれるが、道徳的規制に頑なに抵抗し、いかなる干渉をも受け付けない諸特性が存在するという。このような抵抗は「投影」と結びついている。情緒とは個人の行う行動ではなく、その人にふりかかる出来事である。

「投影」の場合、この情緒の原因が他者のほうにあるらしい。これを当の主体が認める望みはまずなく、もし、それが可能なら、けたはずれの道徳的偉業であるとユングは書いている。投影はその人の無意識が行う。人は投影をこしらえるのではなく、すでにある投影を見いだすのだと言う。投影はその人を外界から遮断し現実の関係ではなく錯覚にもとづいた関係しかこしらえない。その人は自体愛的で自閉的な実現不可能な世界に生きることになるのである。世間と自分とを覆い隠す錯覚を紡いでいるのは無意識の動因であり、意識はだんだんと遠ざかっていく。

アニムスとアニマ

この投影は、影のように本人自身のマイナスの側面に属しているのではなく、その源泉として顔を出すのは異性である。それが、女性ではアニムス、男性ではアニマである。影は神話にはお馴染みのモティーフであり、個人的な無意識をあらわしている。ある程度の自己批判力があれば、人は影を見抜けるが、元型として現われるアニマ・アニムスのような場合極めて深刻な困難にぶつかるという。それは自分の本性の絶対的悪を直視するという衝撃的な体験であるというのである。

息子にとって投影を形づくる最初の担い手は母親である。息子のエロスは自分が保護され養われる母親の勢力圏を求めている。この母親イマーゴは心配事の何一つない乳児の世界を錯覚させ、外界の方が本人のところに足を運んでくれ、幸福を押し付けてさえくれるのである。本人にとって外界が消えてしまっても何の不思議もない。母親イマーゴは男性の一部であり、そろいもそろって幻滅に終わる冒険、努力、犠牲に対する補償であり、人生のあらゆる辛苦に対する慰め手である。それは幻影の人生へといざなう誘惑者であり、娘や姉妹や恋人、女神として年齢を超越したイメージとして存在するのである。ファム・ファタール‥‥

アニマが男性的なエロスに照応するようにアニムスは女性的なロゴスに対応する。娘にとって最初の投影を形成する動因は父親である。女性のロゴスは家族や友達の中で誤解をひきおこしたり、はた迷惑を生む原因となる。女性のロゴスは熟慮考察から成り立っているのではなく、個人的意見の寄せ集めだとユングは言う。この個人的意見とは絶対に自分が正しいという先験的思い込みである。それは他人をいらいらさせる。昔からの個人的な意見の総和としての「父親」が、女性の議論については大きな役割を演じる。女性がアニムスにのりうつられたが最後、女性自身はいかなる地上の議論をもってしてもびくともしない。そういう時、相手をする男性は、自分が戦場を立ち退いて、あとを別の女性なり、妻なりに託せばあっさりと方がついてしまうことを知らないと言う。ふーん、そうだったのか‥‥

しかし、アニマもアニムスも肯定的な側面を持っている。いずれも霊魂案内役になりうるのであり、意識と無意識の仲介役となる。『ファウスト』におけるメフィストフェレスだろうか。いかつそうな悪魔だったが‥‥ アニマはそれによって男性の意識に人との関係の折り合いや円滑さを与え、アニムスは女性の意識に思考性、熟慮、認識を与えるようである。アニマ・アニムスは時に自発的に夢などに登場する時がある。決してありえないというような思考や感情や情動がわれわれの中に生きているのを知ることになるのである。‥‥シュルレアリスムの世界。しかし、たいていそのような心理的体験を持つには神経症という形での前払いが必要だという。

ウジェーヌ・ドラクロワ(1789-1863)

『空飛ぶメフィストフェレス』

「ファウスト」より

アニマ・アニムスの両元型は、時に悲劇的な結果を招来する宿命をもたらす。一切の収拾のつかない運命のもつれを生み出すところの、文字通り父であり母であるという。昔から知れ渡っている対立的一対(シジギー)の神々であり、男性的神は「ロゴス」的性質を持ち、霊気(プーネマ)と理性(ヌース)が特色で、いわば変幻極まりないヘルメスのごとき存在であり、女性的神はその「エロス」的性質のおかげで、アフロディーテ、ヘレネ、ペルセフォネ、ヘカテらの特徴を持っている。両者とも無意識的力であり、まさに神々なのである。ユングはそれらが神々と呼ばれることによって、両元型が心理学的序列の中央の位置へ押し出されたことになり、意識がその価値を認めるか認めないかに関わらず、君臨してきたと書いている。

影の統合

精神分析の第一段階は、影の統合であり、個人的無意識を意識化することである。ついで、アニマ・ア二ムスとの投影が認められると男性の場合は、主体の男性、相手の女性、超越的なアニマという三者一組が成立する。女性の場合は、この逆となる。この三者一組が全体性となるためには第四の要素が必要であるという。男性の場合が老賢者、女性の場合は冥府の母である。これらがそろった時、ユングが名づけた結婚の四一性という元型があらわれる。そして一なるものの童児神が生まれ出るという。

精神病理学は、無意識が意識に対してどんなことをするか充分承知の上で無意識に対して素人には不可解に思われるほど注意を払うそうである。昼間は小さなものが夜には巨大なものになるし、逆の場合も当然ありうる。そういうことが分かっているということが、どんな統合の場合にでも不可欠であるという。ある一つの内容が統合されうるのは、その内容の持つ二重の側面が意識化された場合に限られる。知性と感情のような対立物の結合は「全体性」にとって不可欠の前提条件である。この「全体性」は心の中に自発的ないし自律的な諸象徴という形で先取りされるという。それがマンダラなどの諸象徴である。無意識は、ある状況下においては自発的に全体性という一つの元型的シンボルを生み出すというのである。シンボルの両義性については、ロシア出身の映画監督アンドレイ・タルコフスキーが、その著書 『映像のポエジア』 で語っているが印象的だった。心理学でいう自己(セルブスト)とは、あらゆる究極の表象群の形相であり、全にして一なるものである。

自己という元型はキリストというシンボルを持つ。西欧においてはこのシンボルを無視することは不可能である。自己の元型が優勢であると、心理的葛藤状態に陥る。それは、十字架上の磔刑であり、救済解放のない切迫した状態である。「人間には自分というものがいかに堪えがたいか」、それを知るものは完全者に限られるとユングはいう。全体性や完全性の認知、すなわち「個性化」は生来われわれに課せられている義務であるといえるのではないか。それが意識的、意図的になされるなら、人は個性化が抑圧された結果現われる一切の現象を回避できるという。深い立坑へ降りてゆくなら後ろ向きに不意に落ちるより、用心しながら降りていく方が賢明である。ユングが錬金術やグノーシスなどの古い諸象徴=イメージにこだわるのはこうした理由からである。それらを読み解くことは深みに降りていくための装備なのである。

『赤の書』ユング、精神の危機を迎える

ユング『赤の書』

ユングの著作である「赤の書」が、2010年に刊行された。1914年から1930年にかけての16年余りの期間にわたって、私的な日記として手書きで緻密に書き綴り、彩色したものである。半世紀以上スイスの銀行に眠っていた。第一の書、第二の書、そして試練という三部構成になっている。読んでみたが、これには、かなり興奮した。日記というより危機的な内面世界の体験を物語風に綴った中世の聖書写本のような体裁のドキュメントと考えたほうがいい。

第一の書は、超意味からはじまる。1913年10月の「大波が黄色く泡立ち、瓦礫と無数の死体」から始まる一連のヴィジョンによって、自分が今まで真の魂を失っていたことにユングは気付かされる。北海とアルプス間で低地の国々全てが途方もない洪水に襲われるのである。翌年の6月には真夏だというのに想像もつかない寒さが地球を襲い湖、川、生き生きとした緑を全て凍り付かせた。それから始まるイメージの流れは、ユングを狂気の淵にまで追い込むほど危険なものだった。‥‥立坑に不意に落ちたらしい‥‥ 内面でのヴィジョンは引き続き、彼はその時代の要求するものすべてを顕現する望ましい精神、つまり美しい英雄を内的に暗殺することによって隠されていた「深みの精神」を発見する。それによって、魂の扉は開かれ、秩序と意味にカオスの暗い流れがもたらされる。秩序づけられたものとカオスとが結婚し、神のような子、意味とナンセンスの彼岸にある超意味が生み出されるのである。

● 精神のカオス

ユングは、カオスについて次のような非常に美しい文章を残している。「カオスの渦の淵に、永遠の奇跡は住まっている。あなたの世界は、奇跡的になりはじめる。人間は、秩序だった世界にしか属していないのではなく。自分の奇跡の世界に属している。それゆえあなたたちは自分たちの秩序だった世界に恐怖を呼び覚まして、あまりにも外の世界にありすぎることが不快になるようにせねばならないのである(『赤の書』/森の中の城 田中康裕、高月玲子、猪股剛 訳)。」

あるいは、「あなたが、あらゆる壁のこの上なく日常的なものを突破するならば、圧倒するような流れとなってカオスが流れ込んでくる。カオスは、単純なものではなく、無限に多面的なものである。カオスには、形態がないのではない。仮にそうであったら簡単であろうが、そうではなく、充溢しているだけに混乱を招く上に、抗し難い様々な像に満ちている。これらの像は、死者たちであるが、単にあなたの死者、つまりあなたの進んでいく生の背後に残したあなたの過去の姿のありとあらゆるイメージだけでなく、人類の歴史における死者たちの集団であり、過去の霊たちの行列であって、その群れはあなた自身の寿命がひと滴であるのに比べれば、大海のようである(『赤の書』/第二夜 )。」

『ポリフィオの夢』扉絵

混沌に始まり不死鳥の誕生に終わる過程の象徴的図像

ドゥ・ヴェルヴィル編 1600年

● 両義的な神の子

カオスは、当然ながら秩序の世界の対極にあり、津波のような圧倒的な充溢、限りないもの、神的狂気であること、それらは、個々人の死ではなく一般的な死と結びついていること、イメージに満ち満ちており、過去のそれのいわば乱流のような様相を呈している。‥‥はるか遠い人類の過去と結ばれるのだろう‥‥このカオスと心の秩序との葛藤の中から思いもかけない神の子が生まれる。ユングを母として、その胎内から漏れ出てしまったのである。神の子は、醜く―美しい、悪しき―善きもの、ばかばかしく―真剣なもの、病気であり―健康なもの、非人間的―人間的なもの、非精神的―精神的なもの、非神的―神的なもの、そのような両義的な存在なのである。これが、一なるものの童児神であろう。しかし、その後産から立ち現われたのは恐ろしく異様な姿をした、地獄における神の兄弟だった。そして、密儀という門を通ってユングのいう個性化が始まるのである。

ユングはどうやら対立物の結合に成功したのかもしれない。この『赤の書』は、そのドキュメントであったらしいのである。光には影という対立物が必要なのである。この影がないと明るい形姿は体を失い、それとともに人間であることも失ってしまうとユングは書いている。光と影は自己において逆説的な一体性をなしている。これに対してキリスト教では統一することのできない二つの部分に絶望的に分裂してしまっているというのである。

魂・キリストの花嫁

キリストこそは西欧文化のまだ生きた神話にほかならないとユングは強調する。キリスト教的マンダラの中心を占めるのはキリストであり、我々はキリストの中にあり、キリストは我々の中にある。‥‥このあたりは日本人で、おまけにキリスト教徒でない者には分かりにくい感情であるのだが‥‥アウグスティヌスは、神の像は人間の理性的魂の内に在ると言った。人間の中にある神の像は堕罪によって破壊されたわけではなく損傷を蒙って堕落せしめられただけである。

キリストによる救済は心理学的には集合的無意識の統合に等しいという。キリストの花嫁は人間の魂であり、人間の魂は「内面に隠された霊的な秘儀の中でロゴスに結びついており、魂とロゴスの二つは一つの肉の中にとどまるのである」。この聖なる結婚が教会の教義と典礼のなかに存続していることを別にすれば、聖なる結婚のシンボルは、中世の間に発展して錬金術における対立物の結合、つまり化学の結婚になったのである。ユングの強調するところである。それは、パラケルススやアンドレーエの世界だが、種村季弘(たねむら すえひろ)さん亡き後、こんな世界をちゃんと翻訳してくださる方は現れるのだろうか‥‥

ヨーハン・ヴァレンティン・アンドレーエ

『化学の結婚』

自発的に生じる自己(ゼルプスト)のシンボルは神の像と実際区別がつけがたいようである。マンダラのような全体性の元型は常に存在している。回心によって照明を受けた意識が、キリストの中にその全体性の元型を再び発見するのである。この心と体の合体する以前の心が見た真実の想起、つまり「生前時想起」が、様々な衝動が勝手気ままな方向に向かおうとするために起こる人格分裂を架橋統合してくれるという。このキリストに具現化された神の似姿は一切を包括する「全体性」を意味しており、この全体性の中には畜獣としての動物的側面さえ含まれているとユングは指摘する。ここに悪の問題が登場するのである。

悪とグノーシス

正統派の教父たちは、悪という存在を単なる善の低下とみており、悪の実体はその中から取り除かれてしまっているとユングは抗議している。善と悪はその本源を同じくするものであるのに教会はそれらを完全に分離してしまった。紀元2世紀から3世紀頃、アレキサンドリアなどを中心とした地中海地方で発展した秘教的知識を「グノーシス」と呼ぶ。自己の本質と真の神についての認識に到達しようとする思想である。新プラトン主義やヘルメス学にも関係するこの思想は、善悪二元論の立場をとり、現在の宇宙は悪であるとする。

ついでに言うと、グノーシスの神話では、原初の世界は、光の至高神の完全性を表す充溢(プレロマ)であったが、高次の神性(アイオーン)のひとつであるソフィア(知恵)は、二重の四要素=八なるものの世界を生み、デミウルゴス(造物主)と呼ばれる虚栄心の強い、無知で無能な神を生んだ。我々の生きているこの世界はデミウルゴスの作った狂った世界であるとされている。

ローマのクレメンス

ウソリエ救世主変容教会 ペルミ国立美術館 ロシア

ソフィアや悪の問題はヤコブ・ベーメが取り組んだ問題なのだが、ベーメについては、第47話 ヤコブ・ベーメ『シグナトゥーラ・レールム』をお読みくださればと思う。西暦150年頃書かれたグノーシス=キリスト教文書の選集である『クレメンス説教集』には、善と悪を神の左右の両手と解して、天地創造そのものも様々な対立的一対から成り立っているとしている。「神は二つの王国を定めたまい、二つの世界を築きたもうた。神は現在の宇宙の方を悪に委ねることに決意したもうた。この宇宙は小さく、間もなく過ぎ去ってしまうからである。善に対しては、神は未来の世界をとっておくことを約束された。未来の世界のほうは大きく、永遠だからである」。神は左手で殺し、右手で救うというわけである。ローマのクレメンスはエビオン派などの思想の流れをくむユダヤ的キリスト教の原始教会と密接な関係があったと言われている。その思想においては神には二人の息子がいた。兄がサタン、弟がキリストとされていたようである。さきほどの『赤の書』に登場する地獄における神の兄弟とは、そのような息子を指しているのだろう。

ウィリアム・ブレイク (1757-1827)

『本来の栄光に包まれたサタン』1805年

ウィリアム・ブレイク

『ヨブ記』より「沸騰する悪魔の仕事」 (1805年)

二元性の統合

キリストという伝統的な形姿に照応する心理的あらわれが自己である。自己(ゼルプスト)とは、あらゆる究極の表象群の形相であり、全にして一なるものであった。対立物の結合は「全体性」にとって不可欠である。だとすれば、神に悪の息子があるように、自己の影は反キリストに相当するであろう。グノーシス派はキリストの影を認めるのである。これはキリスト教の教義への批判ではなく心理学的法則であることをユングは強調する。

世界は二元性の開示である。光が開示されれば、そこに影や闇が存在する。生があれば死があり。善があれば悪がある。ごろつき聖者と呼ばれたグルジェフ (1877-1949)は、『ベルゼバブの孫への話』の中で、いみじくも「どんな棒にもかならず二つの端がある」と言った。ついでこう書いている。「すべての棒は二つの両端を持っていて、一端は善、一端は悪と考えられています、‥‥もし私が特権を行使して棒の良い方の端を握れば、悪い方は必ずや<読者の頭の上に>落ちることになるのです」。しかし、一元性は底なしの深みを手探りするようなものである。この底なしの深みに達するには二元性の統合が不可欠なのである。その統合のプロセスをユングは、グノーシスや錬金術の記述の中に発見したのであった。そこでは、象徴そのものが自己分裂や相互融合をくりかえしている。次回part2では、キリストの象徴である魚と蛇をテーマにこの錬金術の世界に迫ってみたい。‥‥が、かなり心もとない‥‥挫折したら御免なさい。

錬金術や宗教的なものを含む伝統的な知識のおかげで、無意識の一内容たる自己(ゼルプスト)は意識化され、意識の中に定着される。それらを統覚する諸概念が欠如しているために、意識の舞台に取り上げられないある種の内容が無意識の中に置き去りにされることによって、多くの神経障害が引き起こされる原因になっていると考えられる。民話や神話、宗教概念は、役に立つシンボル群であり、それらのおかげで無意識内容が意識の世界にもたらされ、そこで解釈されたり統合されたりするからである。

幼児にそれらを聞かせることは、無意識的諸事象に再び生命を与えることになり、その命を蘇らせる。‥‥小さな子には民話や昔話を読んであげることだ、ゲーテの母親のように‥‥あるいは成人に宗教的な諸概念を伝えることはこの上なく重要であるとユングは言う。そうすることによって意識と無意識は再び結合されるのである。この手続きを踏まなければ、無意識的内容の相当のエネルギーがほとんど感情の色合いを帯びていない意識内容へと流出し、意識内容の持つエネルギーを病的な度合いにまで高めてしまい、結果として一見理由の分からない恐怖症や強迫観念、異常感受性、もろもろの知的倒錯行為などの元凶になるという。ユングを神話や民話、宗教的素材や錬金術の研究に向かわせたのにはこのような理由があったのである。

再びメルヘン・影の回復

さて、最初にご紹介したグリム童話であるが、同じタイトルで別のヴァリエ―ションがあるので、それをご紹介してこのpart1を終りたい。

「‥‥やがて、子供たちは役割を決めて、一人の男の子に、おまえは牛や豚をつぶす人だよと言い、もう一人の男の子には、おまえはお料理番だよと言い、またもう一人の男の子には、お前は豚だよと言いました。それから、女の子にも役をこしらえて、一人は女のお料理番になり、もう一人はお料理番の下働きの女になることにしました。この下働きの女は、腸詰をこしらえる用意として豚の血を小さい容器に受ける役目なのです。役割がすっかり決まると、豚をつぶす人は、豚になるはずの男の子につかみかかって、ねじたおし、小刀でその子の喉を切りひらき、それから、お料理番の下働きの女は、じぶんの小さないれもので、その血を受けました。そこへ、市(まち)の議員が、はからずとおりかかって、このむごたらしい様子が目にはいったので、すぐさまその豚をつぶす人をひったてて市長さんの家へつれて行きました。‥‥さて、男の子をどう処置したものか見当がつきません。これが、ほんのこどもごころでやったことは、わかりきっていたからです。‥‥議員さんの中に賢い老人が一人あって、片手にみごとな赤いリンゴを、片手に一グルデン銀貨をつかんで同時に子供のほうへ突出してみせるがよい。子供がリンゴを取れば無罪にしてやるし、銀貨をとったら死刑にするがよいと、うまい知恵を出しました。そのとおりにすることになりました。すると子供は、笑いながらリンゴをつかみました。それで、子どもは、なんの罰もうけないですみました。(『グリム童話1』金田鬼一 訳)」

ロバート・フラッド

”Pulsus Seu Nova Et Arcanna Pulsuum

Historia,Frankfurt,1680

「霊よ、四方から吹き来たれ。霊よこれらの殺された

ものの上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る」

エゼキエル書第37章9節

カール・グスタフ・ユング『空飛ぶ円盤』

「われわれが何らかの秘密を持ち、不可能な何ものかに対する予感を持つことは大切なことだ。それは、われわれの生活を、何か非個人的な、ヌミノース (非合理的な宗教的体験) によって満たしてくれる。‥‥この世界には期待されないことや、信じ難いことが存在している。それでこそ、生が全体性をもつ。私にとっては、世界は最初から無限に広く、把握し難いものであった。(カール・グスタフ・ユング/『空飛ぶ円盤』訳者あとがきより 松代洋一訳)」

カール・グスタフ・ユングは1958年に刊行された『現代の神話―空中に見られる物体について―(邦題は空飛ぶ円盤)』の中で、偶々このエッセイを書いている最中にUFOに関する二つの記事を見たという。一つは、大西洋上を44名の乗客を乗せてプエルトリコに向かう旅客機のパイロットが、緑がかった白色光を放つ火のような円い物体を目撃したというものだった。超スピードに向かってくる。それにぶつかりそうになったため、反射的に機首を上げた。そのため乗客が何人も機内に投げ出されて入院するほどのケガをしたというもので、同じ航路にいた他の7機もの飛行機がこの物体を目撃したという。もう一つは、「空飛ぶ円盤は存在しない」というアメリカ航空委員会の委員長だったH.ドライデン博士の断固たる否定見解を紹介するもので、その不屈の懐疑精神には敬意を表さざるを得ないと書いている。非常識な風説がいかに人間を損なうかをきっぱりと言い切っているというのだ。

オルフェオ・アンジェルッチは『円盤の秘密』の中で、未確認飛行物体と呼ばれる飛行体との遭遇と地球外生命と交信した体験を書いているとユングは述べる。カルフォルニアに住むアンジェルッチは、最初にUFOを見た6年後の1952年5月、地平線上に赤く輝く楕円型の物体が脈打ちながら漂っているのを見た。加速され恐ろしいほどのスピードで遠ざかって行った後に緑の二つの光が現れ、そこから完璧な英語で話しかけられる。二つの光の間に男性と女性の超自然的な姿が現れた。かれらはこう語る。

「われわれは地上の住人をひとりひとり見ているのだ。人間の狭い見方で見ているのではない。おまえの星の住人は、何世紀も前から観察下におかれている。お前たちの世の中のあらゆる進歩を、われわれは記録している。‥‥理解と共感をもって、成長の苦しい道を歩むおまえたちの世界をわれわれは見ているのだ。‥‥」まるで、缶コーヒーの宣伝に登場する宇宙人ジョーンズばりの語りだった。アンジェルッチの著述か、それに類したものが下敷きになっているのか、よくは分からないけれど、演じるトミー・リー・ジョーンズが雰囲気があって大好きだ。

その年の6月今度は宇宙船の中に入り、地球から1600キロ離れた宇宙旅行を体験する。それは、微光を発する霧状のシャボン玉のような形だったがみるみる鮮明な形となった。内部は、直径6メートルほどのカマボコ型で壁はエーテルか真珠層のような材質であったという。2.6メートルほどの円窓のようなものが開くと外に惑星が見えた。スターウォーズかスタートレックばりの宇宙船体験をして、彼は涙を流した。すると声がこのように語った。「泣くがいい、オルフェオ‥‥‥われわれも地球とその子らのためにともに泣こう。見た目はいかに美しくとも、知性ある生物を育ててきた惑星の中にあって地球は煉獄だ。憎しみ、エゴイズム、残酷さが、黒い霧ながら地球から立ち上っている。」

このろくでもない素晴らしい世界というわけだが、外に見えた母船は両端から渦巻く炎を噴き出していて、見たり聞いたりするものは「テレパシー的な交信能力」によった。そして、霊的な未知の自己との再結合の可能性を彼らから教えられる。宇宙船から降ろされると左の胸に小さな硬貨ほどの、彼が「水素原子の象徴」と呼んだ丸い焦げ跡が残っていた。

翌年9月には一週間にわたる夢游状態に陥り、魂の巡礼ともいうべき内的な体験を味わった。このような異界巡礼の話は色々なヴァリエーションがあって、中国での洞天や壷中天の話とか日本の幽冥界での体験を平田篤胤が聞き書きした『仙境異聞』や『勝五郎再生記聞』などもある。だが、こちらは仙界の話だ。天上的な空間で、そこの女性に性的な欲望を抱いて周りの異星人たちを驚かせる。彼がこの人間的な反応を抑えられるようになると「天上の結婚」が執り行われる。この経緯は、ユングの語る錬金術における「化学の結婚」に相応するものだ。地球外生命体との接触とその教えを伝えようとしたことで知られる人にビリー・エドゥアルト・マイヤーがいる。‥‥

カール・グスタフ・ユング+R.ヴィルヘルム『黄金の華の秘密』

本書は、リヒアルト・ヴィルヘルムがユングに贈った道教文献『太乙金華宗旨』について書かれている。『赤の書』に書かれているように、この頃ユングは精神的危機の時代にあり、一方で古代のグノーシスと現代の人間の集合的無意識との間を繋ぐ環を探しあぐねていた。この『太乙金華宗旨』は、その窮地を救い、心理学研究の正しい道へ導いてくれたという。

ただ、ユングは西洋人が東洋のやり方を真似するのは、二重の意味で悲劇的だという。「大事なことは様々の病気を患っている西欧の文化を、この西欧という場で再建して、たとえば結婚問題や神経症、社会的政治的幻想、あるいは世界観の方向喪失に悩んでいる現実のヨーロッパ的人間を、その再建された場所へ、西欧的日常性において連れ戻すことなのである」と述べている。

本書では、ユングの「ヨーロッパの読者への註解」などの他に、『太乙金華宗旨』と『慧命経』の、それぞれの書き下し文と解説が収載されていて嬉しい。

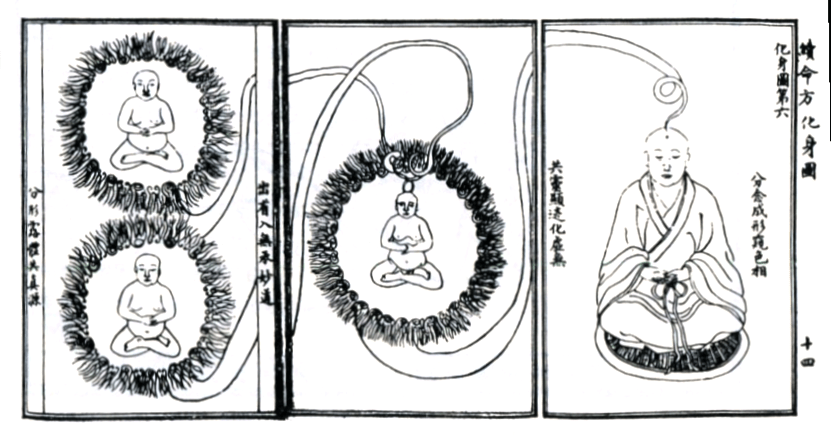

『慧命経』六、「化身」をご紹介しておく。

分念、形を成して、色相を窺ひ

共霊、迹(あと)を顕して、虚無に化す

有に出で、無に入りて、妙道を承(う)く

分形、形を露はし、真源を共にす

個々の分離した想念が形態をとり、色と形が見えてくるようになる。全体としての魂の力がその足跡を展開し、空虚の中へと変化する。存在の中へと立ち出で、無の仲へと立ち入って、人はおどろくべき道を完成する。あらゆる分離した形態は、多くの身体として現れるが、一つの真実の源泉に結び付けられている。

『慧命経』六、「化身図」

人種を問わず魂には共通の低層を持ち、それをユングは集合的無意識と名付けた。それはある種、同一の反応へと向かう潜在的素質から成り立っている。そこから様々な神話のモチーフや象徴の間に見出される類似性や同一性を説明しうる。あらゆる過去の心の発展段階は共通の無意識的範例といった根底から発していて、そこには動物との類似さえ見られる。表象 (想像) し、行動する本能における共通の問題と言える。意識があまり高くない段階にあり、意識された意志よりも感情による衝動に動かされている場合、原始的な心の健康を保証するものであるが、より高い道徳的行為が必要とされると、たちまち適応できなくなる。本能は何時も同じ自然状態に埋没していなければ十分役に立つものではないという。無意識に埋没する人間は断固たる心的保守主義に向かう傾向があるというのである。原始人の考え方が何千年に亘って変化することなく、新奇なもの異常なものに対して恐れを感じる理由もそこにある。異質なものを同化することによって、より高度の広い意識は、自立的態度へと向かい、古い神々対する反抗へ導く傾向がある。意識と意識された意志とが強くなり、より明晰になると無意識は背景に追いやられる。無意識から解放されると、いわば根を引き抜かれた状態となりプロテウス的自由を持つ一方で、神を信じぬ傲慢さも備えるようになる。死や悪魔の危険を意に介さない時、意識のある部分が一面的に誇張され無意識の陰的反作用が生まれてくることがある。そんな時、医師が発見するのは、無意識の力が意識された価値に対して全く反逆し、意識がそれを同化できなくなり、手の付けられない状態になることである(ユング「ヨーロッパの読者のための註解」)。

アンドレイ・タルコフスキー『映像のポエジア』

ロシア出身の映画監督タルコフスキ―は、映画とは、文化史上初めて、人間が直接時間を表現する手段を手にした芸術であるという。時間の流れを幾度でも好きなだけスクリーンに再現し、反復し、そこに戻っていく可能性を見出した。映画は本質的にノスタルジックなものだというのである。映画館に行く人々の欲求とは失われた時間であれ、逃した時間であれ、見出されることのなかった時間であれ、「時間」を求めていることにある。人は生きた体験を求めて映画館に行く、人間の実際の体験を広げ、豊かにし、凝縮する。その時、映画はその体験を豊かにするだけでなく、例えて言えば長くするのだという。それが映画の真の力だというのだ。そして、映画はあるフォルムによって「時間」を刻み込む。そのフォルムとは率直で直接的な観察によって生じるという。

「雪ちるや穂屋(ほや)の薄(すすき)の刈り残し」(芭蕉) 「穂屋」はススキの穂で作った神の御座所のことである。穂屋を作るためにススキを刈った原の刈り残しの上に雪が舞うという意味であるらしい。このような俳句で表現されるような純粋観察によってもたらされる生きたイメージ。唯一無二の、直接観察された事実の真実性のなかに、その手触りの反復不可能性をタルコフスキーは見る。フォルムを形成するものは、この観察であり、それが映画を成立させるのである。映画に存在するただ一つの思考手段は、詩的な思考手段であり、それが結合できないもの、逆説的なものどうしを結びつけるといい。小説や戯曲の文学性はかえって映画を映画から遠ざけるのだと指摘する。

ボーリンゲン塔

ユングがスイスのボーリンゲンに建造した塔

シドンの獅子頭神

4世紀 ルーブル美術館

新プラトン主義の神でありアイオーンに何らかの関係を持つとされる。

獅子頭神 バチカン美術館

ミトラ・クロノス

無限の時間の擬人化。東洋の荒ぶる神をローマ風に美化していて、獅子の頭部は胸の部分に施されている。ヒポリュトスはこう述べたという。「クロノスは万物を破壊するところの水色をした力である (ユング『アイオーン』) 。」

古代ローマの銀食器 (パテーラ ディ パラビアーゴ) に装飾されたアイオーン

ローマ時代のセンティヌム別荘の床モザイク中央部

200~250年頃。黄道十二宮の天球に立つアイオーン。その前に座る大地母神テッルス(ガイア)と四季を表す四人の子。

コメント