ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論 Ⅲ』

‥‥ある世代の青春期の経験は、夢の経験と多くの共通点を持ち、その歴史的形態が夢の形象である。19世紀に、こういった側面が明瞭に浮かび上がるのはパサージュにおいてである。

プルーストが際立ったのは、哀悼的想起のための手段を失い前世代よりも哀れな状態で放置されたために孤独で散漫で病的な形となった子供の世界を自分のものとし得ないような世界を背景に持っているからである。

(ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論 Ⅲ』今村仁司 他訳)

ヴァルター・ベンヤミンの『パサージュ論』は、パリの実景を眺めながら書かれた「19世紀のパリという一つの時代と社会のあらゆるジャンルから抜き取られた断片的資料集 (塚原史)」であり「引用文で作られたテクスト (今村仁)」である。来るべき著作のための備忘録のようなものであった。18世紀末から19世紀にかけて作られたガラス屋根のアーケード街であるパサージュがそのテーマのトポスである。

今回の夜稿百話は『パサージュ論』の中で極めて重要な要素の一つと考えられる哀悼的想起をテーマとして取り上げたい。このあいだ、第91話 四方田犬彦『テロルと映画』をご紹介していた時に僕の頭にヒットした言葉だった。哀悼的想起とは一体何か ? そして、歴史の中で「知られざる知」をいかにして目覚めさせるのかを考えてみたいと思っている。

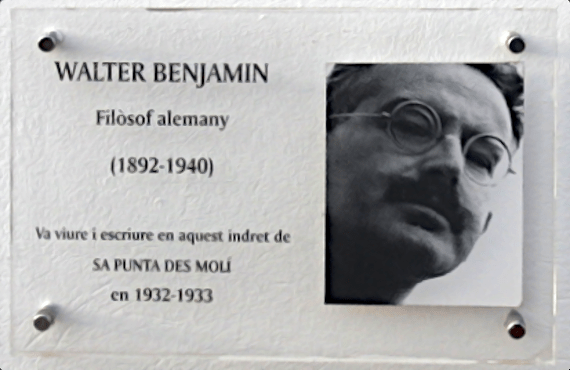

ヴァルター・ベンヤミン

ヴァルター・ベンヤミン(1892-1940) イビサ島における碑板

ヴァルター・ベンヤミンは1892年、ベルリンのユダヤ人家庭に三兄弟の長男として生まれている。父親は骨董品や美術品を扱うベルリンでも指折りの富豪だった。フライブルク大学、ベルリン大学、ミュンヘン大学、再びベルリン大学と学び、ワンダーフォーゲルで知られる青年運動に参画した。この頃、ユダヤ神秘主義の研究で後に知られるようになるゲルショム・ショーレム、マルクス主義哲学者となるエルンスト・ブロッホと知り合っている。

1914年に第一次大戦が勃発、その後の恐慌で財産は失われ、生活は揺れた。1919年にドイツロマン主義に関する論文で博士号を取得する。1920年代に入ると『暴力批判論』を執筆しボードレールを翻訳している。フランクフルト学派で知られるようになるテオドール・アドルノや生物学者のヤコブ・フォン・ユクスキュル、劇作家のベルトルト・ブレヒトらとの知遇を得ている。教授資格取得論文として畢生の『ドイツ悲劇の根源』をフランクフルト大学に提出するも全く理解されなかった。ハンナ・アーレントは「資格審査に関係した紳士方が、後に、この仕事の一言も理解できなかったと語っているとすれば、それは掛け値なしの本音と受け取ってよかろう」と述べたという (川村二郎『ドイツ悲劇の根源』解説)。

本格的なパリ体験は、プルーストの翻訳を手掛ける1926年から数か月に亘る期間でのことで、『パリー19世紀の首都』というタイトルの予定で書かれる著作のための調査・研究に充てられている。これは17世紀のバロック悲劇について書いた『ドイツ悲劇の根源』と対をなすものと考えていたようだ。パリに亡命したのは1933年でヒトラー政権が成立する一ヶ月前だった。ハンナ・アーレント、ジョルジュ・バタイユ、ピエール・クロソウスキーらと交流を深めた。第二次大戦が勃発するとドイツ人であるベンヤミンはヌヴェールの外国人収容所に収容されたが、外交官アドリエンヌ・モニエらの働きによって解放されている。その直後に『歴史の概念について』が書き始められ (未完)、やがて『複製技術時代の芸術作品』を完成させた。

1940年のパリ陥落前にマルセイユ経由でスペインに向かったがアメリカへのビザを得てもフランスからの出国ビザが下りなかったためにフランス南端から非合法で出国しようとし、スペイン国境のポルボウで足止めされ、強制送還を告げられたためにモルヒネによって自殺した。

ベンヤミン記念彫刻内部 ポルボウ スペイン

玩具のモラルと反復強迫

幼年時代に為すべき仕事は、新たな世界をシンボル空間のうちに組み入れることである。我々にとって機関車は子供時代に目にしていてシンボル的性格を持っている。我々の子供たちにとってシンボル的性格を持っているのは自動車である。新たな〈形象/ビルド〉が対応する。どんな幼年時代も、この新たな形象を発見し、それを人類の形象の宝庫に組み入れる。

(ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論 Ⅲ』今村仁司 他訳)

●子供時代の記憶への回帰が意味するもの

ボードレールが『玩具のモラル』で指摘する「玩具の現在」は、無意識に沈んだ幼年時代の記憶が考古学的な対象となることを指している。生命を持たないイスが馬になり、子供は御者となって乗合馬車が動き始める。しかし、遊びの中で生きていた玩具は、壁にぶつけられ、床に投げつけられたりといった破壊衝動の犠牲になることも往々にしてある。このような記憶は、突然、記憶に上らないでいた過去を目覚めさせる。その退行によって「魔術」、「アニミズム」、「悪魔的なもの」の世界との結びつきを回復させるとボードレールは指摘したのである。

●隠蔽される記憶と反復強迫

フロイトは幼年期に体験した素材が、意識的な想起の範囲からはみ出て、夢の支配に服するようになり、興味深い超記憶夢を発生させると述べていて (夢分析第一章) 、ボードレール説を補強している。

患者の無意識を意識化するという目標をフロイトは掲げていたが、患者が抑圧したものをことごとくは思い出せないこと、とりわけ本質的なものこそ思い出すことができないことに気づいた。患者は過去を一片として追想するのではなく、現在の体験として反復することを余儀なくされるのである。これが、反復強迫である。自我というものは、ほとんど無意識だが、抑圧されていたものが意識的な自我と前意識へと解放されることによって呼び起こされる不快を免れようとして抵抗が生まれるという。それは、絶対に思い出してはならないものを避けるための必要悪なのだ。反復強迫がもたらすものは、たいてい自我にとっては不快なものであるが、いわば最悪の状態を回避しうる緩衝器であって、快感原則に矛盾しない不快であるという。このような神経症者の転移現象は、神経症でない人々にも往々に認められるものであるという。(ジークムント・フロイト『快感原則の彼岸』)。

はたして深く隠蔽された記憶は想起されうるのだろうか。ベンヤミンは、こう述べる。その時がくれば、過去は、それが存在していた瞬間よりも一層高次のアクチュアリティを持つことが出来る。それは過去が形象として理解されることによって、嘗てあったものの内に潜んでいる爆薬に点火するのである。過去の緒関連が形象的な理解によって弁証法的に貫通され想起 (再現前化) されて、現在の行為に対する試金石となるのであると (ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論 Ⅲ』) 。

「形象/ビルド」

われわれにとって機関車は、それをすでに幼年時代に目の当たりにしたというだけで、すでにシンボル的性格をもっている。‥‥真に新しいどの自然形態にも ―― 根本的には技術もまたそうした自然形態の一つなのだが ―― 新たな「形象/ビルド」が対応している。

(ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論 Ⅲ』今村仁司 他訳)

(1891-1976) ハンガリーの科学者

社会学者、哲学者

(1929-2014) アメリカの生物学者

1972年ノーベル生理学・医学賞受賞

ベンヤミンは「イメージ思考」の人であったと言われる。写真や映画に強い興味を持ち、とりわけ映画のモンタージュという手法に興味を持っていた。いうまでもなくパサージュを遊歩しながら目にする物たちを契機に『パサージュ論』は生まれている。ここでは、像として過去を留め置くゲシュタルト化が問題になっている。そこで知覚と記憶に関する最近の説をご紹介しておく。

●形象のゲシュタルト化

新たな形象 (ビルド) についてマイケル・ポランニ―は暗黙知に結び付けている。ポランニーは、私たちの認知を可能にするのは、経験した事柄を能動的に形成する形態 (ゲシュタルト) 化がなされるからだと見ている。この能動的形成や統合が知識の成立に欠かせない暗黙的力だと言うのである。人間は一つの一つの体験を加工して脳にしまい込む。

●思い出される現在

また、アメリカの生物学者ジェラルド・エーデルマンは、当たり前として受け取っている「世界のあり方」、つまり、知覚している世界は、実は、それと記憶しているものなのであると述べている。私たちが知覚として捉えているものの多くは、記憶なのだという。『思い出された現在』において、私たちが、自分の記憶に保持しているモデルによって知覚した現実を自動的に再構成していると述べている。これが、ゲシュタルトであり、いわば、面影なのである。これが、後に述べるプルーストの言う意志的記憶に当たるのだが、一方で無意識的記憶の覚醒も問題にされることになる。

理性の意識と無意識の投影

19世紀とは個人的意識がますます反省的態度を取りつつ保持されるのに対して、集団的意識の方は増々深い眠りに落ちていく。

(ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論 Ⅲ』今村仁司 他訳)

19世紀は、それ以前の時代とも異なり、全ての行為に (自我にも、国民にも、芸術にも)「個人主義」というレッテルを貼るとベンヤミンはいう。それは自我意識の増大を意味し、その増大は現在でも続いている。そこには理性という看板が掲げられているのである。世界に対して理性的態度しか取ならければ、無意識にとっては大きな障害になるとユングは述べる。そこで理性と無意識との関係を見ていきたい。

‥‥目の前の現象に、理性的な態度しかとらない‥‥なら、それは一面的で、世界、現に存在する世界の現実的な認識から切り離されているのである。そして、意識と無意識の距離が非常に大きくなる。というのは無意識は諸物と重なっているからである。‥‥無意識はわれわれの中ではなく周りにある。‥‥われわれの知らない、何らかの認識や検証の彼方の、世界それ自体と重なっているのである。それゆえ、無意識は世界のしられざるものでもある。だから現実に何か未知なものに出会うと、すぐさま無意識を投影することも実に起こりやすい。我々自身が投影するのではなく、それが世界に投影されるのを見出すのである。

(C.G.ユング『子供の夢』氏原寛 他訳)

ベンヤミンは、サン・ラザール駅などで演じられる別離と再会の風景にギリシア風のメロドラマを見、道路わきの乞食の存在に神話の存在を感じ取り、噴水のあるホールのようなパサージュを医術の神アスクレピオスの神殿に見立て、パサージュへ入って行くことは門=道を逆に進むことであり子宮内世界に入って行くことだと述べる。パリの風景に過去や退行的なイメージを投影しているのである。それは歴史の内に残存するイメージを呼び起こすこと言ってもいいだろう。それらは再び、模倣的身振り、魔術的神話力、占星術の予知的時間へと結びついていくのである。

ギャラリーコルベールのパサージュ パリ

右端にベンヤミンの碑板が見える。

眠りと目覚めによって様々にかたどられ区別されている意識の状態は、そのまま個人から集団へ転用することができる。

(ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論 Ⅲ』今村仁司 他訳)

ここでベンヤミンは、個人の無意識を集団の無意識へと拡張することをやってのける。本能的無意識とは主に個人的であり、忘却の無意識とは集合的だとしている医師で作家であったピエール・マビーユ博士の説を挙げている。灰色の建物、市場、デパート、博覧会会場といった19世紀の歴史的存在は麻薬めいた仮装装置であり、その内にこそ真のシグナルが潜んでいた。それは19世紀の経済的基礎を最高度に表現していて、資本主義は、夢に満ちた新たな眠りであり、ヨーロッパを襲う一つの自然現象であった。その眠りの中で神話的諸力の再活性化を伴うものであったとベンヤミンは言うのである。資本主義の夢に満ちたアレゴリーたちは、やがて悪魔的にものに変相していく。意識の拡大と共に無意識は、より深く沈み込む。ユングはこう述べているという。「集合的無意識は、‥‥世界史が脳と交感神経の構造のうちに沈殿して現れてくるゆえに、それは、‥‥われわれの一時的な意識世界像に対置されるような無時間的な永遠の世界像なのである (C.G.ユング『現代の魂の問題』今村仁司 他訳)。」

プルーストの哀悼的想起

無意識という、とても生き生きしていて、創造的である眠り、‥‥そこにはわれわれの脳裏をかすめるだけのことがらが刻み込まれ、眠り込んだ両手が、これまでいくら探しても見つからなかった、開けるための鍵をつかみとる。

(マルセル・プルースト『囚われの女』今村仁司 他訳)

マルセル・プルースト (1871-1922)

プルーストは意志的記憶、知性の記憶が与えるものは何一つ過去を保存してはいないと述べ、過去を喚起しようとするのは、むなしい努力であり、われわれの知性の一切の努力は役に立たないと述べる。この種の記憶が過去について与える情報は、実は過去を何一つ保存してはいないという。それは予想することも出来ない何らかの物質的対象の内部に隠されている。そんな対象に死ぬまでに出会うか、出会わないかは偶然でしかないという (マルセル・プルースト『スワン家のほうへ』)。それは、マドレーヌ菓子が思い出させるような非意志的記憶であり、意志的記憶とは対照的な記憶として対置されている。

ひどい疲労のうちに訪れる深い眠りの夜に、筋肉がその末端組織を沈み込ませたりねじ曲げたりして新たな生命を渇望する場所に、子供の頃いたことのある庭園をわれわれに再発見させる。この庭園を再び発見するためには地下に下降する必要がある (マルセル・プルースト『ゲルマントの方』) とプルーストは述べる。近親者の死の体験、例えば祖母の死に出会う時、その痛みの深さは痛みが消え去ってしまったと考えられるようになってはじめて明らかになる。体験するには、あまりに強烈であればあるほど抑圧という無意識の闇に閉じ込められる。無意識という、とても生き生きしていて、創造的である眠りの中から、開けるための鍵をつかみとることが出来てはじめて過去の真の姿が現在に浮かび上がるのである。

この無意識的想起はボードレールにおいて偶然ではなく決定的なものだとベンヤミンは述べている。女性の匂い、髪の毛や乳房の匂いに「広大で円い空の蒼」などの霊感的なアナロジーを追及しているという。

●哀悼的想起とは

哀悼的想起 (Eingedenken) とは、ベンヤミンの独特の用語で「失われたもの、死んでしまったものを悲しみ (哀悼・喪) の中で甦らせること」であるという (高橋順一)。それが歴史的文脈の中でどうとらえられるかは後のテーマとなる。

個人の目覚め・集団の夢からの覚醒

歴史的なものの次元において、また集団的に確定されるはずのもの。かつてあったものについてのいまだ意識されざる知が存在し、その知の掘り出しは、目覚めという構造を持つ。

(ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論 Ⅲ』今村仁司 他訳)

過去の出来事の模範的な想起=目覚めについては、先ほどのプルーストの非意志的記憶の説明でおおよそお分かりいただいたのではないかと思う。ただ、プルーストの場合は個人の想起という範囲に限られていた。ここで、ベンヤミンは、その想起を歴史というスパンの中で考えようとし、目覚めは弁証法的転換をもたらすものだとした。

ユングは「無意識は諸物と重なっている」と述べ、さらに「集合的無意識は、‥‥世界史が脳と交感神経の構造の内に沈殿を通してあらわれてくるものであるゆえに、それは、‥‥われわれの一時的な意識的世界像に対置されるような無時間的な、いわば永遠の世界像なのである (C.G.ユング『現代の魂の問題』今村仁司 他訳) 」という。

外界の諸物である建築やモード、それどころか空模様さえ無意識の形象となり集団の無意識の中に沈潜して永遠の世界像となっていく。これがベンヤミンのいう集合的無意識=集団の夢である。ここで、重要なるのは、この集合的無意識の中から覚醒という目覚めは可能かという問題なのである。

みずからの過去を十全なすがたで手中におさめるのは、解き放たれた人類にしてはじめて可能なことだ。つまり、解き放たれた人類とってはじめて、みずからの過去がそのどの瞬間においても呼び戻されるようになっている。

(ヴァルター・ベンヤミン『歴史の概念について』Ⅲ 鹿島徹 訳)

プルーストのように自らの過去を十全に呼び戻すことが可能であるように、歴史の過去を含めた人類の生きたどの瞬間をも覚醒しうるのは、解き放たれた人類にのみ可能なのである。

根源の歴史

過ぎ去ったものを史的探求によって、これとはっきり捉えるとは、〈それがじっさいにあったとおりに〉認識することではない。危機の瞬間にひらめく想起をわがものにすることである。史的唯物論にとって重要なのは、危機の瞬間に史的探求の主体に思いかけず立ち現れる、そのような過去のイメージを確保することなのだ。

(ヴァルター・ベンヤミン『歴史の概念について』Ⅵ 鹿島徹 訳)

「実際にあった通りに」とは、いわゆる教科書的な歴史といってもいいのではないだろうか。しかし、そこにあるのは勝者の歴史であって、地に倒れて踏みにじられた者たちの歴史ではなかった。ベンヤミンは、文化の記録、つまり文化財は勝者の歴史に付随してきたという。そして、それは同時に野蛮の記憶であるというのである。アドルノも言っていたことだ。抑圧された者たちの伝統は、今、私たちが生きている例外状況 (ベンヤミンが執筆した当時はドイツのファシズムが席巻する時代だった) は通例な状況なのだと明かしている。したがって史的唯物論の立場に立つ者は、歴史を逆なでしなければならない。そのような歴史の概念を手に入れたとき、真の意味で例外状態を招来できるのだという。そこに根源の歴史がある。

ベンヤミンが購入したクレーの『新しい天使』について彼はこう述べる。歴史の天使は過去に顔を向け、出来事の連鎖と見えるなかに、ただ一つの破局を見ている。彼はその場にとどまって死者を目覚めさせ、打ち砕かれた破片を再生したいと願っている。しかし、進歩という虚像は強風となって瓦礫の山を天に届くほどに積み上げていくのである (『歴史の概念について』Ⅸ)。

もう、ベンヤミンのいう哀悼的想起とは何か、お分かりいただけたのではないだろうか。それは危機の瞬間に思いかけず立ち現れる敗者の歴史という過去のイメージなのである。現実は、イメージとして形象 (ビルド) 化され、ゲシュタルト化されて記憶となる。夢は、意識態度の変容をめざす無意識の働きを表している。意識下に沈んで変容した無意識には、環境の働きによる集団的無意識が含まれる。その無意識から想起される一瞬の洞察が真の歴史概念=「知られざる知」をもたらすというのである。そのような力が人間にあることを彼は信じていたのである。

パウル・クレー(1879-1940)『新しい天使』1920

わたしたちには、かすかなメシア的な力が付与されていることになる。過去はこの力が発揮されることを要求しているのだ。この要求を無下にあしらうことはできない。そのことを史的唯物論者はよく心得ている。

(ヴァルター・ベンヤミン『歴史の概念について』Ⅱ 鹿島徹 訳)

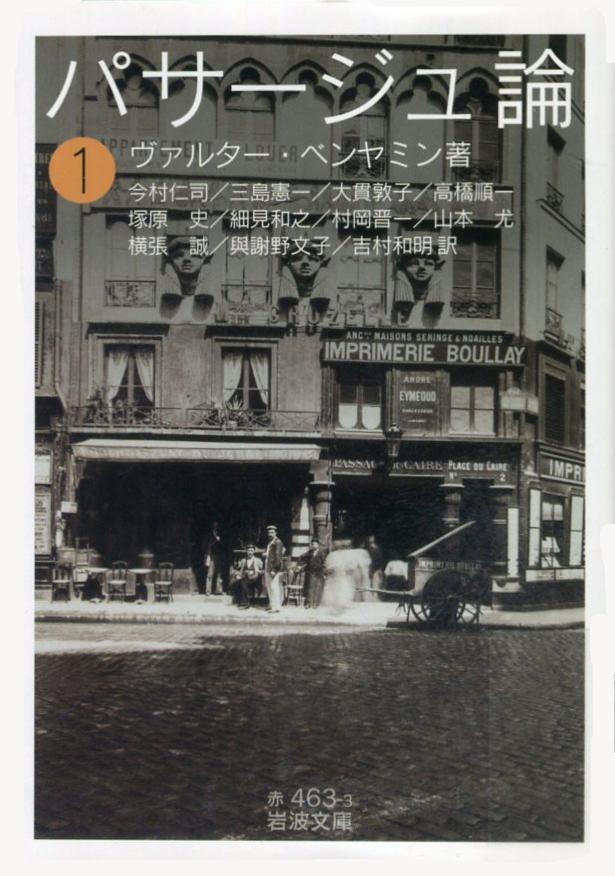

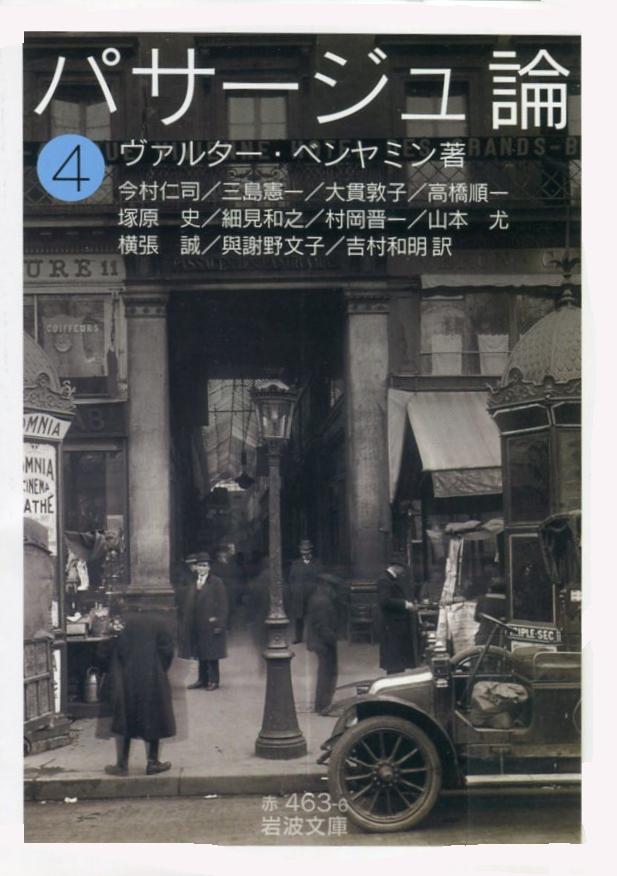

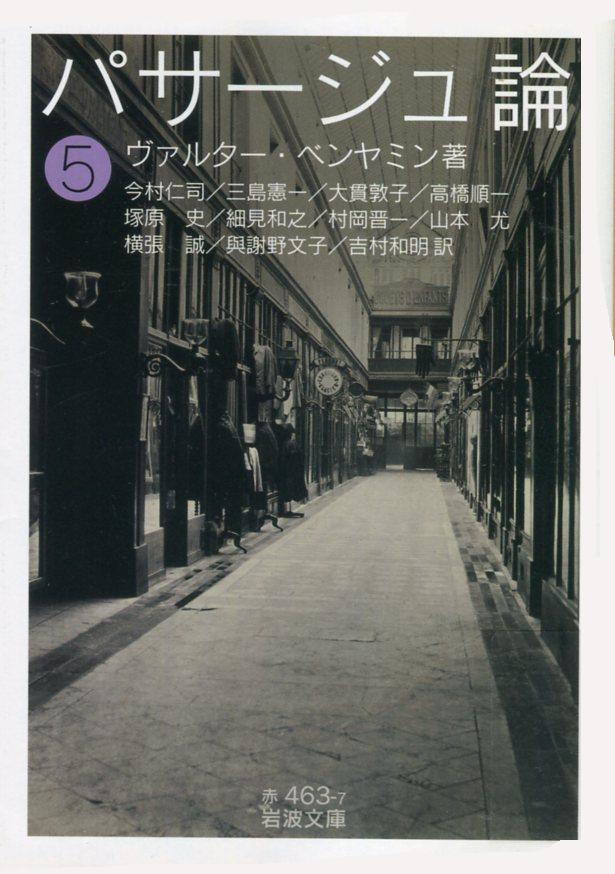

ヴァルター・ベンヤミン 『パサージュ論』

内容

パリー19世紀の首都 (ドイツ語草稿)、パリー19世紀の首都 (フランス語草稿)、覚書及び資料、パサージュ・流行品店・流行品店員、モード、太古のパリ・カタコンベ、取り壊し、パリの没落、倦怠・永遠回帰、オースマン式都市改造・バリケードの闘い、鉄骨建築、博覧会・広告・グランヴィル

内容

蒐集家、室内・痕跡、ボードレール

内容

夢の街と夢の家、未来の夢、人間学的ニヒリスム・ユング、夢の家・博物館 (美術館)・噴水のあるホール、遊歩者、認識論に関して・進歩の理論、売春・賭博、パリの街路、パノラマ、鏡、絵画・ユーゲントシュティール・新しさ、さまざまな照明

内容

サン=シモン・鉄道、陰謀・同業職人組合、フーリエ、マルクス、写真、人形・からくり、社会運動

内容

ドーミエ、文学史・ユゴー、株式市場・経済史、複製技術・リトグラフ、コミューン、セーヌ川・最古のパリ、無為、人間学的唯物論・宗派の歴史、理工科学校、初期の草稿・土星の輪あるいは鉄骨建築・『パサージュ論』に関する書簡

ヴァルター・ベンヤミン『複製技術時代の芸術』

ベンヤミンの極めて有名な著作だけれど、第10話 伊藤俊治『見えることのトポロジー』のところで、いささかご紹介しておいたのでそちらを見ていただくのも良いかもしれない。

ヴァルター・ベンヤミン『歴史の概念について』

ベンヤミンが残した『歴史の概念について』自体の原稿は短いもので、本書は、その詳しい評釈が、かなりの部分を占めている。最初にイントロダクション――時代・生涯・テクストと題して、それが執筆された頃の歴史的状況とベンヤミンのその頃の様子が紹介される。簡略な年譜と解説、そして、未定稿として残された原稿の説明となる。ベンヤミンの著作が掲載された後、鹿島徹さんの詳細な評釈となる。

この評釈にはベンヤミンのいう史的唯物論の説明があって、スターリンが弁証法的唯物論の緒命題を「社会生活の研究におしひろげたもの」であるとある。歴史を社会発展の歴史と捉える、この歴史についての理論を客観的真理を把握するための確実なものとし、その理論に精通し、その理論に登場が必然とされる「新しい政治機関」としての前衛党に権威を与えるものとしていた。このような「史的唯物論」という名称をベンヤミンは捨てることなく、全く逆な意味を盛り込んだという。これについて鹿島徹氏は「反ファシズム闘争における立場の好転を図るための方途」としたと述べている。歴史は均質で空虚な時間の中で前進していくものではなく、そこから解放され「破壊的エネルギー」を発揮しうるものになること。それを語ることが『歴史の概念について』の課題であったというのである。

ヴァルター・ベンヤミン『ドイツ悲劇の根源』

本文でご紹介したように本書は教授資格取得論文としてフランクフルト大学に提出したもりのだが、全く理解されなかった。それほど難解だったのである。その内容は17世紀バロックの悲劇を巡る寓意について述べられ、寓意の復権が意図されていた。

ゲーテは詩人が普遍に対する特殊を求める時、寓意が生まれ、特殊の内に普遍を求める時、象徴が生まれると述べ、後者が文学の本質であるとした。18世紀には、一般に寓意は、明るい象徴に対して暗い背景でしかなかった。やがて寓意は概念の表現であり、象徴は理念の表現と考えられるようになっていった。つまり、象徴は複雑な要素をはらみ、寓意は文字とかわらないというわけである。ドイツの文献学者フリードリヒ・クロイツァー (1771-1858) は、寓意を普遍的概念、表現自体とは別の一つの理念を意味し、象徴では、概念自らが物体の世界に降りてきて、象徴の内に、その概念自体を直接に見るとした。それゆえ象徴には瞬間的な総体が存在し、寓意には一連の契機の間に進化の系列が見られるという。従って神話をそのもとに包括するのは寓意であり、神話の本質を表しているのは進行する叙事詩であるというのである。これに対応するかのようにドイツの作家ジョセフ・ゲレス (1776-1848) は象徴を自己完結した、無駄のない、絶えず自己に固執する理念の記号だとし、寓意は絶えず進化し、時と共に形を成すようになって来た劇的に流動する理念の写像であるとした。ここで、象徴連鎖のような形成と流動を本質とする象徴の要素は寓意に取って代わられることになる。寓意には弁証法的運動が存在することをベンヤミンは強調するようになる。そしてロマン派の思想を引いて、このように述べる。「記号学の領域に持ち込まれた決定的な時間範疇のもとでは、象徴と寓意の関係は、印象的な形で一つの定式として明確に表すことができる。象徴においては、没落の美学とともに、変容した自然の顔貌が救済の光のもとで、一瞬その姿を現すのに対して、寓意においては、歴史の死相が、凝縮した原風景として見る者の眼の前にひろがっている (川村二郎・三城満禧 訳) 。これが寓意的見方、歴史を世界の受難史としてみるバロック世界解釈の核心であるというのである。ちなみに、寓意については、アンガス・フレッチャーの『アレゴリー』をお読みになると良い。

カール・グスタフ・ユング 『子どもの夢』

夢は決して一義的ではない。その解釈には様々な可能性があるのだが、それを解くのには四つの公式があるというのでご紹介しておこう。

1.夢は特定の意識的状況に対する無意識の反応である。明らかに日中の印象が現われ、その内容の補完または補償として夢があらわれる。こういう夢は、前日の特定の印象がなければ生じない。

2.夢は意識と無意識の葛藤から生じた有様を示す。この場合、特定の夢を誘発した意識状況は存在しておらず無意識の自発性が関係している。無意識がある意識状況に別の状況を付け加えるのだが、その程度に応じて、両者の間に生じる葛藤も異なってくる。

3.夢は、意識態度の変容をめざす無意識の働きを表している。この場合、無意識の立場は、意識の立場より強い。夢は、無意識から意識へと傾斜する。非常に意義深い夢がそれなのである。それらは特定の態度を持つ人をすっかり変容させることがある。

4.夢は、意識状況との関係の見えてこない無意識の過程を示す。この種の夢は大変奇妙で、その独特の特質のためにしばしば非常に解釈しにくい。その時、夢み手は、何故そんな夢を見るのかひどく不思議がる。なぜなら、状況のつながり具合がさっぱり分からないからである。それは無意識の自発的産物で、その際全一な活動性と深い意味を担う。これらの夢は、圧倒的な性格を持っていて、かつては「大きな夢」と呼ばれた。いわゆる「神から送られた夢」であり、啓示である。(氏原寛 他訳)

ちなみに、ユングの『夢分析』にはこのような言葉がある。

もし、あなたが原始世界に立ち戻ることができたとすれば、あなたは、きわめて多くの事柄が外界で生起し、内面ではごく僅かしか起こらないことに気づくでしょう。世界全体が奇妙な仕方で振る舞いはじめ、樹々は話し、動物は不思議なことを行い、幽霊が現れるでしょう。あなたが意識を増大させると、こうした現象はすべて消滅します。それらはすべて、あなた自身が考えていたことを、あなたに対して表現していたにすぎなかったのです。もはや樹々は話さず、幽霊も歩きません。これが人類の進歩です。(入江良平 訳)

山口裕之『映画を見る歴史の天使』

ベンヤミンは、死の天使から見た世界の終焉=破局的歴史の中で、そこからの救済を二重の方法で考えていたことになる。一つは、新たなメディアを媒介に唯物史観的な現実世界の望ましい進展といったポジティブな意味での救済であり、もう一つは、閃光がひらめくようなプロテスタント的内的異次元の救済であると山口さんは述べる。この二者を繋ぐものはアレゴリー的世界観から止揚される世界の救済ということになるのだろうか。アンガス・フレッチャーの言うようにアレゴリーは、ふたつの敵対する対等性を強調し、闘争と前進という二つの基本形に回帰する傾向があるらしいのだが‥‥。

ジョルジュ・ディディ=ユベルマン『時間の前で』

内容を少しだけご紹介しよう。ベンヤミンは教授資格試験のための論文『ドイツ悲劇の根源』において美術史家パノフスキーのメランコリー観を取り入れていて、フーゴ―・フォン・ホフマンスタールを通じてパノフスキーにその論文の評価を求めた。しかし、ベンヤミンが受け取ったのは「冷淡でルサンチマンに満ちた」手紙だったのである。パノフスキーをそれなりの資質を備えた人物と考えていたベンヤミンは、当てが外れ、当惑もしただろう。

研究者によれば、ベンヤミンの「イデー」は、パノフスキーの「イデア」ではなく、二人のプラトン理解は正反対だったし、ベンヤミンのアレゴリーはパノフスキーの象徴ではなく、二人のカント読解も真反対だったという。ベンヤミンの人類学とパノフスキーのイコノロジーは対立的なものでしかなかったと言うのである。パノフスキーはベンヤミンのアナクロニズムを嫌悪したに違いない。何故なら、それは、彼が師であるヴァールブルクの美術史から周到に取り除こうとしたものに他ならなかったからである。このアナクロニズムはヴァールブルクの言う〈残存〉、ベンヤミンの言う〈根源〉と深く関わっていた。

コメント