小泉八雲/ラフカディオ・ハーン (1850-1904)

「‥‥日本の下駄は、それをはいて歩くと、いずれもみな左右わずかに違った音がする――片方がクリンといえば、もう一方がクランと鳴る。だからその足音は、微妙に異なる二拍子のこだまとなって響く。駅のあたりの舗装された道などでは、ことのほかよく響く。そして長く尾を引いた木の音が何ともおどけた効果でも出したりすると、時々群集がわざと足並みを揃えたのかと思う。(「東洋の第一日」西成彦訳)」

小泉八雲こと、ラフカディオ・ハーンは、『Glimpses of Unfamiliar Japan/知られざる日本の面影』の第一章「東洋の第一日」の中で、革靴に変形されていない日本人の美しい足を称賛した後、上記のように述べている。イオニア海にあるレフカダ島で生まれた彼は、アメリカや西インド諸島マルティニーク島などでクレオールな文化を吸収し、39歳で日本にやってきたが、16歳の時に事故で左目を失明、右目も視力が衰えるばかりという重度の視力障害を抱えていた。漢字を学習するのを諦めた要因とされている。そのためなのか音に対して極めて鋭敏だったようだ。それを、この記述などからも窺い知ることができる。とりわけ第七章「神々の国の都」では松江時代の音や音楽が重要なテーマとなっている。そして、この地で出会った大黒舞の音楽に魂を揺さぶられることになるのだ。だけど、視覚的な描写もなかなか素晴らしいと僕は思う。

西成彦『ラフカディオ・ハーンの耳』

「老婆が細い棒(簓/ささら)を擦り合わせると、大黒組(槌と扇を持って歌うグループ)の咽喉から澄んだやさしい歌声がとびだしてきた。その歌は、日本でわたくしが聞いた歌とはまるで趣きの違ったものであった。(囃子を受け持つ恵比寿党が)カスタネット(四つ竹)をカチカチ鳴らす音が、早口で語られる歌詞(囃子ことば)の合間合間に、ぴたりとびたりと挟まれるのだ。‥‥演技者は老婆を除いて、誰ひとり歌いながら地面から足をあげるものはいなかった。ただ、歌の節に合わせて体を揺り動かすだけだった。‥‥歌っていることばはひとこともわたしにはわからなかったが、曲が終わったときにはまだまだ聴きたいと思ったくらいであった。」ハーンは感想をこう述べた。訳は西成彦(にし まさひこ)さんの『ラフカディオ・ハーンの耳』から引用させていただいている。西さんによれば、彼はこの大黒舞をイギリスの物語や寓意を含んだ伝承歌であるバラッドのように仕上げられると考えたようだ。

びんさらさ

ハーンは友人の西田千太郎に頼んで囃子も含めたテキストを送ってもらった。一部をご紹介しよう。「イヤー あきほうより若大黒、若恵比寿御家御繁昌と舞い込んだ。ア、イヤー 申しましようかや祝ひましよう 何を申してよかろやら。小栗判官物語いちぶ始終を申すなら。ア、イヤー 其名も高倉大納言イヤ、兼家公と申するは。ア、イヤー 四方に四つの蔵をもちイヤ、八方に八つの蔵をもち。(ハヤシ)イヤソウデハノウタラコ、あなたの床前ながめて見れば、七福神サンが福もつて金もつて、御揃なされて御家ごはんじょう。めでたいことよな‥‥。」だか、ハーンは意図していた韻律豊かな詩的な文章にすることを諦めてしまった。彼は落胆してしまうのだが、それは何故なのだろう。

沖本幸子(おきもと ゆきこ)

『乱舞の中世 白拍子・乱拍子・猿楽』

さて、今回の夜稿百話は、沖本幸子(おきもと ゆきこ)さんの『乱舞の中世 白拍子・乱拍子・猿楽』を中心に西成彦(にし まさひこ)さんの『ラフカディオ・ハーンの耳』や山本ひろ子さんの『摩多羅神』、そして『室町物語集』から「大黒舞」などを取り混ぜながらお送りしたいと思っている。沖本さんのこの著作は、2016年に出版されている。正直言って、こんな本がほしかったのである。白拍子(しらびょうし)、乱拍子などに関わる中世芸能における舞のことが述べられているからである。昔の舞なので、そういったことが書かれた古文献にあたりながら、今に残る民俗芸能に取材するというのが研究方法だと思うのだが、とっても分かりやすく書かれていると思う。

葵祭(加茂祭)の斎王代

賀茂祭、つまり現在の葵祭は、かつては、上級貴族たちの邸宅が立ち並ぶ二条大路が舞台であり、皇太后腹の院の女三の宮が新しく斎院に定まり、御禊の日に供奉する大臣は定員のほかに特に宣旨があって源氏の右大将をも加えられた。こうして、そこは源氏物語「葵」における六条御息所と葵の上の車争いの場面ともなったのである。この賀茂祭りが貴族たちを中心とした祭りであるのに対して、京の南、七条大路で行われた稲荷祭りのパレードは猿楽と呼ばれた様々な芸能の喧騒と猥雑さに溢れた庶民の祭りだった。藤原明衡(ふじわらのあきひら)の有名な『新猿楽記』は11世紀半ば、院政が始まろうとしていた頃、京都の伏見稲荷の祭礼行列で行われた芸能をモデルに書かれたと言われる。白河院(1053-1129)の頃、その猿楽の中でもサーカス的な要素の強い田楽への熱狂が高まっていた。

伊勢大神楽発祥の地である三重県桑名市の増田神社

田楽や猿楽のイメージを今に伝える総舞が収録されている。

沖本幸子さんの『乱舞の中世』によれば、田楽熱がピークにあったこの頃に宮廷に入り込み始めていたのが、歌詞を7、5、7、5、7、5、7、5で1コーラスを構成する今様と呼ばれた流行歌であったという。清盛の寵愛を受けた仏御前の有名な今様を挙げておこう。

君を始めて 見るをりは

千代も経ぬべし 姫小松

御前の池なる 亀岡に

鶴こそ群れ居て 遊ぶめれ

白拍子 仏御前 廣重画「小倉擬百人一首」より

田楽がいくら宮中の人々の心を捉えたとしても定着まではしなかった。この今様も、100年後の後白河院(1127-1192)の時代には、白拍子や乱拍子という新しい芸能に取って代わられようとしていた。もっとも、後白河院は今様狂いで有名ではあったのだが。その、後白河院から後鳥羽院の時代、12世紀後半から13世紀前半が白拍子・乱拍子の最盛期となる。

藤原定家の日記である『明月記』には、後白河院が石清水八幡宮に千部経読誦の後、神前で今様を夜通し歌い、それが終わると乱舞・猿楽・白拍子などの様々な芸能が尽くされたという記録があるし、順徳天皇の内裏での庚申待で乱舞して遊んだこと、後鳥羽院が離宮水無瀬殿で近臣に乱舞をさせたなどの記述があるという。

乱舞は、とくに定まった型や曲はないようで、歌や音楽にあわせて自由に舞い踊るものをいったらしい。平安末期から鎌倉時代にかけて、公家貴族の殿上淵酔 (てんじょうえんずい) で乱舞が盛んに行われたが、このときの乱舞は朗詠 (ろうえい)、今様 (いまよう) や白拍子、万歳楽 (まんざいらく) などを取り入れて歌い舞われたとある。沖本さんによれば、淵酔とは「心底酔う」という意味で、新嘗祭と豊明節会(とよのあかりせちえ)という公式行事を終えた宴席で行われる宮廷きっての賑やかな芸能の場だったようである。清涼殿の天皇の御前で行われるものを殿上淵酔と呼んだ。このような殿上淵酔の乱舞は猿楽 (さるがく) ともいわれ、やがて専業の猿楽者の演ずる猿楽をも乱舞といったらしい。

雅楽の万歳楽 唐楽の内の一つ 左の平舞で四人ないし六人で舞う

『舞楽宮廷舞巻』メトロポリタン美術館

万歳楽であるが、白拍子や乱拍子が登場する以前よりある雅楽の唐楽の一つ。唐では賢王の治世には鳳凰が現われて「賢王万歳」を唱えるという言い伝えがあり、それを舞いにしたものが万歳楽である。君主を讃えるめでたい曲だから即位の儀式や祝宴の席で舞われたが、重要なのは感極まった時に即興的に舞われることがあったらしいことである。ある時期から雅楽の万歳楽を模して舞われるのではなく「万歳楽」という言葉が唱えられ、それに囃されるように舞ったらしい。それが乱舞万歳楽だという。

朗詠は、漢詩の一節を朗吟する歌謡で、中世以降、雅楽化されたものを言う。その詞章となる詩歌を収めたものが「和漢朗詠集」である。それに対して同じ時期に生まれた催馬楽(さいばら)は、各地に存在した民謡・風俗歌に外来楽器の伴奏を加えた歌謡である。

沖本さんは、白拍子はもともとリズムの名称であったという。そのリズムで歌う歌謡や、その歌謡に合わせて即興的に舞う乱舞のことをも白拍子というようになった。乱拍子については後で述べる。静御前や祇王のような女性芸能者だけを白拍子とは言わないようだ。そして、現存する白拍子の詞章で圧倒的な割合を占めているのが「物尽くし」であった。「尽くし」も何やら日本人が好きそうではある。例えば、最大の白拍子歌詞集の『今様之書』の中から「長物曲」の歌詞を挙げておく。

いのち長岡の 玉つ花

いくたび花も さきぬらん

長井の裏に 住む亀も

万年の算(かず)をぞ 保つなり

長良の山の 春風に

糸を乱るる 青柳

長良の橋は 千度まで

作りかえても ふりぬべし

楽の名には 長慶子(ちょうげいし/雅楽の名)

長保楽(ちょうぼうらく/雅楽の名)の 舞の袖

やさしくぞ覚ゆる やさしくぞ覚ゆる

今様にも物尽くしはあるのだが、ごく一部にすぎないと沖本さんは指摘している。『梁塵秘抄』から今様の物尽くしの例を見ていただきたい。今様でも七五調にあわない歌詞も結構あるようだ。

をかしく舞うものは

巫女(こうなぎ)・小楢葉・車の筒とかや

平等院なる水車

囃せば舞ひ出づる蟷螂(いぼうじり/かまきり)・蝸牛

(『梁塵秘抄』三三一)

葛飾北斎(1760-1849)筆

白拍子姿の静御前 1820頃

白拍子では、ほぼ全てが物尽くしになっているらしい。それがどのように歌われたかは分からない。だが、催馬楽などが「歌う」と言われていたのに対して白拍子では歌うことが「かぞふ」と言われていたという。例えば、『平家物語』では平重衡の恋人である千手前(せんじゅのまえ)が「十悪といえども引摂(いんじょう)す」という「朗詠をして」、「極楽願わん人はみな、弥陀の名号となふべし」という今様を四、五回「うたひすまし」、さらに「一樹の蔭に宿りあひ、同じ流れを結ぶも、みなこれ先世のちぎり」という白拍子を「かぞへすまし」たとある。「かぞふ」の他に「言ふ」や「申す」というように表現されることもあったらしい。ここから沖本さんは、白拍子とは、大胆に言えば歌より語りに近かったのではないかと言う。こうなると白拍子と猿楽の「謡」との関係も気になるところだ。12世紀後半に及ぶと御所の淵酔などでも、朗詠、今様、万歳楽での乱舞の後、二度目の乱舞において白拍子が基本的にペアでお互いに掛け合うようにして舞われた。

しかし、一般的に白拍子といえば女性の白拍子女(しらびょうしめ)を指すのであって、時には稚児の場合もあった。遊女や稚児が舞った芸能を白拍子舞と記したいと沖本さんは言う。静御前の母である磯禅師(いそのぜんじ)、あるいは、鳥羽院時代の島の千歳(せんさい)・若の前が起源とされるこの白拍子舞も乱舞と同様に白拍子というリズムで歌う歌曲を母体とするのであるが、それが誰でも踊れる即興的な芸ではなく、専門の芸能者の舞いであったことは注意を要する。川沿いを拠点とする女性の傀儡子が歌女と呼ばれたのに対して、白拍子は専門に舞う初めての女性だったという。男性用の簡略な服装である水干に鞘巻(腰刀)、烏帽子という男装で舞った。稚児は寺院で高僧に仕えた少年のことで、いわば寺院の花であり、寺院で行われる延年において垂髪に宮廷女房風の装いで、この白拍子は舞われた。いずれも、トランスジェンダーな出で立ちであったのだ。

延年とは、平安時代中頃より寺院での法会や貴族来訪の際の余興として下級僧侶や稚児らにより行われた芸能のことだ。舞楽や散楽、歌舞音曲、猿楽、白拍子、小歌(世俗的な恋愛詩などの五音・七音を主とする短小詩型の歌)など、貴族的芸能と庶民的芸能が雑多に混じり合ったものの総称である。白拍子女は後の曲舞舞(くせまいまい)に取って代わられるなどして早く姿を消したが、稚児の方は室町時代まで、一部は江戸時代まで生き続けていたという。

延年舞 『天狗草紙絵巻』興福寺巻 東京国立博物館

沖本さんは白拍子舞が今様に合わせて舞うというのは誤解だという。今様はあくまで歌であり、白拍子舞とは別の芸能だというのだ。白拍子女も今様を歌いはしたが、それに合わせて舞うことはなかったという。この舞の特徴は、歌謡白拍子に合わせて歌い舞う本体に、「セメ」という即興で和歌を詠い上げながら足拍子を踏んで舞う部分が加わったことにあるという。美しい舞姿の後に「踏」み「旋」る芸に心躍らせたのである。静御前が夫の義経の仇である頼朝の前で舞ったとき、頼朝を言祝ぐ歌ではなく、「しづやしづ 賎(しづ)のをだまき繰り返し昔を今になすよしもがな」と取り返せない昔を詠い、「吉野山 峰の白雪踏み分けて 入りにし人の跡ぞ恋しき」と恋しき人の跡を偲んだ。頼朝への面当てだったのだが、ここが白拍子舞のクライマックスのセメであったというのである。

先ほどの『今様之書』によれば、このセメは遅くとも一五世紀半ばには、乱拍子と同じく鼓で打って伴奏されていたとあり、『児(ちご)歌物語絵詞』には白拍子舞のセメの和歌を「乱拍子の出し歌」と呼んでいる例があるという。セメと乱拍子は密接なつながりがあるようだ。ここにプロの鼓打ちという存在が登場してくると言う。

乱拍子に話を移そう。乱拍子は白拍子と同じくリズムの名称であって、そのリズムに乗って歌う歌や舞のことを言った。歌は和歌くらいの短い詞章に「やれことうとう」という囃子詞(はやしことば)がつき、舞としては足拍子を踏むことに特徴があるという。今様は拍子を打たない、譜のままのばして歌うものであったが、乱拍子はその今様を歌う時に拍子をあてる早い歌い方として登場する。そして、先ほどの淵酔においても、「白薄様、濃染紫の紙、巻上げの筆、ともゑかいたる(鞆に絵を描いた)筆の軸 やれことうとう」などという尽くしの歌詞を乱拍子で舞う乱舞が流行し、酒宴の場だけでなくその前後、行き返りの道でも行われるようになる。寺社の延年においても乱拍子の乱舞は盛んになっていくのだ。興味深いのは、扇に花火を仕掛けて扇を燃やしながら舞った「火掛(ひがかり)」と言う舞があったことだ。そして、僧侶のというより僧兵たちの勇壮な乱拍子の代表が「嬉しや水」である。今様が乱拍子の歌として再生したものだと沖本さんは言う。

衣川館(ころもがわのたて)が付近にあった北上川 岩手県平泉町

衣川館跡に建立された義経堂と義経像 天和3年 (1683) 建立

芭蕉が「夏草や兵どもの夢の跡」の句を詠んだことでも知られる。

「嬉しや水 鳴るは滝の水 日は照るとも 絶へずとうたへ やれことうとう」

『義経記』の巻八「衣川合戦のこと」では、弁慶が鈴木兄弟に囃させた後、「嬉しや水 鳴るは滝の水 日は照るとも 東の方の奴原が 鎧冑を首もろともに 衣川に斬りつけて流しつるかな」と歌いながら舞い澄まし、敵を呆れさせたという。こうした戦いの場でも即興の歌詞を織り込みながら舞われたようだ。奥州藤原泰衡が源頼朝の圧力に屈して、わずか10騎余りの義経主従を藤原基成の衣川館に襲った戦いである。

これは、別の芸能でも、知られた歌詞ではないだろうか。ちなみに下は能の『翁』における千歳と地謡の詞章である。

千歳 「鳴るは滝の水。鳴るは滝の水 日は照るとも。

地 「絶えずとうたりやりうとうとうとう。

千歳 「絶えずとうたり。常にとうたり。

千歳 「所千代までおはしませ。

地 「我等も千秋候はん。

千歳 「鶴と亀との齢にて。処は久しく栄え給ふべしや。鶴は千代経る君は如何経る。

地 「万代こそ経れ。ありうとうとう。

能の『翁』は、翁のシテが面をつけない直面(ひためん)で登場し、「とうとうたらり‥‥」の呪歌を謡い、次に千歳が「鳴るは滝の水‥‥」の謡いにのって颯爽と露払いの舞を舞う。その後、白尉の面をつけたシテが催馬楽の「総角(あげまき)」の一節をもじりながら立ち、天下泰平国土安穏」を祈って厳かに舞い、「ひと舞舞おう万歳楽」と言って退場する。その後、三番叟が直面で勇壮な「揉ノ段」を舞い、次に黒尉の面をつけて千歳から鈴を受け取り「鈴ノ段」を舞って終りとなる。詳しくは、『翁』とは何か』を見てほしい。ここで、沖本さんは民俗芸能の『翁』に注目する。

七十一番職人歌合(模本) 江戸時代 東京国立博物館

この民俗芸能の『翁』では、一般に序詞、名のり、縁起、堂祝、四方拝、宝数え、宝舟、拍子止という構成になっていると沖本さんは指摘している。勿論、地域によっては、その中の項目がいくつか欠けている所もあるだろう。それぞれの項目の概略は末尾に載せておいたので興味のある方はご覧になってほしい。能の『翁』と民俗芸能の『翁』の違いなのだが、民俗芸能の方には千歳がないものも多い。だが、たいてい露払いにあたる芸はあるという。兵庫県加東市にある上鴨住吉神社の『翁』の露払いは『いど』と呼ばれていて、三人の舞手が代わる代わる幕の外に出て足で舞台を払って舞っていく。謡の詞章は、「みは住吉の そよや 住吉の 松にも花は咲きにンけり 咲きにンけりソモ」「みするなりけり やりかりとう」「みするンなりけり面白や みするンなりけり面白や ながもんで眺むれば 松のこまンより眺むれば 月ぞ近かり やりかりとう」などとあり、祓い清めの言葉というより、連想が連想を呼ぶように続いていく。ここに千歳の芸能の原型を見い出すと沖本さんは言うのだ。ちなみに、能楽研究者の能勢朝次さんも千歳は『翁』の露払いが変化したものだと指摘している(『能楽源流考』)。『翁』や三番猿楽の『翁』が平安時代からの古い形式を担うものであるのに対して、露払いの舞が鎌倉後期以降に付け加えられたものであり、千歳の詞章が当時の流行歌に取材されることは多かったのではないかと述べている。

能の独自の伝承を持つとされる山形県鶴岡市黒川の黒川能では、舞台にご神体の王祇様が扇状に広げられると、その前に稚児が立ち、所ぼめの詞章を巧に織り込んだ地謡に合わせながら扇や御幣を持って足拍子を踏んで舞台を回る。これは稚児の「大地踏」と呼ばれ、『所仏則(ところぶっそく)の翁』の露払いの役をするのである。その時、唱え言の前に置かれるのがこれらの言葉だという。「惣は齢々(よわよわ) 松が枝にこそ鶴が巣をかけ 滝々滝の水 岩の上にふと居て さらりさつとよつて 日は照るとも 絶えずとふたり 常にとふたり」などとある。乱拍子を組み合わせた歌詞になっているらしい。同じく東北地方の修験が伝えた山伏神楽や番楽(ばんがく)には、「露払い」の付属した『翁』が広く伝わっている。前者では釼や御幣で祓い清め、後者では祝言的な短い歌の後、扇や太刀を持って足拍子を踏みながら舞う。その姿は乱拍子の乱舞を彷彿とさせるという。

奈良比古(ならつひこ)神社の翁舞

翁太夫舞の後、翁が二人加わり、珍しい翁三人舞となる。

奈良比古神社の翁舞における三番叟

ここで、沖本さんは大胆な仮説を立てる。能の三番叟の「鈴の段」は祈祷舞として理解しやすいが「揉みの段」は老人の舞としてはいささかハードだ。「翁」の露払いが千歳であり、三番叟の「揉みの段」が「鈴の段」の露払いの役を持つと考えたと言う。この「揉みの段」は乱拍子で舞う舞いが変化したものではなかったかというのである。例えば、江戸初期の狂言方の伝書である大蔵虎明(おおくら とらあき)の『式三番』には「揉みの段」の心得として「みだれびょうし みだれあし」とある。また、先ほどの東北の山伏神楽や番楽の翁において多くの地域で「日は照るとも 常に絶へせぬ 鳴る滝の水」という乱拍子出自の「鳴るは滝の水」を幕出歌として使用していることなどが挙げられている。確かに、乱舞は猿楽・能にも影響を与えたと言われているが、具体的なことは不明とされてきた。能楽の乱舞(らっぷ/らんぶの訛り)は一曲のうちの一節を舞うことをいったといわれている。ちなみに、『道成寺』の乱拍子は同じ乱拍子でもかなり趣を異にしていることは指摘しておかなくてはならない。沖本さんの仮説は、まだ色々な細部を詰めなければならないだろうが、なかなか魅力的だ。『乱舞の中世 白拍子・乱拍子・猿楽』の終盤は、能と白拍子舞、曲舞との関係について語られているが、またの機会があれば、ご紹介したいと思っている。

踏歌については山本ひろ子さんが宮廷踏歌と熱田神宮のものについて書いているのでそれをご紹介します(『摩多羅神』)。源氏物語の「紅葉賀」には雅楽の青海波 (せいがいは) を意中の藤壺のために舞うシーンがあるけれど、「初音」には、男踏歌のことが語られていて、内裏から朱雀院、光源氏の宅、六条院などに練り込んだとあり、現実の踏歌が、宮廷から仙洞を廻り、大貴族の邸宅に繰り出して来る様子が想像できると折口信夫は述べている (『日本芸能史序説』)。

新年、上元 (陰暦の正月15日) の月の夜に歌いながら土を踏みならし、舞う。渡来人によってもたらされたのが踏歌である。僕は、コザックダンスのような荒々しいものを想像していたけれど、玉砂利をジャジャと皆で踏み鳴らして歩きはするものの意外に静かな舞だ。男が一月十五日、女が同月十六日に集団で宮廷に練り込み、天皇に祝賀の歌舞を献上する正月の節会となったという。平安後期には宮廷の踏歌は廃れてしまうが、熱田、鹿島、住吉、阿蘇などの神社などに伝わった。

熱田神宮 踏歌神事 高巾子の振鼓 (ふりつづみ)は後半少しだけ登場する。

一般に冠は、絹を網目状に薄く織った羅を漆でかためたもので、頭に被る部分と、巾子(こじ)と言って髷を納める部分、纓(えい)という背中にたらす長細い薄布に大別される。踏歌では高巾子冠を被った高巾子役が振鼓 (ふりつづみ) を打ち鳴らす。現在の熱田神宮踏歌神事では、ヘルメットのような形の冠で仮面を着けている。「子供の遊びにまねた素人猿楽の情景 (小西甚一)」といわれる小歌だが、その掛け合いがあり、このように歌う。本「舎人こそう 後にこそう」 末「我もこそう 後こそう」 本「近衛の御門に巾子落つと‥‥」。舎人は若い衆のことで、「こそう」はついて来いという意味らしい。髷がないので巾子が落ちたと囃すのである。

さらに、源氏物語には「こうこうじの世ばなれしたる様」とあり、平安時代の有職故実である『西宮記』には、高巾子は、白い絹を張った冠を着け、別に綿の面を被ったと言う。宮廷踏歌では、その舞人たち全員に綿が下賜された。その名残だろうか。しかし、近代では普通の仮面にかわったという。熱田の踏歌は、酒講の後、大宮への途中歌舞に及び本舞台では異様ないで立ちの面を付け振鼓があり、踏歌の詩頌を読み、最後に翁舞があったといわれる。アヤミ、カヤミの織女を言祝ぐ予祝であったようだ。

微妙に異なる二拍子のこだまとなって響く下駄の音から乱舞の響きに遡ったのだが、ここで、冒頭でご紹介した大黒舞に戻りたい。ハーンの経験したこの舞は中世から近世にかけて全国的に流行した正月の角付け芸の一つで、黒い面を着け、打ち出の小槌を振る大黒天に扮した芸人が、お福、恵比寿をともなって家々の門前で縁起の良い数え歌を歌い舞って喜捨を乞うたのである。序として、大黒舞唄が歌われ、本歌として色々な説経節を歌いやすいように改作されたものが歌われた。説経節は、仏教の唱導(説教)を行う唱導師が専門化され、声明(しょうみょう)の要素や平曲の影響を受けて成立した民衆芸能である。大黒舞の序は概ねこのような歌詞の数え歌が歌われた。

新日本古典文学大系55

『室町物語集下』

「大黒舞」「俵藤太物語」「畏沙門の本地」他

「御座った御座った 福の神を先に立て 大黒天の御座った 大黒殿の能には 一に俵ふまえて 二ににっこり笑って 三に酒を造って 四つ世の中ようして 五ついつもの如くに 六つの無病息災に 七つ何事なうして 八つ屋敷をひろめて 九つ小蔵をぶっ立てて 十でとうど納まった 大黒舞を見さいな見さいな」

この序に続いて俊徳丸、小栗判官、山椒大夫などの有名な話が本歌として歌われ、それに囃子が挿入される。冒頭のハーンに関する箇所でご紹介したのは小栗判官の本歌と囃子の一部である。

室町末期から江戸時代初期にかけて成立した庶民物語に『室町物語集』があり、驚くべきことだが、その中に「大黒舞」がある。別名「大悦(だいえつ)物語」ともいう。これは、彌永信美(いやなが のぶみ)さんの『観音変容譚』仏教神話学Ⅱに紹介されていたと記憶している。孝行者の大悦が清水寺の観音の夢告をうけて、わらしべを拾うことから長者となり、大黒と恵比寿が訪ねてきて酒宴となる。恵比寿が舞い終わると、大黒に舞うように催促するのだが、「あら、恥ずかしや」といって再三辞退した後、舞と歌を披露するのである。この時、大黒が舞いながら歌う歌詞が先ほどの大黒舞の序のそれとほとんど同じなのだ。舞い納めるともとの座敷へ直る。そこから下巻が始まるのだが「さるほどに、その後は乱舞(らっぷ)になりて‥‥」とある。そして、物語の最後も大黒の舞で終わるのだが、その時の歌の詞章が「鳴るは滝の水 日は照るとも よも絶へじ 絶えぬ流れの菊の水 命は千歳を重ぬべし‥‥」なのである。不思議な符合だ。現在の角付け芸の舞はともかく、当時の大黒舞がどのような舞であったのかが極めて興味深いのである。三番叟と大黒との関係は微妙に重なるのだが、まだ僕の中では核心に至っていない。

大黒天 1698 メトロポリタン美術館

さて、大黒舞の小栗判官の本歌に挿入される囃子であるが、冒頭でご紹介したものの他に、このような内容のものがあった。これは、ハーンの友人の西田千太郎の収録したものが『島根民俗』の第一巻に転載されたもののようである (前田速夫『異界歴程』より)。

イヤー いやさのごんぼう、酢牛蒡で飲んだら、お前がたどうじゃい、のどの豆がさんばそうで、へそまで酔いましょうぞな。マダ‥‥

イヤー 油屋のおそめさん倉のまどから崑蒻だま投げた、こんやこいとの知らせだないか、表車戸でんでんぐわらぐわら音がする、うらから忍ばうぞ。マダ‥‥

イヤー 出かけて出ぬもの女の横産、しょうから小便、石山の竹の子、へたな大黒舞、今でにやよう出ぬ、出直すがよいぞや。マダ‥‥

イヤー ちょっとここらでまんなかづくしを申しませうなら、日本京都がまんなかであたまでぎりぎりまんなかで、お顔では鼻がまんなかで、目では仏がまんなかで、せごたでおほぼねまんなかで、はらでおへそがまんなかで、へそから下はこんどにせうぞ。マダ‥‥

どうも、折口信夫さんの言う「もどき」を思い出してしまうのである。田遊びなどで真面目な一番がすむと、装束や持ち物をくずして出てきて、前の舞を極めて早く繰り返し、おどけぶりを変えて引き揚げてしまうような真面目な芸を茶化してしまうことを指している。それは、面白おかしく解説すると意味も含んでいるのだが‥‥本歌の説経節を囃子でもどいているようには思えない‥‥ハーンが聞いた美しい旋律をバラッドのような詩的な文に仕上げたいという望みはこうして絶たれたのである。イヤソウデハノウタラコ‥‥

最後に、500年の歴史を持つといわれる山形県鶴岡市黒川に伝わる黒川能の動画をご紹介したい。途中に「大地踏」「所仏則(ところぶっそく)の翁」「三番叟」などが短い映像だが登場する。

民俗芸能の『翁』における構成

1.序詞は「鶴と亀との齢にて 幸ひ心に任せたり」とか、「処千代までおはしませ 我等も千秋候ふや」などの能の『翁』にあるような翁の出現を待望するようが詞章が並べられる。

2.名のりは、翁が三千年に一度実がなる西王母の桃を三度食べたなどと自分が長寿であることがアピールされる。

3.縁起では猿楽の縁起が語られ、六十六番あった猿楽が三十三番となり、式三番に縮められたことが紹介されるのである。

4.堂祝(どういわい)は、その土地にやって来た翁が御堂の棟木、長押などいちいちを言祝ぐ。

5.四方拝では、その土地の美しさを愛でる。

6.宝数えでは天竺、唐、龍宮の宝物から始まって法師、殿原、百性にいたる宝を尽くす。

7.宝舟では海路はるばるやって来た後、上陸してあちこちの寺社に寄進してきたことが語られる。

8.拍子止では、最後にいついつまでもこの土地が栄えるように祝言の歌を歌い、万歳楽と唱えて、もう一度祝福して終わる。

小泉八雲『日本瞥見記 上』

「なにもかもが、言いようもなく愉快で、目新しくてたまらない。だから、どこでもいい、行けるところへ引っぱって行けと、それをいうのに身ぶり手ぶりで―― それも正気の沙汰とは思われぬ身ぶり手ぶりで示す以外に、乗っている俥(くるま)やに、ことばを通じる手だてがない。‥‥なにを見ても、まるで小人の国のようだ。‥‥」

小泉八雲『日本瞥見記 下』

「日の光は地球の曲線の上を横切り、影深い山脈の上を横切り、また星々の上も横切って来たかのようであった。というのも巨大な富士の裾野はいぜんとして見えないままであったからである。(ラフカディオ・ハーン『心』平川祐弘 訳))」

彌永信美 『観音変容譚 仏教神話学Ⅱ』

「仲介者」「媒介者」としての観音は、神話的な性格としてギリシアのヘルメスに近いと彌永さんは考えている。ヘルメスは道の神及び「通過」を司る神、魂の導き手「プシューコポンポス」であり商業の神である。それはイランで信仰されたミスラ神とも重なるという。ミスラは『契約』を意味する。ミスラ教が変容したと考えられるローマ帝国下のミトラス(ミトラ)教では、ミトラスは太陽神アポロ―ン、あるいはヘリオス、そしてヘルメスに同一視された。イランのミスラは死後の審判者であるが、あの世への橋を渡る死者の魂を助け、天上の楽園に導くことがあるらしい。同様に観音にも死者を導いたり、橋を渡る信者を助ける姿の絵が敦煌などにのこされている。

彌永信美『大黒天変相』仏教神話学Ⅰ

中央アジアの砂漠をラクダに乗った隊商が通り過ぎ、同じ道を軽業師や手妻師、碧眼の楽人や胡旋を舞った舞姫たちが歩んでいった。そのような人々とともに仏教は、イランに続く北西インドからインドネシアの南端まで、シベリアに連なる外蒙古の北端から琉球列島に連なる日本の南端まで及んだのである。この本のプロローグはおよそこのように始まる。このような過程の中でシヴァ神は大自在天となり、マハーカーラーは大黒天となり、ハーリーティーは鬼子母神となっていったのである。

この本の主人公マハーカーラーはインドでは「偉大な時間」であった。世界を滅ぼす死の支配者シヴァの黒い忿怒相であり(マハーバーラタ)、男根形で象徴されるシヴァの十二大リンガの一つである。

山本ひろ子 『摩多羅神』カヴァー写真は安芸・清水寺で発見された摩多羅神。 熱田神宮の踏歌に関する文を収載している。

『小栗判官忠孝武勇伝』 歌川貞升

『小栗判官』は、浄瑠璃や歌舞伎、説教節にも取り上げられた中世からの伝承物語。

後小松院の御世、常陸の国小栗城の城主であった小栗満重は、謀叛の疑いをかけられ鎌倉方に攻め滅ぼされた。家来と共に落ち延びる途中、藤沢で追いはぎの横山太郎に騙され、毒酒の臭気で昏倒し、家来は毒殺される。

遊行寺の太空上人は夢告によって満重を熊野で湯治させ快癒させる。熊野権現の霊験だった。

追いはぎの横山の策略を満重に伝えた照手姫は、その屋敷から抜け出すが、追手に侍従川 (じじゅうがわ) に沈められる。だが、漁師に助けられることになる。嫉妬に狂う漁師の妻に売り飛ばされ、各地を転々とするも美濃の青墓に至った。

満重は京都で身の潔白を証して鎌倉方の許しを得、再び常陸の領土に判官となって帰還。後に下女として働いていた照手姫を見つけ出し妻として迎えたと言う話である。

斎王代禊(みそぎ)の儀

葵祭は、流鏑馬神事(やぶさめしんじ)を中心とした前儀、騎馬の文官・武官を中心とす勅使列や斎王代をはじめとする女人列が続く路頭の儀、下鴨神社と上賀茂神社で、実際の勅使が祭文を奏上する社頭の儀が行われる。

斎王代禊の儀は、皇室から加茂社に奉仕する内親王の代わりに京都ゆかりの一般女性が禊の代役を務める。

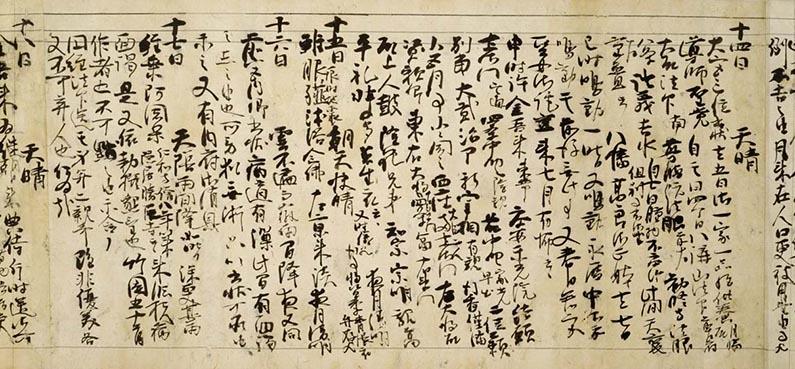

藤原定家 『明月記』巻中

東京国立博物館

定家の日記として知られ、治承4年(1180年)から嘉禎元年(1235年)までの56年間にわたる克明な記録といわれる。歌道、書のみならず天文学を中心とした科学および歴史においても貴重とされている。後白河院が石清水八幡宮に千部経読誦の後、神前で今様を夜通し歌い、それが終わると乱舞・猿楽・白拍子などの様々な芸能が尽くされたという記録がある。

『源氏物語』紅葉賀で光源氏と頭中将が舞う青海波

岳亭春信 江戸時代

岳亭春信は、魚屋北渓と葛飾北斎の門人と言われる。

一般的な冠の一つ 垂纓冠 (すいえいかん)

コメント