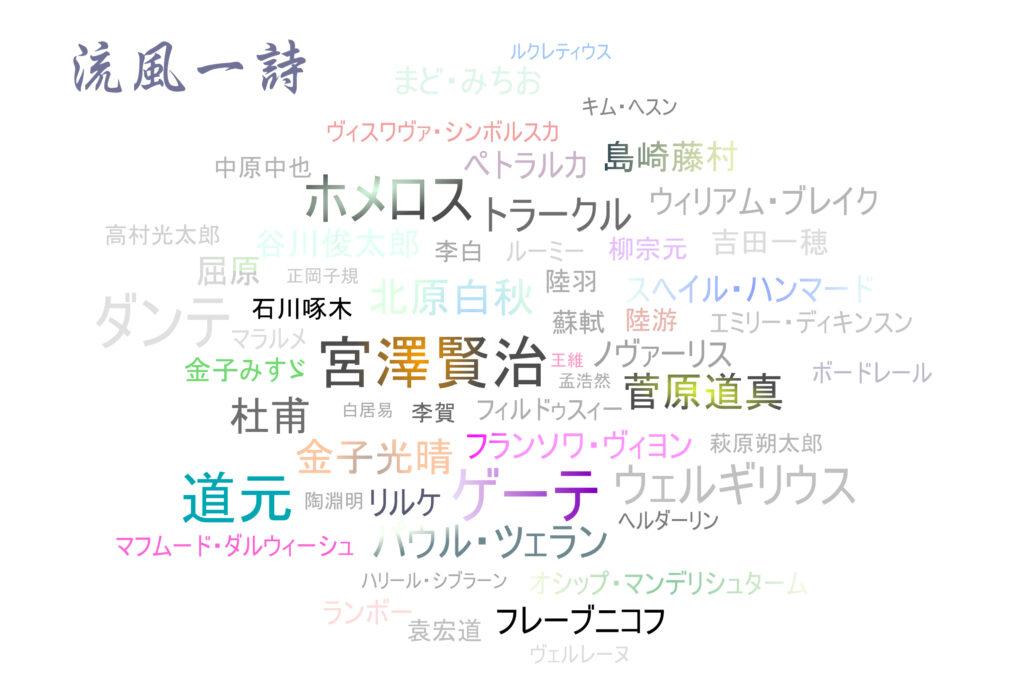

左『フランソワ・ヴィヨン』ルートヴィッヒ・ルルマン 画

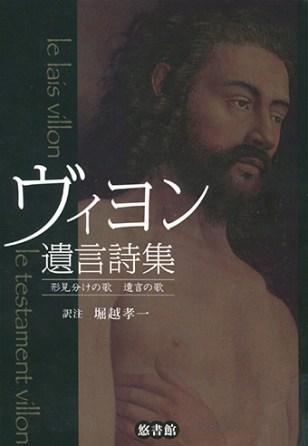

右 堀越孝一 『遺言の歌 ヴィヨン遺言詩注釈 Ⅳ 下』

フランソワ・ヴィヨンは1431年、つまり中世の秋が幕を閉じようとする頃、呱々の声をあげる。一説にはフランス中部のブウルボンネに領地を持つ貴族モンゴルビエ家の血縁ではないかとされている。高貴な血を引くとも言われるその子は、幼くして父を亡くし、叔父である司祭メートル・ギョーム・ヴィヨンの庇護のもとで育つ。パリのサンブノワ教会の静謐な境内。そこが彼の濫觴の地となる。パリ大学で学び、文学士の称号を得、聖職者の特権さえ手にした青年。 しかし、その心にはすでに、秩序をはみ出す奔馬が棲みついていた。「おれにとっての父以上の人」そう詠われた叔父への敬愛を胸に抱き、彼は「モンゴルビエ」という高貴な名を捨て、ヴィヨンとして闇の街へと走り出す。

1456年、一つの罪を犯し、パリを逐電した。その旅立ちの前に記されたのが『形見分けの歌(小遺言詩)』だった。 それはまだ、若さゆえの端正な形式を保った別れの調べと言える。しかし、5年の放浪、獄中での屈辱と飢えを経て再びパリへ舞い戻った彼が貧困と孤独の中で書き上げたのは『遺言の歌(大遺言詩)』だった。 それはもはや整然とした詩ではなく、魂の横溢、羽目を外してハジケル「言葉の乱舞」と言える。

今回の流風一詩は、堀越孝一さんの注釈に頼りながら『遺言の歌』の一部をご紹介することになる。

勝手気ままな人生

柔らかい羽根布団にどっかりと、でっぷり肥えたシャネーンが

真っ赤におこった炭火にあたって、ゴザ敷き詰めた部屋のなか、

そのそばに、しどけなく寝そべって、ダーム・シデーンが、

色白で、もち肌で、スベスベしてて、きれいなおべべ着て、

夜昼通して、ひながいちんち、イポクラスなんか飲んじゃって、

笑い声たてて、いちゃついて、甘ったれて、口吸いあって、

ハダカんなって、もっともっといいキモチになっちゃって、

なんだねえ、そんなふたりを、おれはホゾ穴からのぞいた、

そんなとき、おれは卒然と悟ったね、憂いを消すには、そうだ、

人間、自分流儀に、勝手気ままに生きるのが、そう、一番だ

(バラッド/堀越孝一 訳)

窃視者、ヴィヨン、ほぞ穴の向こうの悦楽というわけだが。シャネーンは聖堂参事会員のことで、ダーム・シデーンはよく分かっていないけれど、この参事会員の情婦ということでケリがついている。イポクラスは香辛料を漬け込んだワインらしい。酒池肉林の現場かしら。世の中の不実を笑い飛ばし、「人間、自分流儀に、勝手気ままに生きるのが一番だ」と好きに生きることを寿ぐのだったが‥‥。

ヴィヨンの心根

パリを出奔するにあたっての口実は不実な女から逃げ出すということにした。もっとも、どっちが不実だったか知れたものではない。ホレた女と別れるためには死んだことになればいい。『形見分けの歌』の背景を、そうヴィヨンが設定した。「女のせいでおれは死ぬ/そうよ、ついにおれは恋の殉教者 (『形見分けの歌』堀越孝一訳) 。」粋がった余勢をかって、さらば、これからアンジュに行く、そう宣言する。中世のこの形見分けの風習についてはホジンガの『中世の秋』に蘊蓄が述べられている。以下の (148) の詩には、その『形見分けの歌』の残り香がただよっているのである。

ひとーつ、良家の娘たちにはだ、なんてたって、

父さんや母さんが、叔母さんだってついている、

たましいかけて、おれはなあんも遺さない、

なんせ、のこらずお女中衆にあげちゃった、

すこしだけれど、満足してくれればいいなあ、

ひとっかけの食べ物でしあわせになってほしい、

まずしい娘たちもねえ、いや、ホントだよ、

だから、ジャコピン僧院に姿をけしちゃう

(遺言の歌 148/堀越孝一 訳)

ジャコピン僧院に姿を消すのは尼さん志望の欲のない娘たちのことらしい。こんな詩を読むとなんと心根のやさしい人物かと思うのだが、彼の別名は人殺し、盗賊、逃亡者だった。

放蕩無頼

1455年には、サンブノワ教会の境内で、喧嘩の末、司教のフィリップ・シェルモアを殺害した。手を血で汚したのだ。これがパリを逐電した最初の理由だった。聖職者特権が効いたのか正当防衛と思われたのか国王からの赦免状二通を得ている。翌年の降誕祭の夜、盗賊団コキーユの仲間と共にパリのナヴァール学寮に盗みに入り、大枚五百金をせしめて高跳びする。またもや逐電したのだ。5年間フランス西部から中部を放浪した途中、オルレアン司教チボー・ドーシニーにマン・シュル・ロアールの牢屋に監禁されたが、これは堪えた。 地下牢の暗さと飢えに苛まれ、「哀れなヴィヨンをこのまま捨て置く気かえ (『手紙の詩』) 」と友人たちに助けを求めた。

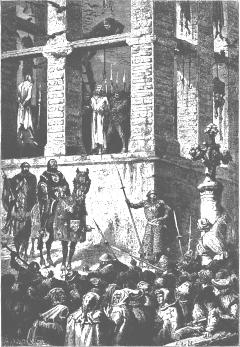

1461年には放免になり、パリに戻る。わびしく孤独に暮らしながら『遺言の歌』を書いた。しかし、二年後の1463年に、悪友ロバン・ドジスと仲間二人で弁護士のフランソワ・ファルブウルの事務所を通りがかり、事務所の書生をからかった。あげくに乱闘となり、ドジスがファルブウル先生に傷を負わせた。ヴィヨンは弁護士ファルブウル襲撃事件の共犯として死刑宣告を受け、パリのシャトレ監獄に収監された。これまでの前科もたぷりあって判決は「絞首刑」と決まった。冷たい石牢の中で、自分の首に縄がかけられる瞬間を待ちながら、『吊るされし者のバラッド』の詩を書いたと言われている。

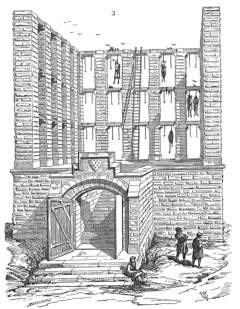

モンフォコンの公開絞首台 11世紀から17世紀まで使われていた。

左 フランソワ・ギソー『フランス史』 19世紀

右 ウジェーヌ・ヴィオレ・ル・デュクによる復元 19世紀

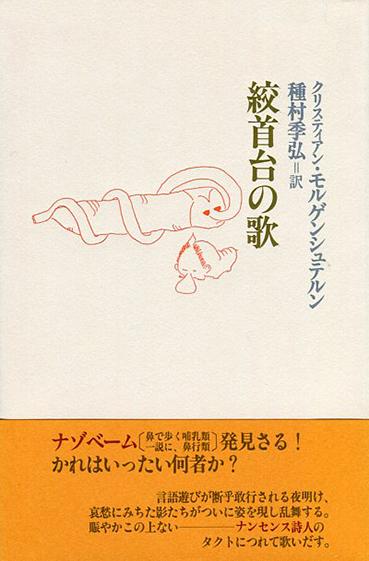

当時、パリのモンフォコンの丘には死体が陳列される巨大な常設絞首台があった。『絞首台の歌』ならクリスチャン・モルゲンシュタインだが、この地を嫌悪しながらも詩にしたためたのはユゴーだった。一度に何十人もの死体が吊るされた。風が吹くたび、あっちへふらり、こっちへふらりと風の気の向くままに絶え間なく揺れ動き、雨に洗い流され、太陽に黒く焼きつけられ、カラスやカササギどもに目玉をえぐり出され、ヒゲも眉毛も一本残らずむしり取られる。もはや「喪の蝶の我が上にはばたく時 (バラッド/堀越孝一 訳)」を迎えんとしていた。

だが、傷つけたのは自分じゃないと控訴した末にパリ所払いに減刑となった。それを最後に、ヴィヨンの足跡は歴史の霧の中へと消えていった。まあ、これだけの前科があったのだ。放蕩無頼というほかはない。

己の所業を省みよ

自分流儀に、勝手気ままに生きてきたが、一度は聖職者を目指した人間である。パリのイノッサンス墓地の死者の骨が山積みになった納骨堂や回廊壁画の「死の舞踏」を見て思うところがあったのか、己の所業を省みること浅からず、ついに諸行無常の風に煽られた。

ドクロの山をつくづくと、おれの見るところ、

なんとねえ、山のようだぞ、納骨堂がいっぱいだ、

ルクェートの旦那衆だった、お世話になったろうが、

見ろよ、こっちのはシャンブロ・ドゥネのだった、

そっちのはみんなポルトパネだった連中のだねえ、

どいつらがどいつのだったか、おれにはいえる、

それがだ、司教屋だったか提灯屋だったか、

こいつばっかりはどっちだったか、おれにはわからない

(遺言の歌 16/堀越孝一 訳)

こいつらされこうべ、生前、頭をペコペコしていた、

こいつらがあいつらに、あいつらがこいつらに、

こいつらが、あいつらが支配していた、あいつらに、

こいつらに、おそれられて、かしずかれて、いまは、

こいつらもあいつらもない、なにもかも終わりだ、

ひと山に集められて、ごちゃまぜに、屋敷だの、

領地なんていったって、もうそんなのとりあげられた、

クレールだの、メトゥールだのと呼ばれることもない

(遺言の歌 163/堀越孝一 訳)

ルクェートは、判然としないが王家のお役人、シャンブロ・ドゥネは王家の財務監督の長、ポルトパネのポルトは「運ぶ人」で丁子の乾燥させた蕾を運ぶ籠かつぎの町人ということらしい。クレールは書記、メトゥールは王家財務官僚の役人と堀越さんは訳している。(2016年刊の『ヴィヨン遺言詩集』)

言葉の手品師

『遺言の歌』は2023行あり、主に八行詩 (ユイッタン) にバラッド (物語詩) とリフレインを特徴とするロンド―を挟む形式になっている。とりわけラウトゲシュタルト (発音の形) が大切らしい。このことはヴィヨンの詩を決定づけている。それに、『薔薇物語』などからの本歌取りもある。

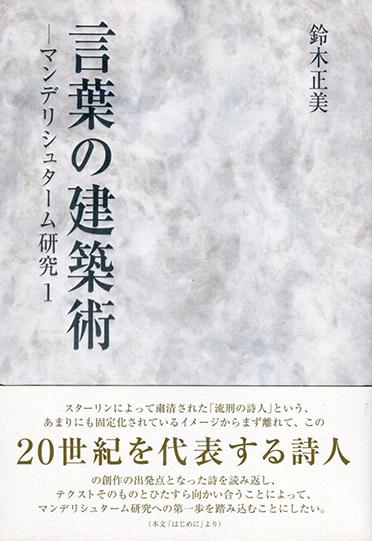

このインテリヤクザのような無頼の天才詩人にシビレタ詩人や文学者は後を絶たなかった。ラブレー、ユゴーを始めとし、数百年後の詩人たちの胸に火を灯す。ボードレール、ランボー、ヴェルレーヌなどは、さもありなんと思うけれど、遠くロシアは20世紀の詩人であるマンデリシュタームがいた。スターリンを揶揄してシベリアのラーゲリ (収容所) で非業の死を遂げた詩人だった。マンデリシュタームはヴィヨンを意外な転移、母音交替による気分の変化、リズムの万華鏡、「句またがり」さえ用いてまるで本当の手品のように言葉の曲芸をすばやく即興的にやり遂げてしまう言葉の魔術師と見ていた。(『フラソア・ヴィヨンによせて』鈴木正美『言葉の建築術』収載) 。ヴィヨンのこんな詩句を紹介している。

Beaulx enfans, vous perdez la plus

Belle rose de vo chappeau.

紅顔の美少年よ、君たちの帽子を飾る

一番綺麗な薔薇の花を 抜き取られるぞ。

(『不良少年訓戒歌』鈴木正美 訳)

夜稿百話関連リンク

第13話 薔薇物語

第96話 フランソワ・ヴィヨン

フランソワ・ヴィヨン『ヴィヨン遺言詩集』2016年刊

鈴木正美 『言葉の建築術』

クリスティアン・モルゲンシュテルン『絞首台の歌』

コメント