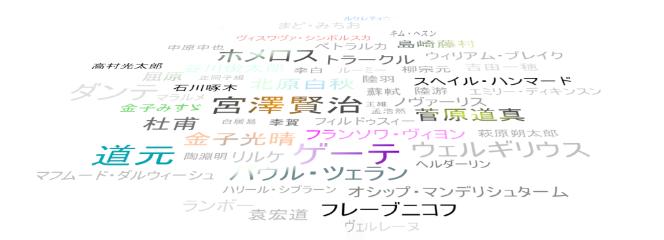

左 イヴォ・アンドリッチ『サラエボの鐘』

「生涯の不安」収載

右 イヴォ・アンドリッチ(1892-1975)

サラエボの街角、淡い光を湛えた書店のショーウィンドウ、そこにはオーストリア支配の証しのようにドイツ語で印刷された端正な本が並んでいた。本に渇き本に情熱を燃やした貧しい中学生のアンドリッチにとって、それは単なる陳列棚ではなかった。それは、閉塞した日常から未知の宇宙へ飛び立つための「世界に通じる唯一の窓」だった。少年が微睡みの中で夢見るように窓は宇宙の光となって輝き幻想へと変容し旋回した。まだ手にすることさえ許されない本たちの題名を、高名な作家の名を祈りのように唱えた。その瞬間、彼の中の物語が静かに芽吹き、内容を自分で創り上げ、想像を膨らませた。そしてすぐさま枯れしぼんだ。(アンドリッチ『書物と文学の世界への第一歩』)

イヴォ・アンドリッチは1892年、オーストリア=ハンガリー帝国の行政下にあったボスニアのトラヴニク近郊で生まれた。両親はカトリックのクロアチア人で父親は銀細工師だったがアンドリッチが2歳の時に亡くなり母親は生活の糧を得るためにサラエボの絨毯工場で身を粉にした。孤独な少年は、父方の伯母のいるヴィシェグラードに預けられ、そこで束の間の幸福な幼少期を過ごすことになる。あの『ドリナの橋』の舞台となった街である。

10歳の時、奨学金を得てサラエボの中学校へと進む。再び母親との生活が始まった。ハプスブルクの君主制のドグマに固まった教育に馴染めなかった。しかし、一人の教師との出会いが彼の運命を変える。クロアチア人の教師だったトゥゴミール・アラウポヴィッチ。本屋のショーウ ィンドウが一斉に開かれ始めるのだ。ゲーテ、ハイネの情熱、バルザックのリアル、ストリンドベリ、プルーストの繊細、ゴーゴリ、ドストエフスキーの深淵。彼は飢えた獣のように作品を読み漁った。そして、自らも詩を雑誌に投稿しはじめるようになる。

後にアンドリッチは散文詩集『不安/Nemiri』(1920年刊) を書きあげ、その一つ『生涯の不安』の冒頭でこのように詠っている。

わたしが子供のころ、あなたはわたしを選び、あなたの道を歩むように示したもうた。――それは、まだ四歳にも満たないときのこと、イコンからひとりの聖人が降りてきた夢を見た。死者のように青ざめた顔をして花に包まれたその聖人は、自分には重荷となった十字架を、わたしに手渡したのである。

わたしの旅立ちに、あなたはそれ以外、なにも下さらなかった。

母は辛いとき、どこからも救いが得られず、あなたの扉以外にはあらゆる扉が閉ざされていたときに、わたしをあなたに捧げることを誓ったのだった。

これほど幼い子供に貧困の十字架と大いなる誓いを負わせて世に送り出すのを、眼にした者が果たしてあるだろうか。

‥‥

(初段 田中一生・山崎洋 訳)

「ボスニア人は疑いなく他の南スラヴ地域に住む同胞にはめったに見られない多くの道徳的価値を秘めている。信頼、強固な人格、優しさと激しい愛、深遠な感情、忠節、不動の献身がある。しかし、ボスニアは恐怖と憎悪の土地である」とアンドリッチは書き残す (『ボスニアの鐘』) 。父の死、母との離別の後、宗教的軛が追い打ちをかけた。

そのうえわたしは、愚かでかたくなだった。正道と召命に抗って脇道をさ迷い、悪い子のように家では寝ずに逃げ出し、汚れはて、乾し草のついた服を着て、主のない犬のように濁った落ち着きのない目つきをしていた。

仰ぎ見てあなたが見えないときは、あなたはいないのだと考えた。あなたから逃げるためにはなんでもやった。罪と罪深い歓びを、わたしほど愛した者も少ないだろう。世間に出て、右や左の見知らぬ運命の扉を叩いたが、暗黙の合意でもあるのか、わたしにはどの扉も閉ざされていた。

人間の扉を押し開けようとしたが、その甲斐もなく長いこと手を血まみれにして、石に腰掛けていた。

力では扉の開けられぬことを悟ったのは、後のことだったのだから。

‥‥

(初段 田中一生・山崎洋 訳)

母の祈りと逃れられない貧困。彼は自分を正道を外れて彷徨う放蕩息子になぞらえた。何故、どの扉も閉ざされていったのか、右や左の見知らぬ運命とは何なのか。彼の青年期が教えてくれることになる。

国家反逆罪

運命の歯車は、彼を政治の渦中へと投げ込む。1912年にザグレブ大学に入学し、翌年ウィーン大学、1914年にはポーランドのクラクフ大学へと転学している。この頃から父を襲った肺の病気に悩まされるようになる。オーストリア=ハンガリー帝国の併合に反対する南スラヴ民族主義運動は高まりを見せ、いくつかの団体や青年ボスニアといった秘密結社が活動し始めていた。アンドリッチも文筆活動を続けながら抗議デモに参加するなど活発な活動を展開したが、大学側との反目を招くことになる。サラエボ事件でフェルディナンド大公を暗殺したガヴリロ・プリンツィプもまた南スラヴ民族運動に関わる青年ボスニアのメンバーの一人だった。

第一次大戦が始まるとアンドリッチも国家反逆罪で起訴され最終的にスロベニアのマリボル監獄に収監された。明らかな証拠はなく、仮釈放後トラヴニク近くのオブチャレボ村のフランシスコ会修道院司祭のもとでの保護観察処分となっている。ここで古文書を調査し、カトリックと正教会、そしてイスラムが交差するボスニアの歴史へ目を開かれていく。それは、30年後に描かれる長編歴史小説への架け橋になっていった。(『サラエボの鐘』訳者あとがき)

左 トラヴニクのアンドリッチの生家 右 オブチャレボの修道院

ここにあるものはすべて、果てしなく闘うように呪われている。海、荒れ野、地中の種、風、そして、人間を含めた動物のいっさいが。

光と闇がこもごも至り、風は静寂にとって代わられるが、闘いが止むことはない。あらゆる生物が見る模糊とした夢、おのれの上に広げる巨大な秘密の陰でつねに聞こえるのは、大地の心臓部で痛みと喜びのあいだに槌うつ生命の律動である。だが、それら騒音にひそむ沈黙はさらに恐ろしい。

松の枝が風に揺れている。すべての物が法の牢獄で恐れおののいている。

‥‥

(第三段 田中一生・山崎洋 訳)

法の牢獄の中での恐れとおののき、大地の心臓部の痛みと喜びの律動、いっさいのものが闘うべく定められた呪い。かくして神は横たわる夜となり、生きとし生けるものの孤独は同心円を描きながら広がる。ボスニアの民族的な対立と宗教的確執の闇。第一次大戦はその闇を巻き込む巨大な渦巻きだった。

1917年にアンドリッチは釈放されたが待っていたのは病魔と言う名の深淵だった。健康状態は悪化しザグレブの慈善姉妹会病院に入院し、そこで獄中の絶望を昇華させた散文詩集『エクス・ポント/黒海より』(1918年刊行) と『生涯の不安』を含む散文詩集『不安』(1920年刊行) とを書き上げる。だが、わが身は病と貧困の極にあった。そんな時、ザグレブの中学で教えを受けたかつての恩師、トゥゴミール・アラウポヴィッチは、セルビア・クロアチア・スロベニア王国の宗教大臣になっていて、手を差し伸べてくれた。その紹介で宗教省の事務員の職をベオグラードで得ることができる。翌年、外務省の三等書記官になっている。これが彼の後半生を彩る外交官への道を開く端緒となった。

神の敵対者

朝のあなたと夕べのあなたは同じではない。一分ごとに、あなたの顔は老いてゆく。昨日、あなたを識ったことは無駄であった。なぜなら、あなたは成長しつづけ、あなたについては日々別なことが語られているのだから。

わたしはと言えば、あなたの天球の下でやがて死すべき歳月を生き、何年も沈黙し、不断に生まれてくるあなたのかたわらで死んでゆく。

自分の周りで生成と死滅が、ふたつの向かい風のように激しい勢いでぶつかり合うあいだ、わたしは両手と胸で小さな人間の光をかばう。その光は、天球の上では見えず、わずかな輝きでわたしの濡れた双眸 (そうぼう) を満たすだけだ。しかし、わたしはいつもあなたを感じている。足の下に、頭の上に、すべてを溶解する緩慢で果てしない吐息の中に、あなたが暗闇で息づくのを感じ、その大きさに恐ろしくなる。

こうして、わたしたちは対等ならざる二人の敵対者として、今宵、並んで横たわる。

(第六段)

この『生涯の不安』を書いていた頃、一説にはキェルケゴールを読んでいたと言う。ニーチェのように神を飛び越えるのではなく心の不安をいだきながら神との対話が継続されていった。『キェルケゴールの日記』を読むと父ミカエルによって厳格なヘルンフート派の敬虔主義を叩きこまれた彼は子供の頃から惨めで救いはなく世間の中にどんな支えも見いだせなかった。大学にも、聖餐式にも出席せず、借財しながら大金を使い、実家を飛び出して放蕩生活を続けている。アンドリッチが詠ったように「正道と召命に抗って脇道をさ迷い、悪い子のように家では寝ずに逃げ出した」のである。

セーレン・キェルケゴール

(1813-1855)

死期を予感し、思い余った父は自分が幼いころ貧しさゆえに神を呪ったと告白し、自分の子供たちが30歳前半までに次々と亡くなったのは、その罪の罰であり、その災禍が家族を覆っていると語る。そのことがキェルケゴールを回心させることになるのだが、憂愁という病に冒されていた精神は不安から容易に抜け出すことができなかった。神へのおそれとおののきは愛する婚約者に理不尽にもその破棄を告げさせる。

アンドリッチには、神は日毎変化し、把握し難く、自分には死という慰めが求められるのみなのだ。神は体の至る所に感じられる、吐息の一つ一つにも。しかし、受け入れるには恐怖を伴う。永遠の生を約束される者の信仰の強固な礎の上に、現実の直接性を生きることができない。神は大きすぎたのだ。

苦悩とは、この世界とは異質であることの表現であり、その表現の中に永遠なるものとの関係がある。永遠の意識のないところに苦悩はないとキェルケゴールは述べる (『「苦悩」―私自身について』) 。

飛び去る鳥の声

わたしが祝福すると、掌 (てのひら) の影は世界に落ちる。

太陽は沈み、神への思いも失せて、わたしはひとり取り残された。

疲労、そして埃の臭い。

夕べ。それはわたしが理解しがたい目付きの鳥として、一声の鳴き声とともに、この世から飛び去るときだと、わたしには思われる。

(最終段)

「信仰とは内面性の無限の情熱と客観的不確かさとの矛盾を受け止めることにほかならない (鈴木祐丞 訳) 」とキェルケゴールはで述べている (『哲学的断片への結びとしての非学問的あとがき』) 。だが、アンドリッチは敵対する神に敗れ一人とり残されるのである。絶望という名の「死にいたる病」。肺結核は彼を連れ去ろうとしていた。

夜稿百話関連リンク

夜稿百話+α1 イヴォ・アンドリッチ『ドリナの橋』

ボスニア・ヘルツェゴビナ地図

旧ユーゴスラビアの国々

イヴォ・アンドリッチ

『ドリナの橋』

セルビアに国境を接するボスニアの町ヴィシェグラード。そこに流れるドリナ川に架かるソコルル・メフメト・パシャ橋を舞台に19世紀半ばから第一次大戦頃までを悠揚な歴史小説として描いている。第二次世界大戦の荒波の中でナチス・ドイツと対峙しながら、密かに執筆したアンドリッチの代表作の一つ。

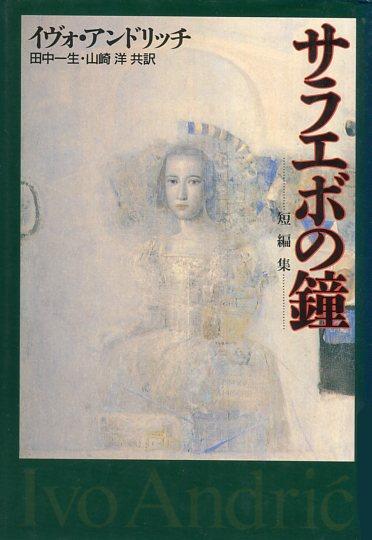

イヴォ・アンドリッチ

『ボスニア物語』

アンドリッチの代表作の一つ。アンドリッチは外交官としてパリに滞在中、ボスニアのトラヴニクにフランス領事として赴任したピエール・ダヴィッドの資料を精査し、ダビーユと言う名の主人公として1806年の領事館開設からナポレオンのロシアでの敗戦とその後の零落によって領事館が閉鎖される1814年までの8年間の多彩な人間模様を描く小説とした。

セーレン・キェルケゴール

『セーレン・キェルケゴールの日記 ―― 哲学と信仰の間』

キェルケゴールの思想を概観する上で読みやすく貴重な書籍と言われている。

コメント