吉田一穂(1898-1973) 『定本 吉田一穂全集Ⅰ』詩篇

その古書店は、街の喧騒から取り残されたようにひっそりと佇んでいた。薄暗い店内の奥、埃の匂いと古い紙の香りが混ざり合う棚の隙間に、私は「それ」を見つけた。『定本 吉田一穂 全集』

十代の頃、僕が唯一心を寄せた詩人の名だ。装丁は、僕が敬愛してやまない版画家・加納光於の手によるものだった。若い頃にはとても手の届かなかったその重みを、その当時四十代になった僕は、懐かしさと共にごく自然に手に取っていた。

パラパラと頁をめくると、北の海の潮騒が聞こえてくるようだった。

積丹半島

積丹の記憶と北天の星

明治三十一年 (1898) 、一穂 (いっすい) は北海道積丹半島の網元の家に生を受けた。鰊 (にしん) の銀鱗が舞う漁場。少年だった彼は、荒れ狂う冬の海を見つめながら、船乗りになることを夢見ていた。しかし、運命の舵は彼を文学という名の深淵へと導く。

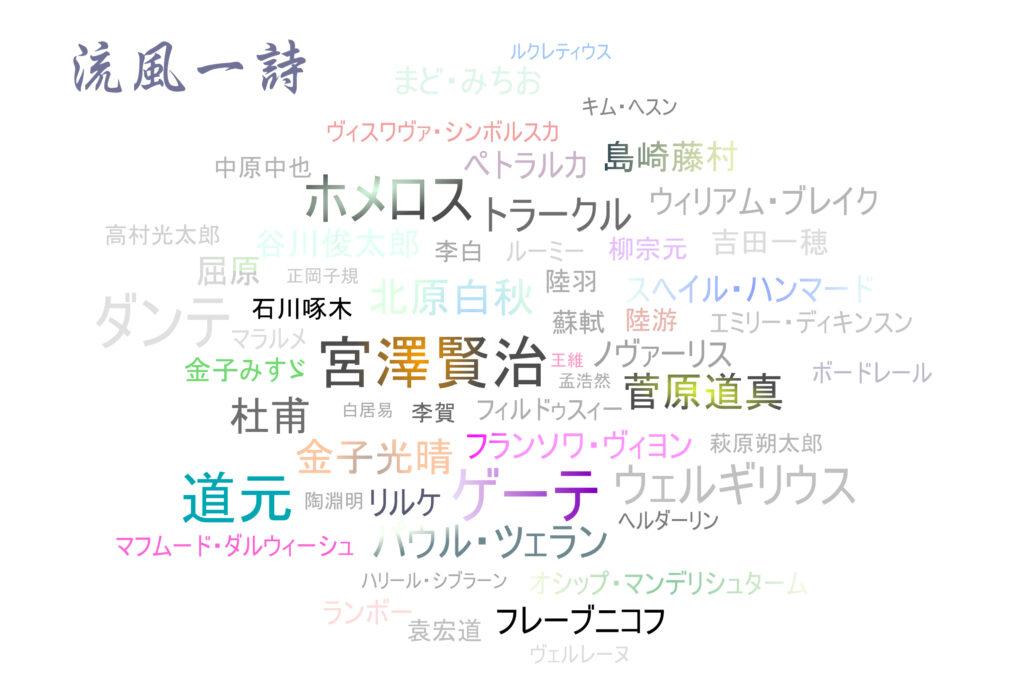

老子や陶淵明の漢籍を愛しながらも、北原白秋の『桐の花』に触れた瞬間、彼の魂には鮮烈な火が灯った。十五歳で受験準備のためその歌集と共に上京し、早稲田の門を潜った。だが、実家の破産という過酷な現実が彼を襲い、大学中退を余儀なくされる。横光利一や金子光晴といった異才たちと交わりながら、彼は没落の底から立ち上がり、詩人として生き抜くことを心に誓った。

その決意は、北天に輝く「極星」のように揺るぎないものだった。やがて、北原白秋を小田原に訪ねる。二十四歳の年である。白秋が『思い出』で故郷柳川を懐かしく、妖しく、畏れと痛みをもって描いたように一穂は故郷の風姿である荒々しい自然とそれに立ち向かわざるを得ない人の心を暗約として描く。

『暗約』

獣の蹤 (あと) をつけて、極星に指れる。

礦 (あらがね) よ、橅 (ぶな) よ、風よ、脈搏よ、私は見た !

不安と黙契に、成りて吹き出づる、自然荘厳の刻を。

爪牙の前に、渇けるは来たり、濾過しあふ波紋を後に、満ち足るは去る。

水の面 (も) の對稱・汝と我との、眼差にむすぶ純粋な非存の證 !

山中の鹽 (しお)。

詩集『無の錘』より

詩人の数学劇場

一穂にとって、詩とは単なる情緒の吐露ではなかった。それは精緻な計数的方法に基づいた「創造の方法」だった。彼はコンパスの針を一点に突き立てるように、冷徹な知性で感性の世界を展開し、再構築していく。

フランスの詩人、ポール・ヴァレリーは、かつてこう言った。「文学とは、他者の魂を手玉に取る芸術 (技術) である (『文学の技術について』) 」と 。どんどん手玉に取ってほしいと思うのだが。あの有名な『詩学/カイエ』の中で、彼は詩人を「髪を振り乱す狂人ではなく、冷徹な代数学者である」とも述べている。一穂の詩には、このような言葉こそがふさわしい。

恋愛という不確かな情念さえも、ユークリッド幾何学によって証明され、瞬間に消えゆく。その奇妙な結合の妙に、僕は息を呑む。散文詩集『故園の書』の中の『影の劇場』には、まさに幾何学を援用した詩句がある。

『影の劇場』

‥‥

足――二点間の女の素足が、肢体の直線を結び徐々に伸縮し、横ざまにコンパスを倒して三角形を画いた。と忽ち足の一点を中心にクルリと回転して円を引く‥‥恋愛の命題がユークリッドの幾何学に依って証明され、瞬間的な映像を「時」の過跡中に掻き消す。

‥‥

(詩集『故園の書』より)

ヴァレリーは観念を千のやり方で捉え直し、精神の幾何学によって言葉を組織化する。ライプニッツの論理に心酔し、詩の法則の中に「変則」という名の命を吹き込む。「一篇の詩、ひとつの尋常ならざる観念とは、語の流れの中の奇妙な偶発事である (『詩学/カイエ』) 」と。

それは、パウル・クレーが説いた「法則を心にとめながら変則を創造する」という造形思考とも共鳴していた。目の前の現実を裏返して一つの無限として押し込める。それには、その作図に応じることのできる精神の幾何学が組織化されなければならない。

緻密な計算と論理の飛躍との恐るべき結合、詩とはそのようなものなのかもしれない。厳格な論理と、予測不能な飛躍。 詩とは、この相反する二つが残酷なまでに美しく結合した姿なのである。

奔流の中の結合

「詩の想像力において、ボードレールの阿片の夢は仏陀を生誕させる」(『天馬の翼に就いて』)

一穂は、そう記した。ランダムな羅列が飛躍を呼び、その跳躍が意外な美の地平へと読者を連れ去る。それは詩作の新たな「心臓」であった。地霊の囁き、佛陀の影、そして原爆実験の硝子帯。 アジアの泥からパンパスの荒野まで、 聖と俗、神話とテロルが等距離で火花を散らす。それは、あまりに孤独でアナーキーな宇宙ではある。

言葉の結合術『マクベス夫人』。詩集『故園の書』に収められたこの詩の中で、マクベス夫人の手の甲にメフィストが唇を寄せ、ハムレットはカルメンの毒に酔いしれ、サロメの乳房からジョコンダの頬までが、時代も国境も超えて並べられる。彼の机上では、古今東西の亡霊たちが「結合的配置」の名の下に集う。

漢詩の格調と自由詩の軽やかさを自在に操り、 言葉の奔流で世界を再構築する、静かなる造物主の遊びである。彼には散文詩、定型詩、口語自由詩の他に漢詩の素養がある。それが文体に多様な感じを与えている。僕が一穂を好きなのはこの漢詩の語調にあるのかもしれない。『故園の書』から『春』の最後にこのような詩句がある。

童骸未不焼

哀夜來白雨

蔽柩以緑草

待霽故山春

(『故園の書』より『春』)

童話『十二夜物語』と「渦・動・暗・転」

『定本 吉田一穂全集 Ⅲ』

童話集

一穂の童話集の中に『十二夜物語』という作品があって、とても気に入ったので一節をご紹介しよう。

「‥‥露にぬれた石段は足裏に冷ややかであった。彼女は前夜のように石段に腰を下して、来るべき死の舟を待っていた。やるせない諧調に夜潮は充ち、空は低く、黒い帳を下していた。彼女は流れゆく水霧の底を透かして、人目を忍ぶもののように静かに静かにすぎゆくゴンドラを見た。すぐ足元の水にちらちらとささやかにゆれ映る蝋燭の灯を、左手に捧げて声もなく立った。と、忽ち手の灯は消えて、瞬く一瞬の後、舟なる一つの灯となって現れた。彼女は、妹の身を黙って祈った。‥‥」

胸を患う妹のために毎晩深夜に死のゴンドラに灯を捧げて妹の命をながらえようとする姉の物語である。童話の体裁とはいえ深閑なるイメージの世界。何か暗い闇が無限の時間の象徴となって一瞬命の灯を照らす。そんな世界である。それはこんな詩に通ずる。

『千一夜』

死の刻到りて、*骨牌 (こつぱい)、十指に散る。

工房の夜半、四壁の鏡に燭(とも)して、

人面必々と鳥獣の元始へ還る。

粉黛の化粧(けはひ)なって鑿を研ぎ、

人の命を約して美貌を彫る。

地下に百年、劫業の媚薬は醱(わ)き、

晩餐の卓に十人の片盲を見たり。

(詩集『薔薇篇』より)

*骨牌はかるた

一穂の言葉は、深く、暗い。魔府の渦に吸ひこまれ、刹那の血の充実感を得る。このような世界なのだ。彼は自らの内部にある形律を「渦・動・暗・転」と呼んだ。(『稗子傳 (はいしでん) 』)

「渦・動・暗・転」――。 その言葉を再度目にしたとき、僕は奇妙な戦慄を覚えた。それは、僕自身が長年抱え続けてきた内なる律動と同じだったのだ。ああ、だから私はこの詩人に惹かれたのか。グルグルと回り、バタバタと蠢く、予測不能な生命の奔流。それを肯定してくれる言葉が、ここにあった。

鶴になれ !

僕は「実験工房」のメンバーだった晩年の佐藤慶次郎さんと親しくさせていただいた。佐藤さんは瀧口修造、草野心平、谷川俊太郎、まど・みちおといった人たちに愛された芸術家だった。素晴らしい詩人たちだ。その佐藤さんの影響で、四十代の頃、まど・みちおさんの詩を読み始めた。不思議な縁だ。まどさんは北原白秋の弟子であり、一穂もまた、白秋を生涯の師と仰いでいた。白秋という巨大な太陽の周りを、全く異なる軌道を描きながら、しかし等しくその光を浴びて巡る惑星たち。

『咒』

‥‥‥

棘々 (ざくざく) と星を結晶させる白林 (びゃくりん) の梢で、月が罅 (かけ) ていった‥‥

骨を焙 (くべ) て、雀の卵を暖める。「鶴に孵 (な) れ!」

詩集『稗子傳』より

『雀の卵』は北原白秋が精魂を傾けて作り上げた畢生の歌集だった。一穂は白秋を超えて鶴になりたかったのかもしれない。雀の卵を温め、天高く舞い上がる鶴にせんと願う。それは師を超えようとする、詩人の狂おしいまでの野心だったのかもしれない。彼も歌の作品を残している。一穂の詩と童話の世界をご紹介してきたが最後に彼の歌を白秋のそれと共にご紹介して終わりたい 。

天つ日の光の強く射すところ卵はひとつのこされにけり

北原白秋『雀の卵』序歌

枕にしまた夢めぐる朝夕の幾日やみなき荒潮の音

吉田一穂『波の音』より

木古内海岸

一穂の生地である北海道上磯郡木古内町の海岸

ポール・ヴァレリー

『ヴァレリー集成Ⅲ〈詩学〉の探求』

『詩学「カイエ」より』収載

パウル・クレー『造形思考』

1920年、クレーはバウハウスから招聘されワイマールで教鞭を執ることになり、その授業のための講義ノートを作った。それは『造形思考』として名高い造形理論書となった。

『北原白秋歌集』

「桐の花」「雲母集」「雀の卵」「観想の秋」「風隠集」他

コメント